À la croisée des chemins artistique, linguistique et politique, Qalqalah قلقلة est une plateforme créée en 2018 par Virginie Bobin et Victorine Grataloup, et désormais co-pilotée avec Line Ajan, Montasser Drissi, Vir Andres Hera et Salma Mochtari. Elle se présente comme un espace de réflexion où la traduction sert d’outil de production et de compréhension de savoirs situés. Son rôle ? Mettre en lumière les rapports de pouvoir et les possibilités d’invention et de mutation à l’œuvre entre des langues, des périodes et des contextes marqués par l’héritage colonial, les conflits et les révoltes actuelles. Son originalité est de naviguer entre trois langues (français, anglais et arabe). Qalqalah قلقلة tente de réfléchir à la place et au déploiement de chacune de ces langues, tout en s’appuyant sur de nombreuses sources artistiques, sociales et politiques. Qalqalah قلقلة est une plateforme éditoriale et curatoriale, ce qui lui permet de confronter la théorie et les formes afin de matérialiser visuellement certains paradoxes de notre culture contemporaine, comme le nivellement des langues par l’anglais, ou celui de la création artistique par la nature archétypale du white cube et de ses codes pseudo-universels de représentation.

Éric Mangion et Luc Clément : Le mot Qalqalah قلقلة renvoie à un personnage de fiction inventé par la curatrice et chercheuse égyptienne Sarah Rifky de même qu’au terme qui définit en arabe un mouvement du langage, une vibration phonétique, un rebond ou un écho ». Pouvez-vous nous en dire plus ?

Victorine Grataloup : Ce nom de Qalqalah قلقلة nous vient d’une vie antérieure, de la revue Qalqalah fondée en 2015 par Bétonsalon – Centre d’art et de recherche et KADIST, à laquelle Virginie Bobin et moi avons pris part et qui avait repris à son compte le nom du personnage de la nouvelle de Sarah Rifky. La revue a été nommée ainsi dans un contexte très particulier, juste après les attentats parisiens du 13 novembre 2015, dans un moment de sidération face à une réponse politique largement discriminatoire ; et Sarah nous a dit avoir vu dans l’adoption de ce nom (je la cite de mémoire) « un souhait inconscient de réparation. » La réflexion de Sarah nous a beaucoup interrogé·e·s.

Lors de la refonte de la revue originelle en notre plateforme actuelle, dans un contexte français malheureusement toujours marqué par les discours réactionnaires, autoritaires et islamophobes, nous avons très consciemment souhaité revendiquer une position féministe, inclusive et intersectionnelle. Nous avons alors repris le nom de Qalqalah, nous inscrivant dans la continuité de la revue, en adjoignant à la graphie latine le mot en arabe – Qalqalah قلقلة – afin de témoigner de cette orientation nouvelle.

Mais ce nom est beaucoup plus que cela. Il est très euphonique, d’abord, et sonne bien à l’oreille dans différentes langues. Il renvoie tout à la fois à des significations théoriques, abstraites (en arabe littéraire, une façon particulière de psalmodier, la « vibration phonétique » que vous citiez) et familières (en dialecte marocain, en kazakh, en farsi), ce qui fait écho à notre intérêt pour différents registres de langues, différentes modalités de prise de parole et d’énonciation.

Le fait de nous réclamer d’une héroïne de science-fiction est également significatif pour nous. La Qalqalah de Sarah Rifky est artiste et linguiste, elle accorde à la traduction et au silence une importance cruciale. Cela croise et nourrit nos propres intérêts, pour les intraduisibles notamment. Cela a par ailleurs contribué à inscrire le récit et la fiction sur la plateforme : nous faisons vivre d’autres vies au personnage de Qalqalah, récemment par exemple sous la plume de l’artiste Serena Lee. D’autres histoires, d’autres personnages pourront à l’avenir se retrouver là, et croiser les pas de Qalqalah.

EM & LC : Qalqalah قلقلة s’inspire également d’une citation du philosophe Jacques Derrida, né en 1930 en Algérie. Dans son ouvrage Le monolinguisme de l’autre, il raconte sa relation ambigüe à la langue française : « je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne ». Que veut-il dire exactement et qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Virginie Bobin : Jacques Derrida évoque ici le « trouble de l’identité » lié à la mémoire traumatique de la perte de la citoyenneté française pour les Jui·f·ve·s d’Algérie sous le Régime de Vichy. Pour lui, âgé de dix ans en 1940, cela s’est notamment manifesté par son exclusion de l’école assurée aux jeunes Français·e·s et par l’interdiction d’accéder à la langue française. « Je ne doute pas, écrit-il, que de telles « exclusions » viennent laisser leur marque sur cette appartenance ou non-appartenance de la langue, sur cette affiliation à la langue, sur cette assignation à ce qu’on appelle tranquillement une langue. » Un peu plus loin dans le livre, Derrida explique qu’il n’a jamais été autorisé à apprendre une autre des langues en usage en Algérie (l’arabe littéraire et dialectal, ou ce qu’on appelle alors le berbère). L’affirmation paradoxale qui ouvre son ouvrage Le monolinguisme de l’autre, « je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne », est donc ancrée dans cette expérience d’aliénation et de dégradation qui l’empêchera toujours de considérer la langue française comme un « chez-soi ».

Cette réflexion est très importante pour nous, d’abord parce qu’elle nous remet en mémoire les rapports de domination portés par la langue française telle qu’elle a été imposée ou au contraire interdite aux populations colonisées, et la persistance de leurs effets à travers le soft power de la francophonie. Elle nous rappelle donc les enjeux politiques de l’apprentissage et de la diffusion des langues et leur impact concret sur les corps auxquels elles permettent, ou non, d’accéder à des droits comme l’éducation ou la citoyenneté. Ensuite, parce qu’elle nous invite, comme le formule la philosophe Barbara Cassin, à « dénationaliser » notre rapport à la langue et à nous défaire de l’illusion d’une langue homogène, figée, calquée sur des frontières, des « identités » ou des valeurs soi-disant nationales. « Une langue, ça n’appartient pas » écrit encore Derrida. La chercheuse et militante Myriam Suchet, une autre de nos influences fondatrices et amies, renchérit en affirmant que « la langue, ça n’existe pas. » En littérature comme dans nos usages quotidiens, affectifs ou politiques des langues, nous pouvons embrasser des imaginaires hétérolingues1, des façons de dire, faire ou raconter entre les langues qui soient hospitalières, équivoques et multiples.

Dans ses recherches en cours, qu’elle partage dans un Carnet de recherche sur Qalqalah قلقلة, Myriam Suchet nous invite à considérer le « s » de français comme un pluriel, et à faire de l’acronyme FLE (pour Français Langue Étrangère), témoin d’une hiérarchie supposée entre un chimérique « Français de France » et une sorte de français simplifié pour les Autres, un français langue étrangéifiée. « Il s’agit, nous dit-elle, d’inquiéter une certitude : celle de savoir à coup sûr où passe la frontière entre soi/l’autre, le familier/l’étranger, le propre/le… sale (?). (…) [O]n peut se constituer sans exclure et il existe d’autres imaginaires de la différence, qui ne reposent pas sur une conception immunitaire ou une étanchéité des corps respectifs de soi et de l’autre. La désignation de « français langue étrangère » me semble reconduire cette frontière entre « langue à soi » / « langue des autres » sans jamais tenir compte ni prendre soin des différences qui peuplent et même qui constituent chacune de ces langues de l’intérieur. »

Les mots de Derrida comme ceux de Myriam nous incitent à prendre ce soin, constamment, dans toutes les langues entre lesquelles nous travaillons.

Capture d’écran d’un entretien vidéo avec Virginie Bobin pour Translate Me Over A River, un projet de la Villa Arson et de la Fondation et de la Fondation Izolyatsia, 2020

EM & LC : Vous défendez une approche « très émotionnelle » du langage dans laquelle les « langues ne doivent jamais être pensées sans les corps ». Cette approche sensible semble a priori naturelle et évidente, et pourtant ce qui apparaît en premier lieu dans un être qui parle, c’est sa pensée. Comment mettre au jour ce paradoxe dans les réflexions que vous menez et les formes artistiques que vous soutenez ?

Vir Andres Hera : Chacun·e des interlocuteur·ice·s de Qalqalah قلقلة, qu’il s’agisse des chercheur·euse·s, des artistes ou de proches, est à l’œuvre dans le tissage d’une toile en constante évolution. Nous nous efforçons d’instaurer des relations de réciprocité, une solidarité diffuse et persistante, dans laquelle celles et ceux qui ont collaboré et qui continuent de collaborer avec Qalqalah قلقلة sont concerné·e·s.

L’un des premiers vœux de Qalqalah قلقلة est d’avoir une « oreille féministe », selon une expression de la théoricienne Sara Ahmed. Tel qu’elle en parle, il s’agit de « se désaccorder avec un monde » afin de nous rendre capable, à travers une écoute attentive, de nous transporter dans des mondes sociaux, économiques et politiques différents. Cette prémisse est un acte radical qui permet de reconsidérer chacune de ces voix présentes sur Qalqalah قلقلة. Chaque locuteur·rice est traversé·e par un flux de vécus et d’émotions qui ne cessent de les redéfinir en tant que sujets pensants et politiques, toujours depuis une parole située.

On peut alors dire que l’approche vis-à-vis du langage en est affectée, affective. Pour citer de nouveau Sara Ahmed, qui analyse les différences entre « émotion » et « affect » : « La raison pour laquelle j’ai retenu pour moi le mot d’émotion, est due en partie à mon intérêt pour cette idée de mouvement qui est explicite dans son étymologie. […] Je voulais penser aux émotions en tant qu’idées et valeurs, c’est-à-dire comme des jugements sur les choses : haïr ou craindre, c’est avoir un jugement sur une chose à mesure qu’elle s’approche. Mais je voulais aussi me concentrer sur les réactions corporelles / physiques / viscérales que nous avons. Penser à ce que font les émotions ne peut se faire sans penser à la transpiration et au sentiment d’être dans un corps. » (Ma traduction)2

EM & LC : Le fait d’inclure la langue arabe dans vos recherches est un signe fort, peu commun dans la culture contemporaine où tout semble unifié par l’anglais. Mais l’arabe ne représente pas non plus un bloc cohérent de cultures, de civilisations, voire de langues. Comment pouvez-vous témoigner de cette diversité sans tomber dans des clichés ? Vous rappelez par exemple qu’en arabe dialectal marocain, qalqalah signifie « le fait de soutirer une information de manière détournée ». En kazakh, қал қалай (prononcer : qal-qalai) est une expression de bienvenue, similaire à « comment allez-vous ? » En farsi, Qelqelak veut dire « chatouiller ».

Salma Mochtari : Nous savons que la langue arabe est perçue comme un bloc homogène dans la culture occidentale. Et cette perception n’est pas indépendante de la construction de la figure homogène de « l’arabe », figure altérisante (en ce qu’elle construit « l’arabe » comme un·e Autre radical·e par opposition à la figure de l’occidental·e blanc·he) qui a persisté après la fin de la colonisation, en prenant d’autres formes. C’est intéressant de noter cette interdépendance entre l’homogénéité perçue d’une langue, et celle – construite, évidemment – de populations extrêmement diverses, dans le but d’en faire des Autres.

Si je reviens au sujet de la langue, il y a eu autour de ce qu’on a appelé le panarabisme des années 1950 une volonté chez certains pays majoritairement arabophones de créer une unité culturelle en s’appuyant, entre autres, sur l’unité de la langue. Sauf que cette unité n’existait pas encore, il fallait la fabriquer, la promouvoir par les manuels scolaires, la culture populaire dominante (à partir des années 1950, par les productions culturelles syro-libanaises et égyptiennes – la chanson, le cinéma, le théâtre – et la création d’un espace médiatique panarabe). Si ce désir panarabe ne s’est pas poursuivi de façon linéaire et a été remis en question par différents pays et pour différentes raisons, ses effets sur la langue subsistent.

Si je prends l’exemple que je connais le mieux, celui du Maroc, l’arabe dit littéraire y est enseigné dans toutes les écoles alors même que ce sont les « darija » arabes et les dialectes amazighs (le chleuh, le tamazight et le rifain), dans toutes leurs variations locales et régionales, qui sont pratiquées de façon quotidienne par la population – en plus du français et de l’espagnol, mais c’est une autre histoire. Dans le cas du Maroc, ce désir panarabe a servi à marginaliser les différents dialectes berbères autrefois majoritaires dans certaines régions marocaines. On voit donc que cet arabe-là, celui qui a subi une forme d’uniformisation “par le haut”, c’est-à-dire par les pouvoirs panarabes en place dans certains pays arabophones après les décolonisations, ne vient pas de nulle part. C’est le résultat d’une lutte de savoir-pouvoir linguistique qui révèle en même temps qu’elle produit des lignes de séparation complexes entre dominant·e·s et dominé·e·s de l’économie linguistique, par exemple entre les habitant·e·s des villes et des campagnes, celles et ceux qui ont eu accès à l’éducation ou non, etc.

Mais l’arabe que l’on parle, que l’on mélange, que l’on fabrique individuellement et collectivement est aussi un signal politique, qui traduit certaines allégeances – je pense notamment aux mouvements étudiants marxistes-léninistes marocains qui s’attachaient à traduire par elleux-mêmes vers l’arabe les passages philosophiques et théoriques qu’iels citaient dans leurs tracts, développant ainsi tout un vocabulaire vernaculaire et clandestin, ou encore à l’essor chez les mouvements politiques dits islamistes d’une certaine forme d’arabe littéraire inspiré des écritures coraniques, et qui va s’éloigner des références littéraires des années 1960-70 pour puiser plutôt dans le référent religieux.

Parce que Qalqalah قلقلة est une plateforme qui pense la langue dans une perspective intersectionnelle, il nous est impossible de penser l’arabe (ou le français, ou l’anglais) en dehors des implications politiques qui les sous-tendent – que je viens d’illustrer brièvement par l’exemple marocain, mais l’on pourrait faire la même chose pour l’Iraq, la Libye ou encore la France. On comprend donc que par sa capacité à circuler et à se transformer dans et entre les langues, le mot Qalqalah incarne cette volonté non-essentialiste que nous essayons de porter au sein du collectif. Il y a quelque chose dans sa généalogie qui réalise de façon assez claire (à notre sens, en tout cas) toutes les implications, ramifications et tergiversations qui peuvent exister dans notre relation et notre travail dans, avec et sur la langue arabe.

EM & LC : En rédigeant nos questions, nous avons remarqué que certains mots comme Qelqelak en farsi n’étaient pas pris en compte par nos outils de traitement de texte. La graphie de certaines langues est-elle un frein à la communication ?

Montasser Drissi : La prise en charge des langues par les outils numériques dépend de plusieurs facteurs. L’encodage des systèmes d’écriture est une première étape indispensable pour que la forme écrite d’une langue fasse son entrée dans le monde numérique. L’Unicode est le standard qui accueille les différents scripts et attribue à chacune de leurs lettres et signes un code qui leur permettra de circuler et d’être reconnues par la majorité des plateformes.Bien que l’Unicode Consortium —une organisation privée à but non lucratif et relativement indépendante— ait participé à couvrir plus de 150 systèmes d’écriture, le travail de celui-ci se limite à donner aux systèmes d’écriture une existence numérique. La possibilité de déchiffrer, composer ou traiter du texte sur différents systèmes d’exploitation et applications dépendra ensuite de leurs éditeur·trice·s, qui sont cette fois-ci des entreprises privées, motivées d’abord par des questions de rentabilité.

Ces compagnies distribuent des outils qui deviennent incontournables : outils de communication, développement web, traduction automatique, montage vidéo, traitement de données médicales, etc. Ces technologies peuvent également être combinées pour repenser certains outils numériques au-delà des normes validistes dominantes (avec par exemple l’affichage de sous-titres traduits automatiquement). L’étendue des opérations qui sont impossibles ou complexes dans une multitude de langues est très large et encourage l’abandon des langues minorisées au profit des langues « par défaut » qui occupent le centre des plateformes numériques.

Par ailleurs, l’accessibilité des technologies numériques aux locuteur·trice·s de langues non dominantes n’est qu’une facette du processus de leur démocratisation. Le choix de la forme des lettres et signes de ces langues est trop souvent approprié par des fonderies typographiques qui monopolisent la discipline, comme j’ai pu le constater lors de mes recherches à l’Atelier National de Recherche Typographique. Ces recherches ont informé la conception graphique du site Internet de Qalqalah قلقلة, pour laquelle nous avons tenté de travailler ces questions de manière appliquée.3

EM & LC : Nous n’avons pas pu voir votre exposition au centre d’art La Kunsthalle à Mulhouse mais gardons en mémoire celle du centre d’art de Sète en mars 2020 et notamment, des œuvres emblématiques comme Conflicted Phonemes de Lawrence Abu Hamdam qui révèle le travail qu’il a mené avec 12 Somaliens dont la demande d’asile a été rejetée suite à des analyses de reconnaissance vocale visant à prouver leur identité ethnique. Il y avait aussi des artistes moins connus comme le collectif Ferhas Publishing Practices qui enquête sur la manière dont le monde de l’art nivèle son langage par l’usage de l’anglais au détriment des langues comme l’arabe. Pouvez-vous nous en dire plus sur leurs méthodes d’investigation et de restitution des formes ?

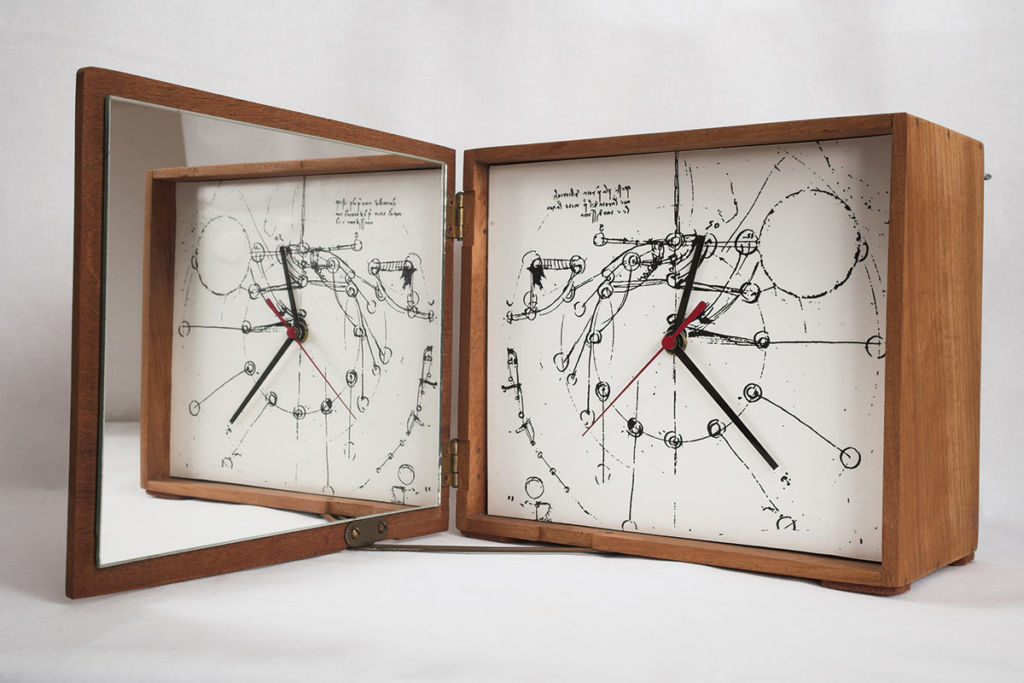

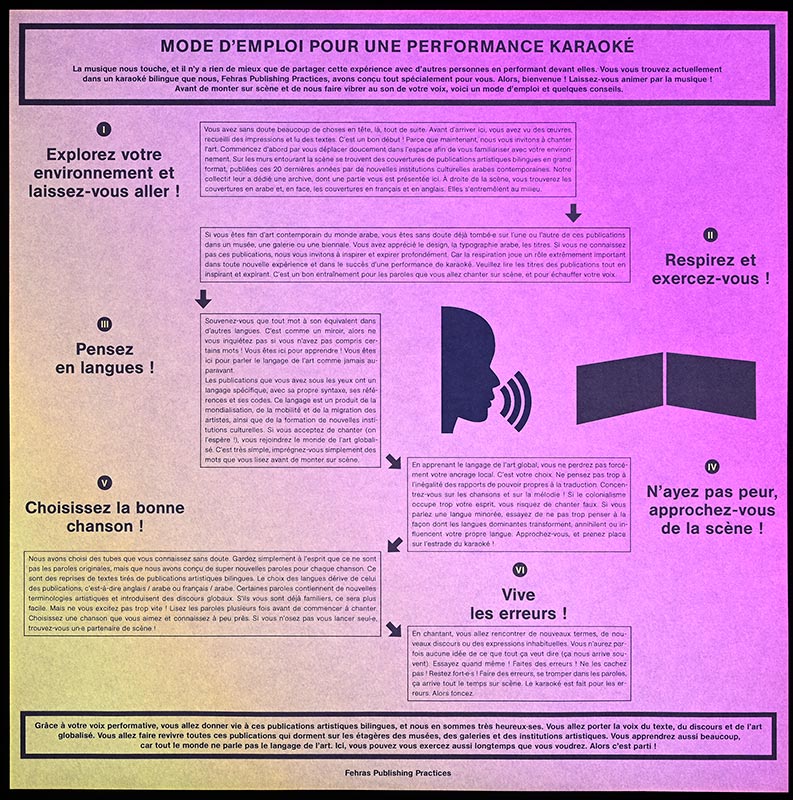

Victorine Grataloup : L’exposition Qalqalah قلقلة : plus d’une langue rassemble, à Mulhouse comme à Sète, quatorze artistes et collectifs. Comme nous avons conçu l’exposition en parallèle de la plateforme en développement, nous avons été tout particulièrement attentives aux travaux d’autres collectifs s’intéressant, comme nous, aux formats éditoriaux (citons Temporary Art Platform, institute for incongruous translation et Scriptings#47: Man schenkt keinen Hund). Parmi eux, le trio Fehras Publishing Practices – Sami Rustom, Omar Nicolas et Kenan Darwich, tous trois basés à Berlin – occupe une place toute particulière, parce que la pièce que nous présentons a été produite spécifiquement pour l’exposition. Il s’agit par ailleurs de leur première œuvre performative et participative : un karaoké bilingue, intitulé Lip Sing for your Art!

Fehras Publishing Practices, Lip Sing for your Art!, installation, 2020, vue de l’exposition « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue » au CRAC Occitanie à Sète, 2020. Courtesy des artistes. Photo Marc Domage

Depuis sa fondation en 2015, Fehras Publishing Practices travaille par grands thèmes. Chacune de ces recherches donne lieu à un ensemble d’œuvres, une série. Celle autour de laquelle nous collaborons principalement est Institutional terms : il s’agit d’une enquête sur les transformations que connaît la langue arabe classique dans les sociétés et l’art contemporain, notamment à travers l’apparition de mots dérivant directement de l’anglais au détriment de mots arabes préexistants, témoignant des rapports de force à l’œuvre entre les langues.

Avec Lip Sing for your Art!, le trio s’est penché sur les relations de pouvoir linguistiques telles qu’elles se manifestent sur les corps. Sami, Omar et Nicolas ont écrit, en arabe, anglais et français, des chansons inspirées chacune d’un livre d’art bilingue ou trilingue, publié en arabe et en une ou plusieurs autres langue(s), auquel ils ont associé une mélodie mondialement célèbre — Say my Name des Destiny’s Child, Aicha de Cheb Khaled, etc. Les textes, très drôles, traitent du fossé entre global et local, du financement des institutions, des langues minoritaires – « de la critique institutionnelle qui pourrait se chanter », pour reprendre l’expression des artistes. Ils parviennent ainsi à rendre accessible, séduisante, une recherche très érudite et pointue.

Cette méthode est récurrente dans la mise en forme des recherches des Fehras. La série Borrowed Faces portant sur l’édition panarabe pendant la Guerre Froide trouve ainsi son aboutissement dans un roman-photo, forme populaire et historiquement disqualifiée à cause de son lectorat essentiellement féminin. Sami, Omar et Nicolas sont revenus dans un court essai sur les recherches qui ont été menées pour Borrowed Faces, sur leurs méthodologies : il est en cours de traduction vers le français et sera bientôt accessible sur Qalqalah قلقلة.

Notre collaboration ne s’arrête pas aux expositions et publications, puisqu’une résidence portée conjointement par la fondation Camargo, le Frac Marseille et le Goethe Institut réunira en novembre 2021 Fehras et Qalqalah قلقلة. Entre Marseille et Cassis, la résidence nous permettra de densifier le travail mené conjointement sur l’hétérolingualité pensée comme alternative aux modèles dominants que sont le monolinguisme et le multilinguisme (qui donnent à imaginer les langues comme imperméables les unes aux autres), et aboutira à une performance chantée qui aura lieu au Frac en novembre. Cette manière de cheminer dans le temps long avec les artistes, pour plusieurs projets consécutifs, nous permet de nouer un dialogue de fond.

Fehras Publishing Practices, Lip Sing for your Art!, installation, 2020, vue de l’exposition « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue » à la Kunsthalle Mulhouse, 2021. Courtesy des artistes. Photo Sébastien Bozon

EM & LC : Pouvez-vous également nous raconter l’histoire bien intrigante de l’Institut pour une traduction incongrue porté Natascha Sadr Haghighian et Ashkan Sepahvand et nous décrire l’installation qui lui était corollaire dans l’exposition ?

Virginie Bobin : L’Institute for an incongruous translation, ou institut pour une traduction incongrue, a été fondé en 2010 par Natascha Sadr Haghighian, artiste, et Ashkan Sepahvand, qui travaille au croisement de la recherche artistique, des pratiques curatoriales et de l’écriture. Si le terme d’« institut » renvoie à un imaginaire scientifique et institutionnel très formel, il est ici employé de façon ironique par les deux artistes pour désigner une collaboration fondée avant tout sur l’amitié et la curiosité mutuelles. Ce jeu de cache-cache déceptif avec les modes d’auto-représentation, de valorisation et de validation portés par les institutions de l’art contemporain est caractéristique du travail de Natascha Sadr Haghighian, qui a pour habitude d’apparaître sous des noms d’emprunt4 et a notamment créé la plateforme bioswop, permettant aux artistes de mutualiser leurs CVs.L’institut pour une traduction incongrue a été créé, selon les artistes, pour encourager la discorde et la négociation dans les pratiques de traduction. Les projets réalisés sous son égide envisagent la traduction de manière très étendue, comme « une réverbération polyphonique de voix qui ne sauraient s’accorder mais continuent quand même de se parler.5» Toutefois, l’institut trouve son origine dans une entreprise de traduction qui pourrait sembler de prime abord classique : traduire du farsi vers l’anglais un livre scolaire conçu par le Ministère de l’éducation iranien pour l’apprentissage de l’art en première année d’école primaire. Rapidement confronté·e·s à l’impossibilité de s’accorder sur une traduction univoque de certains termes farsi (par exemple, naqāshi, qui désigne aussi bien une image, une peinture, un dessin, une illustration, que des hachures colorées), l’institut se lance alors dans une enquête autour des manières dont on apprend à voir. À partir du livre original se déploie un faisceau de réflexions, de collaborations et d’expérimentations linguistiques, visuelles et théoriques qui donneront lieu à une publication, intitulée Seeing Studies (études sur la vision).6

Ce livre bilingue farsi/anglais est fascinant à plus d’un titre. Il se présente sous la forme d’un bloc de pages insérées entre deux couvertures cartonnées, le tout étant relié par des pinces amovibles. On peut ainsi choisir de lire l’ouvrage de gauche à droite, selon le sens de lecture de l’anglais ; ou de droite à gauche, selon le sens de lecture du farsi. Dans le second cas, les traductions anglaises figurant dans les marges de certaines pages deviennent inaccessibles, permettant à la lectrice du farsi de s’épargner la vision de cette langue dominante. Ce geste très simple suggère déjà que toute pratique de lecture, d’apprentissage et de connaissance est nécessairement située. Il invite aussi à délier les pages pour les éparpiller et composer son propre mouvement de lecture sans se soucier d’une progression linéaire.

Le livre s’ouvre sur une sorte de cartographie visuelle présentant différentes traductions possibles de certains termes farsi rencontrés dans le manuel scolaire original. Les multiples ramifications de sens qui en découlent invitent la lectrice à réévaluer l’idée d’une traduction qui se contenterait de véhiculer une information d’une langue à une autre selon une trajectoire sans accroc, et à s’impliquer activement dans ce processus amoureux de la traduction que Barbara Cassin nomme intraductibilité : non pas ce qu’on ne peut pas traduire, mais ce qu’on ne cesse jamais de (ne pas) traduire. On trouve ensuite un fac-similé du manuel scolaire, accompagné dans ses marges d’une traduction anglaise émaillée de mots en farsi. Dans le chapitre suivant, l’institut a invité des artistes contemporain·e·s à proposer des « variations » à partir des exercices du manuel, donnant lieu à une série de détournements critiques. Enfin, une contribution d’Ashkan Sepahvand et quatre conversations avec des théoricien·e·s et des artistes viennent ouvrir encore davantage une réflexion autour de la vision, considérée par l’institut comme un « processus de traduction radical et étendu » aux implications aussi bien linguistiques, esthétiques et conceptuelles que politiques.

Institute for incongruous translation (Natascha Sadr Haghighian et Ashkan Sepahvand) avec Can Altay, seeing studies, 2011. Livre, installation, dimensions variables, 2011. Courtesy des artistes. Au mur : Montasser Drissi, intervention graphique – vinyle mural. Exposition collective « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue» au CRAC Occitanie – Sète, 2020. Photo Marc Domage.

Les corps ne sont pas oubliés dans ce processus, bien au contraire. Avec le designer Can Altay, Natascha Sadr Haghighian et Ashkan Sepahvand ont imaginé un dispositif d’exposition permettant de présenter une sélection de pages du livre, suspendues par des pinces autour de trois grands cercles métalliques, selon différents sens de lecture (de gauche à droite ou vice-versa). Le premier cercle, le plus grand, se situe à hauteur d’yeux (du moins à la hauteur moyenne utilisée par convention dans les espaces d’exposition, soit 1,65 m !). Le deuxième est suspendu au niveau du buste d’un·e adulte valide de taille moyenne. Le troisième et plus petit cercle, d’un diamètre d’1,50 m, oblige à se tordre le cou pour regarder les pages installées trop haut pour pouvoir en déchiffrer le contenu. Un banc situé à proximité, choisi parmi les réserves de mobilier de l’institution accueillant l’installation, permet de consulter deux exemplaires du livre, dont manquent les pages accrochées sur les cercles. L’installation invite ainsi les visiteur·euse·s à s’orienter (ou se désorienter) parmi les pages qui flottent dans l’espace — lorsqu’Ashkan Sepahvand en fait la démonstration, cela devient une danse ! En impliquant son corps dans un acte de lecture spatialisé, en prenant des postures parfois inhabituelles ou inconfortables sans jamais pour autant accéder à une vision complète de l’œuvre, on fait ainsi l’expérience incarnée des processus de vision et d’apprentissage situés qui sont au cœur de Seeing Studies.

EM & LC : Pour en revenir aux formes, ne pensez-vous que l’art contemporain nivèle également les cultures par des formes toujours identiques ? Toutes les expositions se ressemblent plus ou moins, dans ces fameux white cube où l’on retrouve toujours les mêmes gimmicks scénographiques. On a l’impression parfois que nous, artistes, commissaires, galeries ou institutions, ignorons ou feignons d’ignorer ce phénomène, nous cachant derrière de grands discours qui masquent ce grand chantier de nivellement typiquement occidental.

Line Ajan : Les similarités formelles et esthétiques, voire structurelles des expositions font partie de ce qu’on pourrait appeler l’écosystème de l’art contemporain, et sont en ce sens quasi inévitables. Tout en étant effectivement ancré dans un modernisme et une modernité liés à l’Occident et résolument datés, le white cube s’est globalisé et a envahi divers espaces et territoires. L’internationalisation et la persistance de ces codes scénographiques font du white cube une sorte de lieu commun, voire un « non-lieu ».7

Mais si l’on commence par aborder cette question sous le prisme des formes, il faut tout de même souligner l’effort de scénographie mis en place dans l’exposition Qalqalah : Plus d’une langue, et plus particulièrement l’intervention graphique de Montasser Drissi. Montasser a pensé conjointement l’aspect de notre site, alors en plein développement, et les murs de l’exposition. Il y a donc une manière de penser l’espace autrement, en se référant notamment à des espaces autres, que ce soit l’espace du papier ou l’espace virtuel.

Par ailleurs, et comme le soulignent les membres du Transnational Decolonial Institute, le plus pervers dans cette homogénéisation n’est pas sa dimension esthétique, mais sa dimension structurelle. Ce nivellement tend à effacer des distinctions socio-culturelles et géographiques, tout en prétendant les mettre sur un pied d’égalité dans une soi-disant « universalité » des formes artistiques : « Ces tendances d’homogénéisation de la globalisation sont célébrées par l’altermodernité8 comme renvoyant à l’universalité des pratiques artistiques » [“the homogenizing tendencies of globalization which are celebrated by altermodernity as the ‘universality’ of artistic practices”]. 9

Les pratiques situées de commissariat parviennent à remettre en question, voire subvertir, ces dispositifs censés être universels. En ce sens, s’affranchir du white cube ne passe pas seulement par des changements formels, mais surtout structurels et interprétatifs : depuis et avec quelles épistémologies pense-t-on en concevant des expositions ? A quel(s) imaginaire(s) se réfère-t-on ? La dimension collective et dialectique de Qalqalah قلقلة en tant que plateforme nous permet de cheminer dans cette voie. La plateforme a en effet été pensée comme un lieu d’échange et de recherche, où l’on construit et poursuit des dialogues, sur le long terme, avec divers·es artistes, chercheur·euse·s, traducteur·rice·s et autres travailleur·euse·s de l’art. C’est un espace qui prolonge le travail curatorial, en insistant sur la part collective de ce travail. Certaines des publications à paraître sur la plateforme, notamment notre entretien avec Mounira Al-Solh, artiste dont l’installation Sama’/Ma’as (2014-2017) est une œuvre clé de l’exposition Qalqalah: Plus d’une langue, témoignent de notre intention de tisser des liens intellectuels et affectifs avec des artistes, qui s’inscrivent dans un temps long et lent de collaboration.

Par ailleurs, la crise du Covid-19 a ébranlé le format-même de l’exposition, mis à mal par la fermeture des lieux culturels à peu près partout dans le monde. En ce sens, un grand nombre de travailleur·euse·s du monde de l’art — et nous aussi — ont dû repenser les manières de concevoir et réaliser des expositions, mais aussi les manières de les partager : la visite par téléphone de l’exposition proposée par l’équipe de La Kunsthalle Mulhouse en est un parfait exemple. Dans un échange récent que nous avons eu avec Amanda Abi Khalil, fondatrice de la plateforme TAP (Temporary Art Platform, celle-ci a affirmé que la fermeture des espaces d’expositions la confortait dans sa volonté d’exposer l’art autrement et ailleurs, dans des espaces publics notamment. Donc, en quelque sorte, ce nivellement que vous mentionnez, et la lassitude qu’il génère, peuvent contribuer à insuffler de nouvelles formes d’exposition.

Montasser Drissi, intervention graphique, vinyle mural. Avec des oeuvres de Ceel Mogami de Haas (courtesy de l’artiste et de la galerie Seager, Londres), Temporary Art Platform (works on paper, 2016, courtesy des artistes et de Temporary Art Platform) et Sara Ouhaddou, Atlas (2), 2018-2019 (courtesy de l’artiste). Exposition collective « Qalqalah قلقلة : plus d’une langue » au CRAC Occitanie à Sète, 2020. Photo Marc Domage.

EM & LC : Comment fonctionne votre plateforme éditoriale ? La considérez-vous comme une revue ou juste comme une base de connaissances ? On voit par exemple que tous les textes ne sont pas traduits, en arabe notamment ? Pas d’images non plus. Est-ce un problème de coût ?

Salma Mochtari : Je vais commencer par répondre sur le fonctionnement de la plateforme, et sur les images, avant de revenir plus en détail sur la question de la traduction.

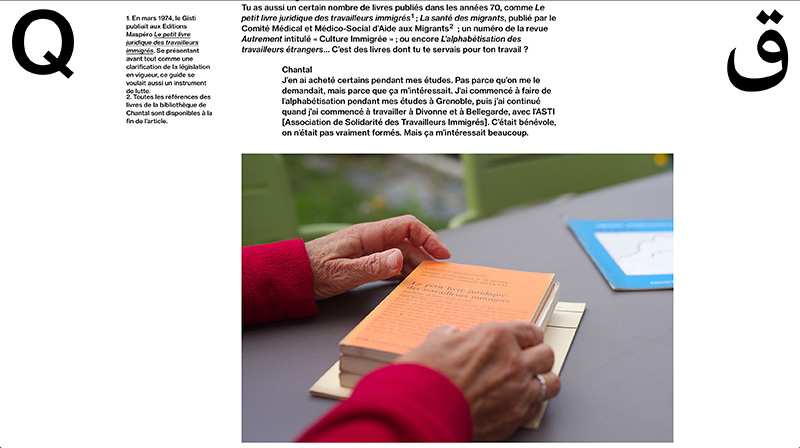

Pour nous, la plateforme n’est ni une revue ni une base de connaissances. C’est une forme ouverte aux changements collectifs, aux évolutions des besoins, des désirs et des ressources. C’est le résultat d’un travail double entre l’espace éditorial strict de la plateforme, et les espaces classiques de l’art contemporain et de la recherche en art : je pense à l’exposition Qalqalah : Plus d’une langue au CRAC de Sète et à la Kunsthalle de Mulhouse, mais également aux workshops — celui avec l’artiste Mounira al Solh et dont la collaboration avec le Master chorégraphique exerce à Montpellier a donné lieu à différentes publications, ou d’autres à venir, autour des questions des minorités audibles avec les Fehras Publishing Practices. Il n’y a pas d’étanchéité entre ces lieux de travail, ce qui permet de varier les modes d’intervention sur la plateforme, qui peut être un déclencheur de restitutions publiques (je pense notamment à la conversation publique avec HostileEnvironment(s) ), ou l’aboutissement de projets de recherche et de collaboration au long cours. Quant aux images, nous en mettons de plus en plus ! Mais la dimension strictement “visuelle” n’est pas systématique : il faut que ça fasse sens par rapport au projet. Je pense par exemple aux Notes sur la bibliothèque de Chantal Soussi Chiadmi, publication qui se nourrit à la fois d’une conversation mais aussi d’une série de photos prises par Ouidade Soussi Chiadmi. En tout cas, nous n’avons pas vocation à “illustrer” a posteriori les publications au sein desquelles les images ne coexistent pas de façon organique.

Quant à la systématisation de la traduction (qu’elle soit vers l’arabe ou vers d’autres langues), elle est évidemment importante pour nous puisque la traduction est l’un des axes principaux à travers et par lequel on travaille. Il y a, en effet, une question d’économie : nous essayons, dans la mesure du possible et lorsque ce ne sont pas des membres du collectif qui les produisent, de rémunérer les traductions. Mais il y a aussi une question de besoin, parfois d’urgence, ou encore de désir : nous travaillons tou·te·s de façon bénévole sur les contenus éditoriaux, et on essaie de se donner mutuellement l’occasion de travailler sur des sujets qui nous intéressent particulièrement, qui nous font avancer sur d’autres recherches parallèles, ou qui nourrissent d’autres liens avec notre travail. Il faut donc qu’il y ait une envie, et puis il faut que ça fasse sens : si je prends la traduction de Casamantes vers l’arabe, qui est en cours de finalisation, celle-ci est indispensable puisque le projet existe déjà entre deux langues, et entre deux espaces — Casablanca (Maroc) et Mantes-la-Jolie (Ile-de-France). Quant à la traduction vers l’arabe des Notes sur la bibliothèque de Chantal Soussi Chiadmi, il y a eu différentes versions de la même publication selon la langue. Et puis il y a aussi cette question de quels arabes on parle / écrit : dans la traduction que j’ai réalisé vers l’arabe de l’échange entre Karima El Kharraze, Hélène Harder et Victorine Grataloup, j’ai essayé, en dialogue avec les contributrices, de conserver un côté familier proche de la darija marocaine, langue des participant·e·s du projet et que parlent Karima et Hélène, ses initiatrices. La publication devient alors toute autre : il y a un travail sur l’adaptation, et une pensée vers les lecteur·trice·s futur·e·s et potentiel·le·s de la version arabe, que vont surtout être les jeunes impliqué·e·s dans Casamantes. Il y a aussi parfois des traductions que l’on choisit de faire collectivement, comme celle de « Odarodle – an imaginary their_story of naturepeoples » d’Ashkan Sepahvand, que l’on mène depuis plusieurs mois avec le chercheur en anthropologie et poète Mihena Maamouri. Ce texte théorique et politique complexe évoque des problématiques post-coloniales en partant de la genèse du Schwules Museum, le musée gay de Berlin. Nous avons choisi de le traduire ensemble de l’anglais vers le français, en sachant que cela nous prendrait du temps et sans nous donner de limite de durée.

Il n’y a pas de règle : on travaille au cas par cas et en laissant de la place aux désirs et aux besoins de chacun·e, mais aussi aux désirs des invité·e·s et ami·e·s de la plateforme. Tout en tenant compte, évidemment, de son économie fragile.

Capture d’écran du site qalqalah.org

EM & LC : Qalqalah قلقلة est née juste avant la crise sanitaire. Est-ce que cette dernière fait évoluer votre regard sur vos sujets d’investigation et est-ce que cette crise n’impacte pas trop l’économie (fragile bien sûr) qui est la vôtre ?

Vir Andres Hera : La production du site Internet qalqalah.org au moment du premier confinement, en mars 2020, nous a fait prendre conscience de l’importance de notre collectif et des liens que nous entretenons et avons réussi à maintenir avec les différent·e·s interlocuteur·trice·s de la plateforme. Au-delà des contenus artistiques et théoriques qu’elle propose, Qalqalah قلقلة reste un espace de soin mutuel, de soutien affectif. Lors du premier confinement, nous avons d’ailleurs été invité·e·s à confectionner un Care Package par la Fondation MMAG (Mohammad and Mahera Abu Ghazaleh Foundation for Art & Culture), partageant nos ressources et inspirations. Cependant, du point de vue économique, notre travail collectif reste principalement bénévole et chacun·e de nous fait face à des réalités différentes : certain·e·s reçoivent des salaires, d’autres sont indépendant·e·s ; certain·e·s travaillent à plein temps pour des institutions artistiques ou des galeries, d’autres réussissent à inscrire leur travail sur Qalqalah قلقلة dans le cadre d’une thèse ; d’autres enfin, comme moi, ont une pratique artistique.

Capture d’écran du site qalqalah.org

Nous nous efforçons d’être transparent·e·s sur notre économie de travail et d’aborder ouvertement ces questions entre nous et avec nos interlocuteur·trice·s, qu’iels soient institutionnels ou travailleur·euse·s de l’art. Comme ces dernier·ère·s, notre économie professionnelle est précaire et contingente (contrats temporaires, faibles rémunérations, projets annulés en raison de la crise sanitaire). Hormis les subventions que nous avons reçues du Centre National des Arts Plastiques et du Dicréam pour la création de la plateforme en ligne en 2020, Qalqalah قلقلة ne reçoit pas de financement public. Nous dépendons des invitations que nous sollicitons ou recevons d’institutions artistiques ou éducatives pour des expositions, des conférences ou des ateliers, ce qui nous permet de reverser une partie du budget (honoraires, production) au fonctionnement de la plateforme et à la commande de textes et de traductions. Nous consacrons aussi pas mal de temps à répondre à des appels à projets et à résidences. Malgré cette économie fragile, nous sommes très attaché·e·s à mettre en place de « bonnes pratiques », en rémunérant nos contributeur·trice·s (ce qui paraît une évidence ne l’est pas toujours pour certaines institutions artistiques qui jouent encore sur les ressorts du « métier-passion ») ou en instaurant des modalités de travail les plus horizontales et bienveillantes possibles, dans ce qu’on pourrait appeler une éthique féministe du travail de l’art. À ce titre, nous nous inspirons du mouvement de fond qui s’efforce actuellement de transformer les pratiques du travail de l’art, porté par des collectifs comme La Buse ou Art en Grève, entre autres. Enfin, il faut reconnaître que la plateforme est aussi une manière de nourrir nos pratiques respectives de chercheur·euse·s, curatrices et artistes : c’est un espace très fort d’auto-apprentissage, à la fois d’un point de vue artistique et théorique, et d’un point de vue économique et auto-organisationnel.

Capture d’écran du site qalqalah.org

Nous partageons ces réflexions sur l’économie de l’art et de la recherche avec d’autres plateformes, avec lesquelles nous travaillons également sur les contenus. Par exemple, avec Hostile Environnement(s), nous avons décidé de nous pencher sur la circulation, le détournement et la confiscation de certains lexiques politiques qui agitent la sphère publique dans une Europe marquée par le repli nationaliste et la fermeture des frontières — accentués par l’état d’urgence sanitaire lié à la crise du Covid-19. Nous avons décidé de réunir nos ressources afin d’inviter conjointement la chercheuse indépendante Houda Asal et l’auteur et curateur Edwin Nasr à dialoguer avec l’universitaire Sara Farris, autrice de In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalis. Dans un climat d’hostilité grandissante envers les discours et les positions décoloniales, féministes et intersectionnelles, nous nous demandons comment revendiquer à nouveau des vocabulaires détournés par les voix néo-libérales et néo-conservatrices ; comment mettre en œuvre des alternatives radicales ; et comment pratiquer des solidarités situées

En outre, une conversation est en cours avec Ulises Matamoros, artiste autochtone mexicain, lauréat de la Fondation Jumex, qui dédie une bonne partie de son travail à la revitalisation de la langue Ngiba. Les reconfigurations provoquées par la crise sanitaire, notamment la mise à l’arrêt de musées dont les subventions permettent aux artistes tel qu’Ulises de se loger dans Mexico City, l’ont forcé à retourner vivre à Santa Inès Ahuatempan, centre de la communauté Ngiba. Sa présence sur place nous a permis d’approfondir, lors de nos conversations, des thématiques telle l’arrivée du Summer Institute of linguistics, organisation religieuse états-unienne qui cherchait à évangéliser les populations autochtones mexicaines, ou encore un système de notation pour la langue Ngiba en cours de création, inspiré de la musique grégorienne. Cependant nous ne romanticisons pas les effets dramatiques de la crise.

1.Myriam Suchet, L’imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues. Paris : Classiques Garnier, 2014.

2.Schmitz, Sigrid/Ahmed, Sara: « Affect/Emotion: Orientation Matters. A Conversation between Sigrid Schmitz and Sara Ahmed », FZG, 2-1014, S. 97-108. Version PDF en anglais à télécharger ici.

3.Pour en savoir plus sur cette recherche, voir le site du CNAP

4.Invitée à représenter l’Allemagne à la Biennale de Venise 2019, l’artiste est intervenue sous le nom de Natascha Süder Happelmann et est apparue lors de la première conférence de presse le visage dissimulé sous un rocher factice. Pour en savoir plus, lire ici.

5.Voir par exemple l’ambitieux projet en trois actes, Carbon Theater (depuis 2016) qui croise réflexions environnementales et politiques en mettant l’accent sur des dispositifs d’écoute.

6.Publié chez Hatje Kantz (Berlin, 2011), le livre a été co-produit par dOCUMENTA (13) et Casco—Office for Art, Design and Theory. Aujourd’hui épuisé, on peut en consulter une version pdf ici

7.Marc Augé, Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Éditions du Seuil, 1992

8.Tel qu’il a été défini par Nicolas Bourriaud dans une présentation à la Art Association of Australia and New Zealand en 2005, ce terme signale une modernité autre, nouvellement reconfigurée à l’aune de la globalisation d’après 1989 (date de la chute du mur de Berlin). Cette altermodernité est surtout visible dans les pratiques d’artistes travaillant dans les années 1990-2000, et dont les travaux sont fondés, entre autres, sur le principe de traduction (d’autres territoires, cultures, etc). Bourriaud expose un nombre de ces artistes dans la Triennale de la Tate en 2009 à retrouver ici

9.Le Transnational Decolonial Institute est un groupe de chercheur·euse·s, théoricien·ne·s et artistes (comprenant Walter Mignolo, Pedro Lasch, Zoe Butt et Hồng-Ân Trương entre autres) ayant amorcé des discussions autour de la pensée décoloniale, sa place et son potentiel impact dans le champ de l’art contemporain. Leurs discussions collaboratives se sont déployées dans le cadre de divers ateliers, programmes publics et expositions. La première et la plus importante de ces manifestations étant l’atelier “Decolonial Aesthetics”, qui s’est tenu au Center for Global Studies and the Humanities, Duke University, entre le 4 et le 6 mai 2011, et a donné lieu à ce manifeste. TDI + Transnational Decolonial Institute, « Decolonial Aesthetics (I) », 22 mai 2011 à suivre en ligne ici.

Aller plus loin

Couverture : capture d’écran du site qalqalah.org