Redécouverte des Arts Incohérents. Quand la légende devient réalité. Conversation avec Denys Riout

Entretien par Arnaud Labelle-Rojoux

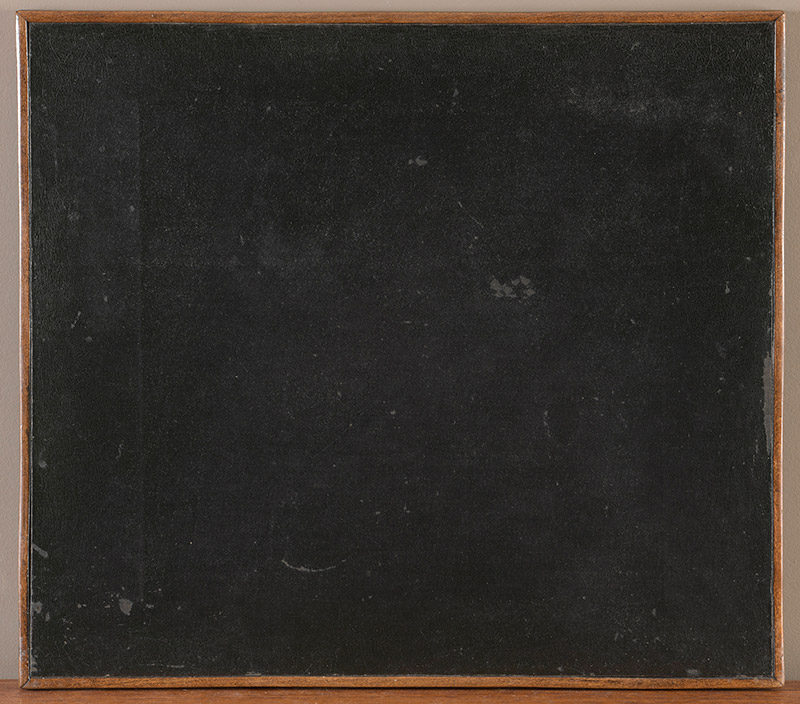

L’affaire est désormais connue. Un jour de 2018, le galeriste Johann Naldi répond à l’invitation de particuliers en région parisienne. Sa mission : expertiser le contenu d’une malle dont le peu de qualité apparente n’intéresse guère ses propriétaires mais ne trompe pas ce fin connaisseur de l’art du XIXe siècle. Même s’il est habitué aux toiles de grands maîtres, une date et une adresse portées au dos d’une toile lui suffisent à reconnaître dans ce monochrome noir encadré d’une simple baguette de bois le légendaire Combat de nègres pendant la nuit de Paul Bilhaud. Avec lui, 16 autres pièces tout aussi hétéroclites cessent à cet instant même d’être des objets de fantasme pour matérialiser un authentique trésor de l’histoire de l’art, constituant le seul ensemble d’œuvres des Arts incohérents, réputées disparues. Comment considérer ces œuvres aujourd’hui et surtout en quoi cette découverte pourrait-elle modifier notre vision des avant-gardes du XXe siècle qu’elles préfigurent. Arnaud Labelle-Rojoux en débat avec Denys Riout

Paul Bilhaud, Combat de nègres, pendant la nuit (1882), huile sur toile, exposition des Arts incohérents, 1er octobre 1882, numéro 15. Galerie Johann Naldi

Arnaud Labelle-Rojoux

Nous avons l’un et l’autre pu découvrir – vous il y a près de deux ans déjà je crois, moi dernièrement – la quinzaine d’œuvres des artistes Incohérents mis au jour comme un trésor. On peut en effet parler de trésor, de trésor extraordinaire : un hasard proprement inimaginable est à l’origine de cette redécouverte, d’une valeur d’autant plus inestimable qu’on ignorait jusqu’à la réalité physique des objets révélés, en particulier, le fameux tableau Combat de nègres pendant la nuit de Paul Bilhaud. Il y a bien sûr l’invention, comme on le dit pour un trésor, miraculeuse, qui fait toujours rêver, d’autant que le tout était enfermé dans une malle, mais il y a certainement aussi pour l’historien, qui peut maintenant travailler sur pièce, un intérêt renouvelé pour les Incohérents. Et puis il y a le questionnement contemporain. Le XXe siècle est passé par là. En ce qui vous concerne, cette découverte modifie-t-elle votre vision des Incohérents ?

Denys Riout

Ah ! oui, elle la modifie, assurément ! Parce qu’auparavant on imaginait les œuvres, à partir des titres d’abord, des descriptions écrites, et à partir de documents iconographiques, soit dans les catalogues des expositions, sur un mode déjà caricatural, soit dans les caricatures proprement dites, publiées dans des journaux. Tout cela nous informe. Mais ce sont finalement des sources secondaires. Voir les objets, ça change complètement les choses, parce que l’imaginaire que l’on s’était forgé naît de ces descriptions, mais aussi d’un état d’esprit : on se disait, ce sont des amusettes, c’est drôle, c’est sans doute fait à la va-comme-je-te-pousse, sur un coin de table. Quand j’ai découvert les œuvres, j’ai compris que ce n’était pas ça du tout ! Voir, de ses yeux voir, change la compréhension. Considérablement.

A.L.R.

C’est ce qui m’a frappé en voyant Le combat de nègres de Paul Bilhaud en « vrai », c’est qu’il est extrêmement soigné ; techniquement même, je le trouve assez remarquable. C’est une œuvre !

D.R.

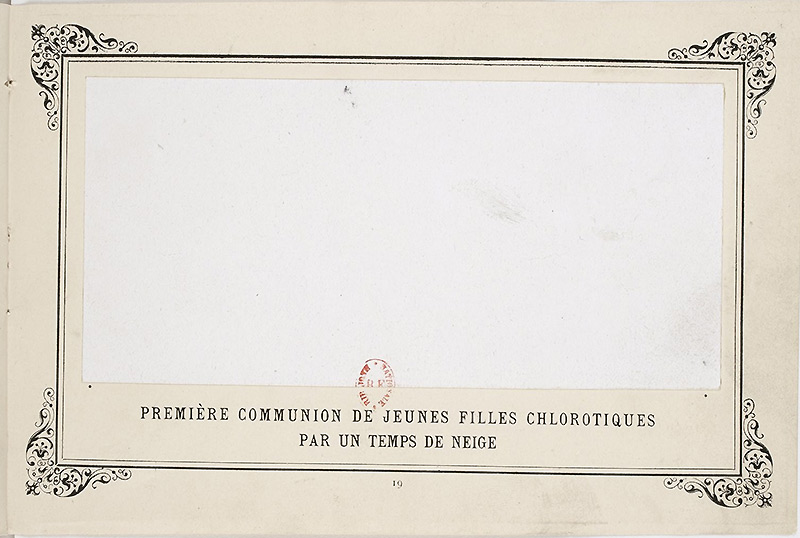

C’est un tableau, en effet, un vrai tableau : c’est peint, c’est encadré, fait par quelqu’un qui tenait à réaliser un objet de qualité. Ça, c’est sidérant. Dans aucune des descriptions qui en ont été faites, nous pouvons deviner qu’il s’agit d’un tableau. On a parlé d’une « tache noire dans un cadre d’or » pour le Combat de nègres pendant la nuit, et pour Alphonse Allais, à propos de la Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige d’un simple « bristol blanc punaisé au mur ». C’est Félix Fénéon qui dit ça. Nous avions donc l’impression qu’il n’y avait pas de réalisation. Or l’œuvre existe. Ça change, c’est évident, le regard que l’on porte sur elle, et cela nous permet de questionner sa réception. Ce qui m’intéresse, comme historien, c’est l’évolution de cette réception. Quand je lisais les critiques de l’époque, je constatais sans surprise que toutes inscrivaient les Incohérents sur le registre de la blague, du rire. C’est pour ça d’ailleurs qu’on pense, comme pour les caricatures de l’époque, que les tableaux et autres assemblages étaient faits pour faire rire, rien de plus. Il y a aussi quelques remarques sur la qualité de certains d’entre eux : elles indiquent qu’ils étaient presque trop bien exécutés, ce qui conforte l’idée que les autres étaient faits n’importe comment. Tous ceux qui découvrent ces critiques, très nombreuses sur dix ans d’Incohérence, en retirent la conviction que la seule réception possible, c’est le rire. Et évidemment pour nous, et surtout après avoir vu, ce n’est plus exactement ça. Il y a une histoire de cette réception, pour une part, bien sûr, liée aux intentions de ceux qui réalisent les œuvres, mais pour une autre part liée aux regardeurs. Or ce sont les regardeurs, en l’occurrence, qui ont changé. À voir ces objets, les regardeurs se recalent. Ils avaient un imaginaire de ces objets mais les objets ne correspondent à cet imaginaire. Il leur faut désormais s’adapter à cette réalité nouvelle.

Alphonse Allais, Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige, in Album primo-avrilesque, 1897, source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France

A.L.R.

La question du rire est malgré tout essentielle. Ce n’est pas une idée très originale que d’affirmer son arrivée dans l’art avec le XXe siècle, mais la chose me paraît assez irréfutable. Il n’était jusqu’alors, si j’ose dire, pas pris au sérieux. S’il ne l’est pas à l’époque des artistes Incohérents, il le devient avec les postérités qu’on leur attribue : le rire devient une arme, on le sait, avec Dada. Il a une fonction qui peut être déstabilisante. Michel Leiris parlant de Picasso, souligne qu’il joue ce rôle dans sa peinture. Mais est-ce bien sûr que le rire n’avait pas aussi cette vertu à l’époque des Incohérents ? Le leur ne me paraît pas tout à fait celui du XIXe siècle. Je veux dire que les œuvres des Incohérents véhiculent un rire d’autant plus caustique qu’il y a précisément des œuvres. On sort de la simple caricature. Il y a quelque chose comme un passage à l’acte. Les Incohérents ne se sont pas contenté d’ironiser à la façon des caricaturistes des Salons illustrés. Faire des œuvres déconcertantes avec des objets familiers, ou en matériaux comestibles, me paraît aller plus loin que d’illustrer graphiquement, par exemple, l’idée d’une sculpture en « marbre de gruyère ». Je me dis quant à moi, artiste du XXIe siècle : ils ont vraiment fait ça ! Les regardeurs de l’époque ont peut-être trouvé minable d’exposer des dessins de personnes « ne sachant pas dessiner », ils introduisaient, en les montrant, une vraie question sur la compétence artistique ou plutôt sur la non-compétence revendiquée.

D.R.

Non, les regardeurs de l’époque ne les trouvaient pas minables, ils les trouvaient au contraire très réussis, mais sur le mode d’un amusement, de la cocasserie, de choses qu’on ne prend en aucune manière au sérieux. Il y a beaucoup d’articles qui expliquent que vraiment les spectateurs face aux œuvres vont se dilater la rate. C’est vraiment ça.

A.L.R.

Se dilater la rate, oui, certainement. Mais de la blague, la simple blague, les Incohérents passent à l’œuvre. Et quand je vois le Combat de nègres soigneusement réalisé, c’est ce qui me frappe.

D.R.

Ça c’est notre regard, un regard informé par le XXe siècle. Le mystère, c’est que ce regard du XXe, XXIe maintenant, est également possible sur ces œuvres. Nous sommes surpris de constater que Paul Bilhaud avait peint son tableau avec soin. Et, du coup, nous sommes étonnés que ses contemporains semblent ne pas s’en être aperçu.

A.L.R.

C’est là où je veux en venir. Il l’a fait avec soin.

D.R.

Oui, mais, dans son esprit, pour être plus amusant. C’est plutôt mieux peint que le quadrangle noir de Malévitch dont on a dit à l’époque que c’était un tract pictural. C’est pour ça qu’il est important de prendre en considération ce que Hans Robert Jauss appelle « l’horizon d’attente ». Car l’horizon d’attente a changé, depuis les années 1880.

A.L.R.

Je suis bien sûr d’accord, mais il est des œuvres qui font le pas de côté, historiquement parlant, et cela me semble le cas avec le Combat de nègres. Les regardeurs se dilataient peut-être la rate, c’était drôle, mais devant un objet qui n’était pas de la nature de ceux habituellement conçus par les amuseurs de l’époque, là où on les a cantonnés. De mon point de vue, ils ont fait plus que les amuseurs de l’époque.

Jules Chéret, Exposition Universelle des Arts Incohérents, affiche, 1889

D.R.

Le passage fondamental, c’est effectivement celui des blagues écrites, plaisanteries littéraires ou dessinées, publiées dans les journaux, du support papier à la cimaise, de la page à l’exposition. Cela m’a fasciné, et ça continue de me fasciner. Mais l’importance de ce passage à la cimaise, c’est nous qui la voyons, en comprenons l’importance, parce que nous connaissons la suite de l’histoire. Depuis que nous pouvons voir les œuvres retrouvées, nous devons admettre notre erreur. Elles n’étaient pas réalisées de façon désinvolte, mais faites sérieusement, avec soin. Nous n’y pensons pas suffisamment : les expositions des Arts Incohérents, depuis la toute première, étaient organisées au profit d’œuvres de bienfaisance. Si l’on s’amuse, on ne fait pas n’importe quoi. C’est une dimension importante, qui est soulignée pendant très longtemps, jusqu’au début des années 1930 – Jules Lévy était alors toujours vivant. Si la charité n’exclut pas le rire, elle s’accommode mal du « n’importe quoi ». Par ailleurs, y a toujours une part de sérieux dans le rire.

A.L.R.

À propos de Duchamp, André Breton distinguait « l’ironisme d’affirmation » qu’il lui attribue, différent de « l’ironisme par le rire seulement ». Mais ce « rire d’affirmation » ne me semble pas absent de l’esprit Incohérent. Vous parlez de ce déclencheur que sont les expositions au profit d’œuvres de bienfaisance, la première en faveur des victimes d’un incendie rue François Miron, cela me semble en effet important. Peut-être sur un autre plan. On dirait aujourd’hui événementiel. Jules Lévy me paraît avoir une conscience précise de l’entité « public », qui excède le domaine de la blague. Ce n’est pas simplement du rire, mais pour reprendre la formule de Breton, une affirmation. Je me trompe, peut-être, je ne suis pas historien, mais il me semble qu’il y a là un geste assez singulier, novateur, dans la volonté délibérée d’impliquer un public.

Dos du chassis de l’œuvre de Paul Bilhaud,Combat de nègres, pendant la nuit, redécouvert par le galeriste Johann Naldi.

D.R.

C’est une spéculation. Je crois qu’il s’agit d’un regard rétrospectif. Tout le travail de l’historien de l’art consiste à cerner ce qui était pensé et pensable à l’époque. Je suis très admiratif de Michael Baxandall, l’auteur de L’œil du Quattrocento, magnifique recherche qui essaie de comprendre comment un marchand de Venise ou de Florence pouvait regarder les peintures, compte tenu des conversions de proportions, de toute cette géométrie qui n’est plus du tout la nôtre. Baxandall explique qu’il est très important de comprendre cela, et en même temps, il admet que jamais nous ne regarderons avec l’œil du Quattrocento, quelques efforts que nous fassions pour y parvenir. Il nous permet de toucher du doigt le problème. Dans le cas des Incohérents, nos seules sources sont les textes des critiques. La réception du XIXe ne correspond pas à celle façonnée par le XXe. Pour moi, c’est fondamental. Ça ne veut pas dire qu’elle est erronée. Elle est à présent rendue possible par les objets. C’est ça qui est fascinant. Elle l’était par l’idée de ce qu’on pouvait en avoir, elle est maintenant confortée par leur présence. Je reste très sensible à la notion d’épistémè, c’est-à-dire à ce qui est pensable à un moment donné. Et à ce qui ne l’est pas. Et tout cela bouge sans cesse, évidemment. Nous n’avons pas du tout les mêmes grilles d’appréciation que celles dont disposaient les visiteurs des expositions organisées par les Incohérents.

A.L.R.

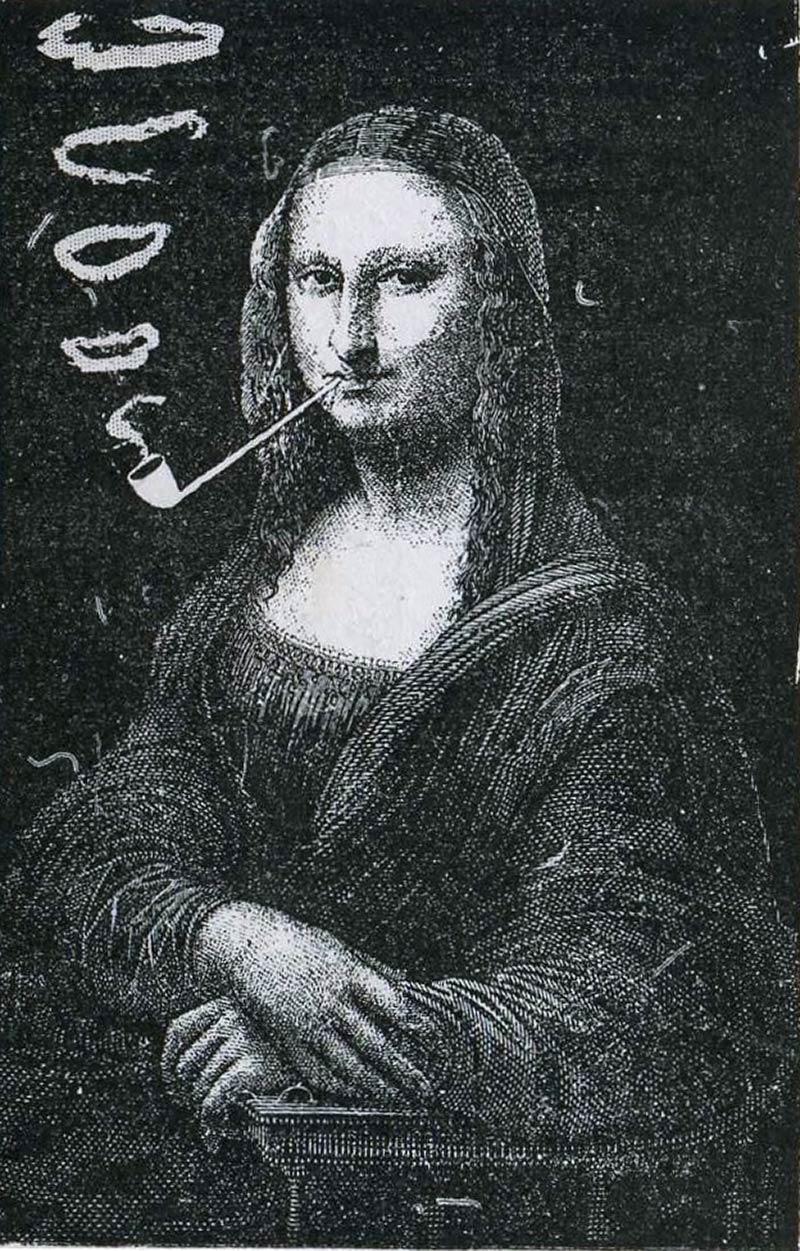

Parlons de ces grilles, justement, à propos du Combat de nègres, dont le titre fait aujourd’hui problème. C’est celui que j’utilise. Celui de sa création. Mais la question n’est évidemment pas secondaire. Je me souviens d’avoir lu un article, dans Beaux-Arts Magazine, je crois, à propos de la découverte en 2015 de la surprenante inscription en russe de Malévitch sous son Carré Noir « nègres se battant dans une cave ». La revue titrait : « La technologie révèle une blague raciste sous un monochrome de Malévitch. » Pour le coup, c’est pour le spectateur du XXIe siècle qu’il y a question. Pas pour celui du XIXe. Qui riait de la même façon aux « jeunes filles chlorotiques » …

D.R.

Pour lesquelles on va bientôt dire que c’est sexiste !

A.L.R.

Peut-être… En tout cas la question du langage d’époque, qui participe de l’œuvre, pose problème. Forcément problème. Mais on dirait Noir qu’à mon sens ce ne serait pas mieux ! « Nègre, » dans le langage du XIXe siècle, c’est justement pour dire Noir, un personnage identifié comme noir, africain probablement, sans autres commentaires. Noir, comme la nuit est supposément noire. Le racisme latent ne me semble pas tant dans le mot « nègre », que dans l’indexation raciale à la couleur noire. Doit-on chaque fois expliquer ? Avertir le public, comme aux États-unis, du contenu potentiellement choquant ou blessant de l’œuvre dans sa formulation (le fameux trigger warning) ? Dire que ce qui était « pensé et pensable », pour reprendre votre formule, à l’époque des Incohérents s’applique aussi au langage. On peut s’interroger : comprend-t-on davantage en 2021 le vert associé au souteneur du monochrome d’Allais, le « dos vert » – appellation imagée du maquereau – lui étant synonyme dans l’argot de l’époque, ou le jaune aux « cocus », qualificatif qui sent la saynète vaudevillesque, ou « bleues » les jeunes recrues, comme on disait dans l’armée à cause des uniformes qui les distinguaient des autres militaires ? Que le mot « nègre » ait aujourd’hui une connotation raciste, c’est évident. Mais il me semble que ce n’est pas ce caractère-là qu’il faut retenir chez Bilhaud ou Allais. Ils auraient certes pu, comme mon grand-père anarchiste de droite qui qualifiait les curés de « radis noirs », choisir cette image : « Combat de radis noirs dans une cave durant la nuit ». Outre son surréalisme latent, on y verrait à juste titre une blague anti-cléricale ! On est en tout cas avec les « combats de nègres » loin de l’iconographie épouvantable pour le savon ou le cirage des réclames, encore présente jusque dans les années 1920.

D.R.

Mais il y a cependant, en effet, un problème. Je m’interroge. Comment en parler ? On ne peut pas écrire « nègre » innocemment, il faut tenir compte des changements intervenus, des prises de conscience. Dire ou écrire « nègre » aujourd’hui, voilà qui est bien différent de ce que cela impliquait lorsque Paul Bilhaud ou Alphonse Allais utilisaient ce même mot.

A.L.R.

Ce monochrome aujourd’hui peut-il faire sens sans son titre ?

D.R.

Sans le titre, il ne veut pas dire grand-chose, ou alors tout autre chose. Imaginez qu’il ait été intitulé Composition n°1… Le titre importe toujours et l’historien se pose donc des questions. Concernant le Bilhaud : comment, où était placé ce titre ? Quoi qu’il en soit, dans les réceptions, telles qu’on peut les découvrir dans les critiques de l’époque, le titre est toujours mentionné alors que le tableau n’est jamais décrit comme… un tableau. Or, quand on voit le tableau, il est dépourvu de titre. On aurait pu penser que celui-ci était écrit sur sa surface. Pourquoi pas ? Eh bien non. Est-ce qu’il y avait un cartel à côté ? Ou fallait-il regarder le catalogue pour découvrir le titre ? À l’époque, c’est certain, les critiques d’art et autres commentateurs ne sont pas passés à côté ! Et puis on ne sait pas comment c’était accroché.

A.L.R.

Mais à propos de la « blague raciste » : est-ce que le tableau peut exister, si le « regard informé » d’aujourd’hui le définit exclusivement à partir de la « blague raciste » ? On sait qu’à présent des œuvres sont de plus en plus souvent remises en question, stigmatisées pour des contenus associés à une réalité différente de celle dans laquelle elles ont été conçues.

D.R.

Il n’y a pas plus de vérité au XIXe siècle qu’aujourd’hui. Et toujours autant de racisme, sans doute. Mais différent, comme le reste. Si nous, aujourd’hui, nous considérons le tableau du point de vue de la blague, et que nous la trouvons raciste, nous nous plaçons en porte-à-faux. Le racisme dans la France des années 2020 qui n’est pas celui de l’époque des Incohérents. Du reste il n’est pas sûr que la « blague » du titre était perçue comme raciste dans une France, pourtant coloniale et au sein de laquelle la « hiérarchie des races » était souvent considérée comme une évidence. En tout cas pas délibérément « raciste » au même titre que, par exemple, l’antisémitisme, délibéré celui-là, qui sévissait alors à visage découvert et était assumé comme tel. Mais cette question du racisme, il faut la poser. Éviter de s’en préoccuper laisserait le terrain libre pour les spéculations les plus hasardeuses sur fond d’anhistoricité. Non, Paul Bilhaud n’était pas raciste, Alphonse Allais après lui, qui reprend le titre du tableau et en rajoute un peu – « dans une cave » –, pas davantage, et je ne crois pas l’être plus qu’eux. Mais aujourd’hui, je ne dirais pas, je n’écrirais pas « nègre » comme ça, sans y penser, naturellement en quelque sorte. En revanche, je peux le dire, l’écrire comme citation d’époque. Par exemple, je peux même affirmer ceci : lorsque Guillaume Apollinaire plaidait, dans les années 1910, pour que « l’art nègre » entre au Louvre, il ne le faisait pas par racisme. Certes non.

A.L.R.

Dans l’article que j’évoquais sur la découverte de l’inscription « nègres se battant dans une cave » écrite par Malévitch sous le Carré noir, on nous explique, ce qui est tout à fait possible, bien sûr, que lors de l’élaboration du tableau, il aurait associé ce carré noir, comme en passant, à Alphonse Allais ; qu’il s’agit en somme de l’une des étapes de son élaboration. On ne le saura jamais sans doute, mais cela introduit l’idée que Malévitch pouvait avoir de l’humour. L’humour de son temps ! La question subsidiaire étant : peut-on créer une œuvre qui excède la blague raciste, mais qui s’en inspire ? Cela permettrait au tableau de Bilhaud, compte-tenu de ses qualités que nous avons évoquées, une reconnaissance pour lui-même, utile à la compréhension de Malévitch, Bilhaud devançant Allais… Mais parmi les œuvres que nous avons vues, il y en a une qui introduit d’autres questions, pas du même ordre, mais où l’humour est évidemment présent, c’est celle d’Alphonse Allais. Son titre : « Les souteneurs dans la force de l’âge et le ventre dans l’herbe boivent de l’absinthe ». Elle ne relève pas seulement du monochrome, mais, avec notre grille de lecture contemporaine, du ready-made, voire de l’installation. J’ai parlé du rire tout à l’heure comme une invention du XXe siècle. Il y en une autre, c’est celle de l’objet, qui n’est pas la sculpture. Un trouble réel se passe face à l’œuvre d’Allais. Là le titre est gravé sur une plaque de métal fixée sur un cylindre de cuivre contenant un rouleau de tissu vert moiré, semble-t-il un rideau de fiacre. Ce n’est peut-être pas un hasard : le fiacre était un lieu de rendez-vous galants.

Alphone Allais, Des souteneurs encore dans la force de l’âge et le ventre dans l’herbe boivent de l’absinthe, rideau de fiacre (ready made). Galerie Johann Naldi

D.R.

C’est la révélation de cet ensemble, parce que personne ne le mentionne, les spécialistes d’Alphonse Allais n’ont jamais entendu parler de ça, on peut supposer que ce « ready-made aidé » avant la lettre a été exposé hors catalogue, comme cela arrivait fréquemment. Il nous manque pour cet objet un arrière-plan historique. Alphonse Allais est mort en 1905, l’œuvre peut dater du début du XXe siècle et le titre, inscrit sur l’œuvre, indique clairement qu’elle appartient à la série des monochromes qui figurent dans l’Album primo-avrilesque, publié en 1897. Et en outre, comment ces œuvres étaient-elles exposées ? Un mystère de plus…

A.L.R.

Les œuvres étaient alors montrées à touche-touche, mais j’ai la conviction que les Incohérents ont dû inventer un autre mode d’accrochage.

D.R.

Des chercheurs ou des curieux trouveront peut-être un jour des photos de ces accrochages. Comme vous, j’ai le sentiment que les Incohérents avaient réfléchi à de nouvelles manières d’exposer. Aussi leurs Salons étaient-ils peut-être plus proches des présentations inventées plus tard par Dada que de celles du Salon officiel, ou même des expositions impressionnistes. Les objets requéraient d’autres présentations que celles en vigueur pour les sculptures. Nous savons que certains d’entre eux étaient posés sur le sol, sans socle. En outre, où étaient les cartels, j’y reviens, car les titres sont si importants ? La question est capitale pour le Combat de nègres pendant la nuit. Dans d’autres cas, dont la découverte de Johann Naldi offre des exemples, les titres figuraient sur les œuvres, sur les cadres, comme souvent à l’époque.

A.L.R.

C’est peut-être l’artiste qui parle, mais j’ai du mal à imaginer qu’on puisse faire certains gestes esthétiques, artistiques, qui n’en induisent pas d’autres.

D.R.

C’est vrai. Vous avez tout à fait raison. Il y aussi quelque chose dont nous n’avons pas du tout parlé : nombre de ces œuvres sont dues à des littéraires. Et ce qui me frappe beaucoup, c’est que leur redécouverte au XXe siècle, après 1945, dans les années 50, 60, et surtout les années 80, est essentiellement le fait de littéraires justement, François Caradec, Daniel Grojnowski, en premier lieu. Il y a dans toute cette affaire une coloration plus littéraire que plasticienne. Que les écrivains soient fascinés par les arts visuels n’est pas nouveau, mais là le phénomène me paraît massif et significatif d’une mutation. Paul Bilhaud, Alphonse Allais ne se sont jamais pensés comme « plasticiens ». Ces auteurs passent cependant à l’acte comme, plus tard, les critiques de la Nouvelle vague sont passés derrière la caméra – et ont considérablement changé l’art cinématographique.

A.L.R.

C’est pourtant plastiquement qu’Alphonse Allais a quelque chose d’anticipateur. Autour de lui, les Incohérents qui sont de « vrais » peintres ont une facture très fin du XIXe, et sont beaucoup moins intéressants formellement. Ils pèchent par leur savoir-faire.

D.R.

Exactement. Vous avez mille fois raison, et je m’interroge beaucoup à ce sujet. Parce que Marcel Duchamp, c’est un grand littéraire, évidemment. Une certaine conception littéraire, ou du moins langagière, traverse tout l’art du XXe siècle. La pure visualité, le formalisme n’ont pas régné sans partage, loin de là, en dépit du succès et par moment de la domination de l’abstraction, de la critique américaine à la Greenberg. Nous sommes maintenant revenus, je crois, à une perception plus littéraire des œuvres visuelles.

Eugène Bataille alias Arthur Sapeck, Mona Lisa fumant la pipe, 1887. Grey Art Gallery

A.L.R.

C’est justement un des points qui m’intéresse chez Duchamp : il introduit la légende dans le tableau. Une sorte de cocktail texte/image venu des humoristes.

D.R.

Oui, mais dans la peinture, sachant qu’il fait un tableau comme artiste. Quelle perception avaient les Incohérents de leur propres travaux visuels ?

A.L.R.

On connaît par ailleurs le rôle qu’a joué la poésie dans le champ des arts visuels. C’était le sens du sous-titre de la grande exposition « Poésure et Peintrie », d’il y a une vingtaine d’années à Marseille : « d’un art l’autre ». Cette question de la littérature est importante évidemment, parce qu’elle introduit d’une certaine façon l’idée d’impureté. Un aspect des Incohérents qui m’intéresse aussi, parce que cela relève certainement de l’impureté, ce sont les bals. Ils viennent de l’esprit Hydropathe. Des cabarets. Dès lors sommes-nous simplement dans du divertissement ou dans autre chose ? Cela relève-t-il du carnavalesque, façon mardi-gras, ou est-ce plus ? Une sorte de théâtre dans la vie ? Ce n’était pas le Bal des Quat’Z’arts, mais c’étaient cependant des bals d’artistes. On y voyait des costumes extravagants. Sont-ils des précurseurs qui attribuent à la fête collective une dimension artistique ? Voire libératrice ? Lévy parle d’une « nouvelle branche de l’art. » Est-ce que ça en est une ?

D.R.

Cette activité est très importante pour les Incohérents à partir de 1885, et elle prend rapidement le pas sur les expositions, qui commencent à s’essouffler après 1886. Ça me permet de réfléchir au rapport entre les Incohérents et Dada. Les manifestations Dada font scandale. Il y a des bagarres, des invectives. Avec les Incohérents, il n’y a jamais de scandale, seulement de la bonne humeur, et parfois un zeste de lassitude. En revanche, les bals des Quat’Z’arts, organisés un peu plus tard, font scandale et déclenchent des polémiques. Dada accentue ce phénomène. Le mouvement se développe durant une période de provocation contre la bourgeoisie, l’ordre établi, etc., et revêt aussi une dimension politique révolutionnaire, notamment en Allemagne. Tandis qu’avec les bals incohérents, rien de tel, et peut-être même l’inverse. Il s’agit de grands événements mondains et festifs. Les costumes demandaient à un réel investissement financier. Ils n’étaient pas à la portée de tout le monde. L’un de ces bals a eu lieu aux Folies Bergères, en 1887 je crois. Ce n’était pas un lieu à proprement parler « populaire ». Une société élégante, un public plutôt aisé le fréquente. Ces bals connaissent un grand succès. La presse les annonce, les chronique. Le spectacle est dans la rue, à l’entrée, et dans la salle, bien sûr. Pour les participants, il y a évidemment là quelque chose qui relève de la performance.

A.L.R.

Est-ce que vous seriez d’accord pour dire que ces bals, Jules Lévy lui-même qui les organise, ont le souci du public ? Que c’est une donnée. Et comme les expositions, libérées du sérieux accolé à l’art ?

D.R.

Oui bien sûr. Ce n’est pas la logique des avant-gardes du XXe, les Incohérents veulent réussir leur entreprise. Personne ne monte sur ses grands-chevaux.

Finalement ils ne provoquent pas. Ils nous paraissent à nous provocants. Il faudrait d’ailleurs regarder aussi du côté de la musique. Participent aux bals des personnalités connues de la chanson, de l’opérette, qui y font des performances musicales, où deux orchestres jouent de concert et créent une joyeuse cacophonie, dans un esprit qui pourrait paraître très contemporain.

A.L.R.

On peut parler d’activités multiples, voire de frontières instables…

Émile Cohl, portrait de Jules Lévy dans Le Courrier Français, 12 mars 1885.

D.R.

Ça existe de fait chez les Incohérents, mais ça n’a pas été pensé. Ce qui me frappe c’est que toutes ces activités ne relèvent pas tant d’un groupe, que d’un individu, Jules Lévy. Il en est la cheville ouvrière. Il ne s’agit pas d’une dynamique de groupe, mais plutôt de connivence, d’une fraternité bohème.

A.L.R.

Ils ne constituent pas un groupe, mais ils incarnent une façon d’être artiste à la fin du XIXe siècle. Rapins ou boulevardiers. Cantonnés pour la plupart dans des arts mineurs, ils ne sont pourtant pas intimidés par les genres majeurs, ni par la peinture, ni par la musique, qu’ils abordent sans complexe. Leurs trésors d’ingéniosité se substituent à une compétence apprise. J’ai une hypothèse, c’est qu’une des postérités des Incohérents se trouve au cinéma. Il y a bien sûr Émile Cohl, qui était Incohérent, mais aussi Méliès, mais aussi Jean Durand, dont les films pleins d’invention, n’appartiennent pas au grand art. C’est un art populaire naissant avec ce que ce terme peut signifier d’innocence. Les cinéastes primitifs ne prétendent pas faire de l’art. Mais ils inventent et ils divertissent.

D.R.

Jules Lévy disait :

« Nous ne faisons point de l’Art, ceci est unе chose parfaitement entendue, et jamais nous n’avons voulu en faire. Nous nous amusons et nous voulons amuser les autres, tout simplement ; nous sommes les ennemis de la Décadence et nous trouvons que le Rire vaut cent fois mieux que l’Ennui. »

Pourtant quand on réalise un tableau, il s’agit bien d’art, qu’on le veuille ou non ! Jules Lévy a raison, et il est sans doute sincère sur les deux points. Il n’a pas voulu concurrencer l’art, à l’inverse des Impressionnistes qui ont ardemment souhaité remplacer l’art académique par autre chose. Les Incohérents ne substituent pas un autre art à celui qui existe, ils sont à côté. Mais par ailleurs, Jules Lévy est conscient que de n’avoir pas voulu « faire de l’art » ne signifie pas que les Incohérents n’en aient pas fait.

A.L.R.

Un peu direz-vous comme les masques et statuettes d’Afrique et d’Océanie, sont entrés dans l’histoire de l’art, et ont maintenant un musée, malgré leur fonction rituelle ? Peut-on parler de malentendu ?

D.R.

Mais le malentendu est constant. Il prolifère partout, se développe et se reconstruit à toutes les époques ! Je vais vous donner un exemple qui m’avait beaucoup frappé. Lorsque les musées russes ont, à la fin de l’Union Soviétique, montré au public ce qui était banni complètement, c’est-à-dire les icônes les plus célèbres de la tradition religieuse et artistique de la Russie Orthodoxe, lorsqu’elles ont été réaccrochées, les gens sont venus, certains pour regarder des œuvres d’art, mais d’autres pour les embrasser, les vénérer, se prosternant jusqu’au sol devant elles, et cela dans les musées. Une grande démonstration religieuse y trouvait sa place. Quand j’ai lu ça dans la presse, je me suis dit, au fond, c’est vrai, lorsque je vais au Louvre, lorsque je regarde une crucifixion, je ne vois jamais personne se signer. Alors que c’est le cas dans une église, pour nombre de chrétiens, les mêmes qui, au musée, n’y songent nullement.

A.L.R.

Il y a la chose opposée justement. L’église est un lieu de culte, mais je peux y pénétrer pour voir les peintures sans religiosité.

D.R.

Cela nous montre que même aujourd’hui ces objets ont des statuts différents selon les lieux où ils se trouvent, et selon l’intention pour et avec laquelle nous les regardons, les considérons. Pour moi, il y a coexistence entre une pluralité de sens. Cela paraît être une position radicalement relativiste. Certes, mais ça ne veut pas dire que tout se vaut. Par contre, cela signifie que tout est intéressant. Toutes les positions, tous les regards, loin de s’exclure, tissent une polysémie chatoyante, fascinante.

A.L.R.

Sauf que le musée participe de la hiérarchie. Il y a ceux qui y sont, et ceux qui n’y sont pas, tous domaines confondus. Le groupe Présence Panchounette introduisant les Incohérents à la FIAC en 1988 en répliquant certaines de leurs œuvres, jouait évidemment sur l’ambiguïté d’une modernité surprenante mais inexistante sur le plan de l’histoire. Cela visait au premier chef l’amateur d’art (celui qui achète) pris au piège d’une ignorance doublée d’une absence de point de vue esthétique, Présence Panchounette ayant actualisé par les matériaux employés les œuvres décrites dans les catalogues. On n’en est plus là, du fait de la découverte récente. Quel musée à venir pour les Incohérents ?

D.R.

Vous évoquez cette exposition de Présence Panchounette à la FIAC. Elle a fait date. Depuis, plusieurs de ces œuvres autant inventées que reconstituées sont entrées dans la collection du MAMCO, à Genève. Il y a une dizaine d’années, le MAMCO en avait présenté une belle série et avait accueilli à cette occasion une journée d’étude consacrée aux Arts incohérents. Par ailleurs, le Musée d’Orsay avait organisé en 1991 ou 1992 une exposition intitulée Arts incohérents. Académie du dérisoire. Par parenthèses, les deux commissaires de cette « exposition-dossier » étaient Catherine Charpin, historienne de l’art qui avait publié quelque temps auparavant un ouvrage sur le sujet, et Luce Abélès, professeure de Lettres appartenant alors à la « section littéraire » du musée. Autrement dit, pour les Incohérents, s’offrent deux options : une institution dévolue à l’Art moderne et contemporain, ou un musée consacré au XIXe siècle. En France, le Musée d’Orsay. Or je me souviens qu’au moment de sa création, il y eut des débats féroces pour savoir si ceux qu’on appelle les « pompiers » avaient leur place à côté de Manet et des impressionnistes. Certains, Pierre Soulages par exemple, y étaient hostiles, car ils estimaient que tout présenter, faire de l’histoire sociale de l’art, n’était pas le rôle des musées, car les musées contribuent à la formation du goût et ne doivent pas renoncer à cette fonction traditionnelle. Pour moi au contraire, la présence des « pompiers » permettait de faire mieux comprendre aux étudiants pourquoi la peinture de Manet rompait avec l’art de son temps, et pourquoi la réception de ses œuvres avait été pour le moins rugueuse… La vraie difficulté pour les Incohérents, c’est qu’ils appartiennent au XIXe siècle, et que pour les musées en France, le XIXe siècle c’est donc Orsay. En réalité leur place élective serait davantage le Centre Pompidou ou encore l’ancienne Bourse de Commerce, à Paris, parmi les œuvres de la Collection Pinault. Car les Incohérents intéressent essentiellement ceux qui se penchent sur le XXe siècle et l’art contemporain. En outre, il sera peut-être difficile pour le Musée d’Orsay de lever des fonds pour acquérir cet ensemble d’Art Incohérent, parce que le public du Musée d’Orsay n’est majoritairement pas très réceptif à ce genre de chose.

A.L.R.

C’est amusant ce que vous dites : si les Incohérents se retrouvent à Orsay, ils seront méjugés, alors qu’au Centre Pompidou ils seront valorisés.

D.R.

Cette affaire est compliquée. Comment ce calage qui nous intéresse, un peu boiteux, peut s’opérer concernant les Incohérents ? Cette idée de calage boiteux me rappelle l’image de ce philosophe dans le film de Robert Lapoujade, Le Socrate, un philosophe qui marche dans la rue, un peu clochard, un pied sur le trottoir, un pied dans le caniveau. C’est magnifique. Une image extrêmement forte, absolument prodigieuse du mal calé définitif, présent sur deux mondes, sur deux continents, mais n’appartenant ni à l’un ni à l’autre.

Denys Riout, Professeur honoraire, a enseigné l’histoire de l’art moderne et contemporain à l’Université Paris 1 — Panthéon-Sorbonne. Pierre Bourdieu avait publié ses quelques « Remarques sur les “Arts incohérents” et les “avant-gardes” », des réactions sous forme de notes confiées à Daniel Grojnowski, à propos de son article « Une avant-garde sans avancée », Les Actes de la recherche en sciences sociales, n° 40, novembre 1981.

En 1990, il eut le plaisir de faire paraître dans la collection qu’il avait fondée chez Syros-Alternatives, « Zigzags », l’ouvrage de Catherine Charpin, Les Arts incohérents (1882-1893), préfacé par François Caradec.

Cet intérêt pour les Arts incohérents s’inscrit dans le champ de ses recherches concernant les avant-gardes et leurs multiples développements. Dans ce cadre, outre divers articles et contributions à des catalogues d’exposition, il a publié quelques livres, notamment :

— La Peinture monochrome. Histoire et archéologie d’un genre, Nîmes, Jacqueline Chambon, coll. « Rayon Art », 1996 ; édition revue et augmentée, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2006.

— Qu’est-ce que l’art moderne ?, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2000, rééd. 2018.

— Yves Klein. Manifester l’immatériel, Paris, Gallimard, coll. « Art et Artistes », 2004.

— Yves Klein. L’aventure monochrome, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 2006.

— Constantin Brancusi. L’Hélice et l’oiseau, Paris, Nouvelles Éditions Scala, coll. « Ateliers imaginaires », 2012.

— Portes closes et œuvres invisibles, Paris, Gallimard, coll. « Art et Artistes », 2019.

En couverture, La tortue et les deux canards, d’après Lafontaine (1884) de Jules Foloppe (alias Gieffe)