Alors que nous sommes, chaque jour, constamment assailli·e·s par les images et les écrans, Léa Belooussovitch redonne une sensibilité certaine à l’image. Presque paradoxalement, c’est par un travail proche de l’effacement, par le traitement du « flou » que l’artiste promeut une nouvelle dimension réflexive de l’image photographique. Le temps de travail au crayon de couleurs vient s’inscrire dans une dynamique bien éloignée des clics de smartphones et captures multiples. C’est un temps d’arrêt. La nouvelle attention portée au sujet se traduit par le geste lent. D’une réalité à l’image, Léa Belooussovitch propose un nouveau chemin de l’image à une réalité autre, plus subtile, plus sensible, plus curieuse et, souvent, moins crédule.

Céliane Svoboda : Depuis quelques années, vous développez un travail que l’on pourrait qualifier de « peinture » en réutilisant des photographies issues du journalisme ou du documentaire. Selon la distance avec laquelle on considère vos pièces, on peut se poser la question du traitement numérique ou manuel. Finalement, c’est la proximité avec vos tableaux qui permet de découvrir votre univers, ce « flou » repensé aux crayons de couleurs sur des supports duveteux. Comment s’articule dans votre travail le passage de l’image – en tant qu’information numérisée – au dessin ?

Léa Belooussovitch : La distance de vision des œuvres est en effet un paramètre important dans l’approche que l’on peut en avoir. Je pars d’images numériques qui véhiculent des informations sur un lointain, un ailleurs géographique, et dont l’existence nous apparaît en petit format, par pixels. Ce sont des formats numériques « mobiles » dans le sens où ces images circulent d’une plateforme à une autre, d’un média à l’autre, en changeant un peu leur résolution parfois, mais en restant dans un format restreint. Une fois que j’ai sélectionné mon image, j’effectue une action de recadrage, pour en sélectionner une partie, un corps, une interaction spécifique, c’est un nouveau cadre, dans le cadre déjà existant et créé par le photographe. À partir de cette nouvelle image, que j’imprime ou bien que j’ai sur un Ipad, je me mets à dessiner directement sur le feutre, à main levée. Ce sont mon cerveau, mon œil et ma technique qui créent le flou. Je conserve et simplifie les formes, les premiers plans et les arrières plans, je respecte au mieux les teintes de la photo. C’est assez intéressant lorsque je constate après coup qu’il y a des écarts qui se créent entre les couleurs des pixels, qui sont de la lumière, et les couleurs des crayons, qui sont du pigment, comme si cela « matérialisait » ces pixels, en essayant d’être le plus fidèle possible à ce qui est dans l’image. L’objectif est toujours de rester le plus proche possible des teintes d’origine : c’est grâce à elles que le cerveau tente de reconstituer une image qu’il peut reconnaître. Ma technique induit aussi elle-même du flou : au passage du crayon sur le feutre, le trait n’est jamais net comme il pourrait l’être sur du papier, les pigments se mélangent fortement aux fibres textiles et cela complète le travail mental de création du flou.

Léa Belooussovitch, vue de l’exposition Feelings on Felt, Musée d’Art Contemporain de Saint-Etienne, 2021. Photo © Aurélien Mole

CS : Vous travaillez à partir d’images sensibles, souvent issues d’évènements tragiques. Vous analysez alors la véracité de l’image et de la fabrication de l’information. La société de l’information nous apprend à croire (un peu bêtement) à l’image comme « vérité », pourtant il s’agit toujours d’un travail de cadrage et d’un certain parti-pris. En passant par le dessin, vous réaffirmez la nécessité de remettre en cause notre rapport à l’image autant qu’à l’information. En reconstituant des images, vous adoptez une mise en œuvre sur un rythme lent. Au clic de l’appareil photo se substituent les crayons de couleurs et un long travail de dessin. Comment concevez-vous ces différents rapports aux temps qui se juxtaposent dans votre travail ?

LB : Les sujets de la vérité et de la croyance font partie intégrante en effet de la réflexion mise en jeu dans les dessins : avec le flou qui nous apparaît, nous ne pouvons plus distinguer exactement ce que nous voyons ou croyons voir, et c’est finalement la même question que nous devrions nous poser face à une image de presse, mais sans la violence frontale. Une image de presse est pensée, composée, le cadrage est défini. C’est un instant précis au sein d’une action, c’est un hors-champ absent. Elle a déjà une personnalité, avant même d’être choisie parmi d’autres pour un contenu éditorial. C’est en ce sens que l’artiste chilien Alfredo Jaar les a bien définies comme non « innocentes ». Pour une photographie diffusée, il y en a eu en réalité des milliers d’autres qui sont restées absentes. Les couleurs quant à elles sont évidemment retouchées, afin de produire davantage d’effet sensationnel.

L’information est véhiculée par cette image, et communique énormément de choses dont nous ne pouvons d’ailleurs pas forcément avoir conscience : nous n’apprenons pas dans notre éducation à « lire » une image. Le temps de la prise de vue de cette image est très court, instantané, instinctif parfois. En allant vers le dessin, et surtout le changement de format, le traitement devient lent, appliqué et presque méditatif. Ce serait comme une entreprise de réparation, de soin, ou comme on pourrait faire un arrêt sur cette image, une pause. Ensuite, il y a le temps de regard de l’œuvre, qui est encore différent : plus on la regarde, plus nous y voyons des choses et doutons de ce que nous croyons pouvoir y voir. C’est là que l’imagination et la mémoire agissent.

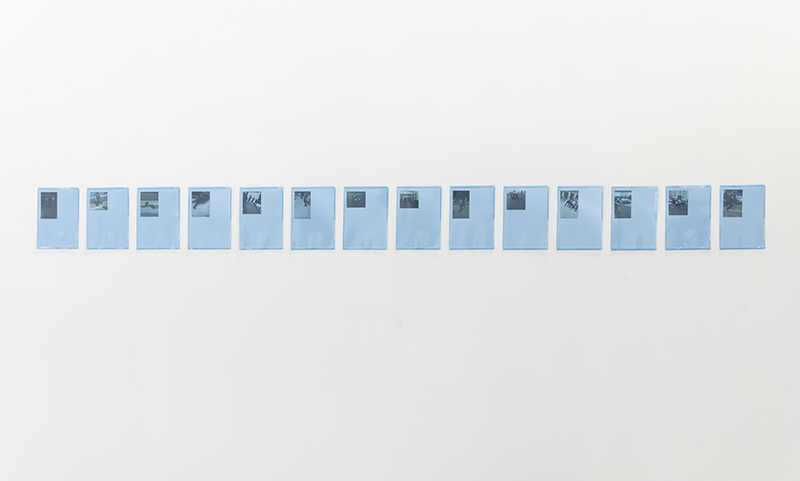

Léa Belooussovitch, vue de l’exposition Perp Walk, Le Botanique, Bruxelles, 2019. Photo © Gilles Ribero

CS : L’image floue ou l’image floutée est au cœur des débats actuels. En France, par exemple, la loi dite de « sécurité globale » souhaite flouter les photographies des forces de l’ordre. Si aujourd’hui, le travail journalistique est mis en danger par des pressions judiciaires et des lois toujours plus restrictives, que vous permet de votre côté la recherche artistique pour évoquer une problématique contemporaine où l’étouffement devient la règle ?

LB : Le processus du flou implique en effet que les visages et les corps des individus ne soient plus reconnaissables, ou du moins identifiables, dans un but à la fois de protection de leur image, mais aussi d’anonymisation de leur faciès. Ces visages sont utilisés comme figures auxquelles se rattacher, comme des icônes, qui incarnent la représentation de l’événement, du drame. Ne plus pouvoir les identifier implique donc ce que l’on pourrait définir par un regard éthique, qui respecte la sphère intime, la blessure, le deuil, les pleurs. C’est aussi mettre de côté l’aspect totalement contraint de la réalisation de ces photographies, prises « de force » et donc intrusives.

La relation établie avec l’œuvre, par le processus du flou, induit ainsi des réflexions sur ce qui est donné à voir, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui fait sujet, ce qui constitue un document d’Histoire, ce qui est trouble et impalpable, ce sur quoi on peut agir (ou non), la perception de la violence, des chairs, des corps, de l’émotionnel, la véracité des couleurs, des intensités, les styles de composition, la manière dont les corps sont disposés et capturés ; c’est en fait le même type de questions que nous devrions nous poser face à l’image d’information à l’ère du numérique.

La recherche artistique permet de la liberté, de l’interprétation, de l’esprit critique, par un traitement plastique. Je pense qu’une œuvre fait réfléchir, laisse imaginer, être sensible, fait écho à des sentiments universels et cela offre une très grande latitude d’action. Aujourd’hui, la prise de vue en amateur, le direct, le live sur les réseaux sociaux, la vidéo éphémère sont des outils incroyables pour devancer l’information “officielle” et nous ramènent à ces questions de vérité et de justice : tout le monde peut-il être juge ? Toute image est-elle accusatrice et vraie dès qu’elle est diffusée ? Je pense à l’œuvre “The blue wall of silence : anonymous witnesses” que j’ai réalisée en 2019, qui présente une série d’images issues de vidéos amateur de témoins de violences policières. Les personnes violentées sont effacées des images, ce qui met la lumière sur le ridicule de la violence mise en œuvre. C’est une image-basculement où le coupable devient victime fantôme, et l’autorité devient coupable.

Léa Belooussovitch, vue de l’exposition Feelings on Felt, Musée d’Art Contemporain de Saint-Etienne, 2021. Photo © Aurélien Mole

CS : Le traitement des images que vous faites permet de porter une nouvelle attention. En allant au-delà de l’image choc, vous amenez une nouvelle sensibilité qui n’est jamais là pour ignorer la violence des faits. Finalement, c’est presque une humanité retrouvée qui apparaît dans vos travaux et particulièrement dans Feelings on Felt. On a pu parler de vos travaux comme un « flou curatif », qu’entendez-vous sous cette notion qui évoque une certaine idée du « care » ?

LB : En effet l’aspect « esthétique » de mes œuvres pourrait être considéré comme un leurre, qui permettrait d’attirer l’attention sur un sujet, de se pencher sur un événement, ou au moins de poser son regard sur une proposition artistique assez longtemps pour qu’elle provoque une émotion. Le flou, par définition, ne permet pas de distinguer les formes, les plans, les détails de corps, mais permet en revanche d’avoir une distance nécessaire, un recul. La notion de flou curatif peut être interprétée doublement : d’une part, ce flou répare, guérit les victimes présentes dans les images, en leur redonnant un anonymat et en les protégeant d’un regard brutal et d’une photographie prise sous la contrainte. D’autre part, le flou curatif est aussi valable pour notre œil, qui s’épargne la violence brutale de l’image originelle, mais peut tout de même s’accoutumer à ce qu’il pourrait y voir.

CS : Votre œuvre Executed Offenders qui présente les dernières paroles de condamné·e·s à mort fait presque office de rencontre manquée. Il y a comme un malaise à se trouver devant ces grands cadres blancs et ces mots retranscrits à la main. Une fois de plus, vous redonnez une certaine humanité ainsi qu’une certaine visibilité à des condamné·e·s. Si l’esthétique des pièces de la série témoigne d’une certaine douceur, le concept nous met face à une réalité des plus abruptes. La recherche artistique se pose alors comme une véritable prise de position politique. Comment conjuguez-vous ces différents aspects et l’utilisation à visée artistique de la mise sous silence des violences contemporaines ?

LB : Je ne dirais pas forcément que je me place dans une position politique, mais plutôt dans le rôle de « faire constater », comme une dénonciatrice, une lanceuse d’alerte. La violence a existé chez les hommes depuis des siècles, elle a pu prendre différentes formes et des aspects même extrêmes, aujourd’hui encore et pour toujours je crois. Dans l’époque où nous vivons, les violences ont la particularité, dans de nombreux cas de figure, d’être photographiées ou filmées, ce qui fait forcément bouger le rapport que l’on entretient avec leur puissance. En tant qu’artiste, j’estime que je propose de nouvelles images, parmi toutes celles qui existent, de nouvelles formes, un autre regard sur certains aspects de nos sociétés, et dans ce sens, je ne peux pas envisager de créer des œuvres sans prendre en compte le réel, ce qui arrive, je réagis forcément à mon époque, comme la plupart des artistes.

Léa Belooussovitch, Executed offenders, vue d’exposition Photo © Vincent Everarts

Dans le cas de la série Executed Offenders, il s’agit d’une « famille » d’œuvres qui sont réalisées à partir de bases de données ou d’informations qui n’ont pas de forme, à part du texte non mis en page, ou des listes d’informations. Il s’agit de donner une forme où transparaît un geste humain, celui de l’artiste, des décalages dans l’alignement des caractères, qui indiquent une émotion, face à la froideur clinique du choix de mise en page, à la blancheur du papier et bien sûr au contenu. Les dernières volontés de condamnés à mort au Texas sont dessinées à la main sous une forme typographique plutôt simple et froide, lettre par lettre au stylo bille, sur de grandes feuilles de papier blanc. Le texte génère une image mentale très forte, image pourtant inexistante, impossible à voir, construite par le cerveau. Ici, l’image n’a pas « besoin » d’être présente, elle existe sous la forme d’une construction de l’esprit, puisqu’elle est du domaine de l’imaginaire, et c’est finalement comme dans les œuvres sur feutre ainsi que d’autres œuvres que j’ai réalisées, où l’imaginaire joue un rôle très important. Ne pas voir, c’est mieux voir, ou bien voir différemment, et dans certains cas, nous n’avons pas obligatoirement besoin de voir pour croire, ou pour être sensibles, ému·e·s. Dans certains cas, l’image n’aurait d’ailleurs peut-être pas dû exister, elle a devancé le sensible, lui a imposé sa présence.

CS : Finalement, l’ensemble de vos travaux semblent s’articuler autour d’un besoin de rendre justice. Rendre justice aux condamné·e·s, aux violenté·e·s, et ré-affirmer l’humanité de chacun·e. Ainsi, il s’agirait plutôt de prendre conscience de l’abject présent plutôt que de faire preuve de résilience. Derrière la douceur esthétique de vos travaux, n’est-ce-pas finalement une violence innommable qui se cache ?

LB : Oui il y a cette idée très forte de rendre justice par la transformation des informations véhiculées par les images, en œuvres d’art. Les formes et les techniques que je choisis d’employer sont toujours le résultat d’une réflexion qui servira au mieux le sens que je veux donner à ces œuvres. Cette idée de rendre justice est souvent complétée par l’idée de dénoncer ou faire constater, parfois de manière très frontale (œuvre “Les Méthodes” par exemple). Les sources que j’utilise sont violentes mais sont la réalité, elles décrivent certains aspects de nos sociétés, dans ses recoins les plus sombres et il est important que l’artiste joue un rôle dans leur mise en lumière par d’autres biais que ce par lesquels elles nous arrivent.

En couverture : Léa Belooussovitch, vue de l’exposition Purple Blanket, Image/Imatge centre d’art contemporain, Orthez, 2019. Photo © Gaëlle Deleflie © ADAGP, Paris 2021