Artiste colombienne, basée à Bruxelles depuis près de 18 ans, Laura Colmenares Guerra développe un travail artistique incisif. Entre arts numériques, sculptures et installations, l’artiste ne nie jamais l’ampleur du désastre contemporain. Du constat des saccages à l’éveil nécessaire pour la prise de responsabilité, toute son œuvre nous rappelle l’urgence de prendre conscience de l’impact, sur des territoires parfois considérés comme lointains, de nos modes de vies et de consommation. Si les liens se créent d’un continent à l’autre, ils permettent de renouer avec la pensée des systèmes complexes et ainsi, de rendre perceptible l’importance des écosystèmes et des interdépendances.

Céliane Svoboda : vous êtes artiste plasticienne, adepte des arts numériques, votre travail s’articule autour de différents médiums, de la photographie à l’impression 3D en passant par la vidéo (entre autres). Pourtant le numérique semble plutôt être un outil que vous utilisez pour un travail d’installation ou de sculpture. Quelle importance accordez-vous à la mise en place d’interactions avec le public ?

Laura Colmenares Guerra : Dans chacune de mes installations, je cherche à rendre le public actif. Les spectateurs deviennent des participants et jouent un rôle fondamental dans l’activation des pièces. La majeure partie de mon travail est conçue avec des dispositifs qui interagissent avec le public.

Lorsque j’introduis l’élément interactif, je cherche à concevoir des interfaces qui permettent au spectateur de se trouver relié directement au thème principal de l’œuvre. Par exemple, dans Lungs [the Breather], des masques respiratoires augmentés (avec capteurs et microphones) permettent d’interagir par la respiration avec des méduses virtuelles. Pour Lagunas, les vannes d’eau, conçues spécialement pour l’installation, agissent comme une interface. Elles me permettent de replacer le spectateur dans sa position de consommateur d’eau. À travers l’interface physique et un scénario d’animation 3D interactif, l’installation propose une fiction sur la rareté de l’eau. L’immersion dans un avenir proche nous rappelle alors que le manque d’eau est dû à une mauvaise utilisation humaine. Lagunas fait écho à l’eau, de plus en plus polluée, qui existe dans le sous-sol de la terre (notamment à cause de l’exploitation du pétrole et du gaz, par des méthodes non conventionnelles telles que la fracturation hydraulique).

La tension qui se crée entre l’expérience individuelle et l’environnement commun, partagé, de l’installation est quelque chose qui me fascine. La plupart du temps, une tension émerge lorsqu’un spectateur fait face à une pièce interactive. Cette tension peut être due à de multiples raisons : incompréhension du système interactif, peur de toucher l’œuvre (dans les dispositifs traditionnels, il est interdit de toucher les pièces), inconfort corporel, etc. L’interactivité peut générer de l’anxiété puisqu’il est alors demandé aux spectateurs de jouer un rôle actif, de se livrer, en quelque sorte. Ce sont alors les intériorités de chacun qui initient l’expérience en entrant en interaction avec des forces extérieures. Ce sont ces réflexions autour de l’interaction comme horizon qui sous-tendent la plupart de mes pièces.

Laura Colmenares Guerra, Lagunas, (date, technique) Courtesy de l’artiste

CS : Par-delà l’exploration technique et artistique que vous menez, vos travaux semblent s’articuler autour d’une recherche scientifique très méticuleuse. Vous empruntez aux sciences des éléments sémantiques autant que des méthodes de recherches. Il semblerait presque que la démarche artistique devienne un prétexte pour mêler différentes disciplines et problématiques sans avoir à répondre à une certaine normativité de la recherche scientifique. Comment réussissez-vous à affirmer la place de votre travail artistique en tant que recherche « scientifique » ?

LCG : En effet, je passe les trois quarts de mon temps à faire des recherches et à écrire. A chaque projet que je démarre, je prends le temps d’approfondir le sujet. Dans cette mesure, je collabore avec des personnes de différentes disciplines. Cela me permet d’obtenir une vision large des sujets qui m’intéressent puis, dans le même temps, d’introduire des spécificités techniques qui appartiennent à d’autres domaines ou disciplines.

Réaliser des projets collaboratifs nécessite forcément un certain temps et un certain financement, ce qui veut dire que je n’ai pas une très grosse production. Cependant, cela ne m’inquiète pas. Au contraire, je crois que, dans un monde où l’information se diffuse à une vitesse accélérée et où maximiser la production dans tous les domaines est une exigence, je préfère procéder autrement et créer de la profondeur sans mesurer la cadence.

Quant à affirmer la place de mon travail artistique en tant que recherche « scientifique », je ne m’inquiète pas non plus. Je crois que l’art est un espace de spéculation. Mais en réalité, la science, en tout cas la recherche scientifique, en est un également.

CS : Il y a dans vos travaux une véritable réflexion sur nos rapports aux territoires autant que sur la notion de paysage. Vous parlez de notions « fabriquées » et d’une posture humaine qui se pose comme détachée de son écosystème. Colombienne, basée à Bruxelles, les échanges que vous effectuez entre les différents continents vous permettent de faire lien entre les actions et les modes de vies des Européens et les conséquences invisibilisées sur des territoires considérés comme lointains. Vous osez remettre en question nos rapports à la technologie ou à l’électricité qui sont souvent promues comme les uniques façons de faire Comment articulez-vous votre travail au cœur des arts numériques avec ces différents questionnements ?

LCG : Il y a une fragmentation, une dichotomie systématique faite entre l’être humain et « l’autre ». La vision de la nature et de l’environnement, y compris celle des animaux, procède du point de vue de l’utilité. Quelle est l’utilité de cet environnement pour moi ? A quoi me sert cette forêt ? Comment exploiter et extraire ce qui est au-dessous ou au-dessus de la terre ? Cette relation utilitaire que nous entretenons avec le monde est finalement celle qui nous conduit à notre propre destruction autant qu’à la situation climatique chaotique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

Il faut décoloniser, tout décoloniser. Notre rapport aux cultures non occidentales, le rapport à la terre, le rapport aux animaux, le rapport au corps…

Laura Colmenares Guerra, Landscape 1, (date, technique) Courtesy de l’artiste

Je crois que les Européens doivent analyser en profondeur la façon dont leurs empires se sont construits ainsi que la manière dont leurs richesses ont été créées. Sans vouloir paraître moralisatrice, nous savons tous que la richesse et la grandeur de l’Europe résident dans le fait de la colonisation à la fois de l’Amérique Latine et de l’Afrique. Désormais, le nouveau « Green Deal » est fondé sur des systèmes électriques alimentés par batterie, pour ne mentionner qu’un exemple (on pourrait aussi parler du biodiesel qui repose sur la production d’huile de palme, etc.). Une seule question, mais fondamentale : d’où vient le Lithium nécessaire à la production de ces batteries ?

Pourquoi le « verdissement » des plus grandes puissances doit-il continuer à se faire sur la base de matériaux extraits dans d’autres parties du monde ? Pour obtenir ces matières premières, il faut dévaster des territoires. La dévastation des territoires n’arrive jamais seule. Cela implique de déplacer des personnes, de détourner des rivières, de polluer et, bien sûr, tout cela implique des gouvernements corrompus. Dans ces pays du tiers-monde, certains se remplissent les poches au détriment du plus grand nombre. Cela génère des instabilités politiques et des guerres civiles où cyniquement ces mêmes acteurs étrangers, venus tout dévaster, répondent présent pour vendre leurs armes. La boucle est bouclée.

Mon travail cherche à comprendre ces processus, ces dynamiques néfastes et la façon dont nous y sommes arrivés.

CV : Votre pièce Land/Scape N°4 affiche une esthétique qui lie ce qu’on pourrait considérer comme des paradoxes, ainsi la roche se lie à la lumière dans une poétique qui repousse les limites de nos conceptions habituelles du paysage. Que voulez-vous dire quand vous dites que « la notion de nature qui découle de la relation entre l’esthétique et la géographie implique un récit construit à la fois visuellement et linguistiquement » ?

LCG : La nature a une longue histoire dans la pensée universelle. Selon Raymond Williams, c’est peut-être l’une des notions les plus complexes et les plus anciennes en Occident. L’expression latine rerum natura : « la nature des choses », a été réduite à natura : la nature des choses en tant que nature. Williams fait remarquer que les significations de ce mot se sont développées sous trois axes significatifs : le naturel comme qualité essentielle ; la force inhérente qui gouverne le monde et les êtres humains ; et enfin le monde matériel. Néanmoins, la notion de nature pourrait être réduite à deux connotations primaires : soit elle désigne le système total des choses et leurs propriétés, soit l’état des choses, tels qu’elles étaient s’il n’y avait pas d’intervention humaine.

Le concept de nature en Occident est envisagé à partir d’un champ matériel et objectif, qui existe par lui-même en dehors de l’humain, indépendamment de toute connaissance, société ou culture. L’Occident sépare le social (culturel) et le naturel en tant qu’entités différentes, séparées et opposées. Où le naturel est lié au suprême en tant qu’état extra-humain.

La notion de paysage provient du terme néerlandais landschap. L’étymologie du mot paysage remonte au XVIe siècle ; il a été donné au nom de peintures de la campagne – « peinture représentant une vue étendue de paysages naturels ». Ce sens survient à un moment où l’observation à distance d’une position fixe et dominante est la forme symbolique par laquelle la réalité (perspective) est mesurée. Cette position permet au sujet moderne de se positionner en tant que sujet contemplatif et de se tenir, ainsi, séparé de l’objet – à distance. Cette double conception de la distance et de l’objectivation fait du paysage un objet en soi.

La conception de l’espace comme système de coordonnées, d’une infinité de points, est le symbole concret de la découverte de l’infini. L’espace défini sous trois axes (X/Y/Z), laisse place à la conception des trois dimensions physiques. De cette façon, l’objectivation du monde devient possible, puisque l’espace systématique est un monde mesurable au sein d’une structure homogène et appréhendable Ainsi le cosmos devient manufacturé et fabricable. Ici l’infini est une nouvelle dimension qui peut être appréhendée par l’œil.

Laura Colmenares Guerra, Landscape 4, (date, technique) Courtesy de l’artiste

Les géographes ont emprunté le mot « paysage » aux artistes, décrivant un paysage naturel comme un ensemble de reliefs (montagnes, vallées, collines, plaines, etc.) ; le sol, les minéraux, la végétation, les sources d’eau, les fondations, sont, entre autres, des caractéristiques des paysages naturels.

La notion de nature qui naît de la relation entre esthétique et géographie génère des terrains archétypaux : la montagne, l’île, le parc naturel, la réserve forestière, etc., qui définissent, à partir d’aspects picturaux, une vision spatiale de la nature. Comme méthode de description, deux types de paramètres sont supposés : le visible, (le physique et le biologique) et l’invisible (les processus qui les affectent et les produisent), la conception selon laquelle un écosystème est caractérisé par un cycle fermé de la matière, entraînée par un cycle ouvert d’énergie.

Le paysage ne se réduit pas à sa réalité physique ; il est en fait extra-naturel ; il traduit la relation particulière entre la société et son environnement. Les deux logiques, la représentation et la catégorisation du monde, correspondent à une éthique utilitaire. Ils encodent, catégorisent un ordre visuel et génèrent une hiérarchie.

CS : Land/Scape N°3, Or noir, est une des pièces qui usent de méthodes similaires à celles de certains géologues, paléontologues et autres scientifiques. Alors même que le quadrillage fait son apparition pour faire advenir la recherche de la « strate », votre travail établit un lien en dehors de celui-ci. Par-delà les cases, vous présentez aussi les liens qui se font aux croisements des différentes échelles, qu’elles soient macroscopiques ou microscopiques. Quelle est pour vous l’importance de mettre en œuvre une recherche qui s’articule entre ces différentes grandeurs et dimensions ?

LCG : Pour cette pièce, j’ai travaillé avec la notion d’échelle de temps géologique (GTS), un système de datation chronologique qui relie les strates géologiques (stratigraphie) au temps. Il est utilisé par les géologues, les paléontologues et d’autres scientifiques de la Terre pour décrire le moment et les relations des événements qui se sont produits au cours de l’histoire de la Terre. En géologie et dans les domaines connexes, une strate est une couche de roche ou de sol sédimentaire, ou de roche ignée qui s’est formée à la surface de la Terre. La «strate» est l’unité fondamentale d’une colonne stratigraphique et constitue la base de l’étude de la stratigraphie.

Les géologues pétroliers examinent les aspects structurels et sédimentaires de la ou des strates pour identifier d’éventuels pièges à pétrole. Le pétrole est un liquide naturel de couleur jaune à noir que l’on trouve dans les formations géologiques sous la surface de la Terre. Le pétrole est principalement récupéré par forage pétrolier. Le forage est réalisé après des études de géologie structurelles. Il est raffiné et séparé, en un grand nombre de produits de consommation, de l’essence et du kérosène à l’asphalte et aux réactifs chimiques utilisés pour fabriquer des plastiques et des produits pharmaceutiques.

L’inquiétude concernant l’épuisement des réserves limitées de pétrole de la Terre, et l’effet que cela aurait sur une société qui en dépend, est un concept connu sous le nom de pic pétrolier. L’article «Acknowledging the Anthropocene» de l’architecte paysagiste Martin Prominski, nous donne un aperçu de la façon dont l’utilisation du terme anthropocène pour désigner l’ère géologique actuelle ne peut être niée. C’est un fait que les activités humaines ont un impact sur l’ensemble de la planète. L’utilisation de combustibles fossiles a un impact négatif sur la biosphère terrestre, endommageant les écosystèmes par le biais d’événements tels que les marées noires et libérant une gamme de polluants dans l’atmosphère, notamment l’ozone troposphérique et le dioxyde de soufre. La combustion d’hydrocarbures joue un rôle majeur dans l’épisode actuel du réchauffement climatique. Reconnaître le caractère inéluctable de l’impact de l’activité humaine sur la planète est inconciliable avec le concept occidental de « nature », en tant qu’identité qui existe en dehors de toute influence humaine. La nature, en tant qu’idée dominante de la culture occidentale, devient une abstraction simpliste qui dans d’autres cultures n’existe pas et n’a jamais existé, et est souvent plus révélatrice de cette société que les environnements non humains ou naturels qu’elle décrit.

Laura Colmenares Guerra, Lungs (the breather), (date, technique) Courtesy de l’artiste

CS : Vous travaillez actuellement sur un grand projet de recherche concernant la forêt Amazonienne. Alors même que ces territoires sont aujourd’hui en danger, les catastrophes climatiques sont malgré tout prisonnières d’un système de réseaux d’information qui ne permet pas de voir l’avancée du désastre au quotidien. Face à l’accélération constante de la crise climatique, vos travaux remettent en cause les différentes temporalités. En dehors des fuseaux horaires, nous semblons finalement tous appartenir à des temporalités distinctes qui parfois se rencontrent et parfois s’ignorent. En articulant votre recherche sur une base de données issue de Twitter, un réseau social utilisé dans le monde entier, comment travaillez-vous à remettre à jour la préoccupation, qui devrait être la nôtre, de sauvegarder ces territoires qui, plutôt que les poumons de la planète, sont certainement les poumons de l’espèce humaine ?

LCG : En août 2018, la nouvelle s’est rapidement propagée sur les plateformes de réseaux sociaux. L’Amazonie brûle. Les hashtags tels que #wildfires #AmazonFires #SaveTheAmazons ont fait la tendance pendant près de sept jours. Les tendances #AmazonFires ont été rapidement couvertes par d’autres tendances. Personnellement, je savais depuis longtemps que le territoire amazonien était en grand danger en raison de la logique extractiviste qui régit notre monde capitaliste. En commençant mes recherches, j’ai été confrontée à un fait majeur : nous sommes face à une catastrophe sans précédent. Environ un million d’hectares de forêts à haute biodiversité ont été brûlés depuis le début de la tendance #AmazonFires. Les experts estiment qu’il faudrait 200 ans pour que ces forêts se régénèrent.

L’Amazonie est la forêt tropicale la plus vaste et la plus diversifiée du monde ; le territoire occupe 7,8 millions de km2 et abrite 33 millions de personnes et des milliers d’espèces. L’une de ses nombreuses fonctions est d’aider la région – et la planète entière – à équilibrer le climat, à répartir les pluies et à capter d’énormes quantités de dioxyde de carbone (CO2), un rôle crucial pour atténuer les effets du changement climatique. Cependant, les taux de déforestation dans les neuf pays amazoniens continuent d’augmenter.

Les politiques publiques définies par les neuf pays qui constituent le bassin amazonien diffèrent les unes des autres, excluant la gestion du territoire comme un écosystème entier et limitant les mécanismes de coopération. De plus, il existe une vision persistante de l’Amazonie comme un territoire éloigné capable de fournir des ressources naturelles infinies avec un fossé démographique ouvert aux nouvelles formes d’agriculture et de colonisation. Ce point de vue est devenu plus complexe au cours des 50 dernières années avec les nouvelles façons dont la région a été intégrée dans les économies nationales et internationales. L’Amazonie est considérée au niveau national comme un territoire capable d’assurer la souveraineté énergétique et comme une source de revenus basée sur la production et la commercialisation de matières premières. Au niveau mondial, la région est un fournisseur d’importantes quantités de matières premières, tout en étant considérée en parallèle comme la source la plus importante d’eau douce et de biodiversité, puis comme un régulateur du climat de la planète et comme un puits de carbone pour de grandes quantités de gaz à effet de serre.

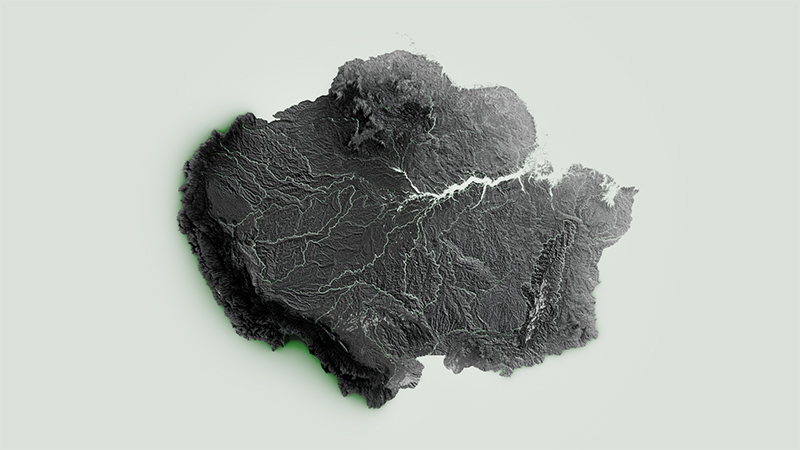

Laura Colmenares Guerra, Rios, Cuenca Amazonica, (date, technique).

Courtesy de l’artiste

Le travail que je fais à partir du territoire des Amazonien·nes a commencé à partir de ce premier concept : « La langue est la maison de l’être » comme peut le définir Martin Heidegger, dans son ouvrage Lettre sur l’humanisme. Le concept qu’il développe se retrouvera, d’ailleurs, par la suite dans la métapsychologie post-freudienne de Jacques Lacan.

Si, à travers le langage, nous façonnons la réalité et qu’il est impossible – pour l’être – de sortir du langage (en référence à Lacan), la question est : quel genre d’être et de réalité est encadré par la sémiotique du hashtag ? Considérant cette question, alors, comment les sociétés occidentales contemporaines se rapportent-elles à la nature, au paysage et à l’environnement ?

Les hashtags sont une forme de marquage social qui permet aux utilisateurs d’intégrer des métadonnées dans les publications sur les réseaux sociaux. Les hashtags sont définis comme «un mot ou une phrase précédé d’un dièse (#) et utilisé pour identifier les messages sur un sujet spécifique. » Les premiers hashtags peuvent être tracés à partir de 2007 comme moyen de catégoriser et de « taguer » les tweets. Il a lentement gagné en popularité, jusqu’en 2010, lorsque les hashtags sont rapidement devenus « indispensables ». Les hashtags changent notre façon de parler ; ils peuvent interpréter une gamme de significations complexes tout en fragmentant le discours et en redéfinissant les syntaxes.

Alors, comment ce cadre sémantique postmoderniste / #post-truth change-t-il notre relation au monde ? Comment les hashtags redéfinissent notre rapport au langage ?

Ce sont les premières considérations qui ont donné naissance à Ríos et à Rivers // Amazonia geo-linguistics.

En couverture : Laura Colmenares Guerra, Lagunas, Parque Chingaza. Courtesy de l’artiste