Entre l’influence des procédés d’écriture homophonique de Raymond Roussel, la découverte des musiques contemporaines dans les années 1950 et son désir permanent d’expérimentation, Jean Dupuy a produit une œuvre sonore riche et foisonnante. Et pourtant, il n’a jamais appris à jouer d’un quelconque instrument ni maîtrisé les techniques électroniques des musiciens de son temps.

« C’est un regret de ma mère qui, à 92 ans, me dit : ‘‘ Dans le fond, tu aurais pu être musicien.’’ Je lui réponds : ‘‘Je suis déjà peintre ! Pourquoi veux-tu que je sois musicien ?’’1»

Jean Dupuy est né dans la musique, néanmoins de manière contrariée. Son grand-père paternel écoutait en permanence de la musique italienne classique. « Il me faisait écouter ça tous les jours ! C’est pour ça que je déteste le bel canto ! Caruso, c’était son héros ! Je n’aime pas l’opéra italien. J’aimais bien Mozart, même Wagner, mais pas l’opéra italien. »

Pour lui, la révélation de la musique s’est véritablement opérée à travers la description des sons d’une forêt australienne faite dans Les Enfants du capitaine Grant de Jules Verne : « […] une de ces symphonies naturelles que n’eût pas désavouée un compositeur de l’avenir ». Cette phrase – quasi prémonitoire – de l’écrivain a marqué Jean Dupuy dans sa jeunesse : une image qui peut produire du son, un son naturel, concret et sans instrument.

Jean Dupuy et Bernard Heidsieck, N° 79, 1966, encre et acrylique sur papier, 67 x 103 cm. Photo : Eddy Herier.

Plus tard, à la fin des années 1940, Jean Dupuy se lie d’amitié avec le poète sonore Bernard Heidsieck qui lui fait découvrir dès 1954 les concerts du Domaine musical fondé par Pierre Boulez : Karlheinz Stockhausen, Henri Pousseur, Mauricio Kagel, André Boucourechliev, Luciano Berio, Anton Webern, Olivier Messiaen ou encore Luigi Nono… de nombreux compositeurs y proposent toutes sortes d’expérimentations. « On ne ratait pas un concert. On faisait la queue. » Avec Bernard Heidsieck, il fréquente également les lettristes et leurs inventions phonétiques : Gil J. Wolman, et ses mégapneumes, ou encore François Dufrêne, et ses crirythmes, écrivains sans mots qui utilisent le souffle et la voix pour produire leur poésie.

En 1958, Bernard Heidsieck, toujours lui, écrit un de ses premiers « poèmes-partitions » (poèmes destinés à créer du son) sur les peintures de son ami. Ça « claque », ça « griffe », ça « rage », ça « lutte ». Le poète parle même d’« orgues de nuit ». Huit ans plus tard, ils cosigneront même plusieurs peintures où coulures et jets d’acrylique se mêlent aux mots à la façon d’une partition graphique.

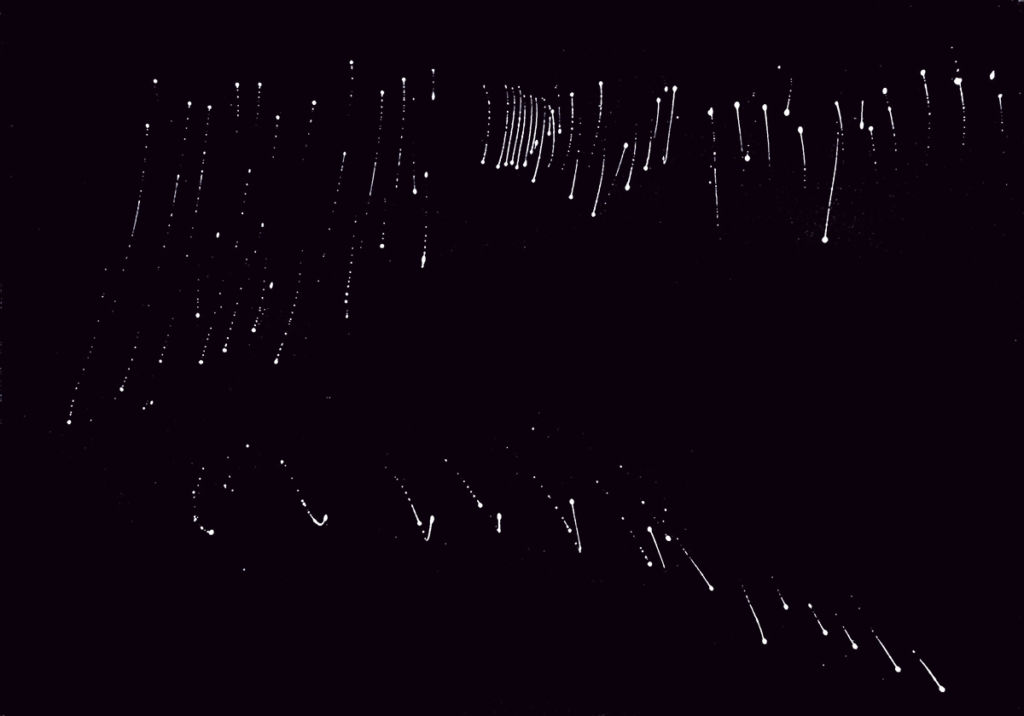

Si la peinture de Jean Dupuy n’est pas directement inspirée de la musique (comme c’est le cas pour Piet Mondrian et le jazz par exemple), il y a quand même un lien. Ce lien est peut-être celui de la vitesse d’exécution, propre à la gestualité souvent ultra-rapide du chef d’orchestre. Jean Dupuy peint en effet « en 4e vitesse », comme il aime le dire. Ce fut même le titre de l’exposition entièrement consacrée à sa peinture, en 2008, à la Villa Tamaris à la Seyne-sur-Mer. C’est lors d’un séjour à Majorque dans une maison entourée de pins maritimes qu’il se mit à peindre par giclées de traits et de gouttes directement sur la toile, à l’air libre et à l’aide de branches, de feuilles et d’herbes qu’il utilise comme un chef d’orchestre joue avec sa baguette. C’est aussi à Majorque, certainement en 1957, qu’il entend la déflagration d’un avion de chasse qui franchit le mur du son et provoque en lui un effet qu’il n’oubliera jamais. Il est difficile d’affirmer la relation de cause à effet directe entre ce bruit explosif, symbole de la vitesse, et sa nouvelle manière de peindre, mais il est certain qu’un même état d’esprit les réunit. « Ça éclate dans le ciel. Ça m’a fait sursauter et donné envie de peindre autrement. » La quatrième vitesse est certainement celle du son.

Un peu plus tard, dans les années 1960, grâce à des amis américains qui vivent à Paris, Jean Dupuy découvre John Cage dont il utilise des enregistrements pour un film réalisé par la télévision en 1966. Plus tard, en 2008, il réalisera une pièce entièrement dédiée au compositeur (CAGE) à partir d’une histoire imaginée et absurde dont il a le secret. « Cage c’est quatre notes musicales. C D E F G A B. C = Do, Ré, etc. Là, il faut regarder l’anagramme, sinon on ne comprend rien. Cage a fait une pièce majeure qui s’appelle 4’33’’ (le 4, c’est, sur un clavier américain, le signe de l’apostrophe qui symbolise les minutes, et les secondes c’est deux apostrophes, c’est-à-dire le 3). Dans l’anagramme, je dis que le silence de Cage, ça s’est passé de la façon suivante : ‘‘Le miracle de l’œuvre de John Cage qui dure 4’33’’ a tenu au fait que le pianiste David Tudor se soit endormi alors qu’il s’apprêtait à jouer et qu’il se soit réveillé 4’33’’ plus tard.’’ Voilà. J’ai fait faire un timbre, je fais un petit oiseau de John Cage, je le suspends et je le fais bouger, comme des petits oiseaux dans une cage et je dis : ‘‘Ensuite, j’achète une cage à oiseau. » Il y a un moteur qui fait bouger le timbre de Cage avec des rotations dans un sens et dans l’autre… Je me souviens d’un déjeuner avec Cage, qui avait mal aux yeux, et j’ai fait une blague avec ça.»

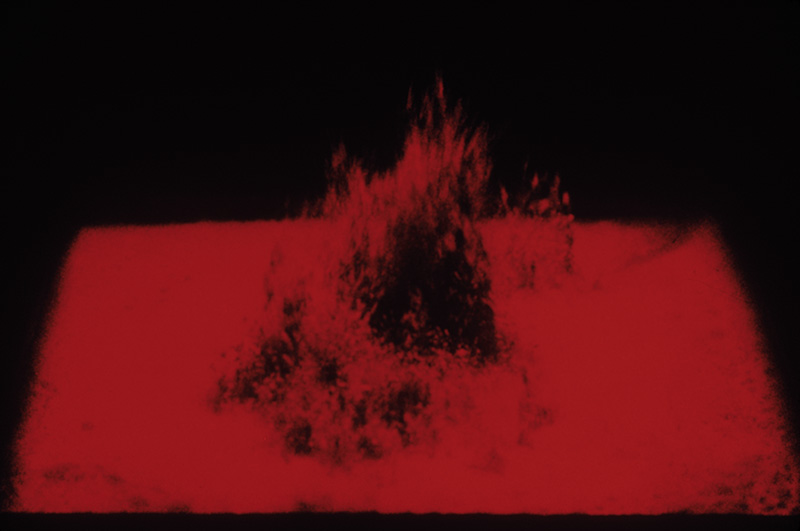

Jean Dupuy, Cone Pyramid (Heart beats dust), 1968, techniques mixtes, 180 x 60 x 60 cm. Photo : Terry Stevenson.

J’avais également un projet technologique

C’est à partir de son arrivée à New York en 1967 que le son devient pour Jean Dupuy un véritable matériau.

L’œuvre qui le rend célèbre, Cone Pyramid (1968), fonctionne à partir des battements du cœur. Ce sont en effet les vibrations d’un haut-parleur relié à un stéthoscope électronique placé sur le cœur d’une personne et disposé sous un carré de caoutchouc, qui font vibrer cette membrane sur laquelle est déposé un pigment organique rouge de très faible densité. Telle la fumée crachée par le cratère d’un volcan, ce pigment est propulsé vers le haut, formant un nuage tourbillonnant au sein d’un parallélépipède en bois et en verre (180 x 60 x 60 cm). La poussière qui flotte dans le rayon de lumière dessine, par un effet d’optique, une forme à la fois circulaire et pyramidale : « J’avais trouvé ma quadrature du cercle. » Au départ, cette œuvre – ou plutôt la machine qui la fait fonctionner – s’appelait Heart Beats Dust (Le cœur bat la poussière).

À la même époque, Jean Dupuy tente des expérimentations avec plusieurs sons. « J’avais appris que dans une chambre sourde, il n’y a aucun bruit, et que tu peux entendre le sang de tes veines couler. Je suis allé dans un hôpital à Saint-Louis, dans le Missouri, pour vérifier. Et c’est faux ! J’entendais plutôt un souffle, mais pas mon sang. J’avais également un projet technologique : je voulais savoir si le BOUM que j’avais entendu dans le ciel de Majorque, et qui m’était resté dans le cerveau, avait une forme dans l’espace, à la queue de l’avion. Un ingénieur a répondu par télégramme à Billy Klüver, le responsable du collectif Experiments in Art and Technology (E.A.T.). Mais ce dernier ne m’a jamais transmis la réponse ! Il l’a publiée je crois dans la revue Techne publiée par E.A.T. » Cela n’empêche pas Jean Dupuy de réaliser en 1968 sa première performance, The Visual Energy of Sound, à la Judson Church où, avec l’aide d’ingénieurs d’E.A.T., il tente de briser les vitraux de l’église avec le son d’une déflagration. « J’avais fait construire sur le bord de l’église un couloir, pour que les gens puissent se promener dès que le son devenait trop fort car les quatre haut-parleurs étaient dirigés vers la nef. En fait, peu de personnes sont parties. C’était un ratage total, mais Steve Paxton a sauvé la chose en dansant. Il y avait des instructions pour d’autres artistes et pour des ingénieurs. Je mettais en scène. Il y avait Alvin Lucier qui faisait je ne sais plus quoi et Charles Atlas qui enregistrait des bruits. Je me souviens aussi du bruit du métro de New York. Le son éclatait quand le métro arrivait dans une station. »

En 1969, et toujours avec l’aide des ingénieurs d’E.A.T., il tente de réaliser une drôle de machine intitulée L’ingénieur pomme. « Elle était censée, grâce à un système audio-électronique, amplifier le son du mot pomme », puis le répercuter dans une chambre d’écho pour le démultiplier afin d’atteindre une puissance ultrasonique. Le son était projeté ensuite dans une boîte transparente en Plexiglas de 50 x 50 x 50 cm via trois transducteurs magnétostrictifs destinés à créer des rayons. Ces trois rayons pouvaient se rencontrer en un certain point sur lequel devait être placée une pomme qui aurait fini par éclater et se transformer en compote. Comme le chat de Schrödinger, l’expérience ne sera pas réalisée mais le projet a fait l’objet en avril 1969 d’une autre publication dans la revue Techne (E.A.T.).

La même année, il produit au MoMA, Chorus For Six Hearts (Chœur pour six cœurs), un concert de pulsations cardiaques de six personnes via une machine contenant six Cone Pyramids identiques, qu’il dirige à partir de la commande de volume des amplificateurs. Installation et performance à la fois, Chorus est repris en 1969 au festival Sigma 5 à Bordeaux, au musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 1970, puis en 1971 à la galerie Toselli à Milan. Toujours à Sigma 5, Jean Dupuy produit, au théâtre de l’Alhambra, Neck Movement (Paris-Bordeaux #1), une installation qui réunit au départ mille six cents diapositives (aujourd’hui disparues) et 4h10 d’enregistrements sonores réalisés la même année dans le train Paris-Bordeaux, alors le plus rapide de France. Cette proposition, avec sa répétition incessante et si caractéristique du TATA RATA TATA ferroviaire, apparaît à l’époque très singulière car les arts sonores n’ont pas encore véritablement intégré les musées. Neck Movement (Mouvement du cou) est conçu comme un véritable dispositif d’écoute immersif ; son titre suggère d’ailleurs la rotation du corps que toute personne doit faire entre le son, les images et l’environnement pour l’appréhender. Plus tard, en 2011, pour une installation dans la mythique salle de la Western Front à Vancouver, la pièce sonore sera présentée sans la projection et réduite à quinze minutes. « C’était une aubaine pour moi que les diapos disparaissent, car cela devenait une chose plus intéressante, plus pure, plus radicale. Je dis ‘‘radical’’ aussi parce qu’à chaque fois que j’ai donné cette performance, une partie du public est partie. »

En 1972, Jean Dupuy rencontre Éliane Radigue lors d’un concert que cette dernière organise à la galerie Sonnabend, à New York. La rencontre est brève – ils se reverront en 2011 à la Villa Arson, à Nice, à l’occasion d’un concert de la compositrice – mais caractéristique d’une époque où la musique et le son commencent à irriguer durablement les arts visuels. Pour la petite histoire, c’est Philip Glass qui prêta ce jour-là à Éliane Radigue le matériel, il participera dans les années suivantes aux performances collectives organisées par Jean Dupuy.

Si en 1972, les installations Aero Air (un disque muet qui ne laisse entendre que la poussière attirée sur ses sillons reliés à des amplificateurs) et Ear (installation optique qui permet à chaque visiteur ou visiteuse d’observer l’intérieur de sa propre oreille), ne sont pas spectaculaires, elles témoignent toutefois de la façon très ludique et à la fois rousselienne (Raymond Roussel inventeur des fameuses « machines célibataires », objets à la fois littéraires et mécaniques, sans productivité réelle) avec laquelle Jean Dupuy conçoit son rapport à l’art technologique et plus globalement à tous les sens, à commencer par l’ouïe. EAR, c’est aussi le nom d’un restaurant où Jean Dupuy et son épouse Olga Adorno travaillent en 1978. « J’avais un copain, Richard Hayman, qui avait hérité d’un petit restaurant (avec un appartement au-dessus), du côté de l’Hudson River, à Spring Street, à l’ouest de Manhattan. C’était un bistrot new-yorkais traditionnel qu’ils ont décidé de transformer en restaurant. Au-dessus du restaurant, il y avait marqué BAR : ils ont transformé le B en E pour faire EAR. Comme j’avais fait Soup & Tart à la Kitchen, ils m’ont voulu comme chef ! Richard avait aussi un journal avec un autre musicien-compositeur : Ear Magazine. Nous étions également liés par le fait qu’ils ont souvent publié des textes qui faisaient référence à mes pièces sonores. Leur magazine était lu par tout SoHo et ses artistes. »

Philip Glass, performance lors de Soup & tart, The Kitchen, New York, 30 novembre 1974. Photo : Peter Grass.

C’était une cacophonie

En 1973, Jean Dupuy organise sa première exposition collective (avec trente-quatre artistes) chez lui, au 405 East 13th Street. Dans le magazine Artforum, Laurie Anderson, alors jeune journaliste, raconte : « La pièce la plus frappante est également la plus invisible. Le loft est contigu à un salon de beauté où Dupuy a placé des micros. Les sons sont retransmis dans le loft. Des bribes de confidences, des coups de ciseaux, le pschitt des bombes de laque, les propos banals sont ainsi amplifiés. » Dans la même exposition, Claes Oldenburg affiche le calcul des vibrations du plancher qu’il a réalisé en 1966 dans cet appartement (car il y vivait à l’époque) et Charlotte Moorman, déguisée en Pablo Casals, vient régulièrement jouer sur place et en play-back les suites pour violoncelle de Bach.

L’année suivante, Jean Dupuy se lance dans les performances collectives – toujours organisées sous le sceau d’une contrainte de temps et d’espace – où le son et la musique rythment souvent le cours des actions. Dans la première, Soup & Tart, on y entend par exemple Jon Gibson jouer du saxophone soprano, Philip Glass interpréter une partition rythmique a cappella, ou Laurie Anderson utiliser pour la première fois son Self-Playing Violin, violon dans lequel est placée une petite enceinte reliée à un magnétophone à cassettes. Dans « Grommet #3 », en 1976, la même Laurie Anderson joue du violon avec un archet qu’elle ne déplace pas plus que de 1,25 cm. En 1977, dans « Chant a Cappella », les artistes sont invités à créer en solo ou à partager des sons sans accompagnement instrumental. Ainsi, Nam June Paik crée-t-il avec le public présent un chœur d’éternuements. Dick Higgins provoque le cri collectif le plus intense possible. N’étant pas présents ce jour-là à New York, Charlemagne Palestine et Robert Filliou font jouer à distance leurs partitions. Le seul qui ne respecte pas la consigne est Don Cherry, le célèbre trompettiste de jazz, qui, joue cette fois-ci de la kora, un instrument à cordes africain, accompagné de Moki Cherry, son épouse qui, quant à elle, utilise un sitar.

Laurie Anderson, performance lors de Soup & tart, The Kitchen, New York, 30 novembre 1974. Photo : Peter Grass.

En 1976, le Whitney Museum invite Jean Dupuy à projeter ses films au sein d’un programme, ses Motion Pictures comme on aimait nommer les films d’artistes à l’époque. « J’ai demandé au Whitney de prêter une centaine d’instruments au public. C’est donc le public qui faisait la bande-son pendant la projection du film. C’était une cacophonie. Il y avait des sifflets, des tambourins. Le but c’était en fait de reproduire ce qui se passait à Central Park où il y avait beaucoup de musiciens, stones pour la plupart, c’était fou, un paradis. J’y allais très souvent, j’y passais mes journées avec le poète et dramaturge chilien Claudio Badal et l’artiste performeuse argentine Marta Minujín. C’est elle qui m’a donné envie de faire du cinéma. C’est aussi probablement Warhol qui m’a donné l’idée de faire des choses comme ça, les rencontres entre artistes, les influences qu’on reçoit… »

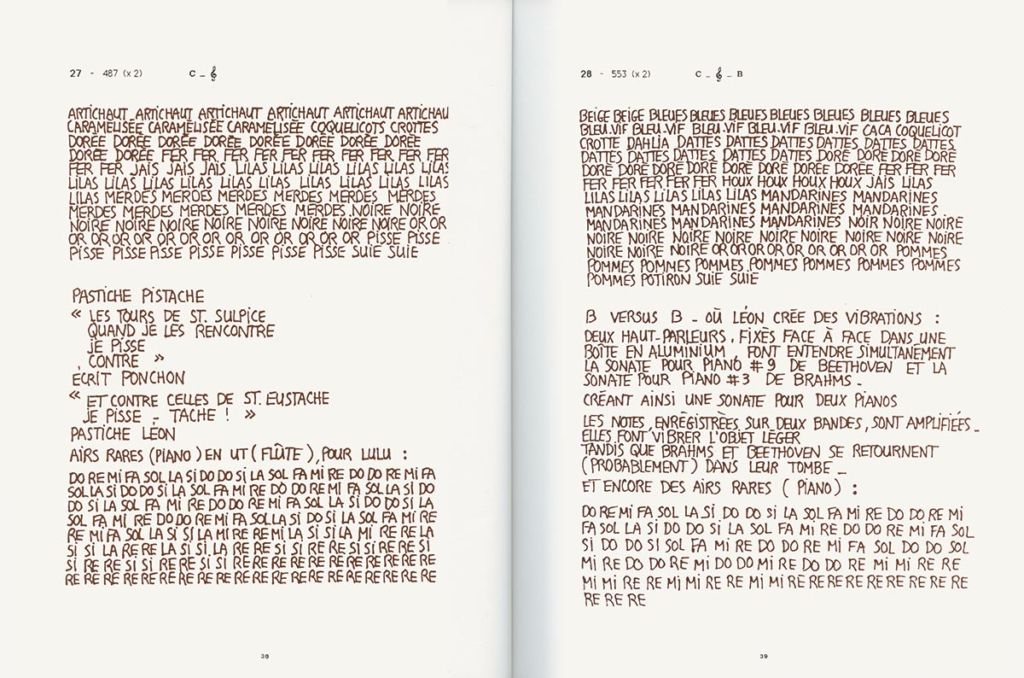

Toujours en 1976, à l’Akademie der Künste de Berlin, Jean Dupuy participe à l’exposition « New York – Downtown Manhattan: SoHo Show » qui consacre de manière internationale le dynamisme culturel du célèbre quartier, avec la pièce B versus B. « Je fais entendre simultanément deux sonates de Brahms et Beethoven. J’ai fait jouer deux pianistes. Ça a été fabuleux. Mais ce n’était pas assez fort. Il y avait un monde fou. Le brouhaha des auditeurs a couvert la pièce sonore, ça étouffait le projet. En plus, certains spectateurs n’aimaient pas cette histoire-là, croyant que je me foutais de la gueule des grands classiques allemands (rires). L’idée que j’ai eue, c’est de créer une troisième sonate à partir des deux. C’était la fusion des deux sonates, sans être cacophonique. C’était scandaleux pour certains, mais pour moi ce n’était pas une moquerie, en ce sens que la troisième sonate était quelque chose d’audible et d’unique. J’ai hésité entre plusieurs artistes. Beethoven c’est pour moi un très grand, tandis que Brahms n’est pas un de mes compositeurs favoris. Mais je les ai choisis pour qu’ils forment un duo de B, un B&B. »

En 1980, il participe à deux expositions qui consacrent l’émergence de l’art sonore dans les musées : « Für Augen und Ohren » (Pour les yeux et les oreilles) à l’Akademie der Künste de Berlin et « Écouter par les yeux » au musée d’Art moderne de la Ville de Paris où il reproduit une version réduite de l’installation Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux#4 (4 car quatrième version). « Un petit train électrique roulait sur des rails disposés en rond, et dans le même temps un tourne-disque placé au milieu jouait. Ils étaient sur un cercle en bois dont le centre était posé sur un cylindre qui faisait que ce plateau était en équilibre. Le poids du wagon qui tournait faisait pencher l’installation, il y avait une sorte de vague. À bien regarder, cela me donnait le mal de mer. Le disque jouait du Satie : Véritables préludes flasques (pour un chien). J’avais volontairement rayé le disque, et c’était supposé faire : TATA RATA TATA, comme le bruit du train sur les rails. La première fois que j’ai utilisé un train électrique c’est en 1972 pour le Festival annuel d’Avant-garde de New York, organisé par Charlotte Moorman. J’ai mis un train sur le bateau où elle accueillait les performances. J’ai réutilisé le train une autre fois, dans une petite ville à côté de Washington. Marta Minujín, organisait une exposition. Elle avait récupéré une cinquantaine de matelas d’un hôtel qui renouvelait ses lits, et les avait mis partout dans la galerie où elle exposait. J’ai eu cette idée de mettre un train sur les rails, puis de mettre un matelas sous le train. »

Mais c’est en 2011, à presque 90 ans, pour l’exposition « Le Temps de l’écoute – Pratiques sonores et musicales sur la Côte d’Azur des années 1950 à nos jours » à la Villa Arson que Jean Dupuy réalise (avec l’aide du compositeur Jérôme Joy) Concert de secondes, certainement l’une de ses installations les plus abouties. « Une vingtaine de systèmes d’horloges est disposée sur un mur. Chaque système porte à la place des heures et des aiguilles un disque en carton (dessiné, écrit) fixé sur l’axe de l’horloge. Les secondes s’égrenant, les disques tournent lentement. Chaque système d’horloge est amplifié à l’aide d’un micro contact et de haut-parleurs. L’ensemble produit un ‘‘bruissement’’ de l’égrènement des horloges ensemble comme concert à écouter et révolutions continues à regarder. » Le son est envoûtant, harmonieux et dissonant à la fois car, bien sûr, les horloges ne fonctionnent pas de manière coordonnée. Pour la même exposition, il orchestre une performance avec une trentaine d’étudiants qui jettent chacun un gros clou de charpenterie du haut d’un escalier et d’un couloir qui dominent le hall du bâtiment. L’action dure une fraction de secondes. Le son produit est sec et assez violent.

Georges Maciunas, Performance interprétée par Jean Dupuy et Dick Higgins lors de Chant A Capella, Judson Church, New York, novembre 1977. Photo : Harry Shunk.

En plaçant les noms des couleurs et les notes musicales de part et d’autre

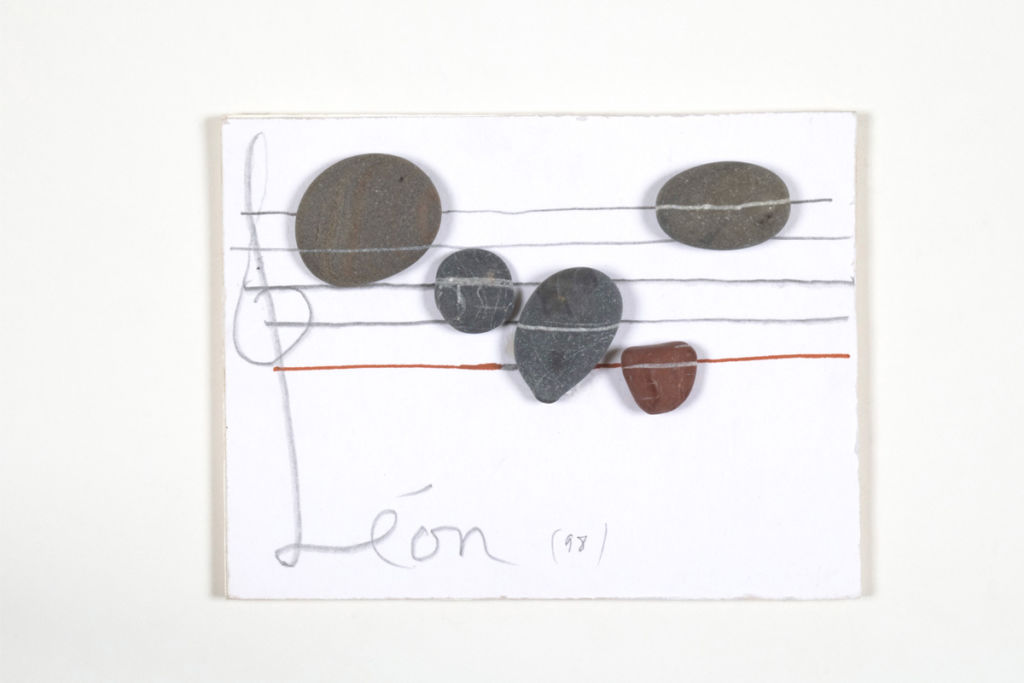

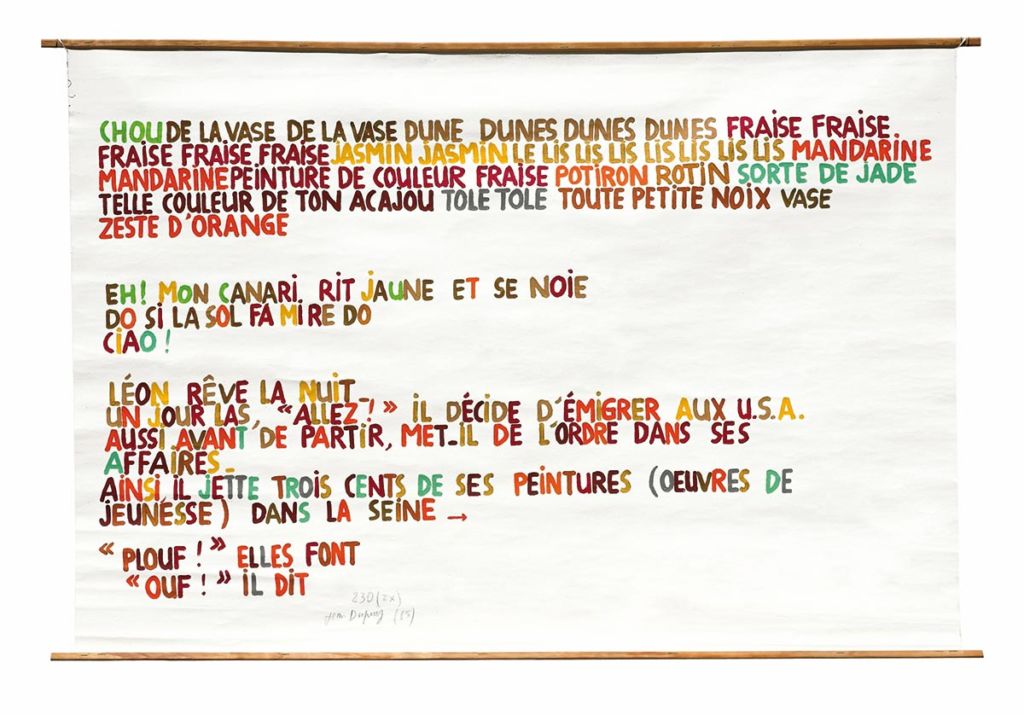

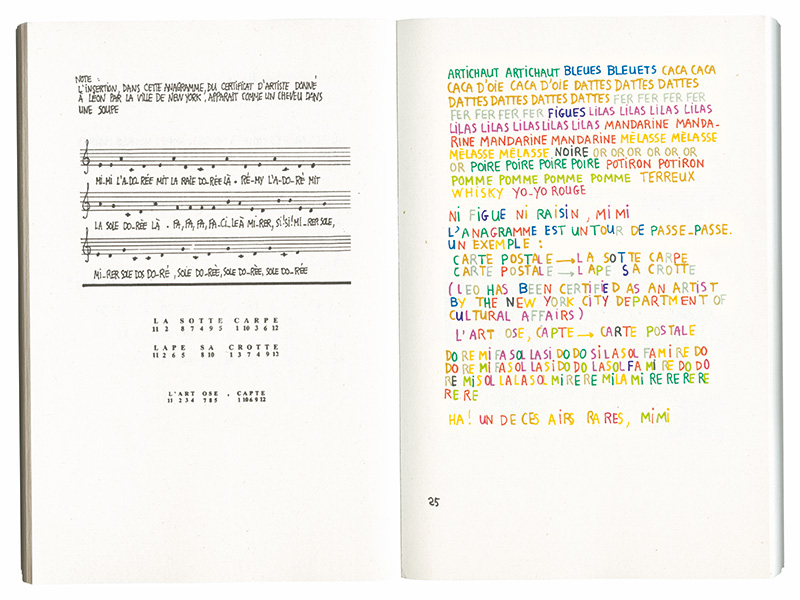

En 1984, Jean Dupuy rentre en France et se consacre en grande partie aux anagrammes, combinaisons graphiques, picturales et poétiques qu’il a inventées après avoir transformé, en 1973, la mention « American Venus Unique Red » inscrite sur son crayon en « Univers Ardu en Mécanique ». C’est aussi pour lui une nouvelle manière de jouer avec les sons. « J’ai peu à peu constitué de grandes anagrammes, avec d’un côté une liste exclusivement composée de noms de couleurs, et de l’autre le récit d’une histoire, ou la description d’un objet. Chacun des deux textes étant rigoureusement composé avec les mêmes lettres que l’autre, ni plus ni moins. Un face-à-face anagrammatique dont une moitié (la palette) colorait l’autre. Ces équations, résolues empiriquement, me prenaient un temps considérable. Elles m’obligeaient à coiffer les textes de la partie basse de titres souvent abscons. D’autant plus que certaines équations dépassaient le millier de lettres. J’ai alors eu l’idée de remplacer les titres par les notes de la gamme musicale, que j’ai disposées à la fin de chaque texte. Je gagnais à la fois beaucoup de temps et de liberté dans la rédaction. D’autre part, je pouvais, parfois, interpréter sous forme d’homophonies, les notes musicales (mi mi si la ré : mimi scie la raie, musique cruelle). Puis, pour aller encore plus vite, sous le nom d’emprunt de Léon Bègue, j’ai écrit comme un bègue parle, en doublant, triplant (et plus) les syllabes. C’est à la fin des années 1990, finalement, que j’ai trouvé le dernier procédé, c’est-à-dire une simple mise en page : en plaçant les noms des couleurs et les notes musicales de part et d’autre (en haut et en bas) de l’équation de lettres. »

Jean Dupuy, Léon, Édition Rainer Verlag, Berlin, 1989

Suivant le principe de ses anagrammes, il produit également en 2008 une Horloge musicale. « La gamme anglaise est composée de sept lettres : C (Do) D (Ré) E (Mi) F (Fa) G (Sol) A (La) B (Si). Ainsi, les trois lettres/notes du mot BED (lit) chantées simultanément en trio, donnent un accord musical. C’est donc sur cette relation notes et mots que j’ai dessiné l’horloge. À chaque seconde, on entend soit un solo, soit un duo, soit un trio, soit un quatuor. Finalement, le tout donne douze solos, huit duos, dix-huit trios, vingt-deux quatuors en soixante secondes. »

Ce n’est que tardivement que Dupuy acceptera que l’on puisse comparer ses écritures anagrammatiques à de la poésie. Comme son complice de toujours, Bernard Heidsieck, il s’est toujours méfié de la poésie de salon, la poésie des livres, des vers et des jolis mots associés. En 2016, il accepte pourtant de lire en public ses anagrammes et même d’en fair un disque vinyle, enregistré par Arnaud Maguet pour les Disques en Rotin Réunis. À l’écoute, on se rend compte à quel point le son produit à la lecture de ces anagrammes est essentiel. « Le son des anagrammes, c’est Raymond Roussel : 1. ‘‘Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard…’’ 2. ‘‘Les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard.’’ Il change le « b » en « p », et donne deux phrases différentes. Le son c’est aussi la phonétique. »

Le son peut également être inaudible, un simple objet suggestif, tels les dessins de partitions musicales réalisés sous forme de textes qui se calent entre les lignes et les notes originales du compositeur, notamment Un bel orage en 1984 ; ou les horloges sur des disques 33 tours en vinyle : Post Flux (1991), Nocturne en Do (1994) ou Janus (2000) ; ou encore les dessins/assemblages de petit format (11,5 cm x 15 cm) réalisés à partir des nervures de cailloux qu’il ramasse au cours de ses nombreuses promenades et qu’il assemble pour former des partitions minérales.

« Pour moi, peinture et poésie, c’est la même chose en un sens. Comme la musique. Quand je faisais de l’abstraction, par exemple, on me disait que c’était de la musique. Le compositeur Iannis Xenakis disait de mes tableaux que c’était de la ‘‘pure musique’’. »

Jean Dupuy, Horloge musicale (JOA), 2008, mouvement d’horloge, système électronique, lecteur MP3, haut-parleurs, bois et acrylique sur papier, 42,5 x 42,5 x 4,5 cm. Photo : Jean Brasille / Villa Arson.

On a produit un son incroyable, un concert acoustique en plein jour, dans des petites rues

Revenant à ses expérimentations collectives des années new-yorkaises, Jean Dupuy réalise dans le milieu des années 1980 une performance collective intitulée Rosalie. « C’était pour la Fête de la musique. J’avais une maison dans les Hautes-Alpes, à Saint-Véran exactement, et je ramassais dans mes promenades des jolies branches de mélèze. J’en avais fait une collection. Un jour, je me suis aperçu, en mettant la pointe en avant, que ça sautait, et qu’en sautillant, le bois résonnait. J’ai invité une dizaine de personnes, et on a traversé Saint-Véran en traînant ma collection de branches. On a produit un son incroyable, un concert acoustique en plein jour, dans des petites rues. En même temps que je marchais, je chantais une chanson qu’on avait inventée, enfants, avec ma sœur : ‘‘Rosalie euh, elle est partie euh, dans un taxi, en Italie ! Elle est morte euh dans une carotte euh, elle a ressuscité dans un navet !’’ J’ai repris cette chanson, je ne sais pas pourquoi. » L’action sera rejouée avec d’autres amis et filmée par Guy Mathieu en 2004 dans le village de Pierrefeu, au-dessus de Nice, dans lequel il vit une partie de l’année.

Dans la même veine, il réalise en 2003 une autre action : « Je suis chez le même Guy Mathieu, le frère de Christian Xatrec, à Châtillon, près de Paris. Je vais pisser, au rez-de-chaussée, j’ouvre la porte qui grince incroyablement. J’ouvre les autres portes du couloir, il y en avait quatre ou cinq, et toutes faisaient un bruit. J’ai dit au fils de Mathieu : ‘‘Va chercher ton père, demande-lui de venir avec sa caméra. On va faire du bruit avec les gonds et il va filmer.’’ Gonds, c’est son titre. Il y a des nuances musicales qui vont jusqu’à un bruit d’aigu fabuleux. On entend Olga (Olga Adorno : son épouse) dire : ‘‘Je dois le faire ?’’ Le bruit de la porte des toilettes est le plus intéressant. La caméra est sur mon crâne complètement nu. Les images sont magnifiques. Ces bruits grinçants m’ont rappelé la maison de mon grand-père. Il y avait un bruit dans l’escalier en bois (ça grinçait), ce qui était un problème quand je rentrais à six heures du matin… »

En 2005, à l’École nationale supérieure d’art de Limoges, Jean Dupuy met en scène certainement l’une de ses performances collectives les plus significatives. « Sur la scène on voit tracé en blanc un cercle de deux cent centimètres de diamètre, à l’intérieur duquel auront lieu les actions. Dans les coulisses les vingt étudiants attendent les uns derrière les autres le moment d’entrer en scène, où ils se succèderont toutes les huit secondes avec dans les mains une feuille de papier de taille A5 où est écrit un même texte composé de cent sections composées de un, deux, trois, quatre mots qu’ils devront lire à très haute voix. Pendant le quart d’heure que va durer la performance, on assistera à la montée progressive d’une cacophonie indescriptible qui peu à peu cessera pour faire place à une vague de chuchotements. Elle finira sur un solo. Va suivre un silence impressionnant observé côté étudiants et côté public pendant un long moment ». En 2014, il fait rejouer à la Villa Arson, la même partition avec des danseurs et des danseuses de l’Institut Chorégraphique International de Montpellier. L’expérience est différente mais inscrite tout autant dans cette dualité entre la puissance du son et son épilogue silencieux. « La cacophonie revient souvent dans mes performances collectives », répète Jean Dupuy. Le silence est son contrepoint.

L’auteur remercie Alexandre Gérard pour le complément d’informations apporté à ce texte.

Ce texte est extrait d’un coffret livre-DVD, J’idée : Variations sur Jean Dupuy, consacré à l’œuvre de Jean Dupuy, coédité par le Centre national des arts plastiques et a.p.r.e.s éditions, dans la collection « Variations sur … », paru en juin 2021.

Il réunit un film de Gilles Coudert, Jean Dupuy/Ypudu, et des essais inédits de Pierre Baumann, Patricia Brignone, Jean-Baptiste Delorme, Arnaud Labelle-Rojoux, Éric Mangion et Julia Robinson qui sont autant de variations permettant de découvrir le parcours singulier de Jean Dupuy. Portraits d’un personnage aux multiples vies, performeur et grand ordonnateur de soirées artistiques dans le New York efferves-cent des années 1970-80, devenu « graphologue », bricoleur et anagrammiste.

Couverture : Jean Dupuy, 1998, pierres, crayon et acrylique sur papier contrecollé sur bois, 11,5 x 15 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

1.Les citations de Jean Dupuy sont extraites de deux entretiens entre l’auteur et l’artiste. Le premier a été réalisé en 2008 pour la publication Jean Dupuy à la bonne heure !, Paris : Sémiose éditions / Nice : Villa Arson / Seyne-sur-Mer : Villa Tamaris. Le second a été effectué sur quatre jours en avril 2017.