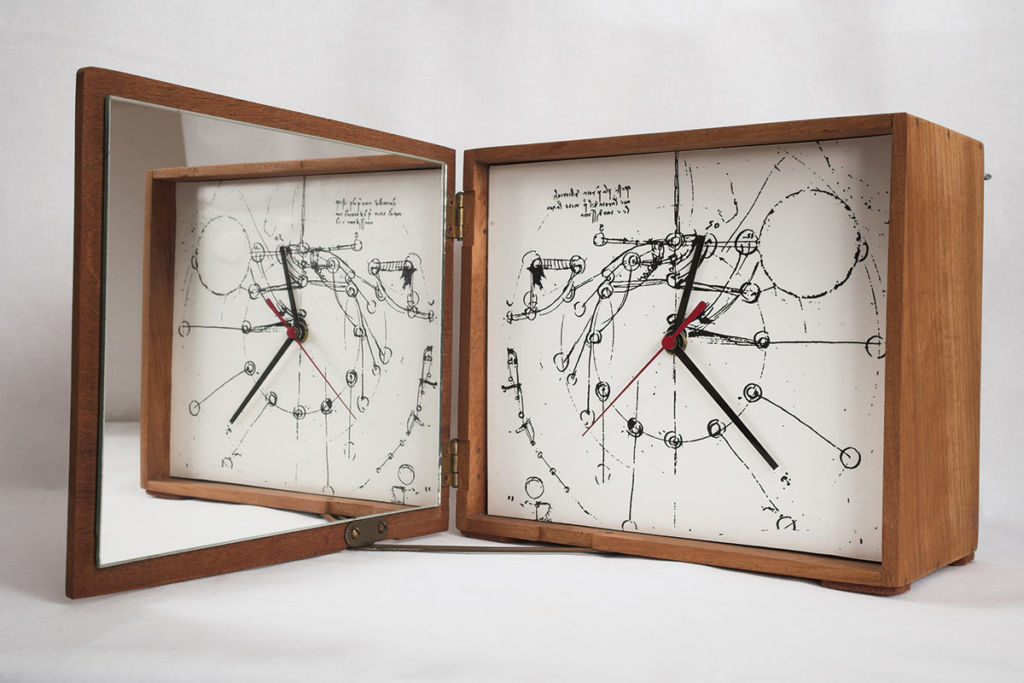

Notre héritage n’est précédé d’aucun testament. Benjamin Seroussi à la Casa de Povo, Sao Paulo

Entretien par Éric Mangion et Luc Clément

Benjamin Seroussi, Français installé au Brésil depuis plusieurs années, dirige la Casa do Povo à Sao Paulo, une institution qui se veut centre d’art tout en accueillant une académie de boxe, une clinique de psychanalyse ou un atelier de couture. Dotée d’une architecture moderne qui prône le partage – y compris de l’espace – et d’un mode d’organisation basée sur les principes de la sociocratie, cette institution a été créée juste après la Seconde guerre mondiale par une partie de la communauté juive d’Europe de l’est installée au Brésil. Elle se réinvente aujourd’hui dans le contexte de la pandémie mais aussi au sein de son quartier, le célèbre Bom Retiro, qui accueille désormais des migrants boliviens, péruviens ou coréens, tout en dialoguant avec la prochaine prestigieuse Documenta prévue l’année prochaine en Allemagne.

Éric Mangion et Luc Clément : Vous êtes français. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots la Casa do Povo (littéralement, « maison du peuple ») que vous dirigez à Sao Paulo et nous expliquer comment vous y avez accédé ?

Yael Bartana. Assim elas comemoram a vitória (C’est ainsi qu’elles commémorent la victoire), 2017. Façade de la Casa do Povo, 2020 © Photo André Penteado

Benjamin Seroussi : C’est un lieu étrange. Fondé par la communauté juive dite « progressiste » à la fin des années 1940, pour maintenir la lutte – culturelle – contre le fascisme, il s’inscrit aujourd’hui dans un quartier transformé – en quelque sorte exilé au sein même du quartier dont il est pourtant le produit. Lorsque je l’ai connu en 2012, il était sur le point de fermer ses portes. Mais son anachronisme le rendait étrangement contemporain – une ruine d’un temps à venir qui n’est jamais arrivé. Je suis alors entré dans sa structure – d’abord comme membre de l’association, puis du directoire, pour enfin endosser le rôle de directeur et essayer de la reconstruire de l’intérieur, en dialogue avec son entourage et le temps présent.

EM & LC : Vous dites vouloir « sortir Casa do Povo des schémas traditionnels des centres culturels », « travailler d’une autre manière pour instaurer des relations différentes avec le public ». Tous les lieux culturels ont à peu près le même désir, celui d’être différent des autres, en inventant une nouvelle relation au public.

BS : Au Brésil, nos institutions sont si faibles que nous sommes souvent condamnés à tout recommencer de zéro. Cela peut être épuisant mais cela peut être aussi l’occasion de faire les choses de façon légèrement différente, selon notre contexte. La difficulté est donc moins d’inventer de nouvelles formes que de les faire tenir dans le temps.

Dans le cas précis de la Casa do Povo, il nous fallait mettre en place un projet qui pouvait rendre compte, de façon cohérente, de l’histoire du lieu et des nécessités de la scène artistique actuelle, tout cela sans presque aucun moyen – le budget annuel en 2012 était de 20 000 euros. J’ai donc pioché dans le registre d’expériences passées, comme le fait que l’institution avait été le siège de plusieurs associations dans les années 1960, tout en essayant de répondre aux besoins actuels des nombreux groupes artistiques. Cela m’a permis d’accueillir plusieurs collectifs – un peu sur le modèle d’un squat – qui ont immédiatement reçu la clef des lieux. En même temps, pour éviter de saturer les différents étages avec de multiples activités, je leur demandais de diviser le temps – et non pas l’espace. De cette manière, n’importe quel espace pouvait accueillir n’importe quelle activité selon des modalités définies en amont, mais dans des temps différents. Les collectifs artistiques côtoyaient des associations de quartier et des groupes d’activistes divers. Cette confiance absolue (donner la clef), la porosité des activités (aux groupes qui utilisent l’espace), la flexibilité des espaces (de grandes plateformes) et la possibilité de faire vivre le lieu sans presque aucun moyen ont guidé nos premiers pas. Le lieu est en effet fondamental pour notre fonctionnement. Nous sommes ses porte-parole et toutes les activités que nous accueillons ou organisons, lui donnent voix. Mais le lieu est un moyen – et non pas une fin – pour raconter une histoire ou y réaliser une activité ; et, si nécessaire, nous réalisons des activités en dehors de la Casa do Povo.

Renata Lucas. Andar de cima (Étage du dessus), 2018 © Photo Edouard Fraipont

A partir de là, nous avons commencé à dessiner une institution sans horaires fixes de fonctionnement, plus orientée vers les processus de création que vers leurs résultats, sans grille de programmation prédéfinie mais qui s’adapte aux projets qu’elle reçoit et surtout, qu’elle développe au fur et à mesure, qu’il s’agisse des œuvres commissionnées in situ qui s’accumulent, de rencontres hybrides autour de thèmes spécifiques, de la création d’un journal, etc. Une gestion à deux vitesses s’est alors mise en place – de bas en haut, par les collectifs qui habitent le lieu, et de haut en bas, par le biais de nos activités. Après plusieurs tensions internes, un nouveau modèle de gestion fondé sur des principes « sociocratiques » a vu le jour. Parallèlement, avec un fonctionnement économique plus robuste qu’au départ, la Casa do Povo a su s’affirmer comme une structure originale à São Paulo, à la fois ouverte mais cohérente, précise mais décentralisée, vivante et quelque peu… vide. Si vous venez à la Casa do Povo, il y a de fortes chances pour qu’il n’y ait rien à voir mais vous pourrez traverser sans aucun contrôle ses 4 étages, y croiser quelques œuvres et quelques groupes, et surtout, en faisant l’expérience de ses espaces vides, avoir une curieuse expérience de liberté dans une ville pourtant si fermée et ségréguée.

EM & LC : En préparant cet entretien, vous parliez plus volontiers de « centre d’art » que de « centre culturel » au sujet de Casa do Povo. Quelle est pour vous la place de l’art dans vos activités ? Considérez-vous que toute activité culturelle est artistique, même celle de l’académie de boxe ou de la coopérative de couture que vous accueillez ?

BS : Au risque d’être quelque peu cliché, je pense que l’aphorisme de Jean-Luc Godard – « la culture c’est la règle ; l’art c’est l’exception » – peut m’aider à rendre plus clair ce que ce lieu fait. S’attacher à dire que nous sommes un « centre d’art », c’est justement pousser plus en avant l’idée qu’un tel lieu doit déstabiliser les attentes des visiteurs pour en faire naître d’autres. Un « centre culturel » est un lieu réglé – avec ses ateliers, ses spectacles, ses conférences, etc. Les centres d’art le sont aussi souvent – avec leurs expositions, leurs publications et leurs programmes de résidence. Mais il me semble que si nous maintenons les pratiques artistiques au cœur de notre fonctionnement et si nous nous adaptons réellement à elles, nous devons alors constamment sortir de la règle. Dire que nous sommes un centre d’art, c’est donc insister sur le fait que nous sommes un lieu instable.

Mais, je peux aussi vous répondre de façon plus pragmatique. En tant que commissaire d’expositions, je viens moi-même du monde de l’art. Étant limité par ma connaissance et mes pratiques, je sais quels réseaux et références je peux mobiliser pour que la Casa do Povo puisse exister – et ces réseaux et références sont particulièrement ancrés dans ce qui est en général appelé un centre d’art. Ce label est donc aussi tout simplement un signe pour identifier plus facilement une partie de ce que nous faisons. Le fait que nous dépassons ces limites – avec l’académie de boxe, la clinique de psychanalyse ou la coopérative de couture, par exemple – ne fait que renforcer le fait que nous occupons un espace original dans le monde de l’art, mais aussi du sport, de la santé, de la mode. Les rencontres improbables qui se produisent à la Casa do Povo, entre un patient, son analyste et une peinture murale de Rodrigo Andrade, sont finalement plus enrichissantes pour la peinture que ne le serait un cube blanc et aussi plus intrigantes pour le patient et son analyste que ne le serait un cabinet de psychanalyse classique et séparé du monde.

Défilé de mode de Vicente Perrotta, 2018 © Photo Julia Moraes

EM & LC : Par ailleurs, quelle place et quel rapport Casa do Povo entretient avec son quartier, le fameux Bom Retiro ?

BS : La Casa do Povo est le produit d’un quartier qui n’existe plus vraiment. Nous avons donc dû renouer avec le quartier – et avec ses habitants d’aujourd’hui. Mais si la Casa do Povo a été créée par des immigrants juifs d’Europe de l’Est, elle peut être tout aussi utile pour des boliviens, péruviens ou coréens d’aujourd’hui. Notre public peut être compris comme étant constitué par ce peuple en devenir – ces différents migrants qui finissent par habiter l’espace. C’est ainsi qu’une institution qui a été historiquement induite par le quartier, peut en déduire une autre.

EM & LC : Que reste-t-il finalement de l’héritage initial – notamment sa lutte contre toutes sortes de fascisme – de l’esprit et des activités de Casa do Povo ?

BS : Je peux vous poser la question inverse : que reste-t-il du fascisme aujourd’hui ? Malheureusement, le Brésil vit actuellement sous un gouvernement particulièrement autoritaire et aux accents fascistes. J’adorerais pouvoir vous dire que le fascisme n’est plus une menace et que notre héritage est donc dépassé. Mais notre action est inscrite dans un contexte dur auquel nous répondons constamment et à notre échelle – en renforçant la société civile, en nous positionnant publiquement, ou en accueillant des groupes antifascistes.

Dans son poème (Feuillet d’Hypnos), René Char écrit que « notre héritage n’est précédé d’aucun testament ». Ce vers me vient souvent à l’esprit quand je pense à ce que nous faisons à la Casa do Povo. Je ne suis jamais sûr de savoir si nous faisons les choses comme il faut, si nous sommes de bons héritiers ou des imposteurs. C’est peut-être à vous de me le dire.

Nossa Voz, la revue, n°1020, 2019;

EM & LC : On peut-être des dignes héritiers justement en inventant des nouvelles expériences. A ce sujet, comment est née et comment fonctionne encore la revue Nossa Voz, dont vous venez de publier le n° 1021 ?

BS : Nossa Voz est à la base le journal de la communauté juive de gauche ou, pour être plus précis, de la section juive du Parti Communiste. En France, La Presse Nouvelle, qui existe toujours aujourd’hui est un proche cousin. Mais Nossa Voz (« Undzer Shtime » en yiddish, « Notre voix » en français) a du cesser son activité pendant la dictature civile-militaire brésilienne en 1964 et certains de ses membres ont été contraints de s’exiler. 50 ans après le coup d’Etat, en 2014, la Casa do Povo en était encore à essayer de renaître d’un long coma institutionnel. L’immeuble était en si piteux état, que nous n’étions même pas sûrs de pouvoir le maintenir ouvert. J’ai alors suggéré de relancer ce journal qui avait existé dans la sphère d’influence de la Casa do Povo un demi-siècle auparavant. C’était une façon de renouer avec le fil de l’histoire, tout en garantissant que nous puissions continuer à exister, sur le papier uniquement. au cas où l’immeuble aurait dû fermer.

Nous avons donc créé un petit groupe formé par des membres de la Casa do povo, des artistes et des voisins pour relancer collectivement ce journal. Nous avons invité des artistes pour des actions dans les espaces publics du quartier. Ces actions devinrent alors le sujet d’articles et ceux qui participèrent à ces actions, des lecteurs potentiels. C’est ainsi que le journal a revu le jour.

Sept ans plus tard, il est en effet plutôt une revue qu’un journal mais continue à fonctionner comme un prolongement de la programmation sur le papier – nous y testons de nouvelles idées, dialoguons avec le quartier (le yiddish a fait place au coréen et à l’espagnol), invitons des artistes, des écrivains, des activistes à répondre au temps présent avec un certain recul. Nous sommes 4 éditeurs – Ana Druwe, Isabella Rjeille, Marilia Loureiro et moi-même – et publions un ou deux numéros par an (bien différents des numéros hebdomadaires de ses origines).

EM & LC : Malgré la crise sanitaire, très sévère au Brésil, vous êtes restés ouverts durant tous ces mois. Comment avez-vous contourné les contraintes et les angoisses ? Et surtout comment ont réagi les publics qui avaient certainement d’autres préoccupations en tête que de participer à des activités culturelles ?

Fronts d’action », 2020 ; au fond, peinture murale de Rodrigo Andrade, 50 tons de rouge, 2018. © Photo Camila Svenson

BS : Pour nous maintenir ouvert, nous avons fait ce que nous faisons de mieux – nous avons tout changé ! L’idée de départ était simple : quelles sont justement les demandes de nos voisins et comment y répondre ? Certes, nous avons maintenu – ou créé – certaines activités en ligne mais nous limiter à cela nous semblait indécent vue la situation critique dans laquelle se trouvaient de nombreux habitants du Bom Retiro. Nous avons donc mis en place un travail d’écoute du territoire et commencé ainsi à développer – et accueillir – des activités essentielles… mais à notre façon. Cette crise est finalement une triste occasion de tester nos discours – si nous prônons que l’art ne doit pas être séparé des autres dimensions de la vie, pourquoi fermer un centre d’art pendant une crise sanitaire ?

EM & LC : Est-ce que le contexte Covid (confinement, restrictions ou incurie des pouvoirs publics) a modifié vos activités vers une dimension sociale encore plus large ?

BS : Nous ne séparons pas vraiment nos activités comme étant sociales d’un côté et culturelles de l’autre. Nous avons tout simplement élargi nos horizons et répondu aux demandes en créant un nouveau bras que nous appelons « articulation communautaire ». Cela rappelle sans doute ce que les musées, centres d’art ou centres culturels ont l’habitude d’appeler « médiation culturelle », sauf que nous l’abordons de façon inversée : plutôt que de proposer une médiation entre nos contenus et le public – pour leur expliquer ce que nous faisons –, nous nous proposons de transformer nos lieux à partir des demandes de nos voisins – pour qu’ils nous expliquent comment nous pouvons leur être utiles. Il ne s’agit pas d’une approche populiste où nous répondrions positivement à toutes les demandes, mais d’un geste démocratique dans la mesure où nous essayons d’articuler ces demandes avec ce que nous sommes. En un an, notre capillarité dans le quartier a ainsi beaucoup augmenté. Nous avons découvert un autre Bom Retiro et un certain Bom Retiro a découvert la Casa do Povo.

EM & LC : Quelle est l’économie du lieu ? On la devine très fragile, surtout en temps de crise. Et quels sont les rapports que votre structure entretient avec le gouvernement Bolsonaro dont on connaît le peu d’intérêt pour la culture et les programmes sociaux ? Il semble que Casa do Povo avait déjà résisté à la dictature entre les années 1960 et 1980. Par ailleurs, le pays étant fédéral, quels sont vos rapports avec la municipalité et la province ?

Amilcar Packer. Doris Criolla, 2014, projet réalisé dans le cadre du relancement de Nossa Voz. © Photo Camila Picolo

BS : Notre économie est fragile mais elle n’est pas précaire. Nous gérons aujourd’hui un budget de près de 300 000 euros par an dont la force vient de sa diversité – contributions des membres de l’association, événements de levée de fonds, programme d’amis, donation d’entreprise ou de personnes via détaxe, soutiens ponctuels par projet, etc. La Casa do Povo est spécialiste de la gestion de crise – guerre froide, dictature, hyperinflation et aujourd’hui gouvernement d’extrême droite. D’une certaine façon, je pense que la Casa do Povo est plus utile – et donc plus robuste – en période de crise. Nos rapports avec la Fédération, l’État et la Ville passent principalement par les lois de détaxes et quelques appels à projets. De façon générale, tous ces soutiens sont autant d’alliances qui nous permettent de définir de qui nous voulons dépendre et comment. Je préfère décrire la Casa do Povo comme un lieu autonome, plutôt qu’indépendant, et notre autonomie passe justement par la définition de ces dépendances tactiques.

EM & LC : Comment fonctionnent les rapports avec le mécénat privé comme par exemple la Compagnie Sidérurgique Nationale ?

BS : La CSN est en fait un mécénat privé mais avec des fonds publics puisque l’entreprise (privée) déduit 100% de sa donation de son impôt sur le revenu (la loi permet de faire cela avec un plafond à hauteur de 4% de l’impôt à payer). Mais nous recevons aussi des donations du mécénat privé sans détaxe, en particulier lors de notre dîner annuel de levée de fonde.

EM & LC : Vous nous disiez que Casa do Povo est en contact avec la prochaine Documenta de Cassel en Allemagne. Sous quelle forme exactement ?

BS : Nous avons aidé les commissaires de la Documenta à mieux connaître notre contexte. Nous avons ainsi organisé une dizaine de rencontres avec près de 40 personnes ou collectifs, du Nord au Sud du Brésil en ligne. Il est encore trop tôt pour savoir ce que nous ferons de cette recherche mais nous en discutons avec le collectif Ruangrupa en charge de la programmation de la Documenta 15 et les autres membres de l’équipe.

En couverture : Coletiva Ocupação. 2020 © Photo Camila Svenson

Aller plus loin

___

Benjamin Seroussi (1980, France) est un commissaire d’exposition, éditeur et responsable culturel basé à São Paulo. Il travaille comme directeur exécutif de la Casa do Povo, un espace artistique autonome. Il est également titulaire d’un master en sociologie (École Normale Supérieure et École de Hautes Études en Sciences Sociales) et d’un Master en Gestion Culturelle (Sciences-Po, Paris). Il a été directeur adjoint du Centro da Cultura Judaica (São Paulo, 2009-2012), commissaire associé de la 31e Biennale de São Paulo, How To (….) Things That Don’t Exist (2014) avec Charles Esche, Galit Eilat, Luiza Proença, Nuria Enguita Mayo, Oren Sagiv et Pablo Lafuente ; commissaire en chef de Vila Itororó Canteiro Aberto (São Paulo, 2014-2017), coordinateur régional de COINCIDÊNCIA, le programme d’échange pour l’Amérique du Sud du Swiss Art Council (2017-2019), Pro Helvetia et donne régulièrement des conférences sur le commissariat d’exposition et la gestion culturelle.

En tant qu’éditeur et commissaire, il a conçu et développé des projets tels que les publications Pop’Lab Guillaume-En-Egypte (2009, avec Chris Marker, Annick Rivoire et Toffe) et Nossa Voz [Notre Voix] (2014-en cours, avec Ana Druwe, Isabella Rjeille, Mariana Lorenzi et Marilia Loureiro) ; les expositions Visões de Guerra : Lasar Segall (2012, avec Jorge Schwartz et Marcelo Manzoni) et Cidade, Mark Lewis (2019) ; et le projet de recherche transdisciplinaire sur les nouveaux mouvements religieux New Jerusalem (2011-2014, avec Eyal Danon).