Au fil d’une discussion menée en 2008 avec Éric Mangion à l’occasion de la publication, la même année de l’ouvrage monographique « À la bonne heure ! », Jean Dupuy revient sur les grandes étapes de sa vie artistique qui, depuis les années 1950, n’a cessé de rebondir sans jamais s’épuiser. On passe de l’abstraction lyrique à une peinture usant d’un procédé mécanique, puis à l’art technologique, à la performance, à l’engagement politique, à l’écriture d’anagrammes, aux arts sonores, à la vidéo ou à des petites sculptures composées d’objets récupérés tels des galets. On y croise aussi des belles rencontres, des amitiés fortes et inaltérées.

Éric Mangion : Le titre de cet entretien – À la bonne heure ! – fait référence à l’un de tes deux grand-pères…

Jean Dupuy : J’ai vécu chez mon grand père maternel, Jean Gâchon, trois mois par an – les grandes vacances ! – et trois années pendant la guerre. Il était maire d’une petite ville dans le Puy-de-dôme et le docteur de la région environnante. J’étais attiré par son cabinet médical : les objets usuels, ceux d’un médecin de campagne (de montagne plus précisément), m’ont fasciné pendant mon enfance. Son cabinet était un petit musée vivant où je passais du temps tout seul, quand c’était possible. Je me pesais sur la balance, me mesurais le long de la toise, et mieux j’écoutais mes pulsations avec le stéthoscope de Laennec. Tout m’impressionnait : le lit étroit, haut sur pied, situé sous un projecteur de lumière ; l’appareil de radiographie, le microscope, les vitrines remplies de flacons, de ciseaux, scalpels, bistouris posés en ordre sur les étagères en verre. De l’ordre, certes et je ne te dis pas l’odeur qu’il y avait dans cette grande pièce. À côté, le bureau, le fauteuil en cuir, la bibliothèque. Tout Jules Verne, par exemple, dans un grand format : reliure rouge foncé à lettres dorées, les illustrations… Que de choses prémonitoires, je peux le dire aujourd’hui – imprévisibles alors. « À la bonne heure ! » me disait mon cher grand-père, quand le matin, je venais lui dire bonjour dans sa chambre, avant d’aller à l’école.

Ah ! La bonne heure !

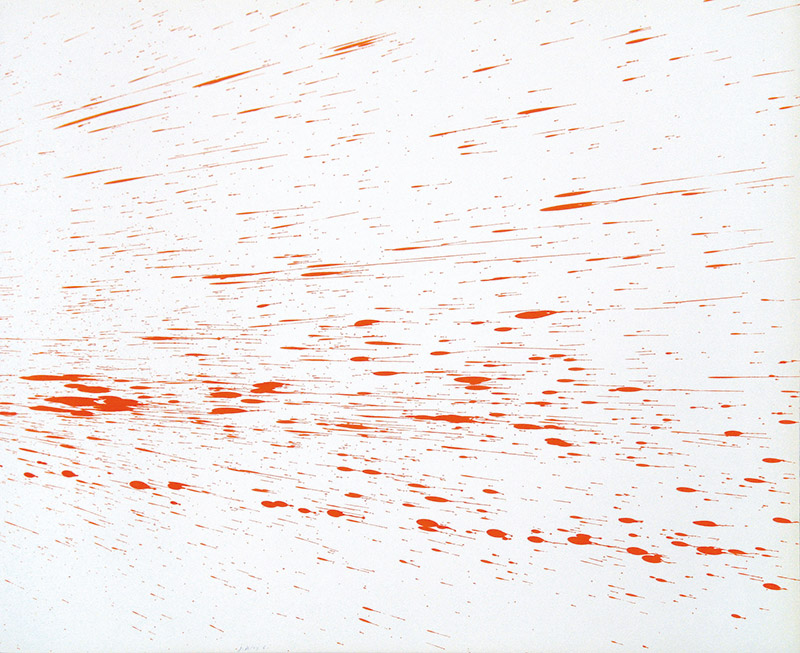

Jean Dupuy, N° 58, 1965 acrylique sur papier, 51,5 x 66,5 cm. Photo : Eddy Herier.

EM : Quand t’installes-tu précisément à Paris ? Et quelles sont tes premières préoccupations à l’époque ? Tu étais alors proche de la peinture dite lyrique ou informelle et proche de Jean Degottex.

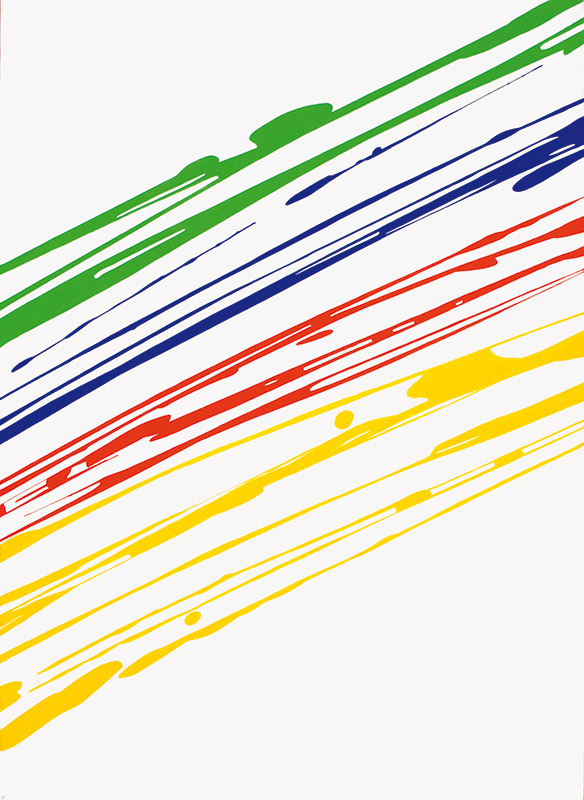

JD : Je suis né en Auvergne mais j’ai grandi à Paris. Très jeune, je passais des heures à dessiner et à peinturlurer. C’était plus qu’un plaisir. Après le bac, j’ai passé un an à l’école des Beaux-Arts, à Paris, section architecture. Puis, poussé par je ne sais quelle pulsion, j’ai quitté cette école pour me consacrer à la peinture. Après douze années de recherches picturales dans une délicieuse odeur de térébenthine, j’ai découvert finalement la peinture abstraite et lyrique ; une voie ouverte par Georges Mathieu et Jean Degottex dans laquelle j’ai cru trouver ma place. C’est en Espagne (1957) que j’ai fait mes premières expériences réussies de peintures gestuelles. Sur de grandes feuilles blanches posées par terre, j’ai projeté spontanément des giclées de traits et de tâches que j’ai laissées telles quelles. Ce fut une ouverture, une sensation de fraîcheur, une révélation : la vitesse dans l’exécution de la peinture, l’interdiction de repentirs et le hasard. Mais quelle conjoncture ! J’ai réussi à faire ainsi, une collection d’une centaine – et même beaucoup plus – de peintures sur papier et d’une bonne trentaine de peintures sur toile grand format. Mais ne parlons pas des milliers de peintures ratées. Je dis bien ratées, et comme trop, c’est trop, j’ai arrêté de peindre. Voilà. Toutefois, avant de prendre cette décision, j’ai fait une dernière expérience. J’ai agrandi mécaniquement une petite peinture gestuelle, format A4 et l’ai reproduite « parfaitement » sur une toile de 250 x 140 cm. Autrement dit, en faisant un tel trompe-l’œil, je me suis renié en effaçant huit années de peintures gestuelles. J’ai ainsi fait une dizaine de toiles trompe-l’œil (surprenantes, peut-être) avant de tout oublier pour aller découvrir d’autres horizons.

Jean Dupuy, N° 70, 1965 acrylique sur toile, 200 x 145 cm. Photo : Eddy Herier.

EM : Peut-on affirmer que tu faisais partie de l’École de Paris ou avais-tu déjà à l’époque la volonté de t’affranchir de certains cadres ? Je sais par exemple que tu fréquentais très tôt Bernard Heidsieck.

Entre 1960 et 1965, j’ai fait six expos : à Madrid, à Bruxelles, à Duisbourg, au Luxembourg, deux à Paris à la galerie Facchetti, quelques expos de groupe. Voilà. Rien, alors, de très sérieux pour prétendre faire partie d’une école de Paris. Je vivais à Paris une vie parisienne. Dans les années 1950, j’ai rencontré B. Heidsieck. Nous avons tout découvert ensemble ; je veux dire tout ce qui se passait alors dans la peinture, la musique, le cinéma, la poésie… À Paris et partout ailleurs dans cette seconde moitié du 20e siècle. B. Heidsieck aimait le whisky, moi le champagne. C’était nos divergences. On buvait, je précise quand même, mesurément.

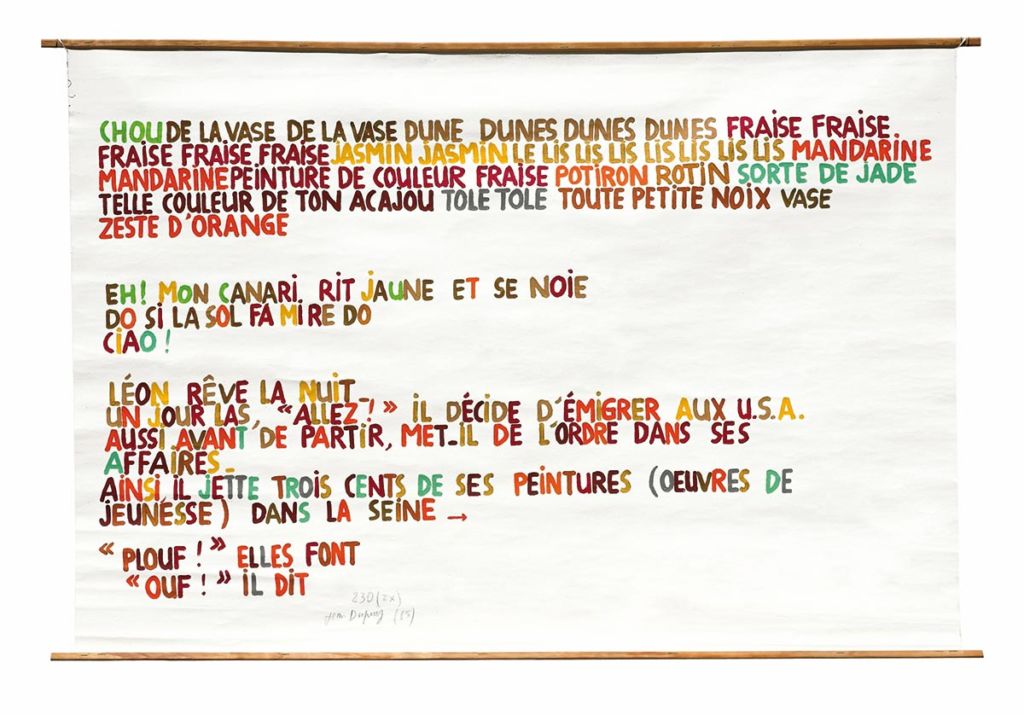

Jean Dupuy et Bernard Heidsieck, 1966, encre sur papier, 67 x 103 cm. Photo : Eddy Herier.

EM : Qu’est-ce qui t’a amené à New York et pourquoi t’y es-tu installé en septembre 1967 ?

JD : En octobre 1966, un petit groupe d’américains qui collectionnaient mes peintures m’a invité à New York pour faire une expo. L’expo n’en parlons pas, ce fut un échec. Par contre New York fut un choc. Je découvrais un autre monde. En revenant en France, au mois de février 1967, j’avais décidé de changer de continent. Ce fut un autre choc lorsque j’ai annoncé la nouvelle à ma femme Lola. Dur dur. Les six mois qui suivirent furent difficiles. En mars, le hasard m’a conduit devant une fabrique de canoës en plastique, à Clamart. Brusquement j’ai eu l’idée de me faire embaucher comme ouvrier (sans salaire) pour apprendre à fabriquer des objets en matière plastique. Et me voilà, du jour au lendemain, les mains dans le polyester à façonner des coques de canoës en compagnie de jeunes réfugiés yougoslaves. J’ai tenu plusieurs mois et j’ai appris quelque chose : la différence qu’il y a entre un atelier d’usine et celui d’un artiste. Ça ne change rien mais, au moins, c’est une prise de conscience. Je suis parti en septembre à New York, après avoir jeté dans la Seine, au pont de Grenelle, la plus grande partie de mes peintures. « PLOUF ! ET OUF » !

EM : Que fais-tu à New York dans les premiers mois de ton installation ? Tu venais d’abandonner la pratique de la peinture abstraite. Peux-tu évoquer cette fameuse exposition en 1968 au MoMA et au musée de Brooklyn, ses commissaires, son contexte et la pièce que tu as produite pour l’occasion ?

JD : Je me suis installé, quelque temps après mon arrivée à New York avec Irene Winter, une archéologue américaine et heureusement francophone car je ne parlais pas anglais, ou si peu. Nous habitions sur le Bowery, une avenue envahie alors par des clochards. Le hasard m’a fait cette fois rencontrer le responsable de la compagnie américaine « Celanese Co. » qui fabriquait du plastique. Décidément ! « Celanese Co. », comme beaucoup d’industries aux U.S.A., sponsorisait les artistes. À ma demande, cette compagnie m’a fait don de quelques plaques de polyéthylène. Elle m’a livré au bas de mon immeuble cent quatre-vingt plaques de 200 x 90 x 0,6 cm. Trois clochards ont mis une journée pour les monter au troisième étage. Pendant des semaines, j’ai tout essayé pour donner un sens d’une façon ou d’une autre à ce mille-feuilles de plastique qui occupait le milieu de mon atelier. D’autre part, la charge en électrostatique du polyéthylène était telle – compte tenu du volume que ça représentait ; 3 m cube peut-être – qu’elle attirait la poussière, comme un aimant le fer. Ça m’obsédait, alors j’époussetais. Quel échec ! Un soir dans un cinéma, je remarquais grâce à la poussière, les mouvements des rayons de lumière géométriques qui, venant de la cabine et traversant la salle, projetaient sur l’écran les images.

J’ai retenu l’observation et j’ai pensé que le seul élément de poids à retenir du tas de plastique, c’était, mais bien sûr ! c’était la poussière. Ouf ! Je respirais. J’allais bientôt imaginer de faire une sculpture de poussière, et la chose la plus simple à faire c’était de suivre les observations que j’avais faites dans la salle de cinéma. J’avais vu la lumière grâce aux mouvements des poussières dans la salle : il me fallait donc un projecteur. Pour la poussière, il fallait qu’elle soit très légère. C’est un ingénieur qui a trouvé un pigment de densité très faible : 1,56. Du Lithol Rubin. Ce qui m’a demandé du temps c’est de trouver le mouvement pour agiter le pigment. C’est par une suite de coïncidences que, finalement, je suis tombé sur le mouvement le plus naturel : les pulsations cardiaques. Bravissimo ! D’autant plus que le Lithol Rubin est couleur rouge sang. J’avais là tout pour faire une sculpture de poussière. J’ai demandé à Martel, un ami, de m’aider à bâtir l’objet et à l’ingénieur de s’occuper de la partie technique, et j’ai donné le tas de plastique à un sculpteur qui en a fait un dôme, dans le style Buckminster-Fuller.

C’est par l’intermédiaire du poète Claudio Badal que j’ai rencontré les directeurs de E.A.T. – Experiment in Art and Technology – , l’ingénieur Billy Klüver et l’artiste Robert Rauschenberg. Ils avaient en tête de marier artistes et ingénieurs ; de faire une exposition qui présenterait des œuvres où chacune d’entre elles serait imaginée par un artiste et réalisée par un ingénieur. Ils proposaient aussi aux candidats d’entrer en compétition. Les œuvres seraient jugées par six ingénieurs triés sur le volet. Du sport ! L’expo aurait lieu au Brooklyn Museum. Parallèlement, Pontus Hulten – directeur du musée de Stockholm – préparait une expo Art and Technology plus historique, au MoMA. En gagnant le concours, j’ai pu refaire le même objet, ayant été invité à exposer dans les deux musées à la fois. La gloire !

Jean Dupuy, Cone Pyramid (Heart beats dust), 1968 techniques mixtes, 163 x 43,5 x 48 cm Collection Frac Bourgogne. Photo : Tee Lustica.

La machine – On voit, à travers une vitre, dans un espace fermé (70 x 60 x 60 cm) circonscrit dans une boîte (180 x 60 x 60 cm), un latex situé en bas de l’espace (il est tendu au-dessus d’un haut-parleur). En haut de cet espace, on voit la lentille ronde d’un projecteur de lumière. Un pigment rouge sang (densité 1,56) est posé sur le latex. Un observateur fait face à la vitre. On va poser le micro d’un stéthoscope électronique au niveau de son cœur, et entendre alors, ses pulsations : elles vont agir sur le latex. Celui-ci, en suivant les rythmes cardiaques, va, en quelques minutes, projeter et remplir l’espace de pigment rouge, que l’on va voir seulement dans le rai du projecteur. Il a une forme géométrique qui ressemble à une pyramide (on croit voir un cône dans la partie haute du rai : trompe-l’œil !). C’est pourquoi la machine s’appelle Cône Pyramide. Mais j’avais d’abord donné à la machine le titre de Heart beats dust (i.e. Le cœur bat la poussière) car en battant la poussière, le son du cœur amplifié électroniquement devenait le principal agent « constructeur » de la sculpture. C’était donner au cœur une deuxième fonction : celle de montrer à un observateur une réflexion directe, vibrante, vivante de lui-même.

EM : Après ce prix, le succès est arrivé très vite. Tu entres à la Galerie Sonnabend et tu te « spécialises » dans l’art technologique. Quels étaient les principes de cet « art technologique » ?

JD : Ileana Sonnabend, après ce succès inattendu, me prend dans sa galerie ; elle achète la machine grâce à laquelle j’avais révélé une partie invisible d’un corps vivant. Elle me donne tous les moyens pour continuer à montrer d’autres parties invisibles à soi-même : l’intérieur de son oreille, le sommet du crâne (vu en gros plan), des choses plus secrètes qui ont à voir avec les sens comme le goût et l’odorat ou des réactions du nerf optique à certaines expériences. Bref, des recherches et des réalisations qui demandent des moyens. De prime abord ça paraît simple, et même si ça frisait quelquefois la dérision, Ileana m’a toujours encouragé et suivi financièrement, malgré l’aspect peu commercial de ces pièces.

Jean Dupuy, Aero air #2, 1972, disque muet, tourne-disque, amplificateur, écouteurs, projecteur et télescopes. Vue de l’exposition Three new pieces, Sonnabend Gallery, New York, 1972.

EM : Peux-tu décrire certaines de ces pièces ? Notamment Aero Air présentée lors de l’exposition 72/72, Douze ans d’art contemporain en France à la Biennale de Paris.

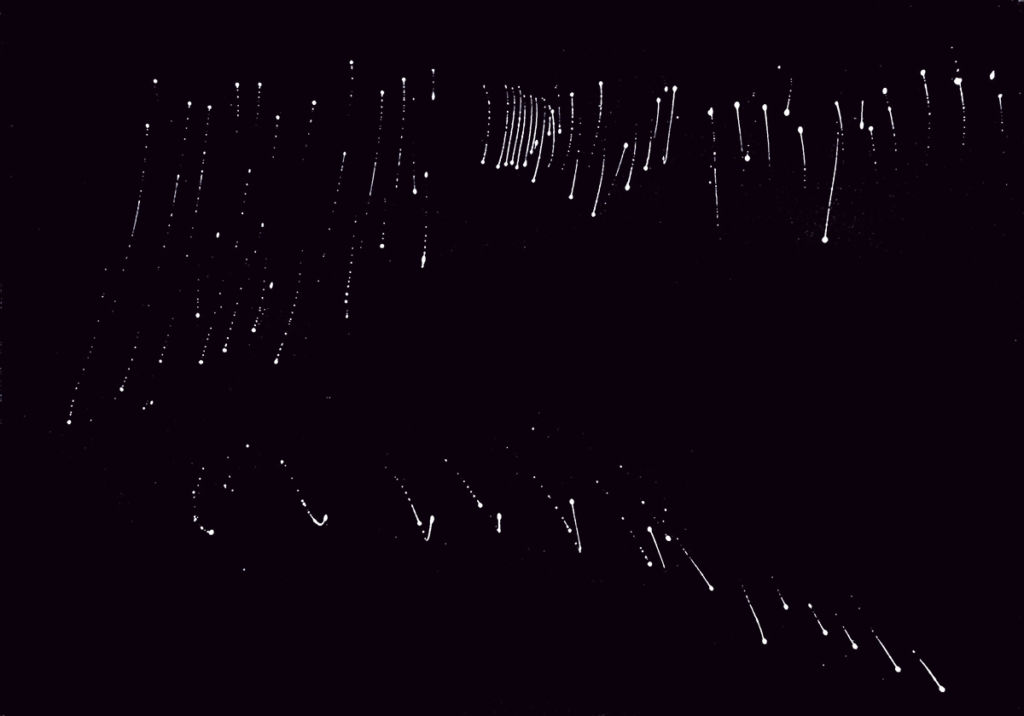

Aero Air – Un disque, dont les sillons sont muets, fait entendre dans des écouteurs la poussière de l’air attirée sur les sillons par le mouvement du disque et par un effet électrostatique du vinyle, tandis que l’on voit, en gros plan, dans un télescope placé à 10 mètres, le diamant onduler dans le sillon à la rencontre de la poussière. On voit, d’autre part, dans un deuxième télescope placé à 15 mètres, des poussières poussées par un courant d’air filer droit dans l’aire environnante que l’on peut comparer, pour se faire plaisir, à des étoiles filantes.

EM : Peux-tu également évoquer les projets synesthésiques Violet ou Ear ?

JD : J’ai eu la curiosité, alors que je suçais une pastille de violette, de mettre mon nez au-dessus d’un flacon contenant un parfum de violette. Je fus incapable, alors, de distinguer entre les deux sens – le goût et l’odorat – celui qui représentait la violette. Et de plus, en m’efforçant de le savoir, j’éprouvais une sensation confuse, un vertige, une sorte de vide. J’ai pensé que j’avais fait une découverte. Voyons ! Plus tard j’ai appris que les deux sens ont le même nerf conducteur pour envoyer leurs messages au cerveau : leur fusion, comme ici, devient alors confusion.

Ear, c’est une installation présentée dans une cabine ouverte où se trouvent deux chaises, une tablette, une corbeille à papier, du coton, une bouteille d’alcool rectifié (90°), un dessin, des instructions sur papier et deux objets en bois. Ces deux objets présentent chacun un système optique relié à des fibres de verre et à un otoscope : ils permettent de voir à l’intérieur de ses propres oreilles, d’ailleurs pas si propres.

Instructions : Asseyez-vous. Nettoyez le tube de l’otoscope avec le coton et l’alcool et enfilez-le avec précaution dans votre oreille gauche. Dans cette position, votre visage fait face à un tube en caoutchouc au bout duquel se trouve une lentille. Vous n’avez plus qu’à coller votre œil dessus pour pénétrer à l’intérieur de votre pavillon. Avant de quitter votre siège et de passer à droite si vous y tenez, nettoyez le tube de l’otoscope à l’alcool et jetez le coton dans la poubelle, s’il vous plaît.

EM : Contre toute attente tu quittes la Galerie Sonnabend en 1973. Pour quelles raisons ? Tu collabores à ce moment-là avec le groupe Guerilla Art Action Group. Comment est née la pièce FEWAFUEL, son exposition et le scandale qui a suivi ?

EM : Le premier agissement politique, après « le scandale » FEWAFUEL, m’a poussé à prendre une distance avec l’establishment et en 73, I. Sonnabend et moi nous sommes séparés. Dès 1968, je voyais Jean Toche tous les jours. Il formait avec Poppy Johnson et John Hendricks, un trio qui agissait avec beaucoup d’imagination contre la guerre du Vietnam et en conséquence contre l’establishment sous le nom de Guerilla Art Action Group. Ils n’étaient pas les seuls, mais c’était de loin les plus radicaux.

Jean Dupuy, Fewafuel, 1970, moteur Diesel de camion, récipient en pyrex, siège, levier de vitesse 250 x 250 x 205 cm. Collection Frac Bourgogne. Photo : Cummins Engine Company.

En 1969, Maurice Tuchman, chargé par le County Museum of Los Angeles d’organiser une exposition Art & Technology, m’a invité à y participer. Chaque artiste devait présenter une œuvre qui devait être, cette fois, réalisée par une industrie. Ayant été invité, auparavant, par un responsable de Renault à réaliser un projet « Art et Automobile » et qui n’a jamais abouti, je l’ai donné à M. Tuchman qui m’a mis en contact avec la « Cummins Engine Company », une industrie américaine de moteur diesel. Le projet était de rendre visibles, dans un moteur en état de marche, les quatre éléments naturels – Fire, Earth, Water, Air – . Après plusieurs contacts, la « Cummins » s’est décidée à construire le moteur. Je l’ai appelé : FEWAFUEL. Trois mois ont suffi pour qu’il soit présentable. Pour voir l’eau circuler, on a mis des durites (tuyaux) transparentes. On sentait l’air via le ventilateur. J’avais choisi un siège en métal qu’on a fixé au moteur pour manœuvrer un levier de vitesse pour bien voir le feu dans le foyer de la chambre à combustion à travers un miroir, placé à l’extérieur, à l’extrémité d’un conduit cristallin en quartz, et un récipient transparent placé en haut, à gauche du moteur, fixé à la sortie du tuyau d’échappement, pour voir les débris noirs des gaz brûlés et polluants : ce qui pour moi représentait la terre. Ce point de vue a échappé – par quel miracle ! – à toute la compagnie. Bref, en exhibant les effets polluants du fuel, l’œuvre fit scandale. Surprise, la « Cummins Engine Company » réalisa son manque de discernement et fit, après l’ouverture de l’exposition, retirer le moteur. La compagnie rompait le contrat ; en échange, elle m’a donné cette œuvre. FEWAFUEL, aujourd’hui, appartient au F.R.A.C. Bourgogne.

EM : Tu organises en 1973, dans ton loft au 405 East 13th Street, ta première exposition collective réunissant une quarantaine d’artistes, où rien n’est à vendre. Les œuvres sont anonymes, éphémères et l’exposition dure 10 jours… D’autres expositions de ce type ont-elles eu lieu ?

JD : En 73, le marché de l’art dépassait toute mesure, c’est le moins qu’on puisse dire. En 1973, j’organisais, en invitant trente-quatre artistes (deux générations), un show collectif, chez moi, au sujet de mon loft 405 E 13th Street situé près du ghetto portoricain. Rien n’était à vendre. Lors de la première expo, une partie des œuvres faites in situ, était quasi invisible. Par exemple, Lisbeth Marano avait collé sur la porte d’entrée, une réplique photographique à l’échelle 1/1, de la porte d’entrée. Gordon Matta-Clark avait lavé un carreau d’une des huit fenêtres – ça n’avait jamais été fait depuis cent ans – situées côté Ouest. Antoni Muntadas a rempli quatre tiroirs d’un meuble, de produits naturels odoriférants pris dans le quartier. Nam Jun Paik projeta une vidéo du plafond sur le plafond. Squire suspendit dans l’espace la maquette du loft faite à l’échelle 1/20. I. Winter accrocha une terre cuite (2000 B.C.) sur le mur en brique (2000 A.C.). Chris Murphy fit un calque du plafond pour le coller au plancher. J’ai ouvert le plancher pour voir le dessous, et le plafond, le dessus. Gianfranco Mantegna montra des photos et des affiches rapportant des scènes de Mai 68, à Paris, prises cinq ans avant. Charlotte Moorman vint de temps en temps dans le loft pour jouer en playback une partita de violoncelle, avec un masque de Pablo Casals sur le visage…et cætera. Trente-quatre œuvres, et même un peu plus, éphémères et pas signées. La peinture brillait par son absence. Les artistes ont dû, à tour de rôle, faire les guides pendant les huit jours de l’expo, pour signaler aux visiteurs ce qui était invisiblement exposé et donner le nom des auteurs. La presse fut étonnée : tout était contraire aux galeries de SoHo. Artforum, représentant pourtant « The art business », a publié un article très descriptif de quatre pages signé Laurie Anderson sur cette première expo et l’année suivante, sur la deuxième, un article de Alan Moore. Le troisième et dernier opus de ce festival se passa chez Jayne Bliss, au quatrième étage.

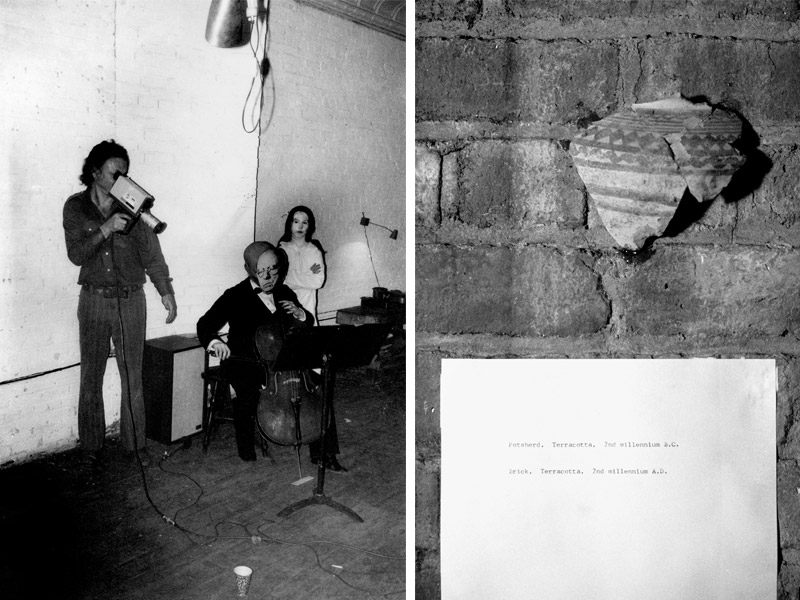

About 405 East 13th Street #1, 1973. Charlotte Moorman, performance. Irene Winter, « 2000 ans avant J.C., 2000 ans après J.C. ». Photos : Gianfranco Mantegna.

EM : Peux-tu également évoquer la fameuse soirée Soup & Tart à The Kitchen en 1974 ? Comment est née l’idée ? Le déroulement de la soirée ?

JD : Après avoir participé (on était invité à se joindre aux acteurs) à Paradise Now une pièce mémorable, créée et interprétée par le Living Theatre pendant plusieurs soirées, en 1968, dans un théâtre de Brooklyn, l’idée m’est venue d’organiser des performances collectives, dans un esprit vivant ; ce que j’avais avant tout retenu de ces soirées de Brooklyn. J’avais bien sûr gardé l’idée de performances vivantes quand, au cours de l’année 74, The Kitchen m’a invité à organiser une soirée de performances, prévue pour le 30 novembre. Il y avait à The Kitchen deux grandes cuisinières, raison pour laquelle j’ai pensé qu’on avait appelé le lieu comme ça. Peut-être est-ce la raison qui m’a fait penser à organiser un grand dîner au cours duquel des artistes interviendraient ? Ou bien était-ce un souvenir d’enfance ? À l’occasion d’une fête, chez mon grand-père, à la fin du repas de famille, les enfants faisaient à tour de rôle une petite performance : ma sœur récitait un poème, je chantais une chanson. Toujours est-il que Soup & Tart en tête, je suis parti à Paris où le propriétaire du restaurant Boffinger, amateur d’art, s’est fait un plaisir de m’accueillir dans ses cuisines où j’ai appris à faire des soupes et des tartes.

J’ai proposé donc à une quarantaine d’artistes de faire des performances courtes : deux minutes à tour de rôle et pendant un dîner. Quelques affiches sur les murs – nous étions à SoHo, le quartier des artistes à cette époque – ont suffi à annoncer la soirée. Le 29 novembre, la veille, j’étais à 4 h du matin au marché dans le Bronx pour acheter des kilos de pommes pour les tartes et de légumes pour la soupe. Nous étions heureusement nombreux sur le job. La soirée a commencé vers 9h – 9h30. Elle a duré très longtemps : entre les deux minutes que durait chaque performance, les artistes prenaient du temps avant d’entrer en scène. La scène c’était le plancher de la salle au beau milieu des trois cents personnes couchées, assises, debout. On a d’abord servi la soupe (cent litres !) ; les tartes vers la fin (une centaine).

Jean Dupuy, performance lors de Soup & Tart, The Kitchen, New York, 30 novembre 1974. Photo : Peter Grass.

EM : Tu deviens alors un des organisateurs les plus actifs de performances collectives à New York, dans les espaces aussi mythiques que Judson Church, Artists Space ou P.S.One. Quel était le protocole de ces soirées ? Leur contenu et leur identité ?

JD : The New York State Council for the Arts soutenait largement les lieux comme The Kitchen, Artists Space, The Clock Tower, P.S.One. Les églises comme Judson Church, Saint Marc Church nous donnaient leur sanctuaire pour faire des performances. Nous recevions des bourses et nous étions libres d’agir sans règle. 112 Greene St a été la galerie non commerciale la plus active à montrer des expos et des performances tout comme mon Grommet Studio (537 Broadway). C’était des workshops permanents. J’ai eu de la chance, venant d’Europe, d’arriver à un moment où tant d’artistes de cette décade 70, se sont rencontrés, et ont créé un courant nouveau entre les arts, la danse, la musique. J’étais aussi d’une autre génération. J’ai suivi le mouvement. Je n’étais pas un performeur comme Olga Adorno, Charlemagne Palestine ou Joël Hubaut le sont de nature. En organisant des performances collectives, c’est par les autres que je le suis devenu (ou ai cru le devenir). Les performances représentent l’art vivant de cette décade 70. Al Carmines était alors à la tête de Judson Church. Il invitait depuis des années des artistes à faire des performances dans le sanctuaire de son église. Et je crois que le succès de Soup & Tart l’a poussé à m’inviter. J’ai eu l’idée de placer une scène rotative électrique (le mouvement était de deux minutes pour une rotation) au milieu du sanctuaire. J’ai invité dix-huit artistes à faire, les uns après les autres, une performance de cinq minutes maximum (première contrainte) et sur ou autour de la scène (deuxième contrainte) et le public (le tout Soho) s’est assis tout autour. Les artistes (artistes multimédias, des musiciens, des danseurs) connus ou pas connus (reconnus dans le milieu underground) ont performé pendant trois soirées. Le titre que j’ai donné à ces performances « Three evenings on a revolving stage » en était le seul thème. C’était donc très ouvert. En réalité, je ne donnais pas vraiment de thème aux artistes mais des contraintes (de temps, d’espace, parfois même de médium…). Un cadre. J’ai appliqué cette équation « titre = contrainte » à toutes les performances collectives que j’ai organisées. J’ai toujours pensé que c’étaient des workshops mais ouverts au public ; une ouverture où des artistes en tout genre se retrouvaient. It was fun, sure.

EM : Comment est née cette idée (surtout pour un peintre abstrait venant de France) de se lancer tout d’un coup dans des projets de performances collectives ? Ta rencontre avec Olga Adorno (« actrice » historique de certains happenings des années 60) y est-elle pour quelque chose ?

JD : J’ai rencontré Olga brièvement à l’expo de B. Klüver, à Brooklyn, en 68, puis en 74 à The Kitchen, elle a fait une performance, Echos, avec sa voix unique. Nous nous sommes mariés en 84 avant de déménager en France. Olga est une artiste, chanteuse, danseuse, poète ; elle impose sa présence dès qu’elle arrive sur une scène et a un don d’improvisation naturel. Elle a fait partie de toutes les performances collectives, à New York et en France. Nous les avons montées ensemble ; l’influence fut réciproque.

Olga Adorno et Jean Dupuy, Clothesexchange, performance, Duane Square, New York, 1976. Photo : Elaine Hartnett.

EM : Vous avez ouvert un restaurant ensemble en 1978. Cantine pour artistes ou véritable restaurant ?

JD : Richard Hayman est musicien. Il éditait avec Charlie Morrow la revue musicale Ear Magazine. Propriétaire d’un bar, il a décidé en 78 d’en faire un restaurant d’artistes. Le bar est devenu Ear Restaurant. Il m’a demandé d’en être le chef, avec Olga. Nous faisions de temps en temps, pour gagner un peu d’argent, des dîners chez des particuliers ou des buffets. Par exemple celui qu’on a fait pour l’ouverture de P.S. One : six cent personnes. J’étais amateur certes, mais Frenchy – j’avais aussi pris la nationalité américaine. La cuisine à Ear nous occupait à tour de rôle, trois jours par semaine ; le samedi on faisait des performances. L’endroit était exigu ; c’était la folie. George Maciunas est venu un jour déguisé en serveuse servir le dîner. Il était déjà très malade. Cette année-là, lui, Gordon Matta-Clark et André Cadere sont morts en juin et juillet – (Augustin notre fils est né en août).

EM : Justement tu deviens très proche de George Maciunas durant les dernières années de sa vie, notamment « Les années SoHo ». Au-delà de simples relations amicales, avez-vous travaillé ensemble ?

JD : En 76, j’ai quitté le 405 pour habiter 537 Broadway, l’atelier de G. Maciunas où on avait voulu l’assassiner. Il s’en était tiré avec un œil en moins. SoHo, alors, était devenu un quartier d’artistes ; G. Maciunas en était le responsable. Quand il s’est aperçu que ce quartier, occupé en partie, à partir du 19ème siècle, par de petites industries, était déserté par les industriels (à cause du manque d’espace, des faillites…) il a proposé à des artistes de se réunir en coopératives, de faire des emprunts à des banques pour acheter les immeubles délaissés et les remettre en état. On pouvait, au début, acquérir 250 m2 pour 15 000 dollars. Today ça vaut cent vingt fois plus. Ce qui est vrai, c’est que George Maciunas est resté pauvre.

Georges Maciunas et Jean Dupuy, New York, février 1976. Photo : Peter Moore.

Je reprochais à George de boire : il ne buvait pas beaucoup, certes, mais un vin imbuvable et il se nourrissait de boîtes de conserve. Je pense que c’est ça qui l’a tué. Je ne compte pas les expos et les performances fluxus auxquelles il m’a invité à participer. Combien de fois ai-je été dans le Massachusset où il s’était retiré en 1977, après un départ précipité de New York où nous étions voisins. Lui, bien sûr, a fait partie des principales performances collectives que j’ai organisées entre 76 et 78. C’est en février 78 qu’il s’est marié avec Billie Hutchins. Soirée mémorable au 537 B’Way de performances érotiques, où pour une fois il a invité des jeunes artistes non Fluxus. Par la suite, j’ai été avec N. J. Paik lui montrer quelques semaines avant sa mort, les vidéos qu’on avait faites de cette soirée, ce qui l’a rendu furieux car, c’est vrai, elles étaient mauvaises mais quel document précieux today.

En 76 donc. J’habite avec Olga dans ce loft que G. Maciunas me vend pour trois sous. Je l’y invite d’ailleurs à participer à une performance collective en avril 77. À trois soirées avec d’autres artistes, intitulées Grommets #4. Un « grommet » est un œillet ; un petit trou rond. Le loft comportait, côté Est, un très grand espace, avec une mezzanine sur le côté Sud, et une autre à l’Ouest. J’avais tendu une toile qui allait du plancher au plafond et qui s’étendait en largeur devant les deux mezzanines. Six échelles partaient en oblique du plancher pour aller s’appuyer, à une égale distance les unes des autres, sur le bord des mezzanines. J’avais aménagé à ce niveau six petites cellules et en bas une quinzaine. Elles étaient toutes indépendantes. C’est, enfermés dedans, que les artistes ont présenté leur performance, que l’on ne pouvait voir qu’à travers un œillet fixé sur la toile à un endroit qui leur convenait. Les soirées duraient environ une heure et demie pour laisser aux visiteurs qui patientaient à la queue leu leu devant chaque « grommet », le temps de lorgner les nombreuses performances. De leur côté, les artistes devaient observer des contraintes. Difficile de rester une heure et demie à performer dans une cellule de 2,25 m2. J’espère qu’ils m’ont pardonné. J’ai renouvelé cette installation en proposant à d’autres artistes de faire des performances dans les mêmes conditions. On en a fait cinq entre 76 et 80 et Grommets est devenu le nom de la galerie.

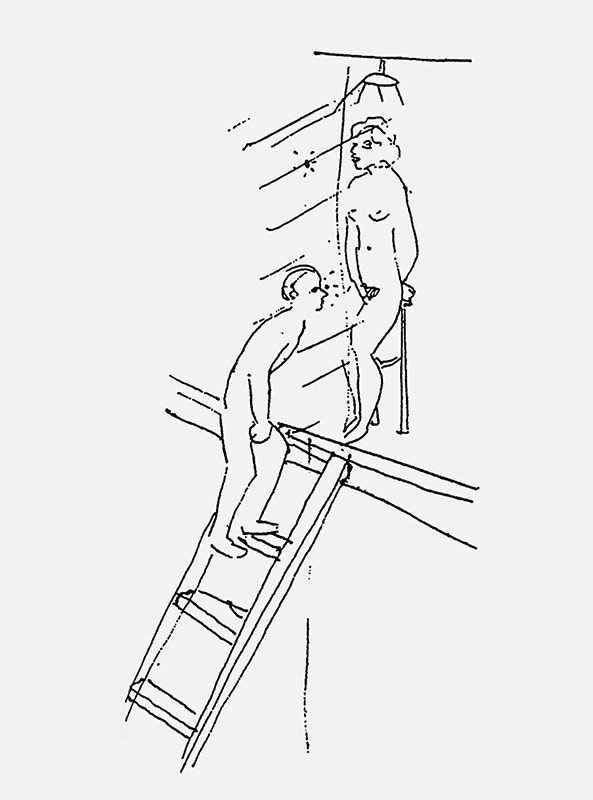

Olga Adorno, dessin de sa performance lors de Grommets #3, décembre 1976.

EM : Tu as été également très proche de Robert Filliou et de André Cadere.

JD : La dernière fois que j’ai parlé à Robert Filliou c’était au téléphone. J’étais à Pierrefeu, il m’a annoncé qu’il avait décidé de se retirer dans un monastère tibétain, aux environs des grottes de Lascaux et qu’il en sortirait, éventuellement dans trois ans, trois mois, trois jours. C’était trop sérieux, ça nous a fait rire. Et sur ce, on s’est perdu de vue. Puis trois ans plus tard, poussé soudain par un courant télépathique filliouesque, je lui ai écrit. Quelques jours après, Vicky Remy, une de ses amies, m’a téléphoné : « Je lui ai donné votre lettre », m’a-t-elle dit, « et j’ai dû la lui lire car il était mourant mais conscient ». Marcelline, deux jours après, m’annonçait la mort de son père. Robert a souvent participé à nos performances collectives. Par exemple au Musée du Louvre, le 16 octobre 78, il n’était pas à Paris, il nous a demandé pour sa participation d’une minute de faire faire à Augustin, qui venait d’avoir un mois et demi, sa première visite au Louvre.

J’ai rencontré A. Cadere en 1971, à Paris. J’allais à Bordeaux au festival Sigma, pour organiser une expo Art et Technologie. Je l’ai tout de suite invité à exposer son bâton de juif errant. Peut-être parce que c’était l’objet le moins technologique du monde ? En tous les cas, un objet qui marque à mes yeux cette époque. On le voit dans Artists Propaganda apparaître parmi une de ces séries de vidéos que nous faisions alors, dans les studios de Beaubourg. La dernière fois que j’ai vu A. Cadere, c’était dans une rue à New York (mai 78 ?). Il avait le Village Voice dans les mains où sur une page on le voyait en photo et derrière on voyait la mienne. Nous étions dos à dos.

EM : Le 16 octobre 1978, tu organises les Art Performances / Minute au Musée du Louvre qui se terminent par un scandale ? Que s’est-il passé précisément ?

JD : Le 16 octobre 78, trente-neuf artistes se sont présentés dans l’après-midi, au Musée du Louvre pour faire à tour de rôle une performance d’une minute devant une peinture de leur choix. Grâce à l’appui de P. Hulten, directeur de Beaubourg, la permission de faire une telle chose au Louvre venait du directeur même des Musées de France. Avec bien entendu, des règles du genre : ne pas parler haut, ne pas s’asseoir, ne pas…ne pas…autrement dit : se tenir comme des touristes. Évidemment décidés à enfreindre les règles, nous avons suscité entre les responsables présents et nous, une tension telle qu’elle a contribué à donner à l’ambiance – déjà exceptionnelle, compte tenu du lieu – une acuité particulière et favorable aux actions. Good ! Le Louvre est devenu, cet après-midi-là, un musée vivant. On a pu faire vingt-trois performances sur les trente-neuf prévues et devant une très large audience. On a dû arrêter après l’intervention de trois étudiants imbéciles qui ont lâché un produit inoffensif mais très fumigène dans la galerie de la reine Médicis. La direction a commencé, alors, à fermer les portes. Le tout a duré 90 minutes. Les journalistes, hélas, ont brillé par leur absence.

Interruption forcée de Art Performances / Minute, à cause de fumigènes posés par des étudiants, dans la Galerie Médicis du Louvre. Musée du Louvre, Paris, 16 octobre 1978. Photo : André Morain.

EM : Parallèlement à ces différentes performances tu commences à réaliser au début des années 70 des vidéos, généralement des petits films tout aussi poétiques que nonchalants que tu continues à produire aujourd’hui. Quelle place ont-ils dans ton œuvre ? Racontent-ils des histoires ou ne sont-ils que de simples haïkus totalement autonomes ?

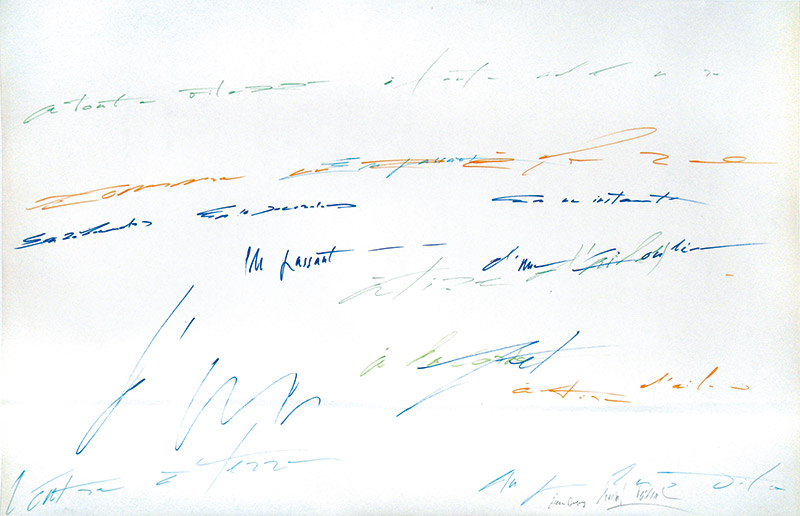

C’est grâce aux vidéos (et souvent mal prises) pendant les performances qu’on a aujourd’hui des archives. J’ai, parallèlement à ces archives, constitué une collection de vidéos filmées dans des studios. Ceux de Davidson Gigliotti, du groupe Defess, de Beaubourg, plus tard, dans lesquels j’invitais des artistes à faire des performances très courtes qui devaient répondre à des contraintes formulées par les titres que je leur donnais, comme j’ai toujours fait. Exemples : Artists Shorts, Artists Propaganda (j’en ai fait trois), Chant a Cappella, La Pub… Les petits films dont tu parles ont été tournés par une caméra super 8. Pendant quelques années, Central Park fut l’un des lieux de prédilection des Hippies. C’est là que je filmais. J’ai aussi filmé, avec une lentille spéciale, le corps d’une personne, de la tête aux pieds, avec la caméra tenue à une distance de la peau de 2,5 cm. Un poil vu à cette distance ressemble à une grosse brindille et la pilosité pubienne à une forêt profonde, si l’on est romantique.

EM : Peux-tu parler précisément de vidéos récentes telles Sagittarius ou Rosalie ?

JD : J’ai fait, ces trois dernières années des vidéos filmées par mon fils Augustin et par Guy Mathieu. Sagittarius – la vidéo est divisée en deux parties : dans la première, la scène se passe sur une table entre deux mains et un crayon lequel va, par des manipulations successives se transformer en flèche. Dans la deuxième partie, la flèche est collée sur la vitre d’une voiture. Filmée, alors, de l’intérieur de la voiture qu’on ne voit pas, elle file à toute allure dans les rues de Nice. L’idée du film repose sur une date : le 22 novembre – ma date de naissance – et c’est le premier jour du sagittaire. D’où le titre écrit sur la flèche 22 / 11 – 00. Filmé par Augustin, ça dure moins de trois minutes. Rosalie – la vidéo montre les ombres portées de quelques personnes qui marchent sur une route en poussant devant elles des grosses branches de mélèze qui résonnent. Filmé par Guy Mathieu ça dure, comme la précédente vidéo, moins de trois minutes.

EM : Tu te lances tout doucement dans l’écriture d’anagrammes. La première date de 1973 : « American Venus Unique Red / Univers Ardu en Mécanique ». Mais c’est en 1979 que cela devient une véritable obsession.

JD : 73. C’est vrai qu’à une époque les crayons furent pour moi une source d’inspiration. Je suis tombé sur un crayon, par hasard, un jour de désœuvrement et sur lequel étaient marqués ces quatre mots : « American Venus Unique Red ». Pour m’occuper, j’ai essayé de faire une anagramme avec les vingt-deux lettres de ces quatre mots. C’est par tâtonnements, mais en plusieurs heures quand même, que j’ai fini par tomber sur ces quatre autres mots : « Univers Ardu en Mécanique ». Cette métamorphose m’a vraiment frappé, mais je ne me doutais pas qu’elle allait changer ma vie. Bigre ! J’avais trouvé une mine inépuisable que je continue aujourd’hui encore à creuser avec autant de surprises que de plaisir.

« Il A L’AIR AMATEUR DE SURPRISES

AMATEUR DE PLAISIR, IL RASSURE (25 x2) »

EM : Tu abandonnes progressivement l’organisation de performances pour revenir à la fin des années 70 à la production d’objets. Une question d’âge ou un épuisement d’un système qui commence à s’essouffler tant sur le plan personnel que collectif ? On sait que la performance s’embourgeoise beaucoup à partir de cette époque. À quelle date quittes-tu New York et que fais-tu dans la foulée ?

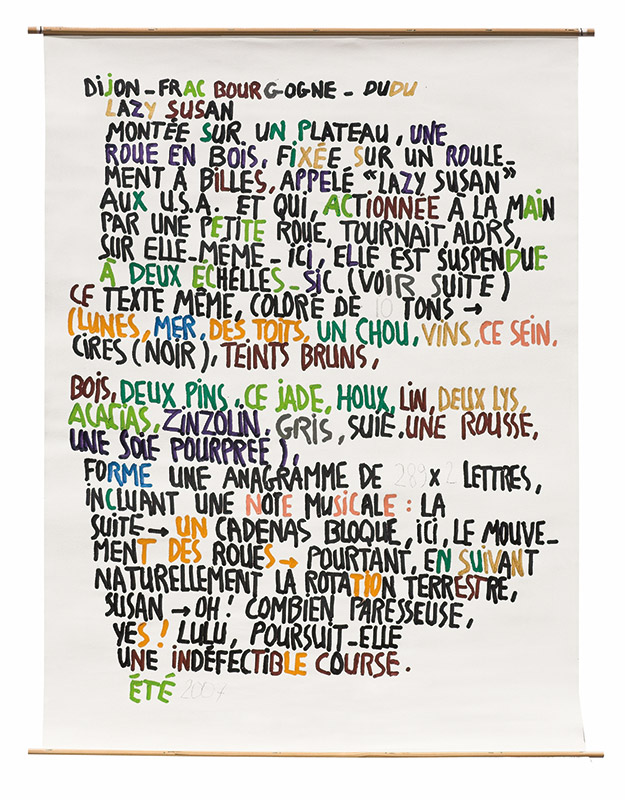

JD : En 1978, je m’essoufflais sans doute. La dernière performance collective présentée dans ma galerie fut beaucoup moins vivante que les précédentes. J’ai donc arrêté les performances. J’étais aussi sur autre chose : je commençais à travailler sur une sculpture. J’avais, en 1974, construit pour faire une performance, une petite scène en bois, circulaire, de 80 cm de diamètre. Elle était fixée à une planche de 150 cm de long. Cette scène, montée sur un système de roulement à billes qu’on appelle en américain « lazy susan », était rotative. Pour en faire une sculpture, je l’ai suspendue à deux échelles qui avaient servi à faire des performances sur une tour à P.S.One et que j’ai fixée l’une contre l’autre, en haut, ce qui a formé un ensemble inscrit dans un grand triangle. Il touchait presque le plafond, à 3,50 mètres. J’ai ensuite bloqué la roue, encore mobile. Ainsi la scène rotative perdait sa fonction. C’est alors que j’ai constaté qu’elle tournait encore car elle suivait paresseusement la rotation de la terre : je l’ai appelée Lazy Susan.

C’est sa hauteur qui m’a donné l’idée de faire une exposition de pièces qui auraient toutes une dimension à l’échelle de la galerie. Vue la taille, j’ai eu du mal à trouver les cinq artistes avec lesquels j’ai fait une expo que j’ai appelée Big and Free. « Big », certes, mais « free » ? En réaction sans doute au marché organisé par des galeristes qui ouvraient, alors, des espaces dans le ghetto portoricain du Lowery Side. Cet « Art Business » dans ce quartier misérable était scandaleux. Il y avait dans ce quartier, en 84 – date de mon départ de New York –, une quarantaine de galeries sous protection policière, tandis que SoHo était devenu le quartier le plus bourgeois du monde : insupportable ! Tu parles de l’embourgeoisement des artistes performeurs. Peut-on dire ça ?

Jean Dupuy, Lazy Susan, 1979, échelles et tournette en bois, cadenas, 390 x 210 x 40 cm. Collection Frac Bourgogne. Vue de l’exposition À la bonne heure !, Villa Arson, Nice, 2008. Photo : Jean Brasille / Villa Arson.

Qu’ai-je fait entre 78 en 84 ? Des expositions collectives dans le Fine Arts Building, une lecture à Columbia University et dans ma galerie, cinq expos en collaboration avec Emily Harvey et Christian Xatrec. Et heureusement, car depuis 79, j’étais parti dans une tout autre direction et qui allait bien vite me prendre le plus clair de mon temps. Je m’étais à nouveau lancé dans des écritures d’anagrammes. C’était une gageure. J’entrais dans un nouveau monde avec beaucoup de détermination et beaucoup d’excitation.

Avant de poursuivre dans cette direction, laisse-moi te dire qu’en 1980, j’ai eu l’occasion, invité par Jacques Halbert, d’organiser avec lui une performance collective inoubliable qui a duré une semaine, pendant laquelle nous avons descendu la Loire entre Montsaureau et Saumur, sur des radeaux. Une occasion de faire, je dirai, des performances « much to the entertainment of the crowd » – pour le plus grand amusement populaire.

Jean Dupuy, Lazy Susan, 2007 acrylique sur toile, 143,5 x 110,5 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

Je reviens à ces années 78-84. J’avais de plus en plus le sentiment de faire trop de choses à la fois. Je ne reconnaissais plus l’underground que j’avais côtoyé dès mon arrivée à New York. La nouvelle génération m’échappait et le climat qui régnait downtown où j’habitais depuis 1967, me repoussait. Je n’ai eu aucun mal à tout laisser tomber. Il me fallait trouver un tout autre environnement pour me livrer entièrement et réussir le pari dans lequel je m’étais engagé – Allez ! Lulu.

EM : Tu t’installes à Pierrefeu, dans l’arrière-pays niçois, en 1984.

JD : En 84, huit jours après mon départ de New York, j’étais à Nice et huit jours plus tard, je tombe sur Pierrefeu dans l’arrière-pays. Dans le village, il n’y a qu’une rue trop étroite pour une circulation automobile. La maison que j’achète fait face à l’Ouest – où on ne voit pas une seule maison – à une montagne qui s’appelle « la Tête du Puy ». Altitude : 1000 mètres. C’est sauvage, les bruits que l’on entend sont naturels. Plus tard en 98, j’ai acheté un appartement à Nice.

EM : Tu publies en 87, YPUDU ANAGRAMMISTE. Roman formel ou mode d’emploi des anagrammes ? Le double perdure-t-il encore aujourd’hui.

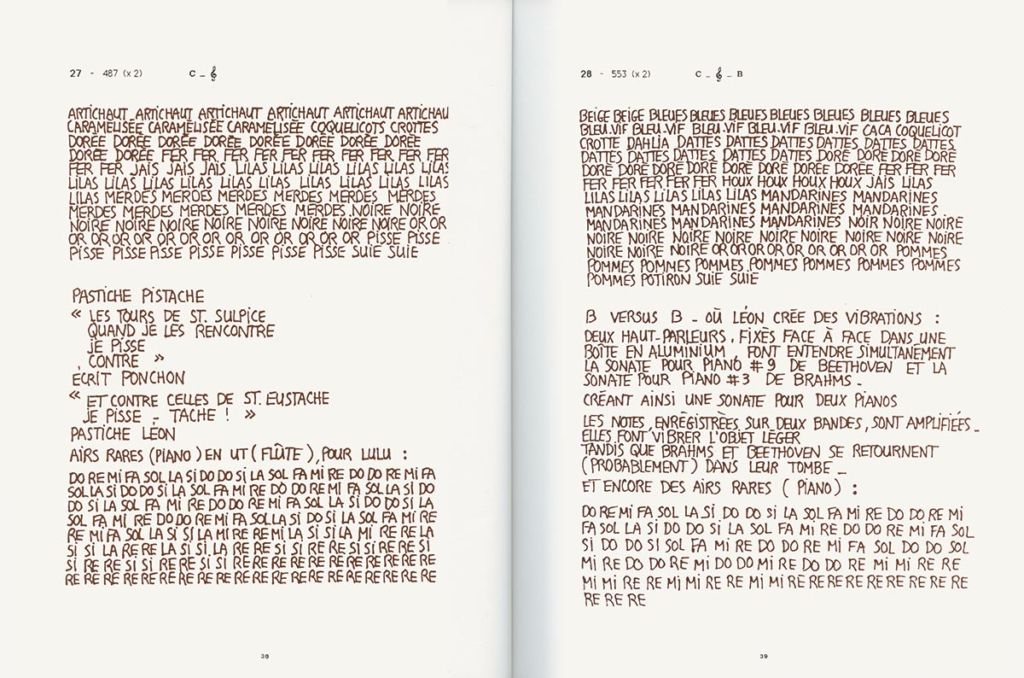

YPUDU ANAGRAMMISTE. Si c’est un roman il est picaresque et encore, je ne pense pas que ce soit un roman. Formel ? Certes, son écriture est basée sur l’anagramme. « À la lettre, l’anagramme est une limitation. Pourtant c’est cette limitation que D. pose comme l’axiome qui ouvre le champ de son imaginaire » : je cite, ici, les deux premières phases de la postface, écrite par Christian Xatrec, éditeur de ce premier livre d’anagrammes que j’ai intitulé YPUDU ANAGRAMMISTE. Il est sorti en 87. J’ai mis presque trois ans pour écrire (Hand Made !) les 85 000 caractères que représentent ses quelques cent quatre vingt neuf pages.

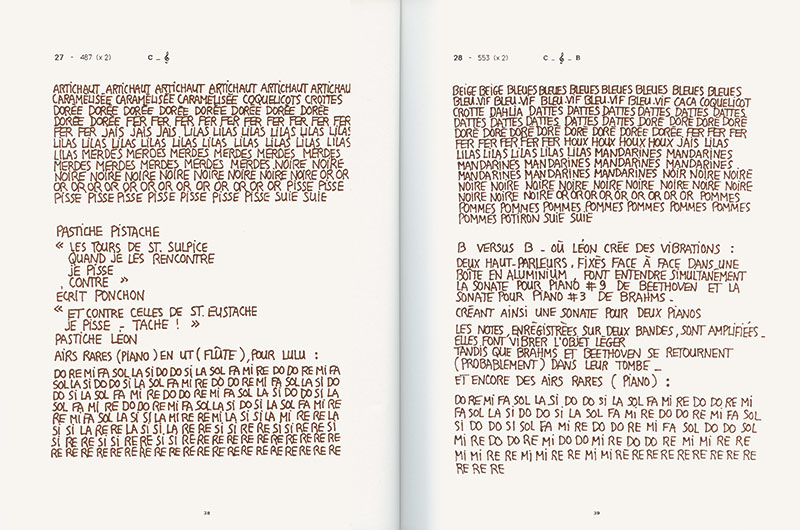

C’est un portrait de Léon (Leo, en anglais), qui commence à son adolescence. Il parle de sa famille, de ses amis ; il décrit des objets souvent curieux qu’il crée ; il invente aussi un personnage, un black bilingue et qui bégaie. Le bégaiement est un des systèmes qu’il utilise pour résoudre les équations de lettres (les anagrammes) que constituent ses textes. Une grande partie du livre est écrite en marron. À la page 13, on lit ceci : « Ce livre est écrit en marron. Marron est la somme des couleurs. Léon écrit en couleurs ». Il contient cinquante-deux photos et trente-trois partitions musicales homophones. À Berlin, « Daad » et Rainer Verlag ont fait une édition en dix-sept couleurs, qui comprend soixante-dix-neuf anagrammes tirées de l’édition de Xatrec, sous le nom de Léon. Elle inclue trente photos et cinquante-quatre partitions musicales.

Jean Dupuy, Ypudu, anagrammiste, Christian Xatrec Publication, New York, 1987 (21,5 x 28 cm, 192 pages)

EM : Tu as publié depuis le début des années 1980 une trentaine de livres d’artistes. Tu y es très attaché. Ils semblent fonctionner comme le prolongement direct de ton œuvre.

JD : Les premiers livres que j’ai publiés sont des catalogues, dans lesquels je présente mes œuvres photographiées et accompagnées par des textes. Le quatrième livre, YPUDU ANAGRAMMISTE, n’est pas un catalogue ; c’est ce qu’on appelle un livre d’artiste. C’est une œuvre, comme une peinture ou une sculpture, que j’ai écrite dans un bureau exigu, assis à une table, à côté d’une fenêtre, à l’Est. C’est là que j’ai appris à me lever tôt. Je cite Lichtenberg : « Ce matin, j’ai permis au soleil de se lever plus tôt que moi ». Ça m’arrive aussi.

YPUDU ANAGRAMMISTE a été publié en 87. À partir de cette année, tous mes livres seront des livres d’artistes (qui pour certains me servent aussi d’archives). Ils sont pour la plupart en couleurs. Ils sont tous écrits à la main et tous sont constitués de textes anagrammatiques. Je connais le nombre de lettres exact qui composent chaque texte. Par exemple un coffret de trois livres qui a été édité par le F.R.A.C. Bourgogne en 2002 porte ce titre : Anagrammes 8235 x 2. Ce chiffre représente le nombre de lettres qui ont servi à faire les équations, en l’occurrence il y en a quarante-six. Ecrire sous cette forme, ça demande du temps. Grâce à des systèmes successifs, ce qui, au début, me prenait quatre semaines pour résoudre une équation de deux cent lettres me prend aujourd’hui une vingtaine d’heures. Ce qui est difficile c’est de trouver le ton. Il ne dépend jamais d’un système. L’opération mentale pour parachever une anagramme demande beaucoup d’attention. Aux questions que ça pose, le hasard alors me donne des réponses inattendues et fréquentes. Je baigne dans un mode de surprises. Les surprises, c’est le plaisir, je l’ai déjà dit, ce qui explique mon acharnement. Ça reste aujourd’hui la même aventure qu’au départ. Comme pour toute œuvre, il y a des livres que je préfère. Il y en a aussi certains que j’aimerais bien refaire. Il y en a aussi un qui est basique, c’est YPUDU ANAGRAMMISTE. Les livres que je préfère ? Je réponds en citant un aphorisme de Sylvie Cotton : « Je préfère tout ! »

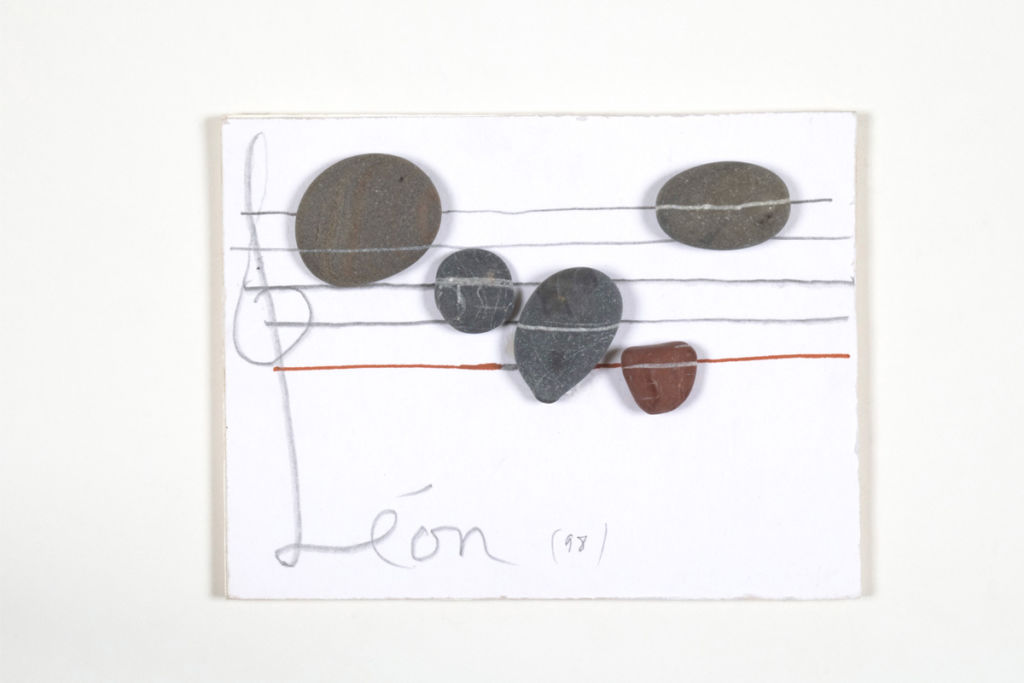

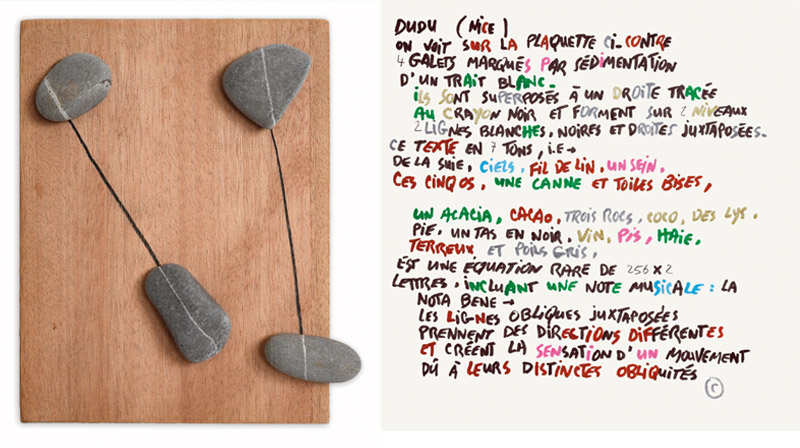

Jean Dupuy, 2007, pierres et crayon sur bois, 15 x 11,5 cm, acrylique sur papier, 20 x 20 cm. Photos : Nicolas Calluaud.

EM : Tu commences au début des années 1980 à réaliser des petites sculptures, notamment avec des galets que tu ramasses lors de tes balades en montagne ou sur la plage de Nice.

JD : C’est en 1981 à Carnac que j’ai réalisé les premières œuvres dont tu parles. Alors, je me sers de galets de la même manière que plus tard, vers 1990, où j’ai commencé à m’intéresser aux galets qui recouvrent les plages de Nice. Certains sont marqués de traits, de signes, de lettres même, voire de chiffres ; c’est plus rare. En général, les galets sont plutôt gris. Les traits, eux, sont blancs : ils sont dus à une sédimentation. La meilleure façon que j’ai trouvée pour les présenter, c’est de les coller sur des plaquettes de bois.

Laisse-moi te décrire un de ces chefs d’œuvres. Deux traits noirs obliques mais pas parallèles sont tracés au crayon noir sur une plaquette. J’ai collé à leurs extrémités deux galets dont les traits blancs se superposent « parfaitement » aux traits noirs du crayon. En regardant attentivement on a une sensation de mouvement comme un balancement dû probablement à la différente obliquité des deux traits noirs. De plus les traits noirs semblent changer de couleur et devenir blancs sur les galets. Trompe l’œil ! Lulu. Ça me fait penser à un projet jamais réalisé : je monte sur une scène pour ouvrir, au fond, une porte. Je me mets à l’ouvrir très lentement ; elle grince, elle grince, et soudain, on voit un violoniste jouer du violon. Et puis, très vite, tout s’arrête. Le rideau tombe. Qui grinçait ? la porte ou le violon ? Trompe-l’oreille ! Lulu.

EM : Tu réalises aussi des machines célibataires qui fonctionnent, semble-t-il, comme des rébus imagés. Je pense notamment à Carrousel.

JD : Ce carrousel est un objet qui montre trois plateaux. Ils tournent lentement en entraînant une vingtaine de plaquettes en carton sur lesquelles sont représentés des animaux. J’ai peint les corps au lavis, en noir et les têtes sont figurées par des petites sculptures en pierre que j’ai collées sur les cartons. Ce sont en fait des morceaux de récifs – qui ont quelquefois, comme dans ce carrousel, une apparence de têtes d’animaux (et même de têtes humaines) : Ready-mades – constructive nature ! – que j’ai trouvés sur les plages des Caraïbes au cours de mes voyages (1998-2001).

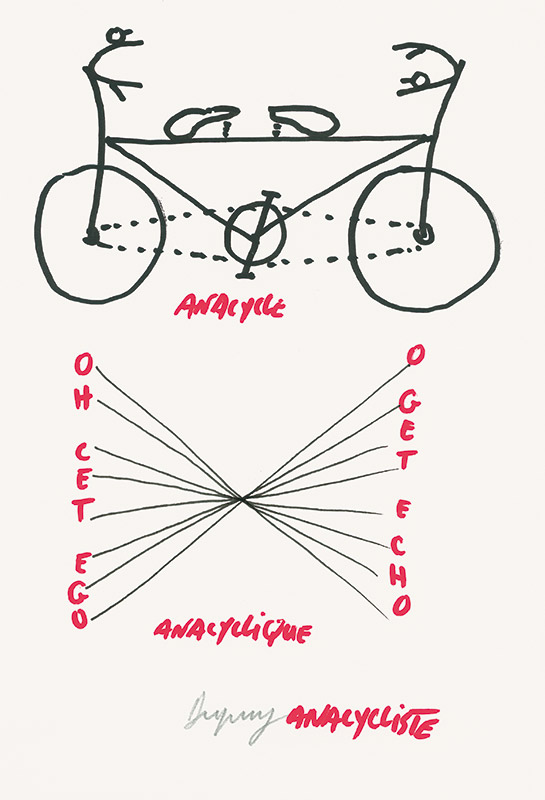

Jean Dupuy, Anacycle, 2004 acrylique sur papier, 21 x 14,5 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

EM : Peux-tu également évoquer cette pièce récente intitulée ANACYCLE ?

JD : Je ne sais plus quand j’ai trouvé cette anacyclique :

« OH ! CET EGO – O ! GET ECHO »

Ni quand j’ai eu l’idée d’en faire un objet que j’appelle ANACYCLE et que je signe « D. Anacycliste ». Une anacyclique c’est un mot ou une phrase qu’on peut lire dans les deux sens mais qui, contrairement au palindrome, change de signification. L’anacycle est un cycle pour une personne qui roule dans un sens ou dans le sens opposé sans pouvoir virer : elle a deux guidons, deux selles (face à face), deux pédaliers, deux freins et deux sonnettes qui ont deux sons différents ; ce qui rend ce cycle plus anacyclique que palindromique.

Jean Dupuy, L’anacycle, 2006, techniques mixtes, 117 x 207 x 61 cm. Photo : Muriel Anssens.

EM : On a l’impression que certaines de tes œuvres sont des longs processus qui traversent le temps. Je pense notamment à l’Horloge musicale (JOA) ou Lazy Susan.

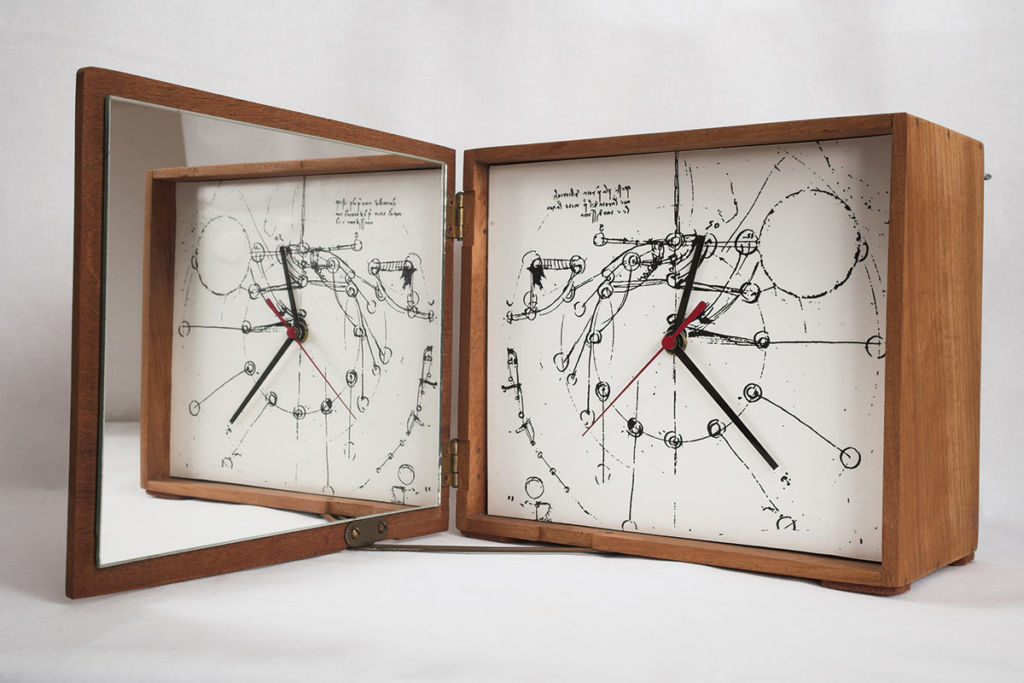

JD : JOA – Comme tu le sais déjà, Lazy Susan – commencée en 1974 pour une performance où j’ai rasé ma moustache – est devenue une sculpture en 79 à propos de laquelle j’ai écrit une anagramme en 1985, parachevée de cent trois notes musicales anglaises. Lazy Susan, en suivant la rotation de la Terre, tournait vingt-quatre heures par jour. J’ai eu alors l’idée en 2007 de faire, avec les cent trois notes, une horloge musicale dont les heures se lisent sur vingt-quatre heures. La gamme anglaise est composée de sept lettres : C (Do) D (Ré) E (Mi) F (Fa) G (Sol) A (La) B (Si). Ainsi, les trois lettres/notes du mot « bed » (lit) chantées simultanément en trio, donne un accord musical. C’est donc sur cette relation notes et mots que j’ai dessiné l’horloge. À chaque seconde, on entend soit un solo, soit un duo, soit un trio, soit un quatuor. Finalement, le tout donne douze solos, huit duos, dix-huit trios, vingt-deux quatuors en soixante secondes.

EM : Les hasards et les coïncidences jouent un rôle majeur dans ta vie comme dans ton œuvre. L’absurde aussi.

JD : Ma réponse tient en une équation de 15 (x 2) lettres :

« AH ! C’EST DRÔLE, MAIS

LE HASARD, C’EST MOI ! »

EM : Doit-on considérer qu’il n’y a aucun lien entre ta période peinture lyrique, l’art technologique, les performances ou les expositions collectives à New York, les anagrammes, les polypes, les rébus, les phonèmes ? Ou tout cela est-il régi sous le signe d’un souci d’expérimenter encore et toujours des nouveaux territoires ? De ne jamais se ressembler ?

JD : Permets-moi, cher Éric, de te répondre par un rébus, que probablement tu connais :

AB(2)

—–

DO

Texte écrit à l’occasion de la publication, en 2008, de l’ouvrage monographique « À la bonne heure ! », consacré à Jean Dupuy, coproduit par la Villa Arson, la Villa Tamaris, le MAMAC de Nice, les FRAC Bourgogne et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et La Galerie François Barnoud (Dijon), chez Sémiose éditions avec des textes d’Arnaud Labelle-Rojoux, Éric Mangion, Robert Bonaccorsi, Erik Verhagen, Michel Giroud et Christian Xatrec.

Couverture : Jean Dupuy, Leo’s Clock, 1972, boîte en bois, mouvement d’horloge, aiguilles, tirage photographique et miroir, 20,5 x 24 x 12,5 cm (fermée). Photo : Nicolas Calluaud.