Pour Marc Buchy une partie de l’art contemporain reste profondément matérielle et articulée autour de l’objet, de l’aura et du rétinien ; quand la société se fonde, elle, sur la savoir, la recherche-création ou la data. Depuis la « critique artiste » identifiée dans Le nouvel esprit du capitalisme par Luc Boltanski et Ève Chiapello, les paradigmes artistiques se sont diffusés à l’intérieur du modèle libéral. Inversement, les notions de marché, d’entrepreneuriat ou de valeur d’échange sont apparues dans la sphère culturelle. Marc Buchy se glisse dans les interstices de ce capitalisme culturel et cognitif afin d’en révéler les incohérences. Artiste mobilisant des œuvres-de-service ou des œuvres-entreprises, il s’intéresse aux connaissances et se demande « ce que le savoir fait être ». Comment transmet-on le patrimoine immatériel et les savoir-faire à travers le temps ? Dans quelles mesures la pensée rationnelle occidentale quadrille-t-elle nos gestes, notre travail, notre repos, nos loisirs ? À travers des hacks discrets, il tente de déstabiliser l’ordre vectorialiste qui détient le monopole des informations marchandisées au profit de pratiques « imprévisibles », tout à la fois infravisuelles et fortuites.

Marion Zilio : Dans une société qui valorise le voir au point d‘en faire un élément de visibilité prédatrice où chacun devient une proie, voire une cible potentielle, tu préfères sonder les voies de l’infravisuel. Peux-tu revenir sur ce concept, dont tu as forgé les contours dans une œuvre manifeste et évolutive sur Internet ?

Marc Buchy : La création du terme infravisuel remonte à 2016, alors que je suivais un postmaster d’une année à New York. L’un des grands axes de ce programme était de sonder les formes possibles de l’art, en poussant son acceptation dans ses ultimes retranchements. Je me demandais, de manière presque naïve, si face à notre surproduction et surconsommation de biens et d’images, il était encore bien utile pour un artiste d’en produire davantage, en ajoutant du flux au flux. C’est pourquoi j’ai commencé à développer des gestes d’effacements, de soustractions, de détournements…

Plus précisément, je souhaitais m’inscrire dans une certaine filiation à la célèbre formule de Marshall Macluhan, « The medium is the message » qui stipule que le canal de transmission d’une information compte davantage que le contenu ou le sens du message. La forme de l’œuvre est donc aussi importante que le fond. Je me suis intéressé à des notions propres à l’œuvre-outil, l’œuvre-service, l’œuvre-de-situation… Ce n’était pas tant l’idée de rejeter toutes les formes de l’art ni de produire des œuvres invisibles, mais bien d’insister sur la notion « d’infra », littéralement ce qui est « juste en dessous ». L’infravisuel n’est pas une tabula rasa ni un manifeste. Je n’abroge ni ne brocarde rien. Je propose tout au mieux des axes de réflexions en libre accès. Comme une mise en pratique de ces idées, j’ai donc fait de la création de ce mot et de ma tentative de définition, une partie intégrante de mon corpus d’œuvres, sur un même plan d’égalité que mes autres projets. Son format de site Internet offre au texte une dimension fluide et évolutive, comme le flux de la pensée. Je peux, par ailleurs, y ajouter des entretiens avec d’autres artistes, mais aussi, et surtout, le rendre ouvert et accessible au plus grand nombre.

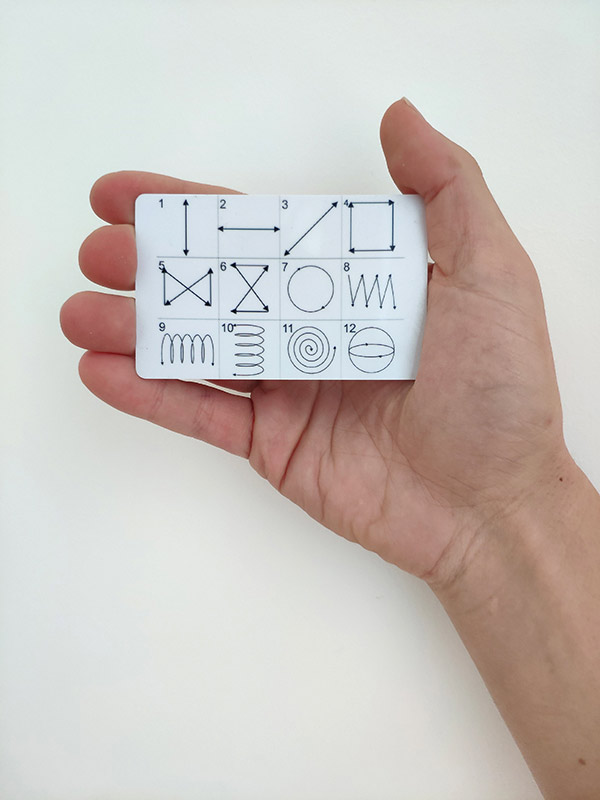

Marc Buchy, Gymnastique Oculaire, 2019, instructions pour l’équipe du BPS22,

exposition Tenir à l’oeil, BPS22 (Charleroi, Belgique) © ADAGP, Paris 2021

MZ : En quoi ta proposition se distingue-t-elle de l’art conceptuel ou situationniste ?

MB : Si les Situ et l’idée de « situation construite » me sont chers, je me sens plus proche de l’art conceptuel. Le texte sur l’infravisuel s’ouvre par une critique de l’article fondateur de Joseph Kosuth, Art After Philosophy. J’étais ennuyé par le fait que Kosuth cherche avant tout à justifier et légitimer sa propre pratique (le langage), mais surtout l’inscrive dans un geste de fermeture plutôt que d’ouverture. Alors qu’il blâmait les formats traditionnels de l’art, il pose ses « propositions artistiques » comme essentielles et incontournables, ce qui, nous en conviendrons, paraît paradoxal. J’avais le sentiment qu’il fallait au contraire ouvrir le plus possible, en allant voir ailleurs ; cesser de rebattre les règles d’analyse du white cube, du cadre, etc. pour se frotter à d’autres thématiques.

MZ : Est-ce pour toi une manière de se soustraire à la visibilité artistique, ou au capitalisme de surveillance ?

MB : Ici on aborde des notions qui ont pu graviter autour de la conception d’infravisuel, mais qui n’en constituent pas le cœur. C’est davantage un point de départ, dont je développe les analyses par la suite à travers certains choix esthétiques ou formels. Nous vivons, il me semble, dans une époque portée par deux forces a priori contradictoires. D’une part, nous sommes régis par des formes visuelles extrêmement poussées, perfectionnées, idéalisées, voire envahissantes qui passent par la communication politique, le design, la publicité, etc. Et d’autre part, nous baignons au sein de puissances non visibles, soit parce qu’elles sont supposément immatérielles telles que les technologies numériques ou les marchés financiers, soit parce qu’elles adoptent des stratégies d’invisibilités. Je pense par exemple à l’effet de sidération et de surprise du terrorisme contemporain, ou encore au « réchauffement climatique », dont la notion reste particulièrement abstraite et irreprésentable. Lorsque le gouvernement français affirme que nous sommes « en guerre contre un virus », c’est un peu le même ordre d’idées qui sévit, selon moi. Aussi, si nous sommes pris entre ces deux forces, se pose la question de savoir ce que cela fait de et sur nous. Quel impact cela a-t-il sur nos pensées, nos corps, nos libertés ? Ces deux forces sont-elles par ailleurs si antinomiques que cela ? Est-ce qu’une visibilité/visualité totale n’aboutit pas, au contraire, à une invisibilité tout aussi absolue par une sorte d’aveuglement ? À une dramatique sclérose des possibles ? Lorsque Mark Fisher parle de « réalisme capitaliste », il y a une sorte de point névralgique, où notre rapport hyper-visuel au monde nourrit plutôt un imaginaire (système clos) qu’une imagination (système ouvert). Les réseaux sociaux me semblent être le paroxysme de ces deux dynamiques. Le partage et la transparence généralisée y sont prônés, mais cela sert bien davantage à masquer d’autres jeux de pouvoir incroyablement plus difficiles à identifier et à contester. Peut-être que le panoptique idéal n’est plus, ou n’a jamais été, celui d’une prison en béton armé, mais une infrastructure en verre. Si je poursuis le raisonnement, je dirais que la question du « voir » n’a plus rien à voir avec sa conception classique. Nous avons basculé dans une autre forme de lecture du monde. C’est pourquoi je ne peux m’empêcher de sourire lorsque certaines personnes continuent de citer la célèbre formule « Big Brother is watching you » de George Orwell. D’après moi, nous sommes bien davantage dans « Big Brother is recording you », biais par lequel nous basculons dans l’empire de la data et de la pré-vision.

MZ : Le Musée, « appareil de construction et d’éducation du regard par excellence », devient pour toi un terrain d’expérimentation permettant d’infléchir ta proposition, ainsi qu’en témoigne ton exposition Tenir à l’œil au BPS22, en 2019. Cherchais-tu à court-circuiter la valeur exposition de l’art contemporain ou la fonction de regardeur ? Voire encore, à renverser le dispositif de surveillance de ces temples dédiés à l’art, où le contrôle est omniprésent et pourtant caché ?

MB : L’invitation de Dorothée Duvivier était axée sur la partie « infiltration » ou « détournement » de ma pratique. J’avais carte blanche, mais l’espace physique qui m’était dévolu était, pour le moins, réduit. J’ai donc détourné le rôle du Musée et l’attente que l’on peut avoir de ce type d’institution (le musée étant d’abord un lieu que l’on visite pour regarder des choses). J’ai, à l’inverse, décidé de faire une exposition où il n’y avait quasiment rien à voir, mais qui tentait de sonder la construction du regard ainsi que sa potentielle mécanisation à l’ère du « capitalisme de surveillance ». Pour ce faire, je n’ai pas privilégié, comme on aurait pu l’imaginer, une technologie de pointe mais une approche directe, par la physicalité, les corps, la présence et l’absence, par une sorte de réalité scriptée.

Marc Buchy, Visiteurs-mystères, 2019, vue de l’exposition Signal, Friche La Belle de Mai (Marseille) ©Jean Christophe Lett

Il y avait toute une série de protocoles et d’interventions qui se sont déployés en amont, pendant et en aval de l’exposition. J’ai par exemple demandé à l’équipe du musée — du personnel technique au directeur — de réaliser une petite gymnastique oculaire chaque jour lors de leur prise de poste ; gymnastique que les visiteurs pouvaient aussi exécuter par l’entremise de cartes-instructions distribuées gratuitement. L’œil devenait ainsi un muscle comme un autre que l’on pouvait renforcer en vue d’une quête absurde d’effectivité, sans pour autant qu’il y ait matière à voir. J’ai également conçu une fausse société d’audit réalisant des tests dits de « clients-mystères » que j’ai appliqués à l’institution qui m’invitait. J’ai ainsi recruté de façon anonyme des inconnus sur Internet qui ont visité – ni vus ni connus – l’exposition précédent la mienne. Ils et elles ont par la suite rempli un questionnaire en évaluant le musée d’un point de vue pratique (qualité de l’accueil, de l’éclairage, des assises…) et non bien sûr artistique. Ces visiteurs-mystères m’ont ensuite envoyé leurs réponses qui furent présentées lors de mon exposition. Pour Paying Attention, je me postais devant la maison des agents de sécurité et de gardiennage du musée, pendant leurs heures de service. Tandis qu’ils veillaient sur « mon musée », je veillais « sur eux ».

Tout ceci relevait d’une série de mises en abyme du regard et de l’attention aboutissant à l’idée que l’on ne savait plus bien qui regardait qui ni comment ou pourquoi. Un peu comme cette lampe, Réactance, que j’ai installée dans l’un des couloirs du musée et dont le détecteur fonctionnait à l’envers : elle s’allumait lorsqu’il n’y avait personne et s’éteignait dès qu’il y avait du mouvement.

MZ : La question des connaissances, libérées de leur subordination effective, se retrouve également dans bon nombre de tes œuvres. Je pense notamment à Instruction (2015), deux certificats de non-apprentissage de la danse et de l’astronomie qui t’engagent à l’échelle d’une vie. S’agissait-il pour toi de t’extraire, de manière ironique, de la « classe vectorialiste », mise en lumière par McKenzie Wark, dans Un Manifeste Hacker ? Visais-tu l’improduction ?

MB : Instruction est une œuvre protocolaire, voire performative, qui passe par le « non faire ». Je me suis engagé, à travers un contrat avec moi-même, à ne jamais apprendre la danse ni l’astronomie. L’œuvre donne par conséquent une forme à ma vie, tout en valorisant « le moins ». J’aime beaucoup danser et regarder le ciel étoilé, mais ce qui me fascine dans ces activités demeure le rapport qu’elles entretiennent entre l’espace, le temps et la façon dont le corps s’y inscrit. J’ai l’impression de jouir d’une extrême liberté dans l’expérience que j’ai de bouger ou de percevoir le cosmos. C’est cette liberté, précieuse et rare, que je désirais à la fois valoriser et préserver, et qui risquait de disparaître si mon esprit commençait à rationaliser mes gestes sur la piste de danse ou lors de ma lecture des constellations. Dans cette optique, je prends à rebrousse-poil la doctrine selon laquelle plus on apprend, plus on s’émancipe. Je suis bien entendu généralement d’accord avec ceci, mais au sein du capitalisme cognitif le rapport à l’apprentissage semble désormais recouvrir des aspects pervers. Quand on nous parle de « formation permanente » ou « d’apprentissage continu » tout au long d’une carrière professionnelle, il est légitime de se demander à qui sert, en dernière analyse, cette adaptabilité et flexibilité plus imposées que choisies. Ne serait-ce pas une manière insidieuse de rendre le corps et l’esprit des travailleurs en permanence disponible sur un marché du travail qui fait des idées, des images et des expériences l’or noir de son industrie ? Il y avait donc, en effet, l’idée de me soustraite d’une certaine accumulation capitaliste des connaissances, à l’image de la classe vectorialiste identifiée par Wark.

MZ : Une manière de renverser le contrôle des connaissances ?

MB : Les écrits du regretté Aaron Swartz nous aident à comprendre quelles spécificités du savoir il appliquait à ses propres problématiques (droit au partage de fichiers, bataille contre les formats propriétaires, inepties de la propriété intellectuelle, etc.). Ce sont des débats importants mais que je ne souhaitais pas aborder de front. En revanche, les modalités qu’il souligne – plus un savoir est partagé et plus il est fort, le partage d’un savoir n’entraîne pas sa raréfaction – m’ont permis de réaliser à quel point le monde de l’art ressassait encore et toujours les paradigmes de l’aura, de l’authenticité ou de la rareté, à la différence de l’économie contemporaine. C’est à cette période que je me suis dit qu’il pourrait être intéressant de mener une pratique artistique orientée vers les enjeux de la connaissance, de la circulation de l’information, de l’apprentissage. L’art peut-il être non seulement un objet de savoir mais aussi un générateur de savoir ? Peut-il concrètement devenir un outil d’émancipation et un point d’articulation au sein du réel ? Au fil des années, j’ai réalisé que cela revenait à jouer les liens possibles entre « art » et « vie », élément de réflexion essentiel des modernes, mais par d’autres moyens.

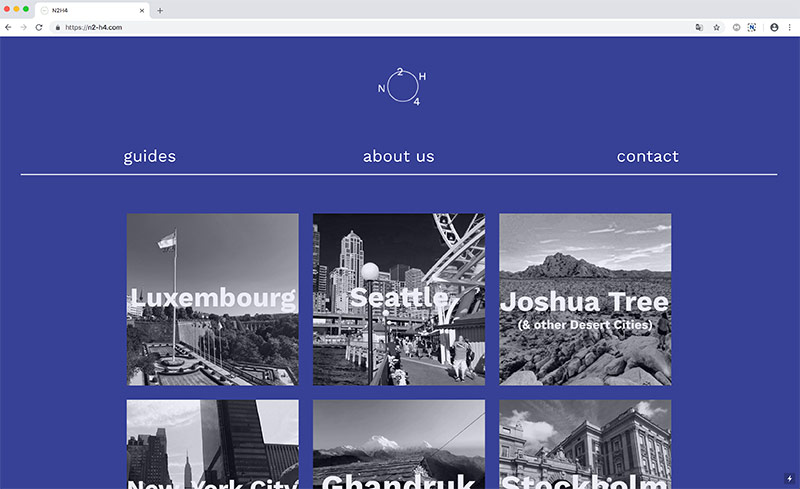

MZ : En élaborant une pratique de la dissémination, tu opères directement dans la trame du réel pour en révéler les effets larvés. Cela te conduit par exemple à produire une maison d’édition de guides de voyage, N2H4 (2018). Tu crées ainsi un art de service, voire d’entreprise qui peut potentiellement te rémunérer, tout en en détournant la finalité. Peux-tu revenir sur les modalités de ce projet ? Quelles en étaient les intentions sous-jacentes ?

MB : Ce projet fait également suite à mon passage par New York, lors duquel nous réfléchissions à l’entreprise comme forme possible d’œuvre d’art. Ceci n’est pas nouveau en soi, mais j’ai le sentiment que mis à part le formidable Ben Kinmont, ou les artistes Bernard Brunon et Kurt Ryslavy, cela reste une pratique marginale, voire peu comprise.

Pour ma part, je m’intéressais déjà aux questions de transmission de savoir, en tentant de saisir dans quelles mesures une connaissance passe d’un corps ou d’un esprit à un autre. J’ai donc décidé de détourner les codes des maisons d’édition numérique et des guides de voyage pour en faire des textes protocolaires dans une logique de re-enactement. Désormais, les souvenirs des individus guideraient les pas des voyageurs, en ayant potentiellement une influence sur l’expérience et la compréhension d’un lieu. Ces textes ne sont pas « neutres » ou orientés comme ceux que l’on retrouve dans le commerce, mais intimes, situés, liés à l’expérience subjective d’une personne. Leur forme et leur contenu sont très libres, la seule contrainte de ces textes est leur praticabilité, ce qui a pour effet de les transformer en des sortes d’autobiographies utilitaires.

Marc Buchy, capture d’écran du site N2H4 (n2-h4.com)

Pour que cela fonctionne, il fallait que la forme de l’œuvre-entreprise soit « indétectable » : N2H4 a un nom de domaine dédié, un slogan, un logo réalisé par un graphiste professionnel, etc., rejouant et détournant ainsi les codes et l’esthétique du web 2.0. Sur le site, N2H4 n’est présentée ni comme œuvre ni comme un projet artistique. Elle relève de ce que je nomme « l’art gris », soit une production considérée comme art ou non, en fonction de la perception que l’on en a ou des informations à disposition. Est-on arrivé sur le site N2H4 via mon réseau ou bien parce que l’on cherchait un guide de voyage pour Ramallah ou Singapour ?

L’un des enjeux de l’œuvre-entreprise se situe dans la rémunération de l’artiste qui potentiellement se génère un revenu pour lui en échappant aux logiques du marché de l’art ou des subventions. Dans mon cas, je souhaitais pousser cette logique en invitant d’autres personnes à intégrer le projet et à rédiger un texte sur la ville de leur choix. Lorsqu’il y a vente, je partage les bénéfices entre N2H4 et l’auteur·rice concerné·e.

MZ : Ce rapport aux souvenirs et à la mémoire collective est également présent dans Ka kualmalu (2019), où tu tentes d’apprendre une langue « en voie de disparition ». En élargissant le domaine du créatif et en misant sur l’agentivité de ta performance, tu valorises au final l’échec et l’accident.

MB : La formule « en voie de disparition » s’applique généralement aux animaux ou aux plantes, mais s’étend également aux savoirs humains et aux langues en particulier. Pour mener ce projet, je me suis rendu sur place pour tenter d’apprendre une langue dite « en danger », plutôt que de passer par un geste de documentation ou d’archivage. Je suis donc parti en Colombie pour apprendre le namtrik, parlé par la communauté Wambiano. J’avais dès le début des motivations très précises et profondes, mais je ne savais pas exactement comment cela se déroulerait sur place. Concrètement, j’avais mis en place un contexte de réalisation avec un lieu d’accueil – Lugar a dudas, un petit budget de production et de per diem, mais il fallait ensuite que je sois en mesure de saisir les opportunités, de rencontrer la population, de leur expliquer mes intentions, de gagner leur confiance.

Je pense qu’il est bon de rappeler la différence entre le faire et l’agir. Ma pratique s’inscrit en général dans la seconde catégorie. Pour reprendre les mots de David gé Bartoli et de Sophie Gosselin, dans leur livre Le Toucher du Monde, « alors que le faire est tout orienté par sa finalité dans l’objet visé […] l’agir est sans fin, au double sens de sans finalité et d’interminable ». C’est cette zone d’indétermination, de flou, d’ouverture vers d’autres possibles qui m’intéresse quand je mène un projet, afin que l’imprévisible advienne.

Pour Ka kualmaku, je n’ai jamais voulu me poser en « sauveur » d’une langue, ce qui aurait été une posture romantique et hypocrite d’une part, et contre-productive en raison de la position que je prenais en renversant les flux historiques de domination et de globalisation, d’autre part. Je me suis servi d’outils à ma disposition, en provenance de l’anthropologie ou de la linguistique, pour les faire entrer dans le champ artistique. Le geste était en effet vain dès le départ, il était impossible que je maîtrise une langue en si peu de temps, mais surtout je n’aurais pu la faire vivre une fois rentré en Europe. C’est pourquoi tous les éléments désormais « exposables » du projet relèvent de données fantomatiques, quasi invisibles, autant partielles qu’imparfaites, révélant son impossibilité intrinsèque.

MZ : Tu t’intéresses également à la disparition des savoir-faire et du patrimoine immatériel. Pour l’œuvre Eis Dolomiti (2019), tu pars à la recherche d’un fabricant de glaces à la retraite afin de réaliser l’une de ses recettes. Tu décris ces glaces, que tu distribues gratuitement dans l’espace d’exposition, comme de small time-and-knowledge sculptures (des petites sculptures de temps et de savoir). Pourquoi te semblait-il important de remettre en circulation ce type de savoir ? Peux-tu revenir sur la genèse de ce processus d’apprentissage ?

MB : Les œuvres Eis Dolomiti et Ka kualmaku sont le fruit d’une même période de réflexion sur l’immatérialité des savoirs, leurs inscriptions dans des corps, des esprits, des territoires, ainsi que la très grande fragilité de ces combinaisons. Autant Ka kualmaku se frotte à des flux immenses, globaux, historiques, économiques, autant Eis Dolomiti s’inscrit, elle, dans une dimension plus locale et intime liée à l’expérience d’une seule personne. La première impulsion de ce projet vient de la fermeture à Bruxelles d’un de ses glaciers historiques, Comus & Gasterea vers 2014-15, qui a soudain privé ses amateurs de saveurs uniques. Il était impossible de retrouver le tenancier et le lieu semblait avoir fermé du jour au lendemain. Nous étions confrontés à une disparition concrète. En retirant un savoir-faire de la sphère publique, tout le monde était privé d’une expérience gustative qui ne subsistait désormais plus que dans nos souvenirs.

Marc Buchy, Eis Dolomiti, 2019, vue de l’exposition Inaspettatamente, Cloud Seven (Bruxelles)

Cet évènement m’a servi de point de départ pour l’élaboration de cette performance. Il s’agissait dorénavant d’entrer en contact avec un glacier à la retraite, de le convaincre de m’apprendre une recette, puis de la réactiver à l’occasion d’une exposition dans laquelle je distribuerai des crèmes glacées gratuitement. Ici encore, j’avais le protocole mais tout pouvait advenir. Le plus délicat fut de dénicher un glacier qui accepterait de me consacrer du temps. J’ai contacté des unions de glaciers, appelé des dizaines d’inconnus pour trouver un volontaire. Après bien des déconvenues, j’ai finalement rencontré un couple de glaciers à la retraite dans le nord de l’Italie qui a accepté de m’apprendre sa recette de glace au chocolat qui s’était évanouie depuis la fermeture de leur boutique Eis Dolomiti, il y a plus de 10 ans. Une fois la recette et la technique en poche, j’ai produit 30 litres de cette préparation — avec l’aide d’une glacière m’ayant gentiment prêté son laboratoire — afin de la mettre en dégustation libre lors d’une exposition qui s’est tenue dans l’espace ÉTÉ78, à Bruxelles. L’aboutissement de cette œuvre se manifestait dans la réactivation d’un goût dont plus personne n’avait fait l’expérience depuis une décennie.

Que le projet porte sur une recette de glace n’était bien sûr pas anodin. Qu’il se fut agit de paires de chaussures ou d’un quelconque objet matériel et l’enjeu aurait été tout autre en raison des problèmes de conservation et d’existence de la chose fabriquée. La glace incarne l’évanescence du savoir qui, s’il est mal conservé, finira toujours par disparaître.

MZ : Dans façons contre façons (2018), tu demandes à deux performeurs d’imiter ta gestuelle et ton langage non verbal lors d’un vernissage sans les désigner, au risque de passer inaperçu. Ce faisant, ne deviens-tu pas le produit ? La reproduction du mème a-t-elle au contraire pour but de fondre les particularités et les singularités des individus dans un corps collectif ?

MB : Je pense que l’on peut diviser mon travail en deux grandes catégories : celle dont les œuvres sont totalement dépendantes de moi, et celles qui m’échappent ou vivent une existence autonome. La première catégorie relève souvent d’une sorte de pratique de l’autoportrait en creux, fondé sur des éléments périphériques ou difficilement catégorisables. Pour Quantité négligeable (2020), par exemple, j’ai utilisé mon papier de brouillon accumulé depuis des années comme support du texte de salle d’une exposition personnelle. La pièce que tu cites, dans laquelle je demande à des performeurs de m’observer pour reproduire ensuite mon langage corporel, rentre tout à fait dans cette acception. Dans les deux cas, il y a une part d’indétermination qui entre en jeu, avec des éléments qui sont à la fois hors de mon contrôle et qui pourtant me définissent d’une façon ou d’une autre.

Tu as toutefois raison, je me transforme en produit de l’œuvre, mais alors je songe à Friedrich Kittler qui soutient que « L’autoréférence est toujours un moyen de permettre une référence externe », (Self-reference is always a way to enable external reference). Comme je m’intéresse à la manière dont je/nous/l’art/le savoir s’inscrit dans un contexte donné – se génère tout en se trouvant généré en retour, le fait de devenir une de ces « productions » me permet, par rétroaction, de trouver une place au sein de ma pratique et de mes œuvres. Alors que j’ai tendance à faire des pas de côté ou à disparaître, voire passer « en dessous », ces travaux me permettent au contraire de me resituer au cœur de ma pratique .

Il faut encore souligner que ces œuvres sont avant tout des protocoles. Nous pourrions tout à fait envisager que ces derniers soient réactivés dans d’autres contextes avec d’autres personnes. On pourrait imaginer que toi, Marion Zilio, décide que l’on présente Façons contre façons de Marc Buchy appliqué à ta personne ou à quelqu’un d’autre, selon les mêmes conditions d’études et de présentation lors d’un vernissage. Nous serions alors face à un contexte générique avec un système réactivable, « en creux », qui pourrait se démultiplier et faire ressortir des traits spécifiques chez d’autres.

En couverture : Marc Buchy, Ka kualmaku (cours), 2019, performance en cours à Lugar a Dudas (Cali, Colombie) © ADAGP, Paris 2021