Cet extrait est le premier tiers d’un texte écrit, dans le courant du mois de mars 2021 à propos de l’œuvre de Jean Dupuy. Le présent passage traite, comme son titre l’indique, des œuvres anagrammatiques de l’artiste en relatant la découverte et l’interprétation, plus ou moins aisée au départ, qu’en fit son auteur, Alexandre Gérard.

Jean Dupuy est le frère de ma grand-mère paternelle. J’avais 6 ans, la première fois que nous nous sommes rencontrés. Lors de l’anniversaire des 80 ans de Janine, sa mère et mon arrière-grand-mère. Je ne garde que peu de souvenirs de cette réunion familiale. Notre deuxième rencontre, la première véritable, eut lieu 10 ans plus tard, à l’occasion des 90 ans de Janine. Nous nous entendîmes tout de suite très bien. Et Jean m’invita à venir lui rendre visite chez lui, à Pierrefeu-le-vieux, dans les montagnes de l’arrière-pays niçois, peu après. Ce premier séjour là-bas dura 15 jours. 15 jours de découverte quotidienne d’un univers totalement nouveau pour moi. Celui des œuvres de mon oncle. Jusque-là, avant mes 16 ans, je connaissais vaguement l’existence de cet oncle artiste, par le rapide et nébuleux récit que m’en avait fait sa sœur, Fanchette, ma grand-mère. Je savais qu’il avait longtemps habité à New York. Puis entre la France et l’Italie. De sa production, je ne savais presque rien. Seulement qu’il faisait des « performances », terme parfaitement incompréhensible, dans la bouche de ma grand-mère, qui, n’y connaissant vraisemblablement pas grand-chose, s’était contenté de me faire, en guise de définition générale, l’exposé sommaire de la performance particulière d’un artiste japonais, qui avait réalisé de grandes écritures peintes, sur de larges feuilles de papier, à même le sol. Action à laquelle elle avait dû assister et qu’elle avait choisie de me décrire pour m’expliquer ce qu’était « La performance ». J’imaginais donc, vers l’âge de 12 ou 13 ans, que les productions artistiques de mon oncle consistaient à réaliser des calligraphies japonaises, en grand format et au sol, devant des gens. J’imaginais également Jean, être un homme d’un certain âge (de 50 ans mon aîné) ayant pourtant conservé une très abondante et longue chevelure, dont la blancheur ébouriffée et la frange juste au-dessus des yeux me paraissaient assez bizarres. Je m’étais forgé cette image en voyant une photographie de lui, un papier à la main et pointant le plafond de l’autre, au musée du Louvre. Photo sur laquelle il portait, en réalité, j’allais le réaliser des années plus tard, une perruque, recouvrant sa calvitie et lui permettant, pour les besoins d’une performance, de ressembler davantage au Saint Jean-Baptiste, peint par Léonard de Vinci. Bref, les quelques informations que je détenais sur Jean Dupuy, avant mes 16 ans, et que je n’avais d’ailleurs pas beaucoup cherché à approfondir ni à vérifier, étaient, en fait, à peu près toutes erronées. Et ma relation mentale à ce personnage mystérieux était de l’ordre d’un exotisme de proximité. Car même si cette figure énigmatique était attirante, je n’avais guère obtenu suffisamment d’éléments pour, si ce n’est le cerner, l’approcher un peu. Mon début d’enquête auprès de ma grand-mère ayant porté des fruits étranges et insaisissables, je ne l’avais pas poursuivi. D’où ma grande et agréable surprise de découvrir un homme accessible et même très généreux lors de notre première vraie rencontre, ou disons, de nos premières discussions. Mais là encore, dans un premier temps, s’il se précisait, son travail restait encore majoritairement assez hermétique pour moi. Il s’agissait, à ce moment-là, de son travail d’écriture de textes anagrammatiques dont il me parlait et qui semblait l’occuper principalement.

Jean Dupuy imitant le Saint Jean-Baptiste peint par Léonard de Vinci, lors de Art Performances / Minute, au Musée du Louvre, le 16 octobre 1978. Photo : André Morain.

Chocolat

J’eus d’abord entre les mains, en septembre ou octobre 1991, son dernier livre en date, le bien nommé « Quoi ? Quoi ! ». Entrée en matière pour le moins radicale et compliquée, dans l’univers anagrammatique de tonton. Je ne comprenais rien à ces courts textes, presque exclusivement constitués d’interjections interrogatives, exclamatives… en suspension, dans un minimalisme sémantique désarmant d’abstraction. Parmi les pages de ce petit livre, que je compulsais studieusement avec toute la perplexité d’une poule devant un couteau, Jean avait glissé un dessin de son fameux TROU VERGE, en rouge et en vert, qui éclaira, brièvement mais puissamment, les ténèbres où j’étais plongé. Je ne sais plus sous lequel des deux premiers intitulés, qui lui furent successivement attribués, m’apparut ce dessin. Si intitulé il y avait. « Complémentaires », le premier, éclairant mais résonnant peut-être plus comme un commentaire ? Ou « Peinture de Chambre », ajoutant une certaine plus-value à l’œuvre, avec la proposition d’un nouveau genre pictural ? Ce dont je suis presque certain, c’est qu’il ne s’agissait pas encore du titre temporairement définitif, ou définitivement temporaire, le meilleur des trois il me semble : « Origine d’un genre ». De quel genre ? Humain ? Pictural ? Les deux, mon capitaine. Avec, en filigrane, le spectre de Courbet qui supervise l’opération.

Mais le véritable déclic eut lieu, pour moi, avec « Chocolat ». Je passais les vacances de février 92, chez Jean. Et chaque jour, durant ce premier séjour pierrefeutin, à la table de travail de tonton, dans son atelier, nous lisions ensemble ses anagrammes. Ses livres d’anagrammes. Je me souviens, en particulier, de « Un anagrammiste atteint de palilalie », et de « Ypudu, anagrammiste », le livre marron, édité en 1987, par Christian Xatrec, qui allait devenir mon livre de chevet pour un certain temps. Lors de ces délicieuses lectures, que nous faisions à voix haute et à tour de rôle, je me rappelle surtout, d’abord, les rires et les fous rires. Mais, malgré la proximité, la complicité immédiate avec Jean, si je voyais sa fantaisie, son humour, son originalité, la drôlerie, la dinguerie de certaines formulations, portées par le sérieux d’un labeur rigoureux… je ne comprenais pas le « pourquoi » des anagrammes. Je cherchais une raison. Un sens caché.

Je cherchais une signification là où il n’y en avait pas. Je cherchais une pensée, ou une arrière-pensée, à ce qui n’était qu’un outil, un médium. Dont les spécificités permettent, certes, une formulation spécifique. Notamment par la mise en évidence de la vertigineuse potentialité du langage et par le rapprochement, parfois explosif, de termes, court-circuitant des significations plus ou moins éloignées. Mais cette formulation, sous la contrainte anagrammatique, n’est pas autodéterminée. L’anagramme, comme structure, n’est qu’un contenant à remplir, au même titre que les 8 syllabes1 d’un octosyllabe, pour les poèmes qui m’étaient, alors, plus familiers. L’opération du rapprochement déflagrateur de vocables éloignés s’observant tout autant, d’ailleurs, dans le cas d’une contrainte formelle plus classique, ou du moins plus habituelle : la rime. A fortiori lorsqu’elle est riche et démultiplie davantage de syllabes homophones en des significations divergentes. Bref, rien de révolutionnaire à l’horizon. Il me fallait abandonner mes interrogations et mes attentes de la révélation d’un mystérieux sens caché, qu’aurait recélé l’anagramme, en soi. Il me fallait accepter qu’il ne s’agissait que d’une contrainte formelle toute bête, et non pas d’un concept à comprendre. Accepter que c’était comme ça. Afin d’accéder à l’important : les textes que j’avais sous les yeux. Si les gens, en général, comme l’observe Jean depuis toujours, ne lisent pas ses anagrammes, je pense que c’est d’abord à cause du caractère inhabituel de leur forme, qui a un effet inhibant. Non pas que cette forme les rebute, mais c’est plutôt qu’elle les impressionne et les décourage, comme s’il y avait quelque chose à comprendre d’autre que ce qui est écrit, et que ce quelque chose, leur échappant, leur fait penser qu’ils ne comprendront pas. Et les détourne de la lecture. La seule chose à comprendre, c’est qu’il s’agit d’anagrammes, avec ce que cela implique de réciprocité entre les deux moitiés de chaque texte, notamment dans la répartition de couleurs, véhiculées par des lettres issues de mots peints dans les couleurs qu’ils désignent2. Cette règle du jeu – qui nécessiterait sans doute un petit développement, que j’apporterai plus tard -, est certainement bien plus simple à assimiler que celles caractérisant l’Art poétique de Boileau et l’ensemble des règles de la métrique française classique. Pour le reste, pas besoin de se demander pourquoi. Pas plus, qu’en lisant « À Albert Dürer », de Victor Hugo, on se demande pourquoi les vers comportent chacun 12 syllabes. C’est comme ça. C’est arbitraire. C’est un postulat. Un outil, un medium. Une structure, avec sa logique de fonctionnement propre. Une contrainte d’écriture n’exprimant rien d’autre qu’elle-même3. Qu’on accepte et qu’on oublie, pour découvrir autre chose : ce qui est écrit.

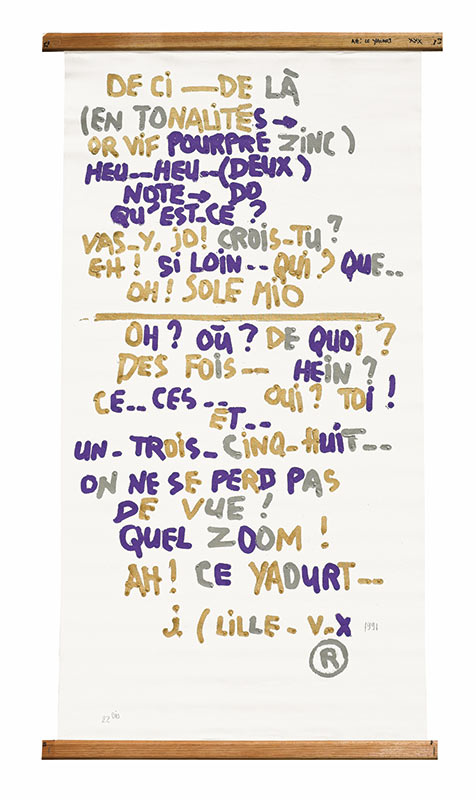

Jean Dupuy, Quoi ? Quoi ! 1991, acrylique sur toile, 111 x 62 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

Il n’y a rien à fantasmer d’autre que ce qui est écrit. L’anagramme, si elle reste, comme une sorte de donnée ésotérique, dans l’esprit du lecteur, devient un obstacle entre le texte et soi. Un peu comme si on passait son temps à compter le nombre de syllabes d’un poème en vers, pour en saisir le sens profond. Cela aurait plutôt tendance à nous en distraire, du sens. Les anagrammes de Jean requièrent un certain degré, à la fois d’abstraction, et de littéralité. Ça n’est qu’une convention alternative à des conventions plus classiques, que nous avons intégrées, malgré leur incongruité de départ. Et, en perturbant nos grilles habituelles de lecture, Jean teste notre capacité à voir ce que nous avons sous les yeux. Ou à ne pas le voir, aveuglé par le rempart de nos conditionnements ou le brouillard de nos fantasmes. Lorsque notre logiciel ne compulse plus une information parce qu’il n’en reconnaît pas le code. En somme, Jean teste notre capacité d’attention aux choses, notre capacité de les regarder quand elles nous apparaissent sous un angle différent de celui auquel nous sommes habitués. Comme notre propre corps, vu par le biais d’une série d’autres œuvres de Jean, dites technologiques celles-ci. Telles la « Table à imprimer » (1974) ou la « Table à saluer » (1992), offrant au regardeur la vision inédite du sommet de son propre crâne, et provoquant fréquemment, comme première réaction de sa part, le commentaire suivant : « Je ne vois rien ». Rien de connu, ou de reconnu, certes, mais assurément quelque chose, néanmoins.

Pour revenir à mon initiation anagrammatique personnelle, lors des cours particuliers de février 1992, ce qui était écrit, je le lisais, avec un réel enthousiasme, poussé par la curiosité, mais aussi avec une certaine réserve, due à la crainte de rater quelque chose. De ne pas avoir bien tout saisi… Jusqu’au déclic « Chocolat ». J’avais 16 ans à l’époque, et, sans grande originalité, je baignais jusqu’au cou dans un bouillon rimbaldo-baudelairien – surtout baudelairien4, en fait – à la surface duquel flottaient un certain nombre de phrases, parmi lesquelles, « (…) l’immense et raisonné dérèglement de tous les sens » figurait en bonne place.

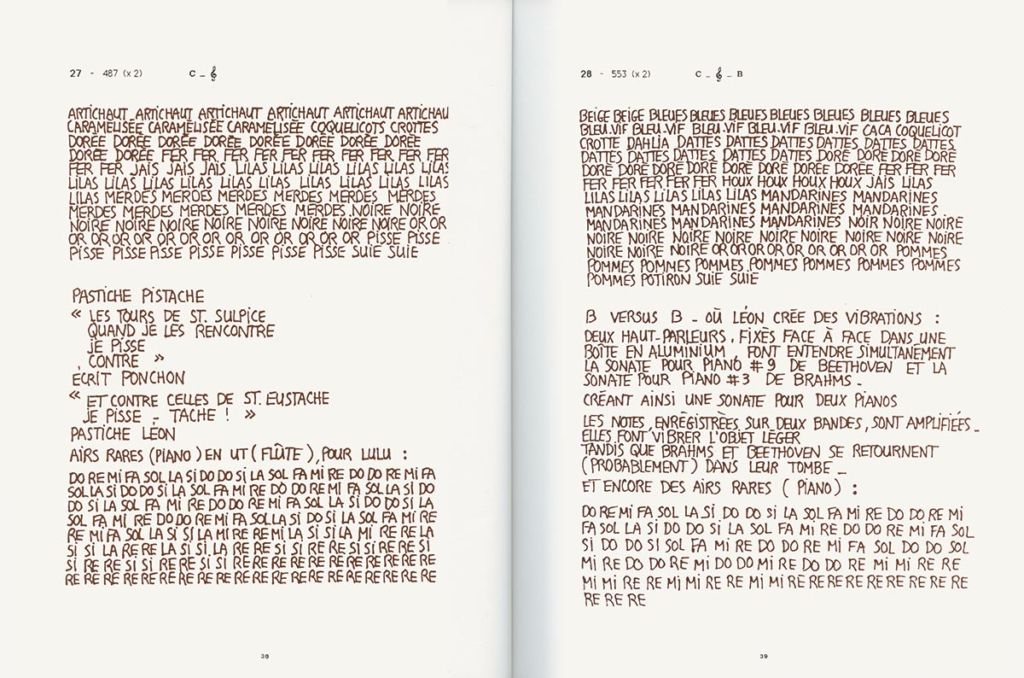

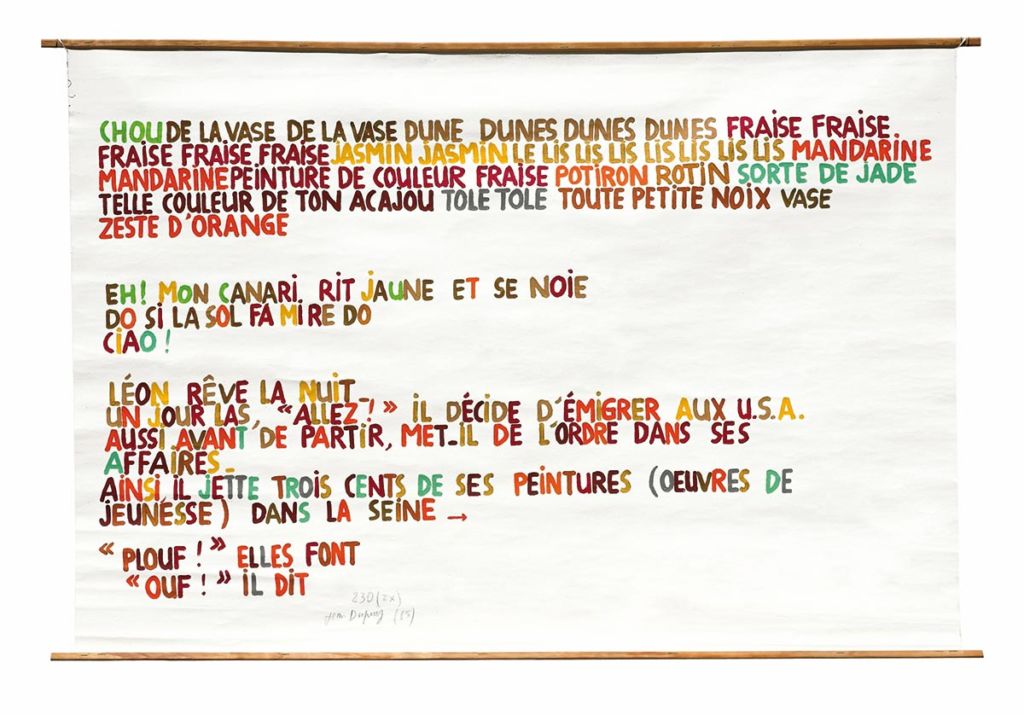

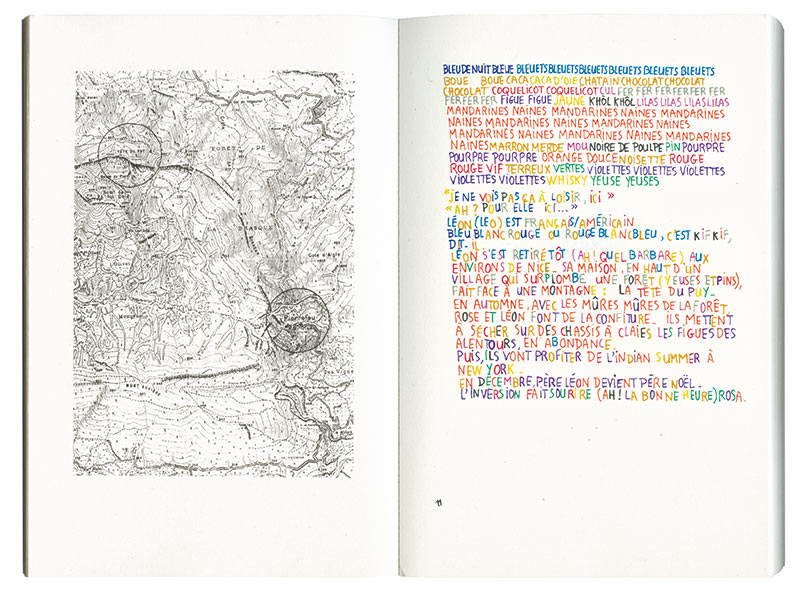

Il me faut là décrire la première manière d’écriture, des longs textes anagrammatiques d’Ypudu. Avant les nombreux bouleversements qui lui succédèrent. Le texte était coupé en deux parties5, disposées l’une au-dessus de l’autre, et composées, chacune, des mêmes lettres – une base qui, elle, restera stable au fil des années. La partie haute du texte était, alors, exclusivement composée d’une liste de noms désignant des couleurs, peints dans leurs couleurs respectives et apparaissant par ordre alphabétique. La moitié basse du texte – dépeignant, plus classiquement, un évènement, une idée ou un objet -, écrite avec les mêmes lettres, héritait donc aussi des couleurs, dans un ordre différent, dicté par l’opération anagrammatique et l’ordre alphabétique de leur apparition (un e bleu précédant un e orange, en haut comme en bas). Le texte se faisait peinture, à laquelle Jean intégrait la palette, en haut, qui avait coloré le bas, révélant ainsi le processus de création.

La plupart du temps, nous lisions tout, couleurs comprises. Et la seconde moitié du texte, qu’il s’agisse du récit d’une anecdote autobiographique ou de la « fiche technique » d’une œuvre plus ancienne de Jean, avait, à mes oreilles, un relief narratif nettement plus accrocheur. Après 6 ananas, 3 beige, 12 betteraves, 10 bleu, 17 lilas, 9 mandarines, 3 orange, 15 noire, 9 or, 1 pruneau, 5 rosée, 2 rouge vif, 5 terre de sienne, 4 violettes, 2 yeuses et 3 zinc6, j’étais assez content d’arriver à l’histoire du bas. Même si j’aimais bien, malgré tout, me prêter au jeu de cette scansion complète, qui faisait partie de la bonne exécution de notre cérémonial. Et qui comportait aussi son lot de poésie, dans la diversité terminologique et figurative employée pour les couleurs (bleu de nuit, caca d’oie, fesses pour la couleur rose, merde pour le marron, soleil couchant pour le rouge orangé ou tulipes pour ce qu’on voudra). Mais la lecture de « Chocolat » fut, après 73 textes sur le même mode, dans le livre marron, un changement rafraîchissant. Car il était le premier texte de Jean à s’affranchir de l’énumération stricte des noms de couleurs, dans sa moitié supérieure. Le premier que je découvrais et le premier qu’il écrivit7.

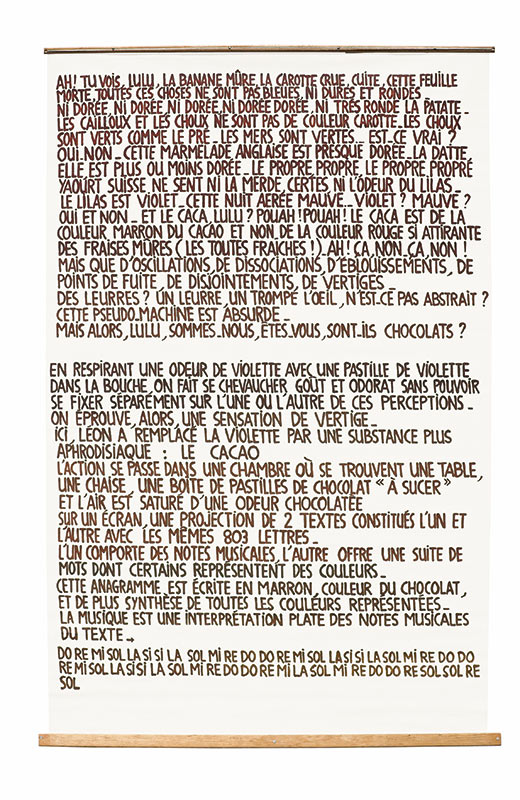

Jean Dupuy, Chocolat, 1985, acrylique sur toile, 195 x 127 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

S’il ne présentait plus seulement une liste exclusivement composée de noms de couleurs ou d’objets désignant des couleurs, le texte du haut conservait sa fonction de palette, mais sous une forme beaucoup plus libre. Les éléments colorés – et monochromatiquement8 colorants – faisaient partie de phrases plus structurées (sujet / verbe / complément) et signifiantes, communiquant d’autres informations que les seules couleurs. Le texte débute par une adresse à « Lulu », à qui l’on fait remarquer que « la banane mûre, la carotte crue » et une « feuille morte », « ne sont pas bleues ni dures et rondes ». Il se poursuit par un certain nombre d’observations et de comparaisons du même type, à propos de divers objets (patate, cailloux, choux, pré, mers, marmelade anglaise, datte, propre yaourt suisse, merde, lilas, nuit aérée mauve, caca, cacao, fraises mûres). Cette digression descriptive est baignée d’une atmosphère d’hésitation, d’approximation et d’incertitude. Notamment exprimée par plusieurs interrogations. Et cette première partie se termine par 5 phrases, ne recélant plus de couleur, mais énonçant différents types de fluctuations de la perception, et un questionnement sur l’illusion et l’erreur. Le sentiment de confusion, de perte de repères et de doute exprimé par cette première moitié du texte fait écho à la seconde, qui, elle, décrit une expérience synesthésique9 consistant à faire se chevaucher goût et odorat, en suçant une pastille de chocolat tout en sentant une odeur chocolatée. Dans ce chevauchement, le goût et l’odorat, partageant un nerf commun pour communiquer les informations au cerveau, se court-circuitent. Et provoquent, chez la personne qui essayerait de se fixer sur l’une ou l’autre de ces perceptions, une sensation de vide et de vertige.

L’émotion presque lyrique qui se dégage de la première moitié du texte (fruit du Hasard plus que la seconde) contraste avec la neutralité de la seconde, platement descriptive (fruit de la Nécessité10 plus que la première). Dans les deux cas, ce sont les sens et leur dérèglement qui sont racontés. En haut, de façon sensuelle, sensible et chaotique, en bas de façon méthodique, conceptuelle et structurée.

La forme anagrammatique, présentant, en somme, un même objet (ensemble de lettres) selon deux points de vue différents, et qui s’en trouve métamorphosé, rejoint ici le propos du texte, exprimant une forme d’instabilité du réel, sujet à des perturbations et des mutations, selon la perception qu’on en a. Ou plutôt, exprimant une forme d’instabilité de la perception du réel, le redéfinissant perpétuellement. Du moins, si l’on arrive à se débarrasser de nos habitudes, à outrepasser nos grilles de lecture, nos conditionnements et a priori, en se faisant, par exemple, « voyant »11 par le « raisonné dérèglement de tous les sens ». En tout cas, c’est comme ça que je voyais les choses, en février 1992, à la table de travail de tonton. Et c’est en le reliant à Rimbaud (référence non pas académique mais néanmoins déjà classique) que j’ai pu revêtir Jean et ses textes d’un certain classicisme12, et que je me suis arrêté de buter sur l’obstacle « anagramme » – mystère en trompe-l’œil et boule de gomme conceptuelle -, en la13 désacralisant, en la rabaissant – ou en l’élevant – au rang d’une forme d’écriture poétique comme une autre. Simple outil au service du sens (ou du non-sens) et de sa démultiplication14. Forme et non pas fond. Moyen et non fin. Mais moyen tout de même…

Jean Dupuy, Léon, Édition Rainer Verlag, Berlin, 1989 (10 x 15 cm, 152 pages)

« Inventer de nouvelles erreurs »15

Si la sérendipité, comme la définit le Larousse, est la « capacité, (l’)art de faire une découverte (…) par hasard », alors l’écriture de textes anagrammatiques, telle que la pratique Jean, est un moyen de produire de la sérendipité. Des accidents créateurs. Felix culpa. Heureuses erreurs. C’est ainsi que naquit la tarte tatin, la pénicilline, le four à micro-ondes et que Christophe Colomb découvrit l’Amérique, entre autres grandes inventions et épopées de l’histoire de l’humanité. Et c’est ainsi que le déchet textuel produit par la composition des équations anagrammatiques fait apparaître des mots, noms de couleurs et notes musicales, sous les Posca de Jean. Et plutôt que de vouloir, dans un souci de cohérence, coller à son texte de départ, Jean a su se rendre disponible à leurs surgissements inopinés. Mieux encore, il en a développé, au gré de ses tentatives tâtonnantes, des méthodes lui permettant de simplifier la résolution des équations de lettres. Plutôt que de buter sur un surplus de lettres ne lui permettant pas de parfaire une anagramme avec cohérence, ses textes sont systématiquement composés de mots hétérotypiques : des noms de couleurs, ou d’objets spécifiquement colorés, écrits dans leurs couleurs respectives, auxquels se sont rapidement ajoutées des notes musicales (selon la notation française et / ou anglo-saxonne), noms et notes répétés autant que nécessaire. Puis un narrateur bègue, écrivant comme il parle, a permis à Jean, durant un certain temps, de répéter lettres et syllabes à l’envi. Jusqu’à une mise en page plus souple, où les noms désignant des couleurs et les notes musicales ne sont plus cantonnés à la partie haute et / ou basse du texte, mais s’y répartissent plus librement.

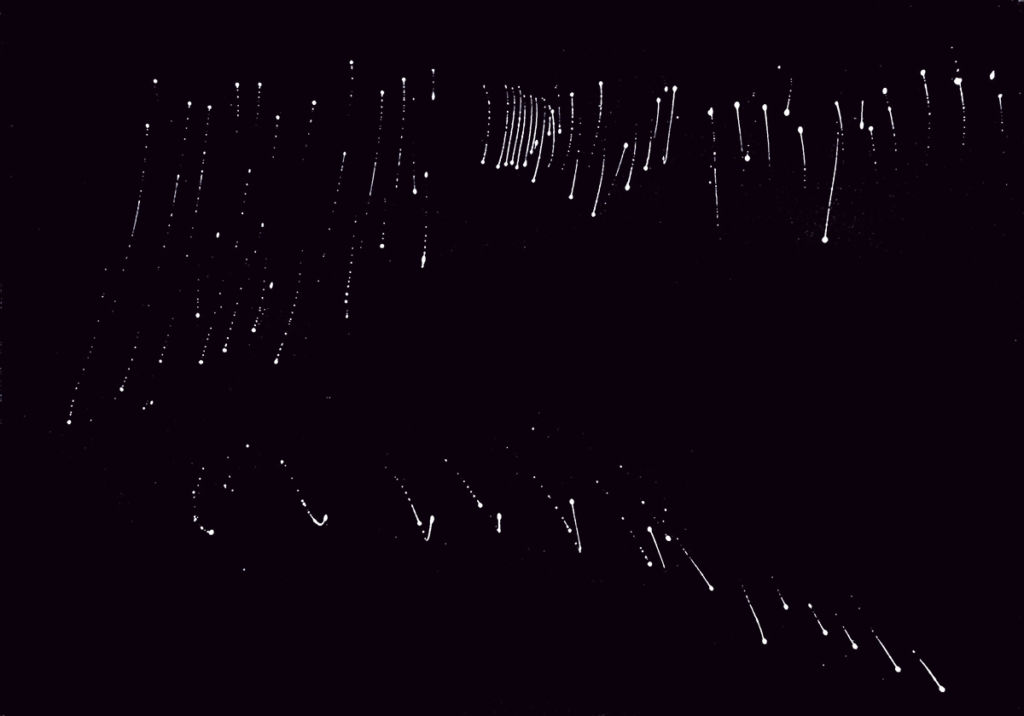

En plus de permettre à Jean de produire plus rapidement de longs textes anagrammatiques, ces procédés lui permirent de mettre au point une sorte de machine à peindre, à composer de la musique et à écrire. Les noms de couleurs, peints dans leurs couleurs, constituent pour Jean, selon son propre terme, une palette. Elle vient colorer le texte, en fonction de la répartition de ses lettres, dictée par le jeu anagrammatique (éros en rose, trou verge en rouge et en vert, un bel orage en bleu et orange, j’envoie saluts en jaunes violets…). Les notes de musique, elles, produisent leur propre récit (Ré Si) homophonique. La prosodie saccadée par le bégaiement de son narrateur devient rythmique et musicale. Elle ajoute au texte une expressivité particulière, produisant un effet comique. Comme il aime à le dire, Jean, sagittaire, fait flèche de tout bois, en même temps qu’il fait d’une pierre deux coups, ou plus.

Dans ces glissements de terrain textuel, on voit la liberté dont Jean a toujours fait preuve, et dont il a également fait preuve dans la rédaction de l’anagramme qu’il désigne, aujourd’hui, comme sa toute première. En 1973, selon sa biographie officielle16, dans un moment de désœuvrement, comme il le dit lui-même, il s’attelle à composer une anagramme à partir de mots inscrits sur un crayon. AMERICAN PENCIL CO. VENUS UNIQUE RED. L’ennui, qui implique d’avoir du temps, est un bon terreau pour la création et les expérimentations les plus florissantes, surtout si l’on a un outil. Après avoir obstinément tâcher d’obtenir un résultat satisfaisant sans succès, Jean, à l’aide d’un couteau ou d’un cutter, ôte PENCIL CO. du crayon, pour ne garder que les lettres qui lui permettent d’aboutir à l’anagramme suivante : UNIVERS ARDU EN MÉCANIQUE. Cette manière de tricher, cette prise de liberté consistant à contourner ou, en l’occurrence, escamoter l’obstacle plutôt que de s’y arrêter, est annonciatrice de sa future pratique de l’écriture. À ceci près qu’il fonctionnera, plus tard, par addition des lettres lui restant sur les bras (sous la forme de noms désignant des couleurs, notes musicales et syllabes bégayantes) et non plus uniquement soustraction. Une soustraction ayant alors, certes, permis de faire apparaître la mine de graphite se trouvant à l’intérieur du crayon. En révélant, en quelque sorte, le mécanisme – ardu, si l’on veut. La formule obtenue par l’anagramme évoque, bien sûr, aussi, et peut-être d’abord, une autre mécanique ardue, celle du langage.

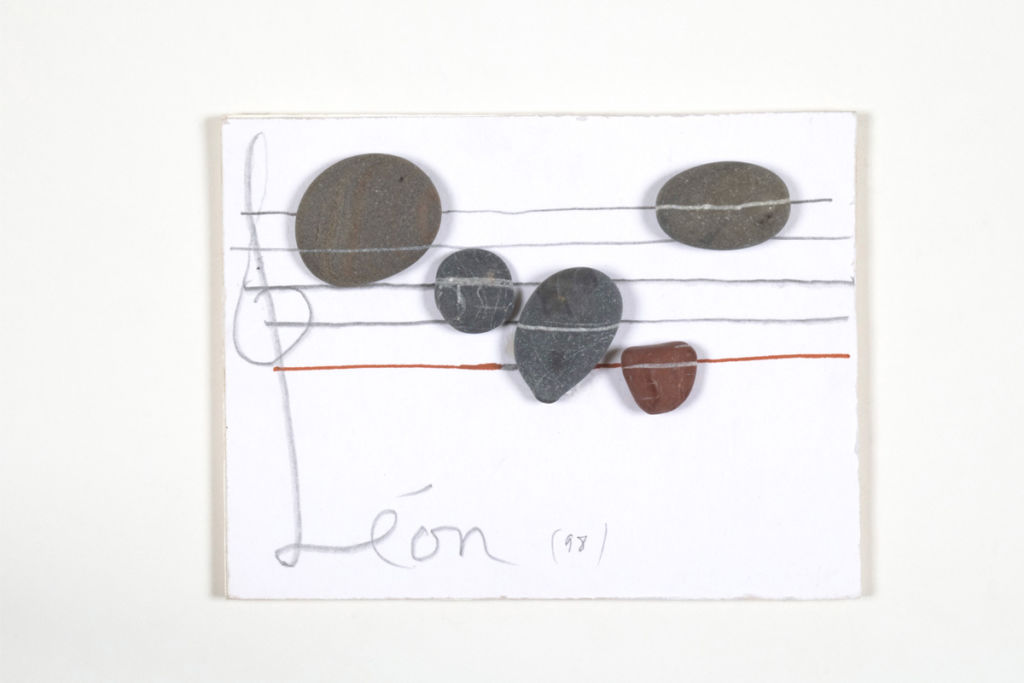

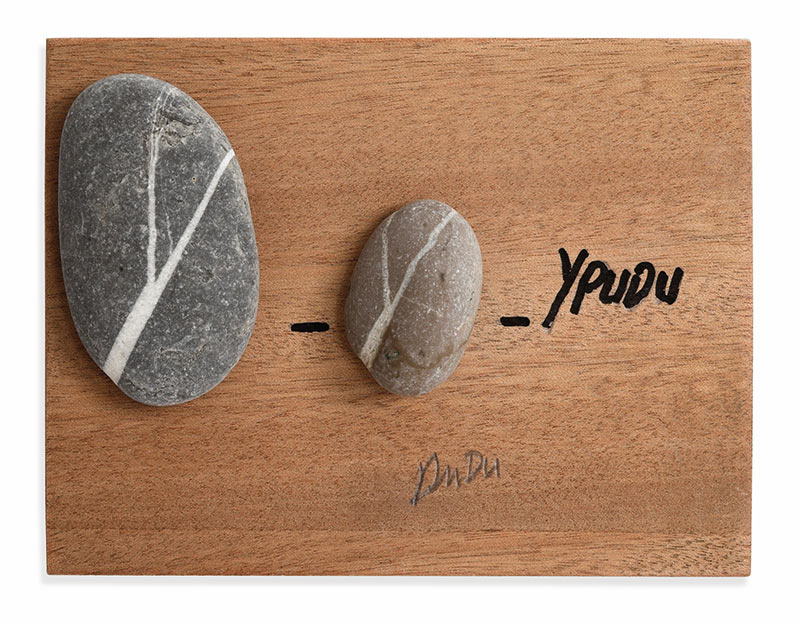

Jean Dupuy, Y-y-ypudu, 2007, pierres et acrylique sur bois, 11,5 x 15 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

Clinamen

Des atomistes de la Grèce antique à Georges Perec, en passant par Alfred Jarry, nombreux sont ceux qui se sont référés au concept du Clinamen, illustrant bien la notion d’accident créateur, ou, selon le point de vue, de prise de liberté créatrice, évoqués plus haut. Citons Wikipedia : « Dans la physique épicurienne, le clinamen est un écart, une déviation (littéralement une déclinaison) spontanée des atomes par rapport à leur chute dans le vide, qui permet aux atomes de s’entrechoquer. Cette déviation est spatialement et temporellement indéterminée et aléatoire, elle permet d’expliquer l’existence des corps et la liberté humaine dans un cadre matérialiste. » La Pataphysique s’attache à l’étude du particulier et de l’accident. Dans « Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, Pataphysicien », Alfred Jarry décrit justement une « Machine à Peindre », tournant tous azimuts et produisant peinture et langage, sous la forme des éjaculations de « la bête imprévue Clinamen ». Quant à Perec, voici ce qu’il écrit sur le sujet : « Nous avons un mot pour la liberté, qui s’appelle le clinamen, qui est la variation que l’on fait subir à une contrainte… (…) Le fait de tricher par rapport à une règle ? Là, je vais être tout à fait prétentieux : il y a une phrase de Paul Klee que j’aime énormément et qui est : Le génie, c’est l’erreur dans le système ».

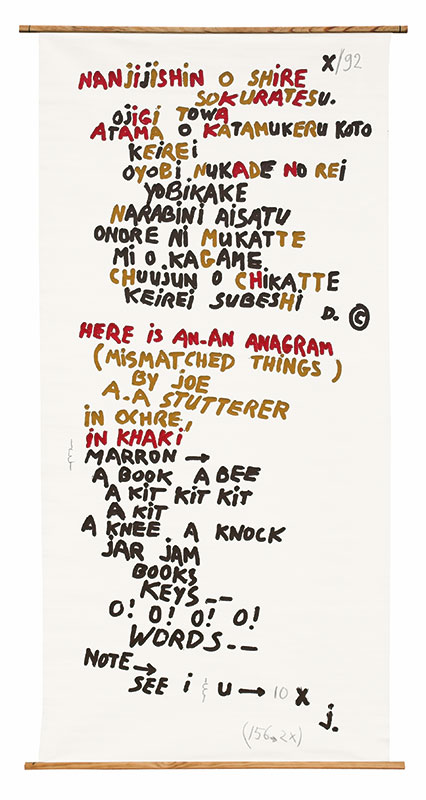

Dans la composition de ses textes anagrammatiques, picturaux et musicaux, les différents procédés d’écriture utilisés par Jean Dupuy, peuvent être perçus comme autant de clinamens, ou disons plus simplement de pas de côté, de glissements, de déviations, d’accidents ou de prises de liberté. L’ensemble de ces procédés est érigé en système. Mais un système non-figé. Évolutif. La contrainte anagrammatique, chez Dupuy, constituant un moyen17 et non une fin, elle vaut surtout pour le matériau imprévu qu’elle procure, les transgressions qu’elle permet et les trouvailles qu’elle provoque. Cela implique qu’elle soit parfois malmenée par l’artiste, ou du moins qu’elle ne soit pas traitée avec trop de déférence. Nulle fascination pour le tour de force littéraire ni la dextérité langagière d’une anagramme très virtuose et compliquée – visant à en mettre plein la vue. Au contraire, il faut mettre à bas la difficulté. Le maître mot est de simplifier. À titre d’exemple, dans l’anagramme anglaise d’un texte japonais, décrivant l’œuvre « Table à saluer » (1992), pour placer 10 i et 10 u excédentaires – la langue japonaise en comportant beaucoup plus que l’anglais -, Jean eut l’idée d’écrire simplement « SEE I & U – 10 X » – qui peut également être traduit par « vois moi et toi – 10 fois », l’œuvre en question permettant au regardeur de voir le sommet de son propre crâne. Lorsque le lecteur minutieux décomptera le nombre de lettres présentes dans les deux textes, il sera bien obligé de constater qu’il manque 9 i et 9 u au texte du bas, écrit en anglais. Le lecteur tatillon considérera donc, sans doute, qu’il s’agit là d’une erreur. Mais il n’aura, donc, pas compris que c’est justement cette « erreur » qui permet une pirouette, une invention, une « solution imaginaire », pour reprendre le champ lexical pataphysicien, beaucoup plus intéressante qu’une résolution rigoureuse, pour ne pas dire respectueuse, de l’anagramme. Et ceci, sans compter le fait que le signe « & » et le chiffre « 10 » sont rajoutés au crayon, et n’appartiennent pas à l’équation. Prise de liberté qui met également à mal le juste équilibre, l’exacte réciprocité, close sur elle-même, auxquels l’opération anagrammatique est censée aboutir, dans une conception rigide, voire frigide, de l’exercice.

Tout ça ne veut pas dire, bien entendu, que Jean Dupuy se permet n’importe quoi. C’est justement parce qu’il est attaché à la règle qu’il s’impose, que ces bifurcations ont une valeur. Elles lui sont permises par la règle. Sans elle, il n’y aurait rien à « transgresser », rien à malmener, car il n’y aurait pas de solution à trouver. Les anagrammes de Jean sont en mouvement, comme la pataphysicienne « Machine à Peindre, animée à l’intérieur d’un système de ressorts sans masse, (qui) tournait en azimut (…) et comme une toupie, se heurtant aux piliers, (…) s’inclina et déclina en directions indéfiniment variées »18.

Jean Dupuy, Nanjijishin o shire (Sokuratesu), 1992, acrylique sur toile, 151 x 80,5 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

Les anagrammes de Dupuy, au-delà de leur singularité formelle, ne portent pas de discours intrinsèque. Elles n’ont pas de genre ou registre assigné19. Et passent d’ailleurs allègrement du récit autobiographique au mode d’emploi, de la fiche de cuisine au poème, de la description d’œuvre au billet d’humeur, de l’aphorisme à la réflexion politique, du carnet de voyage à l’échange épistolaire, de l’érotisme à la philosophie, du jardinage à la peinture, de la linguistique à la fable, du cours de physique à la critique d’art, de la nature morte au paysage, de l’autoportrait à la citation, de la satire au registre didactique, de la musique à la littérature, de l’inventaire au haïku, du sérieux à l’humour… Encore une fois, l’anagramme est un moyen et non une fin. Un système ouvert. Un jeu littéraire finalement assez similaire à la versification en alexandrins ou à la rime, en poésie classique, ne recélant, en tout cas, pas plus de signification cachée, et ne valant que pour l’utilisation spécifique qu’un auteur en fait. Il est certain, dans ce domaine, que, si Jean Dupuy se targue d’un certain classicisme, il a poussé l’utilisation de l’anagramme, le bricolage de cette machinerie-là, a un très haut degré de spécificité. Spécificité formelle, s’entend. Et intermédiale (si, si, ce mot existe – contrairement à ce que pense mon correcteur orthographique –, il désigne, en gros, une œuvre constituée d’un enchevêtrement de plusieurs médias distincts, comme l’est, par exemple, un film de cinéma). La forme, le ton et le propos des peintures anagrammatiques de Jean Dupuy, également enchevêtrés, témoignent d’une tournure d’esprit portée vers une observation directe et littérale des choses, dans leur singularité, leur sensualité20, selon un point de vue précis, une attention au détail et au cas particulier. Une approche qui permet d’interpréter les choses selon différents niveaux de lecture, et s’accommode du goût de l’artiste pour les jeux de mots et les doubles sens (de l’astuce vaseuse21, qui moque l’esprit de sérieux, à des acrobaties de langage plus élaborées22, que certains qualifieront de rousséliennes).

Jean Dupuy, DUPUY, 1998, pierre et crayon sur papier contrecollé sur bois, 11,5 x 15 cm. Photo : Pierre-Alain Marassé.

P. s. : i. e.

C’est-à-dire, invention d’erreur. Dans le lexique des anagrammes de Jean Dupuy, se trouve la locution « i. e. ». Pur produit de la méthodologie employée pour simplifier la résolution des anagrammes, l’usage répété de cette formule permet d’abord, très concrètement, à Jean Dupuy, de placer des i et des e excédentaires. Je me souviens lors des premières lectures que nous faisions, d’avoir été intrigué par les multiples occurrences de cette abréviation, que Jean lisait parfois littéralement « i. e. » (avec une prononciation française – j’allais le découvrir – inadaptée à son usage habituel), ou qu’il lisait parfois « id est » (avec une prononciation latine, un peu plus adaptée celle-là) ou encore qu’il traduisait parfois aussi, directement (et littéralement…), en français, par « cela est ». Cet usage – qui m’avait échappé, avant ma rencontre avec Jean, et qui restait pour moi, au fil de ses textes, assez nébuleux -, me poussa à aller regarder dans un dictionnaire, pour y découvrir qu’il s’agissait là d’un latinisme anglais, qui n’existait pas, du moins jusqu’à Jean Dupuy, en français. Si la traduction littérale, en français, de la locution latine « id est », ici abrégée, était bien « cela est », ou « ceci est », ce latinisme était utilisé, en anglais, pour signifier « c’est-à-dire ». Après avoir informé Jean de ces précisions, je pus constater qu’il ne lisait plus « i. e. », « i. e. », ni « id est », ni « cela est », mais « c’est-à-dire ». Je pense ici à la lecture d’un menu de restaurant où je remarquai que le M du mot MENU, écrit en lettres majuscules, à la craie sur un tableau noir, présentait trois pointes vers le haut et donc deux vers le bas, à la place de deux en haut et une en bas, comme c’est habituellement le cas. Ce que je pris donc pour une erreur, avant de m’apercevoir que tous les M majuscules qui suivaient, dans la liste des plats proposés, étaient écrits sur le même modèle, selon la même typographie. L’erreur, répétée systématiquement, devenait un style. De même qu’un mensonge répété peut devenir un mythe, une erreur répétée peut devenir une invention. Si Jean écrit des textes en français mais aussi en anglais, et qu’il mélange parfois les deux langues, l’usage récurrent de la locution « i. e. » dans un grand nombre de ses textes écrits exclusivement en français, l’inclut à la langue française (d’autant que Jean la lit sous la forme d’une traduction en français). Un autre exemple d’invention anagrammatique dupuyesque, subvertissant l’usage correct, est la façon dont il a parfois signé certains de ses textes. Avec ses initiales J et D, certes, mais aussi avec un E, un A, un N, ou une autre lettre provenant de son nom. Ses lettres associées donnant des bouts de nom ou prénom (« EAN », « DU », « JE », « DUPU »…) qui sont complétés, au crayon à papier, par les lettres manquantes, ne faisant pas partie de l’anagramme. Inventant une alternative à la signature avec les initiales (dont une version en négatif, consistant à utiliser toutes les lettres sauf la première). Comme si l’on pouvait choisir, indifféremment, n’importe laquelle des lettres, ou groupes de lettres, qui composent le prénom et le nom, pour signer un texte. Dans mon cas, cela pourrait être « ALE », « LEX », « EXAN », « AND », « XAND », « X », « GER », « ALEXAN », « RARD », « ARD », « ERA », « LEXA », « RD », « LEXAN », « L », « D »… Bon, une grande variété de nouvelles signatures, plus ou moins retorses, s’ouvrirait à moi ! Et je ne compte même pas la possibilité de la répétition des lettres (possibilité qui a permis à Dudu, en la systématisant à tout le texte, de créer une autre « anomalie » inventive et très pratique pour la résolution des anagrammes, sous la forme d’un bégaiement écrit). Bref, ce ne sont là que deux exemples des multiples pas de côté permis, à Jean Dupuy, par l’anagramme et lui permettant, en retour, d’enjamber celle-ci, de la manipuler et de l’assujettir à ses propres lois.

Couverture : Jean Dupuy, Ypudu, anagrammiste, Christian Xatrec Publication, New York, 1987 (21,5 x 28 cm, 192 pages)

1.Et non pas pieds, contrairement à une erreur fréquemment commise. Le pied n’étant pas l’unité de mesure du vers (la syllabe), mais son unité rythmique, qui permet la scansion et comprend un nombre déterminé de syllabes. Les pieds élémentaires sont construits sur l’alternance de positions syllabiques longues et brèves, comme l’anapeste, pied composé de deux syllabes brèves suivies d’une syllabe longue.

2.Et aussi que ce jeu littéraire, selon l’usage méthodique qui en est ici fait, permet un rigoureux délire logique ; comme les homophonies – rimes très très riches – de Jean-Pierre Brisset, lui en permirent un autre.

3.C’est-à-dire une combinatoire mettant en jeu la démultiplication du signifiant et du signifié. Avec ce que cela implique de diversification, d’écart et de rapprochement riches de sens nouveau, conscient et inconscient. Le jeu sur les mots à la pêche au mot d’esprit. TROU VERGE, en lettres vertes et rouges, en est un exemple saisissant. Raccourci, procédant d’une remarquable économie de moyens, cette anagramme fait percevoir, grâce à une mise en page et en couleurs bien précise, 4 mots – dont la littéralité ouverte permet un large éventail d’interprétations -, là où seules les lettres de 2 apparaissent. Mais une combinatoire mettant en jeu la démultiplication du signifiant et du signifié, n’est-ce pas là le principe de tout langage, qui, à partir d’une quantité de lettres limitée, l’alphabet, se diversifie en les combinant ?

4.Dont je sais gré à Jean de m’avoir extirpé, en me faisant concevoir que la légèreté était aussi une option.

5.Un seul long texte anagrammatique, en trois parties, existe à ma connaissance. Mais Jean Dupuy a écrit plusieurs textes courts, faisant l’objet de multiples permutations (« Carte postale / La sotte carpe / Lape sa crotte / L’art ose capte » ; 2 textes intitulés « Jaune violet », dans chacun desquels les 11 lettres du titre sont répétées 6 fois, constituant d’ailleurs, ainsi, chacun une anagramme de l’autre ; « Jaune violets » (12 x 6) ; « Jaune violet » (11 x 16) ; « Rouge à lèvres » (12 x 8) ; « Raymond Roussel » (14 x 4) ; etc.).

6.Liste fictive, dont je ne pense pas que Jean ait jamais fait une anagramme. Pas de betterave, d’ailleurs, au menu de « Ypudu, anagrammiste » mais des beets anglaises. Je précise que chaque chiffre, dans ma liste, traduit, afin de ménager le lecteur, le nombre de fois qu’un mot apparaît dans l’anagramme (ANANAS ANANAS ANANAS ANANAS ANANAS ANANAS BEIGE BEIGE BEIGE etc). Ce qui me fait penser que Jean aurait pu gagner du temps et économiser de l’encre et de la peinture en procédant comme moi… Mais l’équilibre graphique de ses textes en aurait sans doute pâti. Certains rares textes eurent néanmoins recours à ce stratagème, comme « Jaune violet », un titre donné à trois textes relativement courts, deux d’entre eux composés chacun en répétant six fois les onze lettres du titre, et le troisième en les répétant seize fois. Ces informations sont données au lecteur par l’ajout des mentions « (x6) » et « (x16) », à côté du titre / palette de couleurs.

7.Cf. commentaires dans « Ypudu, anagrammiste » (Christian Xatrec, 1987) et « LEON » (Rainer Verlag, Berlin, 1989).

8.Il faut préciser que « Ypudu, anagrammiste », usuellement appelé le livre marron, a cette particularité, comme son petit nom l’indique, d’être écrit en marron, dans sa première partie. Le marron étant désigné, dans l’introduction, comme un mélange de couleurs, l’auteur considère que les anagrammes de cette première partie sont quand même écrites en couleurs. Et le cas de « Chocolat » est plus particulier encore, puisque l’aliment, utilisé pour l’expérience décrite dans le texte et lui donnant son titre, est marron. Couleur acquérant ainsi logiquement le statut de dominante. Et faisant de cette anagramme, l’une des rares de Jean Dupuy exclusivement monochrome, même dans ses versions « extra-livre marron ».

9.Cette expérience était initialement proposée par l’œuvre Violet (1973) de Jean Dupuy. Une boite pourvue d’un œilleton, invitant l’utilisateur à regarder à l’intérieur, pour y voir une lumière violette, tout en suçant une pastille de violette. Son nez se retrouvait alors au-dessus d’un petit récipient lui faisant sentir un parfum de violette, afin d’expérimenter la même confusion que celle proposée ultérieurement avec le chocolat.

10.Ici les notions de Hasard et de Nécessité – au-delà, ou plutôt en deçà du prestigieux aréopage qu’elles convoquent, de Démocrite à Monod -, me semblent bien correspondre aux enjeux particuliers de la pratique anagrammatique, ajoutant de l’imprévu et de la liberté (Hasard) au déterminisme (Nécessité) du projet artistique.

11.Voyant est à prendre, ici, au sens littéral de « qui voit », par opposition à « aveugle », et non pas comme une référence à un quelconque spiritisme fumeux.

12.Où ai-je lu, sous la plume de Jean, et par la voix de son alter ego Léon, qu’il se voudrait classique ? J’ai un peu cherché mais ne retrouve pas… Était-ce dans mes rêves ? Mais si c’était un rêve, il doit bien s’inspirer d’une réalité. D’ailleurs, ce goût pour un certain classicisme, que j’entends personnellement comme un synonyme de « rigueur » et la recherche d’une forme de simplicité, je le retrouvais dans ses textes, avec l’apparition, ici d’un fabliau moyenâgeux, là d’une poésie latine, d’une citation de Jules Verne, d’un commentaire sur le Christ mort de Mantegna, d’une référence à Jean-Sébastien Bach ou à Leonard de Vinci. Et aussi dans la musique que Jean écoutait, parfois, souvent, lorsqu’il travaillait. Toujours la même. Bach, les sonates de Scarlatti, un peu de Monteverdi et pas mal de chants grégoriens. Un jour il m’a dit que ce qu’il aimait dans le chant grégorien, avec l’interprétation plate et sans « effet » qui le caractérise, c’était de ne pas pouvoir prévoir ce qui allait se passer. Jean s’est d’ailleurs personnellement essayé à ce style musical, en enregistrant, à la manière des moines en question, une interprétation d’un texte composé à partir des lettres du nom de Francis Picabia, abondamment permutées et répétées.

13.Anagramme est un nom féminin.

14.Les anagrammes, en tant que procédé, ne produisent pas d’annulation du sens, ni même de non-sens – bien que cet art, traditionnellement anglo-saxon, soit parfois également pratiqué par Jean Dupuy dans certains de ses textes anagrammatiques -, mais une démultiplication du sens. De la même façon que Picasso et les cubistes – ou Mantegna, dans La lamentation sur le Christ mort, qui fut l’objet d’un texte de Jean -, démultiplièrent les points de vue sur un même sujet (une femme vue à la fois de face et de profil, un corps allongé vu à la fois de dessus et de côté…), l’anagramme permet de démultiplier la signification d’un groupe de lettres, en le présentant simultanément sous deux points de vue / agencements différents, ou plus.

15.Aphorisme de Georg Christoph Lichtenberg.

16.Cette date semble sujette à caution. Si certains éléments donnent la preuve factuelle de la pratique anagrammatique de Jean avant 1976, notamment dans sa correspondance, la date de 1973, concernant cette anagramme-ci, est remise en question par d’autres documents où elle est datée de 1980 ou 1981. Mais prenons tout de même cet exemple, considéré comme fondateur par l’artiste, et, de toute façon, antérieur aux différents procédés qu’il développa.

17.Cette contrainte procure aussi, à l’artiste, un cadre et l’astreint à une régularité dans l’exercice de l’écriture, pour mieux, comme il le dit, « passer son temps ». Elle lui donne une occupation, une structure et sert de catalyseur à la création. C’est un adjuvant.

18.« Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien » Alfred Jarry, 1898.

19.Le genre (Vanité, Nature morte, Paysage, Portrait, Autoportrait, Autobiographie…), qu’il soit pictural ou littéraire, ou les deux, implique une finalité de propos, un sujet, tandis que le registre (épique, fantastique, réaliste, satirique, comique, tragique, didactique…) concerne l’ambiance et le ton donné par l’auteur. Les anagrammes, en tant que telles, ne peuvent être réduites, ou promues, ni à l’une ni à l’autre de ces deux catégories. Elles ne se définissent pas ainsi. Elles ne sont qu’une technique. Tout au plus, dans le cas des anagrammes de Jean Dupuy, par l’emploi très spécifique qu’il fait de cette technique, deviennent-elles un style. C’est-à-dire une structure formelle, et non pas conceptuelle, comme le genre et le registre le sont.

20.Notamment exprimée par l’énumération des objets colorés de la palette : aliments, parties du corps humain, animaux, végétaux, minéraux, soleil, lune, ciel, mer et autres éléments concrets du paysage quotidien. Il faudrait établir la liste exhaustive des mots utilisés par Jean Dupuy pour désigner les couleurs de l’ensemble de ses textes anagrammatiques, qui en montrerait, de façon condensée, la très grande diversité. Elle commencerait, j’imagine, par Abricot et finirait, peut-être, par Zinzolin. Entre paysage et nature morte, avec l’apparition de quelques fesses roses et joues rouges, ce lexique trouverait une place de choix dans la série des quelques inventaires dressés par Jean Dupuy.

21.À commencer par le pseudo anagrammatique de l’artiste : « Ypudu » (sous entendu « q »).

22.Certaines associant, d’ailleurs, le troupier à la subtilité, comme le titre d’un livre de Dupuy : « Les tons de son cru », dont les textes anagrammatiques colorés commentent les œuvres sonores de l’artiste. Le titre signifiant à la fois les couleurs (tons) d’une céréale (son) crue ; les tonalités (tons) sonores (son) brutes (cru) ; les teintes de couleurs et les tonalités sonores (les tons) de sa production (de son cru). Une dernière permutation, ne procédant plus de l’homophonie mais du contrepet, nous permettra d’obtenir, en cherchant bien : « L’étron de son cul » (que la couleur marron du texte, un mélange de couleurs, désigne aussi à sa manière, en plus de désigner la couleur du son – la céréale – cru).