Une dizaine d’années s’est écoulée depuis l’émergence de la mouvance post-Internet. À l’heure où sévit une pandémie ravageuse, conjuguée au réchauffement climatique et à la surveillance généralisée, son modus operandi a franchi un nouveau palier et s’extériorise aussi bien en ligne que hors-ligne. Synthèse et diagnostic d’un art multimedium, ouvert à toutes les hybridations.

Artie Vierkant, Image objects, 2015, œuvre numérique à partir de vues d’exposition retouchées

Le monde avant l’invention d’Internet ? Le paléolithique ! Depuis deux décennies, le web fait partie intégrante de notre environnement mental et physique et tient lieu aussi bien de support contextuel que de structure immatérielle dans les pratiques artistiques, a fortiori en cette période d’isolationnisme forcé. Son impact n’est plus à démontrer et l’on sait à quel point les réseaux sociaux reconfigurent en profondeur notre perception de la réalité. Davantage encore, ils influent, modèlent ou structurent les affects qui en découlent. Chez les artistes issus de la génération Y, il ne s’agit plus seulement d’appréhender Internet comme un outil ou un médium, mais comme caisse de résonance d’une mémoire collective, abreuvée d’images et ensevelie sous une avalanche d’informations disparates. Confiné.e.s avant la lettre, ces digital natives travaillent le plus souvent à partir d’archives et de bases de données disséminées dans les limbes du réseau, mêlant documentation et acte de création. Bien que leur notoriété excède rarement une sphère confidentielle – certains revendiquant l’anonymat, fidèles à l’éthique du copyleft – , ils accomplissent en toute fluidité un va-et-vient entre réel et virtuel, livrant une perception diffractée du monde.

On voit cependant s’étioler peu à peu cette vague post-Internet, victime de son obsolescence programmée, au profit d’une conscience élargie des enjeux écologiques et d’un retour fracassant de la matérialité. Avec en toile de fond cette interrogation vieille comme Deep Blue : utilise-t-on la technologie ou est-ce la technologie qui nous utilise ? À l’aube de la supraintelligence et du plein pouvoir des algorithmes, c’est par ce renversement dialectique que s’opèrent de nouvelles stratégies visant à dénaturer le réel et à attribuer une forme tangible au non-humain. Ainsi que l’énonce l’artiste, réalisatrice et auteure Hito Steyerl en 2013, “les données, les sons et les images passent désormais régulièrement au-delà des écrans à un autre état de la matière. Ils dépassent les limites des canaux de données et se manifestent matériellement.”

L’école du mème

Cory Arcangel, Homothetic, vue d’exposition galerie Thaddaeus Ropac, Paris, 2010

Placée sous le signe d’une archéologie du futur et de l’hantologie, notion définie par Jacques Derrida, la décennie 2010-2020 voit naître des agrégats de formes inédites, où les sédiments – sonorités comme images – d’un récent passé technologique se réincarnent dans une enveloppe spectrale. Au contexte de la galerie et aux objets physiques se substitue un non-lieu virtuel, propre à un surf erratique sur Internet où prolifèrent gif et mème. De manière concomitante advient le retour en grâce de médiums low-tech ou no-tech, considérés comme obsolètes et évincés de la commercialisation industrielle. A l’image du champ électrique grésillant de la troisième saison de Twin Peaks, porte d’entrée vers l’envers du réel, l’art post-Internet – une appellation attribuée à l’artiste et curatrice Marisa Olson en 2008 – rend compte de ce nouveau paradigme. Entre pop culture numérique et art conceptuel, cette esthétique puise dans la distorsion de la culture de masse et des éléments les plus familiers de notre environnement “connecté”, tout en y incorporant des recherches dans le champ de l’écologie, de la sémiologie ou de l’épistémologie. Mais à quoi bon s’infliger le préfixe “post-” alors que nous n’en sommes qu’aux prémices du monde d’après ?

Dans son premier numéro, daté d’avril 2019, la revue française Radial tente rétrospectivement de cerner ce que recouvre ce terme, associé à un instant T où l’usage d’Internet se banalise avec la généralisation des réseaux sociaux et les règles imposées par les GAFA qui en verrouillent la portée subversive. “On pourrait dire que le post-Internet désigne le moment où Internet fait partie de notre existence au point qu’il ne paraît plus être quelque chose d’exceptionnel. Ici, Internet n’est plus envisagé dans sa pure composante technologique mais il englobe les usages de cette technologie : partage de fichiers, d’images, d’informations, lieux de sociabilité et/ou de pouvoir, manière d’envisager et de s’accaparer des œuvres (des arts « traditionnels » jusqu’aux séries télévisées), outil de création, etc. Pour le dire autrement, le post-Internet désignerait l’époque où utiliser le Net devient aussi banal que jadis utiliser un crayon, un moment où « les nouvelles technologies » sont débarrassées de leur aspect a priori technologique.” Des artistes tels que Jon Rafman, Artie Vierkant, Katja Novitskova, Petra Cortright ou Cory Arcangel, pour ne citer que les plus renommés, envisagent le réseau à la fois comme un terrain d’investigation sémiologique et une boîte à outils conceptuelle.

Cyberculture camp

Ryan Trecartin, extrait de l’œuvre Animation Companion 2014, techniques mixtes. Courtesy de l’artiste et Andrea Rosen Gallery

A leur suite, une génération d’artistes émanant des subcultures alternatives cultive un surréalisme vicié, où l’ironie se mêle à l’effroi. Une cyberculture camp, graveleuse et déviante à dessein, fait son chemin cahin caha dans les arcanes du web. De la même manière que le collectif canadien General Idea détournait la culture télévisuelle à des fins d’activisme queer et politique dans les années 1980, les installations vidéo de Lizzie Fitch et Ryan Trecartin se saisissent du monde des médias, de la publicité et des sitcoms pour mieux en souligner l’absurdité. Structures à l’intérieur de structures ou “sculptural theatres”, leurs dispositifs renvoient à une narration tronquée, où le sens dépend du non-sens. Jeter le trouble entre parodie à outrance et premier degré est sans doute l’un des symptômes les plus frappants de cet art du détournement. Comme si les strates d’ironie, de mauvais goût et d’étrangeté finissaient par s’effondrer pour laisser entrevoir une forme de sincérité et de transposition du vécu le plus intime.

On distingue un état d’esprit voisin dans les shows diffusés sur la chaîne internet Adult Swim, dont les génies du mauvais goût Tim & Eric (Tim Heidecker et Eric Wareheim) sont les plus illustres représentants. Prenant les apparats du divertissement, d’autres chaînes indépendantes du net incarnent la quintessence de cet humour scabreux, confinant au bad trip psychédélique. Plongée dans l’atrocité des films amateurs tournés en famille avec les premiers caméscopes grand public, le site Memory Hole rassemble une série de found footage VHS montée par le collectif Everything is Terrible!, dont le projet ultime est de bâtir une pyramide géante dans le désert du Nevada, uniquement avec des copies VHS du film Jerry McGuire avec Tom Cruise ! Les héritiers des années 1990 seraient-ils venus à bout des mécanismes institutionnels de l’art contemporain ?

Post-cinéma

Jon Rafman, Dream Journal 2016-2017, film video HD en couleur, son stéréo. Musique James Ferraro et Oneohtrix Point Never. Courtesy de l’artiste et Sprüth Magers.

Désertés par leurs utilisateurs, des jeux vidéo issus d’une ère lointaine – Mario, Sonic, Sims, Second Life – refont surface sous forme de topographie fantôme. Les mondes virtuels les plus désuets sont revisités comme des non-lieux propices à soulever des débats ontologiques. Les films d’animation conçus par Bertrand & Arnaud Dezoteux , Julie Béna (l’installation vidéo Anna & the Jester) ou Benjamin Nuel (la série Hotel) s’appuient sur ce dialogue entre animation 3D primitive et réflexion sur l’histoire politique des formes, du design et de l’architecture. Uncanny valley et forme cinématographique y jouent à touche-touche. Dans une optique plus satirique, les vidéos d’Emilie Brout & Maxime Marion se réapproprient des contenus de banques d’images pour mieux les détourner. Qu’ils revisitent les lieux de tournage de classiques du cinéma dans leurs Google Earth Movies ou qu’ils se mettent en scène dans des pastiches de clips corporate, tout concourt à semer le trouble entre le vrai et le faux.

On constate simultanément une propension à faire sortir la narration filmique au delà de l’écran, dans une réalité augmentée qui ne serait plus seulement constituée de paysages virtuels, mais de matériaux industriels recyclés et agencés au sein d’un espace d’exposition tout ce qu’il y a de plus concret. Portiques en métal, voitures customisées, résine époxy et bardages de chantier sont les supports dans lesquels viennent s’encastrer les films de Neil Beloufa, tandis que chez Julien Creuzet, ce sont les réminiscences d’une culture créole qui entre en collision avec la réalité virtuelle. Rituels, chants, danses, poèmes et fétiches sont transposés à l’ère des stories Instagram et du post-colonialisme, dans des assemblages d’objets, de sons et d’images en mouvement. Accolés sous forme de modules insulaires, ils forment un “opéra-archipel” qui matérialise l’espace mental de l’artiste.

Emilie Brout & Maxime Marion, Paintings, 2017, Huile sur téléphones portables, cordon de soie torsadé, dimensions variables

Chez l’écrivain Dennis Cooper, collaborateur de longue date de la dramaturge et chorégraphe Gisèle Vienne, ce sont les gif animés qui se substituent au texte dans le roman horrifique Zac’s Haunted House, téléchargeable gratuitement. Hérité de la postmodernité, le jeu d’emprunts, de citations et de réappropriations visuelles vient supplanter la création littéraire ex nihilo. Comme le rappelle le pionnier du net art Gregory Chatonsky, “le post-Internet est un style formel où l’originalité n’est pas l’expression d’une singularité, mais une ressemblance qui se répand elle-même sur le réseau”.

Du glitch au kitsch

La musique n’est pas en reste et occupe une part importante de cet environnement numérique. Prolongement sonore de l’art post-Internet, les courants seapunk et vaporwave, aujourd’hui un peu essoufflés, rassemblent tous les signes sonores de la fin du vingtième siècle. En juin 2011, il suffit d’un tweet de l’utilisateur Lil Internet : « SEAPUNK LEATHER JACKET WITH BARNACLES WHERE THE STUDS USED TO BE » (“Veste en cuir cloutée aquapunk avec des pousse-pieds à la place des clous”) pour que l’imaginaire de toute une génération se mette à divaguer sur un cyber-pop-art aquatique. La blague devient virale, une armada de geeks font mainmise sur l’expression et la prennent au pied de la lettre, bidouillant sur logiciels rudimentaires des collages à partir de banques d’images et de sons en open source. À de rares exception près, la musique ne présente en soi que peu d’intérêt mais témoigne plutôt d’une appétence pour des conglomérats de références. Laissant planer l’ambivalence, ses adeptes jouent à la fois sur l’ironie et l’imagerie kawaii la plus régressive : vaguelettes numériques irisées, dauphins à gogo et teintes bleues-violacées en incarnent les (anti-)canons esthétiques. Chez les seapunks, toutes sortes de bizarreries rétro-kitsch sont excavées d’Internet et placées sur un seul et même plan : fond d’écran Windows 95, bande VHS tressautante, graphisme bureautique d’un autre âge, jingle type MTV à la palette graphique, gif animés style Tumblr et 4chan, typographie 3D en rotation dans l’espace, jeux vidéos primitifs ou ésotérisme new age digne d’un séminaire Raëlien. Le tout s’agrémente du look afférent : cheveux (dé)colorés, vêtements aux motifs fluo et physionomie androgyne.

Mimosa Echard, Cracher une image de toi, techniques mixtes, 2019. © Adagp, Paris 2020

Ce kitsch tout-terrain mâtiné de frénésie hédoniste retrace en filigrane l’historique du consumérisme et de la technologie qui lui est corrélée, en cherchant dans le même temps à s’en extraire. Cette scène DIY – qui s’apparente tout autant à un phénomène de mode – connaît son quart d’heure de gloire mainstream en attirant l’attention de M.I.A., Rihanna, Azealia Banks ou Grimes qui ne se privent pas d’en phagocyter les attributs. Le duo marseillais seapunk Ideal Corpus – dissout en 2016 – résume bien les limites et les ambitions de cette utopie post-numérique dans un entretien donné au site du journal Ventilo en 2012. “Dans l’ère du numérique, professent-ils, étant donné qu’Internet nous ouvre des possibilités de stockage d’infos et d’échanges illimités, on a un accès palpable et instantané au passé. Après, qu’est-ce qu’on en retient ? A mon avis, il s’agit de transformer le réel, de modeler l’histoire.”

Compressionisme pop

Toujours avec un train d’avance, le Scarlatti du synthétiseur Daniel Lopatin, mieux connu sous son “nom de scène” Oneohtrix Point Never, a posé les jalons sonores de cet art de la rémanence dès 2008. Auteur d’une dizaine d’albums et signataire de bandes originales (notamment pour des films de Sofia Coppola ou de Josh & Benny Safdie), Lopatin se distancie rapidement des poncifs des scènes vaporwave et seapunk ramifiées à sa suite dans les méandres d’Internet et qu’il a contribué à façonner. Enclin à rebondir constamment sur de nouvelles idées, Lopatin initie un mouvement néo-baroque qu’il qualifie de “Compressionisme”. “En gros, explique-t-il dans un entretien donné au site Interview Magazine en décembre 2018, une façon d’exploiter un trop-plein d’images qui sont là soit pour vous titiller, soit pour vous mettre mal à l’aise ou quoique ce soit d’autre. C’est une façon de reprendre le contrôle sur tous ces stimuli. Il s’agit d’organiser et de se réapproprier des choses dont on ne veut pas nécessairement et de les réinterpréter d’une manière personnelle.” Et de renchérir en déplorant l’anti-intellectualisme qui sévit sur les réseaux sociaux et la profondeur de la réflexion qui s’amenuise à mesure qu’Internet se nivelle par le bas, victime d’un formatage idéologique et d’une hystérisation des affects par écran interposé.

Takeshi Murata, Golden Banana, impression jet d’encre 76.2 x 106.7 cm, 2011

Repoussant toujours plus loin les expérimentations pop high-tech, le collectif et label PC Music – fondé par le producteur A.G. Cook – répand quant à lui ses cyber popstars transgenres (Sophie, Hannah Diamond, Princess Bambi, Charli XCX) dont on ne sait si elles sont réelles ou fabriquées de toutes pièces, dans un mélange indécis de performance néo-situationniste, d’activisme queer et de premier degré “tubesque”. Inspiré à la fois de la J-Pop, de la hi-NRG et du design sonore aux turbines chauffées à blanc, la musique présente un intérêt variable en fonction des projets. Accompagnée de clips détournant les standards les plus commerciaux, elle explose par saccades et revêt des formes mutantes. Poussée au paroxysme de l’hystérie et de l’outrance, cette pop culture aux velléités émancipatrices se consomme et se consume à la vitesse d’un fil Instagram, au risque de vieillir aussi mal qu’un chewing gum trop mâché.

Autre prêtresse de la musique post-Internet, Holly Herndon fait usage de la technologie dernier cri et de l’intelligence artificielle pour échafauder une musique générative, en interaction avec des dispositifs visuels en temps réel (comme la déambulation à distance dans un appartement reconstitué en 3D). Plaidant la cause d’un positivisme technologique, Herndon conteste l’idée que la vie en ligne aurait moins de valeur que la vie réelle, tout comme elle s’oppose à l’idée que le laptop aurait moins de valeur en tant qu’instrument que la contrebasse ou le piano. Froide et cérébrale, son approche de l’art sonore maintient une distance critique avec l’hédonisme propre à la dance music, sans pour autant se départir de ses grilles rythmiques. Considérant son ordinateur portable comme l’objet le plus intime qui soit, elle s’est éprise des sonorités susceptibles de procurer un “orgasme senso-auditif”, tels que le décrivent les membres de la communauté ASMR (« Autonomous Sensory Meridian Response »). Murmures, frottements et autres cliquetis forment la matrice de ses récentes productions, socles d’un commentaire social et politique.

Bâtards hybrides

On constate dans le même temps un désenclavement des pratiques et des médiums, faisant la part belle à une forme de nostalgie des années pré-Internet. Dans le white cube des galeries surgissent des assemblages de matériaux et de formes recyclés s’attachant à rematérialiser la dématérialisation. S’émancipant du flux liquide et du scrolling à vide, les artistes ressentent à nouveau le besoin du façonnage manuel et du contact avec le monde organique. On voit ainsi fleurir un art revenu aux fondamentaux du « faire », de la matérialité et de l’artisanat, après avoir transité par la virtualité. Des images-objets IRL (“in real life”) aux dispositifs haptiques, les plasticiens procèdent désormais par réappropriation, distorsion et stratification de fragments éparpillés dans de multiples temporalités, tentant de réinjecter du (non-)sens là où règne le chaos.

David Douard, Reality, 2019 Courtesy Galerie Chantal Crousel

A ce titre, les hybridations chimiques de Mimosa Echard ou les installations en trompe l’œil d’Emmanuelle Lainé sont emblématiques de cet état transitoire du numérique à l’organique, de la réalité à sa représentation, dans une tentative de décodage ontologique du monde. Plantes, minéraux et mobilier industriel y convergent sans hiérarchie dans des environnements artificiels, à haute teneur allégorique. Dans les installations d’Emmanuelle Lainé, les simulacres générent une mise en abîme vertigineuse, tandis que Mimosa Echard envisage un monde “d’après” comme un magma en fusion, où l’humanité augmentée ne serait pas incarnée dans le fantasme d’un androïde omnipotent, mais serait plutôt le fief de la sorcellerie, de l’occultisme et des potions magiques. Stade ultime de la technologie, aussi invisible qu’un virus ? Il s’agit quoiqu’il en soit de faire de l’inconnu un allié, de tenter de mettre à nu les mystères de la physique quantique et des mécanismes cognitifs. Nous ne sommes plus ici dans le champ de la représentation d’un objet ou d’un sens aussitôt identifiable comme tel, mais dans une redéfinition de l’écosystème.

Comme le résume bien l’artiste David Douard dans la revue Zérodeux, “[sa] génération est faite de vrais bâtards hybrides, qui n’établissent aucune hiérarchie entre les sources, qu’il s’agisse de l’histoire de l’art ou de la culture populaire. Cette mixture sans nom, j’aime beaucoup la regarder, parce que rien ne fonctionne vraiment, et que rien n’est véritablement valide. Tout cela est en train de s’écrire. (…) J’appartiens à une génération qui se fout de pas mal de choses. Les choses sortent, s’étalent devant nous, et elles prennent le sens qu’on leur donne.” Par un effet boomerang, le réel revient donc en force dans la création contemporaine, et la technologie – béquille d’un imaginaire en voie d’appauvrissement – ne sert plus qu’à remodeler graphiquement le monde qui nous entoure. Comparse de Douard, le plasticien Renaud Jérez réincarne des corps désincarnés à partir d’accessoires et de matériaux industriels (PVC, gants en latex, baskets de sport…). Constitués de câbles et de tuyaux, de plâtre et de plexiglas, ses pantins squelettiques apparaissent comme des avatars dont les artifices auraient été dénudés : l’homme bionique n’est plus le summum d’une technologie high-tech, mais un « robot-momie » dont ne subsistent que des appendices désarticulés, des organes sans corps qui se fondent dans le décor comme des éléments de mobilier. Cette manière de reconfigurer le réel est l’appel d’air d’une dénaturation radicale qui n’entend plus faire de distinction entre nature et culture, organique et artificiel. De nouvelles tendances se dessinent, replaçant le vivant au centre de la création dans un maximalisme anarchique et décomplexé qui doit autant à Mike Kelley qu’au cyberpunk et à la science-fiction bis.

Étrange étrangeté

Renaud Jerez, Narcissisme et dépression, techniques mixtes, 2017

Une nouvelle éthique naît de ce syncrétisme horizontal, non pas du « tout se vaut », mais de l’intuition que l’être est multiple et que haute et basse culture s’avèrent aussi enrichissantes l’une que l’autre. À l’authenticité supposée du naturalisme anthropologique, cette communauté d’idées oppose un artificialisme écologique qui trouve sa source non pas dans le déterminisme social, mais dans la redéfinition même des codes de l’identité et du genre. Tel que l’énonce Timothy Morton dans La pensée écologique, “ce n’est pas difficile d’aimer la Nature comme un reflet de soi. Ce n’est pas difficile d’aimer la Nature comme un espace ouvert inspirant l’effroi. Ca l’est beaucoup plus d’aimer les êtres inquiétants, repoussants, qui ne portent pas si facilement un visage humain (…) L’une des tâches de la pensée écologique est de découvrir comment aimer l’inhumain : pas seulement le non-humain (c’est trop facile), mais le radicalement étrange, dangereux, voire “mauvais”. Car l’inhumain est le noyau étrangement étrange de l’humain.”

En l’espace d’une quinzaine d’années, le monde a basculé dans une inquiétante étrangeté, dont les réseaux sociaux sont un facteur d’amplification. Nous vivons désormais dans un storytelling permanent qui a rattrapé les fictions les plus aberrantes. Dès lors, comment se positionner face au réel comme à ce qui lui échappe ? Notre conscience est-elle encore capable de faire le tri ? Tel que le professait Katka Novitskova, pionnière de l’art post-Internet et coauteure de l’ouvrage Post-Internet Survival Guide (2010), “la notion de guide de survie se conçoit telle une réponse à un besoin humain élémentaire, visant à faire face à une complexité croissante. Face à la mort, aux attaches personnelles et au désordre, chacun se doit de sentir, d’interpréter et d’inventorier cet océan de signes afin de survivre.” Ok boomer ?

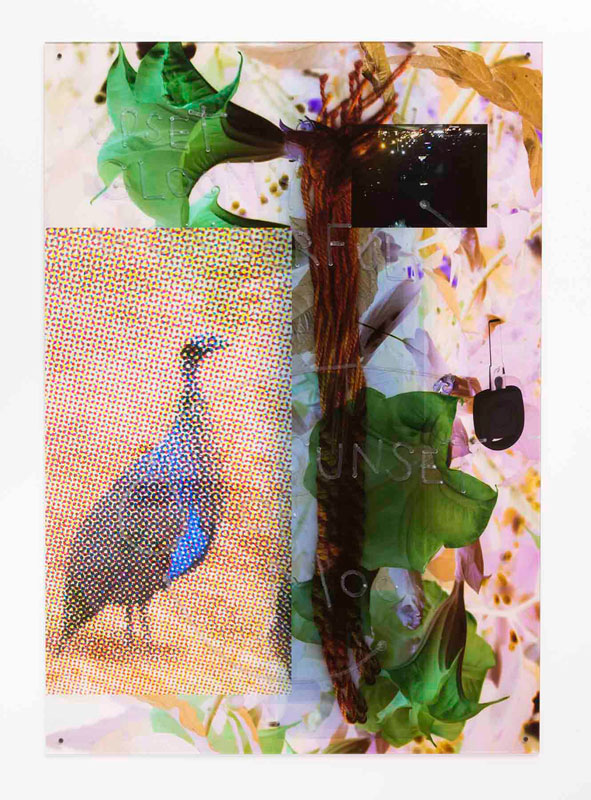

Julien Creuzet, upset, gloomy, wonderful sunset of moon (2017), impression jet d’encre contrecollée sur panneau acrylique gravé à la main, courtesy de l’artiste et Document Gallery

En couverture : Petra Cortright, sans titre, peinture digitale sur aluminium anodisé