De ses proverbiales Lettres de non-motivation à la transposition chorégraphique de gestes brevetés (What Shall We Do Next? Sequences 1, 2 & 3) ou du machine learning (Of Books, Balls and Hats), la pratique artistique de Julien Prévieux consiste à s’emparer des méthodes de management et des dispositifs de contrôle pour mieux les détourner. Le meilleur antidote à la start-up nation et à la dataïfication du monde ?

De la numérisation du monde, au propre comme au figuré, Julien Prévieux tire une matière absurde et poétique, où des procédés dignes de l’Oulipo contribuent à une tactique d’entrisme. Dans sa réappropriation ou ses détournements, l’artiste fait ressurgir la singularité de l’individu face à des données abstraites et désincarnées qui modèlent son comportement, et restaure ainsi l’interface humaine escamotée à travers les processus de contrôle et d’auto-surveillance qui régissent nos existences. En s’immisçant dans les interstices de la société numérique, phagocytée par un néolibéralisme autoritaire, Prévieux met en lumière ses failles et ses dysfonctionnements. Il s’agit pour lui d’« aller contre en faisant avec », tel un Bartleby chez les GAFA. Dispositifs conceptuels ou performances burlesques, ses œuvres proposent des ruses pour échapper au conditionnement – ou du moins, en contrer la finalité – et demeurent accessibles par leur humour toujours percutant. Dans sa dernière création en date (La Valeur de la vie, 2020), il passe au crible les statistiques, les algorithmes et autres données numériques relatives au quantified self – soit tout ce qui conditionne malgré lui l’humain du XXIe siècle. Notre discussion a eu lieu dans son atelier du vingtième arrondissement de Paris.

Tu as débuté ta carrière artistique en 1998 avec des actions très physiques (et aussi très drôles), dans lesquelles tu mettais ton propre corps en jeu. Tu sembles à nouveau très impliqué dans la gestuelle, bien que tu ne sois plus le « sujet » de tes performances. Comment en es-tu venu à la transposition scénique de ton travail ? Est-ce l’adaptation des Lettres de non-motivation par le metteur en scène Vincent Thomasset qui a déclenché cette envie ?

Julien Prévieux, La Valeur de la vie, 2020 Performance pour 3 interprètes, 45’ © photo : Raphaël Arnaud

J’ai débuté ma pratique artistique en faisant des Roulades et des Crash-tests, des performances filmées à tendance burlesque dans lesquelles je roulais ou me projetais contre ce qui m’entourait (passants, bâtiments, voitures, …) Les Lettres de non-motivation poursuivaient à leur manière cette série de gestes bornés en répondant par la négative et de manière répétée à toutes les offres d’emploi possibles. Le corps n’était plus en jeu de la même manière, l’action se matérialisant ici dans des échanges épistolaires entre les DRH et moi-même pour produire une performance de papier. Il y a eu plusieurs étapes successives à ce projet : d’abord quand j’écrivais ces lettres, puis quand je recevais (ou pas) des réponses, ensuite quand elles ont été exposées, enfin le moment où elles ont été publiées. Aussi quand Vincent Thomasset m’a proposé d’adapter ces lettres sur scène, je ne m’en suis pas mêlé, je l’ai laissé libre de faire ce qu’il voulait, je craignais d’être tatillon voire pénible sur les questions de mise en scène, étant donné que ces lettres m’avaient déjà accompagné pendant des années. Je ne pensais pas être le bon interlocuteur pour accompagner leur recontextualisation théâtrale et je faisais confiance à Vincent Thomasset dont j’apprécie beaucoup le travail. En même temps, cela a peut-être influencé mon retour à des formes incarnées. J’avais en parallèle cette envie de trouver des moyens de traduction ou de transposition physique pour certains phénomènes économiques, c’est-à-dire trouver des processus qui permettraient de visualiser certains matériaux abstraits en les réincorporant. Il est possible que ce processus de traduction des lettres vers la scène ait influencé en partie ma démarche. Je m’en rends compte en t’en parlant. C’est bien qu’on fasse cet entretien, il y a une dimension psychanalytique !

En donnant à voir la manipulation, et non l’objet manipulé, ta mise en scène tend presque vers le mime.

Julien Prévieux, Where Is My (Deep) Mind?, 2019 Vidéo HD, couleur, sonore

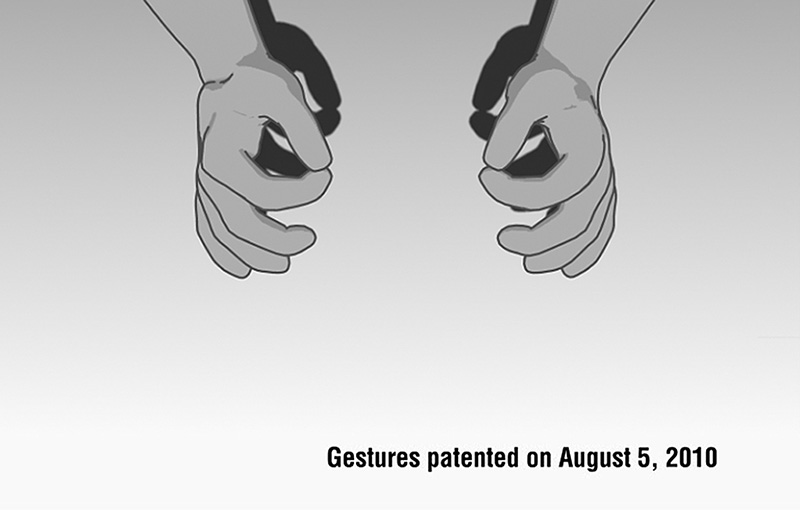

Oui, dans la plupart de mes performances, tout ce qui est censé être là n’est pas là. Cette manière de faire a débuté lors de la création des différentes séquences de la série intitulée What Shall We Do Next? qui prend comme point de départ l’aberration légale des gestes « brevetés ». Lors de l’invention d’une nouvelle interface homme-machine, les inventeurs publient dans un brevet les fonctionnalités de l’invention et les interactions possibles de l’utilisateur. Ces gestes déclenchant différentes fonctions sont, dans une certaine mesure, la propriété de l’inventeur du dispositif. J’ai choisi de faire exécuter cette collection de mouvements qui ne nous appartiennent pas totalement par des danseurs pour montrer de possibles comportements futurs et tenter de faire évoluer cette gestuelle, et l’emmener du côté de la danse et du rituel angoissant. Les interprètes miment les gestes sur un téléphone qui est absent ou sur des outils numériques qui ne sont pas là. Cela relève effectivement du mime, de formes un peu burlesques et primitives de spectacle, Buster Keaton au pays des capteurs ! Mais cela a un effet « révélateur ». Lorsque tu as un téléphone en main, le regard se porte vers l’écran alors que si l’objet est absent, ce sont nos mains que nous regardons. C’est ce qui tient qui est mis en lumière, nos doigts, notre paume et la gamme des mouvements qui va avec. Et ces gestes peuvent être douloureux lorsqu’on les répète de manière mécanique, comme lors d’un échauffement physique consistant à fermer et ouvrir les mains rapidement. C’est ce qui s’est passé pendant les répétitions, les danseurs·se·s se sont parfois plaint·e·s de la difficulté à reproduire ces « petits » gestes sur la durée. Preuve s’il en fallait que ces interfaces utilisateurs dites « naturelles » ne le sont pas vraiment. Ce sont d’ailleurs potentiellement des exercices physiques que l’on pourrait pratiquer tous les jours, une version dystopique du taï-chi croisant la motion capture !

J’ai déja vu des gens qui « pincent pour zoomer » machinalement… sur une photo imprimée !

Oui, ce sont des mécanismes qu’on a intégrés d’une manière extrêmement rapide, en l’espace d’une dizaine d’années. Tellement bien intégrés, d’ailleurs, qu’ils sont presque devenus des gestes réflexes.

Comment s’est accomplie la conversion des « gestes brevetés » de la vidéo à la scène ?

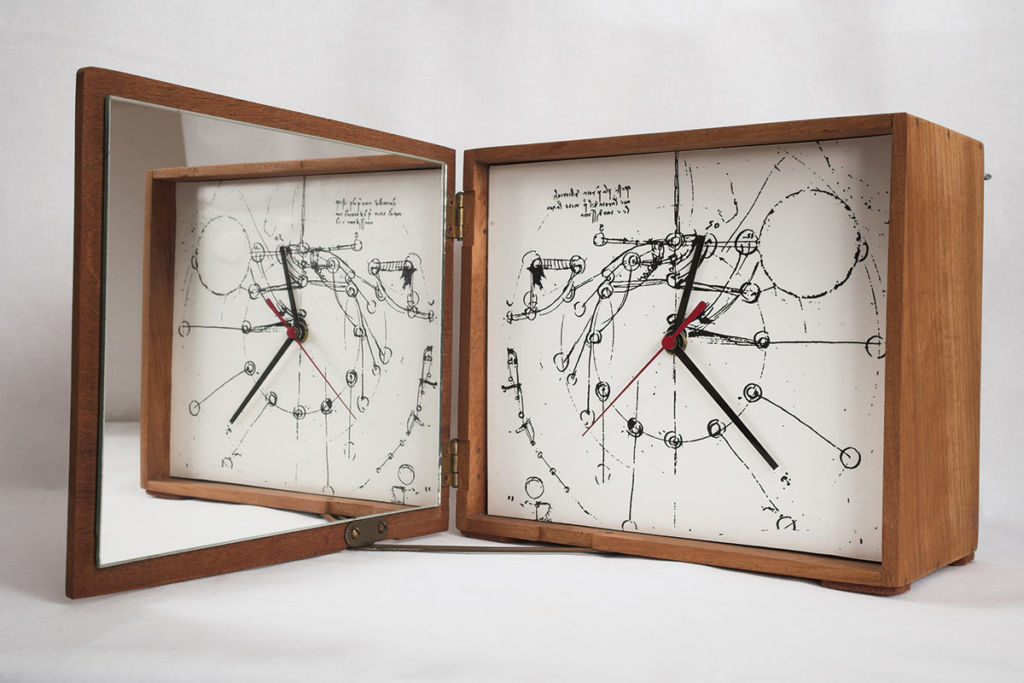

Julien Prévieux, What Shall We Do Next? (Sequence #1), 2006-2011, vidéo HD, noir et blanc

J’ai commencé à indexer ces gestes en 2006 pour en faire un court film d’animation intitulé What Shall We Do Next? (Sequence #1) et présenté comme une « archive de gestes à venir », ces brevets décrivant des mouvements que nous sommes susceptibles de faire plus tard quand l’appareil et ses fonctions seraient mis sur le marché. Cette vidéo a été réalisée en images de synthèse répertoriant tous les gestes brevetés, avec pour chaque geste le numéro du brevet qui apparaît à l’écran. Cela ressemble à un massage vu du dessus, en plongée, avec deux mains qui bougent. Une vidéo presque abstraite qu’on pourrait relier à ces vidéos de démonstration présentes dans les magasins de bricolage : la manipulation d’une interface absente, sans qu’on ne comprenne ni les tenants ni les aboutissants des opérations présentées. Je pensais mettre à jour cette vidéo au fur et à mesure, afin d’établir une collection exhaustive de tous ces gestes techniques, tout en gardant un temps d’avance sur la mise sur le marché de ces dispositifs. A ce moment-là, j’étais obnubilé par le texte fondateur de l’anthropologue Marcel Mauss sur les techniques du corps. Il y tente notamment de définir ce qui configure la gestuelle humaine. Il y a plusieurs manières d’envisager le sujet, et ces gestes brevetés ont leur place dans les mécanismes d’influence qui nous mettent en mouvement. Puis le projet s’est transformé.

Julien Prévieux, What Shall We Do Next? (Sequence #1), 2006-2011, vidéo HD, noir et blanc

Comment s’est produite la jonction avec la danse ?

Le déclic s’est produit lorsque j’ai commencé à me pencher sur les chorégraphies task oriented d’Yvonne Rainer. Je me disais que les gestes techniques décrits dans les brevets pouvaient s’apparenter à autant de notations chorégraphiques et devenir matière à chorégraphie. L’enjeu alors était de définir une manière de travailler avec ces matériaux, qui sont de l’ordre du document, et de voir jusqu’où on peut aller dans leur interprétation. On peut les montrer sous une forme « verbatim », en reproduisant le plus fidèlement possible les mouvements que décrivent les brevets. On aurait pu imaginer un ballet de gestes brevetés chorégraphiés modifiant vitesse et amplitudes de ces mouvements. Mais sans citer ces gestes de manière sèche, j’ai choisi pour le film réalisé avec les danseur·se·s (What Shall We Do Next? Sequence #2) de coller le plus possible aux gestes d’origine tels qu’ils étaient décrits dans les documents légaux et de les « augmenter » grâce à des commentaires en voix off produisant une forme de film documentaire chorégraphié. Cette première tentative chorégraphique et le travail collectif avec les interprètes m’a donné par la suite envie de travailler avec la gamme d’outils du théâtre et de la danse. C’est ce que j’ai mis en place dans une performance comme Of Balls, Books and Hats, par exemple, ou plus récemment dans La Valeur de la vie.

Tu procèdes toujours par un décalage entre ce que l’on voit et la manière dont on peut l’interpréter.

Oui, je pars d’une recherche sur un sujet donné comme ces brevets techniques qui sont bien réels. Ici je n’invente rien, ni les brevets, ni la gestuelle. Ce qui est d’ailleurs terrible dans cette histoire, c’est de se dire que des entreprises comme Apple, Samsung et d’autres ont trouvé le moyen de créer un marché autour de la gestuelle humaine, en se branchant en dérivation sur un simple déplacement du pouce et de l’index pour définir un territoire commercial et s’accaparer un marché. Cette piste d’interprétation sous-jacente fait aussi partie du projet, elle en nourrit la dimension critique.

Si ce n’est que dans ton adaptation scénique, tu le contextualises beaucoup plus que dans ton travail d’exposition qui résulte d’un processus absent du matériau montré au final. Là, il y a quelque chose de presque didactique, voire pédagogique. Tu ne te contentes pas de montrer ces gestes, tu les remets en perspective historiquement, en les accompagnant d’un vrai travail de mise en scène et de dialogues. Derrière la légèreté apparente, tu retraces mine de rien l’origine du taylorisme, de la logique implacable du profit et de l’organisation scientifique du travail.

Julien Prévieux, What Shall We Do Next? (Sequence #2), 2014, vidéo HD, couleur, sonore

Oui, complétement. C’est ce qu’on a mis en scène et en images avec Patterns of Life, coécrit avec le philosophe Grégoire Chamayou. Pour ce film réalisé avec les danseurs de l’Opéra de Paris, le procédé est similaire dans le sens où il s’agit d’utiliser des matériaux issus non pas des brevets techniques, mais de l’histoire de la mesure des mouvements, qui débute à la fin du dix-neuvième, moment-charnière où l’on se dit que la mécanique du corps peut être comprise et optimisée. Après avoir saisi comment l’homme marche avec les études chronophotographiques d’Etienne-Jules Marey, d’autres recherches du même type, un peu plus tardives, se concentrent sur l’optimisation de mouvements des ouvriers à leur poste de travail. Ce sont les fameux travaux de Lillian et Frank Gilbreth, collègues et concurrents de Taylor, qui ont l’idée de se servir du dispositif chronophotographique pour améliorer les mouvements de l’ouvrier sur son poste de travail dans leurs Time-and-motion Studies. C’était essentiel pour moi de prendre du recul et de remettre en perspective l’histoire de ces gestes brevetés dans une histoire de la quantification des mouvements. Cette décomposition numérique des gestes accompagne totalement l’évolution du capitalisme.

Oui, c’est la source même du libéralisme. Rationaliser au maximum l’exploitation des ressources humaines pour générer toujours plus de profit.

Oui, et si les brevets sont emblématiques de cela, ce phénomène existe depuis la fin du dix-neuvième siècle. Je trouve intéressant de constater à quel point des gestes se sont imposés à notre insu, alors qu’au début de la société industrielle, ces gestuelles mécaniques étaient imposées aux ouvriers pour optimiser leur force de travail.

L’humain a fini par s’auto-exploiter, en quelque sorte.

Oui, on a intégré un certain nombre d’outils de quantification et d’exploitation sans même nous en rendre compte, quand nous ne les avons pas accueillis avec un certain enthousiasme.

Peut-on échapper à cette quantification du monde et de l’être humain ?

Julien Prévieux, What Shall We Do Next? (Sequence #3), projet en cours depuis 2014. Performance, durée variable

Se dire qu’on balaye les nombres, qu’on s’y refuse catégoriquement, ça ne fonctionne pas. Premièrement parce que les quantités sont utiles, et qu’il est très difficile de penser sans nombres, cela rend la vie extrêmement compliquée ! La grande difficulté consiste à trouver des portes de sortie à leurs usages délétères. Il y en a, c’est certain. C’est ce que nous avons tenté de mettre en lumière avec les chercheurs Isabelle Bruno et Emmanuel Didier dans un projet collectif qui s’interrogeait sur les différents usages critiques des nombres et que nous avons nommé Statactivisme.

Récemment Emmanuel Didier a développé le concept de marbrure numérique qui décrit la séquence des transformations sociales opérée par la présence des nombres et leurs mouvements dans la société. Cette idée correspond bien à la trame narrative de ma dernière performance intitulée La Valeur de la vie et qui est faite d’une collection de présences exemplaires des nombres en société. Cette performance pour trois interprètes combinant dialogues et mouvements convoque différentes manifestations de la quantification des corps et met en évidence des voies de contournement de leurs effets négatifs. La métaphore de la marbrure décrit bien les embranchements possibles. On retrouverait effectivement, comme dans les blocs de calcite, des déplacements qui se suivent, des embranchements, des moments de scission. Et si les nombres permettent de contrôler les individus, leur usage peut bifurquer, se fissurer, bugger. Bref, ça ne marche pas toujours comme cela devrait.

Une réappropriation des données statistiques te paraît donc envisageable ?

Oui, à un autre niveau, de petits groupes d’individus peuvent s’organiser pour faire se lézarder différemment le bloc numérique. Dans La Valeur de la vie, j’ai pris l’exemple de joueurs de basket qui utilisent des bracelets connectés pour mesurer leurs performances – ces bracelets qui indiquent comment mieux dormir, mieux s’entraîner, etc. Ce dialogue amplifie juste un peu ce qui existe déjà. Il rend compte d’une tension entre l’amélioration des performances attendue, l’auto-contrôle des joueurs et une possible reprise en main de leurs données par eux-mêmes lorsqu’ils font l’hypothèse d’une revente de leurs propres statistiques, braconnant ainsi à leur façon sur les terres du contrôle quantifié.

Tu as également soumis des flics de la BAC à un atelier de peinture, où tu leur faisais reproduire sous forme de peintures abstraites des « cartographies du crime », utilisées comme outils statistiques dans la police.

Julien Prévieux, Atelier de dessin – B.A.C. du 14e arrondissement de Paris, 2011 & 2015 © photo : Toni Hafkenscheid

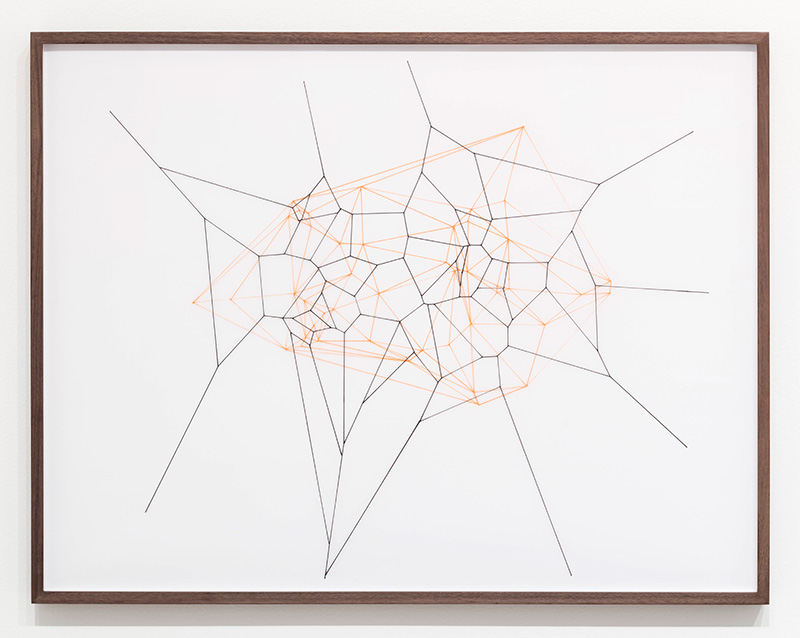

Cette enquête artistique est née dans le cadre du projet Statactivisme, justement. Et elle avait pris la forme d’un atelier, d’une situation. L’objectif était d’apprendre aux policiers à tracer manuellement des diagrammes de Voronoï à partir de cartes recensant des délits récents. Ces diagrammes font partie des outils d’analyse cartographique destinés à visualiser les crimes en temps réel pour déployer les patrouilles en conséquence. Habituellement, ils sont réalisés par des ordinateurs dans le but d’optimiser le travail de la police et de maintenir une véritable pression sur les policiers par le truchement d’une mise en concurrence spatiale et temporelle des agents. Tu as des visualisations sous forme de cartes météo du crime, d’autres, comme les diagrammes de Voronoï, sont des sortes de toiles d’araignée des délits. Ces outils de visualisation font partie de la batterie d’outils de management qui était censée transformer leur travail dans le cadre de la « politique du chiffre ». Dans mon cas, le dessin traditionnel et les discussions que nous avons pu avoir à l’occasion de cet atelier étaient autant de manières de comprendre l’effet que produit sur les policiers le fait d’être en permanence confronté à ces outils statistiques. En prenant le temps d’exécuter une par une les différentes étapes de l’algorithme, on constate que l’exercice est lent et laborieux et nécessite une précision difficile à obtenir. Et avec cette technique de dessin traditionnel, l’outil d’optimisation rend ses résultats toujours trop tard. Mais ce que l’on perd volontairement en efficacité, on le gagne sur d’autres plans. En un clin d’œil, les policiers deviennent artistes et, je ne vais pas te mentir, cette idée me paraissait particulièrement réjouissante.

Comment les intéressés ont-ils vécu cette expérience ? As-tu eu des retours positifs de leur part ?

Julien Prévieux, Atelier de dessin – B.A.C. du 14e arrondissement de Paris, 2011 & 2015 © photo : Toni Hafkenscheid

Oui, dans la mesure où cela leur permettait de les détourner temporairement de leur activité principale. Certains d’entre eux étaient devenus policiers sans que ce soit une vocation. La construction d’une telle situation favorise aussi les discussions entre les participants sur les transformations récentes de la police et l’implantation des nouvelles méthodes de management qui comprennent pêle-mêle, outre ces outils cartographiques, les indicateurs, tableaux de bord, évaluations en tout-genre ou primes au résultat… À un autre niveau l’exploration approfondie de l’algorithme à l’origine des diagrammes permet de reprendre littéralement la main sur une technologie qui en occulte les différentes étapes. Le processus de construction géométrique, rendu opaque par la vitesse de calcul et de tracé des ordinateurs, est révélé par le dessin manuel. La dimension « artisanale » favorise l’analyse réflexive et la réappropriation d’un certain savoir-faire là où l’informatique déconnecte totalement l’outil de l’expérience commune. Cette expérience a été ensuite restituée sous la forme d’un texte, d’expositions, et de conférences. Les formes de l’art permettent ici de décortiquer et dénoncer les formes politiques autoritaires, mais aussi de les faire « dériver » avant qu’elles ne sédimentent.

En couverture : Julien Prévieux, What Shall We Do Next? (Sequence #3), projet en cours depuis 2014. Performance, durée variable