Depuis quelques années, le monde de la culture – celui de l’art bien sûr et son marché – redécouvre des figures oubliées, le plus souvent des femmes, à la grande et heureuse surprise de ceux qui les ont connues ou aimées de leur vivant. C’est le cas pour Sophie Podolski, artiste et poète décédée en 1974. Arnaud Labelle-Rojoux, très marqué par cette œuvre picto-poétique, comme la qualifia Marc Dachy, s’est souvenu de sa parole et de ses dessins tourmentés qu’il resitue dans l’époque, frappé, avec le recul, par la singularité de son engagement éloigné des stéréotypes d’une supposée écriture féminine et des mécanismes de reconnaissance.

Portrait de Sophie Podolski, photo © Catherine Podolski

Lisant, il y a quelques années, Les détectives sauvages de Roberto Bolaño que je découvrais, j’avais été surpris qu’il cite un certain nombre de poètes de langue française qui m’étaient connus, mais certainement pas de tous ses lecteurs : le Manifeste aux paupières de jupe de Michel Bulteau, Mathieu Messagier, Jean-Jacques Faussot, Alain Jouffroy et Sophie Podolski. J’ai lu plus tard Entre parenthèses, volume réunissant des articles et chroniques de Bolaño et j’y ai retrouvé, toujours aussi surpris, Sophie Podolski dans ce passage : « Et nous avons parlé aussi de ces écrivains plus jeunes, ces écrivains de notre génération, comme Sophie Podolski ou Matthieu Messagier, qui furent des jeunes gens absolument merveilleux, de grand talent, et qu’il est non seulement impossible de trouver dans les librairies mais également avec les moteurs de recherche d’Internet, ce qui est tout de même beaucoup, comme s’ils n’avaient jamais existé, ou comme si c’était nous qui les avions imaginés. » Dans Anvers, encore ceci : « L’enfer qui viendra… Sophie Podolski s’est suicidée il y a plusieurs années… Elle aurait aujourd’hui vingt-sept ans, comme moi…[…] Une jeune fille qui écrivait des dragons, complètement pourrie dans une niche de Bruxelles…“Mitraillettes, pistolets, grenades confisqués”… Je suis seul, toute la merde littéraire est restée derrière, revues de poésie, éditions limitées, toute cette plaisanterie grise est restée derrière… […] Une jeune fille belge qui écrivait comme une étoile… “Elle aurait aujourd’hui vingt-sept ans, comme moi”. » Et dans Étoile distante, cités : Alain Jouffroy, Denis Roche, Marcelin Pleynet, Michel Bulteau, Matthieu Messagier, Claude Pélieu, Franck Venaille, Pierre Tilman, Daniel Biga, mais aussi Pierre Guyotat, Georges Pérec et Sophie Podolski …

Couverture de l’ouvrage Le pays où tout est permis, Transédition, 1979, édition conforme au souhait de Sophie Podolski

Bref, Roberto Bolaño me remettait en mémoire Sophie Podolski, dont le nom était associé pour moi à la découverte au début des années 1970 d’une écriture poétique qui n’ait plus cinquante ans de retard sur les autres arts, une écriture poétique refusant « la camisole de force des formules verbales dogmatiques » (William Burroughs), avec pour chefs de file Burroughs lui-même, Claude Pélieu, et quelques autres, dans laquelle l’expérience des drogues était prépondérante. Un article écrit par Dominique Noguez dans Chroniques de l’Art Vivant intitulé « Ce qui vient » en 1974 m’avait permis de connaître précisément ces quelques autres : Jean-Jacques Schuhl, d’abord, surtout ; les auteurs de De la déception pure, manifeste froid, Jean-Christophe Bailly, Yves Buin, Serge Sautreau, André Velter ; ceux que cite Bolaño, Bulteau, Messagier, et les écrivains du mystérieux Montfaucon Research Center bruxellois de Joëlle de la Casinière et Michel Bonnemaison, dont Sophie Podolski. Dominique Noguez concluait : « Sarcasme ou contre-culture, reprise des grandes options surréalistes ou francisation de la beat generation américaine, il s’agit toujours d’introduire dans le langage un certain éclat de rire qui fait froid dans le dos, une certaine sauvagerie, une certaine vitesse aussi. Le langage en craque de partout. »

Je n’arrive pas à remettre la main sur mon exemplaire du livre de Sophie Podolski, Le Pays où tout est permis, publié par Marc Dachy en 1979 aux éditions Transéditions. Ni sur le n° 2 de la revue Luna Park du même Marc Dachy, consacré aux « graphies ». Dommage. Tant pis. En revanche je trouve ce texte (qui m’avait échappé) de Guy Scarpetta dans un autre numéro de Luna Park (n°7, 1979). Préalablement publié dans artpress, il fut écrit, insiste Scarpetta, lors de la parution chez Belfond du Pays où tout est permis en 1973, du vivant donc de Sophie Podolski qui se suicidera en 1974 à l’âge de 21 ans. Le passage qui m’intéresse chez Scarpetta est celui-ci : « C’est, ne l’oublions pas, une femme qui écrit Le Pays où tout est permis, soit un sujet qui, s’il a su s’arracher à la normalité sociale, familialiste, phallique, n’a, dans l’ordre symbolique, que des chaînes à perdre. D’où l’effet perturbant et libérateur d’un texte qui jaillit, coupe, s’étage, se brise, se précipite en connaissance de cause de la castration. »

La tonalité est d’époque, mais les formules sont frappantes : « une femme qui écrit » ; « s’arracher à la normalité sociale, familialiste, phallique ; « des chaînes à perdre » ; « un texte qui jaillit, coupe, s’étage ». Tonalité d’époque, dis-je, et je devrais préciser, tonalité Tel Quel du début des années 1970. Sinophilie maoïste mise à part (tout le monde s’en remettra rapidement), la psychanalyse est évidemment présente, mais surtout l’intérêt de plus en plus marqué par la revue pour les expressions déviantes ou dissidentes dans la littérature. Scarpetta l’écrit à propos du Pays où tout est permis : « S’il ne s’agit pas de littérature, nous sommes en face de la radiographie nervurée d’un procès en deçà duquel la “littérature” n’est rien. »

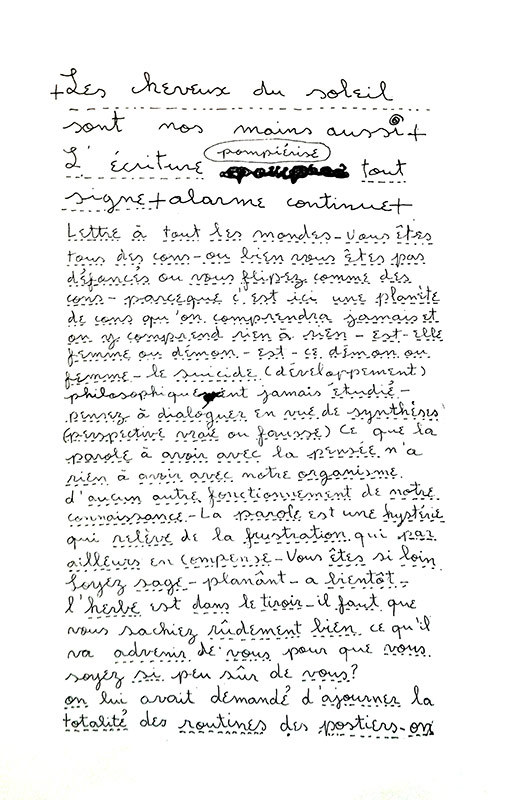

Sophie Podolski, premières lignes du livre Le pays où tout est permis.

Sophie Podolski est en effet adoubée par Tel Quel, sans surprise si l’on considère la place donnée aux écritures-limites (Stanislas Ivankow, Pierre Guyotat, et bien sûr Antonin Artaud), véritable coup d’accélérateur critique. C’est Philippe Sollers en personne qui préface l’édition chez Belfond avec un texte, sans ponctuation ni majuscules, intitulé Biologie, après que Tel Quel en ait publié des extraits dans sa 53e livraison. Comment Sollers a-t-il eu vent de Sophie Podolski ? On l’imagine par Dominique Rolin, cousine de sa grand-mère, avec qui il entretint durant de longues années une relation amoureuse. Coup de cœur ? Plus que ça. On aurait pu craindre une lourde pierre tombale se refermant sur l’œuvre, ce n’est pas le cas. Voici le début de ce texte : « L’expression prendre son pied est récente principe de versification tourné à l’envers je voudrais souligner que l’événement sur la page n’arrive jamais isolé reste à fond dans son ombre un arbre ne doit pas cacher la forêt les paroles dit artaud sont un limon qu’on n’éclaire pas du côté de l’être mais du côté de son agonie et encore on ne reproche pas à un écrivain un mot obscène parce qu’obscène on le lui reproche s’il est gratuit je veux dire plat et sans gris-gris […] » Et plus loin, toujours à la même allure favorisée par sa lecture emballée : « elle dit aussi je vois dans mon cerveau et pas ailleurs même si ailleurs il y a j’en ai marre marre des cons des culs des bites des couilles marre marre pensez-y des culs des bites des couilles marre marre pensez-y quand vous f’rez vos petites cochonneries du jour dans la nuit»

On peut avoir quelques doutes sur l’accessibilité qu’offre au lecteur la présentation de Sollers, laquelle mime, non pas l’écriture de Podolski, mais une écriture à voix haute énoncée dans une sorte d’état second, voire incantatoire. Pour Sollers, qui a déjà publié H (1973), pareillement dénué de ponctuation, dont le titre évoque tout aussi bien Rimbaud que le haschich, et qui vient d’entreprendre la rédaction de Paradis – livré en feuilleton dans Tel Quel à partir 1974 -, renvoyant cette fois autant à Dante qu’aux Paradis artificiels de Baudelaire, il ne s’agit pas d’éclairer, comme le ferait un universitaire avec un apparat critique impeccable, Le Pays où tout est permis mais de faire partager une expérience textuelle par l’écriture même. Il confirmera en 1975, à propos de Paradis, qu’il faudrait, pour lire le livre « se trouver dans un état comme quand on « plane » avec une drogue. On n’est pas en mesure de déchiffrer, d’exercer des opérations logiques. On vit un autre rapport avec le langage. » C’est là l’approche que fait Sollers du Pays où tout est permis. Se voulant en prise directe avec l’œuvre, il se met à son service, lui évitant de passer par la case obligée de la reconnaissance littéraire. Non sans arrière-pensée, chuchotent certaines mauvaises langues : il s’agirait de ne pas rater ce nouveau Rimbaud féminin ; de la rallier coûte que coûte à l’étendard Tel Quel. La tonalité de Scarpetta est différente. Aucun clair-obscur stratégique. Il indique sans détour, ce que l’on sait évidemment, mais qu’il n’est jamais inutile de rappeler, que la société – c’est-à-dire aussi bien ce qui relève du milieu familial, de l’éducation, des religions, de la culture de masse -, fabrique des modèles (« phalliques »), des normes, auxquels il n’est possible de s’arracher que par une prise de conscience réfractaire, dissidente, politique, ou par la folie, autre nom de l’anormalité. Et que c’est le prix à payer de la liberté.

Est-ce à la lecture de William Burroughs que Sophie Podolski échafaude son titre Le pays où tout est permis ? La chose est à peu près certaine. Il hante stylistiquement le texte. Syntaxe éclatée. Phrases quasi télégraphiées. Court-circuitage narratif. Le voici même qui apparaît : « Des gens plein de personnages superbes – sublimes. Des personnages superbes pleins de pièce dans autre monde merveilleux – compris – comment il faut vivre. Burroughs l’a dit … » Personnages superbes ? Souvenez-vous de Hassan i Sabbah répétant comme un mantra cette phrase que l’on retrouve dans plusieurs œuvres de Burroughs : « Rien n’est vrai, tout est permis »

Sophie Podolski, dessin extrait de Snow Queen (Transédition 1980). Original intitulé Où aller pour vivre, encre sur papier 27 cm x 19,5 cm, collection Joëlle de la Casinière © Catherine Podolski

Existerait-il un pays où tout serait permis ? Oui, celui que l’on se choisit, en connaissance de cause, dit Scarpetta. Il emprunte pour Sophie Podolski la voie des drogues : « NOUS ON VEUT DE LA DROGUE -MESSIEURS LES MINISTRES ! SINON D’AILLEURS JE N’ÉCRIRAIS PAS À LA MAIN COMME ÇA ».

Sophie Podolski écrit en effet « à la main ». Cela signifie une sorte d’intimité absente dans la transcription typographiée de l’édition préfacée par Sollers. Les pages du manuscrit, envahies de dessins, sont quasiment à décrypter, un peu comme celles d’Antonin Artaud. Marc Dachy indique, dans le n° spécial de Luna Park Snow Queen consacré à Sophie Podolski, que l’édition typographiée du Pays où tout est permis est non seulement truffée d’erreurs par rapport au fac-similé, mais qu’il comporte de nombreuses modifications (restauration d’une ponctuation, de l’orthographe – « femme » pour « phemme » par exemple – et de la syntaxe). Sophie Podolski parla alors de censure. Il en a été de même avec les manuscrits d’Antonin Artaud transcrits par Paule Thévenin, dont Serge Malausséna, le neveu d’Artaud et son héritier, et la philosophe Florence de Mèredieu affirment qu’ils constituent une reconstruction avec des distorsions de sens. William Burroughs disait de la forme collagiste adoptée dans ses scrap-books au statut comparable au Pays où tout est permis de journaux de bord, qu’il s’agissait d’un « langage plastique dans lesquels les blocs de mots étaient assimilables à des images, et les mots à prendre littéralement ». Mais Sophie Podolski, elle, dérive dans l’écriture qui se fait parfois dessin. Flux associatif continu de prélèvements (« Godard a dit à Bruxelles qu’un film c’est d’abord une bande son – rentré à Paris il a dit à Ziga vertov qu’il voulait tout changer dans sa tête à cause de l’échec en face des intellectuels – quelques jours après il s’est cassé la gueule en moto contre un camion avec une fille dans un carrefour ») ; de cut-ups (« Raoul Vaneigem : “Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations” essai – la perspective du pouvoir – le rôle – l’initiation – en protégeant la misère de la survie et en protestant contre elle le mouvement de compensation distribue à chaque être un certain nombre de possibilités formelles de participer au spectacle ») ; de confessions hallucinées (« Ce livre est écrit dans le but d’une guérison totale – comme tout ce que NOUS LES BONS ET LES JUSTES FAISONS car non seulement nous cherchons sans cesse du travail TRAVAIL MAIS EN PLUS NOUS TRAVAILLONS COMME DES DINGUES car l’homme est fondamentalement MALADE ») ; de glossolalies (« na capour ni kon ni cul caca li do na pourra lir lurne di lor a par i si yad ucb onvan enc ork eusaf kecha chèp a malin etqui çi marn otte de sein icol a bu le trou tout entier ») ; de conseils d’utilisation des drogues (« – il faut toujours avaler de l’acid sans speed si on aime fonctionner il vaut mieux en plus prendre de la cocaïne et fumer du banghi et du grass et du marocain vert – »), d’évidences fulgurantes ( « Bien sûr on ne peut pas regarder Andy warhol dans les yeux »), de formules provocatrices ( « Défoncez-vous les uns les autres ») ; d’invectives bien senties (« VOUS ÊTES TOUS DES CONS ») ; « d’aveux tragiques (« Mon génie s’effrite. Je ne me plains pas. Je dis seulement que j’ai mal ») … Flux, oui, dynamique, tourmenté, corporel (« J’erre serpentueuse – suis-je diaphane? J’aime me tordre. Tordez-moi. ») ; tout, idées, désirs, visions, de fil en aiguille, si j’ose dire, se lient (verbe lier). Éléments disparates ? Au fond, non. Car étrangement se lit (verbe lire) entre les tirets, sans transpirer la théorie, une insatisfaction au monde justifiant sa transformation (ce à quoi se sont au fond toujours assignées les avant-gardes) : « LE PEUPLE nous guérira – car le peuple est malade et nous serons guéris quand le peuple aura la PAIX et seulement à la condition du prix de la liberté – PRIX de la LIBERTÉ – GLOIRE AUX PEUPLES – POUVOIR AUX GENS. »

Revenons à Scarpetta. « C’est une femme qui écrit » souligne-t-il. Une jeune fille plutôt, mais, oui, disons une voix féminine. Se fondant sur une bicatégorisation des sexes, le féminin surprendrait ici par son audace, son obscénité, sa radicalité en rupture avec l’idée que l’on se ferait (et certainement se faisait alors) de « l’écriture féminine ». Sophie Podolski « s’arrache », pour reprendre la formule de Scarpetta, à la supposée expression féminine et aux injonctions normatives. Il n’ajoute cependant pas que Sophie Podolski souffre de troubles mentaux, réalité douloureuse dont elle parle, qui lui valurent d’être plusieurs fois internée (entre autre à la clinique de La Borde à Cour-Cheverny). Or, comme le féminisme qui au début des années 1970 se trouve traversé (et ébranlé) par la question du genre, la « folie » est au cœur de débats théoriques allant bien au-delà de la psychiatrie (corrélé à toutes sortes d’interrogations sociales, philosophiques, artistiques). Rappelons le rôle essentiel joué par Michel Foucault avec Histoire de la folie, mais aussi celui des tenants de l’antipsychiatrie. D’un côté Foucault : « La folie de Nietzsche, la folie de van Gogh ou celle d’Artaud, appartiennent à leur œuvre. […] ce monde qui croit la mesurer, la justifier par la psychologie, c’est devant elle qu’il doit se justifier, puisque dans son effort et ses débats, il se mesure à la démesure d’œuvres comme celle de Nietzsche, de van Gogh, d’Artaud. » ; de l’autre, David Cooper : « la famille, afin de préserver son mode de vie inauthentique, invente une maladie. Et la science médicale produit une discipline spéciale, la psychiatrie, pour conceptualiser, formaliser, classer et fournir des traitements à cette maladie »

Sophie Podolski, photo © Francisco Mendez

Femme ? Folie ? Sophie Podolski déserte ces territoires. Désertion, c’est le mot qu’utilise Annie Le Brun dans son formidable pamphlet Lâchez tout (1977) appelant à en finir avec toutes les formes de soumission, au nom d’une identité affirmée sans se soucier qu’elle soit « mâle ou femelle ». Désertion dans l’écriture. Bouée de sauvetage pour éviter de couler à pic ? Tapis volant plutôt : la désertion est un acte de révolte. Fugue disons, mais définitive. Sophie Podolski est ailleurs. Dans le « Pays où tout est permis » où la folie aurait sa place. Où vivre ce serait vivre, loin des destinées communes, celles du corps social, dans sa singularité entêtée. Exil volontaire. In acid veritas ?

Sophie Podolski, qui s’est suicidée à 21 ans en 1974, très emblématique du début des années 1970, de ses aspirations libératrices et de ses errances, a échappé, grâce d’abord, surtout, au Montfaucon Research Center et à Luna Park de Marc Dachy, mais aussi à la caution de Philippe Sollers, et celle post-mortem de Roberto Bolaño, au destin de la grande majorité de ses contemporains poètes ou artistes graphiques, pour qui la vraie vie était ailleurs : ceux venus après la génération psychédélique et avant le punk, après l’Internationale situationniste et avant les fanzines, ceux des revues underground telles Zinc, Le Parapluie, The Star Screwer, qui mêlaient cut-ups et bandes dessinées ou collages, dans des mises de pages télescopant les codes visuels des publications à prétentions littéraires ou artistiques, leur insufflant un esprit libertaire bienfaisant. Mais si cet esprit se retrouvait bien sûr dans l’exposition Le Pays où tout est permis consacrée à l’œuvre graphique de Sophie Podolski, présentée au WIELS de Bruxelles en 2018, (reprise à Paris à la Villa Vassilieff,), l’évidence brutale d’une parole simultanément libérée et contrainte s’y exprimait sous des formes « craquant de partout » (pour reprendre la formule de Dominique Noguez), violentes et douloureuses. Les centaines de dessins à la pointe bic, au crayon de couleur, à l’encre, hyper-remplis, saturés de signes, d’inscriptions griffeuses, de références au sexe, à la musique, aux drogues, aux représentations masculines et féminines, sont celles d’une personne se vivant comme différente, singulière, unique, malgré ce qui l’unissait de fait à une communauté dissidente. Une personne qui aura, comme on dit, payé de sa personne, loin du monde de la littérature et de l’art, au Pays où tout est permis.

Remerciements : Catherine Podolski

Couverture : Sophie Podolski, Lumière verte, dessin inclus dans Sophie Podolski Snow Queen, numéro spécial de la revue Luna Park éditée par Marc Dachy, Transédition, 1980.