Quatre lettres pour écrire les luttes : ACAB.

Investigation par Ariane Bosshard, Jérôme Dupeyrat, Olivier Huz, Julie Martin

Très présent dans l’espace urbain ou désormais sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes politiques contemporaines, de l’altermondialisme aux Gilets jaunes en passant par le black bloc et les ZAD. Que ce soit « All Cops Are Bastards », « All Capitalists Are Bastards » ou d’autres variantes, les quatre lettres expriment l’urgence de la révolte contre toute forme de pouvoir. Ce texte a déjà été publié dans la revue FAIRE n°17, 2020, la revue OpticalSound n°7, 2021 puis augmenté en fonction de l’actualité pour Switch (on Paper).

Cet article se concentre principalement sur la signification policière de l’acronyme, sans exclure les autres, à partir d’un corpus d’inscriptions récentes établi par des collectes personnelles et via le web1. Nous nous intéressons ici à son énonciation tant verbale que graphique. Observer les inscriptions ACAB permet de traverser de multiples terrains politiques, mais aussi plusieurs cultures visuelles (anar, punk, hip-hop, LOL) parmi lesquelles migre cet acronyme. Au cours de cette circulation scripturale, graphique et visuelle, ACAB devient à la fois un signe de reconnaissance et un énoncé polysémique.

Origine et histoire d’un acronyme

Tout comme l’invective « Mort aux Vaches », qui a elle aussi une forme codifiée (mais non alphabétique puisqu’il s’agit de trois points disposés en triangle), l’origine exacte de l’acronyme ACAB et son moment d’apparition sont incertains. Selon le lexicographe Eric Partridge, la première mention médiatique de l’acronyme aurait été faite dans les années 1970 par un journaliste de Newcastle, après l’avoir observé sur les murs d’une prison lors d’un reportage2. La présence d’ACAB dans le contexte carcéral autorise toutefois à penser que l’acronyme préexistait dans les milieux sociaux les plus représentés dans les prisons, à savoir les milieux populaires et, plus précisément alors, ouvriers. Une ritournelle qui daterait de l’entre-deux-guerres et qui mentionne déjà « All coppers are bastards » – « coppers » étant la forme originelle de « cops » – en serait l’origine :

I’ll sing you a song that won’t take long

All coppers are bastards

I’ll sing you another just like the other

All coppers are bastards

Third verse, same as the first

All coppers are bastards3

Mais le contexte de propagation de l’acronyme est plus significatif que les circonstances précises de son apparition. Au tournant des années 1970-1980, ACAB se répand au Royaume-Uni, dans un contexte où la musique punk, le hooliganisme et des mouvements sociaux d’ampleur (grèves de mineurs en 1984) sont concomitants et impliquent parfois les mêmes protagonistes4. Signe de la propagation populaire de l’acronyme au sein d’une communauté à même de l’identifier et de le comprendre, les quatre lettres deviennent en 1982 le titre d’un morceau du premier album de The 4-Skins, un groupe de oi! londonien.

Si ACAB s’établit ainsi dans le paysage contestataire, a priori d’abord au Royaume-Uni puis rapidement aux États-Unis, c’est au tournant des années 2000 que sa dissémination atteint une ampleur internationale avec l’essor des luttes altermondialistes lors du sommet de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) à Seattle en 1999 et surtout lors du G8 (Groupe des huit) à Gênes en 2001.

La propagation s’opère alors sous l’effet d’un double phénomène : d’une part la réappropriation de l’acronyme avec une nouvelle signification : « All Capitalists Are Bastards », d’autre part l’intensification de son usage consécutif à la violence de la répression policière à l’égard des contestataires lors de ces événements. Les deux dimensions ne s’excluent d’ailleurs pas, le capitalisme se nourrissant structurellement de la répression policière5, les deux significations possibles d’ACAB étant donc étroitement liées. Rappelons que le sommet de Gênes en 2001 voit la mort du jeune militant altermondialiste Carlo Giulani, abattu par un policier lors des émeutes anti-G8.

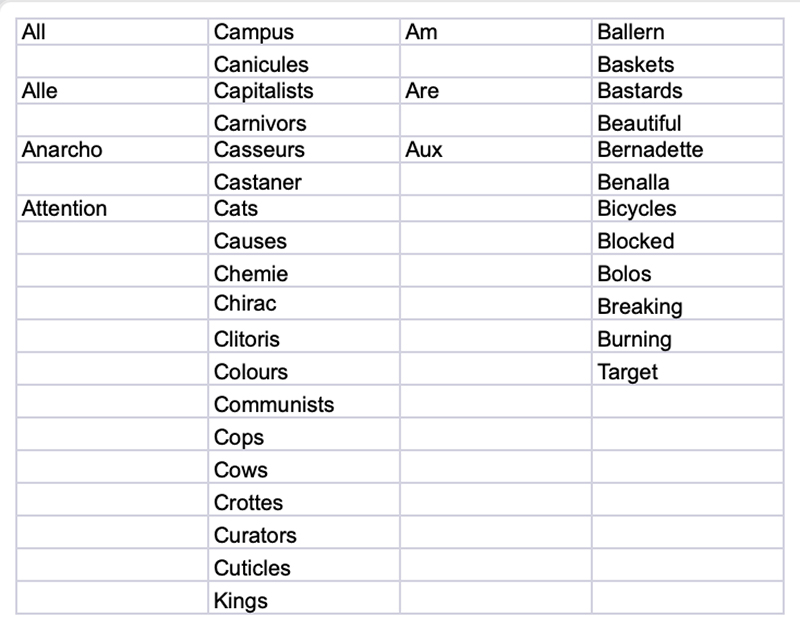

À partir de cette période, l’acronyme ACAB prolifère sous de multiples formes dans l’espace public urbain (stickers, graffitis, vêtements, tatouages) puis numérique (hashtags, images, etc.), en faisant souvent l’objet d’appropriations sémantiques. S’ajoutent ainsi « All Colours Are Beautiful » (slogan anti-raciste), « All Clitoris Are Beautiful » (slogan féministe), ou encore, plus rarement et de l’autre côté du spectre politique, « Anarcho Communists Are Bastards ». Chaque appropriation en encourageant d’autres, l’acronyme devient un signifiant disponible pour toutes sortes de messages plus ou moins politiques, souvent en lien avec l’actualité et de façon parfois parodique (pour citer quelques variations récentes dans le contexte français : « All Castaner Are Benalla », « All Canicule Are Bastard », etc.).

Si les années 2000-2010 ont ainsi conféré une polysémie quasi sans fin à l’acronyme, les années 2010 ont vu sa signification originelle se renforcer dans un contexte de violente répression policière de nombreux mouvements politiques et sociaux, à une échelle internationale : les Printemps arabes, le mouvement Occupy à New York, la révolte de Gezi en Turquie, la place Maïdan en Ukraine, les ZAD (Zones à Défendre), les manifestations contre la Loi travail puis Nuit Debout ou les Gilets jaunes en France, ou récemment la mobilisation de Black Lives Matter aux États-Unis suite à la mort de George Floyd.

Ces mouvements s’ancrent dans des contextes culturels et politiques hétérogènes qu’il ne s’agit pas d’analyser ici6. Mais par-delà leurs nombreuses différences, ils partagent le fait d’avoir été les cibles d’une répression violente et d’avoir ménagé par conséquent une place importante au rejet des forces de l’ordre, un rejet qui n’est pas qu’une réaction épidermique : si le recours à ACAB semble s’affirmer comme une provocation ou un exutoire, il s’inscrit au sein d’aspirations politiques radicales plus vastes. Comme le note la sociologue Sylvaine Bulle en observant la mouvance autonome : « ACAB, ce n’est pas “tout le monde déteste la police”, c’est beaucoup plus politique. C’est cibler la police en tant qu’obstacle à l’insurrection et en tant que reflet extrêmement fort d’un ordre politique qui est trouble, chancelant mais que l’on veut attaquer7. »

Parler codé

Bien qu’un acronyme n’ait a priori rien de secret, sa première fonction étant de raccourcir et de simplifier des noms ou des expressions pour en faciliter l’usage, il y a de fait une dimension de codage dans tout sigle. Ne pas avoir le code fait alors de l’acronyme, au moins temporairement, non plus un énoncé facilitateur, mais hermétique. Si les acronymes, et plus largement les sigles, abondent dans la sphère bureaucratique, économique et administrative, où se perdre dans leur litanie n’est pas rare, ils sont aussi d’usage courant dans la culture populaire. L’apparition des SMS (Short Message Service) et, plus tard, des réseaux sociaux, ont démultiplié leur utilisation. Ainsi, des plus courants comme LOL (Laughing Out Loud) ou son équivalent français MDR (Mort De Rire), aux plus vulgaires WTF (What The Fuck) ou NSFW (Not Safe For Work), l’acronymie en contexte numérique a popularisé dans la sphère publique l’usage des initiales employées comme abréviation, bien au-delà des noms d’organismes. Utilisés comme des signes de ponctuation précisant le ton d’un énoncé souvent très court, les sigles et acronymes se sont également répandus hors des écrans pour peupler toutes sortes d’objets à caractère humoristique, comme des mugs ou des t-shirts. Faisant office de signes de reconnaissance ou de ralliement, ils deviennent des éléments de culture partagée au sein de communautés plus ou moins grandes.

Un détour par la culture musicale, plus particulièrement les cultures punk et hip-hop – qui semblent souvent partagées par les scripteurs et scriptrices d’inscriptions ACAB –, s’avère également éclairant. Pensons à des groupes tels que SPK, groupe de noise australien (1978-1988) dont la signification du sigle a été multiple (SoliPsiK, SepPuKu, Surgical Penis Klinik, System Planning Korporation, Sozialistisches Patienten Kollektiv), ou au groupe de métal américain N17 dont le nom fait référence à un soulèvement grec contre la dictature le 17 novembre 1973, au cours duquel des dizaines de personnes trouvèrent la mort. Pour ce qui est de la scène punk ou hardcore, on pourra se reporter à une conférence donnée par les designers graphiques Experimental Jetset8 : certains des groupes cités par les designers jouent avec l’acronymie, soit en recourant à une variabilité de sens (le groupe MDC par exemple aura changé la signification de son nom à chaque album, la première occurrence se lisant Millions of Dead Cops), soit par la signification même de leur nom (SFA se lit Stands for Anything, ce groupe démontrant ainsi que trois initiales peuvent dire tout et n’importe quoi).

La culture hip-hop est aussi traversée de nombreux sigles. Si les groupes de hip-hop arborent souvent des noms qui prennent cette forme – KMD (Kausing Mush Damage), EPMD (Erick and Parrish Making Dollars), NWA (Niggaz Wit Attitudes), NERD (No-one Ever Really Dies) – c’est que cette culture y recourt pour nommer autant les posse ou crew, qui regroupent des musiciens, des danseurs et des graffeurs, que les individus qui les composent. Ces formes courtes et codées sont privilégiées car leur destination est notamment d’être bombées sur des murs, ce qui implique qu’elles soient rapides à tracer. En France, le groupe successivement nommé NTM (Nique Ta Mère), 93NTM puis Suprême NTM est emblématique au sens où, comme pour ACAB, le sigle est une insulte directement adressée à la police, dont l’attitude dans les banlieues françaises est au cœur des textes du groupe depuis le début de sa carrière.

On ne peut ignorer la force graphique de tous ces acronymes, qui a largement fait voyager les noms des groupes de musique sur les tables, les sacs, dans les rues ou les toilettes des salles de concerts. L’efficacité de quelques lettres mystérieuses participent à la construction d’un imaginaire dont le secret partagé et la défiance de l’autorité sont des clés de voûte. Ces deux dimensions font partie d’un folklore qui peut trouver ses sources dans l’histoire politique (la symbolisation et l’utilisation de sigles pour désigner les mouvements politiques, syndicaux, etc.) aussi bien que dans celle du banditisme. Dans les deux cas, s’installe un jeu du chat et de la souris puisque les forces de l’ordre sont bien souvent parfaitement au fait de ces codes.

ACAB, comme ces sigles musicaux, d’autres graffitis et comme les tags en particulier, oscille alors entre provocation et mot d’ordre, identification entre pairs et communication virale, une oscillation qui est renforcée par la variation des significations possibles de l’acronyme ainsi que par les différentes formes de codage complémentaire auxquelles il se prête.

De « 22 v’là les flics » à « 1312 »

L’acronyme ACAB fait l’objet de déclinaisons sous forme numérique selon un principe de codage basique : la numérotation des lettres de l’alphabet. A=1, B=2, C=3, ACAB = 1312, ou encore 13.12 ou 13h12, ces deux dernières variantes donnant souvent lieu à une inventivité sémantique et/ou visuelle autour de la date et de l’heure.

Le codage numérique comme moyen de communiquer un propos sulfureux à l’encontre de la police ou d’une autorité répressive peut trouver une autre occurrence dans l’expression « 22 v’là les flics », qui dériverait d’une tradition des ouvriers typographes pour qui 22 désignait l’arrivée du chef d’atelier (22 = somme des lettres C.H.E.F9).

Une autre transgression numérique, mais située cette fois-ci dans le sillage de l’idéologie néo-nazie, est l’utilisation du nombre 88 comme équivalent d’HH, soit « Heil Hitler ». L’apologie du nazisme étant proscrite, l’utilisation de 88 constitue une façon détournée de s’en revendiquer.

Quelle est la différence entre les chats et les chiens ?

… Il n’y a pas de chats policiers.

Outre la stratégie du codage numérique, parmi les multiples significations d’ACAB, l’une d’elle est en réalité une variante dissimulant la signification première. « All Cats Are Beautiful » est ainsi initialement un auto-détournement permettant de dire « All Cops Are Bastards » sans avoir l’air de le faire, en utilisant une expression pour une autre. En atteste l’abondante iconographie de chats accompagnés de l’inscription ACAB, dont les caractéristiques renvoient non au lolcats ou à la culture kawaii, mais plus clairement aux codes visuels des mouvances antifa, autonomes, punk, ou anarcho-syndicales : chats aux poils hérissés ou portant un foulard, accompagnés d’inscriptions en caractères gothiques, blocks ou stencils, avec un usage quasi systématique du noir et blanc, parfois du rouge.

All C…

Enfin, tout comme certains groupes musicaux qui font sans cesse évoluer le sens des lettres composant leur nom, ACAB a une signification variable, dont les déclinaisons vont croissantes. Il y a là la dernière forme d’encodage de l’acronyme, la plus complexe à vrai dire tant les clés d’interprétation à mobiliser dans ce cas sont diverses, contextuelles, voire ténues :

• ACABien se tenir/« tout le monde déteste la police » se chante acabella/L’état d’urgence est ACABlant/La Police m’ACABle/Alibabacab et les LBD40 voleurs : ces phrases recensées sous forme de graffitis ne laissent guère de doute sur le sens qui revêt l’acronyme. Lorsqu’ACAB est utilisé comme élément d’une phrase, souvent avec humour d’ailleurs, c’est ainsi l’environnement sémantique qui permet d’interpréter la signification de l’acronyme.

• Des indices graphiques peuvent orienter l’interprétation d’ACAB, tels les trois points signifiants « Mort aux Vaches » selon une convention héritée de longue date du milieu des voyous et des bandits.

• L’iconographie peut souligner l’une des significations possibles de l’acronyme : prenons l’exemple d’un ACAB détournant le logo Pepsi Cola, au sujet duquel on peut faire l’hypothèse qu’il est davantage question du capitalisme que des policiers (à moins que la lettre C ne renvoie ironiquement à « Coca Cola »).

• Les supports d’inscription sont également des indices : ACAB graffité sur une voiture de police renvoie sans nul doute aux « Cops ». La même inscription sur un distributeur bancaire, ou sur un panneau publicitaire pour un salon de l’immobilier, dans un quartier en voie de gentrification, implique peut-être plus probablement les « Capitalists ».

Écrire vite : les formes visuelles de l’urgence

Quelles que soient leurs significations, les apparitions de cet acronyme dans l’espace urbain ont pour point commun l’urgence de leur inscription. Graffitée à la bombe ou au marqueur lors de manifestations ou de dérives nocturnes, ou encore déposée à l’aide de stickers, l’inscription doit se faire vite pour des raisons évidentes de sûreté – d’autant que les inscriptions sont parfois réalisées dans des espaces qui représentent un défi et induisent une mise en danger, tels la façade d’un commissariat, les colonnes d’un Palais de justice ou encore le dos… d’un policier !

Cette condition de production – l’urgence – conditionne l’élaboration des formes que revêt l’acronyme. Cela peut s’observer en particulier dans le cas des inscriptions sous forme de graffitis muraux, qui apparaissent en outre comme les plus archétypales, parce qu’elles sont les plus fréquentes, les plus visibles, souvent les plus simples, les plus ouvertes aussi du point de vue de l’interprétation car les plus dénuées d’indices périphériques, à la différence de ce qui se joue avec les réseaux sociaux, les affiches, les vêtements, etc.

Du point de vue esthétique (graphique, typographique), la majorité des inscriptions ACAB peuvent sembler pauvres, ou du moins dénuées de spécificités formelles. La réduction formelle et une apparente désesthétisation peuvent constituer, en réalité, l’aboutissement d’une série de choix esthétiques, mais c’est ici la nécessité d’écrire vite qui conduit à cette réduction. Au demeurant, celle-ci n’est pas dénuée d’intérêt : la simplicité, voire la maladresse formelle de nombreuses inscriptions ACAB leur permet de se distinguer, très efficacement, des nombreux autres écrits avec lesquels elles entrent en concurrence, et parfois en conflit, dans l’espace public, de la signalétique aux autres graffitis en passant par la publicité. Leur simplicité, leur discrétion esthétique, a donc pour corolaire une efficience paradoxale en termes de visibilité. Analysant « l’art graphique spontané » (affiches, graffitis, etc.) dans le sillage de nombreuses luttes politiques depuis 1968 en France et en Italie, le paléographe Armando Petrucci note quant à lui que « les formes anti-esthétiques, l’ignorance affichée des règles de la mise en page, l’exécution peu soignée, la grossièreté de l’ensemble […] étaient moins du[e]s à des incapacités techniques qu’au refus conscient de l’art graphique professionnel dans son double aspect commercial et politique. […] À la base de l’opération on trouve toujours […] la conscience de la part des opérateurs de leur extériorité par rapport au milieu urbain et à l’écriture d’apparat qui y est dominante10 », espace urbain qu’il s’agit alors de s’approprier en le conquérant par l’écrit et la transformation visuelle.

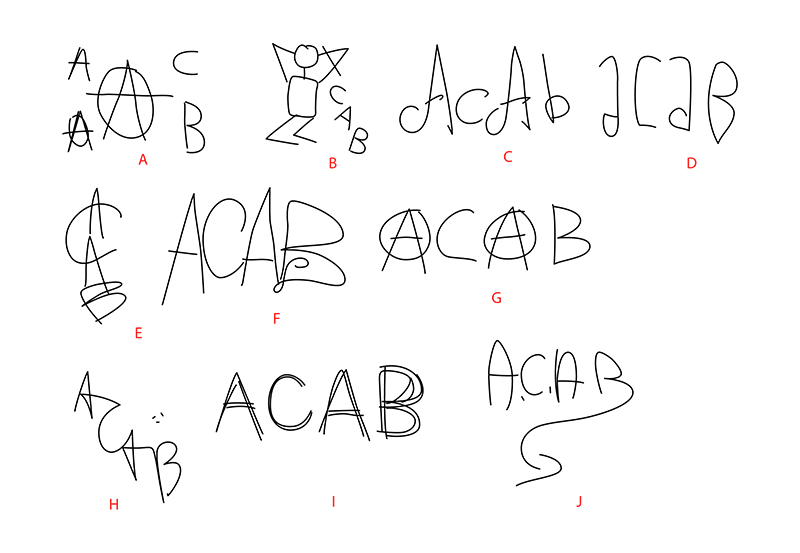

Par ailleurs, l’observation attentive des graffitis ACAB fait émerger un répertoire, plus étendu qu’il n’y paraît, de micro gestes, décisions et inventions graphiques qui singularisent les inscriptions en témoignant non d’une recherche esthétique consciente et préalable, mais d’une attention graphique dans l’urgence :

Ductus de l’acronyme ACAB

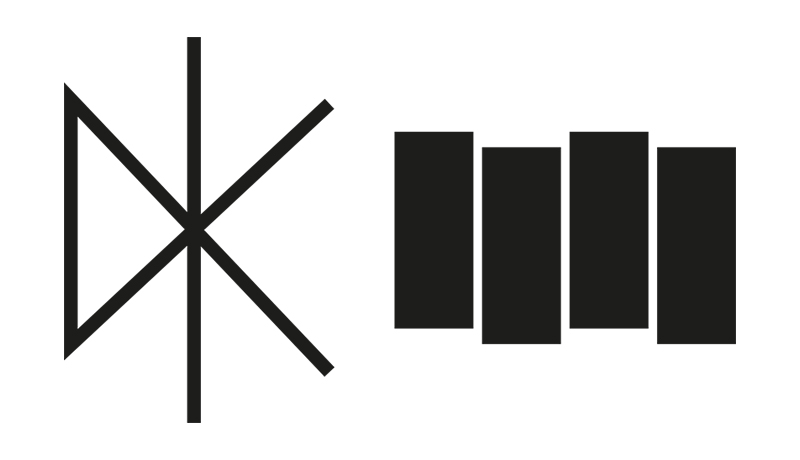

Enfin, l’élaboration de ces formes adaptées à l’urgence peut aussi faire l’objet d’une formalisation préalable. Une analogie avec l’histoire visuelle de la culture punk peut sur ce point être éclairante. Ainsi, le logo du groupe Black Flag, formé en 1976 à Los Angeles et qui emprunte son nom au drapeau noir, symbole de l’anarchie, a été proposé par Raymond Pettibon (frère du guitariste du groupe, Greg Ginn) sous la forme d’une stylisation du drapeau par quatre simples traits disposés en quinconce. La position politique radicale de ce groupe et de quelques autres dans le milieu musical de Los Angeles faisait peser sur la scène punk une forte pression policière11, conduisant de nombreuses salles à refuser de programmer leurs concerts. Les formes abstraites développées pour ces groupes pouvaient alors servir à communiquer secrètement leurs apparitions sous forme de concerts sauvages12. Maintes fois tatoué et bombé dans les rues de Los Angeles, le dessin de Raymond Pettibon a connu un large succès. Dans un film documentaire13, Keith Morris, le premier chanteur de Black Flag, mime le geste d’inscription à la bombe de ces quatre traits pour témoigner de sa simplicité d’exécution, et Henri Rollins (chanteur du groupe suite au départ de Keith Morris) affirme que « tous les flics de Los Angeles se souviennent de ce logo », en raison de cette même simplicité.

Logos des groupes de punk rock américains Dead Kennedys et Black Flag

Le logo de Dead Kennedys constitue aussi un exemple éclairant. Ce groupe de San Francisco formé en 1978, fortement engagé à gauche, est jugé si subversif que certains concerts ont été donnés sous des pseudonymes. Son emblème, ou symbole comme le nomme Jello Biafra, le chanteur, est le sigle DK géométrisé, dessiné par l’artiste Winston Smith. Il permet, lui aussi, une simplicité d’exécution que souligne souvent Biafra : « I wanted to make sure it was something simple and easy to spray-paint so people would graffiti it all over the place14. » « So simple it could be graffiti15. »

Entre graffiti politique et tag

Dans un autre registre, le tag est la signature d’un individu qui ne dit rien d’autre que son nom, souvent ajouté à d’autres dans une compétition plutôt sympathique de styles et d’écoles graphiques que les initiés peuvent reconnaître. Ces styles, ancrés dans une histoire qui a maintenant quarante ans, oscillent entre des formes installées – hardcore, fatcap, wildstyle, ignorant, etc. – et une recherche constante d’invention et de dépassement. Relié à la culture hip-hop, le tag serait une sorte d’équivalent graphique de sa musique ou encore du breakdance. Dans chacun de ces domaines existent des figures imposées : il s’agit d’affirmer son appartenance à ce genre par la maîtrise d’un vocabulaire commun, tout en montrant sa capacité à le réinventer. Le tag, réalisé à l’aide d’outils variés (du marqueur à la bombe, en passant par le sticker imprimé) est travaillé à l’avance, comme une signature. Le geste est automatique et rapide. D’une certaine manière, le tag est un logo pensé par le geste calligraphique et la rapidité de son tracé.

Des formats plus grands et plus complexes de lettrages (throw-up et pieces) peuvent faire apparaître la signature du graffeur ou le nom de son groupe, ou tout autre message plus ou moins codé, là encore ancré dans la culture hip-hop (il existe un vaste répertoire de phrases perpétuées par leur réinscription continue ou encore de références à des groupes, des chansons, des épisodes historiques tragiques, souvent liés à la police).

Au contraire du tag, le graffiti politique porte avant toute chose un message. Il est « un acte d’écriture et de lecture publiques qui introduit des messages marginalisés dans la sphère plus large du discours public16. » Il s’affranchit généralement d’une recherche formelle spécifique car ce n’est pas l’apparence qui est travaillée à l’avance, mais le contenu, la graphie trouvant sa forme selon le support investi et l’outil que le militant tient en main. Souvent maladroite, la graphie des slogans posés sur les murs, qu’ils soient réalisés à la bombe ou au marqueur, ne relève pas en priorité d’une maîtrise du geste mais de la nécessité du tracé. Si les outils sont les mêmes, le tag et le graffiti politique ne partagent donc pas, a priori, cette recherche de composition qui fait l’esthétique des murs et des rideaux de fer ornés par les graffeurs.

Avec l’acronyme ACAB pourtant, on voit apparaître la rencontre de ces deux types d’occupations de l’espace mural urbain. Peut-être parce que le message, dirigé vers la police, rassemble largement, bien que les raisons en soient très diverses. Les relations avec la police des personnes se reconnaissant dans la culture hip-hop sont anciennes et souvent tendues. Pour des raisons raciales d’abord : aussi bien aux États-Unis, où est né le hip-hop, qu’en France et en Europe, ce sont des populations racisées qui sont souvent à l’origine de cette culture et qui sont victimes d’importantes discriminations dont la police est l’une des sources17. Pour des raisons de légalité par ailleurs puisque différents aspects de cette culture, de la consommation de marijuana souvent célébrée par les groupes de hip-hop, jusqu’à la pratique du graffiti, qui en est l’une des expressions, se réalisent à l’encontre des lois. Ainsi, on peut observer dans le foisonnement des formes calligraphiques sur les murs de nos villes ces derniers mois ou ces dernières années que le sigle ACAB revêt tout autant les formes impensées du graffiti politique que le style plus affirmé de la culture graffiti hip-hop, fait notable car peu d’inscriptions politiques connaissent une propagation si nettement identifiable.

Ductus de l’acronyme ACAB

Que ce soit par la nervosité des traits ou l’intelligence du ductus général du tracé (qui est pensé à l’échelle du mot et pas seulement de la lettre, ce qui accélère bien évidemment son exécution dans l’espace public), il est aisé de reconnaître là où l’acronyme a été tracé par un graffeur, plus ou moins expérimenté18. Quoi qu’il en soit, le recours à l’esthétique du hip-hop est de plus en plus visible dans les luttes politiques et les mouvements sociaux, depuis les inscriptions des banderoles jusqu’aux murs se faisant l’écho du contexte politique actuel, en passant par les chansons diffusées dans les cortèges. Il y a plusieurs raisons à cela, dont en premier lieu la large diffusion de cette culture. Si on la considère dans sa globalité, la culture hip-hop n’est pas, ou n’est plus, la plus underground qui soit : elle domine le marché musical, le breakdance devient une discipline olympique, et la fresque graffiti a été institutionnalisée par nombre de municipalités soucieuses de contenir et de discipliner les arts urbains. En contrepartie, ses formes font désormais partie d’un vocabulaire populaire et partagé, sans doute plus largement que celles venant de cercles anarcho-punk plus radicaux, et elles réunissent alors de plus en plus largement. Par ailleurs, à une époque où les peintres en lettres – ouvriers ou petits artisans du signe – ont disparu, les personnes qui, dans les classes populaires, ont une connaissance de la lettre et détiennent ce savoir-faire, sont désormais les graffeurs confirmés.

Conclusion #ACAB

Si ACAB se répand à la croisée du tag et du graffiti politique, il est aussi perméable à la sphère numérique.

Non seulement les réseaux sociaux véhiculent des images des inscriptions ACAB les plus diverses ou popularisent l’énoncé sous forme d’un hashtag, mais on peut aussi observer, dans une logique inverse, de nombreux graffitis muraux qui reprennent des codes issus de la sphère « internet » et plus largement numérique : énoncés graffités accompagnés du #ACAB ou d’une mention ACAB fonctionnant comme un mot-clé, inscriptions ACAB assorties d’émoticônes, etc.

L’épidémie en cours depuis le début de l’année 2020 ayant forcé une grande partie de la population mondiale à se confiner ou à réduire sa vie sociale, la présence des luttes en cours sur les réseaux sociaux s’est largement accrue. Nous nous demandions, dans une précédente édition de ce texte19, si l’acronyme ACAB était un bon hashtag. Sa mise au ban par la plateforme Facebook en septembre 2020, pour quelques jours au moins, semble en tous cas montrer que sur les murs en briques comme sur ceux de nos applications, il dérange. Mais si sa popularité lui confère une certaine puissance, elle peut aussi, à l’inverse, contribuer à le normaliser et peut-être, alors, à banaliser sa dimension politique, voire à occulter d’autres énoncés subversifs dont il peut prendre la place. Dans l’espace public physique comme dans celui du web et des réseaux sociaux, il y a des ACAB qui deviennent un sympathique code de reconnaissance, quand d’autres parviennent à porter la conflictualité des luttes.

« ACAB » c’est un peu la gentrification de « nique la police » et j’aime archi pas perso

—(@nda_jsuis) February 14, 2020

Je parle pas historiquement pcq je sais ACAB ne vient pas d’être inventé, mais il a pris the place des slogans anti-police because extrême gauche

Ça se moquait des nik la police sur les murs avant j’vous rappelle mais bon bref, y’a clairement un langage qui a dominé l’autre

—(@nda_jsuis) February 14, 2020

Nique la police c’est tellement culture du viol que n’importe quelle autre expression est mieux. Les deux sont à jeter même si j’avoue que ça m’arrive d’employer ACAB. Amha nique la police c’est encore pire.

—(@CaiusMarximus) February 14, 2020

Nique la police = virilos/mascu

Acab = inclusif

—(@lulz6stem) February 14, 2020

Mais svp, faites pas semblant de pas pas comprendre que le « nique la police » est l’expression spontanée contre la domination policière raciste qui vient directement des quartiers populaires. C’est pas neutre que ce soit une expression de l’ext gauche majoritairement blanche-

—(@nda_jsuis) February 14, 2020

qui ait dominé l’expression précédente dans l’espace public. « Nique la police » c’est pas safe, mais ACAB ne l’est pas non plus. Vs ne comprenez juste pas les enjeux relatifs à cet expression en particulier, lgt méprisé, même par la gauche, et ajd tiens tt le monde est anti-police

—(@nda_jsuis) February 14, 2020

alors que lgt, et même jusqu’à mnt, la violence raciste n’est pas reconnu ni prise en compte autant que lorsque ce sont des blancs qui sont touchés.

La cerise du gâteau c’est de venir me parler de culture du viol, au mieux de l’ignorance, au pire de l’indécence et de l’irrespect.

— (@nda_jsuis) February 14, 2020

Le « nik la police » sur les murs c une forme de résistance, autant que le ACAB lancé dans les manifs

L’un a disparu, comme tte « culture » qui émerge chez les non-blancs, elle est invisibilisée ds l’espace public, et la gauche y participe aussi, même si ça vs déplaît qu’on le dise.

—@nda_jsuis) February 14, 2020

Nik la police a pas du tout disparu ??

Fin elle a juste disparue du milieu militant (et encore) mais cest tout il existe encore partout y a des tag NLP partout

J entends je vois tous les jours des nik la police hein

Jsp ou vous vivez hein

—(@ZbeulPro) February 14, 2020

Je peux tenter un : OK Boomer ? 🙂 Parce que c’était mieux avant.

ACAB est un acronyme anglais, on pourrait aussi dire qu’on ne fait que subir l’impérialisme américain, et l’académie française devrait lutter contre ça…

Sinon, en tag écrit, c’est plus cours ACAB

—(@LegrandClint) February 15, 2020

Moi je m’en fous, je tag pas. Mais je peux comprendre pourquoi les gens préfèrent celui là. Et en slogan oral, ni l’un ni l’autre n’est bien. Je préfère le classique : « tout le monde déteste la police », qui chante bien.

—(@LegrandClint) February 15, 2020

[rl_gallery id= »41333″]

1.En particulier grâce au travail du site La rue ou rien

2.Eric Partridge, A Dictionary of Catch Phrases, British and American, From the Sixteenth Century to the Present Day (1977), cité par Franck Berteau, Le Dictionnaire des supporters, Paris, Stock, 2013 [DOI : liseuse-hachette.fr/file/16329, consulté le 07/09/2019].

3.« Je vais vous chanter une chanson qui ne prendra pas longtemps/Tous les flics sont des salauds/Je vais vous en chanter une autre tout comme l’autre/Tous les flics sont des salauds/Troisième couplet, le même que le premier/Tous les flics sont des salauds. »

4.À ce sujet, on peut se référer au récent documentaire de Jeremy Deller, Everybody in the Place: an Incomplete History of Britain, 1984-1992, 2019, 60 min. L’artiste y explore l’histoire sociale de l’Angleterre des années 1980 par le prisme de la musique, en s’intéressant non plus au punk, mais à l’émergence de l’Acid house et de la rave music, qui apparaissent au début de cette décennie.

5.À ce propos, cf. Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, Paris, La Fabrique, 2018 ; Jacques Rancière, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005.

6.Il existe une abondante littérature à leur sujet. Concernant les affinités entre certains de ces mouvements, lire par exemple Buket Türkmen, « De la place Tahrir aux « Gilets jaunes », les nouvelles formes de l’indignation », The Conversation, 30 janvier 2019 [DOI : theconversation.com/de-la-place-tahrir-aux-gilets-jaunes-les-nouvelles-formes-de-lindignation-110520, consulté le 05/09/2019].

7.Citée par Clément Le Foll, « D’où vient le slogan « All Cops Are Bastards » ? », Vice, 22 mars 2018 [DOI : vice.com/fr/article/qv37kq/dou-vient-le-slogan-all-cops-are-bastards, consulté le 05/09/2019].

8.Three-Letter-Acronym, Pratt Institute, New York, 2015, partiellement reproduite dans « An Index of Fragments: Acronyms », Statement and Counter-Statement. Notes on Experimental Jetset, Amsterdam, Roma Publications, 2015.

9.Cette explication n’est que l’une parmi les nombreuses possibles. Selon une autre interprétation, voisine de la première, 22 ferait référence à une taille de corps de caractère : le corps imposant de 22 points aurait ainsi désigné chez les linotypistes du XIXe siècle le chef d’atelier, 48 renvoyant au patron.

10.Cf. Armando Petrucci, Jeux de lettres : formes et usages de l’inscription en Italie, XIe-XXe siècles, Paris, éditions de l’EHESS, 1993, p. 226-227.

11.Le label SST (Solid State Tuners) créé par Greg Ginn sera mis sur écoute et sous surveillance par la police.

12.Lire à ce sujet Mark Owens, « Graphics Incognito », Dot Dot Dot, no12, 2006.

13.The Art of Punk – Black Flag – Art + Music, MocaTV, 2013.

14.Je voulais m’assurer que c’était quelque chose de simple et facile à bomber pour que les gens en fassent des graffitis partout », dans « Tremble Under Boom Lights: Interview with Jello Biafra », 6 mai 2007 [DOI : trembleunderboomlights.blogspot.com, consulté le 5/09/2019].

15.Tellement simple qu’il pouvait être bombé », dans The Art Of Punk – Dead Kennedys – The Art of Winston Smith – Art + Music, MocaTV, 2013.

16.« Graffiti is an act of public literacy that brings marginalized messages within the wider sphere of public discourse », David I. Hanauer cité par Camille Debras, « Political Graffiti in May 2018 at Nanterre University: A Linguistic Ethnographic Analysis », Discourse & Society, vol. 30, no 5, p. 441-464.

17.Cf. Sophie Body-Gendrot et Catherine Wihtol de Wenden, Police et discriminations raciales. Le tabou français, Paris, Ed. de l’Atelier, 2003, 189 p. ; Fabien Jobard, « Police, justice et discriminations raciales », in Éric Fassin (éd.), De la question sociale à la question raciale ? Représenter la société française, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2006, p. 211-229.

18.La maîtrise des tracés pourrait être analysée suivant les critères de la culture hip-hop et plus généralement selon une connaissance de la calligraphie et du dessin de lettres. Au regard de ces critères, la qualité formelle des inscriptions ACAB réalisées par des taggeurs et graffeurs est évidemment variable.

19.Ce texte, ici légèrement revu, a précédemment été publié dans la revue FAIRE n°17, 2020, la revue OpticalSound n°7, 2021, et paraitra prochainement sur la plateforme www.sourcetype.com. Nous remercions les éditeurs de ces publications.