Saintes ou martyres, vierges ou nymphomanes, putes ou chastes, les femmes dépeintes dans les films de l’artiste Pauline Curnier Jardin tiennent tête avec aplomb au chaos du monde et redéfinissent le cours de l’histoire pour donner corps à une nouvelle forme de sexualité qui défie le genre et les normes sociales – jusqu’à échafauder une mythologie du temps présent. Humour noir, grand guignol et érotisme n’y apparaissent jamais comme le fruit d’un fétichisme en toc, mais dissimulent une âpreté sociale qui ne peut s’absoudre qu’au travers de célébrations païennes et carnavalesques. Et si la transfiguration provenait de la prise de conscience du corps et de ses innombrables potentialités ? Les organes génitaux ne seraient-ils pas le siège même de toute épiphanie ? Dans sa théâtralité outrancière autant que dans sa méthodologie critique, l’œuvre de Pauline Curnier Jardin s’établit au croisement entre esthétique camp, héritage du nouveau cinéma allemand – de Rainer Werner Fassbinder à Ulrike Ottinger – et réflexion anthropologique sur la fonction du rite dans l’Histoire. Conversation à distance, en pleine préparation de Fat to Ashes, son exposition au Hamburger Bahnhof, Musée d’art contemporain de Berlin ouvrant le premier avril 2021.

Tu es en plein montage de ton exposition au Hamburger Bahnhof à Berlin, consécutive au Preis der Nationalgalerie que tu as obtenu l’an dernier. Que vas-tu y présenter ?

Une installation-film ou un film-installation. C’est ce que j’ai en tête et que je fais toujours, spontanément : créer un espace autour d’un film. En général, je transforme une pièce du lieu d’exposition en une sorte de cinéma. Mais la dimension de la salle où j’expose cette fois-ci est inhabituelle ; c’est immense. J’y construis un bâtiment, conçu comme une boîte dans une grande boîte. C’est une arène. C’est là que sera projeté le film. Et dans l’allée qui mène aux arènes, faite d’arcades soutenues par des pylônes métalliques, je présente des ex-votos.

Quel est le film en question ?

C’est un nouveau film. Il s’inscrit dans la continuité de mes recherches sur les rites européens, déjà initiées avec le scénario-performance Sebastiano Blu, (2018). Déjà, dans le film Explosion ma Baby (2016), je filmais ce culte, inspiré du martyre de Saint-Sébastien. C’est un culte particulier parce qu’il ne célèbre pas la souffrance comme dans les processions pascales, mais la jouissance, la joie et la dépense, à travers des fêtes folles, triviales et transgressives. Dans l’imaginaire européen, voire occidental, ce côté païen mêlé au catholicisme est plutôt du côté de l’Amérique latine, et beaucoup de spectateurs ont pensé que j’avais tourné là-bas, alors que je n’y ai jamais mis les pieds ! Cette célébration a lieu dans un pays méditerranéen, mais je préfère ne pas divulguer dans quel village j’ai tourné. C’est comme un secret de fabrication, ça n’a pas besoin d’être su.

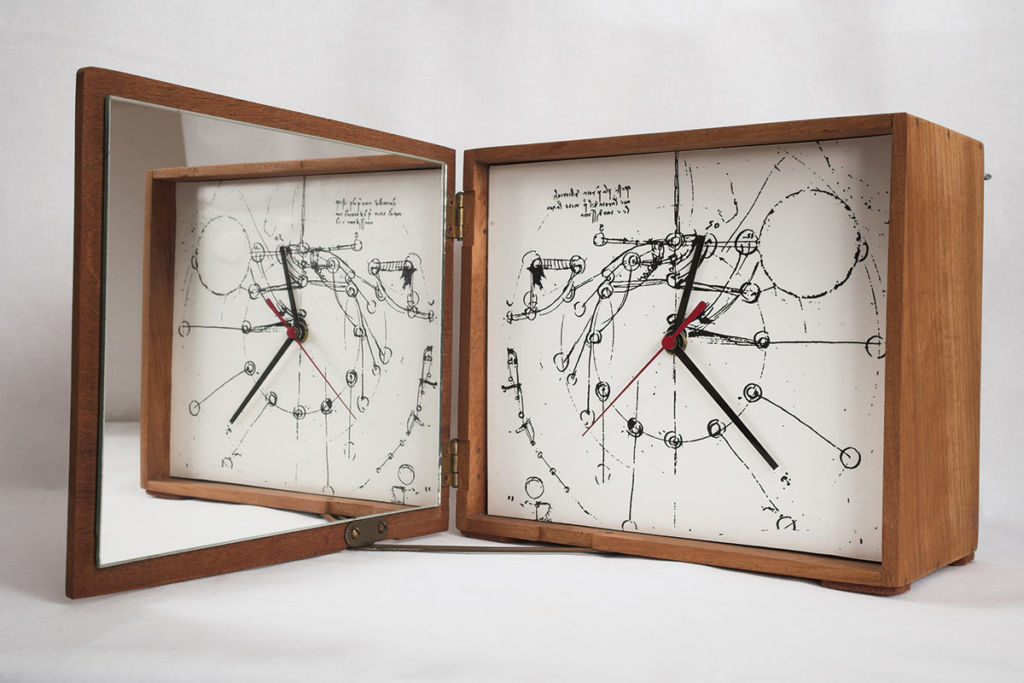

Pauline Curnier Jardin, Sebastiano Blu, 2018, Performance, 40 min., musique Geo Wyeth, curator Dorothé Orczyk pour Thomaskerk Amsterdam, courtesy the artist and Ellen de Bruijne Projects © VG Bild-Kunst, 2021

Tes premières réalisations étaient axées sur des mythologies françaises, des icônes catholiques comme Bernadette Soubirous ou Jeanne d’Arc. Tu as opéré depuis un déplacement géographique. Pour ton dernier film, tu as tourné en Allemagne, et les personnages semblent empreints de cette culture germanique. Pourquoi avoir tourné en Allemagne ?

Parce que je vis et travaille en Allemagne depuis quelques années. C’est aussi simple que ça. Après, pour ce qui est du déplacement géographique de mes sujets… J’ai toujours déménagé au gré de mes attirances culturelles, mais aussi parce que certains endroits me semblaient plus appropriés pour réfléchir. Mon premier déménagement, ma première vie à l’étranger – c’est-à-dire passer plus de six mois quelque part – c’était en Finlande. Je venais de sortir des Beaux-Arts et je voulais vivre dans un pays sous la neige, mais je ne voulais pas quitter l’Europe. Je savais aussi que dans ce pays, les croyances païennes étaient encore très vivaces. C’est quelque chose qui n’existe pas beaucoup dans la culture française, les rites païens, les traditions populaires. Le folklore français s’est dédouané de cet héritage. C’est associé à des cultures régionales très localisées, des micro-traditions rurales, mais ce n’est pas incarné dans la « Culture française ». Il n’y a pas en France, comme c’est le cas en Italie par exemple avec Italo Calvino et Pier Paolo Pasolini, de grands auteurs qui ont porté ou portent encore cette idée-là, malgré Jean Giono, Frédéric Mistral et tant d’autres écrivains incroyables.

Il faut néanmoins dissocier la tradition du folklore, qui sont deux choses différentes. Ce sont des notions ambivalentes. On a pu en faire à travers l’Histoire des représentations idéologiques, dans un fantasme de pureté originelle du patrimoine, une forme d’essentialisme assez douteuse.

Les traditions rurales ne sont pas l’apanage des conservateurs traditionalistes d’extrême droite. Elles sont liées au peuple et aux cultures régionales. Il existe une différence entre les pays européens, de ce point de vue-là. En Italie comme en Allemagne, les régions fonctionnent indépendamment les unes des autres, ce qui participe à la dissémination du patrimoine sur tout le territoire. Ce n’est pas le cas de la France qui est très centralisée. Cette centralisation filtre toute la culture populaire. En Italie par exemple, les chants d’agriculteurs (Canti dei Contadini) parlent de la condition des travailleurs agricoles, asservis au propriétaire terrien. Ils ont inspiré des hymnes révolutionnaires, que les syndicats et le Parti communiste se sont réappropriés car ils avaient déjà un contenu politique. En Italie, contrairement semble-t-il à la France, c’est l’extrême gauche et les intellectuels qui se sont accaparé les traditions populaires pour en faire un symbole du « peuple » au sens italo-anarchiste du terme, antifasciste et anticapitaliste, parfois même très féministe. Il me semble intéressant de décontextualiser les icônes nationales, de les détacher des référents politiques franco-français qui les filtrent. Jeanne d’Arc et Bernadette Soubirous sont loin d’avoir la même résonance mythologique à l’extérieur de nos frontières. Il s’agit de figures populaires, d’une histoire populaire de la France. Lourdes est à la fois un temple du kitsch et l’endroit le plus émouvant que j’aie connu. C’est un lieu qui m’inspire énormément. Bernadette Soubirous a beaucoup contribué au rebond de la papauté qui était en berne à la fin du 19e siècle. Elle a participé au développement industriel d’une région entière, puisque la cathédrale de Lourdes et tous les chemins de fer ont été créés suite à ses 18 visions de la Vierge. C’est fascinant de voir qu’une icône mystique régionale peut à la fois faire vendre du fromage, développer l’industrie et le tourisme, et incarner auprès de milliers de gens en souffrance la promesse d’une guérison. La photographie venait d’être inventée et Bernadette fut la muse de la publicité catholique de l’époque. Cela l’a détruite psychologiquement, comme souvent on détruit les muses. J’en ai fait le personnage principal de mon film Grotta Profunda (2011-2017), qui a beaucoup été projeté à l’étranger. On n’a pas besoin de connaitre son histoire à elle pour comprendre les enjeux de ce film. Est-ce une histoire française ? Quand je parle de mon travail, est-ce que je mets un point d’honneur à parler d’une histoire française ? Je ne m’en rends pas bien compte. Comme je le disais, je parle en général de l’histoire des lieux où j’habite. J’ai fait deux films sur les deux guerres mondiales, l’un en France, l’autre en Allemagne. Aujourd’hui je suis en Italie et je cherche dans l’histoire italienne. C’est bien de l’Europe dont je parle, de ses régions. Je suis partie de France tout de suite après mes études, sentant que ce que je faisais à cette époque n’allait pas forcément y être bien reçu, pas tout de suite. Parce que j’habitais à Paris et que je voyais ce qui se faisait sur la scène parisienne. Je me disais que quelque chose n’allait pas être simple pour moi. Pas seulement la question d’être une femme, mais aussi la question du style. Et puis, la tendance a changé rapidement, et j’ai fini par travailler le plus souvent en France tout en vivant à l’étranger.

Pauline Curnier Jardin, Grotta Profunda, les humeurs du gouffre, 2011, video HD, couleur/noir et blanc, 30 min., image copyright Alexis Kavyrchine, prod. Dirty Business of Dreams, courtesy the artist and Ellen de Bruijne Projects © VG Bild-Kunst, 2021

Les formes visuelles plus narratives, plus théâtralisées, plus hybrides, sont bien plus « tendance » aujourd’hui qu’elles ne l’étaient à l’époque. Le féminisme, la sorcellerie, les cultes païens reviennent en force dans la pratique de l’art. Sorcières, l’essai de Mona Chollet, semble notamment avoir marqué les esprits et exercer une certaine influence sur la jeune génération.

Pour les formes théâtrales, je ne sais pas si c’est nouveau. Quand j’étais étudiante, au début des années 2000, la danse, la performance et le théâtre en France étaient à la pointe. Il s’y passait des choses extraordinaires qui m’ont énormément portée. Il y avait Claudia Triozzi, Xavier Boussiron, Jennifer Lacey, Grand Magasin, Marco Berrettini, et tant d’autres… toute la programmation des Laboratoires d’Aubervilliers, tout cela a été ma seconde université. Quant aux sorcières dans l’art contemporain, je dirais que c’est Anna Colin avec sa superbe recherche-exposition à la maison pop de Montreuil qui a révélé à ma génération toute une histoire, ainsi que des pratiques artistiques et politiques, liées à la sorcière. Il y a eu également la traduction de La Sorcière et le Caliban, de Silvia Federici, deux ans plus tard, et certainement d’autres moment-clés que je n’ai pas vus. J’ai lu Les mots, la mort, les sorts, de Jeanne Favret-Saada, en 2000, j’avais tout juste vingt ans et ça m’a fait l’effet d’une révélation. De quoi exactement, je l’ignore, mais je sais que depuis, les recherches de Jeanne Favret-Saada m’accompagnent et continueront toujours de m’accompagner : elles sont en moi.

La dimension dérangeante de ton travail est sans doute liée à la façon dont tu exposes crûment la sexualité féminine et son anatomie. Ta manière aussi de confronter le sublime et le grotesque, le spirituel et le trivial, toujours à la lisière du kitsch…

Je prends mes grandes peurs et mes grandes angoisses et j’essaye de les transfigurer, de les rendre fascinantes ou drôles pour pouvoir les regarder en face ou en rire. À chaque peur, à chaque monstre, correspond un objet ou un film. Et ces monstres circulent dans ma vie et changent au gré de ce qui change dans mon existence. Ils changent de masques, de silhouettes, de formes et de géographies. S’il y a une part d’intime, elle est essentiellement là-dedans. C’est ma façon de gérer mes propres blessures et de rassembler autour d’elles d’autres personnes, de créer une sorte de communion autour d’émotions enfouies et indescriptibles. Cela peut déranger, je comprends très bien. Et pour ce qui est de mon amour du kitsch… Eh bien pour moi, c’est une forme de trouble dans le consensus, dans la norme et la bourgeoisie, c’est beau et c’est laid, c’est faux mais c’est là, c’est cheap et c’est cool, c’est là pour performer autre chose que ce que c’est vraiment… C’est encore une mascarade de plus.

Tu es en quelque sorte une pionnière de l’éco-féminisme, dans le sillage de Donna Harraway dont on entend désormais parler en permanence, alors qu’il y a encore une quinzaine d’années, elle était quasiment inconnue en France. C’est réjouissant de voir ces figures transparaître dans la culture française, après avoir été aussi longtemps ignorées ou occultées.

Je ne suis pionnière de rien du tout ! J’ai des mères, des marraines, des grand-mères symboliques qui ont réalisé des œuvres immenses, mais que peu de gens connaissent à part ceux ou celles qui s’intéressent aux artistes et penseuses femmes. C’est vrai que je me suis rapprochée de pays et de cultures plus païennes, plus proches de la nature et des questions écologiques, et surtout plus féministes que la France, en déménageant d’abord en Finlande, puis en Suède, et enfin en Allemagne. Ce transfert m’a beaucoup aidée à m’exprimer plus librement sur des intuitions et des passions que j’avais déjà, et peut-être à vivre une féminité moins « à la française », loin de cette « grande peur d’être moche ». Ca m’a fait beaucoup de bien. Et puis, ça m’a obligée à lire en anglais des ouvrages qui n’étaient pas traduits en français, les livres de ces penseuses qui sont arrivées après dans les discussions et créations françaises. Pourtant en France, à cette époque, Elsa Dorlin, Françoise Vergès, Virginie Despentes écrivaient, pensaient, parlaient en public, et sûrement d’autres, mais le machisme à la française a bien étouffé tout ça. Il n’y a qu’à voir les réactions consécutives à #meetoo et au témoignage-manifeste d’Adèle Haenel dans le milieu du cinéma, et aujourd’hui sur l’affaire Claude Lévêque. Cette génération, qui est celle de mes profs de l’époque, n’allait quand même pas faire des expos sur les sorcières ! Ni même sur l’histoire pourrie de la France, puisqu’ils croient tous encore à l’hégémonie et l’impérialisme de la culture française, avec de bons vieux relents incestueux… Ce n’est pas forcément qu’ils y croient consciemment, c’est qu’ils ont grandi dans un pays où cette notion n’a jamais été mise en cause, du colonialisme au rayonnement culturel en passant par la subvention de la culture française, ô combien exceptionnelle ! Tout cela induit l’idée que la France est hégémonique en terme d’ « art » et de « culture ». Il ne faut peut-être pas rompre avec tout cela en bloc, mais ce que ça véhicule avant tout, c’est l’idée qu’on est quand même un peu mieux que les autres et que le monde entier nous envie. Mais bon, le problème est un peu le même partout en Europe. Moi, je suis allée là où je savais que j’aurais un peu plus d’espace pour m’exprimer, davantage d’aide et d’écoute dans un premier temps, ce qui m’a permis de prendre confiance en moi. Devenir artiste, c’est aussi identifier où tu ferais mieux d’être pour être bien accueillie, là où on t’écoutera avec bonheur, qu’il y ait trois personnes, mille ou plus. Ce n’est même pas que j’ai voulu exporter mes monstres ailleurs ; je me suis juste dit que ça allait être plus simple pour moi de me rapprocher d’une culture qui possédait déjà quelque chose qui résonnait en moi dans la trame même de son histoire et de sa culture. Et c’est ce qui m’est arrivé avec l’Allemagne. C’est ce qu’on appelle un « trope », non ?

Pauline Curnier Jardin, Blutbad Parade, 2014, video HD, 35 min., prod. Kulturbüro Stadt Karlsruhe/CNAP, courtesy the artist and Ellen de Bruijne Projects © VG Bild-Kunst, 2021

On retrouve dans tes œuvres une forme d’esthétique et de sociologie propre à la Nouvelle Vague allemande. Je songe à Cœurs de Silex (2012) ou au chapiteau de BlutBad Parade (2014), avec le musicien berlinois Chris Imler dans le rôle d’un Monsieur Loyal décadent.

BlutBad Parade est une vraie co-production allemande, mais c’est aussi un film de commande de la ville de Karlsruhe pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le curateur et historien Jacob Birken m’a proposé cette commande après avoir vu Cœurs de Silex, où il était déjà question de travailler sur la ville (Noisy-Le-Sec) et la guerre, et où j’aborde des thèmes qui étaient nouveaux pour moi en 2012 : l’occupation, la périphérie, l’après-guerre et l’histoire post-coloniale. Avec Cœurs de Silex, j’ai voulu faire un film autour d’une espèce de ramassis de ruines françaises sur lesquelles on a construit la banlieue. J’ai travaillé et trafiqué la pellicule pour donner l’impression que le film lui-même est abîmé. Cette année-là, année d’élection présidentielle, j’ai découvert qu’à la bibliothèque municipale, il existait un rayonnage nommé « banlieue », et j’ai appris des lycéens avec lesquels j’ai animé des ateliers qu’il y avait un genre cinématographique qu’ils nommaient « banlieue ». Je sortais de ma zone de confort d’expatriée à Berlin et d’ancienne parisienne intra-muros, je renouais avec ma petite enfance car je vivais à moitié chez ma grand-mère dans son HLM à Arles. J’ai vécu des moments de bonheur absolu en faisant ce film et en vivant durant toute cette période à Noisy-Le-Sec. Blutbad Parade était plus difficile à réaliser, à écrire aussi. Se plonger dans la Première Guerre mondiale est passionnant, mais j’ai eu beaucoup de mal à établir des liens avec la période contemporaine, ce que je cherche toujours à faire. Dans le casting figure non seulement Chris Imler, qui jouait pour la première fois dans un film et incarne à la perfection ce premier rôle, mais aussi Viola Thiele, moitié de l’extraordinaire duo de performeuses/musiciennes nommé Mosh-Mosh, Nicolas Chardon, Anne Chaniolleau, Simon Fravéga d’Amore qui jouait Bernadette dans Grotta Profunda… Ils et elles ont tous beaucoup aidé à donner un peu d’éclat dans mon scénario que je trouve incertain. Notamment parce que le personnage de la femme-croûte/femme-concrète est inspiré de ce qui est dépeint des femmes à l’époque et j’ai voulu la représenter telle quelle, incertaine. Dans ce film, les femmes sont des objets de désir, de fantasmes, de manque et de frustration sexuelle. Elles sont spectatrices, présentatrices, infirmières, mères soumises et mélancoliques, ce qui est l’image véhiculée à l’époque et encore aujourd’hui de la femme européenne du début du 20e siècle. C’est sûrement éloigné de la réalité. Je n’ai pas poussé plus loin la recherche, je n’ai pas cherché à la sauver. On voit aussi dans ce film que certains humains sont montrés comme des animaux. Avec Rachel Garcia, avec laquelle je collabore depuis des années pour les costumes et les décors de mes films, nous nous sommes concentrées sur l’esthétique, sur les avant-gardes qui naissent de la Première Guerre mondiale, sur le décor, les costumes et le paysage pour donner d’autres possibilités aux personnages que celles d’être simplement les véhicules d’une information historique et sociologique, aussi malheureuse soit-elle. Les références à ce que tu appelles la Nouvelle Vague allemande sont sûrement claires dans ce film et dans Cœurs de Silex parce que ce sont des films que j’ai réalisés alors que j’habitais depuis quelques années déjà à Berlin, et qu’on y entend la langue allemande (Tobias Haberkorn a écrit les dialogues)… Mais, la vérité est que c’est bel et bien à Paris que j’ai découvert Werner Schroeter et Ulrike Ottinger, Fassbinder, Syberberg, Kluge… Grâce entre autres au festival du Film de Femmes de Créteil et à la programmation du Centre Georges Pompidou de Dominique Païni. De toutes les façons, comment ne pas être inspirée par le cinéma allemand en général ! Christof Schligensief venait de mourir, ses films et ses pièces de théâtre circulaient beaucoup du fait de sa mort précoce, et découvrir son travail a été une étape cruciale dans mon travail.

Il y a toujours un contenu satirique dans tes films. Comment définirais-tu le dénominateur commun de tes œuvres ?

La transformation est souvent le sujet principal de mon œuvre : une chose qui est en transformation ou qui va se transformer ou qui est déjà transformée, au sens large. J’ai une attirance certaine pour la déviance, pour un art déviant. En musique, en cinéma, en politique, pareil. Même si je ne peux pas me risquer partout où règne la déviance, par manque de courage. C’est sûr que je pourrais toujours faire plus radical, plus courageux, plus déviant. Je reste toujours en lisière de quelque chose d’un peu dangereux, sans pour autant foncer en plein dedans, car je ne suis pas armée pour ça, peut-être pas assez obsessionnelle comme aurait dit Christian Boltanski, qui se serait opposé à mon entrée aux Beaux-Arts sous ce prétexte-là.

La déviance peut devenir aussi une convention, elle ne se loge pas toujours là où on la brandit le plus ostensiblement. Qu’entends-tu par déviance ? Une forme de transgression de la norme ? Comme lorsque tu filmes la sexualité de femmes âgées ?

La transgression n’est pas dans le fait de filmer la sexualité de femmes âgées mais dans celui que des femmes manifestent leur sexualité depuis une cellule de prison. Leur jouissance est une manifestation de la liberté. Le mot « déviant » est sans doute mal choisi, mais je le préfère à celui de « décalage ». J’ai en horreur l’idée que mon travail ait été considéré par certains critiques comme décalé. C’est un terme bon pour les communicants et je ne crois pas que les artistes soient des communicants ou des documentalistes. Je crois que le but de l’art est précisément d’inventer des formes et non de faire ce que l’on connaît déjà.

L’art serait donc subversif, par définition ?

Je peux juste dire ce qui me nourrit et ce que j’essaie de faire. Je ne saurais pas dire ce que je conçois. J’essaie de faire ce que j’aimerais voir, sentir et écouter.

Pauline Curnier Jardin, The Resurrection Plot, 2015, Performance, 65 min., musique Claire Vailler, mise en scène de l’artiste et Rachel Garcia pour PERFORMA New York, photo copyright Paula Court, courtesy the artist and Ellen de Bruijne Projects © VG Bild-Kunst, 2021

Dans The Resurrection Plot (2015), tu t’appuies néanmoins sur un texte de Michel Foucault. Tu as donc conscience a minima de ce que tu essayes de faire surgir comme réflexion. Tes films ne sont pas improvisés, on voit bien qu’ils ont une forte détermination et un objectif à atteindre, même s’il n’y a pas d’enjeu narratif. Tu produis plusieurs niveaux de sens dans chacune de tes pièces.

Disons qu’il s’agit toujours de la traduction d’une pensée. Il y a une intuition très forte. Quelque chose se répète systématiquement dans mon travail mais je ne l’ai pas encore bien saisi. Je travaille à partir de l’inconscient, le mien et ce que je ressens de l’inconscient collectif. En ce qui concerne The Resurrection Plot, je me suis amusée à mettre en scène le personnage de Michel Foucault – j’ai même élaboré une « danse Foucault » avec des masques d’hommes chauves en col roulé de latex. C’était au départ une commande du festival Performa15 dont le thème portait sur la Renaissance. J’ai travaillé avec Charles Aubin qui connaissait mes recherches autour de la Renaissance et du grotesque. C’était déjà une piste apparente dans mon travail. C’est ce qui m’a permis d’approfondir par la suite mon intérêt pour les théâtres anatomiques, le carnaval, la transformation et la fin du monde magique et surnaturel du Moyen Âge, chassé par la puissance politique de la science. Ce grand serrage de vis, tout à coup. Cette rationalisation de toutes les formes ésotériques, de toutes les pratiques occultes et extatiques, et bien sûr le début de la chasse aux sorcières. Ça s’enchaîne historiquement avec la colonie des Amériques, de laquelle s’ensuit l’esclavage qui permet d’installer le capitalisme. Tout ça, même si je l’avais plus ou moins perçu avant, m’a incitée à m’y pencher. Il se trouve qu’un ami m’a conseillé de lire l’Epistèmé de la Renaissance de Foucault, intitulé La Prose du monde dans Les mots et les choses. C’est une sorte de poème qui m’a totalement bouleversée. Je ne cite pas Foucault pour ce qu’il représente mais pour ce que je considère comme le plus beau poème sur le monde tel que je le vois moi, dans ce qu’il a de sublime. Après, je suis allée chercher chez Giuseppe Arcimboldo et chez Bernard Palissy, ce céramiste du 16e siècle qui réalisait des plats intégrant des animaux vivants de son jardin et écrivait des « recettes idéales ». J’ai lu aussi à cette époque Mikhaïl Bakhtine, Le monde de François Rabelais. Voilà pour les aspects théoriques, que je ne cite pas directement. C’est vrai que c’est aussi une mode dans l’art de faire de ses références théoriques une matière à proprement parler. Dans The Resurrection Plot, j’ai utilisé la « matière » Foucault, voire le costume, ce qui pour le coup est une idée absurde. Je l’ai fait parce que c’était un coup de foudre sur ce texte. Quant au film Qu’un sang impur, il s’agit à l’origine d’une commande autour de Jean Genet. Au départ, j’étais gênée, je ne savais pas quoi faire. J’étais en train de préparer complètement autre chose, je lisais des textes sur la ménopause, je faisais des interviews. Je me suis plongée dans Jean Genet, mais je n’arrivais à rien en sortir. Ma révélation avec Genet venait surtout de son film Un chant d’amour, qui m’avait complètement transcendée quand j’étais encore étudiante. De là m’est venue l’idée de faire un remake avec des femmes ménopausées. Même si je savais que ça allait passer pour un sacrilège, que ça n’allait pas plaire à tout le monde !

Ce n’est pas un remake à proprement parler, plutôt une réinterprétation sous un angle féministe.

Oui, mais je n’ai pu écrire le film d’une traite qu’à partir du jour où je me suis réveillée en me disant : « Un Chant d’Amour… avec des ménopausées… un remake… et zou ! » Après, il fallait tout écrire, mais l’idée de départ était là. Le film que je tourne en ce moment, c’est encore une autre histoire. J’étais en Italie pour faire des recherches sur une procession, pour poursuivre ce que j’avais commencé avec Explosion ma Baby. Je me préparais à filmer toute la Semaine Sainte. Et puis, je suis contrainte d’abandonner le tournage à cause de la pandémie. Je décide alors de faire un film Le Lente Passioni (Les Passions Lentes en français) en collectant des images de rites domestiques que des gens ont eux-mêmes tournées à domicile. C’était un peu ma façon d’exorciser la disparition de mon sujet. Je l’ai terminé en septembre et il était en boucle pendant trois mois sur Paranoïa TV, dans le cadre de Steirischer Herbst, un festival autrichien de performances qui a muté en Paranoïa TV pendant le confinement. J’ai donc fait un film seulement avec ce que j’ai trouvé, et pour l’exposition au Hamburger Bahnhof, je montre tout ce que j’ai filmé avant l’interruption du tournage. Je suis très contente d’avoir réduit le matériel filmique à trois rituels entrelacés : La procession de Santa Agata à Catane, le carnaval de Cologne, la boucherie d’un cochon. Et je montre aussi un travail réalisé avec des prostituées pendant le confinement.

Ce projet-là me fait revenir à des choses plus anciennes de toi, alors que Qu’un sang impur a quelque chose de plus dissocié, de par sa facture cinématographique et sa dimension plus narrative. Disons que la dimension féministe du film est plus frontale, avec une allégorie du sang qui n’a rien d’hermétique.

Comme tu dis, le sang menstruel n’a rien d’allégorique. C’est 100% naturel ! Je reprends les codes du film de genre – le film d’horreur ou le film érotique des années 1970 – transposé dans le monde contemporain et chez des femmes d’âge mûr. Je n’ai en aucun cas voulu faire une représentation naturaliste du désir féminin, c’est évident. Déjà, on n’a pas comme ça, dans la rue, du sang-ketchup qui dégouline entre ses jambes. C’était clair pour moi dès le début qu’on était dans un splatter, un film gore, un B-movie. J’ironise sur le film de Jean Genet, où la caméra bande tout le temps… sur des beaux mecs. Le film de Genet, c’est quand même ça ! Tout le monde est excité, on n’en peut plus ! Et c’est un film qui est érotique autant pour les hommes que pour les femmes. C’est très compliqué d’identifier pourquoi et comment on est excité par les images, par la représentation de la sexualité dans certains films et pas dans d’autres. Ce n’est pas tout à fait un remake, mais la partition est donnée par Genet et pour moi, la réactualisation est de dire : en 1950, un film comme ça se retrouve censuré, un film où tout le monde bande à la vue d’hommes jeunes et sublimes entre eux, filmés par un homme, alors qu’est-ce que ça donnerait avec des femmes de plus de 60 ans, elles-mêmes filmées par des femmes ? En présentant ce film, j’ai encaissé des réactions violentes. Je me suis même faite attaquer sur mon physique dans un article du Frankfurter Allgemeine Zeitung qui s’insurge contre ma jovialité et ma bonne mine. Il dit que le film est naïf, pas assez sérieux, que tout ce côté carnavalesque est complètement ridicule. C’est absolument vrai que c’est l’aspect jouissif et exalté des formes et des personnages qui en général dérange dans ce que je fais. Et la bonne mine, c’est parce que j’étais enceinte.

Pauline Curnier Jardin, Qu’un sang impur, 2019, video HD, 16:05 min., Prod. Paula Alamillo Rodriguez & Sonja Klümper, AMARD BIRD Films and freunde der Nationalgalerie-Staatliche Museen zu Berlin, image copyright William Minke, courtesy the artist and Ellen de Bruijne Projects © VG Bild-Kunst, 2021

L’aspect grotesque fait partie de tes films en général. Tu le revendiques, même.

Oui, sauf que féministe ou pas, c’est un genre qui est loin d’être unanimement apprécié.

J’aimerais t’entendre parler de la conception de ce film.

J’ai fait une interview avec une amie, Isabelle Massu, sur sa ménopause, pour commencer à écrire. Et puis, j’ai toujours été fascinée par les grands-mères, je me suis toujours habillée en vieille dame, ça a toujours été mon drag préféré. Bon, maintenant, je vieillis. Ça ne va peut-être plus marcher complètement, car je me transforme petit à petit enfin en « vraie » femme mûre. J’aurais eu les mêmes habitudes de mes quinze ans à mes quatre-vingts ans, si j’ai la chance de vivre aussi longtemps. J’ai eu une grand-mère très influente auprès de moi. Et j’ai toujours su qu’en vieillissant, on était libérées de tellement de merdier féminin. A partir de là, on pouvait se permettre des excentricités et des transgressions énormes, sur tous les plans. J’ai aussi des personnages fétiches : la mémé au bandeau, par exemple ! Elle vient autant de Profondo Rosso de Dario Argento que de Grey Gardens de Helen Hovde et des frères Maysles, deux de mes films fétiches.

J’ai pensé aussi à l’univers de Nicolas Roeg, notamment au personnage de la médium aveugle dans Don’t Look Now.

Bien sûr ! Nicolas Roeg est aussi l’un de mes réalisateurs favoris. Tout ça pour dire que l’incarnation de la mémé, c’est aussi ma grand-mère, qui est aussi la sorcière, qui est aussi la vieille dame bien mise… Et c’est une incarnation où la folie est possible sans être (forcément) médicalisée, où la laideur, la grosseur sont possibles. Que ce soit dans le corps, l’aspect, l’économie, la productivité… Tout est permis à la vieille femme, débarrassée de son potentiel vénal on ne peut plus la corrompre. Et ça, je l’ai compris très vite.

Comment t’est venue cette idée de faire couler du sang le long de leur cuisse quand renaît leur désir ?

Le sang qui coule abondamment entre les jambes de vieilles dans mon film, c’est d’abord une envie de tuer, mêlée au désir charnel. C’est une vision que j’avais eue en écrivant le scénario de mon futur film Sebastiano Blu, un jeune martyr hanté par les femmes, car les mères, les sœurs et les grand-mères jouent un rôle crucial dans la famille méditerranéenne. Toutes ces femmes tirées à quatre épingles, avec leurs jupes sous le genou, semblent aller à l’église mais… Qui sait ? Peut-être qu’elles sont dressed to kill ! J’ai transposé dans mon film le cliché des vieilles Corses sur des Allemandes du Bade-Wurtemberg. Une autre transposition, après les éphèbes de Genet transformés en vieilles dames.

Je me suis justement demandé si les comédiennes étaient des professionnelles. J’ai cru à un moment qu’il s’agissait de véritables détenues. La seconde partie donne presque l’impression d’un documentaire sur la sexualité des femmes en prison.

On a tourné dans une prison abandonnée qui a été achetée un euro symbolique par un anarchiste est-allemand, il y a des années de cela. Il veut la transformer en musée éducatif parce que c’est une prison qui a été utilisée par les nazis, puis par la Stasi. On ne s’en rend pas compte à la vision du film, mais pour nous, c’était un rite d’exorcisme très fort. Chacune avait sa cellule et improvisait sur la partition de Genet, en rejouant certaines scènes du film : la scène du shampouinage, de la cigarette, des fleurs, de la paille… Cela s’est fait spontanément. Ce n’était pas évident de trouver des comédiennes de cet âge prêtes à jouer des scènes aussi sexualisées. Les productrices, Paula Alamillo et Sonia Klümper, sont des productrices de films militants, pro-sexe, lesbien et gay. Elles œuvrent dans le circuit queer et LGBTQ+. C’était génial comme expérience et je crois que je n’aurais pas pu faire ce film-là, dans toute sa radicalité, sans être entourée de cette clique merveilleuse. Ça m’a conféré une liberté incroyable que je ne pouvais avoir qu’à Berlin. C’est l’une des raisons, parmi tant d’autres, pour laquelle je dis toujours que c’est un film berlinois. Je ne crois pas que j’aurais pu le concevoir ailleurs qu’à Berlin, et il contient plusieurs niveaux de lecture propres à la sociologie de la ville. Je suis très reconnaissante envers la production. Ce sont elles notamment qui se sont chargées du casting. C’est très mélangé, entre des amies, des femmes qui viennent du porno arty et d’autres qui sont des stars du téléfilm allemand, comme la plus âgée qui joue dans la série TV Tatort. Elle est abonnée au rôle de la vieille harpie du troisième étage qui balance tout le monde. Il y a aussi une comédienne qui est chanteuse et qui n’avait jamais joué dans un film auparavant. Elles sont extraordinaires aussi parce qu’elles ont accepté de donner cette image d’elles-mêmes, et d’effectuer cette performance d’actrice une fois dans leur vie. Pourtant, elles ne sont vraiment pas toutes issues du milieu underground, loin de là ! Autant dire que ce n’était pas gagné d’avance !

Pourquoi avoir choisi une actrice avec un moignon ?

À la base, je ne voulais que des moignons. C’est une référence au mouvement des gilets jaunes, à tous ceux qui ont perdu leur main dans la confrontation avec la police pendant les manifestations. Ça peut sembler naïf de dire ça, mais je suis très sérieuse. J’ai été tellement horrifiée et bouleversée par ces témoignages de blessés – en décembre 2018, puis en janvier et février 2019 – que je voulais aussi les transposer. Mais c’était trop compliqué à mettre en place, trop tiré par les cheveux, et je n’ai pas trouvé d’actrices âgées avec un moignon – à part la superbe Rita Stausberg.

Le gardien de prison, finalement, c’est aussi le spectateur-voyeur. Tes films suscitent au final davantage de malaise que d’érotisme. La sexualité a beau y être omniprésente, elle n’est étrangement jamais érogène.

Non, ça, je crois que je n’en suis pas capable encore. On verra plus tard, quand je serai grand-mère.

Quel est d’après toi le fil rouge qui relie tous tes films entre eux ?

S’il fallait identifier un motif commun, ce serait une histoire de corps, d’anatomie, d’origine. Je crois que c’est ça qui m’anime profondément, et ce fil est bel et bien rouge.

En couverture : Pauline Curnier Jardin, Fat to Ashes. 2021, Video HD, durée 20 min 55, Prod. Jacqui Davies, PRIMITIVE FILM, pour le Preis der Nationalgalerie/Staatliche Museen zu Berlin, courtesy the artist and Ellen de Bruijne Projects © VG Bild-Kunst, 2021