Profondément ancrée dans le contexte de la Révolution cubaine, l’œuvre d’Adrian Melis cherche, non sans ironie, à générer des situations propices à une exploration de ses tenants et aboutissants. Partant d’une observation fine de la réalité cubaine et, au-delà, européenne – le marché de l’emploi, la productivité au travail, l’enlisement bureaucratique ou la corruption étatique –, l’artiste introduit dans sa pratique, mêlant protocoles, vidéos, installations, documents et images, certains des mécanismes observés dont les effets sont ainsi reproduits dans le champ de l’art pour mieux en souligner l’absurdité.

Qu’est-ce qui définit un travail productif ? Est-ce parce qu’il est utile ? Qu’il est producteur de biens et de valeur ? Qu’il s’inscrit socialement dans un système collectif de reconnaissance ? Ou est-ce parce qu’il prend place dans une organisation de type économique, où tout geste quel qu’il soit devient payant ? Profondément ancrée dans le contexte qui l’a vu naître – l’entreprise communiste révolutionnaire cubaine, et plus particulièrement « el periodo especial »– l’œuvre d’Adrian Melis (1985, La Havane) n’offre pas tant de réponses à ces interrogations ; plutôt cherche-t-elle, non sans une certaine ironie, à générer des situations depuis lesquelles les explorer. À partir de cas de figures concrets issus de la réalité cubaine et européenne – le marché de l’emploi, la productivité au travail, l’enlisement bureaucratique ou la corruption étatique –, Adrian Melis reprend dans des œuvres qui mêlent protocoles, vidéos, installations, documents et images, certains mécanismes observés pour en rejouer les effets dans le champ de l’art et en souligner l’absurdité.

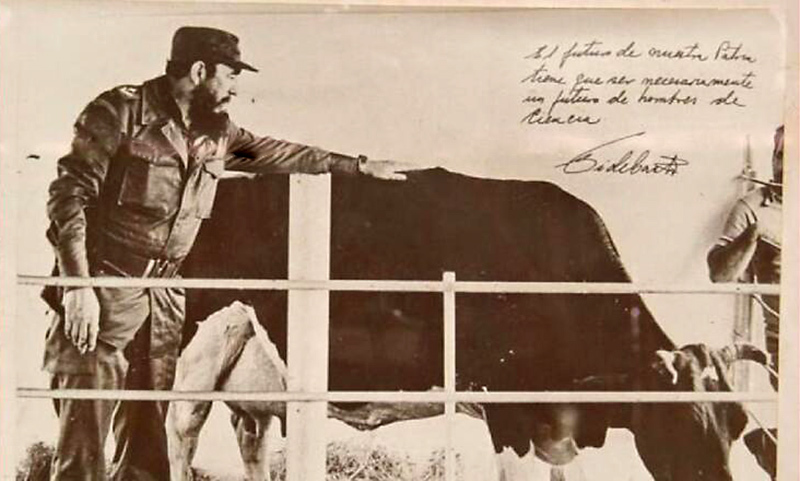

Cuba, 1959. À son arrivée au pouvoir, Fidel Castro décrète entre autres mesures choc une réforme complète de l’agriculture. Au programme de celle-ci figure la production de lait, un symbole de la Révolution cubaine pour une meilleure alimentation et la santé du peuple. Aux vaches à viande, le leader communiste tente de substituer les vaches à lait. Les Holstein qu’il fait venir du Canada s’acclimatent mal – un tiers du cheptel meurt –, aussi s’essaie-t-il par la suite à d’improbables croisements entre le zébu local, la Brown Swiss et la Holstein. Ubre Blanca1 (Mamelle blanche), la « super vache » de Castro voit ainsi le jour en 1972. Elle dépassera toutes les attentes, allant jusqu’à produire 109,5 litres de lait en un seul jour (soit quatre fois la production d’une vache cubaine) pour se voir inscrite au Guinness Book des records. Mascotte de la Révolution, l’Ubre Blanca demeure une anecdote mythique parmi les mutations économiques si ardemment désirées par Castro. Aux yeux d’Adrian Melis, cette vache est l’un des exemples les plus explicites de l’idéal productiviste révolutionnaire cubain2 avec lequel il a grandi. L’entreprise castriste de la vache à lait, si elle reposait sur le désir – certes louable – d’offrir à chaque enfant du pays la quantité de lait nécessaire à son bon développement et de constituer un bien d’exportation, s’est pourtant transformée en une débauche d’efforts et de solutions techniques, aussi vaines qu’absurdes3. Si l’on se penche sur les discours du Lider Maximo – dont on comprend bien vite qu’il est l’une des principales sources d’inspiration de l’artiste – la productivité, soit le rapport, en volume, entre la production de biens et de services et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, figure comme l’un des principaux mots d’ordre de sa politique et des nombreuses réformes portées par la Révolution : « La seule façon d’augmenter le niveau de vie est d’augmenter la production. Et augmenter la production, c’est augmenter la productivité. La productivité augmente avec la technique et l’organisation. »4 Aussi, Cuba a-t-elle tout misé, sous l’impulsion de l’URSS, sur la mécanisation du pays : la rationalisation de la production par le recours massif aux machines et à une organisation technique et humaine centralisée par l’Etat devait ouvrir les portes d’un avenir radieux. Mais l’histoire est connue de tous, et bien que ce ne soit pas là notre objet, malgré toutes les réformes sociales, éducatives et économiques entreprises et l’adhésion massive à un idéal révolutionnaire, Cuba a été touchée de plein fouet en 1989 par l’effondrement du bloc soviétique, son principal soutien et pourvoyeur5. La période qui a suivi et qui voit grandir Adrian Melis, « el periodo especial »6 , est marquée par une terrible récession économique (le PIB chute de 38% en 1990) engendrant de graves pénuries7. Les mesures qui seront prises alors par Fidel Castro conduiront progressivement le pays à s’ouvrir au tourisme, faire entrer les capitaux étrangers et singulièrement la monnaie nord-américaine. Des changements qui entraineront peu à peu l’économie cubaine sur une voie à deux vitesses, celle du peso, et celle du dollar. À cet état des choses, Adrian Melis, comme toute une génération de Cubains8, répond par une forme de désaveu. Difficile de mesurer par exemple l’émotion du père de l’artiste à la fin de son film « The New Man and My Father » (2015) sans avoir en tête ces événements qui conduisirent deux générations à s’opposer sur le devenir de leur pays.

À l’écran, apparaît un intérieur, où l’on distingue un bureau, un livre, quelques journaux et papiers amoncelés. Au mur, sont punaisés des calendriers, dont l’un représente Fidel Castro en conversation avec Hugo Chavez, des dessins et quelques photographies, où l’on aperçoit Adrian Melis. Torse-nu face à la caméra, son père prend place comme pour répondre aux questions de son fils sur l’héritage de la Révolution cubaine. Dans un échange mutique, l’œil vif, l’homme formule intérieurement les réponses aux questions qui lui sont posées : « Que penses-tu que la Révolution Cubaine t’a apporté ? Crois-tu en « l’homme nouveau »9 ? Oublierais-tu tes principes pour une économie en meilleure santé ? » Au sujet de l’héritage, succède peu à peu celui d’un futur incertain : « Ma génération, comme celles qui viennent, ne trouve pas de place pour son avenir dans ce pays. » commente Adrian Melis, « le jour où Fidel mourra, (…) Cuba sera de nouveau capitaliste. Penses-tu que cela pourra arriver ? ». Malgré le silence, le vieil homme s’agite et témoigne d’une inquiétude et d’un malaise, que peine à cacher le rire dont il se fend parfois. À mesure que l’entretien avance, les questions semblent se faire plus dures « Sommes-nous en train d’assister à un naufrage complet ou sauverais-tu quelque chose ? », l’homme déglutit. Les premières et dernières paroles du père, « Éteins la caméra », mettent fin à l’échange et scellent l’écart générationnel. « L’homme nouveau » auquel appelait l’idéal de progrès et d’épanouissement des parents élevés avec la Révolution semble bien loin et c’est sur ces points d’achoppement qu’Adrian Melis concentre ses recherches. Plus particulièrement, sur la relation au travail et à la productivité, à Cuba d’abord, puis en Europe, où il vit actuellement.

Travailler, un idéal révolutionnaire contrarié

Dans la Constitution cubaine de 1976, le travail a une triple nature : c’est un droit, un devoir et un motif d’honneur10. Tout le projet de la Révolution repose sur l’idée que le peuple doit porter et incarner l’idéal de société à laquelle il aspire comme un seul homme. Sergio Carmona, le personnage principal du film Memorias del subdesarollo (1968) de Tomás Gutiérrez Alea, en est le parfait contre-exemple. Intellectuel bourgeois désabusé resté à La Havane après la Révolution malgré la fuite de sa famille et de ses amis, il erre avec ennui dans la capitale sans véritablement d’intérêt pour ce qui s’y déroule. Quand, dans un échange vif, sa jeune amante lui reproche : « Toi, tu n’es ni révolutionnaire, ni gusano11 », il répond « Alors je suis quoi ? », « Rien, tu n’es rien. » lâche-t-elle en guise de verdict définitif. Pour avoir sa place en tant que citoyen de Cuba, il faut œuvrer pour sa Révolution. Travailler revient à incarner son idéal. Mais que se passe-t-il quand les travailleurs ne peuvent plus travailler, que les machines et la production sont à l’arrêt faute de moyens ? Que faire quand il n’y a plus rien à produire ? C’est la question que s’est posée Adrian Melis quand autour de lui, les usines à l’arrêt et les administrations paralysées par l’absence de budget, ont fait naître désœuvrement, ennui et démotivation. Comme disent les Cubains : « la gente hace como que trabaja y el gobierno, como que paga » (les gens font comme s’ils travaillaient, et l’Etat, comme s’il les payait). Dans son œuvre Elaboración de cuarenta piezas rectangulares para la construcción de un piso (The Making of Forty Rectangular Pieces for a floor construction, 2008), une autre vidéo, l’artiste rencontre les ouvriers d’une entreprise de ciment dont les activités ont été stoppées par défaut d’approvisionnement en matériaux. Assis à attendre et à discuter, ces derniers voient leurs journées de travail se succéder sans rien faire. Adrian Melis leur propose alors de simuler le bruit de leurs machines en marche le temps d’une journée, donnant ainsi l’illusion d’une usine en activité et aux ouvriers celle d’être au travail. À l’ouvrier soumis à la cadence et aux mouvements de sa machine, Adrian Melis substitue une forme d’agentivité où l’homme décide lui-même de son propre rythme. Bien que l’aliénation du corps à la machine semble ici déjouée de prime abord, en réalité, il n’en est rien. Même absente, la machine demeure seule référente d’une activité en cours et modèle le comportement humain dans ses gestes.

Línea de producción por excedente / Surplus Production Line, 2014. Papier découpé et vidéo monocanale, couleur, son, 10 min. Vue de l’exposition « Surplus Production Line », Adrian Melis, ADN Galeria, 2015. Image: Roberto Ruiz. Courtesy de l’artiste et d’ADN Galeria, Barcelone.

On peut dire que l’artiste produit quelque chose, une œuvre, à l’endroit d’une déficience de productivité. Dès lors, la question qui se pose est de savoir aux yeux de qui cette pièce est productive. De l’État, qui ne voit toujours rien sortir de l’usine ? Des ouvriers qui trouvent temporairement un sens à leur présence au travail ? De l’artiste qui cherche à produire un décalage avec le réel ? Ou du milieu de l’art qui investit ce geste d’une valeur symbolique et financière ? Dans une négociation permanente avec la productivité imposée, celle rêvée, rentable et efficiente d’une industrie d’État, Adrian Melis tente de répondre par la création d’une forme autre qui lui demeure néanmoins assujettie. L’art ne semble pas plus échapper à l’impératif de productivité si l’on pense à l’exigence de sens qui lui est dévolue et que les discours à son endroit s’efforcent d’assumer. De la fabrique paralysée à l’œuvre, la production de valeur demeure liée aux gestes des ouvriers, qu’ils activent véritablement leurs machines, ou qu’ils fassent semblant de le faire. L’artiste n’opère qu’un simple déplacement. Si les ouvriers retrouvent ponctuellement un sens à leur activité et à leur rôle, celui-ci demeure lié à la machine et au travail. La réalisation de l’œuvre passe ici encore par l’acte de travailler, ou de faire comme si. C’est l’activation de la machine, réelle ou fictive, qui demeure la condition d’une productivité, matérielle dans un cas – l’usine est approvisionnée en matériaux, les machines tournent à bloc et du ciment est produit – symbolique et esthétique dans l’autre – l’usine n’est pas approvisionnée en matériaux, les machines à l’arrêt sont activées symboliquement par les ouvriers qui en imitent le bruit.

Comment moins de travail produit plus de valeur

Avec l’installation El valor de la ausencia – Excusas para ausentarse de su centro laboral (The value of absence – Excuses to be absent from your work center, 2009-2010), constituée d’une vidéo, de documents et de mobilier de bureau, l’artiste pousse la réflexion plus loin. Ayant constaté un manque généralisé de motivation à travailler du fait de la faiblesse des salaires face au coût de la vie qui n’a cessé d’augmenter, Adrian Melis convertit l’absence au travail devenue monnaie courante en une activité rentable, pour le travailleur comme pour lui. La tolérance des entreprises d’État, auprès de qui nombre de fonctionnaires multiplient les excuses d’absence vite trouvées, laisse libre cours à ces manquements que l’artiste vient réinvestir d’une valeur productive paradoxale. Le travailleur voit ses jours d’absence rémunérés par l’artiste en échange de l’enregistrement de l’appel téléphonique donné à sa hiérarchie pour prévenir de son absence. Absence dont le coût se voit donc neutralisé pour les travailleurs dont le salaire est maintenu sans effort. Sauf peut-être celui de trouver la bonne excuse, c’est-à-dire celle qui leur fera obtenir le plus de jours d’absence : de l’accident de vélo au rendez-vous chez le psychanalyste, en passant par l’inscription à l’université, ou la sortie à la plage, elles sont nombreuses et apparaissent pour certaines par trop audacieuses. Pour l’artiste, plus les travailleurs lui vendent d’excuses et s’absentent, plus son travail prend de la valeur et se charge symboliquement. Il investit ici un espace laissé vacant de la chaîne de production étatique pour lui donner un rôle dans une nouvelle chaîne de fabrication de sens, celle de la production artistique. L’absence, qui représente également un coût pour l’employeur dont l’activité, quelle qu’elle soit, se voit ralentie, prend donc de la valeur une fois déplacée dans le champ de l’art. Or si l’on s’en tient au philosophe écossais Adam Smith, pour qui la valeur d’un bien est égale à la quantité de travail qu’a nécessité sa réalisation12, ces absences n’auraient aucune valeur puisqu’elles équivalent à une somme de travail nulle. Mais l’économiste se concentre sur la grandeur de la valeur et non sur sa nature. Par son geste, l’artiste investit la nature même de ces absences, à travers lui, elles dérogent à l’écueil du zéro. Ici, la valeur ne naît pas de rien, sinon d’une « plus-value artistique »13 comme l’est par exemple l’effort particulier d’Adrian Melis pour convaincre les travailleurs absentéistes de voir leurs congés sans solde payés en échange d’un enregistrement destiné à l’œuvre. Pour l’entreprise, l’absence n’a pas de valeur, mais un coût ; pour le travailleur, il en va autrement du fait de la rémunération offerte par Adrian Melis ; pour ce dernier, l’absence est le fondement même de la valeur. Une relation antagonique se tisse ici puisque l’absence possède une valeur pour Adrian Melis précisément parce qu’elle n’en a pas dans le contexte salarial : ce qui se perd à un endroit se gagne à un autre. On distinguera également le prix payé par l’artiste pour la production de la pièce – 114 personnes absentes et 327 jours non travaillés pour un investissement initial d’une centaine de dollars environ – de la valeur prise par celle-ci à ses yeux et à ceux des publics de l’art.

On peut faire un constat similaire avec l’œuvre Plan de producción de sueños para las empresas estatales en Cuba (Dreams Production Plan for State-run Companies in Cuba, 2012-2013) une installation constituée d’une centaine de petites boîtes numérotées contenant des récits de rêve, ainsi que des documents et des photographies. Pour cette œuvre, l’artiste a demandé à des salariés de relater, dans un carnet, les rêves qu’ils ont pu faire en s’endormant sur leur lieu de travail. Encore une fois, c’est l’inactivité que semble provoquer la laborieuse machine étatique qui offre à l’artiste la possibilité d’investir les temps morts du travail. La productivité y apparaît à nouveau comme nulle. Détournée au profit de l’œuvre – une machine à produire des rêves – elle recouvre son efficience, c’est-à-dire une capacité de rendement dans le monde onirique. N’ayant aucune valeur pour l’entreprise, le rêve se trouve ici investi d’un supplément considérable pour devenir un bien dont la valeur grandit via l’œuvre. Une fois encore, plus Adrian Melis recueille de rêves, plus l’ennui qui les a engendrés devient source d’une productivité insoupçonnée et d’une forme de rentabilité artistique. Cette rentabilité est également payante puisque l’œuvre est ensuite mise à la vente sur le marché de l’art international. Le vocabulaire conceptuel auquel fait appel l’artiste demeure volontairement le même que celui du monde de l’économie, mais se trouve dévoyé dans le processus de création mis en place. Le « travail », la « productivité », la « rentabilité » et « l’efficience » sont mobilisés à un endroit, l’art, considéré jusque-là historiquement comme exempt de ce type de contingences14. Cette recontextualisation lui permet d’en subvertir les mécanismes. C’est par ce processus que le travail de l’artiste peut être qualifié de « productif » de sens et de valeur.

Techniques de survie

El valor de la ausencia – Excusas para ausentarse de su centro laboral /The value of absence – Excuses to be absent from your work center, 2009-2010. Images des travailleurs en train de transmettre une excuse par téléphone pour ne pas aller travailler. Courtesy de l’artiste et d’ADN Galeria, Barcelone.

En plaçant le travail au cœur de son projet de société, la Révolution Cubaine a fait de celui-ci le moteur de son expansion, au même titre que le système capitaliste auquel elle prétendait s’opposer. L’idéal productiviste cubain se voyait incarné par la force de travail investie par ses citoyens, qui œuvraient ainsi collectivement à sa consécration. Incités à s’identifier à leur fonction productive pour reprendre en main leur existence, par leur effort, ces « hommes nouveaux » ne pouvaient qu’advenir et se réaliser pleinement en s’emparant de l’appareil productif. Mais la Révolution n’a pas changé la nature des relations capitalistes d’exploitation et de domination, ni la structure de la division internationale du travail15 dont on a vu l’impact sur l’économie cubaine. Pour le philosophe français André Gorz, cette rationalisation du travail qu’est la division (internationale ou locale) sépare les ouvriers de ce qu’ils produisent : « L’activité productive [est] coupée de son sens, de ses motivations et de son objet pour devenir simplement une façon d’obtenir un salaire. Elle cess[e] de faire partie de la vie pour devenir le moyen de « gagner sa vie »16. Le prométhéisme marxiste, caractérisé par le désir de se surpasser, le goût de l’effort et les grandes entreprises, et le culte du travailleur qui fondent l’utopie prolétaire reposent alors sur une éthique du travail caduque. Dans le contexte cubain, où l’emploi salarié d’État ne suffit pas à couvrir les besoins vitaux des travailleurs, le désengagement généralisé est de mise et donne à voir, non sans absurdité, cette rupture. Dans Planificación encubierta (2018), des notes sur papier et des photographies encadrées, Adrian Melis compile les stratégies mises en place par sa propre famille durant le « periodo especial » pour survivre. Tirées des souvenirs de sa grand-mère qui vit désormais à Miami, elles ont été compilées sous la forme de planches de dessins et de notes. Ces techniques de survie sont réparties selon cinq catégories (trafic, distribution, main d’œuvre, importation et idéologie), on y trouve notamment l’élevage de chats siamois destiné à la vente sur le territoire états-unien, la rénovation de biens immobiliers et leur location à des prostituées ou la livraison de viande bovine via les cartables d’écolier. Ces « micro-entreprises » sont monnaie courante durant cette période et pour, certaines, à la limite de la légalité. Elles ont permis à nombre de familles de s’assurer des revenus quotidiens malgré une situation économique difficile, le coût de la vie étant alors bien supérieur aux revenus salariés des habitants et des habitantes de l’île. Une autre économie informelle est ainsi venue pallier les déficiences de l’emploi étatique et constitue aujourd’hui une partie non-négligeable de l’économie cubaine, bien que difficilement mesurable17. Pour Sergio Carmona, anti-héros désabusé de Memorias del Subdesarollo cité plus haut, « tout le talent du Cubain est gâché à s’adapter au moment présent ».

Plan de producción de sueños para las empresas estatales en Cuba / Dreams Production Plan for State-run Companies in Cuba, 2010 – 2012. Photographie. Courtesy de l’artiste et d’ADN Galeria, Barcelone.

Au-delà du contexte cubain, les œuvres d’Adrian Melis semblent aborder la perspective productiviste plus largement, déployant un regard sur le travail, sa place dans la société et les relations qui le régissent. Le citoyen cubain comme l’homme occidental trouve dans l’emploi une source de revenus, mais également une certaine reconnaissance sociale. Dans l’installation The Best Effort (2013), l’artiste fait publier quatre offres de postes dans différents quotidiens espagnols et sur des sites de recherche d’emplois. En vue de postuler, les candidats joignent le numéro indiqué au pied de l’annonce, leur appel est ensuite redirigé sur l’un des quatre téléphones situés dans l’espace d’exposition. Lorsque quelqu’un appelle, la sonnerie du téléphone déclenche un discours sur le plein-emploi prononcé par l’un des quatre premiers ministres espagnols que sont Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero et Mariano Rajoy. Face aux paroles pleines d’allant de ces dirigeants sur le retour à la croissance économique et les promesses de création d’emploi, la tonalité des appels se perd dans le vide où ceux-ci sont laissés sans réponse. Aux paroles des uns répond le silence de l’employeur – fictif dans le cas présent. Dans Linea de producción por excedente (Surplus Production Line, 2014), l’artiste crée une entreprise privée à Amsterdam, à partir de laquelle il publie plusieurs offres d’emploi destinées à des ressortissants espagnols pour un travail de 2 heures quotidiennes, cinq jours par semaine. La personne recrutée a pour mission d’imprimer les autres Curriculum Vitae reçus pour les passer consciencieusement, un à un au broyeur à papier. La masse de papier découpée s’accumule progressivement en tas dans l’espace par ce geste inlassable qui traduit toute la violence de la mise en concurrence des travailleurs entre eux. Les rares places disponibles sur le marché du travail comparées au grand nombre de demandeurs d’emploi sont source de tension et de compétition. La violence toute symbolique de ce broyage de papier – la destruction concerne les CV et non des emplois réels, même si ce geste condamne l’accès au seul emploi ici créé – rend compte de la dure concurrence du marché de l’emploi et illustre la glaciale indifférence des mécanismes de rejet à l’embauche. Ici rationalisée par un geste fordien – l’action simple et répétée inlassablement des CV glissés les uns après les autres dans la broyeuse –, la violence se révèle clinique, désincarnée et usante. Le job consiste à détruire toute perspective de travail pour autrui, via une action abrupte qui n’est pas sans rappeler l’expérience de Milgram, qui permet d’évaluer le degré d’obéissance d’un individu devant une autorité qu’il juge légitime et d’analyser le processus de soumission à celle-ci, lorsque les ordres transmis lui posent un problème de conscience.

À des situations de travail hétéronome, l’artiste substitue des situations de travail artistique autonome, affranchies de toute nécessité et n’ayant d’autre fin qu’elles-mêmes. On appelle hétéronome un travail dont les finalités échappent au contrôle de son exécutant qui ne travaille qu’en vue d’obtenir un salaire, qui lui permettra d’acquérir des biens produits par d’autres18. C’est ce que Karl Marx appelle le travail « abstrait ». Le fait d’aborder sous un nouveau jour le travail et sa productivité permet à l’artiste de pointer, non sans humour, les écueils de la course productiviste. Plus largement, c’est l’interpénétration inévitable des processus de division du travail, d’exploitation et de production qui s’y trouve mise en lumière. Quelle que soit la situation abordée par Adrian Melis, le travail y apparaît dans un premier temps comme seule source de richesse possible, semblant fonder la mesure de toute valeur19. C’est sans compter sur ses interventions qui requalifient positivement tout écueil de productivité par un déplacement dans un domaine considéré comme traditionnellement affranchi de ces enjeux, celui de l’art. Son travail oscille entre un espace d’assignation à la production, à la prévision et au calcul, et celui d’une énergie dépensée à perte, dans l’absurde comme dans la violence. L’artiste ne propose pas pour autant de résolution à cette tension, qui se voit au contraire assumée comme manifestation privilégiée des contradictions qu’il aborde aux dépens de toute forme de représentation symbolique ou métaphorique.

Remerciements : Sonia Pastor

Editing : Luc Clément et Eric Mangion

Couverture : The New Man and My Father, 2015, Video, couleur, son, 5min. Courtesy de l’artiste et d’ADN Galeria, Barcelone.

1.Pour en savoir plus, visionnez le drôle de documentaire que le réalisateur cubain Enrique Colina a consacré au sujet en 1987, à retrouver dans la rubrique Aller plus loin qui accompagne cet article.

2.Entretien avec l’artiste, 24 février 2020.

3.Les vaches supportant très mal les températures cubaines, le plan « hipotalamó » tenta de répondre à la situation en plaçant la tête des vaches dans des caissons d’air conditionné, lesquels devaient tromper leurs cerveaux pour simuler une baisse de température de leur environnement. L’opération fût un échec complet et une hécatombe.

4.Tiré du Discours du Commandant en chef Fidel Castro Ruiz à la clôture du cours d’administrateurs sucriers de l’école agricole de mise à niveau « Jesus Menendez », appartenant à l’Université de La Havane, à Santa Maria del Rosario, le 30 octobre 1964.

5.En pétrole, céréales, lait en poudre, médicaments, intrants ou pièces détachées. Cuba avait également tout misé sur la monoculture du sucre, dont l’URSS était son principal acheteur.

6.« El periodo especial en tiempos de paz » est l’expression utilisée par Fidel Castro pour désigner la période après l’effondrement du bloc soviétique et les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement cubain pour sortir le pays de la crise qui l’a suivie.

7.Coupures d’électricité, rupture d’approvisionnement en pétrole, usines paralysées, une « libreta » qui ne parvient plus à nourrir les familles, etc.

8.Dont le média en ligne 14 y medio (dont l’accès est interdit depuis Cuba), fondé par la blogueuse Yoani Sánchez, se fait aujourd’hui le relais. Lire Aller plus loin dans la toolbox l’article « Cuba y el fin de la generación historica ».

9.« El socialismo y el hombre en Cuba», lettre du Che Guevara publiée par Carlos Quijano dans l’hebdomadaire Marcha le 12 mars 1965. Accessible en ligne.

10.Constitution de la République Cubaine de 1976, Chapitre VII, article 45.

11.Vers de terre en espagnol. Terme utilisé par Fidel Castro pour désigner les premières vagues de grands propriétaires terriens qui dans les années 60 fuirent Cuba pour Miami. Plus généralement, mot par lequel les partisans du système cubain désignent les dissidents anticastristes.

12.« It was not by gold or by silver, but by labour, that all the wealth of the world was originally purchased; and its value, to those who possess it, and who want to exchange it for some new productions, is precisely equal to the quantity of labour which it can enable them to purchase or command », Adam Smith, in The Wealth of Nations, Ed. Andrew Skinner, Harmondsworth : Penguin, 1974, p. 133.

13.Diedrich Diederichsen, « De la Plus-value dans l’art », in De la Plus-value dans l’art. Suivi de (Sur)production et valeur, Ed. entremonde : Lyon, 2019. p. 19

14.La relativité de l’objet d’art est aujourd’hui nivelée par les processus spéculatifs du marché. Les circuits traditionnels de légitimation que sont par exemple les grandes institutions y sont intrinsèquement liés.

15.Sur ce point, voir notamment Ramón Grosfoguel, « Les implications des altérités épistémiques dans la redéfinition du capitalisme global. Transmodernité, pensée frontalière et colonialité globale », in Multitudes, 2006/3, n°26.

16.Extrait de Métamorphoses du travail, Critique de la raison économique, Quête du sens, par André Gorz, Folio / Essais, 2004 (Editions Galilée, 1988).

17.Les cuentapropistas (ceux qui travaillent pour leur propre compte) sont désormais autorisés par l’Etat qui contrôle cette frange de l’emploi par un système de licence et d’impôt. Leur économie demeure cependant intrinsèquement liée à l’économie informelle (matériaux acquis de manière illégale, puis transformés et vendus de manière légale, ou inversement).

18.Notion chère à André Gorz qui la développe dans Adieux au prolétariat et qui lui a été inspirée par sa lecture d’Ivan Illich.

19.Moishe Postone, « Quelle valeur à le travail ? » conférence donnée à Berlin le 18 juillet 2000. Lire Aller plus loin dans la toolbox. Traduit de l’américain par Olivier Galtier et Luc Mercier. Publié dans Moishe Postone, Marx est-il devenu muet ? Face à la mondialisation, L’Aube, 2003, pp. 21-37.