A l’écart de toute convention documentaire comme de toute velléité narrative, les films de Sharon Lockhart confrontent le spectateur à une approche phénoménologique du temps et du paysage, à travers de longs plans fixes. La plupart de ses projets résultent de la scrutation en temps réel de petits groupes d’individus au statut précaire. Alliant rigueur conceptuelle et poésie de l’instant présent, ces peintures du quotidien plongent le spectateur dans un état simultané de méditation et de réflexion.

Sharon Lockhart, Goshogaoka, 1997 (photogramme), film 16 mm, couleur/son, 63 min. © Sharon Lockhart. Courtesy de l’artiste ; Gladstone Gallery, New York and Brussels ; neugerriemschneider, Berlin

Poursuivant un travail sur le mouvement à l’intérieur d’un plan fixe, et sur la relation du corps à l’espace, Sharon Lockhart est à l’affût des détails les plus infimes qui tissent le cours de l’existence. Détails qui prennent sur la durée un relief saisissant : tel son au loin, telle gestuelle, tel jeu espiègle, telle oscillation d’un feuillage, tel effleurement de lumière… Mais la démarche de Sharon Lockhart, dans le sillon de Chantal Akerman ou de James Benning, ne se réduit pas à un objet filmique ou photographique voué à la seule contemplation. Il s’agit avant tout d’un processus au long cours, une (en)quête anthropologique et sociale qui s’accompagne d’une longue immersion dans l’environnement qu’elle a choisi d’examiner, parfois associée à un programme éducatif mis en place sur les lieux même du tournage. Cet étroit travail de collaboration – mais avant tout, une confiance réciproque – s’instaure pendant parfois plusieurs années avec diverses communautés, filmées dans la durée impartie par chaque bobine de pellicule. Son regard s’est porté successivement sur une équipe féminine de basketball au Japon (Goshogaoka, 1997), les spectateurs d’un opéra à Manaus (Teatro Amazonas, 1999), un couple d’agriculteurs japonais pratiquant l’Ikebana (NO, 2003), une bande de gamins jouant au fin fond de la Sierra Nevada (Pine Flat, 2005), des ouvrier.ère.s pendant leur pause déjeuner (Lunch Break, 2008) et à la sortie de l’usine (Exit, 2008), une ramasseuse de palourdes à l’aurore (Double Tide, 2009), des enfants s’appropriant les cours d’immeubles en ruines de la ville de Łódź (Podworka, 2009), de jeunes orphelines polonaises placées dans un Centre de Sociothérapie (Rudzienko, 2016)… Les moments a priori anodins sont précisément ceux sur lesquels l’artiste concentre toute son attention. L’emplacement de la caméra et du micro sont décisifs, et c’est en se focalisant sur des points de détail du réel, de minuscules actions et interactions avec l’environnement, que la vie devient une scène de théâtre : l’atmosphère sonore devient objet de méditation et le moindre des gestes se mue en chorégraphie. Pour son dernier projet en date, elle a recueilli la parole anonyme de femmes incarcérées à la prison des Baumettes, subissant humiliations et maltraitances de la part des gardiens et de l’administration pénitentiaire. Il en résulte un film sans images, réalisé à distance au cours du premier confinement, et qui devrait déboucher sur un projet d’installation en 2021. Du cinéma structurel à la sociothérapie, l’émancipation est au bout de l’objectif.

JB : On distingue un certain nombre de thèmes récurrents dans votre travail : le rite de passage de l’adolescence à l’âge adulte, la relation des êtres humains à leur environnement, mais aussi la perception subjective du temps et l’impact culturel du langage. Avez-vous une idée précise des enjeux avant d’entamer le tournage ? Définissez-vous une sorte de protocole qui en conditionne le déroulement ? Comment choisissez-vous les lieux où vous posez votre caméra ?

SL : Vous évoquez quatre thèmes, je serais tentée de dire qu’il y en a bien d’autres. Mes projets évoluent généralement sur un laps de temps assez long et impliquent d’emblée une phase de recherche importante. Souvent, ils commencent fortuitement avec un lieu, une personne ou une communauté, voire un concept. Une grande partie de ce que je fais dépend de mes investigations et de longues discussions avec les personnes qui participent à mes projets, de ce fait, je ne me souviens pas d’un seul projet pour lequel je savais précisément où je voulais arriver avant de commencer. L’élaboration du cadre de travail se fait souvent à mi-chemin du projet, une fois que j’ai eu le temps d’assimiler et de traiter toutes les informations que je dois prendre en compte. Ça ne fait aucun doute que je passe énormément de temps à réfléchir à la méthodologie car avec chaque projet, je découvre une nouvelle réalité qui m’oblige à repenser systématiquement mon travail en amont. Avec Rudzienko (2016), par exemple, j’ai passé plus d’un an à tester différentes approches, pour finalement prendre conscience que le concept que j’avais en tête au tout début, relatif au langage, serait à même de fournir la structure principale du film. Les lieux sont bien évidemment cruciaux, ce sont souvent le point de départ de mes films. Je consacre en général beaucoup de temps aux repérages, même s’il arrive que le lieu se présente en amont comme une évidence.

JB : Vos films dépeignent le plus souvent une activité humaine en temps réel, élaborant une sorte de dialectique entre l’endurance du labeur chez l’adulte et les activités ludiques ou athlétiques de la jeunesse. Vous y segmentez plusieurs couches de perception, bien distinctes les unes des autres : des enfants qui jouent, dansent ou font du sport, des adultes impliqués dans un travail physique, des paysages qui changent au gré de la lumière du jour, la caméra qui filme en plan-séquence et le spectateur qui contemple ce moment de vie suspendu. Ces multiples perceptions du temps, du mouvement et de l’espace se manifestent simultanément de manière à atteindre une forme d’objectivité structurelle.

Sharon Lockhart, Pine Flat, 2005, (photogramme), film 16 mm, 138 min. © Sharon Lockhart. Courtesy de l’artiste ; Gladstone Gallery, New York and Brussels ; neugerriemschneider, Berlin

SL : Avant de répondre, j’ai refait mentalement le tour de chacun des projets pour savoir si je pouvais déterminer des approches du temps vraiment différentes de la part des adultes et des enfants. C’est un fait que les adultes ont la conscience du temps qui passe mais dans les films que j’ai réalisés, ils vivent autant dans l’instant que les enfants. Ce que j’ai cherché à faire, je crois, c’est précisément de faire de la longueur et de la perception du temps un sujet à part entière. J’aimerais que le public perçoive le temps avec une autre réalité que dans le cinéma conventionnel qui cherche, lui, à gommer la dimension temporelle aussi bien pour le spectateur que pour les protagonistes du film.

JB : Comment mettez-vous en scène vos films ? Disposez-vous d’un « script » préalable ? Les gens agissent-ils selon des directives précises ou les laissez-vous simplement agir et discuter spontanément ? Vous semblez entretenir une relation directe et empathique avec eux.

SL : Il existe rarement dans mes films ce qu’il convient d’appeler un scénario. En fait, le seul qui ait existé concerne mon premier film, « Khalil, Shaun, une femme sous influence » (1994). Ce qui rend le tournage intéressant pour moi, c’est la façon dont des choses inattendues ou imprévues se produisent devant la caméra. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de plan ou de direction donnée. Comme la plupart des scènes se résument à un seul plan séquence, je passe beaucoup de temps à trouver le bon cadre et à expliquer ses paramètres aux « acteurs ». Dans le plan de travail, nous avons généralement une idée de ce qu’ils vont faire et des précisions sur le timing et la chorégraphie. Vous avez raison de dire qu’une relation particulière s’instaure avec les personnages avant le tournage. J’ai vraiment besoin de les connaître, ils doivent me connaître aussi et s’investir pour la réussite du projet. Il faut qu’une confiance réciproque s’établisse. N’ayant pas de scénario écrit, nous devons partager la même sensibilité pour que les choses fonctionnent.

JB : Pour la préparation de Rudzienko (2016), vous avez travaillé en étroite collaboration avec le Centre de Sociothérapie pour la Jeunesse de Varsovie qui accueille des adolescentes orphelines. Comment avez-vous eu vent de ce lieu ? Combien de temps avez-vous passé aux côtés de ces adolescentes et combien de temps a duré le tournage ?

SL : Ce projet a débuté avec Milena, l’une des enfants que j’ai rencontrés lors du tournage de « Podworka » en 2009. Nous sommes restées en contact et, lorsqu’elle a été accueillie au Centre de Socio-Thérapie pour la Jeunesse de Rudzienko en 2013, j’ai commencé à parler à cette institution de la possibilité de faire une série d’ateliers avec les filles et finalement de réaliser un film. J’ai loué une ferme différente chaque été et le tournage s’y est successivement déroulé. Le premier tournage a duré environ six semaines, mais je suis revenue l’été suivant pour un mois supplémentaire. J’ai ensuite effectué plusieurs autres visites afin de travailler sur des enregistrements sonores et des ateliers pour les filles. Puis le projet a fusionné avec « Little Review« , une installation pour la Biennale de Venise où j’ai représenté la Pologne en 2017, et un film que je suis en train de terminer et que j’ai tourné avec Milena et les filles à Gotland, en Suède. En tout, de « Podworka » à aujourd’hui, cela fait 10 ans.

JB : Dans la longue liste des crédits qui défile à l’écran pendant le générique final, il est fait mention de thérapie par le mouvement, de philosophie, de théâtre, d’improvisation, d’état de pleine conscience, de sensibilisation aux rêves, d’agriculture… La préparation avant le tournage semble aussi importante que le tournage en lui-même. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’atelier que vous y avez conduit ainsi que sur ces activités proposées par le centre ?

Sharon Lockhart, Lunch Break, 2008 (photogramme), film 35mm transféré en HD, couleur/son, 83 min. © Sharon Lockhart. Courtesy de l’artiste ; Gladstone Gallery, New York and Brussels ; neugerriemschneider, Berlin

SL : Les ateliers sont l’élément central de Rudzienko. Bien que le spectateur n’en ait pas conscience avant le générique de fin. C’est seulement à ce moment-là que l’on mesure le temps consacré à développer la relation entre les filles, moi, les animateurs des ateliers et la caméra. Je pense que c’est ce qui confère au film sa nouveauté ou vous fait réfléchir à la façon dont vous avez traversé le film sans connaître cette information au préalable. C’est un principe que j’ai appliqué dans un grand nombre de mes réalisations. Dans Goshogaoka (1997), ce n’est qu’à la lecture du générique de fin qu’on apprend que des costumes et un travail chorégraphique ont été réalisés pour le film. Sundance l’a d’ailleurs classé dans la catégorie documentaire, ce qui m’a amusée mais pas tellement surprise, puisque mon travail s’intéresse souvent à la façon dont une culture peut en considérer une autre. Au Centre de Socio-Thérapie de Rudzienko, les filles n’avaient pas la possibilité de voir de films. C’est probablement la raison pour laquelle elles ont accueilli mon projet avec joie. À la lumière de ma relation avec Milena, je savais que ces filles n’avaient pas eu une enfance facile et que ce serait plus difficile encore en vieillissant, exclues du système. Le projet a été inspiré par le désir de Milena d’écrire un livre sur sa vie, mais devant les difficultés qu’elle éprouvait à l’articuler, nous avons consacré notre premier été à dialoguer et à travailler avec un philosophe. Ce qui caractérisait essentiellement ces jeunes filles, c’était l’impression qu’elles partageaient sans exception que personne ne les écoutait ou ne se souciait de ce qu’elles pensaient. Plus j’en apprenais sur elles, plus je réfléchissais aux ateliers que nous aurions pu leur proposer pour les aider à surmonter ce blocage psychologique. La deuxième année, nous avons élargi les ateliers pour y inclure davantage d’activités physiques et la troisième année puis au-delà, nous avons fait beaucoup plus de choses pratiques comme apprendre à cuisiner sainement avec peu de moyens, rédiger un CV ou décrocher un stage.

JB : Vos films se situent toujours à la lisière de l’éphémère et de l’immanence, du banal et du primordial. Toutes les activités ou conversations de la vie quotidienne peuvent y sembler à première vue anodines, mais se transforment du seul fait de les filmer dans la durée en une expérience initiatique, sur laquelle le temps « social » n’a plus prise. Avez-vous constaté un fossé culturel entre les enfants des rues en Pologne et les enfants que vous avez filmés dans les zones rurales de Californie ?

SL : Les problématiques étaient très proches dans chacun de ces endroits pourtant très différents. Culturellement, il y a évidemment de fortes différences, mais je dirais que d’un point de vue socio-économique, les enfants des deux groupes proviennent tous de foyers de la classe moyenne inférieure et sont de ce fait confrontés à beaucoup de problèmes comparables. Je dois souligner qu’en Pologne, je travaillais avec un groupe de filles qui avaient été envoyées en internat, alors que dans « Pine Flat » (2006), les enfants du bourg vivaient avec leur famille ou dans des familles d’accueil. En Pologne, la question du catholicisme est au centre de tout et nombre de ces filles étaient aux prises avec le fait de ne pas voir leur identité reconnue par la société en général. L’alcoolisme est un problème considérable en Pologne et je suppose qu’une bonne partie des adolescents avec lesquels j’ai travaillé venaient soit de foyers où le problème existait, soit de foyers où eux-mêmes avaient développé des problèmes d’addiction. Les abus physiques et sexuels étaient également un sujet de préoccupation. Autant de situations loin d’être inconnues en Amérique. L’une des raisons pour lesquelles ce travail m’a touchée ainsi que le public, je pense, est que l’essentiel du sujet transcende les clivages sociaux, politiques et culturels. Si l’on considère les difficultés auxquelles les filles dans leur Centre de Sociothérapie avaient à faire face, on ne peut qu’être bouleversé par leur attitude faite de résilience, d’espoirs et de rêves, de joie innocente même.

Sharon Lockhart, Rudzienko, 2016 (photogramme extrait d’une installation cinématographique à deux canaux), 48 min. 41 sec. © Sharon Lockhart. Courtesy de l’artiste ; Gladstone Gallery, New York and Brussels ; neugerriemschneider, Berlin

JB : Le son naturel occupe une place importante dans vos films, je pense notamment à la scène d’ouverture de Pine Flat où tout se joue hors champ et à travers les cris des enfants que l’on entend résonner au loin. Pouvez-vous nous parler de la place prépondérante que le son occupe dans vos films ?

SL : Je suis très attachée au son, il tient effectivement une place très importante dans mon travail. Je suis d’ailleurs ravie que vous l’ayez remarqué. Comme les images de mes films donnent aux spectateurs.trice.s la distance et le temps suffisants pour appréhender tous les détails du cadrage et de la scène dont ils.elles sont témoins, le son fournit une texture qui n’aurait pas sa place dans des films plus conventionnels. C’est une façon pour moi d’apporter beaucoup plus de profondeur. En général, on ne passe pas à mon sens suffisamment de temps à considérer le son. Dans la réalisation de films conventionnels, et même dans les vidéos d’art, la musique et la parole prennent le dessus sur les sons d’ambiance. De plus, les techniques de montage rapide permettent aux cinéastes de s’affranchir du son ambiant. Un grand nombre d’installations vidéo d’art se caractérisent par une surcharge sonore spectaculaire, qui en accentue grossièrement la théâtralité. Quand vous vous passez de ces béquilles, vous réalisez à quel point il faut être attentif au son. Le son en hors-champ est une chose avec laquelle j’aime travailler pour pousser les spectateurs.trices à sortir de l’image. Cela met d’autant plus en évidence son importance. Sur « Double Tide » (2009), j’avais un preneur de son qui m’avait été chaudement recommandé. Lorsque je lui ai demandé de consacrer une heure chaque matin (avant le lever du soleil) et chaque soir (après le coucher du soleil) à faire des enregistrements de terrain, il n’en voyait pas l’intérêt. Dès le troisième jour, il a démissionné. Par la suite, en réécoutant les enregistrements, je l’ai entendu dire : « Il n’y a rien qui se distingue, je ne vois pas ce qu’on peut tirer de ça « . Alors que pour moi, le son était merveilleux. Il y a tant de nuances dans la texture sonore qui émane de cette forêt que l’on ne voit pas, du ballet des bateaux qui sortent en mer ou entrent au port, du chant des oiseaux ou des grillons et dans l’atmosphère changeante du jour qui se lève ou s’achève.

JB : Pourquoi avoir choisi de présenter la traduction en langue anglaise des dialogues polonais sous forme d’inserts en différé plutôt que sous forme de sous-titres ?

SL : La question essentielle que je me suis posée était de savoir comment gérer les sous-titres. Je voulais que le public prête attention à tous les détails de l’image et au son de la voix des filles en polonais. Lorsque vous lisez, vous entendez votre propre voix et vous faites surtout attention au texte qui s’affiche sous vos yeux. C’est pourquoi j’ai choisi de séparer l’image et les voix du texte et de poser les traductions sur des moments de silence. Je voulais que les spectateurs.trices prennent le temps de réfléchir à ce qu’est un sous-titre et aux différentes conditions de perception de l’image lorsqu’elle s’accompagne d’un texte.

JB : Vous avez travaillé en 2012 sur une installation basée sur les mouvements de la Notation du mouvement Eshkol-Wachmann inventé en 1958. Comment avez-vous découvert le système du RME et comment s’est déroulée la collaboration avec Noa Eshkol ? Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans ce système de notation, peu connu en dehors des domaines scientifiques et chorégraphiques ?

SL : Ce projet est le résultat d’une résidence de recherche à Tel-Aviv financée par un partenariat avec la Fondation communautaire juive de Los Angeles. Je m’intéressais entre autres aux textiles et à la chorégraphie et mon guide m’a suggéré de visiter le studio Eshkol. J’ai ressenti une affinité immédiate avec la pratique d’Eshkol et de ses collaborateurs en charge de la Fondation. J’ai été surprise de ne jamais avoir entendu parler d’elle, car dès le début de ma carrière j’avais mené de nombreuses recherches sur la chorégraphie dans les années 60 et 70 et sur la notation du mouvement. L’engagement d’Eshkol envers son idéal de travail, sa précision, sa rigueur et sa nature généralement intransigeante, étaient autant de choses qui me parlaient. En ce qui concerne la pratique proprement dite, je suis toujours attirée par les approches structurelles de l’esthétique. Qu’il s’agisse de ses chorégraphies ou de ses créations textiles, elle partait d’une structure prédéfinie et procédait de façon systématique pour générer des motifs et des formes.

Sharon Lockhart, Sans titre, 1997. Tirage C-print, 122 x 122 cm © Sharon Lockhart. Courtesy de l’artiste ; Gladstone Gallery, New York and Brussels; neugerriemschneider, Berlin

JB : Vous citez souvent la chorégraphe Yvonne Rainer comme point de référence, à la fois comme artiste et comme figure féministe. Ce ballet des corps et ce sous-texte politique sous-jacent existent depuis vos Auditions, qui évoquent également la construction culturelle et sociale derrière les désirs des adolescents. Comment voyez-vous l’évolution de la gestuelle dans votre travail ?

SL : Quand je reviens à mes premières réalisations, je me rends compte que le geste physique a toujours été pour moi quelque chose de familier. C’est pour cette raison que, lorsque j’ai découvert l’œuvre d’Yvonne Rainer, ça a été une révélation pour moi, elle m’a donné un cadre pour réfléchir sur le geste et la déambulation quotidienne. Je pense que dans chaque photographie ou chaque film que j’ai fait, j’ai intégré sans forcément en être consciente un élément de geste.

JB : Dans vos dernières séries de photographies et d’installations, vous revisitez la nature morte en jouant d’une tension entre naturel et artificiel. Considérez-vous ce travail comme un prolongement de vos recherches sur le vivant et l’inanimé, ou éventuellement comme une remise en cause de la polarisation stérile entre nature et culture ? Envisagez-vous la photographie comme un prolongement de vos travaux cinématographiques, ou l’inverse ?

SL : De manière générale, remettre en cause les catégorisations par de nouvelles façons de penser est pour moi un processus créatif qui fonctionne. On le voit de façon évidente avec le NMEW (Notation de Mouvement Eskhol-Wachsmann), qui se situe quelque part entre science et esthétique, et dans une part importante de mon travail qui, d’une certaine manière, recoupe recherche et production.

Il existe d’évidence une tension similaire entre les images fixes et les images animées dont l’historien de l’art George Baker fait état dans son essai, Photography’s Expanded Field (publié en 2005 dans l’ouvrage Still Moving: Between Cinema and Photography, NDR) Je me suis toujours intéressée à la nature morte et à l’Ikebana et à la façon dont ils remettent en cause, comme vous le dites, la polarisation stérile entre nature et culture. En travaillant sur mes dernières pièces en bronze, j’ai trouvé une nouvelle inspiration dans les possibilités créatives qu’offre la reproduction multiple d’un même objet et dans le jeu que le bronze induit entre la réalité et les apparences. La question fondamentale de la copie suggérée par le moulage est une dimension avec laquelle j’ai travaillé tout au long de ma carrière de photographe.

JB : Comment le projet à la maison d’arrêt des Baumettes à Marseille a-t-il vu le jour ? S’agit-il au départ d’une proposition du FID Festival ?

SL : Lors de la cérémonie de clôture du FID (dont le prix Renaud Victor est décerné par un jury composé de détenu.e.s de la prison des Baumettes, NDR), j’ai rencontré Annie qui était présidente du jury du prix Renaud Victor. C’était elle-même une détenue. J’ai été très impressionnée par le fait que le FID collabore avec la prison et qu’ils aient pu faire en sorte que le festival se déroule parallèlement dans le système carcéral. En parlant avec Annie, j’ai découvert que nous avions beaucoup de choses à nous dire, étant donné mon expérience avec les jeunes femmes en pensionnat à Rudzienko. Ce soir-là, nous nous sommes serré la main en nous promettant d’essayer de produire quelque chose ensemble. Lorsqu’on m’a invitée à proposer un projet pour Manifesta 13 Marseille, j’ai avancé l’idée des « Baumettes ». Le projet devait se dérouler au printemps et à l’été 2020, mais nous savons tous ce qui est advenu… En raison de la pandémie, je ne pouvais pas aller en France et même mes collaborateurs français ne pouvaient pas se rendre à la prison. Tout a été fermé. Il m’a fallu entièrement repenser la façon dont je pouvais mener le projet à bien et même a minima créer des échanges avec les détenus. De ce fait, j’ai dû me résoudre à une interaction beaucoup plus limitée. Nous avons utilisé la radio pour faire passer notre message aux prisonniers et les inviter à nous contacter. Annie avait entre-temps été libérée, ce qui nous a permis de faire de nombreuses réunions vidéo avec elle et d’autres femmes également sorties récemment de prison. Ces interactions sont devenues le texte du film. L’idée d’un film fondé uniquement sur le texte a d’ailleurs toujours été au cœur du projet. Lors de cette première discussion avec Annie au FID, lorqu’elle m’a dit que je ne pourrais jamais avoir de caméra aux Baumettes, je lui ai répondu qu’on n’avait pas forcément besoin de caméra pour faire un film. L’autre spécificité des Baumettes est d’être une prison où l’on rencontre une grande variété de langues, du français et diverses langues européennes et nord-africaines à l’anglais et même aux langues asiatiques. Partir de mes idées sur le texte et la traduction, que j’ai développées dans Rudzienko, et travailler avec cette diversité de langues est la démarche qui s’est alors imposée logiquement. J’ai toujours pensé que le projet tournerait en quelque sorte autour du paradoxe de représenter la diversité des voix avec une absence d’images. D’une certaine manière, je pense que la COVID a eu ses bons côtés, même si cela peut paraître étrange. La situation m’a mise au défi de faire des films autrement. Je n’aurais jamais imaginé réaliser un film en utilisant la piètre qualité d’un enregistrement visuel avec Zoom, ni que je saurais le diriger sans être proche des personnes que je filme. Nous avons utilisé les captations via Zoom comme sous-couche du texte. Le résultat est un film structuraliste empli de couleurs et en huit langues différentes.

Sharon Lockhart, Sans titre, 2011, C-print, 104 x 132 cm © Sharon Lockhart. Courtesy the artist; Gladstone Gallery, New York and Brussels; neugerriemschneider, Berlin

JB : Aviez-vous des films en tête comme points de référence ? De Titticut Follies de Frederick Wiseman à The House I live in d’Eugene Jarecki, la prison sert de point de départ à d’innombrables films documentaires ou d’auteurs, mais les femmes détenues ont en revanche été assez peu représentées au cinéma, hormis dans les films d’exploitation ou dans certaines séries.

SL : Oui, j’ai vu les films que vous citez. Je me souviens d’un film très intéressant de Raymond Depardon intitulé 12 Days, que j’ai découvert juste au moment où je terminais mon travail sur Rudzienko, et dont le thème m’était familier. La spécificité de ce film – et c’est ce que j’ai envisagé dès le départ sur mon projet aux « Baumettes » – c’est de s’intéresser moins à l’environnement de la prison lui-même qu’aux histoires et aux voix des détenu.e.s.

JB: Le cinéaste expérimental James Benning et l’artiste plasticien Mike Kelley ont été des figures importantes dans votre trajectoire professionnelle et personnelle. Ce sont tous deux des artistes fondamentaux qui se sont penchés sur la place de l’être humain dans son environnement, mais en utilisant des approches, des outils, des méthodes et des procédures radicalement différents – naturalistes et phénoménologiques pour Benning, culturels et satiriques pour Kelley. Dans quelle mesure ont-ils influencé votre propre travail ?

SL : Mike, qui fut l’un de mes professeurs, a eu une grande influence sur moi. Son désir de saper le rôle idéologique de la culture et d’embrasser les tabous et rebuts de la société a été une source d’inspiration. Le fait que Mike et James soient tous deux issus de la classe ouvrière est une chose qui m’a aussi rapprochée d’eux. James est quelqu’un que j’ai rencontré après avoir défini ma pratique, mais il m’a été d’une aide incroyable par son regard et son amitié. Nous partageons l’un l’autre chacun de nos projets. La formation en mathématiques de James et son attachement profond à la structure est quelque chose que je trouve inspirant et utile lorsque je cherche des moyens de réévaluer ce sur quoi je travaille.

JB: Comment appréhendez-vous la culture actuelle du flux et de l’immédiateté, qui semble être à l’opposé de la perception phénoménologique du temps que vous recherchez dans la plupart de vos films ? Bien que les technologies numériques soient omniprésentes dans la société actuelle, elles sont pratiquement inexistantes dans vos films, comme s’il vous fallait barrer la route à toute interface numérique pour pouvoir examiner les relations tangibles entre les humains. Essayez-vous de réhabiliter cette perception perdue du temps, inhérente au flux de la vie elle-même ?

SL: Le fait d’imposer un rythme plus lent au visionnage a toujours fait partie de ma pratique. À l’origine, j’étais très attachée aux technologies analogiques et aux formes qu’elles offraient. J’aimais les prises de dix minutes liées au 16 mm et la façon dont le film passait physiquement dans le projecteur. J’aimais aussi l’espace du cinéma, qui faisait partie intégrante de Goshogaoka (1997) et de Teatro Amazonas (1999). Néanmoins, je ne suis pas puriste à ce point. À mesure que les technologies numériques se sont rapprochées de la qualité d’image des technologies analogiques que j’utilisais, j’ai adopté l’enregistrement, le montage et la projection numériques. Elles m’ont même permis de faire ce que je n’aurais pas pu faire avec l’analogique. Je suis d’accord avec votre idée que quelque chose de l’ordre de l’humain est au cœur de ma tendance à faire usage de longs plans-séquences. Permettre aux spectateurs.trices de s’approprier une image avec leur propre notion du temps, en lui accordant autant ou aussi peu de considération qu’ils.elles le souhaitent me semble toujours productif. Je sais qu’au fil de ma carrière, la capacité d’attention s’est amenuisée. Je trouve rassurant qu’un.e réalisateur.trice ait la discipline de garder des plans qui durent plus longtemps que les deux ou trois secondes de rigueur.

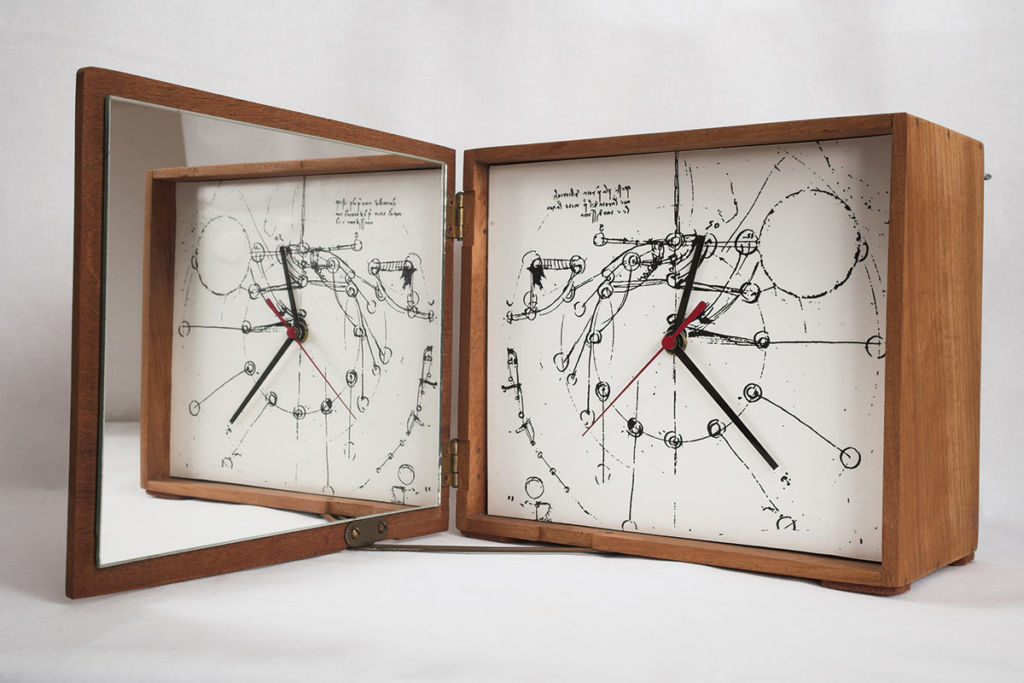

Vue d’exposition, Sharon Lockhart: Movements and Variations, neugerriemschneider, Berlin, DE, 2019. Courtesy the artist; Gladstone Gallery, New York and Brussels; neugerriemschneider, Berlin. Photo by Jens Ziehe

JB: Votre pratique artistique croise différents médiums qui se font écho les uns aux autres. La photographie se reflète dans le cinéma – en particulier dans Lunch Break, à travers la décomposition des images fixes -, et réciproquement. Certains de vos films se rapprochent du cinéma structurel, je pense notamment à Michael Snow et Joyce Wieland, mais aussi du cinéma des origines, tel qu’il a été inventé par les frères Lumière, en cherchant à rendre compte du réel. Vous sentez-vous liée à cette dimension historique et anthropologique du cinéma, de la même manière que Harry Smith ou Henry Flynt revendiquaient leur lien à la musique primitive ?

SL : Comme je l’ai évoqué précédemment, j’aime la façon dont les tensions se font jour entre la recherche et l’esthétique. Dans les premières tentatives de théorisation de la photographie et du cinéma, on a beaucoup usé de rhétorique pour décrire comment ces nouveaux médias relèvent plus de la science que de l’esthétique. Bien sûr, nous en sommes venus à reconnaître ce point de vue comme problématique et idéologique, mais dans ces premiers exemples, il y a une approche réellement factuelle et directe dans la façon dont elle privilégie la science qui est intéressante.

JB: Vos films sont le plus souvent montrés sous forme d’installations, parfois accompagnés de sculptures et de photographies. Avez-vous déjà envisagé la réalisation d’un long métrage de fiction ? Je viens de m’entretenir avec la cinéaste Kelly Reichardt, je ressens dans ses films certaines analogies avec votre travail et je me demandais si vous aviez un intérêt pour certaines formes de cinéma plus «conventionnelles », ne serait-ce que par leur déroulé narratif.

SL : J’adore les films de Kelly et je pense qu’elle est l’une des rares réalisatrices à remettre le cinéma narratif en question. Si l’on me proposait une histoire qui me touche et qu’on m’accorde toute liberté créative, je tenterais sans doute le coup. Mais l’industrie du cinéma me semble fonctionner de manière très différente. Je ne suis tout simplement pas faite pour pitcher un projet et décrocher des financements.

Couverture : Sharon Lockhart, Podwórka, 2009 (photogramme), film 16 mm transféré en HD, couleur/son, 31 min. 39 sec. © Sharon Lockhart. Courtesy de l’artiste ; Gladstone Gallery, New York and Brussels ; neugerriemschneider, Berlin.