Rejetant la dualité simpliste des sexes, Kathy Acker (1947-1997) a tenté par son écriture et son attitude de sortir de l’idée que l’on se faisait d’une « écriture féminine ». Le langage était pour elle un espace de liberté contre toutes les formes de conservatisme. Provocatrice, résolument subversive, son œuvre rebelle est plus que jamais d’actualité.

Je fais allusion à la soirée du 10 février 1971. L’invité vedette en était Gerard Malanga, poète performer, assistant d’Andy Warhol à la Factory, mais c’est Patti Smith, accompagnée du guitariste Lenny Kaye, qui l’impressionna comme elle impressionna la plupart des spectateurs présents ce soir-là. Parmi eux Andy Warhol, Lou Reed, John Giorno. Patti Smith avait dédié sa lecture « à tous les criminels, de Caïn à Genet. »

Il ne s’agissait pas d’une lecture, personnelle mais d’une performance comme le raconte l’autre invitée de cette soirée Constance DeJong : « Kathy a fait appel à un certain nombre d’interprètes pour lire des morceaux de son texte, une sorte d’action collective. Ceux-ci étaient par terre, assis ou allongés sur le ventre. […] Il ne serait venu à l’idée de personne d’appeler cela une lecture. »

L’épouse de David Antin, Eleonore, artiste de la performance avec qui elle est d’emblée très liée, aura également une influence déterminante sur ses premiers travaux. Elle lui souffle en particulier l’idée de diffuser The Black Tarentula (1973) sous la forme d’envois postaux à une centaine de personnes du monde de l’art à partir de sa propre liste de six cents noms à qui elle avait adressé sa pièce 100 Boots.

Pour l’anecdote, celui-ci vient de se séparer de sa jeune épouse Martha Rosler.

« J’ai appris des conceptuels que ce qui compte en art, dans la fabrication de l’art, c’est l’intention, l’intentionnalité. Pour utiliser le langage Zen, il ne faut pas confondre le doigt qui pointe la lune avec la lune. Tout ce qui ne concerne pas l’intention, c’est de la joliesse tout simplement ; cette beauté est, par-dessus tout, méprisable »

Rip-Off Girl Red Detective, est le premier roman de Kathy Acker, resté longtemps inédit. Il sera publié avec un autre texte Burning Bombing of America en 2002.

Lil Picard a passé son enfance et son adolescence à Strasbourg (ville alors allemande, redevenue française par le traité de Versailles). Elle porte son nom de naissance Lili Elisabeth Benedick. Elle n’a rejoint Berlin qu’après la Première Guerre mondiale en compagnie de son mari, Fritz Picard, un libraire d’extrême-gauche, ami de George Grosz, Hugo Ball, Emmy Hennings, Richard Huelsenbeck. Elle participe alors à la vie de Berlin, de Dada, devient danseuse de cabaret, apparaît même dans le célèbre film Variété de Edwald André Dupont en 1925. À l’arrivée du nazisme, elle quitte l’Allemagne et s’installe à New York avec son second mari. C’est là qu’elle commence à peindre, devenant une personnalité de Greenwich Village, son travail prenant sous la forme d’assemblages et de performances une dimension nettement féministe à partir des années 1960.

Artiste viscéralement anti-impérialiste, anti-raciste, anti-sexiste, anti-expressionnisme abstrait, anti-pop art naissant, anti-institutions muséales, Boris Lurie a fondé le NO ! Art en 1959 avec Sam Goodman et Stanley Fisher. Juif, né à Léningrad en 1924, il avait été déporté à Auschwitz par les allemands à l’âge de 17 ans, comme sa sœur, sa mère, sa grand-mère qui y périrent. Expatrié à New York, à la fin de la guerre, la société libérale, sa superficialité intellectuelle et sa morale, le poussent à créer un art du refus. Inutile de dire que celui-ci ne fut pas apprécié de l’establishment culturel new-yorkais. Se sont joints au mouvement du NO ! Art, Allan Kaprow, Yayoi Kusama, Erró, Jean Jacques Lebel, Wolf Vostell, Jean Toche. Boris Lurie est mort en 2008.

Participaient à cette pièce résolument « contestataire » : Al Hansen, Jon Hendricks, Taylor Mead, Ralph Ortiz, Lil Picard, Jean Toche, et Viva. On peut rappeler le rôle joué par chacun de ces protagonistes dans l’avant-garde, toutes tendances confondues. Al Hansen, ancien élève de Cage à la New School for Social Research est un membre de Fluxus, Taylor Mead, poète, et Viva, sont un acteur et une actrice d’Andy Warhol, Ralph (Montañez) Ortiz et Jon Hendricks, futurs organisateurs du Destruction In Art Symposium de New York (DIAS/NY) à la Judson Church, sont des artistes promoteurs du « destruction Art », et Jean Toche co-fondateur avec ce dernier du G.A A G.(Guérilla Art Action Group).

Stefan Eins, qui a ouvert ce lieu modeste, y exposait alors son propre travail d’artiste. Il créera ensuite, un des lieux mythiques du New York des années 1980, Fashion Moda. C’est au 3 Mercer Street que Sherrie Levine a présenté « Two Shoes for Two Dollars », première appropriation d’objets, avant qu’elle ne se fasse plus largement connaître avec la série « After Walker Evans », composée de photographies de Walker Evans, rephotographiées, ce qui lui vaudra d’être taxée de plagiaire.

On pourrait rapprocher cette performance du célèbre event de Yoko Ono Cut piece (1965). Même situation d’humiliation et de malaise renvoyé en boomerang au public. Yoko Ono, immobile, proposait aux spectateurs de venir un par un découper un morceau de ses vêtements à l’aide d’une paire de ciseaux. Au bout d’une dizaine de minutes, presque nue à l’exception de son soutien-gorge, un homme s’était saisi des ciseaux et n’avait pas hésité à découper le soutien-gorge entre les seins puis à en sectionner les bretelles le faisant lentement glisser. Yoko Ono l’avait alors retenu en croisant ses bras sur sa poitrine, geste à comprendre comme une insoumission au regard voyeur des spectateurs. Dix ans après Yoko Ono, Marina Abramovic proposera, avec sa performance Rythme 0 (1974), une réflexion de même nature, mais plus violente encore. Cette fois soixante-douze objets posés sur une table étaient proposés à l’usage des spectateurs, répartis en deux catégories : objets de plaisir, objets de destruction. Parmi ces derniers se trouvait un pistolet chargé. Après un peu plus de deux heures, Marina Abramovic, Initialement vêtue, se trouva dénudée, puis entaillée à coups de lames de rasoir. La performance s’arrêta au bout de six heures, lorsque éclata une bagarre entre un groupe de participants voulant coûte que coûte prolonger la performance (jusqu’à la mort ?) et un autre, inquiet de la tournure prise par les événements s’apparentant à un lynchage, souhaitant son interruption.

Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, 1966.

Militante et théoricienne féministe, Andrea Dworkin (1946-2005), est notamment connue pour son engagement contre l’industrie pornographique, assimilée à l’antichambre du viol et des violences faites aux femmes.

« A Conversation with Kathy Acker », Ellen G.Friedman. The Review of Contemporary Fiction, Automne 1989. Volume 9.3. (Ma traduction).

Lorsque j’ai brièvement rencontré Kathy Acker au tout début des années 1980, introduite je pense par Jean-Jacques Lebel à l’occasion d’un Festival Polyphonix, elle n’avait pas tout à fait le look de l’« icône punk et féministe », ni l’aura qu’elle aura dix après, bad girl bodybuildée et tatouée chevauchant une grosse moto, mais elle avait déjà une réputation de drop out de la scène new-yorkaise, n’ayant pas froid aux yeux. Je me suis adressé à elle dans un anglais forcément approximatif. Je ne me souviens évidemment pas d’un traitre mot de notre court échange. D’ailleurs elle était plutôt distante, et même peut-être un brin arrogante, peu bavarde en tout cas. Brune, les cheveux courts légèrement hirsutes, une boucle d’oreille au lobe droit, elle portait, dans mon souvenir, un grand manteau gris informe. Je ne savais rien d’elle, ou pas grand-chose, sinon qu’elle était américaine et poète. Et qu’elle avait lu Baudelaire, Rimbaud, Artaud (Vive la France !), et vouait à William Burroughs une admiration extrême.

En 1980, Kathy Acker a un passé littéraire, mais son œuvre est encore peu accessible. Blood and guts in high school, bien qu’écrit en 1978, ne paraîtra aux États-Unis qu’en 1984. C’est avec ce livre qu’elle sera perçue comme écrivaine à part entière. Scandaleuse ? Amorale ? Non, immoraliste, si on veut. Lors de l’invitation à Polyphonix, c’est en tout cas de poésie qu’il s’agit encore. De poésie « en action », poésie vocale et de la présence physique. De poésie post-punk aussi ? Post-punk, aussi, oui, pourquoi pas, mais aux antipodes à certains égards du punk lorsque le punk est platement assimilé à une iconoclastie culturelle propre à une génération, ou à un mouvement constitué, ou à n’importe quoi d’apparemment provocateur. Une certaine vulgate ackerienne se cramponne à ce mot qui ne correspond pas tout à fait à l’esprit contradictoire dans lequel elle commence à écrire à l’aube des années 1970. Et pour cause, elle le dit elle-même, sa façon de penser, sa façon d’être tout comme l’esthétique dérangeante qui la caractérise, ne doivent rien au punk puisqu’ils lui sont antérieurs. Sa radicalité est singulière, transgressive mais gorgée de littérature. C’est elle qui aimantera la scène No Wave , post-punk de Downtown New York. Pas l’inverse.

Kathy Acker dans le cadre de la revue Parlée, le 24 novembre 1982, Centre Georges Pompidou, Paris.

Photo de Françoise Janicot. © ADAGP Paris

Kathy Acker, elle, se définit comme pirate.

Un.e pirate n’a de compte à rendre à personne, sinon à lui/elle-même. C’est un esprit libre, mais aussi vengeur. Et voleur.

Le/la pirate est un.e rebelle.

Kathy Poète

On pourrait certes commencer par dire que la première lecture publique de Kathy Acker a eu lieu à la St.Mark’s Church en 1971 et qu’elle renouvela la chose à plusieurs reprises au même endroit : en 1974 avec Melvyn Freilicher ; en 1975, avec Hannah Wiener, puis Peter Gordon. Ce serait faire croire à une sorte de rite de passage obligé par le Poetry Projet de la célèbre église de l’East Village, et offrir un bien pâle reflet de son implication hors normes comme poète « femme ». Pour tout dire, Kathy Acker n’est pas franchement à l’aise avec les poètes de St.Mark’s, qu’elle trouve plutôt ringards. Elle a certes donné ces trois lectures, elle a évidemment en tête la prestation ébouriffante de Patti Smith à laquelle elle a assisté à St.Mark’s en 19711, mais elle ne ressemble pas aux habitués du lieu. Ni ne veut leur ressembler. Son désir est de s’immerger dans le milieu hybride de la performance, de la musique, du cinéma expérimental, davantage que d’être associée à celui de la poésie. Ce milieu alternatif panaché contribuera à faire d’elle une figure de la scène underground. Tel est son parcours. Celui d’une irrégulière de la littérature. Elle croise tout ce qui compte comme artistes de SoHo, Fluxus ou para-Fluxus, Dick Higgins et Alison Knowles ou Jackson Mac Low, lequel utilise des extraits de Childlike Life of the Black Tarantula, un des premiers textes remarqués de Kathy Acker, dans une pièce quadriphonique présentée à la Kitchen en 1975, ainsi que le rapporte Tom Johnson dans un entrefilet du Village Voice. Elle-même y réalisera une performance2 la même année, puis participe quelques mois plus tard, au même endroit, à la Symphony in 4 Movements, de son mari Peter Gordon (ils viennent de se marier après plusieurs années de vie plus ou moins commune). Cette symphonie incluait des voix et toutes sortes d’instruments (violon, clarinette, saxophone, piano, guitare électrique…) et comptait parmi ses autres interprètes Laurie Anderson, Rhys Chatham, Philip Glass, Scott Johnson, Jill Kroesen, Charlie Morrow. La Kitchen est alors le cœur battant de l’avant-garde artistique de la ville.

Ce désir d’être part active de la scène new-yorkaise datait cependant de plusieurs années auparavant. En rupture de ban d’une riche famille juive, Kathy Acker n’a que seize ans et s’appelle encore Karen Lehmann, lorsque son amant P. Adams Sitney, le futur co-créateur de la Anthology Film Archives, lui fait rencontrer Stan Brakhage, Carolee Schneemann, Jack Smith. Il lui fait aussi découvrir les œuvres de Charles Olson, Jackson Mac Low, des poètes de Black Mountain, ainsi qu’Ezra Pound. Partie poursuivre sa scolarité à Brandeis University dans le Massachussetts, elle s’amourache d’un nommé Robert Acker, également élève de l’université, avec qui elle se marie aussitôt. Il est charmant, ennuyeux peut-être, Kathy, incorrigiblement libre déjà, a surtout la bougeotte. Le mariage fait long feu mais elle gardera le nom de cet époux fugace. Intéressant : son nom, pas plus que son prénom, ne lui appartiennent. On la retrouve à San Diego en Californie où elle a décidé de terminer ses études. Elle n’aime pas l’ambiance : « Les filles sont sapées comme des grands-mères, tombent en cloque et cuisinent des plats sains. » Mais elle vient chercher autre chose. Quoi ? Appelons ça le savoir. Tout n’est pas donné dans les manuels scolaires, elle ne l’ignore pas, mais la chance est de son côté : elle a pour professeurs deux excellents poètes, Jerome Rothenberg et David Antin. Ce dernier aura une importance décisive3 sur son écriture, par l’approche démystificatrice qu’il donne de la création littéraire. Fatigué de lire des poèmes grotesques d’étudiants, il leur conseillait d’aller fouiner en bibliothèque, d’y dégoter un auteur ayant écrit quelque chose de meilleur que ce qu’ils pourraient écrire à ce moment de leur vie, et d’en faire le matériau de leurs propres textes, en agençant ce qui le constitue différemment de l’original. Ce n’est pas exactement le cut-up burroughsien, mais c’est bien le conseil prôné par William Burroughs que David Antin reprend : « Volez tout ce que vous pouvez ! » C’était aussi, il faut le dire, l’air du temps que Kathy Acker respire à pleins poumons : Roland Barthes annonce au même moment « la mort de l’Auteur ». Lectrice omnivore, elle ne s’arrêtera cependant pas là, puisant plus tard une nouvelle énergie créatrice dans L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari, et plus largement dans les auteurs de la French Theory, dont Sylvère Lotringer se fait le passeur avec sa revue Semiotext(e) : « Lorsque j’ai lu L’Anti-Œdipe et les travaux de Foucault, lui confiera-t-elle, j’ai soudain disposé d’un nouveau langage. »

La singularité de Kathy se précise …

Portrait de Kathy Acker, San Francisco, 1991

© Photo Kathy Brew.

1970, Kathy Acker est de retour à New York avec un nouveau copain, rencontré au cours de David Antin, Len Neufeld (Lenny Newfield4). Sa famille lui a définitivement coupé les vivres, mais il n’est pas question pour elle d’interrompre ses études. Elle y a pris goût. Il lui faut trouver à tout prix un moyen d’existence. Une petite annonce dans le Village Voice va décider d’une expérience à laquelle elle se référera souvent, comme lui ayant révélé la véritable nature des rapports de pouvoir, en particulier ceux entre les hommes et les femmes. Scène primitive ? Affinement de l’optique ? Baptême politique ? Tout cela à la fois. Il y a un avant, il y aura un après. Pour le pendant, sans y être préparés le moins du monde (la linguistique ne mène pas à tout !), les voici acteurs (coïts simulés) dans un « live sex show » de la 42ème rue du nom de Fun City, pour 120 dollars la nuit. La chose dure trois ou quatre mois jusqu’à ce que la police des mœurs ne fasse une rafle dans le théâtre et les coffre 24 heures avant de les relâcher sous caution. Kathy Acker se souviendra qu’il lui était arrivé d’espérer, sans naturellement y croire, qu’un jour Andy Warhol les découvrirait au fin fond du piteux Fun City, amené par le beau Joe Dallesandro, proche ami du neveu de sa canaille de patron.

Séparée de Len, à présent compagne de Peter Gordon, elle retourne à San Diego en 1972 puis très vite s’installe à San Francisco. Bien sûr, à San Diego il y avait les époux Antin, presque une famille de substitution, John Baldessari, et quelques autres artistes conceptuels qui la marquent beaucoup plus qu’on l’imagine5 , mais San Francisco l’attire. L’ambiance de la ville n’est pourtant plus celle, radieuse, des années 1960. L’affaire Manson est passée par là. La guerre du Viêt Nam bat son plein et la contestation a remplacé le Flower Power. L’ancien quartier hippie de Haight-Ashbury, où elle demeure, est devenu un quartier essentiellement gay. Elle y fait la connaissance des Angels of Light, ses voisins, troupe de théâtre constituée d’anciens membres des Cockettes, et partage la vie « androgyne » comme elle la qualifie, qui semble être celle du quartier. « Tout le monde se donnait un nom d’emprunt, tout le monde était maquillé et fringué en permanence. » Euphorie provisoire ? On la sent, à lire les interviews dans lesquelles elle parle de cette période, qu’elle a soif de liberté. Et d’écriture. Toujours plus d’écriture. Elle y parle de quelques-uns de ses amours des deux sexes et de ses textes, dont elle dit qu’à ce moment-là elle pensait ne rien en faire. Ils sont écrits sous pseudonymes : « The Black Tarentula » et « Rip-Off Red. »6 Le poète Ron Silliman qui la rencontre lors d’une série de lectures l’imprimerie/librairie Empty Elevator Shaft raconte : « À l’époque, elle publiait mensuellement des éléments de I Dreamed I was a Nymphomaniac sous son pseudo The Black Tarantula. Elle a été la première femme de San Francisco à porter régulièrement une coupe de cheveux ultra-courte. […] elle savait tout à fait ce qu’elle faisait, et qui elle était lorsqu’elle était à la maison avec ses oiseaux et ses hamsters sur Squalor Street ( Je pense que les oiseaux s’appelaient Jackson Mac Low et John Cage, les hamsters Art and Revolution), un personnage radicalement différent de celui extraverti qu’elle projetait dans ses écrits et ses performances. Mais ce que Acker m’a vraiment montré – et montré à quiconque voulait vraiment le voir – c’était à quel point le monde de la littérature était/est conservateur. » Excessive Kathy Acker ? Non, lucide. Et déterminée. Bien sûr il y a littérature et littérature : l’une convenable, bien ficelée, vendable (produit), à la fadeur du navet, qui ne risque pas d’être incomprise, et l’autre déviante, aussi peu soucieuse de la bienséance que des formes langagières commodes de la communication. Écrire, c’est libérer sa propre langue. C’est-à-dire son propre corps. La pornographie est un moyen idéal de tirer vers le bas, oui vers le bas, la littérature étouffée de conventions pour mieux la mettre à nu ; découper dans le vif des images produites par les mots. Il ne s’agit pas de dupliquer les images pour elles-mêmes mais de les renvoyer dans un miroir brisé. Sans les amoindrir. Œil noir de certaines féministes qui ont du mal à comprendre. Images dégradantes de la femme ? « C’est ce que la société me donne », dit-elle… Humaine, trop humaine société ! L’obscénité supposée n’est pas forcément l’essentiel, car à ces images Kathy Acker ajoute la maltraitance de la syntaxe, et, comme l’a fait William Burroughs, s’en prend à la figure même de l’auteur. Ingéniosité de la méthode : ce sont exclusivement des écrivains masculins adulés qu’elle dépossède de leurs textes.

Kathy performeuse

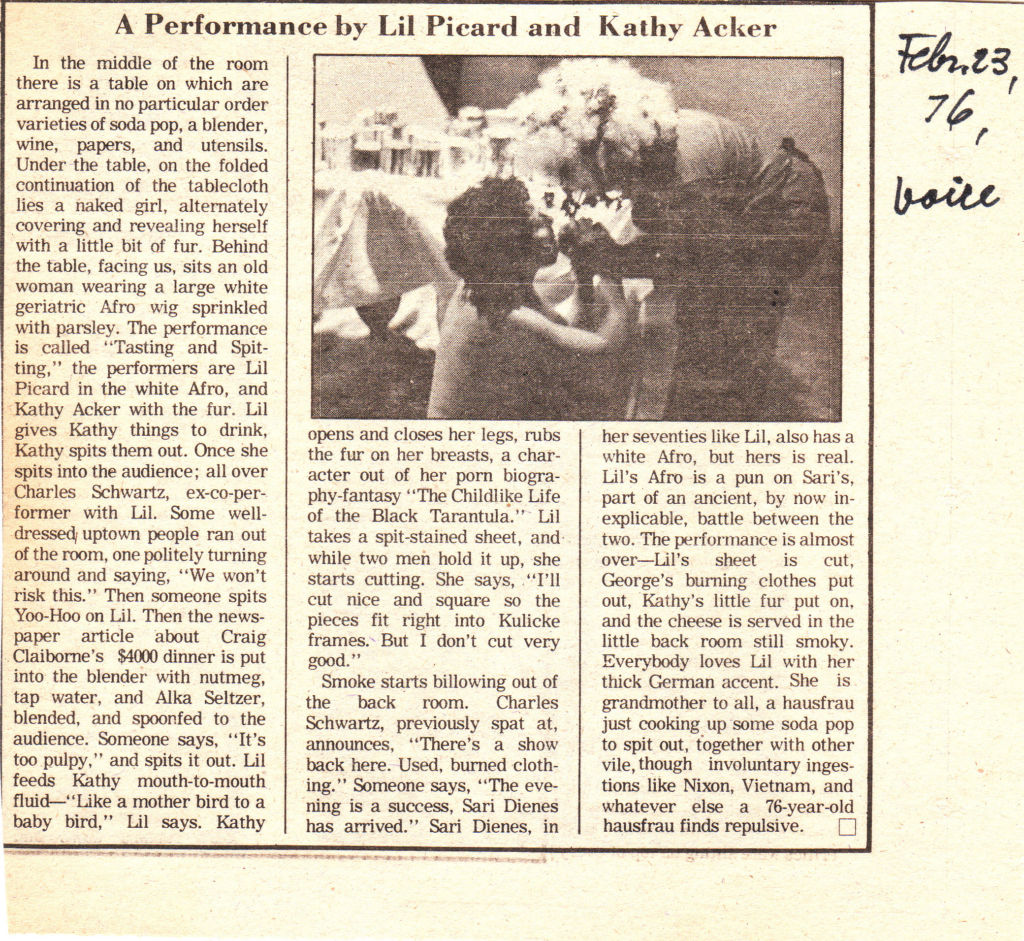

Lil Picard (with Kathy Acker)Tasting and Spitting 1975 Photo de Robert Parent. © Lil Picard Papers, University of Iowa Libraries

San Francisco est-elle jugée trop provinciale, ou trop prévisible ? On ne sait pas. Toujours est-il que Kathy Acker décide de quitter la ville en 1975. Retour à New York après un crochet à Chicago. Inutile de détailler la suite. Ce qui va constituer l’œuvre est en place. Les repères biographiques concernant les premières années de sa vie ne sont ici présents que pour montrer comment la note singulière qu’elle fait entendre dans le monde de la poésie en 1980 s’est élaborée, à partir d’un vécu intense, mais aussi de la recherche méthodiquement entreprise d’un langage propre, ce qui n’est pas contradictoire.

Pour ce qui est du vécu hors de la littérature pensée comme un absolu, les rencontres sont bien sûr essentielles. On l’a vu, toutes. Il y en aura quantité encore, mais l’une d’entre elles en cette année 1975, peu mentionnée, mérite qu’on s’y attarde. C’est celle avec l’artiste Lil Picard, figure clé de l’avant-garde new yorkaise des années 1960 et 70, parfois surnommée « la Grand-mère de la contre-culture », ainsi présentée lors d’une rétrospective de ses œuvres au Stanley Museum of Art à Iowa City en 2017 : « Lil Picard était un curieux hybride de l’avant-garde européenne et américaine, combinant la sophistication urbaine d’une intellectuelle berlinoise des années 1920 et 30 avec l’esprit bohème américain des années 1950 et l’art féministe naissant des années 1960. » En effet Lil Picard, malgré un nom qui sonne français, est allemande7 ; d’une longévité artistique exceptionnelle (née en 1899, elle a donc 76 ans) et d’une verdeur étonnante, politiquement engagée, en particulier auprès de Fluxus, et du mouvement radical NO! Art de Boris Lurie8. Sa performance Construction-Deconstruction-Construction (que l’on devrait du reste plutôt qualifier de happening), donnée à la Judson Church en 1967 a été filmée par Andy Warhol qui l’a incluse dans **** (Four Stars)9. On comprend que Kathy Acker, à peine de retour à New York, ait pu être séduite par la proposition enviable de participer à la performance Tasting and Spitting (« goûter et cracher ») de Lil Picard, malgré l’indication sommaire que celle-ci lui fournit quant à la nature de sa prestation. Elle tenait en deux mots : être nue.

La pièce où a lieu la performance au 3 Mercer Street dans SoHo10 est petite. Nous sommes en décembre, il y fait plutôt frisquet. Les spectateurs, nombreux, sont alignés sur des chaises, tout près de l’action. Portant une perruque très moussue, genre afro mais blanche, ornée de tiges de persil, Lil Picard, derrière une table, s’affaire. Elle prépare des mixtures faites de pages de journaux émiettées, d’eau du robinet et d’un antidiarrhéique, le tout aromatisé de muscade et passé au mixeur. Il y a aussi du vin et d’autres liquides sur la table. L’idée de base est simple, pour ne pas dire simplette : il s’agit de faire goûter à Kathy ces différents breuvages qu’elle recrachera sur un drap. Chaque breuvage, et donc chaque crachat, correspond à un article de journal au contenu particulièrement écœurant, tel celui du New York Times évoquant un dîner pour deux personnes d’un montant de 4000 $ (boissons comprises) organisé à Paris dans un restaurant huppé par un célèbre critique gastronomique américain. Assez logiquement Kathy Acker se demandera après coup, non pas ce qu’elle était venue faire dans cette performance pour le moins littérale mais perplexe quant à la raison d’être à poil à se geler les miches pour simplement cracher l’horrible rinçure. À supposer que Lil Picard ait eu une justification autre (il aurait été question d’une « mère oiseau nourrissant son bébé oiseau »), c’est pourtant, réduite par sa nudité au statut de femme-objet, que la performance prit de fait un caractère beaucoup plus intéressant que ne l’aurait été l’action annoncée. Pour Kathy Acker, impossible de rester passive, et cela d’autant moins qu’elle avait été présentée par Lil Picard sous son nom d’autrice, « La Tarentule noire ». Alors, lorsque celle-ci invita le public à venir « goûter et cracher », et que le vidéaste Dieter Froese, plutôt que de cracher sur le drap trouva malin de recracher sur elle la mixture à peine ingérée, c’est un scénario plus extrême que prévu qu’elle prit à son compte. La bave du crapaud, n’atteint pas plus la Tarentule noire que la blanche colombe ! Kathy Acker se rebiffe. Sa rébellion native prend le dessus. Pas d’hésitation : se saisissant sur la table d’un jus de tomate, la voici qui commence à bavoter et postillonner tout rouge comme la possédée du film l’Exorciste. L’artiste Judy Rifka présente au premier rang, se dirige à ce moment-là vers elle, lui écarte violemment les jambes, et crache la potion magique ingurgitée à l’endroit du vagin. La performance tourne alors à la bouffonnerie délirante. Cirque Panique ! S’approchant du public, Kathy Tarentule se met à cracher directement sur tout ce qui bouge, et ceux qui ne bougent pas, tous pétrifiés à l’idée de voir leurs vêtements souillés, dont, juste retour des choses, un photographe du New York Times effaré de constater son objectif salopé !

The Village Voice, 23 février 1976, compte-rendu de la performance de Lil Picard et Kathy Acker.

S’il n’est pas interdit de penser, comme Kathy Acker en fit la remarque plusieurs années après la performance, que le public a pu « prendre conscience du mécanisme de pouvoir » en s’arrogeant le droit de cracher sur elle11, ce qui est évidemment une lecture féministe positive de la chose, on peut aussi imaginer que l’événement a contribué à auréoler son statut d’égérie du mouvement punk alors naissant. On sait en effet que la pratique du crachat collectif sur les musiciens pendant leur concert est, comme le pogo, les Doc Martins ou les épingles à nourrice, un des signes de reconnaissance punk. Concernant précisément le crachat, la dette a été contractée par les punks auprès d’Iggy Pop qui crachait lui allègrement sur son public…

Kathy écrivaine

On a jusqu’à présent peu évoqué William Burroughs auquel on ne cesse de l’associer. Pourtant il est bien là en coulisses. L’homme, on le sait, fascine, par-delà les générations, même dans la pop culture, et son œuvre a gardé intacte sa force dénonciatrice des modes de contrôle des individus. Plus qu’avec quiconque s’ajoute pour Kathy Acker un sentiment d’appartenance à une histoire commune. Ou à une communauté dont Burroughs serait le pape noir, celle, comme elle l’a noté un jour, reprenant la formule de Georges Bataille « de ceux qui n’ont pas de communauté ». Car si David Antin lui a bien permis d’aborder sans timidité la littérature en démystifiant l’idée d’auteur, l’approche qu’il proposait demeurait celle d’une fabrique d’écriture, de techniques néo-oulipiennes ingénieuses à la portée de tous, de trucs en somme, n’incluant fondamentalement pas la question sous-jacente de la lecture dont on sait qu’elle n’était pas indifférente à Burroughs. La lecture du texte prélevé, comme du texte produit. La lecture est fondamentale, et, dans le cas de Kathy Acker, fondatrice. Évidemment, les livres sont faits pour être lus. Il ne s’agit pas de voir défiler les phrases comme pour les vaches les trains, mais de les comprendre, de les prendre avec soi, pour soi. Les livres se dévorent, c’est connu. Opération cannibale. L’écriture vient ensuite, extension du domaine de la lecture.

Kathy Acker donc lit. Elle ne révise pas ses (les) classiques, elle lit. Pour écrire. Voilà ce qu’elle doit à William Burroughs, plus que la technique du cut-up, qu’elle emploie du reste assez peu. L’appropriation, voire le plagiat (il faudrait s’entendre sur le terme), le pastiche, oui, l’intertextualité débridée désarticulant le récit classique, bien sûr, sont à l’évidence plus proches de Burroughs que de Antin. « Le langage est un virus » dit William Burroughs : c’est la leçon que retient Kathy Acker. Prenons un exemple : Don Quichotte (1986 ; Éditions Laurence Viallet, 2010). Reprise de Cervantès ? Plutôt texte induit par Cervantès, tissé, complexe, traversé d’autres livres (Les Hauts de Hurlevent, Le Guépard), de citations, instable dans sa forme. Spectaculaire possession dans tous les sens du mot. Le langage est ici une arme (on va y revenir). Le choix de Don Quichotte n’est pas un hasard. Elle a peut-être en tête ce que dit William Burroughs : « Je fais partie d’une très vieille tradition, celle du roman picaresque. Les gens se plaignent que mes romans ne possèdent pas d’intrigue. Mais un roman picaresque n’a pas d’intrigue. C’est une succession d’incidents ». Mais il y a aussi Michel Foucault : « Don Quichotte est la première des œuvres modernes puisqu’on y voit la raison cruelle des identités et des différences se jouer à l’infini des signes et des similitudes ; puisque le langage y rompt sa vieille parenté avec les choses, pour entrer dans cette souveraineté solitaire d’où il ne réapparaîtra, en son être abrupt, que devenu littérature12. » On y est. Pas besoin de changer de perspective, sinon en affirmant un « je » insolent. Ce n’est pas celui d’un auteur (une autrice) dont l’originalité lui confèrerait une supposée « autorité », mais l’affirmation d’une identité unique. Celle de Kathy Acker : « Pour moi, l’écriture est la liberté. C’est là que réside (mon) identité, point… l’excitation de l’écriture, pour moi, est celle d’un voyage dans l’étrangeté. » Il ne suffit pourtant pas de voler les textes, il faut les faire parler, leur faire rendre gorge. Lance-de-nuit part à l’aventure revêtue de son armure « vert dégueulis », accompagnée de Saint Siméon, son Sancho Pança canin. La quête, c’est le roman même, malmenant son modèle à coup de formes littéraires contradictoires et, on l’a dit, d’un écheveau de détournements, de digressions, de fantasmes. Roman de déformation. Voici Lulu de Frank Wedekind et Juliette de Sade. En embuscade planquées chez Cervantès ? « Propriété géniale et fructueuse de la littérature » dirait Witold Gombrowicz …

Écoutons Kathy Acker, alias Don Quichotte, alias Lance-de-nuit : « Étant née pour faire partie d’un monde masculin, elle n’avait pas de parole propre. Tout ce qu’elle pouvait faire était de lire des textes masculins qui ne lui appartenaient pas. » Constat de bon sens. À l’évidence, très inférieur aux hommes plastronnants, est le nombre de femmes dans les anthologies de la littérature. Si l’on s’en tient à la France, on les compte en effet sur les doigts d’une main jusqu’au XXe siècle. Cela s’améliore ensuite, avec un peloton de plus en plus nourri, dans lequel figure, sans jugement de goût, Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Françoise Sagan, Benoîte Groult, Violette Leduc, Hélène Cixous, Marie Ndiaye, Danièle Sallenave, Nathalie Quintane … Je ne connais pas les proportions pour les États-Unis, ni les noms qui reviennent le plus souvent, mais la question du nombre me paraît mal posée, et la remarque de Kathy Acker va plus loin que la lancinante revendication d’une légitimité de papier. C’est la nature de l’écriture qui est en jeu. La soupe toute prête pour le marché du roman ne remplacera jamais l’insoumission aux normes. Qui connait aujourd’hui Monique Wittig, en dehors des écrivaines féministes lesbiennes ? Et qui a lu L’Opoponax (Minuit, 1964), qui n’est pas en soi un livre féministe, mais certainement un des plus grands textes jamais écrit sur l’enfance, tout sexe et tout siècle confondus ? (Marguerite Duras en parlait comme de « l’exécution capitale de quatre-vingt-dix pour cent » des livres sur le sujet, ajoutant : « C’est la fin d’une certaine littérature et j’en remercie le ciel »). La renommée est mauvaise conseillère. Non seulement le faible nombre de femmes ne sera jamais corrigé par l’injonction, après-coup, d’un quota numérique, mais il s’agit de savoir qui est en mesure d’éviter d’apparaître comme autre chose qu’une figurante bon teint dans le pseudo panorama d’une littérature universelle. Par ailleurs, aussi louable qu’elle puisse paraître, l’opération n’engage en rien la réflexion sur le bannissement historique des femmes, non plus que sur leur surreprésentation comme idéal, comme fantasme (muses ou Mal incarné), ou encore sur la validité même de cette catégorie « femme ».

Ce que Kathy Acker introduit, sur le plan de l’écriture, est le rejet d’une dualité simpliste des sexes, son expression surprenant par son audace, son obscénité, sa radicalité en rupture avec l’idée que l’on se fait (ou faisait ?) d’une « écriture féminine ». Celle de Kathy Acker est Queer. Hérissée d’éclats de verre coupants. L’outrance langagière, les images crues qui abondent en particulier dans Blood and guts in high school (Sang et stupre au lycée, Désordre/ Laurence Viallet, 2005) le récit même de l’inceste entre la narratrice et son père, les situations sexuelles sordides, sont perçues comme complaisantes, exhibitionnistes et agressantes par des figures reconnues du mouvement féministe, ou du moins de certains de ses courants apparus après les années 1970, auprès desquels Kathy Acker, on l’a dit, n’est véritablement pas en odeur de sainteté. Qu’importe. Pour elle, les principes égalitaristes ne prémunissent pas contre les visions les plus conservatrices de la sexualité féminine qu’il s’agit de battre en brèche. Acker ne cède pas d’un pouce. Car le texte est le lieu même de la résistance aux formes dominatrices patriarcales, aux valeurs familiales, aussi bien qu’aux diatribes moralisatrices des « mauvaises enchanteresses », telle Andrea Dworkin13, déniant au désir hétérosexuel féminin une autonomie, et une violence propre. Kathy Acker va jusqu’à proclamer : « Le masochisme est maintenant une rébellion ». Dans un entretien publié à la fin des années 1980, elle précisait son point de vue : « Il y a une attaque contre Andrea Dworkin dans Don Quichotte, pas elle personnellement (en fait, je l’ai vue dans une émission de télévision et j’ai admiré à quel point elle a défendu le féminisme), mais sur son argument dualiste selon lequel les hommes sont responsables de tout le mal dans le monde. Ses vues vont au-delà du sexisme. Elle blâme l’acte de pénétration dans les rapports sexuels. Je trouve cela non seulement fou mais dangereux.14 »

Kathy Acker par Steve Pyke

© Gettyimages

La figure de l’écrivaine égale de l’écrivain est une chose, l’écriture féminine admise en est une autre. Il est frappant de se souvenir, à ce sujet, des lignes impitoyables de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe : « Il est connu que la femme est bavarde et écrivassière ; elle s’épanche en conversations, en lettres, en journaux intimes. Il suffit qu’elle ait un peu d’ambition, la voilà rédigeant ses mémoires, transposant sa biographie en roman, exhalant ses sentiments dans des poèmes ». Ironie ? Sans doute pas. Mépris ? Plus certainement. Beauvoir renvoie à l’image de la femme confinée dans l’espace d’une écriture non émancipée correspondant à son statut social. Par quoi passe l’émancipation ? Par le langage. Kathy Acker reprend du reste, sans probablement le savoir, les mots mêmes qu’emploie Monique Wittig : « Il faut bien qu’on ait un espace de liberté. Le langage le permet. » Rien n’empêche dès lors de faire une lecture féministe, ou punk, ou post-punk, ou queer, ou sado-maso, ou ex-stripper traumatisée, ou que sais-je encore, de ses textes : ils résistent aux interprétations simplificatrices, et aux entreprises éhontées de confiscation de sa révolte.

On parle aujourd’hui beaucoup de « sororité ». Je n’ignore pas que le terme signifierait quelque chose comme une appartenance native à une entité « femme » avec une incontestable charge politique, mais c’est dans le sens plus étroit, et dans ce cas plus juste, de « ma semblable, ma sœur », que je voudrais l’appliquer. Car Kathy Acker, oui, a une grande sœur. Elle s’appelle Colette Peignot. Celle qui fut la compagne de Georges Bataille, surnommée Laure, apparait en effet dans Don Quichotte. Ce sont les pages les plus crues du livre : « Je dis : “Laure”, j’ai dit, “viens par ici”. Elle ne pouvait pas venir car elle était enchaînée au tabouret. “Laure, viens. Amènes par ici ta salope de petite chatte perverse. Bien que je sache que tu m’aimes, tu es insaisissable, ainsi moi, qui suis un con, j’en deviens vicieuse. “ Tu me mets en avant ton con, petite fouffe ? Face-de-pute, Mamelles-de-limande. Sac-à-vomis. Ils nous ont appris que, par-dessus tout, nos corps, plus spécialement cette partie-là de nos corps, doit être cachée. » Laure incarne un langage hétérogène, incompatible avec les modèles dominants (y compris féminins), un langage physique, jusqu’à l’insupportable. Kathy Acker a découvert Les écrits de Laure probablement lors de son séjour à Paris en 1980. Présentant la traduction de quelques textes dans la revue Soup en 1983, elle indiquait : « La vie d’une femme, ce n’est pas seulement avec qui elle vit et baise. Les détails de la vie d’une femme qui écrit concerne son écriture. » Laure (pour le coup, météore calciné, oublié de l’histoire littéraire), anticipe cette littérature du dépassement de soi qu’incarne Kathy Acker, comme elle « dévorée par le démon de la curiosité », passant par un viol de l’écriture, indépendamment des situations limites qu’elle expose.

Lorsque Kathy Acker mourut en 1997 d’un cancer trop tardivement soigné à Tijuana au Mexique, un journal annonça : « Kathy Acker écrivait des romans sur la violence et le sexe. » C’est un peu court tout de même ! Élisabeth Lebovici dans Libération titrait elle, avec davantage de pertinence : « À corps et à cri. Héritière de la Beat Generation, l’écrivain est mort à l’âge de 53 ans ». C’est surtout sous sa plume que l’on trouve la formule la plus juste jamais écrite pour la définir : Wild Girl. « Une version femme de ce qu’entendait William Burroughs, son mentor absolu lorsqu’il parlait de “garçons sauvages“. Quelqu’un d’extrême. De dissipé. D’insensé. De subversif. De sexy, aussi, tous qualificatifs entrant dans la définition du mot anglais wild. »

Couverture : Portrait de Kathy Acker, San Francisco, 1991 © Photo Kathy Brew.