Avoir une identité unique, c’est fini !

Conversation avec Bertrand Dicale

Entretien par Arnaud Labelle-Rojoux

Dans un entretien à bâtons rompus avec Arnaud Labelle-Rojoux, Bertrand Dicale revient sur son livre Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles (éditions de la Philharmonie – La rue musicale). Cet ouvrage démontre comment cette tragédie de l’Histoire qu’est l’esclavage a contribué au développement d’une myriade de musiques : biguine, bossa-nova, calypso, chachacha, dancehall, danzón, forró, gospel, jazz, kompa, mambo, merengué, milonga, morna, negro-spiritual, ragamuffin, reggae, reggaetón, rocksteady, salsa, tango, zouk…Toutes ont en commun de n’être ni africaines ni européennes, ni seulement noires ni seulement blanches, ni seulement dominatrices ni seulement opprimées. Leur commune origine historique les unifie plus que tout autre caractère : elles sont créoles.

ARNAUD LABELLE-ROJOUX : Le maître-mot de votre livre Ni noires, ni blanches, c’est : “ créolité ”. On songe immédiatement, bien sûr, à l’écrivain, poète et philosophe Édouard Glissant qui a théorisé et repensé la notion de créolisation. Mais il me semble, et c’est ce que je trouve passionnant dans votre approche très transversale de la “créolité ” que ce concept permet d’analyser de façon renouvelée les états d’interpénétrations esthétiques au delà de toute réduction identitaire. On pourrait dire de la « créolité » qu’elle remet en question les idées reçues d’identité au profit d’une impureté créatrice. Cette idée d’impureté me paraît déterminante…

BERTRAND DICALE : Absolument. Les Européens ont plus de difficulté à parler de “ musique blanche ” que de “ musique noire ” Il y a des endroits, des lieux, où ça ne gêne pas. Par exemple, dans des banlieues occidentales, ou dans des pays du Sud, on dira : “ Holà ! ta musique est blanche ! ” Ce qui est terrible ici, c’est que beaucoup, le plus souvent de manière positive, voient une identité extrêmement claire, extrêmement précise, extrêmement intellectualisée attachée à une musique “ noire ” Une espèce de pureté ontologique qui lui serait propre : c’est noir ! Mais pourquoi ça serait noir ? Il m’arrive régulièrement d’avoir des moments de fou rire quand des gens, écoutant certaines tarentelles du Sud de l’Italie jouées uniquement sur percussions, me disent : “ Ah oui, on sent bien qu’on est tout près de l’Afrique ! ”. C’est absurde : il n’y a pas de circulation de ce genre ! En revanche il y a, en Europe aussi, des musiques très percussives, extrêmement rythmées. Elles sont sans rapport avec une proximité, du reste très relative, avec l’Afrique !

Le concept de “ musique noire » projette une sorte d’essentialisme. Là où cette pureté est dangereuse, c’est qu’elle finit par enfermer. Elle engendre une sorte d’assignation. C’est l’exemple que je cite souvent de cette artiste française incontestablement de gauche, engagée dans des causes de gauche, qui m’a dit un jour : “ on a pris un bassiste noir, c’est les meilleurs ” ! On est là dans le cliché essentialiste ouvertement raciste.

Cette idée de pureté et donc d’impureté sera donc fondamentale. L’idée de pureté d’une “ musique noire » ou d’une “ musique blanche ” ou d’une culture noire et d’une culture blanche, sous-entend que les hommes restent séparés. C’est ce qui se “ verra ”, par exemple, quand un Noir passe dans une rue à Paris. Il porterait sur lui la faillite morale de l’Occident, la barbarie du colonialisme, les souffrances de l’Afrique, comme il porterait le sens du rythme, le grand rire plein de dents – celui d’Armstrong vu par Nougaro, qui est en fait le nègre Banania – ou dans sa version “ black ” (car le nègre de jadis est devenu le “ black ”), il porterait quelque chose qui tient à l’élégance, à la grâce, à un éthos spécifique et par essence non-blanc. Mais cela transforme en incongruité, voire en trahison, le fait qu’un Noir soit exclusivement passionné de musique classique européenne ou ne se sente aucun lien avec l’Afrique censée être “ originelle ”.

A.L.-R. : J’ai revu il n’y a pas si longtemps le film Les statues meurent aussi de Chris Marker et Alain Resnais. Ce qui m’a frappé en le voyant, c’est que commandé à l’époque de sa réalisation par la revue Présence Africaine, au discours résolument anticolonialiste, et longtemps interdit en France pour cette raison, il n’échappe pourtant pas à certains de ces clichés…

B.D. : Je crois n’avoir jamais vu le film. Là où c’est intéressant, c’est que lorsque l’on projette une vision culturelle noire, on l’enracine, on l’appuie, on insiste, on convoque des repères constitutifs d’une identité.

Une anecdote : il se trouve que mes frères et moi n’avons pas exactement la même couleur de peau. Un de mes frères qui est comédien est plus foncé que moi. Eh bien, il est régulièrement renvoyé dans son travail de comédien à une espèce de négrité, à une forme d’africanité. Or nous sommes Antillais, mais de culture française, sans un attachement identitaire particulier à l’Afrique. Dans le même temps, moi qui suis journaliste de presse écrite et de radio, qui parle sans accent antillais, je suis confronté à beaucoup de gens qui ne comprennent pas que je sois passionné par le zouk, la kadans ou le kompa. Le sous-entendu des réflexions devant mon attachement à cette musique populaire perçue comme très “ nègre ”aux Antilles, je le perçois bien : c’est qu’elle est faite pour les Noirs. Des antillais me disent : “ pourquoi tu t’intéresses à ça ? ”. Pour eux, je n’en ai pas besoin, puisque j’ai la peau « sauvée », comme on dit là-bas.

Mon propos sur les musiques créoles et leur côté impur, c’est la marque d’un profond agacement devant les assignations identitaires et raciales. Disons-le : il y a toujours eu une condescendance essentialiste de la gauche occidentale – du moins d’une partie de la gauche – envers les peuples du Sud. Et il y a aujourd’hui un discours, notamment venu de la gauche, fondé sur l’idée d’éternité de la condition : on est noir, on est asiatique, on est maghrébin, on est d’un peuple qui fut colonisé, et on est d’abord cela. Mais pour combien de temps ? Pour combien de générations ? À partir de quel moment on arrête d’être africain ?

Il y a indéniablement un racisme contemporain, et peut-être même un racisme systémique, mais est-ce que quelqu’un qui naît en France aujourd’hui est réellement concerné par les mécanismes du colonialisme de Jules Ferry ? Est-ce qu’il est inéluctablement comptable de la colonisation par sa couleur de peau ?

La vision créole – celle de Glissant, celle qui est la mienne, mais aussi celle qui est mise à l’œuvre par les musiques populaires – est à la fois un plaidoyer pour l’imprévisible et une machine de guerre contre le colonialisme, puisqu’elle rappelle en permanence que ce sont les peuples qui inventent leurs cultures et non les pouvoirs. Le génie de la Jamaïque, c’est le reggae, pas un professeur de musique derrière son piano qui essaie de composer à la manière de Francis Poulenc ; le génie des Antilles françaises, ce n’est pas uniquement le poète Saint-John Perse, c’est les écrivains Aimé Césaire, c’est Edouard Glissant, c’est Patrick Chamoiseau : une culture savante, mais jaillie du peuple, du lieu, de la circonstance.

Ma colère personnelle – mais c’est une colère plurielle, qui concerne des millions de gens –, c’est qu’on a toujours quelque chose à nous dire sur le Noir, sur le Maghrébin, sur l’Asiatique en tant qu’essence qui s’impose aux destinées individuelles, mais que cette même gauche n’a pas de discours à nous proposer sur le métis, sur le descendant de plusieurs cultures à la fois – et je ne suis pas le seul métis, nous sommes des millions, et nous sommes de plus en plus nombreux. La créolité nous démontre que l’identité n’a pas besoin d’être heureuse, d’être apaisée, d’être même légitimée. La réalité du monde créole – et aussi la réalité de toutes les sociétés mondialisées – est que personne ne peut se réduire à une seule identité.

A.L.-R. : Ça ne vaut évidemment pas que pour la couleur de peau. Ça vaut socialement, régionalement, culturellement, artistiquement, sexuellement aussi …

B.D. : Ça vaut pour tout le monde, oui ! Fabriquons des regards, fabriquons de la critique, de la critique esthétique et de la critique politique, qui prenne en compte cette réalité qui ne vaut pas uniquement pour les musiques créoles et les réalités historiques et raciales de mon archipel d’origine.

Il se trouve, par exemple que j’aime beaucoup l’artiste Claire Tabouret. Elle a fait l’été dernier deux expositions à Avignon. Elle est née dans le Vaucluse, alors la presse locale vient la voir en lui disant qu’il est merveilleux de la voir revenir au pays. Or Claire Tabouret est née là par hasard, n’a pas d’attaches dans la région, a fait ses études à Paris, vit maintenant à Los Angeles. Pour les Américains, pour les Chinois, elle est une artiste française, mais cela n’est nulle part inscrit dans son œuvre de manière indiscutable. Est-ce que le rôle du critique, du journaliste, n’est pas de construire un regard qui interroge cette réalité de sa biographie ?

A.L.-R. : C’est en somme, quoique sans grand rapport avec son œuvre, le cas de l’artiste Marcel Duchamp : pour les américains, c’est un artiste américain french born. Il n’en demeure pas moins par bien des côtés, extrêmement français. Cela, il faut le dire, sans le moindre sentiment patriotique ! C’est le mélange de deux cultures que l’on perçoit : l’américaine dans laquelle il baigne, et la française qu’il importe (le monde des illustrateurs fin de siècle, des caricaturistes, le langage bien sûr, et peut-être un petit coin de Normandie). C’est au fond une forme de “ créolité ” ! Deux génies du lieu qui produisent ce qu’il est. Dans les toutes premières pages de votre livre, il y a cette extraordinaire liste de musiques apparues, comme vous le dites, dans le Nouveau Monde, cela depuis le XVIIe siècle, qui sont autant de genres, mais aussi de rencontres inattendues, de mélanges, propres à des lieux spécifiques. Sa variété vertigineuse le dit assez : la créolité n’est pas l’uniformité ! Le « tout monde » est fait d’une multiplicité de singularités extrêmes.

B.D. : Une idée qui n’est pas dans le livre m’est venue lors d’une conférence : cette multiplicité de musiques ne viendrait-elle précisément de l’absence d’identité ? Si l’on prend en Europe une musique extraordinairement idiosyncrasique, c’est-à-dire la musique d’un lieu, une sous-culture sociale : le schlager. Il apparaît à la fin du XIXe siècle, et ça existe toujours, comme le musette en France. Mais le schlager est beaucoup plus puissant aujourd’hui dans le show business allemand que le musette en France. On est ici sur le temps long d’une identité musicale qui correspond à une identité verticale, qui place en silo le sol, la langue, l’histoire, le droit et des productions culturelles d’ordre divers. Le schlager, c’est une manifestation de germanité qui correspond à une immuabilité de l’identité allemande. Évidemment, l’Allemagne – et même les Allemagnes successives – ne connaissent pas que ce genre-là, mais pendant plus d’un siècle, le schlager a incarné une identité stable.

A contrario, la centaine de genres créoles que j’ai listé au début du livre ne viendraient-ils pas aussi du fait que, comme les populations des terres créoles n’ont pas d’identité verticale, comme les populations d’Europe ou de l’ancienne Afrique, leur incertitude, leur funambulisme identitaire font qu’ils produisent un genre après un autre, ou même plusieurs genres nouveaux à la fois. La créolité, en tant qu’insécurité identitaire, suscite une sorte de fuite en avant dans l’expression culturelle.

Par exemple en Haïti, les années de l’apparition du kompa direct sont aussi les années de l’éclosion du genre twoubadou. Mais, en même temps, les Haïtiens continuent le merengue, participent à l’aventure panaméricaine de la naissance de la salsa. Dans les îles de la Caraïbe, le bouillonnement musical est extraordinaire à la fois par son foisonnement et par sa polyphonie. À Aruba, île de cent mille habitants, au moins quatre ou cinq genres musicaux sont nés sur place. Même s’ils sont liés à d’autres formes musicales de la Caraïbe, ce sont quand même des parts d’un ressenti identitaire très local.

Ces îles, géographiquement et culturellement isolées tout en étant situées à plusieurs carrefours, sont d’une créativité musicale incomparable. Comme si cette créativité venait compenser une inquiétude identitaire. Elles nous montrent ce qu’il advient quand il n’y a pas d’identité-racine. Que font les hommes quand ils n’ont pas d’identité verticale ? Eh bien c’est Sainte-Lucie, c’est la Martinique, c’est le Rio de la Plata… Je n’ai pas d’idée arrêtée sur la question, mais on peut penser qu’à partir du moment où l’on n’est pas uniquement noir, pas uniquement blanc, pas uniquement britannique ou français, à partir du moment où l’on est moins que tout cela, cela donne dans les cultures créoles une créativité exceptionnelle dans le domaine de la musique et de la poésie.

A.L.-R. : Je n’ai pas moi non plus d’avis arrêté sur ce point, mais je songe en vous écoutant à la question connexe de la légitimité culturelle. Un auteur américain, William T. Lhamon, parle à propos du phénomène blackface dans son livre Peaux blanches et masques noirs, et du philosophe Jacques Rancière dans sa préface reprend la formule, d’une “ culture sans propriété ”. La thèse du livre serait que le blackface n’incarne pas tant le noir, que l’exclu de toute origine. Ce qui n’enlève rien à sa dimension souvent raciste parce qu’on est dans la parodie. Est-ce que tout appartient vraiment à tout le monde ?

B.D. : Le premier groupe de comédiens au chômage qui invente le blackface original à New York au XIXe siècle, ce sont quatre Irlandais, c’est-à-dire appartenant à une minorité méprisée. Le racisme “ gentil ” qui, jadis, s’amuse du pittoresque des Noirs ou d’autres “ inférieurs ”mais, aujourd’hui, consiste à dire : tu es un Noir, tu es opprimé, je te dois quelque chose, moi Blanc, et c’est pour ça que je vais t’admirer quand tu danses ou considérer que ton état de “ black ” te permet d’incarner une coolitude qui m’est inaccessible. Une partie des gens qui défendent une musique “ noire ” qui aurait une spécificité tranchée par rapport au reste des musiques perpétuent souvent des clichés racistes d’une violence incroyable.

Donc, pour répondre à votre question, il n’y a pas de propriété culturelle et donc pas d’appropriation. Une partie de notre culture est toujours la culture de l’autre – parce qu’elle est nouvelle, parce qu’elle est séduisante, parce qu’elle fait sens lorsque notre monde change. Si l’esclave parle la langue du maître ou joue la musique du maître, il peut échapper au destin qui serait le sien s’il s’y refusait. Et l’histoire de l’île dont je suis originaire nous apprend aussi que la langue du maître est parfois aussi la langue de la liberté, et que se l’approprier – ou négocier avec elle – n’est pas nécessairement une démarche animée par la haine.

Il ne faut jamais oublier qu’il y a une trajectoire collective des esclaves et une trajectoire individuelle de chaque esclave, comme il y a une trajectoire collective et une trajectoire individuelle de chaque membre de la caste des maîtres. Dans un pays comme la Martinique au moment de la Révolution française, presque un tiers de la population est en esclavage, et les deux tiers qui ne le sont pas ne sont pas tous propriétaires d’esclaves. Et, parmi les propriétaires d’esclaves, un quart sont des personnes de couleur – des Noirs et des mulâtres propriétaires d’esclaves.

Voici pourquoi, dès que l’on raisonne en termes de propriété culturelle, on n’arrive pas à rendre compte de la réalité. Pourquoi reconnaît-on à un Occidental la liberté d’avoir à la fois la culture de là d’où il vient, de son présent, de sa biographie, et pas – je résume – aux colonisés ? Une culture individuelle peut être marquée à jamais par un voyage en Chine à l’âge de neuf ans, ou par une visite dans un musée, ou par une rencontre musicale imprévisible. Et cette culture est aussi libre et légitime pour quiconque.

A.L.-R. : Ça c’est l’histoire personnelle. Ce n’est pas la culture. Si je prends mon cas : la musique qui m’a accompagné depuis mon adolescence c’est le rock, aussi bien celui d’Elvis Presley que la British Invasion ou les girls groups de Phil Spector, mais je sais très bien ce que cette musique doit à son versant noir, peut-être refoulé…

B.D. : Non, pas du tout refoulé, il est absolument conscient. Cette musique connaît ses sources. Mais, simplement, ce n’est pas forcément aussi “ noir ”qu’on le raconte quand on est européen et blanc. On raconte très souvent à propos d’Elvis qu’il se glissait le dimanche dans les églises noires pour y écouter du gospel. C’est n’importe quoi ! Elvis appartient à l’Assembly of God, une communauté pentecôtiste qui n’est pas ségréguée. Depuis son enfance, il y a dans l’église des Blancs et des Noirs, le plus souvent séparés plus ou moins clairement, mais on y chante des gospels traditionnels qui, pour un Européen ou pour un Blanc du Nord des Etats-Unis, est une musique “ noire”. Or c’est la culture d’Elvis Presley, et pas un rapt de sa part d’une culture qui ne serait pas la sienne.

Il a chanté le dimanche “ Swing Low Sweet Chariot » depuis toujours mais il se construit quelque chose quand il explose en 1956. L’année de Heartbreak Hotel, mais aussi de l’enregistrement de son premier album de chants religieux, ce sont les journalistes du Nord qui commencent à raconter cette histoire d’un Elvis inspiré par les Noirs, en projetant une vision du Sud, dont les Blancs du Sud eux-mêmes ont honte – une culture partagée entre Noirs et Blancs, de part et d’autre de la barrière de la ségrégation. Ces Blancs – dont Elvis, d’une certaine manière – essaient donc de bien faire comprendre collectivement que leur culture est séparée.

A.L.-R. : Le rock, certes, n’est ni noir ni blanc. Mais ce que je voulais dire en évoquant Presley, ou les girls groups, c’est que cette musique, si elle appartient à ma culture, elle l’est par défaut, et que si je l’utilise comme artiste, ou même lorsque je l’écoute comme simple amateur, c’est sans doute au détriment de ce qui la fonde profondément. Car je ne suis pas Américain, ni du Nord, ni du Sud, pas par ailleurs musicien, et ma culture n’est pas faite que de ça. Elle est faite de high et de low culture comme disent justement les Américains, et parce que la Pop Music et le Pop Art sont passés par là, me font mettre au même niveau culturel le rock, et disons ce que j’ai reçu par héritage, par ma famille, mon milieu social, mon éducation. Ce qui m’intéresse dans la notion de “ créolité ” que vous développez à partir des musiques que vous étudiez, c’est que tout matériau culturel est revendicable par tous les champs esthétiques. Il y a une déhiérarchisation des catégories. Si personnellement j’ai adopté le rock, c’est certainement, pour le dire vite, afin d’échapper à une culture bourgeoise acquise. Mais une culture précisément acquise ! J’ai cette chance, qui me faisait très bien comprendre l’autre jour une remarque de l’écrivain Olivier Cadiot qui vient de traduire La nuit des rois de Shakespeare : il me disait sa jouissance d’écrivain à trouver une forme pour traduire le vers shakespearien sans équivalent en français. Il me disait aussi que pour Shakespeare, il n’y avait pas de différence dans la réception de son texte, entre ce qu’entendait l’élite et le peuple. Je me demande tout de même si Shakespeare, ça n’appartient pas aujourd’hui à la culture exclusivement “ high ” ?

B.D. : Non. Si on regarde la culture high, la culture savante, elle est aussi éminemment populaire. Qui est devant la Joconde ? Ce n’est pas uniquement Jay-Z et Beyonce qui vont au Louvre ! Des millions de gens chaque année vont voir ce tableau qui est censé être le sommet de la peinture classique occidentale. Et qui tourne dos à la Joconde dans cette salle du Louvre ? Les gens qui, comme moi, vont régulièrement au Louvre et retournent voir Les Noces de Cana de Véronèse ou sa petite Crucifixion. Dans cette salle, il faut regarder les familles, le samedi et le dimanche, les bourgeois cultivés qui expliquent à leurs enfants qu’on ne regarde pas la Joconde mais les Véronèse. C’est cela, aujourd’hui, la culture high, et non plus le fait d’entrer dans un musée pour voir des chefs d’œuvre de l’art classique.

A.L.-R. : Mais vous aussi vous regardez Véronèse !

B.D. : Bien sûr, je regarde Véronèse ! Mais une grande partie de notre culture savante est de la culture populaire.

A.L.-R. : Sauf que la culture savante aujourd’hui, ce n’est pas que de la culture savante. Si l’on admet que l’art contemporain appartiendrait à cette catégorie, celle-ci à l’évidence touche une population très restreinte. Un certain marché de l’art n’est pas pour rien dans cet état de fait, qui vise un public qui va bien au-delà du bourgeois : des collectionneurs richissimes, ou l’industrie du luxe.

B.D. : C’est vrai et faux. Voyez : un million de visiteurs à l’exposition Dalí du Centre Pompidou…

A.L.-R. : Dalí, ce n’est pas l’art contemporain. C’est historicisé, c’est au musée, et en effet, sa peinture plaît largement.

B.D. : Mais on oublie qu’il a été lui aussi collectionné par des banquiers, qu’il a eu des mécènes, qu’il est allé de scandale en scandale. Son succès populaire, c’est autre chose. Il est vrai que, dans certains cas, la culture savante reste de la culture savante.

Mais, en même temps, qui écoute aujourd’hui les frères Déjean de Pétionville ou les Shleu-Shleu ? Des bourgeois, diplômés de l’enseignement supérieur, collectionneurs de vinyles, fous de musique. Eh oui, cette culture populaire est, de fait, devenue une culture savante. Je ne suis pas gêné par cette confusion du high et du low, d’autant plus que – rétrospectivement – les musiques créoles nous démontrent systématiquement, pour chaque territoire, à chaque époque, la capacité du low à produire du high. Ce qui est prophétique dans les cultures créoles, c’est précisément que l’expression culturelle populaire devient souvent l’unique culture native : les élites jamaïcaines ont été obligées de reconnaître que ce ne sont pas leurs gentils compositeurs de valses ou de sonates à l’européenne, ou des peintres peignant trois pommes dans un compotier après Cézanne, qui font la puissance de leur culture, mais le reggae, musique venue des bas-fonds – culture d’une secte, culture de drogués, culture de bidonvilles… Cela avait été la même chose au début du XXe siècle pour les Argentins et le tango.

A.L.-R. : Je vous ai bien lu, et je trouve ça, encore une fois, très vertigineux. Mais pour en revenir à ce que je disais au tout début de cet entretien, et qui justifie que notre conversation tourne finalement autour du high and low, c’est que le concept de créolité correspondant au fond à toute entreprise de métissage culturel dès lors qu’il y a équivalence de valeur entre les éléments qui le composent. Il peut tout à fait s’appliquer à des œuvres plastiques – comme dans la musique rock depuis ses débuts – somme de tout ce qui les constitue sans hiérarchie. Reste que demeure sociologiquement une question, c’est celle de la légitimité de ce métissage. L’art, selon moi, est par essence critique. Mike Kelley, l’artiste américain, chantre d’une fusion critique entre le high and low notait que la culture dominante était maintenant celle de la sous-culture, et dans le même temps trouvait, lui, venu d’un milieu prolétaire de Detroit, adepte de la noise music, que celle-ci était d’une certaine manière non soluble dans cette culture dominante, et surtout pas adaptable par les art bands qu’il stigmatisait. En d’autres termes, comme pour certains artistes chez nous “ issus de l’émigration ”, il y aurait, tenace, l’idée que certains seraient porteurs d’une identité échappant pour une part à la culture dominante, identité que eux seuls pourraient incarner.

B.D. : Un journaliste a noté un jour de l’artiste Djamel Tatah qu’il ne peignait pas tant des Blancs que des personnes, mais que cette qualité de personnes universelles se perdait quand il présentait des femmes voilées. Ce qui est extraordinaire, c’est à quel point l’origine de l’artiste refait surface en raison d’un motif pictural. Longtemps, Djamel Tatah n’a pas réellement de racines, puisqu’il appartient au circuit français de l’art contemporain ; puis son origine reparaît, comme une question, en raison d’un choix iconographique.

Or il pourrait peindre une femme voilée sans que cela renvoie à une origine, si précisément il n’avait pas cette origine. Cela montre presque par l’absurde que l’on peut être le Noir, le Maghrébin et même le Blanc tout à la fois. Avoir une identité flagrante ou n’en pas avoir. Ce qui est peut-être le plus frappant dans l’art contemporain comme dans les musiques populaires créoles, à l’extrémité du plus high comme à celle du plus low, c’est la capacité à s’abstraire de ce qui serait une identité verticale, “ naturelle ”, évidente. Avoir une idée unique, c’est fini.

Je ne suis pas sûr qu’on dise de Djamel Tatah, aux États-Unis ou en Chine, qu’il est Algerian born French, ou French born Algerian.

Dans les musiques populaires, le cas de David Donatien est intéressant. Percussionniste, producteur, arrangeur et compositeur, il est d’origine martiniquaise. Il travaille avec Yael Naïm, chanteuse-compositrice franco-israélienne dont il est le compagnon. Leur musique, construite à deux, a été lancée dans le monde entier par une publicité pour Apple. Du jour au lendemain, New Soul est un tube mondial et leur carrière explose. Tous les professionnels savent le rôle de David Donatien dans le succès de Yael Naïm, mais aussi que sa musique n’est pas spécifiquement antillaise. Il s’agit d’une pop mondialisée, nourrie de multiples sources, très séduisante mais aussi très complexe dans sa généalogie, finalement. Or on s’adresse à lui pour lui proposer des collaborations ou des réalisations d’albums de musique antillaise. Si on ne le convoque pas à son antillanité, il n’est pas Antillais musicalement.

A.L.-R. : C’est typiquement ce qui se passe dans l’art contemporain avec certains artistes qui ont, me semble-t-il, parfois la complaisance d’être ce qu’on leur demande d’être sur le plan identitaire.

B.D. : Et donc de correspondre à une vision réductrice de l’identité. Mais aussi une vision élitiste. C’est en quelque sorte une saveur high de l’exotisme ! Aujourd’hui, les musiques d’essence créole dominent le quotidien musical des Européens – le reggae, le blues, le zouk, les musiques latines ou brésiliennes… Mais si l’on va au plus loin de la transmission des musiques créoles à l’Europe, on trouve le menuet Congo dansé à la cour de Louis XVI. Des textes nous disent qu’à la Cour, on s’amuse de ces pas de danse rapportés par des voyageurs à Versailles. Ce ne sont pas des soldats ou des matelots descendant des bateaux qui apportent un parfum culturel de ce qu’est la colonie, c’est à la Cour où des jeunes filles de la noblesse sont ravies de danser pieds nus des pas “ nègres ”. L’exotisme high ne date pas d’hier.

A.L.-R. : Mais à vous aussi, sans doute, on renvoie j’imagine, que votre intérêt pour les musiques créoles n’est pas sans rapport avec vos origines…

B.D. : J’ai une pensée archipélique, même si je suis né à Paris. J’écris principalement sur la chanson française à titre professionnel, même si les musiques créoles sont certainement mon domaine de compétence le plus profond – cela fait quelques lustres que j’y travaille. Mais sur mes 15 000 disques environ, il y a beaucoup de rock. Et il est vrai qu’on est parfois surpris, dans les dîners en ville de ma passion pour des groupes comme les Pixies ou R.E.M., mon rapport au punk-rock, mon rapport à la culture mod et à un groupe comme les Kinks – toutes choses qui me constituent autant que des “ évidences ” identitaires. Simplement, le rock ne fait pas partie de mes objets de recherche. On ne se réduit pas à une seule identité.

A.L.-R. : On partage en tout cas les Kinks !

Entretien réalisé le mardi 23 octobre 2018.

Le livre Ni noires ni blanches : histoire des musiques créoles (éditions de la Philharmonie – La rue musicale) a obtenu en 2018 le prix dans la catégorie Musique du Festival International du Livre d’Art et du Film de Perpignan.

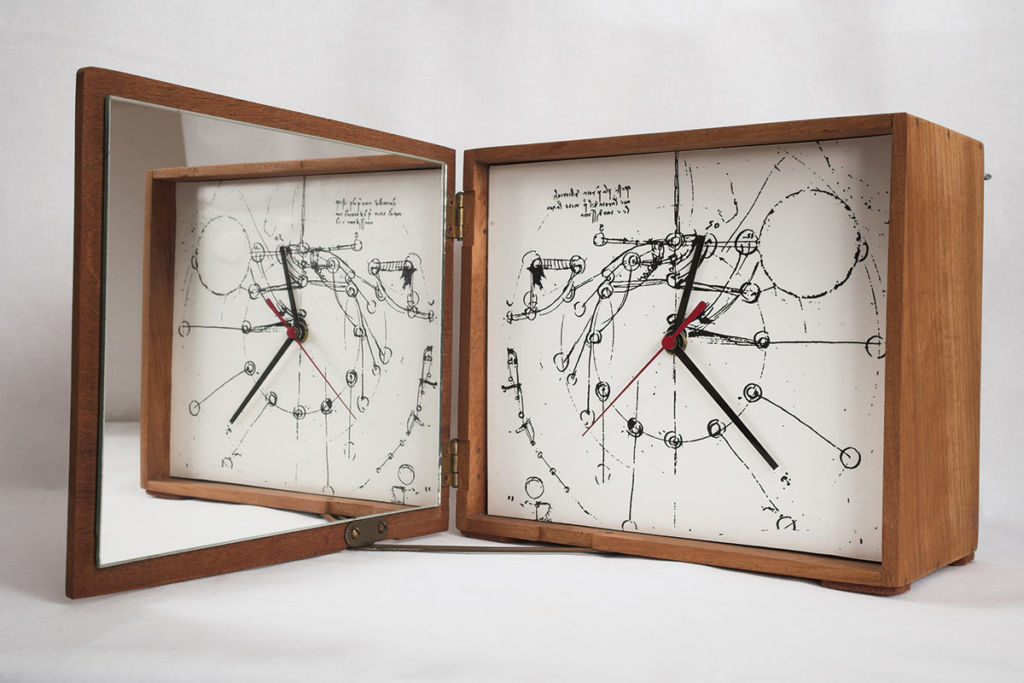

Couverture : Abraham Cruzvillegas, The Simultaneous Promise, 2011. Tricycle, système de sonorisation portable, haut-parleurs, amplificateur, batterie automobile, tubes métal et miroirs. Production Modern Art Oxford. Vue d’installation. Photo Stuart Whipps

Parisien né d’un père guadeloupéen et d’une mère auvergnate, Bertrand Dicale travaille depuis une vingtaine d’années sur la chanson et les musiques populaires. Auteur de Ni noires, ni blanches – Histoire des musiques créoles, il a aussi consacré une trentaine d’ouvrages à des artistes (Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Georges Brassens, Charles Aznavour, Cheikh Raymond…) ou du cinéma (Louis de Funès, Jean Yanne…), ainsi qu’à l’histoire sérieuse ou anecdotique de la musique populaire (Le Dictionnaire amoureux de la chanson, Ces chansons qui font l’Histoire)… Il est également chroniqueur pour France Info avec Ces chansons qui font l’actu et des séries documentaires d’été sur la chanson (Un été 68, La Face cachée des tubes, La Fleur au fusil 14-18, Un été en Souchon…) après avoir passé des années dans la presse écrite (Le Figaro et divers magazines spécialisés, dont Chorus, Le Monde de la musique, Serge, World…). Également auteur pour la télévision (deux documentaires sur Juliette Gréco, la série La Vie secrète des chansons présentée par André Manoukian sur France 3), il a écrit les livrets de nombreuses intégrales et anthologies discographiques.