Allan Kaprow, Herbert Kohl, Other Ways Project Pédagogie et contre-culture

Investigation par Géraldine Gourbe

Les pédagogies alternative, institutionnelle ou radicale connaissent ces dernières années un regain d’intérêt. Cette attirance vers les éducations nouvelles se construit bien souvent à partir d’expériences singulières menées entre les années 1950 et 1970. Après avoir analysé la figure révolutionnaire du Brésilien Paulo Freire, Géraldine Gourbe se penche sur le Other Ways Project, une aventure pédagogique hors norme menée par les artistes Allan Kaprow et Herbert Kohl en pleine émergence des contre-cultures de la côte ouest des États-Unis à la fin des années 1960.

Theodore Roszak, The Making of Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful Opposition, Oakland, University of California Press, 1968-1995.

Archives personnelles d’Allan Kaprow, Getty Research, Los Angeles.

Ibid.

Jeff Kelley, Childsplay: The Art of Allan Kaprow, Los Angeles, University of California Press, 2004, p.142.

John Dewey cité par Jeff Kelley, op. cit., p.142.

Interview non publiée, réalisée par la critique et féministe Moira Roth à Pasadena en 1973 et conservée dans les archives personnelles de Kaprow au Getty Research.

Concept qu’il développe dans sa série de trois textes de 1968 à 1973, The Education of the Un-artist.

Interview non publiée, réalisée par la critique et féministe Moira Roth.

Ibid.

Jeff Kelley citant Allan Kaprow, op. cit.., p.158

Margaret Mahoney de Carnegie lui propose une bourse pour une expérimentation pédagogique et lui impose Allan Kaprow pour concevoir et accompagner un programme de formation des instituteurs. Voir Herbert Khol, The Discipline of Hope, Learning from a Lifetime of Teaching, The New Press, New York, 1998.

Géraldine Gourbe, In The Canyon, Revise The Canon : Savoir utopique, pédagogie radicale et artist-run community art place space, Rennes, ESAAA/Shelter Press, 2015.

Jeff Kelley, op. cit., p.143.

Herbert Khol, The Discipline of Hope, op. cit., p.275.

Ibid.

Ibid.

Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, Paris, François Maspero, 1974.

Noah Purifoy est le commissaire d’une des premières expositions, en 1967, sur le Junk Art qui avait réuni entre autres des black artists comme Bettie Saar ou lui-même.

http://history.berkeley.edu/sites/default/files/Learning%20from%20Watts%20Towers.pdf

Allan Kaprow « Success and Failure When Art Changes » in Suzanne Lacy, Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Seattle, Bay Area Press, 1995, p.154-160.

L’insulte « Fuck ».

Il s’agit du manuel scolaire des années 1950 dans lequel les enfants apprenaient à lire et à écrire. Dick et Jane étaient des enfants blancs et sages qui ne représentaient pas la diversité des élèves qui entouraient Allan Kaprow.

Judith Delfiner, Double-Barrelled Gun – Dada aux États-Unis (1945-1957), Dijon, Les Presses du réel, 2011.

Maxime Cervulle, « Penser la blanchitude. Dynamiques épistémologiques » in Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias, Paris, Éditions Amsterdam, 2013, p. 47-74.

Jeff Kelley, op. cit., p.155.

Allen Ginsberg a été un des membres fondateurs de la Beat Generation. Voir Philippe-Alain Michaud, Beat Generation, New York, San Francisco, Paris, Centre Pompidou, 2016.

Hippie Modernism: A Struggle for Utopia, Minneapolis, Walker Art Center, 2015.

Andrew Blauvelt, « Hippie Modernism: Aesthetic Radicalism and Counterculture » in Hippie Modernism: A Struggle for Utopia, op. cit., http://www.walkerart.org/feature/2015/aesthetic-radicalism-counterculture

Lors de sa participation à Other Ways, Sim van der Ryn a été la cible des forces de police. People’s Park, son projet collaboratif développé au sein de la Bay Area, a été particulièrement visé. Il s’agissait de déployer un village écologique à partir des forces vives du Free Speech Movement qui s’étaient multipliées sur le campus de l’université de Berkeley entre 1964 et 1965. Suite à l’interpellation par la police de l’étudiant Jack Weinberg engagé politiquement sur le campus, une foule d’étudiants bloquèrent la voiture des policiers pendant 32 heures et réclamèrent la liberté d’expression y compris pour les activités militantes à l’université. Le mouvement essaima ensuite de toutes parts et modifia la façon d’enseigner dans les universités.

Lorraine Wild citée par Andrew Blauvelt, op. cit.

À la veille de la publication de l’ouvrage The Making of Counter Culture1, qui conceptualisa la contre-culture nord-américaine et permit sa large diffusion, Allan Kaprow rédigea soigneusement la présentation du projet collaboratif Other Ways. L’argumentation serrée des différentes versions du programme éducatif et artistique témoigne de l’intérêt passionné qu’il portait à la pédagogie. « Le titre de ce projet en cours, écrit-il, insinue une approche pluraliste de l’éducation : aucune façon n’est en soi correcte, il y a toujours d’autres chemins. »2 Kaprow souhaitait démontrer à quel point le happening comme forme d’art révolutionnerait le bien commun de l’éducation : « Comme un art exclusivement social, les happenings marquent une tendance en expansion dans les arts, loin de la tradition intellectuelle de l’aliénation, et vers des relations interpersonnelles. Qui plus est, le happening déjà réputé, offre une méthode – qui est un jeu – pour des étudiant.e.s récemment engagé.e.s dans une formation traditionnelle . »3

Les sources du projet Other Ways

Ce souci de réforme de l’éducation par le jeu a débuté bien en amont des premiers happenings d’Allan Kaprow. Au cours de leurs années de formation, George Brecht, Bob Watters et leur camarade Allan Kaprow évoquaient avec passion l’enseignement innovant de John Cage4 et ses nombreuses applications. Les sessions pédagogiques conçues à partir de jeux improvisés se substituaient à un apprentissage répétitif, laborieux en suivant les principes d’un maître. D’après les étudiant.e.s, les formes d’haïku pédagogique proposées par Cage permettaient d’impulser une transmission plus créative, collaborative et joyeuse. Dans les cours du compositeur, la théorie et l’histoire de la musique laissa place à une poésie expérimentale imprégnée de philosophie bouddhiste zen. La « méthode » du happening telle que Kaprow l’invoque dans son texte de présentation, adhère à l’esprit cagien, lui-même porteur d’une inlassable quête philosophique à partir du terrain de l’expérimentation, de la transversalité des sujets abordés et de l’activation sensible des spectateurs-trices/participant.e.s. « Ceux qui font, savent »5 aimait à rappeler un autre père intellectuel d’Allan Kaprow et grand visionnaire des nobles relations entre pédagogie et art : John Dewey. Par ailleurs, ce changement de paradigme en art qui consiste en l’adhésion collective des étudiant.e.s de John Cage et de Cage lui-même à la gratuité d’un faire, d’un jeu artistique, ne pourrait être tout à fait compris sans un retour sur l’héritage transmis par Marcel Duchamp.

Allan Kaprow revenait en 19736 sur les raisons de son admiration pour le dadaïste français et précisait en quoi celui-ci avait préfiguré l’un-artist7, terme qui apparaît dans une série de trois essais intitulés The Education of the Un-Artist publiés entre 1969 et 1974.

L’expérience pionnière d’Other Ways consacrée à une refonte de la pratique scolaire par la méthode du happening a grandement inspiré la rédaction du Part I, le premier essai de la trilogie. Le critique d’art américain Jeff Kelley rappelle que selon Kaprow, les artistes se retrouvaient dans une situation délicate après la Seconde Guerre mondiale car les conséquences idéologiques et humaines horrifiantes les faisaient douter de tout, y compris de la définition même de l’art. Sur ce point, Duchamp représentait pour Kaprow le prototype même de l’un-artist. Libre de mener la vie qu’il souhaitait loin de la représentation de l’artiste-martyr, Duchamp remettait en cause l’idée même de l’art. Ses attitudes perçues comme européennes –

son dandysme, le désintérêt apparent des contingences de la vie, l’indifférence quant à la fatigue et à la sueur qu’engendre le travail – et ses gestes artistiques – le ready-made, le secret, l’effacement, la suspension du jugement de goût – bousculaient les codes de reconnaissance, validant ou invalidant ce qui fait art et qui le fait. Ainsi Allan Kaprow confie : « George Brecht, Bob Watters et moi-même étions ébahis par l’effet libératoire de douter de l’entière idée de l’art8. » Qui plus est, toujours selon Kaprow, l’un-artist était porteur d’une fiction qui donnerait naissance à une mythologie personnelle à l’instar de celle de Duchamp : « Voilà comment je le nomme aujourd’hui maintenant en 1973. Je m’invente mon Marcel Duchamp : c’est ma fiction, après tout si Duchamp nous intéresse c’est que nous avons tous notre propre fiction9. »

Ce double effet libératoire à l’égard d’un positionnement ontologique et historiographique sur l’art implique une restauration des liens entre art, expérience et vie quotidienne qui demeuraient jusque-là atrophiés. C’est précisément à cette jonction que se retrouvent les filiations cardinales (Dewey, Duchamp et Cage) de l’initiateur de l’Other Ways Project. L’un-artist devait rompre avec le principe moderniste de l’art comme discipline autonome et isolée. L’aventure Other Ways s’y appliquait. Jouer et imiter allaient devenir des ressorts salvateurs pour l’art et la pédagogie dont les contours ne cesseraient de se préciser au fur et à mesure des trois essais sur l’éducation de l’un-artist. Avec constance ces textes déjouèrent le spectre d’une certaine littéralité de l’imitation au profit d’une affinité forte pour les formes mimétiques déjà existantes : « Dans cette ‘‘ressemblance à la vie’’, Kaprow devine un ‘‘happening cosmique’’ dans lequel toutes les choses imitent toutes les autres : les plans de ville sont comme des systèmes circulatoires, les ordinateurs font allusion au cerveau, les jeux scénarisés des enfants singent les comportements des adultes10. » Pour l’un-artist, la tâche répétée consistait à copier en jouant à imiter ; la salle de classe devenait un terrain de recherche privilégié.

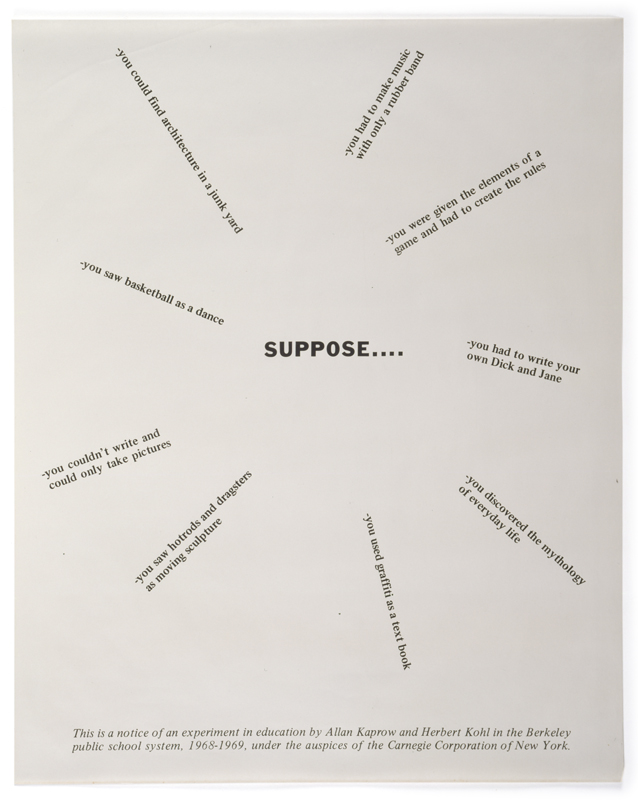

Allan Kaprow, Suppose, 1968-1969. Poster for « Project Other Ways” © Allan Kaprow Estate, Courtesy Hauser & Wirth

« SUPPOSE que tu utilises les graffitis comme un texte »

Après les vaines tentatives initiées par Allan Kaprow auprès des écoles et des universités de New York, Other Ways Project reçut un soutien financier conséquent de la part de la Carnegie Corporation de New York. Cette fondation était commanditaire du projet et à l’origine de la composition du binôme composé par Allan Kaprow, nommé pour les besoins de l’organigramme « artiste-enseignant », et Herbert Kohl « écrivain-enseignant11 ». Grâce au réseau professionnel de Khol, Other Ways Project a pris ancrage dans la California Public School System, située dans la Bay Area et ce cinq jours sur sept, pendant une année scolaire de septembre 1968 à juin 1969. Une à deux fois par semaine, à l’initiative des co-directeurs, différents workshops étaient programmés. Kohl aimait à rappeler que le contexte contre-culturel de la Californie offrait un écrin favorable à l’avènement d’une discipline nouvelle : la pédagogie radicale12. Tout au long de cette année scolaire, Other Ways Project s’était engagé à mettre les arts contemporains et les artistes vivants au cœur d’une éducation publique. Le propre de cette expérimentation n’était pas seulement d’encourager les talents artistiques des enseignant.e.s et de leurs étudiant.e.s dans différentes disciplines mais, plus important, de faire éclore les processus de l’imagination familiers aux peintres, compositeurs-trices, danseurs-seuses, réalisateurs-trices, poétesses et poètes, etc., chez les enfants et les instituteurs-trices de l’école primaire.

Autre caractéristique de l’Other Ways Project : le processus artistique était envisagé pour ses vertus organiques à partir desquelles on prenait du plaisir. Les directeurs étaient intimement convaincus que l’apprentissage pouvait bénéficier de l’imagination et de l’autoréalisation plutôt que de la compétition pour les diplômes et de la spécialisation des compétences. En ce sens, la campagne d’appel à participation, nommée SUPPOSE, reflétait toute l’ambition du projet. Dans plusieurs halls d’écoles primaires, on pouvait découvrir un poster énigmatique d’une salle de classe vidée de ses élèves et de l’enseignant.e avec en regard diverses propositions tout aussi mystérieuses invitant à l’action autour du mot : SUPPOSE. On pouvait ainsi lire : « SUPPOSE que tu utilises les graffitis comme un texte », « SUPPOSE que tu ne puisses pas écrire et que tu ne puisses que prendre des photos », « SUPPOSE que tu doives faire de la musique seulement avec un élastique13 », etc. Les verbes directs dans les partitions de Kaprow annonçaient l’incarnation des vertus de l’éducation de l’un-artist. La subversion de l’école était en marche sous la houlette des pères kaprowiens : John Dewey, Marcel Duchamp et John Cage. La dimension révolutionnaire d’Other Ways en faisait un étendard émancipateur à la fin des années 1960 : « Nous étions des pionniers, aidant à faire un monde nouveau et plus juste en travaillant avec les enfants, et particulièrement les enfants des pauvres. »14

Communautés locales

L’autre principe important sur lequel Kaprow et Kohl s’engageaient devant la Carnegie Corporation concernait l’implication des artistes auprès de tous les groupes sociaux (local communities) de la Bay Area. Plusieurs personnes dont les artistes, Kaprow compris, avaient été recrutées en dehors de ces groupes sociaux ; néanmoins, l’intérêt pour « l’environnement réel » et ses « habitants15 », en grande partie noirs-américains et hispaniques, était primordial. La Carnegie Corporation soucieuse d’une redistribution sociale et culturelle avait sûrement pris pour modèle, un autre programme pédagogique et artistique sans précédent impulsé par l’artiste assemblagiste Noah Purifoy.

En août 1965, le jeune artiste Noah Purifoy avait assisté aux émeutes violentes de Watts, Californie du sud, en compagnie de ses étudiants en art. Face à cette déferlante de violence, d’injustice et d’impartialité, Purifoy avait ressenti la nécessité de récolter les lambeaux de tissu et les débris de verre laissés par l’affrontement entre les habitants noirs du quartier de Watts et les policiers blancs. L’artiste avait voulu croire au potentiel rédempteur, au sens dewien16, d’une telle pratique artistique. Les cours dispensés au Watts Art Center avaient peu à voir avec l’essence de l’art, une histoire de l’art ou encore des formes esthétiques. L’enjeu de l’enseignement de Purifoy était plus collectif et social qu’ontologique, un positionnement qui présente ici encore des affinités avec ce qui a été évoqué plus haut. Purifoy se souciait des images que chacun.e se faisait de son environnement et de leur articulation et proposait de voir comment ces images pouvaient coexister collectivement. Sur le même principe que les mots-générateurs de Paulo Freire détaillés dans Pédagogie des opprimés17 , il avait encouragé ses élèves à construire leurs propres représentations d’un monde révolutionnaire. Il avait établi un lien entre un art de nommer puis d’assembler et la modélisation d’un imaginaire d’émancipé.e.s. Grâce à la mise en pratique de ce que Noah Purifoy18 avait théorisé, pour la première fois en 1967, sous l’appellation de Junk Art, les habitués du Watts Center avaient expérimenté le potentiel de transformation de soi avec les autres grâce aux nouvelles images et nouveaux types de savoir qu’ils catalysaient : « Nous croyions que l’expérience de l’art était transposable à n’importe quel autre domaine de leurs activités quotidiennes et s’ils partageaient avec nous à Watts une bonne expérience, positive, ils pouvaient repartir forts de cet enseignement […] à l’école ou autre […] Nous essayions d’expérimenter comment cela était possible, comment relier le processus de l’art avec l’existence19. »

En lisant le récit posthume de l’aventure Other Ways20 narré par Kaprow, on s’aperçoit à quel point, trois ans plus tard, sur la côte californienne, les intentions radicales étaient similaires à celles de Purifoy et ce dans un même contexte d’ostracisme racial puissant. Vingt ans après cette expérience, Kaprow témoignait avec fierté de l’engagement de l’Other Ways Project auprès des enfants, le plus souvent noirs et hispaniques, scolarisés mais relayés aux marges des savoirs par l’institution éducative car considérés comme des illettrés par leurs instituteurs.

Les quatre lettres

Dès les premières semaines de l’Other Ways Project, Kaprow décida de distribuer à chaque enfant un appareil photographique bon marché et autant de pellicules que nécessaire. À l’occasion d’une des sorties aux alentours du local-vitrine – concédé par l’école et qui donnait à Other Ways une ouverture sur la rue et l’espace public à l’opposé de ce que l’espace fermé de la classe représente –, Kaprow les invitait à prendre en photo tout ce qui pouvait retenir leur attention. D’une part, ils se photographiaient les uns les autres, leurs ombres se mêlant à celles des hélicoptères en vol et aux silhouettes des chars de l’armée. La répression du printemps 69 à Berkeley menée par le gouverneur Ronald Reagan était en effet omniprésente rappelle Kaprow. D’autre part, les élèves de cette nouvelle école buissonnière accordaient beaucoup d’attention aux graffitis. Kaprow avait été interpellé par cette fascination des plus jeunes pour les slogans et les noms propres qui couvraient les murs des rues car si ces enfants étaient vraiment illettrés comment pouvaient-ils les déchiffrer ? Pour aiguiser leur curiosité quant aux graffitis à connotation sexuelle, Kaprow les encourageait à visiter les toilettes publiques. Il permit aux filles de se rendre dans les toilettes des garçons et inversement afin d’y prendre davantage de photos. Il était manifeste que les élèves du primaire lisaient et comprenaient ce que Kaprow nomme pudiquement dans son témoignage les « quatre lettres21 ». Il s’engagea aux côtés de Khol dans la valorisation d’un enseignement de la lecture et de l’écriture hors norme.

Puis Kohl et Kaprow recouvrirent de papier kraft leur local-vitrine Other Ways et demandèrent aux élèves d’apporter toutes leurs photos, de les accrocher, de les peindre, de faire des dessins. Après quoi, les jeunes enfants s’amusèrent à établir collectivement des liens à l’instar de la méthode Purifoy. Des noms propres comme celui de Huey Newton – membre actif du Black Panthers, alors emprisonné –, de Hugo Chavez alors à la tête de la Révolution bolivarienne ou de Bobo, un leader de gang latino se détachèrent de l’agencement image-mot.

Les jours suivants, les élèves racontèrent des histoires réelles et fictives qui se mêlèrent au pêle-mêle des photos de graffitis. Kaprow et Kohl récupérèrent alors d’anciens manuels d’apprentissage de lecture Dick and Jane obsolètes depuis peu mais qui portaient en eux les marques d’une société patriarcale et blanche. Ils demandèrent aux élèves de refaire les illustrations. Beaucoup d’illustrations étaient découpées et remplacées par des dessins. Dick et Jane22 étaient par exemple transformés en monstres avec des variations de couleur de cheveux des plus étonnantes. Les textes étaient refrappés avec une dimension ironique pertinente. Fiers de cette expérience, Kaprow et Kohl décidèrent d’exposer dans leur local-vitrine les manuels revus et corrigés dans un esprit Other Ways Project.

L’alternative éducative a été un franc succès. Les élèves en passe d’exclusion réintégrèrent le cursus scolaire classique. L’éducation de l’un-artist par le recours aux jeux avait donc remis en cause l’évaluation définitive de certains enseignant.e.s quant à l’illettrisme irrémédiable d’enfants marginalisés.

Relier les formes contre-culturelles de l’école

Forts de cette implication auprès des local communities, Kaprow et Kohl lancèrent des publications afin de relayer des littératures et cultures communautaires, noires-américaine ou moins connues, nuyorican par exemple (culture portoricaine de New York). Le poète Victor Cruz, un des acteurs culturels reconnus du mouvement nuyorican, avait été associé à l’Other Ways Project dans le cadre d’ateliers d’écriture. Il y apporta les valeurs émancipatrices des poètes, musiciens, intellectuels portoricains qui subissaient insultes et discriminations liées à leur parcours migratoire. Sur le modèle du mot d’ordre Black is Beautiful – propre à une culture politique de la communauté black qui s’émancipait entre autres de la rigueur pastorale du militant des droits civiques Martin Luther King –, Cruz distillait avec fierté les ferments d’une différence culturelle flamboyante qui brillait par un désir de paraître pour exister intimement et collectivement. Parrainé par Allen Ginsberg – poète ouvertement homosexuel –, Cruz incarnait la filiation entre la contre-culturelle Beat Generation très influencée par les dadaïstes23 et l’avènement des mouvements d’émancipation des communautés en prise avec les effets de répétition d’une culture de la blanchitude24. Ces collaborations remirent en cause l’esprit de John Cage qui se plaisait à répéter dans ses différentes conférences et publications : « Pourquoi changer le monde, cela pourrait être pire ? » Kelley rattache notamment le refus de l’engagement politique de nombre d’artistes américains des années 1950 au climat délétère de chasse aux sorcières mise en place par la politique du sénateur Joseph McCarthy25. Pourtant, a contrario des positions politiques d’une des figures de proue de l’avant-garde nord-américaine de la côte Est, John Cage, lui aussi homosexuel, Allen Ginsberg, sur la côte Ouest, était remarqué, loué par les plus jeunes pour ses positions publiques risquées au regard d’une expression artistique muselée. En outre, le souffle beat26 a largement contribué à l’émergence des pratiques assemblagistes – qui réunissent Purifoy et Kaprow – et à l’idéalisme de l’Other Ways Project en miroir avec les luttes qui se déroulaient à Berkeley en 1969. Au cœur de cette histoire pédagogique radicale étonnante, les collaborations de Mike Spino et Sim Van der Ryn avec Kaprow et Kohl participèrent au renouveau beat et insufflèrent le modernisme hippie.

Mike Spino était un athlète de renommée internationale, resté célèbre pour avoir été le premier à utiliser la méditation dans le cadre de ses entraînements. Invité par Allan Kaprow – également adepte de la méditation, versant pratique de la philosophie bouddhiste zen –, Spino conçut un laboratoire expérimental où il œuvra à une discipline spirituelle et corporelle tout en écrivant de la poésie. Il proposa aux enseignant.e.s des écoles primaires, aux étudiant.e.s en pédagogie alternative et aux élèves qui avaient participé à Other Ways d’aller sur les terrains de basket de l’école – dont dépendait le projet – pour méditer à l’air libre et au vu de tou.te.s. La pratique individuelle et recluse de la méditation devenait un jeu tout aussi populaire et ludique que le basketball. Dans un second temps, toute l’équipe écrivit ce que Spino concevait comme de la poésie basketball tout en jouant en toute spiritualité au basket. Les poésies firent l’objet d’une édition dans la lignée du travail éditorial d’Other Ways.

Moins connu mais tout aussi passionnant, l’architecte Sim van der Ryn proposa une classe gonflable qui occupa le local-vitrine de l’Other Ways Project. Assis.e.s en cercle sur des coussins à air, artistes, enseignant.e.s et étudiant.e.s de pédagogie radicale échangèrent sur des environnements favorables à l’apprentissage et à la participation des élèves dans la production de contenus. L’exposition Hippie Modernism: A Struggle for Utopia au Walker Art Center de Minneapolis27 a récemment rappelé combien ce militant écologiste a œuvré pour une architecture qualifiée de modernisme hippie, c’est-à-dire, selon le commissaire Andrew Blauvelt28, porteuse d’une pensée éthique environnementale (sustainable), locale et collective. L’écologie était un des thèmes fondateurs qui figurait aux côtés des ambitions égalitaires prônées par le Students for a Democratic Society (SDS) ou celles du mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King, ou encore s’associait au rejet de la guerre impérialiste contre le Viêt Nam29. Tous ces courants de fond plaçaient Berkeley au cœur d’un contre-pouvoir, tel un centre de la contestation en opposition à Washington. Un nouvel État au cœur d’un État fédéral dans lequel l’écologie entendue dans sa relation à l’habitat et aux formes de vie de l’en-commun était tout aussi visionnaire que pragmatique. Dans ce sens, l’exposition au Walker Art Center associe les modernistes hippies de la Bay Area à une nouvelle forme de Commune et de communards pour qui l’architecture consistait moins en une obsession pour des formes plus ou moins rigoureuses qu’en un bricolage innervé par une pratique sociale et empirique d’un vivre-ensemble. Comme l’écrit la graphiste et historienne de l’art canadienne Lorraine Wild, ces hippies communards étaient portés par « le rêve d’une utopie qui désignerait des espaces pour le bien commun et pour qui les codes esthétiques architecturaux seraient secondaires30 ». Leurs méthodes, selon elle, n’étaient pas particulièrement linéaires ou scolaires mais renvoyaient au langage de l’improvisation tel qu’on pouvait le retrouver ensuite dans le « mouvement garage » qui préfigure l’usage du « do it yourself » où l’énergie prenait le pas sur le résultat.

Tout le système théorique de l’architecte Richard Buckminster Fuller constituait ici une source infinie d’inspiration pour ce mouvement d’habitat écologique et durable. Son concept d’une design science revolution guidait les principes anti-capitalistes et anti-monumentaux de l’architecture. Tout comme dans le dôme géodésique qui hébergeait un espace de vie commun au cœur du musée Ford on pouvait trouver dans la bibliothèque l’ouvrage de Fuller Operating Manual for Spaceship Earth, les discussions révolutionnaires dans la Bay Area côtoyaient la psychologie transpersonnelle, le mysticisme psychologique, la cybernétique et le bouddhisme zen. Il n’est donc pas étonnant de trouver dans les archives de Kaprow relatives à cette période une documentation considérable sur l’émergence d’une nouvelle révolution technologique, la cybernétique, associée à une expansion du monde, initiée par la colonisation de la Lune par les astronautes américains. Cette révolution terrestre impulse l’idée d’un développement d’un langage universel au-delà des limites de la Terre, idée qu’on retrouve incarnée dans le Whole Earth Catalog édité entre 1968 et 1972. Comme beaucoup d’autres lecteurs, et notamment ceux qu’intéressaient les différentes formes contre-culturelles, Kaprow avait été porté et inspiré par la couverture du premier numéro du Whole Earth Catalog qui montrait la première image de la Terre vue de la Lune en 1966. Cette image iconique affichait une impertinente quête holistique où la planète Terre devenait un symbole d’interdépendance, d’interconnexion en écho au Global Village de Marshal McLuhan, auteur important pour les acteur.trice.s de la contre-culture et pour Kaprow qui le citait souvent. Transposé dans ce contexte, le Global Village de McLuhan incarne moins la vision prophétique du monde ultra-libéral à l’échelle d’Internet que l’envie de préserver des enjeux sociétaux et environnementaux communs, instillant un courant écologique de sustainability, terme employé par Sim van der Rym au moment d’Other Ways. Cette vision contre-culturelle et ses usages modernistes hippies avaient pour ambition de remettre en cause la répartition duelle d’un monde géopolitique marquée par la guerre froide.

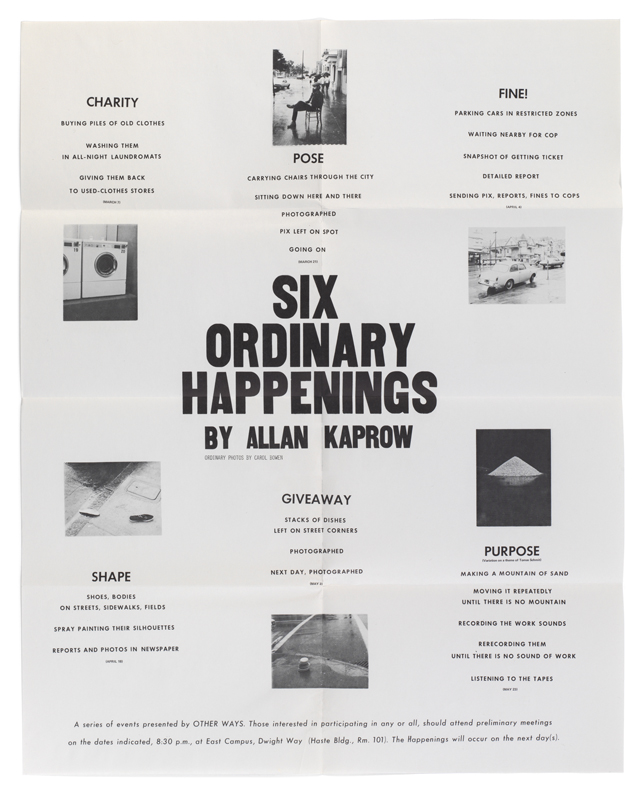

Allan Kaprow, Poster for Six Ordinary Happenings (with scores) © Allan Kaprow Estate, Courtesy Hauser & Wirth

Six ordinary happenings

Entre le 7 mars et le 23 mai 1969, Kaprow proposa Six Ordinary Happenings dans le downtown de Berkeley, tous inspirés par une nouvelle donne utopique et contestataire qui avait ses racines sur la côte Ouest. Cette série d’actions acheva le programme Other Ways. Le premier happening, Charity consistait à laver des vêtements usés et stockés dans des magasins de charité. Le second, Pose, proposait à ses participant.e.s (enseignant.e.s, étudiant.e.s, artistes et militant.e.s), muni.e.s d’une chaise, de parcourir la ville et de se prendre en photo avec un polaroïd et de laisser derrière elles ou eux le portrait réalisé. Fine consistait à se garer dans une zone prohibée, d’y attendre l’arrivée de la police, d’être verbalisé.e, de faire une photo de l’amende accompagnée de sa déclaration sur les faits et du paiement de l’amende, puis de retourner toute cette documentation de l’action à la police. Shape consistait à laisser des traces de sa silhouette détourée au spray au cœur de l’espace urbain. Pour Give Away Dishes, l’avant-dernier happening, il s’agissait de laisser des montagnes de vaisselle sale dans des recoins oubliés de la ville – dans des cabines téléphoniques par exemple – et de les photographier. Le dernier des Six Ordinary Happenings, Purpose, consistait à réaliser des petites montagnes de sable jusqu’à épuisement en défaisant, déplaçant et rebâtissant ces tas éphémères.

Ces Six Ordinary Happenings étaient moins théâtraux que les précédents comme par exemple Course (1969) qui reposait sur une chaîne humaine et instaurait une rupture importante dans la conception de l’action et de la participation selon Kaprow. Avec les Six Ordinary Happenings, il ne s’agissait plus d’un événement mettant en jeu un ensemble anonyme de personnes mais d’une micro-action publique composée de personnes identifiées qui saisissaient et adhéraient complètement à la portée idéaliste de leur geste collaboratif. À ce moment-là, Kaprow devenait « un stratège alogique, ne stoppant plus l’action délibérément, la laissant achever sa course imprédictible, observant là où elle se rend. C’est à ce moment-là que Kaprow nomme ce qu’il fait un un-art31. » Ce sont les débuts du processus de un-arting, un mouvement plus large que celui de la pédagogie radicale et qui s’attèle à la déprofessionnalisation des arts.

La fin du printemps 1969 symbolisa l’acmé de la révolution contre-culturelle aux États-Unis et, plus tristement, la fin de l’expérience Other Ways. Kaprow et Kohl divergèrent assez violemment sur la ligne à tenir. Kohl penchait davantage vers l’action directe pour conduire une révolution sans précédent des institutions, là où Allan Kaprow se méfiait d’une véhémence assez peu zen. Le creuset de leur différend allait nourrir la rédaction des trois essais The Education of the Un-Artist, pierre angulaire d’une œuvre qui devait de plus en plus se départir des précédents happenings au bénéfice des nombreuses activities32. Le campus de CalArts allait devenir le théâtre historique de ce grand changement.

Ce texte est issu d’une conférence prononcée à l’occasion des journées d’études « L’édition comme expérience » à l’initiative de Céline Chazalviel à la Villa Arson (Nice), les 12 et 13 mars 2018 et a donné lieu à une édition en ligne réalisée par Open Source Publishing et un groupe d’étudiant·e·s : Villa Arson, expérience édition