Portrait de l'artiste Who’s that guy ?* (*C’est qui ce type ?) "L'art est ci. L'art est là" Jean Dupuy

Essai par Arnaud Labelle-Rojoux

Ce texte en forme de portrait a été écrit à l’occasion de la publication, en 2008, de l’ouvrage monographique « À la bonne heure ! », consacré à Jean Dupuy, coproduit par la Villa Arson, la Villa Tamaris, le MAMAC de Nice, les FRAC Bourgogne et Provence-Alpes-Côte d’Azur, et La Galerie François Barnoud (Dijon), chez Sémiose éditions avec des textes d’Arnaud Labelle-Rojoux, Éric Mangion, Robert Bonaccorsi, Erik Verhagen, Michel Giroud et Christian Xatrec.

Je ne me souviens plus, et peu importe du reste, qui affirmait sur le mode de la provocation goguenarde que le critique est naturellement plus à son aise avec un artiste ou un écrivain qu’il méprise qu’avec ceux qu’il estime, mais cette remarque me semble particulièrement saisissante au moment d’écrire ce texte sur Jean Dupuy, dont je ne peux feindre l’attachement que je porte à l’homme comme à son œuvre. L’admiration expose de toute évidence à la vulnérabilité critique. Comment en effet ne pas confiner cette œuvre dans la complicité qui nous lie depuis plus de vingt-cinq ans ? Comment éviter de glisser sur un terrain hagiographique gélatineux aussi dérangeant pour lui que pour moi ? Raconter nos échanges en pointillé, façon « je me souviens », sans jamais poser de jugements ? Mystère et cacahuètes !… Parti pris adopté : faisons comme si… Comme si je ne connaissais pas l’ami Jean Dupuy, celui qui m’invita naguère à New York à réaliser une performance dans son loft de Broadway, ou à participer aux mémorables soirées du Collège Ubiquiste de Lecture (C.U.L.)… Comme s’il n’avait pas, anagramme inspirée, nommé « adorable journal luxe » la revue-plaquette (Les Cahiers Loques) que j’éditais au début des années 1980, revue à laquelle il participa sous le sobriquet d’Ypudu … Comme si je n’avais, à Nice, chez lui, l’assiette de lentilles aux carottes avalée (excellente !), jamais eu de récits détaillés de son aventure américaine des années 1970…

Jean Dupuy, Origine d’un genre, 1991, bois, lentille et diapositive 29 x 11,8 x 10 cm. Collection privée. Photo : Nicolas Calluaud.

TOUCHER FRANCAIS

Écartons d’emblée l’approche strictement biographique, mais précisons tout de même, histoire de le situer dans l’époque : Jean Dupuy est né en 1925. Ce n’est donc plus exactement, en cette année 2008, un jeune homme, bien que sa silhouette et son esprit vif affirment avec insolence le contraire. Son parcours mériterait évidement que l’on s’y attarde, et cependant ce n’est pas par là que je commencerai, mais bien par cette silhouette sans âge et cet esprit ou plutôt ce « toucher » que j’ai qualifié autrefois de « français »1. Débutons ainsi le portrait de notre inconnu. Par son apparence et ce qui définirait au fond la nature de son art : son étrange, fondamentale, expression française, quoique, à l’instar du « french born » american Marcel Duchamp, il soit probablement le moins hexagonal des artistes français par son mode de vie et sa curiosité. Qu’entends-je donc par « toucher français » ? Rien d’obscène, rassurez-vous ! Mais encore ? Une sorte de grâce naturelle alliée au « coin-coin du bon sens »2 (auvergnat ? normand ? gascon ?) nourri de proverbes, un goût de la blague ludique, des bibelots, de la « petite invention » façon concours Lépine et des jeux de langage à la limite de l’acrobatie verbale… Oh ! Je sais, toutes ces caractéristiques ne sont pas plus l’apanage des français que l’efficacité, le « non-sens » et l’humour flegmatique n’appartiennent aux anglo-saxons3, mais, dans le cas de Jean Dupuy, elles s’accordent à une œuvre dont la clef, pour être, comme l’a pertinemment noté Jean-Pierre Van Tieghem, « l’impulsion poétique en mouvement »4, s’inscrit dans une « famille » imaginaire que je perçois comme très française, avec un zest, certes, de pensée zen le libérant des catégories trop universitairement découpées en l’affiliant de fait à ses amis de Fluxus, Robert Filliou en tête. Quant à la silhouette, elle procède de cette « poétique en mouvement ». J’y reviendrai. Car, je le précise, je parle bien d’expression, et non de rire « à la française », lequel est multiple, et ne recouvre guère la poétique qu’incarne Jean Dupuy5. Parlant de « famille », je songe bien sûr à des artistes et des poètes français, et, paradoxalement, pas exclusivement français, pour qui « créer n’est pas communiquer » (Deleuze) mais jouer de combinatoires selon des dispositifs d’élaboration essentiellement langagiers. À qui je pense ? Aux artistes Incohérents, à Mallarmé, à Lautréamont, et puis à Érik Satie, Raymond Roussel, Christophe (Le sapeur Camember), Jean-Pierre Brisset, Marcel Duchamp, Michel Leiris, Ghérasim Luca6, Raymond Hains, François Dufrêne, Maurice Roche… On pourrait certes reconnaître, comme Francis Ponge, en Malherbe (célèbre normand, né à Caen ! )7 l’ancêtre à tous, Ponge n’hésitant pas à relier ce dernier à une postérité incluant Mallarmé, Roussel et Duchamp8, mais sans en faire, comme Ponge (qui s’autoproclame sans honte « patriote de la langue française ») le héraut de valeurs liées à la « francité » (avec en rang par deux La Fontaine, Boileau, Racine, Montesquieu, et Chardin, et Rameau, et Cézanne, et Braque, etc.). Oh ! Pas par crainte du tollé que la chose susciterait (j’entends d’ici la rumeur : relents douteux, réaction, chauvinisme…), mais tout simplement parce qu’il ne s’agit pas de cela. J’observe, voilà tout, chez ceux cités la mise en place d’une « méthode », répétée parfois jusqu’à l’absurde. La méthode – mot par ailleurs, évidemment, attaché à une image niaisement stéréotypée du français (forcément « cartésien » !) -, ne se substitue pas à l’invention (elle en est même le moteur), mais elle évacue l’inspiration sinon l’imagination. Est-ce un trait caractéristique de notre pays, celui, on le sait, des coqs, des poules et des bergères inflammables ? Peut-être pas. Mais c’est de toute évidence le langage, et pour ce qui nous occupe, essentiellement la langue française, qui fait chaque fois office « d’agent créateur » (pour reprendre une formule de Michel Leiris à propos de Roussel). Faut-il enfoncer le clou ? Le lecteur m’aura compris, j’imagine…

Jean Dupuy, Origine d’un genre, 1991, bois et acrylique sur carton 5,5 x 39,5 x 51 cm. Collection privée. Photo : Nicolas Calluaud.

TROU/VERGE

Quelle ellipse ! Trou/verge… L’amour fou, l’amour vénal, l’amour ronron, le fiasco, la performance érotique …Tout y est ! Tout et rien. Rien de plus que des mots. Trou et verge. En lettres vertes et rouges. Et ce n’est que cela : une anagramme…vert/rouge : trou/verge : rouge/vert … Anagramme, pour le coup, inspirée ! Comme celle-ci, légendaire, et un poil plus compliquée : « Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum »9 / « Virgo serena, pia, munda et immaculata »10… Vertige des mots ! Vertige de l’amour ! Les images qui fusent : voici le trou de la Vierge (aimer Marie ? 11), Les Bijoux indiscrets, Le con d’Irène, le Kãma-sutra…Ébats des lettres, positions infinies. C’est en 1981 que Dupuy « inventa » (au sens propre de trouver) ce précipité lacano-vermot… Car il y a de cela aussi. L’anagramme, vieille comme le mot (on la dit grecque), n’est pas qu’une gymnastique. Saussure lui-même en était persuadé qui voyait des anagrammes partout – dans toutes les langues (il en maîtrisait trente !) – et des significations glissées sous le sens trop sûr. L’inconscient joue en coulisse… Alors, le vert ? C’est couleur du diable, affirment certains. Et du libertinage… Du tout, du tout ! prétendront d’autres : c’est la couleur de la campagne ! De la chlorophylle ! De l’hygiène…Respirez !…Comment cela ? Le vert ? C’est la couleur de l’espérance, de la jeunesse, de la jeune pousse (verte tige des amours enfantines !), et du vieillard qui n’en est pas encore tout à fait un … C’est aussi la couleur du jeu, de l’infidélité, et de la transgression… Et le rouge, alors ? C’est l’interdit, justement … Et la mise en garde d’un danger, ou d’un excès … Achtung !… Mais non, mais non, voyons !…Le rouge ? C’est la passion, le péché, le sang, les flammes de l’enfer… Bref : vert/rouge, mettez-y ce que vous voudrez ! La pureté et le mal ; la timidité et la luxure… Et prenez les choses autrement. Simplement. À la lettre. Vert/rouge : trou/verge. Et ainsi tout est dit. Vraiment ? Wittgenstein dans ses « Remarques sur les couleurs » s’interrogeait à propos du daltonien, lequel ne distingue pas une pomme verte d’une pomme rouge, sur l’expérience qui permet à chacun de percevoir ces deux couleurs, concluant quasi ingénument : « je peux distinguer une pomme que vous nommez “verte“ d’une autre que vous nommez “rouge”, par conséquent je ne suis pas daltonien. » Bien vu Ludwig ! Sachant, comme il le dit ailleurs, que nous ne sommes guère en mesure d’expliquer le mot correspondant à une couleur, sinon par le biais d’objets de telle ou telle couleur. Alors regardons autrement les mots, semble nous dire Dupuy. Les mots et les couleurs. Le mot vert et le mot rouge. Oublions le signifié littéral…Cuisinons le langage, comme Freud le faisait des rêves, en se plaçant, comme Freud, dans la posture du décripteur : l’anagramme n’est pas un lapsus. Car elle est un jeu conscient avec les lettres, lesquelles, réagencées, mettent à jour un discours inapparent. Inédit. Inattendu. « Derrière les signes, se cachent des signes » disait fine mouche Scutenaire. L’anagramme demeure une « équation de lettres » (Dupuy) soumise au hasard. Là réside « l’impulsion poétique en mouvement ». Dans la surprise.

Au cœur de la méthode Dupuy, fondée sur l’anagramme, se loge, on le verra, la couleur. Trou/verge inaugure ce qui va devenir un des pans majeur d’une œuvre toujours à l’affût de surprises. Mais Trou/verge, précisément dans ce registre de la surprise, a une place à part. L’anagramme a ici la puissance condensée du gag. Le gag, au cinéma, en particulier dans le domaine du burlesque – chez Chaplin ou chez Keaton mais chez Jacques Tati aussi -, relève de la trouvaille poétique, immédiate, universelle, en télescopant les registres de sa perception. Le réel, pour y être extrêmement présent, central même, voire platement quotidien, et donc plausible, se dissout sans prévenir dans une incongruité cocasse proche du « fantastique » qui l’apparente au rêve. Visant parfois à la métaphore, il claque comme un slogan, sans pour autant se réduire à son message manifeste. Alliage paradoxal d’une maturation que l’on devine laborieuse et du jaillissement éjaculatoire, l’anagramme Trou/verge rejoint donc les meilleurs gags dans ce qu’ils ont d’intellectuellement inépuisables malgré leur concision. Trou/verge, ne saurait cependant être isolé par la méthode d’élaboration d’autres bien antérieures, que l’on qualifiera de « soudainetés plastiques ». Remontons donc en arrière. Nous sommes dans les années 50 et 60. La couche d’ozone est semble-t-il encore intacte…

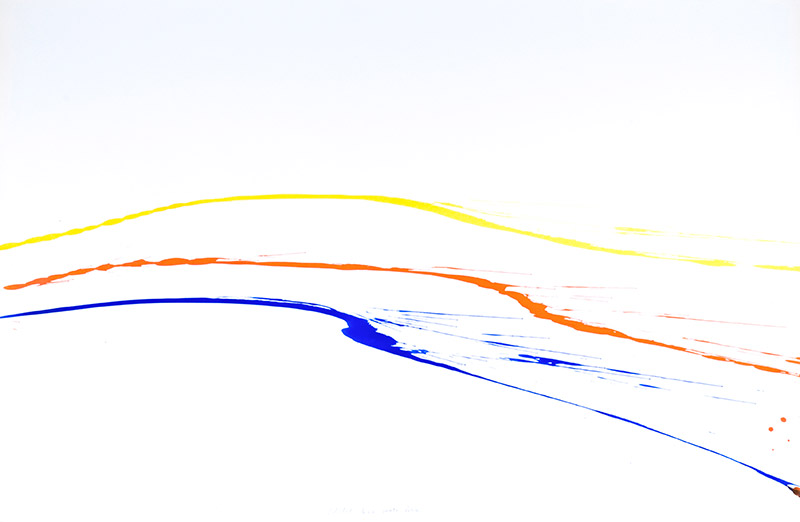

Jean Dupuy, N° 81, 1966 acrylique sur papier, 67 x 102 cm. Photo : Pierre-Alain Marassé.

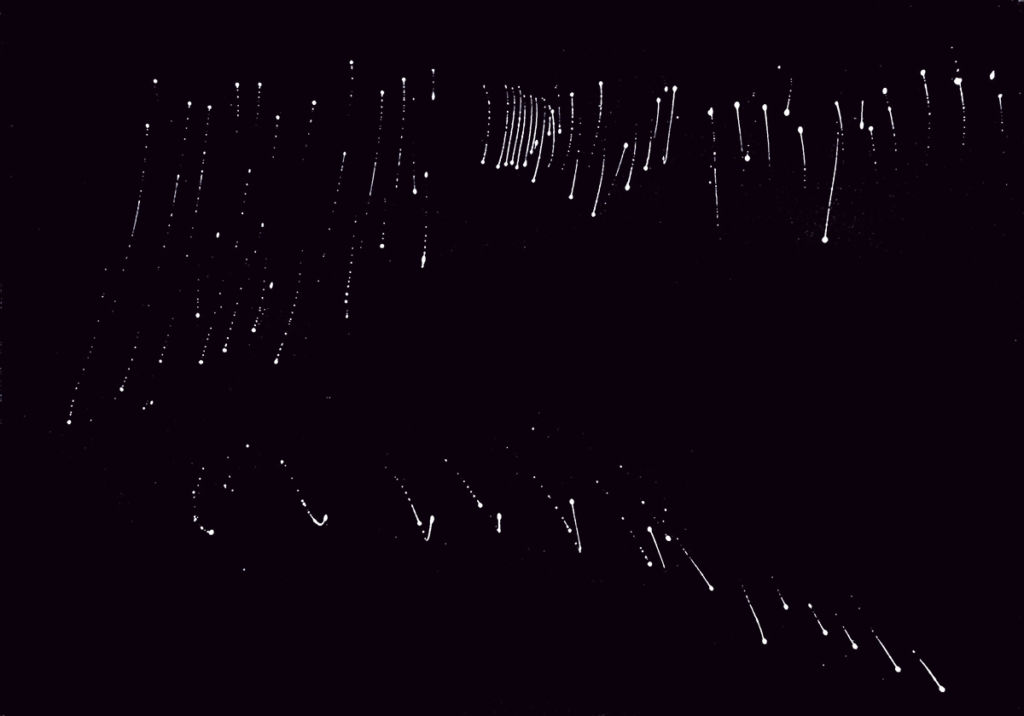

LA PEINTURE VITE

Car il est bien difficile, parlant de Jean Dupuy, de ne pas évoquer sa première période, celle de la peinture gestuelle, plus méconnue que les trois qui suivirent, énonçables par les procédés successifs mis en œuvre : celles des recherches technologiques à la toute fin des années 60, des performances au cours de la décennie suivante et des anagrammes à partir des années 80. Redécouvertes à l’occasion de la rétrospective de La Seyne sur Mer, les peintures gestuelles des années 50/60 ne sont pas que des œuvres de jeunesse. Outre leur incontestable qualité visuelle, elles appellent un commentaire sur leur méthode d’élaboration et le contexte dans lesquels elles se sont inscrites.

On se souvient de l’exclamation péremptoire d’André Malraux : « Enfin un calligraphe occidental ! » Il parlait, encore sous le choc de sa découverte, du fameux bretteur Mathieu dont la gestualité rapide et quasi chorégraphique (tout émanant du corps) pouvait en effet évoquer dans sa fulgurance la calligraphie orientale, sans toutefois se fonder sur une quelconque signification, ce que ne manquèrent pas de rappeler illico les tatillons spécialistes de la question. Mais pourquoi chipoter ? Georges Mathieu a dit de sa peinture qu’elle s’inscrivait dans une démarche « spirituelle » (certes euphoriquement spectacularisée – reportages tout en couleurs dans Paris-Match -, à partir de 1956 lors de cérémonies publiques néo-japonisantes que nous appellerions aujourd’hui « performances ») et l’on sait par ailleurs l’authentique intérêt qu’il portait à l’art japonais et à la pensée extrême-orientale, ce qui n’est pas un mauvais signe en soi. Son influence fut, il faut le dire, assez considérable et utile à l’orée des années 50 en France (il avait, dès 1947, après la découverte de Wols, ouvert la voie d’une « abstraction lyrique » dont il reconnaissait en Fautrier, Bryen ou Hartung les précurseurs). C’est cependant, tout de même, Pollock qui, avec le dripping, eut l’impact le plus fort sur la génération à venir, inaugurant une gestualité inséparable d’une méthode créatrice immédiate, libérée des moyens traditionnels de la peinture. Car si Mathieu excellait dans l’effervescence (qu’il maîtrisera très vite tombant dans une sorte de virtuosité vaine), sa peinture, quoique monumentale, contrairement à celle de Pollock n’ouvrait pas à une spatialité inédite (le all over). Si Jean Dupuy dit avoir été attiré par l’art de Georges Mathieu au milieu des années 50, c’est bien plutôt à Pollock que l’on songe, aussi bien pour la méthode adoptée qu’en ce qui concerne l’aspect plastique des œuvres qu’il réalisa jusqu’à son départ de France en 1967.

Que voyons-nous ? Sur de grandes feuilles blanches des jets très vifs de peinture, vifs tant sur le plan du geste que des couleurs miraculeusement préservées, excédant le papier comme s’il s’agissait de fragments . Ces jaillissements très tendus, très horizontaux, jaune et rouge ou vert, guère plus de trois couleurs à la fois, sont moins des traînées que des « allures » colorées, « allures » dans le sens qu’emploie Arman en 1959, lorsqu’il projette sur des toiles des objets de toutes sortes préalablement encrés. Sauf qu’avec Dupuy, ce n’est pas la trace de l’objet qui est retenue, mais la vitesse de la peinture même. La méthode est évidemment plus proche du dripping pollockien, que de l’impétuosité décorativo-rococo de Mathieu. Il s’agit d’un trajet, comme l’écriture est un trajet, mais une écriture-action ultra-rapide, dans le contexte coincé d’une après-guerre tournant au ralenti en matière d’art (c’est le triomphe du ban et de l’arrière-ban somnifère de l’École de Paris). On pourrait éclairer cette écriture-action de ce que dit savamment Giorgio Agamben du geste12. Vraiment ? Je cite : « Qu’est-ce que le geste ? Une observation de Varron13 nous fournit une indication précise. Tout en inscrivant le geste dans la sphère de l’action, il le distingue nettement de l’agir (agere) et du faire (facere) (…) La distinction varronienne entre facere et agere dérive, en dernière analyse, d’Aristote. Dans un passage célèbre de l’Éthique à Nicomaque, il les oppose en ces termes : “[…] le genre de l’agir (praxis) est autre que celui du faire (poesis). […] En effet, tandis que le faire a une fin autre que lui-même, il n’en saurait être de même pour l’agir : car bien agir est en soi-même sa propre fin” ». Autant le geste chez Mathieu est un moyen de peindre, autant il est chez Dupuy sa finalité rendue visible dans la peinture. « L’impulsion poétique en mouvement », déjà, en somme. Ou bien, tout simplement, la vie. Autre citation à l’appui : « seul le geste exprime la vie ». C’est Georg Lukàcs qui disait cela…

Ces peintures réalisées d’un trait sur des feuilles posées sur le sol, peintures interdisant le repentir et introduisant l’effet de surprise, Dupuy en a produit plus d’une centaine. Elles ont, on l’a dit, gardé leur fraîcheur initiale, vitale, par la couleur comme par la simplicité. Cette simplicité frisant l’insolence demeurera un des traits dominants des différentes méthodes qu’il emploiera ultérieurement. Mais il y aurait, pour ces peintures, une comparaison à faire avec le cependant plus tardif « minimalisme » musical (à distinguer de « l’art minimal » tel qu’il apparut autour de 1962, 1963, avec Carl André, Sol Lewitt, Donald Judd, Dan Flavin) aussi bien le « minimalisme » radical de La Monte Young (« tracez une ligne droite et suivez-la ») ou Charlemagne Palestine que celui plus accessible fondé sur la répétition de Terry Riley, Phil Glass ou Steve Reich. Cette musique qui se présente sous la forme de processus sonores, et qui doit beaucoup aux musiques extra-européennes (celle de l’Inde avec ses ragas, les gamelans balinais, les percussions africaines), comme du reste à Cage, n’est pas sans rappeler les variations qu’opère Dupuy sur la longueur de sa feuille assimilable à une partition dynamique « sans début ni fin ». Comme sa musique, selon Phil Glass. C’est là, dira-t-on peut-être, un rapprochement trop évident, la musique « minimale », par sa durée, évoquant forcément une représentation du son sous forme de parcours continu sur la page ? Peut-être. Il n’empêche que si la musique appelle en effet cette comparaison, c’est en partie grâce aux artistes gestuels des années 50 tel Jean Dupuy. Earle Brown l’indiquait clairement : « Ce que Pollock a créé durant les dix dernières années de son existence a complètement bouleversé ma façon de penser la musique et m’a fait découvrir les formes aléatoires14 ». Celui-ci envisageait du reste la partition comme une image d’un instant devant « être saisi comme irréel et transitoire15», mise ensuite en mouvement par l’exécutant.

Jean Dupuy, Graphoculus #3, 1978, bois, impression et lentilles 110 x 35 x 32 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

QUAND MONSIEUR DE SILHOUETTE RENCONTRE JULES VERNE

Au fond plus Dupuy change, moins il change. La peinture gestuelle, si elle s’interrompt brutalement lorsqu’il quitte la France pour New York en 1967 – et tombe dans un oubli certes honorable quoique heureusement non définitif -, est précieuse pour saisir le personnage et son esprit, que généralement l’on qualifie de zen. Celui-ci était assurément déjà présent dans cette peinture à saisir comme une « impulsion poétique en mouvement », spontanée avec grâce16. À la différence d’autres artistes de sa génération, il n’est jamais devenu un ancien combattant d’un genre, offrant de lui l’image d’une ombre infixable. On revient à la silhouette. Au sens propre comme au figuré. Dans la mesure où tout le monde ne le sait pas, je rappellerais à toutes fins utiles qu’Étienne de Silhouette a bel et bien existé. Ministre des Finances, certes mort depuis belle lurette (en 1767 !), un ministre au demeurant plutôt attachant (c’est lui qui inventa l’impôt sur les signes extérieurs de richesse ce qui lui valu d’être limogé de sa fonction), il a malgré lui donné son nom à deux types de dessins : le profil en quelques traits rapides (supposés rappeler l’état dans lequel ses mesures réduisaient ceux qu’elles affectaient), et l’ombre découpée dessinant le contour d’un visage. On ajoutera à ces profils l’allure générale d’une personne (celle de Jean Dupuy, on l’a dit, est sans âge. Élégante. Pimpante).

En 1980 Jean Dupuy organisa dans le loft d’un ami parisien une soirée de « lectures/performances collectives » sur le thème de « L’absurde » titrée C.U.L. (Collège Ubiquiste de Lecture), et sous-titrée « Soirée à la mémoire d’Étienne de Silhouette ». Elle réunissait une quinzaine d’artistes17. De Monsieur de Silhouette, il n’était pas question, pas plus du reste que de fesses, mais du procédé permettant de voir les participants en ombres chinoises, oui, puisqu’il s’agissait d’actions réalisées derrière deux rangées d’écrans éclairés, découpant leur présence. Le public assis dans l’espace entre les deux rangées d’écrans se faisant face, assistait à une double lecture, dirigée par deux conducteurs indépendants distribuant ensemble la parole aux interprètes en solo ou à tous simultanément. Celle-ci devenue insaisissable, rumeur, cacophonie rendait les paroles absurdes démontrant que si la voix s’entend comme un son, le langage lui, comme du reste l’avait énoncé Saussure, est bel et bien indépendant du son. La parole, comme aurait dit Cage (et on ne saurait mieux dire), est devenue « agissante », décollée du sens, comme le flux de la circulation dans la Sixième Avenue. À ceci près qu’il s’agit d’un son corporel. Musicalisé18.

Cette « lecture/performance » faisait donc écouter du corps – mais un corps, comment dire, quasi absent, ou plutôt indirectement présent19 – au travers de paroles mélangées, discordantes, sans portée autre que sonore. Quoique, là encore, on n’ait, je crois, jamais véritablement mis en relation les « performances collectives » et les pièces technologiques de la période qui a immédiatement suivi l’abandon de la peinture, il convient de rapprocher cette soirée placée sous le parrainage d’Étienne de Silhouette, de la célèbre pièce réalisée en 1968 Heart Beats Dust (autrement dit « Le cœur bat la poussière »), également appelée Cône pyramide. Celle-ci, constituée d’un dispositif électro-acoustique (stéthoscope électronique, préamplificateur, amplificateur), d’un projecteur et d’une membrane de caoutchouc sur lequel est déposé du pigment organique rouge (le tout étant enfermé dans un caisson vitré), fait appel au spectateur qui entend les battements de son cœur cependant qu’un nuage conique se dessine constituant une sculpture de poussière éphémère. On a mis en avant la prouesse technologique, et l’aspect presque forain du dispositif, mais guère sa dimension rationnellement méditative, également présente dans la « lecture/performance » du Collège Ubiquiste de lecture. Car de quoi s’agissait-il chaque fois ? De corps, non sans réalité – puisque ombre il y a, on l’a dit, et pulsation cardiaque -, mais interrogeant la nature même de cette réalité. Comme pour Clément Rosset, serait-on tenté de comprendre, l’ombre, comme le reflet, comme l’écho20, ne sont pas des « doubles porteurs d’illusion », mais au contraire les garants de la réalité. Pour Dupuy, celle du corps.

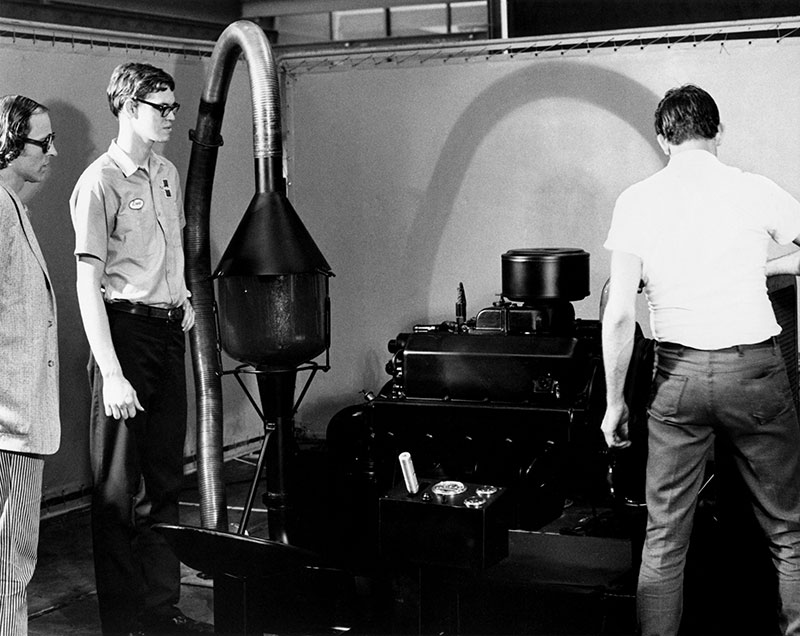

Jean Dupuy, Fewafuel, 1970 moteur Diesel de camion, récipient en pyrex, siège, levier de vitesse, 250 x 250 x 205 cm Collection Frac Bourgogne. Photo : Cummins Engine Company.

Clément Rosset a mis en exergue de son livre Le réel et son double cette citation d’Edgar Poe : « je veux parler de sa manie de nier ce qui est, et d’expliquer ce qui n’est pas », annonçant par avance son projet décliné dans plusieurs ouvrages, d’affronter le réel. Le tangible. Ce que l’on voit. Oscar Wilde l’avait déjà énoncé : « Le vrai mystère du monde c’est le visible, non l’invisible ». Rosset rend « le réel à lui-même » et à son « idiotie ». Mais si « la vie n’est qu’un aspect du réel », la métaphysique (jusqu’aux « hégéliens modernes » : Bataille, Lacan, Derrida) n’est pour lui qu’une manière de nier le réel. Jean Dupuy, comme Rosset, s’intéresse à la littéralité du réel et à ses effets sur lesquels le regard bute ou, surpris, s’interroge. Ce qui saute aux yeux, aussi. Passons quelques exemples en revue : l’ensemble des œuvres « optiques » (Ear, 1972, permettant de voir l’intérieur de sa propre oreille grossie deux fois ; Graphoculus #3, 1978, montrant simultanément deux vues différentes d’un même objet) ou celles créées à partir de l’observation de sensations (Violette, 1973, le goût et l’odorat se « chevauchant » produisant un vertige) ou encore la fameuse machine Fewafuel (1971) – dont le sous-titre démarquant Duchamp pourrait être : « Étant donnés 1° le feu 2° la terre 3° l’eau 4° l’air » – le monde industriel menaçant, voire immoral, sur le mode saboteur de la parodie critique21. Le réel y était là dilaté. Mais avec rigueur. Il n’est pas indifférent au sujet des machines de se souvenir que Jean Dupuy enfant, avait dévoré tout Jules Verne doré sur tranche chez son grand-père, médecin dans le Puy de Dôme.

LA MÉTHODE DUDU

Double influence, donc, repérable après-coup sur Dupuy de l’imaginaire très rationnel de Jules Verne22 et des stéthoscopes, appareils de radiographie et autres microscopes du grand-père encombrant son cabinet, et que l’on retrouve dans ses œuvres des années 1970. Car il y a bien du savant chez lui, non du savant au sens d’érudit, mais du chercheur de laboratoire qui constate émerveillé le résultat de ses patientes expériences ou, mieux, du Cyrus Smith (l’ingénieux ingénieur de L’Ile Mystérieuse) qui veut les faire partager autour de lui. Avec un large sourire d’acteur américain (je ne connais pas de plus beau « large sourire d’acteur américain » que celui de Jean Dupuy). C’est ainsi que son étonnement renouvelé devant les appareils optiques né de sa découverte enfantine, allait ouvrir pour lui à un autre domaine, celui de la performance. Par goût du partage. De l’expérience. Du jeu. Les pièces optiques en effet appellent la participation du public et c’est cette participation même qui deviendra alors le matériau de Dupuy. Plus que les actions produites. On peut, sans forcer le trait, faire à cet égard de Dupuy un « artiste relationnel » au sens où Nicolas Bourriaud parlera d’« Esthétique relationnelle » même si lui qualifie volontiers son art à New York de « lazy », autrement dit de paresseux…. Laisser les choses se faire toutes seules, ou presque… C’est une nouvelle méthode. Une méthode dans la méthode : la « méthode Dudu » ! Réunir les amis et faire de l’art sans prétention comme on fait de la musique de chambre… L’entendez-vous chanter joyeux « Elle aimait bien les frites, Margueriiiite ! » comme à la fin d’un repas de communion (modérément) arrosé de champagne ? … Voilà SoHo gagné par son esprit léger… Léger ? Assurément. Comme le champagne, justement ! Frivole ? Pas exactement. C’est un exorcisme disons, plutôt incongru. (La Guerre du Vietnam est perdue par les Américains en 1975). Un contre-feu à la mauvaise humeur généralisée. La vie seule est établie comme valeur. Fluxus attitude ? Oui, mais Duchamp disait déjà cela : « faire de l’art pour créer un modus vivendi, une façon de comprendre la vie. »

Jean Dupuy, Maonnaise, performance lors de Three Evenings on a Revolving Stage, janvier 1976, Judson Church, New York. Photo : Peter Moore.

« L’utopie de proximité » (Bourriaud), de fait, est présente à SoHo en ce début des années 1970, en particulier grâce à Maciunas, mais la mise en oeuvre d’une réelle « sociabilité » (c’est tout de même, quoi qu’il en dise, du boulot !), on la doit pour beaucoup à Dupuy avec les événements qu’il organise, depuis Soup & Tart (1974) à la Kitchen23, jusqu’à A Tower at P.S.1 (1978), en passant par Chant a Capella (1977) à la Judson Church, Three Evenings on a Revolving Stage (1976) ou les Grommets (1976 et 1977) à P.S.1 puis dans son propre loft au 537 Broadway. Les ultimes Grommets avaient, soit dit en passant, ceci de particulier qu’il s’agissait de performances individuelles réalisées chacune dans un espace situé en haut d’une mezzanine, fermé par écran, visible par un oeillet (grommet), l’ensemble de ces performances ne pouvant être saisi. Non seulement le public devait attendre son tour pour assister à une bribe d’action partiellement visible, mais il eut fallu démultiplier sa présence pour assister simultanément à chacune. Cette série des Grommets anticipe la soirée « à la mémoire d’Étienne de Silhouette » du College Ubiquiste de lecture par son insaisissabilité. Elle en est aussi le pendant par la frustration produite qui n’est pas sans rappeler Étant donnés 1° La chute d’eau 2°Le gaz d’éclairage de l’autre Dudu franco-américain, Marcel Duchamp, avec qui décidément Jean Dupuy a beaucoup d’affinités : la prétendue paresse, l’attirance de la « physique amusante », les jeux optiques (« l’art de précision »), le corps fragmenté, l’ « interactivité » recherchée avec le « regardeur », l’oeil voyeur, la fausse sortie de l’art, les ready-mades (à peine) aidés, les jeux de langage (Duchamp fut correspondant de l’Oulipo), anagrammes comprises ( celle-ci de Duchamp : « De ma pissotière/ j’aperçois/ Pierre de Massot »24), la mise au point de procédés…

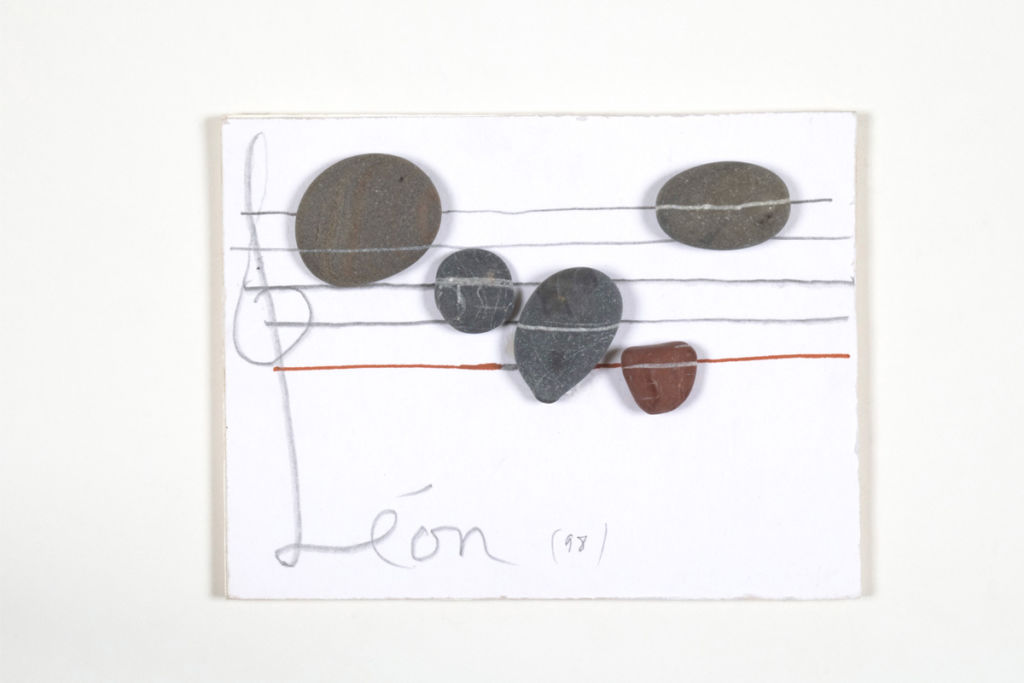

Jean Dupuy, 3 cailloux, 2000, pierres et crayon sur bois 11,5 x 15 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

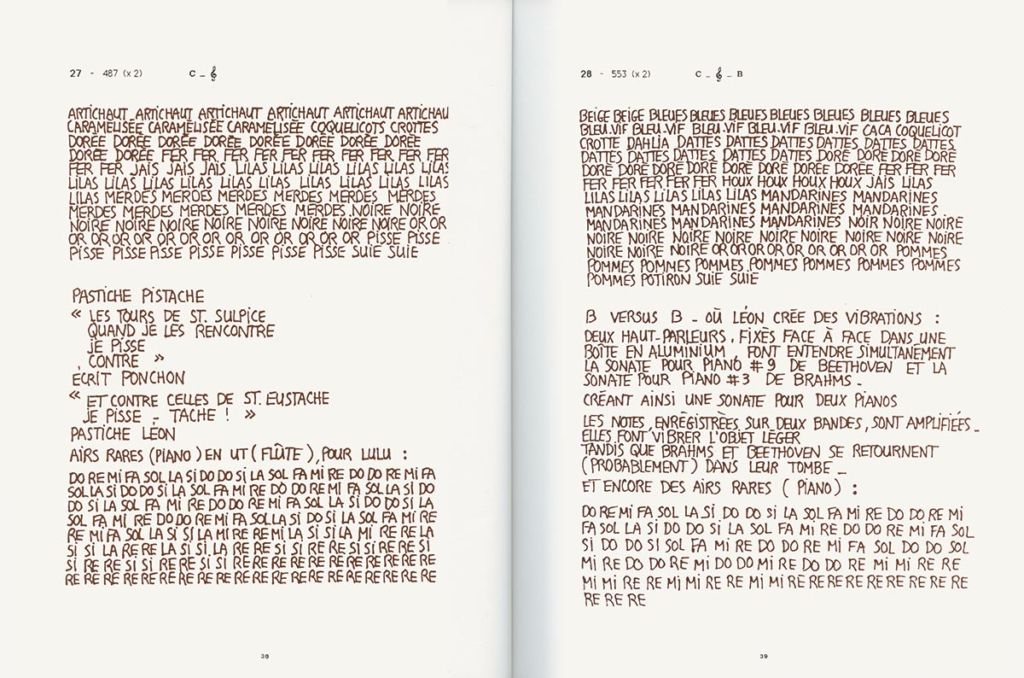

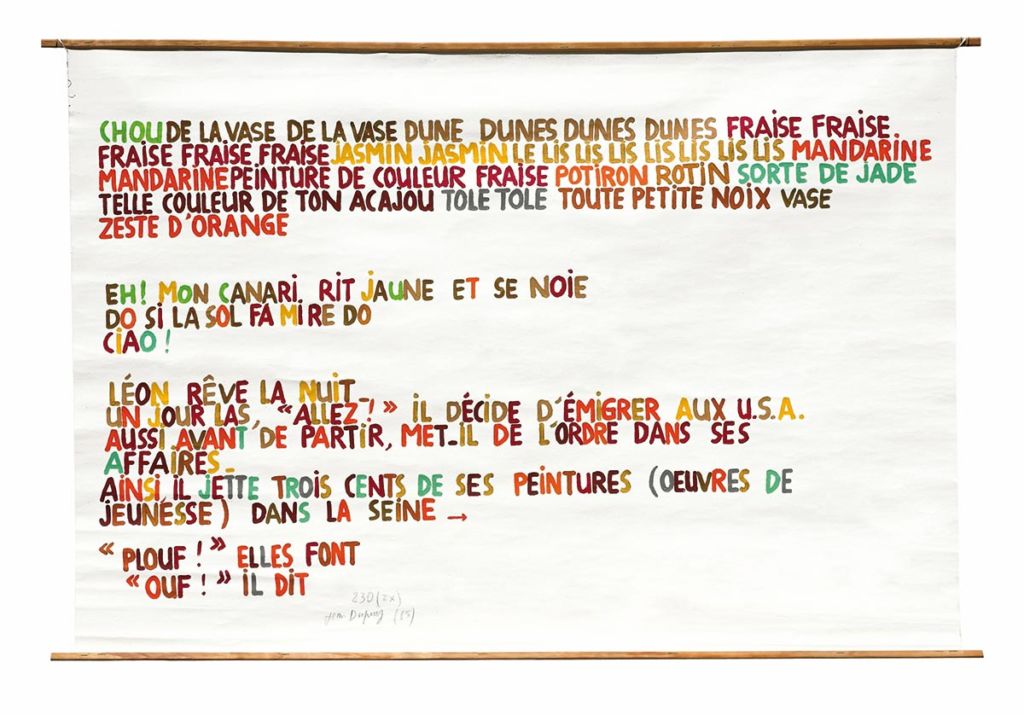

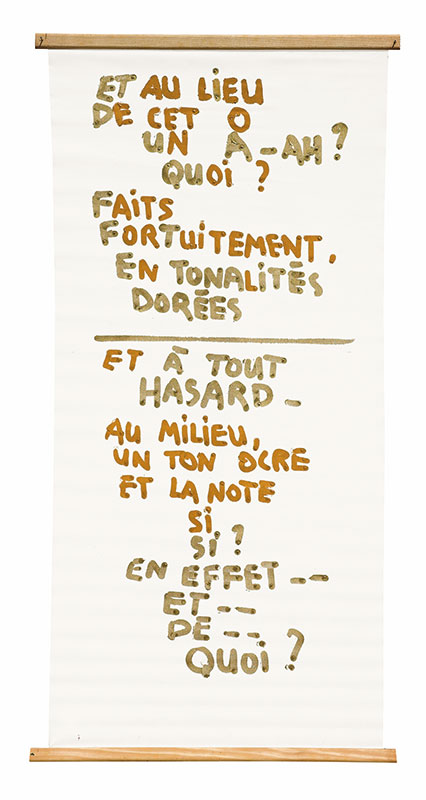

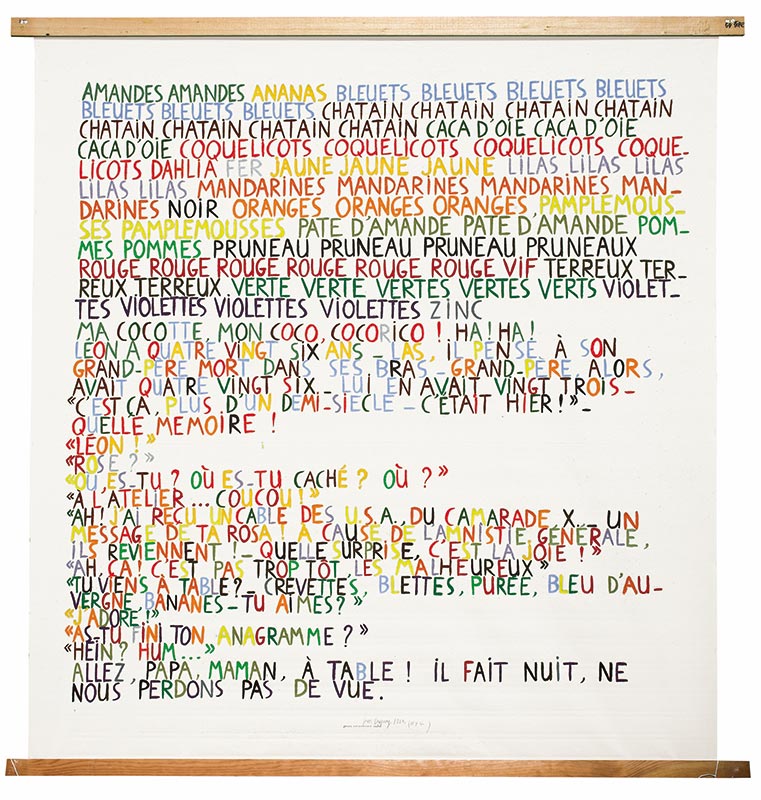

Hormis quelques très rares performances encore, quelques vidéos et des objets bricolés comme ces pièces élémentaires récentes, volontairement modestes sur bois, carton ou papier à partir de galets, polypes et pierres trouvés aux formes curieuses et évocatrices, Jean Dupuy se consacre essentiellement depuis 1980 aux anagrammes. Mais à la différence de Trou/verge mentionné plus haut, fulgurant de simplicité, il s’agit cette fois de véritables vertiges méthodiques scrupuleusement poursuivis, que dis-je, recherchés avec acharnement, produisant, au-delà des jeux de langage, des récits brefs, des peintures, de la musique même. La discipline n’est cependant qu’un autre mot de l’ivresse, et si je ne suis pas sûr de comprendre chacune des œuvres implacables qui naissent des contraintes qu’il s’impose, trahissant mon incompréhension par un grattement de tête significatif, c’est fasciné, et finalement ravi, que je perds pied, boussole déréglée, parcourant le labyrinthe associatif étrange de sa pensée et de ses trouvailles émergeant de la fourmilière des lettres. Il en a réuni une grande quantité dans un de ses multiples petits livres réalisés depuis vingt-cinq ans, Les tons de son cru dont le titre contrepet n’a rien de gratuit puisqu’il s’agit d’une déclinaison de lettres chacune associée à une couleur (lilas, vert, gris…) – la somme de toutes étant le marron -, composant des poèmes visuels et sonores, cela à partir de textes commentant des oeuvres antérieures ou des éléments biographiques. Les mots ont volé en éclat et se sont réagencés en syllabes bègues ou en poèmes énigmatiques. En exergue du livre – d’une autre nature, donc – cette longue citation : « On campa à la manière accoutumée et la nuit aurait été bonne, n’eut été la présence des singes, des allouates et des chiens sauvages. Ces bruyants animaux, sans doute en l’honneur, mais à coup sûr pour le désagrément des oreilles européennes, exécutèrent une de ces symphonies naturelles que n’eut pas désavoué un compositeur de l’avenir. Les Enfants du Capitaine Grant, chapitre XII, Jules Verne (1867) ». Fasciné par la prescience de ce texte26 traduit par ses soins en anglais, Dupuy avait réalisé une anagramme, également en anglais, se terminant ainsi : « By putting colors together, get a dense maroon color. » Voilà Jules Verne enfin revisité par son admirateur fervent, Raymond Roussel !27

Jean Dupuy, Quoi ? Quoi ! 1991, acrylique sur toile, 112,5 x 53,5 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

Pourtant, aussi inévitable qu’il soit, le rapprochement avec Roussel via Jules Verne, diffère quelque peu de la parenté avec Duchamp. Rien de franchement opposé, bien sûr. Mais disons que les procédés de Roussel, son exploration du langage (dont on sait l’influence qu’elle eut, par ailleurs, sur Duchamp lors de la représentation théâtrale « d’Impressions d’Afrique aux alentours de 1910 »), s’ils ne sont pas dans leur exécution stricte très éloignés de ceux mis en oeuvre par Dupuy, recherchent une « continuité idéale » (ainsi que la nomme Duchamp) littéraire, qui n’est autre que celle admirée chez Jules Verne. Les procédés de Roussel (ceux décrits dans Comment j’ai écrit certains de mes livres) sont des « machines d’écriture » (je suis sûr d’avoir lu cette formule quelque part, mais j’ai oublié où et à quel propos. Roussel ?), – et bien que Jacques Sivan nous ait donné à voir une étonnante édition des Nouvelles Impressions d’Afrique, mise en couleurs28 apparemment selon « la volonté de l’auteur » -, qui demeurent au service d’une construction répondant aux exigences de la littérature. Une bizarre tapisserie de mots, de situations, d’images ? Une horlogerie délirante ? Certes ! et sans équivalent dans ce domaine, mais une construction littéraire tout de même. Chez Dupuy, comme du reste chez Duchamp, l’oeuvre combine des registres différents, et si elle fait plus qu’appeler à la rescousse le langage (de fait omniprésent, particulièrement travaillé, ciselé, bichonné avec les homophonies, paronymies, contrepets chez Duchamp et les anagrammes chez Dupuy), c’est au travers de déplacements successifs, aux sources multiples (Roussel faisant évidemment partie de l’arbre généalogique de chacun) qui constituent des dispositifs dont aucun élément ne peut être réduit à lui-même. Les procédés d’écriture, pour essentiels qu’ils soient, convergent tous vers une oeuvre qui globalement n’a rien de littéraire. Celle en tout cas de Dupuy ne saurait s’envisager sans ses dimensions visuelles et « interactives ». C’est la raison pour laquelle, on l’aura compris, je n’ai pas voulu dissocier chacune des périodes qui la jalonnent, lesquelles moins que des ruptures ou des métamorphoses révèlent une cohérence complexe, inépuisablement offerte…

Jean Dupuy, Maman Papa, il fait nuit, 1984 acrylique sur toile, 171 x 163 cm. Photo : Nicolas Calluaud.

Couverture : Jean Dupuy, Table à saluer, 1992, table en bois, lampe, périscope et miroir, table : 89,5 x 39,5 x 68,8 cm, miroir : 100 x 38 cm. Photo : Mieko Shiomi.

1.Dans L’Acte pour l’art (réédition Al Dante, 2004) au chapitre : « Dupuy cartésien : l’U.S. art performance jaillit ! » (p. 287)

2.La formule n’est pas de moi, mais du mystérieux Julien Torma.

3.Voltaire ironisait sur le terme « humour » emprunté aux britanniques (« qu’ils prononcent ‘yumor’ ») en notant : « ils croient qu’ils ont seuls cette humeur, que les autres nations n’ont point de terme pour exprimer ce caractère d’esprit ; cependant, c’est un ancien mot de notre langue, employé en ce sens dans plusieurs comédies de Corneille. » (Mélanges littéraires, 1762).

4.Jean-Pierre van Tieghem, « Après mûre réflexion », catalogue Jean Dupuy, Calais-Pas de Calais, 1981.

5.Rire « à la française » signifie tanguer entre la filiation rabelaisienne, ou prétendue telle, et sa panoplie revisitée d’artifices carnavalesques (grivoiserie et débordements en tous genres) et le comique boulevardier (bons mots, élégance, chichis), sachant, là encore, que ni l’une, ni l’autre n’appartiennent en propre à la culture française…

6.Deleuze encore : « Le plus grand poète français, mais justement il est d’origine roumaine, c’est Ghérasim Luca : il a inventé ce bégaiement qui n’est pas celui d’une parole, mais celui du langage lui-même. »

7.Quoi que prétende Bernard Frank : « Malherbe. – Sorte de général mexicain, auteur d’un coup d’éclat fameux : il musela le XVI ème et instaura, sans coup férir, le XVII ème siècle. » (Mon siècle, Julliard 1996). La Villa Arson est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Elle reçoit le soutien de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de la Ville de Nice.

8.Ponge notait chez Malherbe le goût « de tirer le maximum du rien » que l’on retrouve en effet chez Duchamp, et naturellement chez Dupuy…

9.Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.

10.Vierge sereine, pieuse, pure et immaculée.

11.« Marie, qui voudrait votre nom retourner, il trouverait Aimer » (Sonnets à Marie, Ronsard)

12.Giorgio Agamben, « Le geste et la danse », & la danse, Revue d’esthétique 22, 1992.

13.Étrange de citer Varron, écrivain latin certes prolixe (on le dit auteur de 600 ouvrages !) mais tout de même assez oublié aujourd’hui, bien que ses contemporains l’aient surnommé « le plus savant des romains ». Il est mort, chose rarissime alors, à quatre-vingt dix ans. Trouvant ce nom sous la plume d’Agamben je me suis souvenu d’avoir lu ces autres précisions sémantiques s’appuyant sur ce même Varron chez Dominique Noguez (Comment rater complètement sa vie en onze leçons): « On notera (…) que le verbe“fellare” qui donne “fellation”, voulant aussi bien dire “téter” que “sucer”, en particulier chez le polygraphe Varron, l’étymologie suggère ici une position de repli : le contact du bout des lèvres, à la manière dont l’anorexique chipote un fruit trop gros pour son appétit ou à celle, plus enthousiaste, dont l’enfant en bas âge appréhende le sein maternel. »

14.Earle Brown, Entretien avec Jean-Yves Bosseur, Les Lettres Nouvelles, oct-nov. 1966.

15.Earle Brown, notes pour « Folio Pieces », An Anthology, La Monte Young & Jackson Mac Low. Le terme d’ « irréel » mériterait certes d’être précisé, l’instant en question se trouvant fixé dans la partition même de façon « transitoire ». Disons que celle-ci correspond à un temps T provisoire.

16.Il faut souligner qu’en France Jean Dupuy était proche de cet autre « abstrait lyrique » au curieux nom de produit d’entretien, Jean Degottex, lequel, très imprégné de pensée Zen, a certainement eu une influence directe sur lui. Au moins pour ce qui concerne la simplicité. La peinture de Degottex, comme la sienne, est sans repentir, rapide, recherchant dans un minimum d’effets une intensité maximum. Cette pensée Zen marque incontestablement l’art des années 50 aussi bien du reste en France qu’aux Etats-Unis : Degottex en témoigne, tout comme Klein différemment ; John Cage, bien sûr aussi, tout comme Mark Tobey ou Ad Reinhardt. (Sans parler naturellement du Japon avec le groupe Gutaï, en particulier Shiraga qui deviendra lui-même moine zen dans les années 60).

17.Parmi eux Olga Adorno, Denise Aubertin, Charles Dreyfus, Robert Filliou, Jacques Halbert, Joël Hubaut, Jean-Jacques Lebel, Christian Xatrec…

18.Ceci n’est pas un jugement de valeur, mais une constatation. L’environnement sonore, comme l’environnement visuel, est à même de provoquer une émotion que l’on peut qualifier d’esthétique. Il ne fait pas pour autant œuvre. Lorsque je précise musicalisé, je veux simplement signifier qu’il y a chez Dupuy une volonté de manipuler le matériau sonore que constitue le brouhaha des paroles afin de faire œuvre. Sans fanfreluches. On se souviendra que Richard Serra, invité par Jean Dupuy à participer à une autre série de « performances collectives » (Soup&Tart, 1974) lui avait déclaré : « I’ll be your material » convenant par là que l’auteur de la pièce c’était lui, et que tout, en art, peut être matériau à condition qu’il y ait désir d’œuvre.

19.Une ombre sans corps visible, dirions-nous autrement.

20.Ces trois termes sont le sous-titre de son livre Impressions fugitives, Éditions de Minuit, 2004.

21.Invité au Musée de Los Angeles à collaborer avec l’entreprise Cummins Engine company (première industrie américaine de moteur Diesel) dans une exposition regroupant 16 artistes (dont Andy Warhol, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, et Richard Serra) représentant chacun une industrie américaine, Dupuy proposa de montrer, sous forme d’une énorme machine activée par le public, un moteur Diesel en état de marche, sans que cela émeuve le moins du monde la compagnie. C’est au lendemain du vernissage qu’elle comprit, mais un peu tard, qu’il s’agissait d’une dénonciation du pouvoir polluant de ses moteurs ! Inquiet des conséquences commerciales désastreuses pour l’entreprise, Cummins fit retirer la pièce du musée et l’offrit à Dupuy.

22.Si tous les possibles sont, sur le plan romanesque, explorables pour Jules Verne, ils s’appuient sur des connaissances scientifiques et techniques authentiques. On lui a certes reproché d’être moins rigoureux qu’un Camille Flammarion lorsqu’il s’intéressa à l’astronomie, mais lui, au moins, n’a jamais cru, comme ce dernier, aux martiens, sélénites et autres créatures de l’espace !

23.Pièce sans doute la plus conviviale au cours de laquelle il invita, lors d’un dîner conçu pour trois cent personnes, une quarantaine d’artistes à réaliser chacun une performance de deux minutes. Parmi ces artistes : Olga Adorno, Laurie Anderson, Brendan Atkinson, Charles Atlas, Robert Breer, Jon Gibson, Phil Glass, Joan Jonas, Shigeko Kubota, Gordon Matta-Clark, Nam June Paik, Charlemagne Palestine, Yvonne rainer, Carolee Schneeman, Richard Serra, Hanna Wilke…

24.Écrivain proche de Picabia et de Duchamp, il est le plus souvent cité dans les histoires littéraires ou de l’art pour s’être fait casser le bras à coup de canne par André Breton lors de la Soirée du Coeur à barbe le 6 juillet 1923.

25.Les tons de son cru (1968-2005), Frac Bourgogne, 2006.

26.Il s’agit d’un extrait du chapitre XVI et non du XII comme l’indique Dupuy. Il est sous-titré : le rio colorado !

27.Raymond Roussel qui rencontra Jules Verne une fois (et lui serra la main !) le qualifie d’« incommensurable génie » s’étant élevé dans certaines pages « aux plus hautes cimes que puisse atteindre le verbe humain. » (Comment j’ai écrit certains de mes livres). L’idée que l’oeuvre de Roussel relève totalement de l’imaginaire est évidemment un contresens. Locus Solus, comme l’a montré Annie Le Brun s’inscrit « dans la lignée de la fiction scientifique, sinon scientiste » (titre éclairant, magnifique, de son livre sur Roussel : Vingt mille lieues sous les mots). L’Afrique y est certes fantaisiste, mais c’est, ni plus ni moins réactionnaire, la vision naïve de l’époque coloniale…

28.Raymond Roussel, Nouvelles Impressions d’Afrique, mise en couleurs et postface de Jacques Sivan, Éditions Al Dante, Éditions Léo Scheer, 2004.