Dans un jeu d’allers et retours éthérés entre Paris et Le Caire, archives politiques et images fantasmées, l’artiste Georgia René-Worms s’immerge dans une enquête où refont surface, à travers vapeurs de Negroni, intuitions subjectives et dérive urbaine, les figures tutélaires de l’avant-garde artistique et des luttes féministes et émancipatrices du milieu du xxe siècle en Egypte.

Iman Mersal, « Le respect de Marx » dans Des choses m’ont échappé, Coll. « Sinbad », Actes Sud, 2018

Injî Aflâtûn, Mudhâkirât, Koweit, Dâr So’ad al-Sabbâh, 1993.

Traduction française extraite du catalogue Art et liberté. Rupture, guerre et surréalisme en Egypte (1938-1948) – Centre Pompidou 2016, première publication dans La Nouvelle Revue française du 1er février 1939

« Face aux menaces, Decathlon renonce pour le moment à la commercialisation d’un hijab de jogging », Libération, 26.02.2019

Geneviève Fraisse, « Le voile, le burkini et l’impureté de l’Histoire », Libération 29.09.2019

Didier Monciaud, « Les engagements d’Inji Efflatoun dans l’Égypte des années quarante : la radicalisation d’une jeune éduquée au croisement des questions nationale, femme et sociale », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, no 126, 1er janvier 2015

The Girl and the Beast, Inji Efflatoun, 1941, huile sur toile, 70 x 55 cm

Notice reproduite dans Surrealism in Egypt : Modernism and the Art and Liberty Group de Sam Bardaouil, Éditions I.B.Taurus, 2016

Georges Henein, « A contre-cloison », London Bulletin, n° 17, 15 juin 1939

Inji Efflatoun’s Memoirs, édition Sa’id Khayyal, Kuwait: al-Suad al-Sabah, 1993. Extrait de la traduction.

En Égypte, un mari peut déposer une plainte d’obéissance (ta`a) contre sa femme si elle quitte le domicile conjugal sans sa permission. Si une femme refuse de retourner à la « maison de l’obéissance » (bayt al-ta`a) et ne dépose pas d’objection précisant les motifs légaux pour lesquels elle n’a pas obéi à son mari dans les trente jours suivant la réception de l’avis, elle est considérée comme déviante (nashez) et se voit refuser une pension alimentaire en cas de divorce.

En janvier 1949, deux étudiants égyptiens en doctorat d’économie à Paris, Fou’ad Morsy et Isma‘il Sabri ‘Abdallah, adhérents du PCF et formés par lui, rentrèrent en Égypte et fondèrent le Parti communiste d’Égypte, avec le soutien du Parti communiste français et du Parti communiste italien. Plus petite des organisations marxistes égyptiennes, le PCE al-Raya soit le Drapeau.

Betty LaDuke, « Egyptian Painter Inji Efflatoun: The Merging of Art, Feminism, and Politics », National Women’s Studies Association Journal, n° 3, 1989

Betty LaDuke, « Egyptian Painter Inji Efflatoun: The Merging of Art, Feminism, and Politics », National Women’s Studies Association Journal, n° 3, 1989

Betty LaDuke, « Egyptian Painter Inji Efflatoun: The Merging of Art, Feminism, and Politics », National Women’s Studies Association Journal, n° 3, 1989

Sur la photo retrouvée dans mon iPhone, les données indiquent qu’elle a été prise le 1er juillet 2017.

Nous sommes en plein été dans l’arrière-cour de la librairie Calusca-City Lights à Milan, du côté des archives rassemblées par Primo Moroni, militant d’extrême gauche, auteur de La horde d’or, une somme sur la vague révolutionnaire, créative, politique et existentielle issue des mouvements d’extrême gauche dans l’Italie des années 1960-1970.

Il fait chaud, quelque chose comme 35° C ; je suis installée à une table de jardin en plastique provenant d’un ensemble promotionnel Miko, avec chaises et parasol assortis. Il y a beaucoup de bruit, une piscine gonflable a été installée au beau milieu de l’endroit et des bikers s’activent pour préparer le concert qui doit avoir lieu plus tard dans la soirée. V. est assis un peu plus loin et m’attend.

Inji Efflatoun, Composition Surrealiste, 1942, huile sur toile 70 x 60,2 cm, collection privée.

Sur l’article que je prends en photo, on voit l’image d’un groupe mixte avec cette légende : Egyptian delegation to the Congrès International des Femmes, Paris, 1945, with Inji Efflatoun in centre.

Le Congrès International des Femmes. Organisé à Paris du 26 novembre au 1er décembre 1945 à la Maison de la Mutualité, il réunit à l’époque 850 déléguées de 41 nations avec pour ordre du jour la lutte contre le fascisme, le bien-être de l’enfant et l’amélioration du statut des femmes.

Il faut dire qu’en cet été 2017, je travaillais sur les groupes militants féministes et la scène artistique italienne des années 1960-1970 et cherchais des documents sur les convergences internationales des luttes féministes d’extrême gauche.

C’est la fin de l’après-midi. Étant donné que toute la puissance du générateur est pompée par la sono, impossible de faire fonctionner mon scanner. Je décide donc de rendre les boîtes d’archives au biker qui tenait le bureau ce jour-là et m’en vais boire avec V des Negroni trop chargés.

La photo de l’Egyptian delegation to the Congrès International des Femmes, Paris, 1945, with Inji Efflatoun in centre reste de côté. Sur le moment, la photo de moi prise juste après où je m’asperge le visage sous le jet d’une fontaine, sans que j’aie le moindre doute quant à la subjectivité du geste, me semble beaucoup plus intéressante…

[…]

Début février 2019, je quitte Paris.

Vol Paris-Le Caire

Départ 11 h 10, arrivée 18 h 35

Le contexte dans lequel je dois séjourner au Caire est bien défini : l’Institut français lance son programme de résidence en partenariat avec la Townhouse Gallery, un espace d’art indépendant non profit cairote créé en 1998. La Townhouse Gallery a pour vocation de rendre l’art accessible à tous les groupes de la société égyptienne. La structure comprend un théâtre, un espace d’exposition, une bibliothèque spécialisée en art, des ateliers d’artistes et se trouve downtown, au centre du Caire, dans un quartier où se mélangent artisans et réparateurs de voitures entre Talaat Harb et la place Tahrir.

La situation interne à la Townhouse Gallery est complexe : le directeur n’est plus là, interdit de séjour sur le territoire égyptien. Quatre ans plus tôt, le bâtiment qui accueillait les bureaux et les ateliers du centre d’art a été partiellement démoli par le gouvernement et le principal espace d’exposition de la galerie a été fermé par la censure et les autorités fiscales à la suite d’une vague de répression des dissidents politiques.

[…]

Inji Efflatoun, Dans la prison des femmes, ca 1960, huile sur panneau 58 x 52 cm, collection privée.

Je ne suis pas là pour visiter la ville mais plutôt pour la faire entrer en moi, accepter de perdre un peu de mon identité afin de laisser place à autre chose, sans trop savoir comment j’en sortirai une fois digérée. Envisager une invasion enzymatique de soi, être synthétisée par la ville. Prendre un A/R comme on est absorbé, ingéré et digéré de la bouche à l’estomac, se jeter dans une ville que l’on espère cannibale.

Peu avant mon atterrissage, vers 18 heures, l’avion traverse une épaisse couche nuageuse complètement noire. Voici la ville que l’on voit comme à travers l’œil d’une caméra où aurait été placé un filtre qui floute en smog et néons. En attendant, je lis la poétesse égyptienne Iman Mersal :

Devant les vitrines lumineuses

regorgeant de sous-vêtements

je ne peux m’empêcher de penser à Marx.

Le respect de Marx,

seul point commun entre tous ceux qui m’ont aimée

et à qui j’ai permis d’écorcher, à des degrés divers,

les poupées de chiffon cachées en moi.

Marx

Marx

Jamais je ne lui pardonnerai1.

[…]

Déjà quelques semaines que je suis au Caire et Marx est partout dans mon imaginaire, mais nulle part dans la ville. Malgré tous les Negroni que j’ai bus ces deux dernières années, je sais tout de même qu’Inji Efflatoun, la femme au centre de la photo de l’Egyptian delegation to the Congrès International des Femmes, Paris, 1945 était une artiste et activiste féministe.

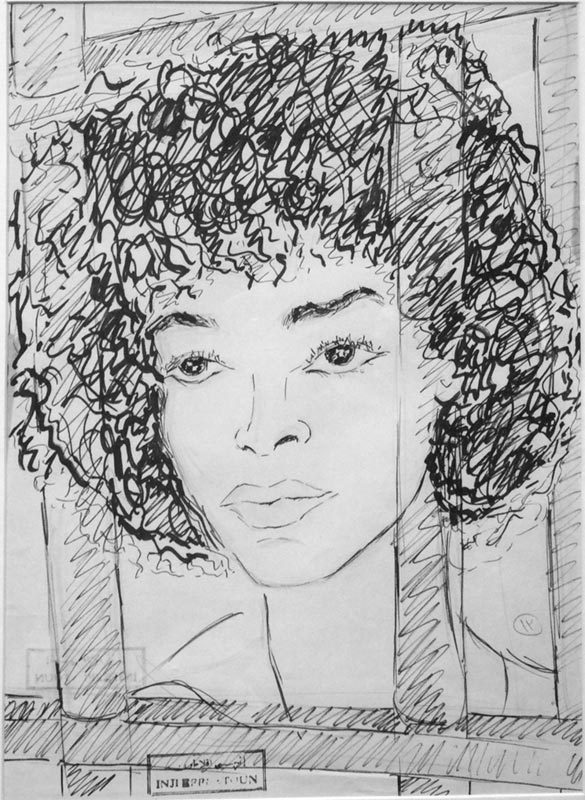

Née en 1924, elle est issue d’une famille turco-circassienne. L’année de sa naissance, sa mère, Salha Efflatoun, âgée de 19 ans, décide de quitter son mari et le palais où ils vivent. Elle s’installe avec ses filles sur l’île de Zamalek au cœur du Caire. Salha Efflatoun, prend à crédit une boutique de mode. Inji et sa sœur Gulpérie, qui deviendra écrivaine, sont inscrites à l’école francophone et catholique du Sacré-Cœur puis au lycée français.

Inji Efflatoun, fille se peignant les cheveux, huile sur toile, ca 1950, 35 x 33 cm, collection privée.

Le contexte colonial en Égypte à cette époque est encore très prégnant, le pays n’est plus sous protectorat britannique et a été reconnu État souverain indépendant en 1922 même si l’influence et la présence militaire des Anglais persisteront jusqu’en 1954.

Au cours de ses études secondaires, Inji Efflatoun prend conscience des inégalités sociales entre une bourgeoisie francophone et la scène artistique égyptienne bouillonnante. C’est dans un univers culturel où l’enseignement n’est pas donné en arabe, ce contre quoi elle s’élève, que naît sa conscience politique. À la même époque, ayant fait part de son désir de pratiquer la peinture, elle refuse la proposition de sa mère d’aller à Paris pour suivre des études artistiques.

« Il n’était pas acceptable et rationnel que je quitte l’Égypte et que j’aille dans les pays des khawagat (étrangers) pour plusieurs années, alors que je pensais de tout mon cœur au long et douloureux processus d’égyptianisation que j’avais choisi pour moi-même, pour ma personnalité, moi qui ne parlais que français auparavant et avais perdu dix-huit ans de ma vie dans une société enveloppée dans du cellophane. Jusqu’à ce que j’aie 17 ans, ma langue était le français et quand je commençais à être en contact avec les gens, je ne pouvais pas desserrer le nœud qui liait ma langue ! Moi, coupée de l’arbre ?2»

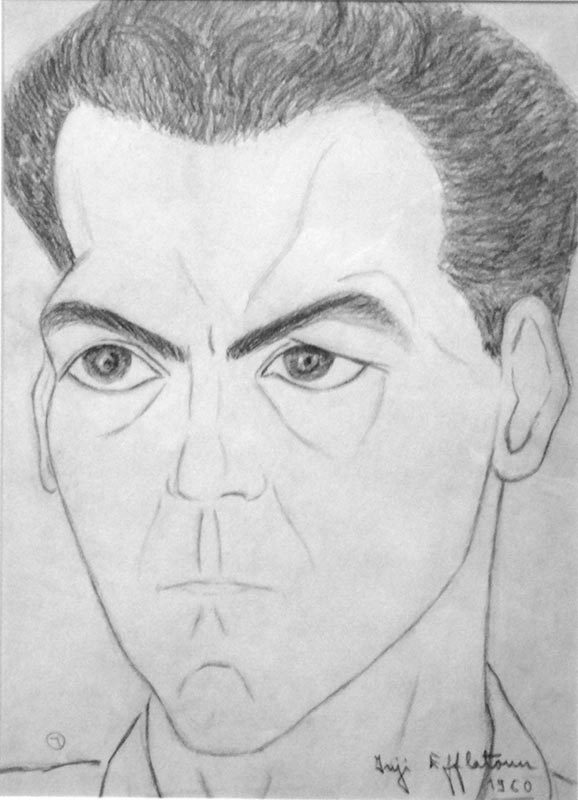

On est en 1940, Inji Efflatoun a 16 ans. Face à son refus de partir pour l’Europe, sa mère engage un professeur à domicile. Cet homme, c’est Kamel El-Telmissany, peintre, écrivain et réalisateur. En 1938, il a fait partie des signataires du manifeste fondateur du mouvement surréaliste égyptien Art et Liberté, texte collectif rédigé pour l’essentiel par le poète Georges Henein avec qui Inji Efflatoun travaillera. Le manifeste, intitulé Vive l’art dégénéré3, est une prise de position d’une partie de la communauté des intellectuels, artistes, écrivains, journalistes et avocats devant la montée du fascisme et l’attaque directe contre la culture qui a lieu en Europe :

Inji Efflatoun, Prisonnière, 1960, encre sur papier, 23 x 32 cm.

« On sait avec quelle hostilité la société actuelle regarde toute création littéraire ou artistique, menaçant plus ou moins directement les disciplines intellectuelles et les valeurs morales, du maintien desquelles dépendent pour une large part sa propre durée, sa survie.

Cette hostilité se manifeste aujourd’hui dans les pays totalitaires, dans l’Allemagne hitlérienne en particulier, par la plus abjecte agression contre un art que des brutes galonnées promues au rang d’arbitres omniscients qualifient de ‘‘dégénéré’’.

Depuis Cézanne jusqu’à Picasso, tout ce que le génie artistique contemporain a donné de meilleur, tout ce que l’artiste moderne a créé de plus libre et de plus humainement valable est insulté, proscrit. Nous tenons pour absurdes et justiciables du plus parfait mépris les préjugés religieux, racistes et nationalistes, à la tyrannie desquels certains individus ivres de leur toute-puissance provisoire prétendent asservir le destin de l’œuvre d’art.

Nous refusons de voir dans ces mythes régressifs autre chose que de véritables camps de concentration de la pensée. L’Art, en tant qu’échange spirituel et effectif permanent auquel participe l’entière humanité, ne peut plus connaître d’aussi arbitraires limites.

Dans Vienne livrée aux barbares, on lacère les toiles de Renoir, on brûle les ouvrages de Freud sur les places publiques. Les plus brillantes réussites des grands artistes allemands tels que Max Ernst, Paul Klee, Kokoschka, George Grosz, Kandinsky, Karl Hofer sont mises à l’index et doivent céder la place à la platitude de l’art national-socialiste.

À Rome, une commission dite de ‘‘ bonification littéraire ’’ vient d’achever sa malpropre besogne en concluant à la nécessité de retirer de la circulation ‘‘ tout ce qui est anti-italien, antiraciste, immoral et dépressif ’’.

Intellectuels, écrivains, artistes ! Relevons ensemble le défi. Cet art dégénéré, nous en sommes absolument solidaires. En lui résident toutes les chances de l’avenir. Travaillons à sa victoire sur le nouveau Moyen Âge qui se lève en plein cœur de l’Occident.

Le Caire, le 22 Décembre 1938. »

Alors que l’Europe s’enfonce dans le fascisme, le Moyen-Orient, qui a lui-même vécu une violente occupation occidentale, apporte son soutien à une communauté artistique mise en danger.

[…]

Le Caire, soixante-neuf ans plus tard.

La pollution donne au ciel des couleurs incroyables : des après-midis blancs transparents fumés, des couchers de soleil pourpres. Quant aux nuits sans sommeil, où les chiens hurlent plus fort que le muezzin, elles sont d’un bleu laiteux.

Inji Efflatoun, Prisonnier, 1960, encre sur papier, 24 x 37 cm.

La ville s’étend de jour en jour. Les autorités ont annoncé que la nouvelle capitale, à 45 kilomètres du Caire, qui devrait faire sept fois la taille de Paris, est en bonne voie d’avancement. La ville nouvelle n’a toujours pas de nom, mais on sait déjà que les 17 000 premiers hectares du nouveau centre administratif cairote devraient être achevés d’ici cinq ans, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris…

En attendant, les rues downtown ne désemplissent pas, de midi à deux heures du matin, elles sont bondées. Autour de 22 heures, l’activité sur Talaat Harb Street est à son climax, les files d’attente devant le glacier El Abd débordent sur la chaussée, les shops remplis de vêtements et d’accessoires de contrefaçon sont en effervescence, et l’on aperçoit au loin les néons rose et vert du Koshary Abou Tarek. Si l’on continue et que l’on prend à gauche, on débouche sur la rue du Paradoxe. Comme dans le poème d’Iman Mersal, cette rue regorge de magasins de lingerie, tous plus fous les uns que les autres.

Le lendemain de mon arrivée, après avoir tourné pendant deux heures à la recherche d’un supermarché, je tombe sur la vitrine de lingerie la plus cool qu’il m’ait été donné de voir, un mélange entre l’esthétique d’une boite à cul BDSM (Bondage et Discipline, Domination et Soumission, Sadisme et Masochisme) et des décorations de Noël. On se demande si la tête de père Noël posée sur la chatte du mannequin en plastique, agenouillée et menottée en combi résille, est un élément du décor ou si elle fait partie de la tenue… Au milieu des guirlandes et des boules de Noël, des strings à paillettes et des sequins et, d’un modèle jamais vu ailleurs, le string en Lurex bicolore avec trois trous frontaux… le tout mélangé dans un capharnaüm de pyjamas pour femmes et enfants. Alors que j’essaye quelques modèles, une alerte tombe sur mon téléphone : Paris s’enfonce dans un débat discriminatoire, la scène politique s’enflammant à l’annonce de la commercialisation par Decathlon d’un hijab de jogging. Du centre à l’extrême droite, on s’insurge de la vente d’un vêtement qui, comme le déclare la ministre des Sports, « promeut le sport pour tous dans une logique de progrès, d’inclusion, de respect d’autrui4 ».

Cette sombre et nouvelle levée de bouclier rappelle l’été 2016 où l’arrivée du burkini sur les plages de France avait remis au centre des attentions le simple geste de voiler, dévoiler, couvrir, découvrir le corps de la femme. En septembre, Geneviève Fraisse publie un texte qui place ce débat purement politique dans une temporalité historique plus large.

« Ce qui se passe, en ce moment d’histoire occidentale, et d’histoire post-coloniale, c’est que l’émancipation, longtemps pensée du côté de la citoyenneté, de l’éducation, de l’accès aux professions, donc du côté de ce qui fait la similitude des humains, tous les humains, devient un enjeu lié au corps dans sa différence empirique, un projet d’émancipation. Il y eut, et cela est toujours d’actualité, l’enjeu de la maîtrise de la reproduction, il y a aussi l’enjeu des identités sexuelles, évidemment multiples. Désormais, on admettra l’enjeu des corps historicisés par la religion et par la géopolitique5. »

On sait bien qu’à travers son histoire coloniale la France a toujours été obsédée par le voile. À la fin des années 1950, une campagne d’affichage en faveur du « dévoilement » fut lancée en Algérie par la section psychologique de l’armée. Le 13 mai 1958 à Alger, place du Gouvernement, des musulmanes furent invitées à brûler leur voile, sous le « matronnage » des épouses des généraux Salan et Massu. Cette cérémonie a une signification : montrer la « puissance » des forces coloniales dans l’émancipation des femmes.

Régulièrement, je revois Possession, film de 1981, réalisé par Andrzej Żuławski. La raison de cette obsession est simple : je n’ai jamais réussi à trouver la robe bleue que porte le personnage d’Anna, incarné par Isabelle Adjani. Dans le Uber qui me conduit à Garden City chez un tailleur dans l’idée de me faire confectionner la même robe, je lis un texte de Didier Monciaud : « Les engagements d’Inji Efflatoun dans l’Égypte des années quarante : la radicalisation d’une jeune éduquée au croisement des questions nationale, féminine et sociale6 ». Je tombe alors sur une phrase qui me fait exploser de rire. L’auteur raconte qu’Inji Efflatoun éprouvait un sentiment de culpabilité à cause de sa riche garde-robe, la plupart de ses camarades n’étant pas du même milieu social. Une certaine presse hostile la présentait d’ailleurs comme « la communiste qui possède quarante robes ». L’analogie entre Possession et Efflatoun s’enclenche aussitôt comme un engrenage dans ma tête.

Quelques jours plus tôt, j’avais tenté de visiter le palais de Taz où sont en principe conservés une partie de l’atelier de l’artiste et plus d’une centaine de peintures. Mais le palais était fermé pour rénovation… Je voulais voir The Girl and the Beast7 car, le passage de Possession où l’on comprend que le mystérieux amant d’Anna n’est pas humain me fait étrangement penser à ce tableau… The Girl and the Beast a été exposé pour la première fois en mai 1942, lors de la troisième exposition d’art indépendant organisée par le groupe Art et Liberté à la Bourse égyptienne. Inji Efflatoun avait 18 ans.

Le journaliste Étienne Meriel, dans sa notice sur les artistes participants, écrira : « Nous n’oublierons pas de si vite cette cavalcade nocturne sur une terre d’horreur au milieu des arbres bleu de Prusse8 ». Ce que le journaliste ne dit pas, c’est que les deux personnages principaux du tableau sont une chimère volante à tête d’oiseau portant une grande cape et, juchée sur la montagne, une jeune femme en fuite, comme possédée, momifiée dans une robe de satin bleu nuit, laissant apparaître la moitié de son corps dénudé. Cette peinture fera plus tard partie d’une série de tableaux qui illustreront le poème « À contre-cloison » de Georges Henein, la fin du poème résonnant étrangement avec les événements à venir :

à moins toutefois que la cendre ne redevienne flamme, que le sang ne redevienne cœur, l’obscurité conscience, la conscience conquête et l’homme révolution9 .

Après cette exposition, Efflatoun continuera de peindre encore quelques temps, mais elle sera surtout occupée par ses activités de militante. L’artiste reste proche des valeurs d’Art et Liberté, qui sont celles d’une solidarité transnationale. Toujours selon Didier Monciaud11 « en 1944-1945, elle participe au lancement de la Ligue des jeunes femmes des universités et des instituts (Râbitat Fatayat al-gâmi’a wa al-ma’âhid). La Ligue défend une orientation de gauche anticoloniale, les intérêts spécifiques des étudiantes et des diplômées, et l’égalité entre hommes et femmes ». En 1945, elle se rend à Paris pour le Congrès International des Femmes. Sur la scène égyptienne aussi bien qu’à l’étranger, elle apparaît comme une figure de l’engagement féministe et communiste. Elle abandonne la peinture pour se consacrer complètement à ses activités politiques mais continuera un temps à enseigner le dessin au lycée français du Caire afin d’être économiquement indépendante. Très vite, elle abandonnera ce travail pour s’engager complètement en politique. Les années qui suivent seront marquées par l’écriture de deux ouvrages importants : Quatre-vingts millions de femmes avec nous en 1948 et Nous les femmes égyptiennes en 1949 qui défendent la libération coloniale et le non-assujettissement des femmes au pouvoir patriarcal.

Dans ses Mémoires10, Efflatoun dénonce « l’appel au retour de la femme à la maison, la défense de la polygamie, le droit pour l’homme à la répudiation et à l’adultère (zinâ), celui de frapper sa femme, et la question de l’autorité. » La « dépendance permanente envers l’homme » ne peut être déjouée qu’avec l’éducation de la femme (p. 6). Seule l’indépendance économique offrira un « pouvoir total dans le choix du partenaire de vie » (p. 8). Pour l’auteure, la famille est affaiblie en raison de la polygamie (p. 10), du confinement de la femme à la maison (p. 11) et de la répudiation. Elle stigmatise l’adultère (zinâ) (p. 14-22) et la réalité matriarcale du droit égyptien (p. 16). Elle défend le droit de choisir son mari (charîk), le droit à l’éducation et à l’indépendance économique, et le besoin de réformes : interdiction de la polygamie, limitation de la répudiation, instauration de l’égalité avec le droit au divorce et l’abolition de Al-Tâ’a11

Efflatoun poursuit son engagement politique tout au long des années 1950. Elle rend officielle son affiliation aux mouvances communistes en adhérant au Parti al-Raya12. L’arrivée au pouvoir de Nasser en 1956 complexifie pourtant la situation pour les communistes. Des activistes sont arrêtés ou réduits au silence, comme Duriyya Shafiq, qui sera assignée à résidence. Inji Efflatoun, elle, est arrêtée en 1959 et restera en prison jusqu’en 1963.

« La pire chose dans l’emprisonnement était l’incertitude, nous n’étions ni condamnées à mort ni n’avions de durée de peine précise. Nous ne savions pas combien de temps nous allions rester ici… Toute la vie ou peut-être juste libérées le lendemain. On était tout le temps sur les nerfs, je disais à mes camarades de prison : Ne pensez jamais à votre libération. » Efflatoun se disait préparée au risque de faire de la prison dès le premier jour où elle est devenue militante. Elle définit la prison « comme un petit village où tous les vices de la société sont réunis, les prostituées, les dealeuses de hash, les voleuses et toutes sortes de condamnées13. »

Durant les deux premières années, Efflatoun recommence à peindre et représente des scènes de la vie quotidienne dans cette prison pour femmes, scènes collectives où l’on voit les prisonnières entassées dans des dortoirs ou des portraits de détenues seules derrière les barreaux. Gulpérie vient régulièrement lui apporter du matériel : « Ma sœur, avant qu’elle soit elle aussi emprisonnée, m’apportait de la peinture de bonne qualité. J’avais secrètement soudoyé les gardes pour qu’ils désenchâssent et roulent les toiles autour de leur corps et les fassent sortir. J’étais effrayée à l’idée que quelqu’un de l’administration découvre mon organisation, car ils m’auraient retiré l’autorisation de peindre14. »

Début 1963, Inji Efflatoun ne peint plus que des natures mortes et des paysages jusqu’à sa libération en juillet de cette même année. Cette libération interviendra soudainement sur ordre du président Nasser, qui mettra fin à l’incarcération des prisonniers et prisonnières politiques et fermera les camps de détention pour femmes. Efflatoun explique :

« A ma sortie de prison, je suis devenue plus humaine. Avant, j’étais une militante assez dogmatique. En sortant de prison, je suis devenue plus ouverte aux gens, à la vie. Avant, il n’y avait pas de compromis possible. Maintenant, si quelqu’un laisse apparaître une faille, je peux l’accepter15.

[…]

Ici, il est 15 h 45, il fait 33°C, le soleil tape sur le balcon, le muezzin lance son appel. Depuis une semaine, la ville est bouillante, on passe de fêtes en fêtes, fêtes coptes, fêtes chrétiennes, dans quelques jours débutera le ramadan. La rue Mahmoud Bassiouny où j’habite, qui part de Talaat Harb et va jusqu’au musée du Caire, est encombrée de camions militaires. Le soir, des chars et des fourgons cellulaires stationnent sur la place Talaat Harb. Le pays vient de voter une réforme constitutionnelle qui permet au président Sissi de rester jusqu’en 2030 et de renforcer la place de l’armée. Samedi dernier, j’ai passé un long moment avec Rawia, une artiste et traductrice qui vient régulièrement à Townhouse pour animer des ateliers d’écriture. Nous nous sommes installées sur un banc au milieu de l’espace d’exposition vide. Rawia m’a parlé de sa fille Yara Sallam, défenseure des droits de l’homme. Après avoir été condamnée à trois ans d’emprisonnement en 2014 pour infraction à la loi réprimant les manifestations en Égypte, elle a été libérée en octobre 2015. Depuis, elle mène le projet Even the Finest of Warriors sur l’histoire des femmes qui ont lutté ou luttent encore pour les droits de l’homme au Moyen-Orient après les révolutions de 2011 et sur l’impact psychologique et physique de leur engagement. Yara Sallam met la dimension personnelle au cœur de son travail d’enquête, elle parle de femmes toujours actives ou d’autres qui, épuisées, ont abandonné le combat. Comme pour Inji Efflatoun, la résilience est le mot qui me vient à l’esprit quand je pense à ces Finest of Warriors. Yara Sallam fait parler des guerriers en acceptant « que même les meilleurs… s’épuisent et baissent leur garde. »

« J’ai l’impression d’avoir déserté Paris comme un champ de bataille, après l’avoir truffé de bombes dont je n’ai pas eu le courage d’attendre l’écho des explosions […] J’ai l’impression d’avoir été arrêté, comme un coupable, et transféré en dépôt dans ce pays étranger, comme un otage qui doit traverser une série d’épreuves, traquenard des pyramides, insolation, désert, mouches furieuses, échanges indignes de paroles et d’argent, avant de pouvoir revenir à la case départ. »

Hervé Guibert, Lettres d’Égypte.

Couverture : Délégation égyptienne au Congrès International des Femmes, Paris, 1945,avec au centre Inji Efflatoun © MoME – Bibliotheca Alexandrina

[rl_gallery id= »24695″]