L’artiste nigériane Ndidi Dike se penche depuis plusieurs années sur « la malédiction des ressources ». Il s’agit du fléau qui frappe les pays riches en ressources (minières, pétrolières, forestières), ressources qui, en attisant les convoitises, provoquent destructions, spoliations, corruption et conflits. Son œuvre, tout en subtilité, apporte un soin à des matériaux spécifiques (latex, cuir, rotin ou coltan), à leur circulation et à leurs effets.

En 2017, au cours d’une résidence de plusieurs mois à la Villa Vassilieff – Pernod Ricard Fellowship à Paris, l’artiste a donné naissance à une nouvelle série de sculptures et d’installations dont l’aspect d’abord séduisant levait progressivement le voile sur les récits complexes liés à la mainmise des élites locales et des groupes d’intérêts étrangers sur ces richesses qui, au lieu de bénéficier aux populations, produisent des situations d’esclavage, de violence et de guerre.

L’histoire de la République démocratique du Congo (RDC), à laquelle Ndidi Dike, née en 1960 à Londres, vivant et travaillant à Lagos au Nigéria, s’intéresse depuis plusieurs années, est un tragique exemple de la « malédiction des ressources » – expression de l’économiste britannique Richard Auty. Riche en cuivre, cobalt, or, diamants ou pétrole, le territoire de la future RDC devient la propriété personnelle de Léopold II, roi des Belges, en 1885 lors de la conférence de Berlin où les pays européens se sont partagé l’Afrique comme on se partage un gâteau. Léopold II instaure un régime d’exactions et de souffrances dont l’exploitation du caoutchouc est le pivot central. Les populations sont soumises à des conditions de travail si violentes que la presse internationale s’en fait l’écho, suscitant ainsi polémiques et scandales. La domination belge ne s’arrêtera pas avec l’indépendance de la RDC, proclamée en 1960. L’ingérence de l’ancienne puissance coloniale jouera un rôle dans le déclenchement de guerres civiles qui ressurgiront régulièrement jusqu’à aujourd’hui. De nombreuses multinationales belges, mais aussi européennes ou nord-américaines, continuent d’exploiter la main-d’œuvre et les ressources du pays, sans contribuer à son développement.

Les œuvres de Ndidi Dike témoignent de la présence de corps auxquels sont niées, par ceux qui les exploitent, toute identité propre, toute valeur autre que celle de leur force de travail : une main-d’œuvre invisibilisée, spoliée, parfois même mutilée lorsque les niveaux de production requis n’étaient pas atteints. Ces corps anonymes semblent trouver refuge dans les œuvres de l’artiste qui leur offre un sanctuaire bienveillant.

Alors que dans ses travaux plus anciens, l’artiste traduisait la violence de ces histoires en recourant à l’utilisation de métal, de munitions rouillées ou de bois récupéré, ses sculptures récentes, portant la promesse d’une remémoration et d’une justice possibles, évoquent de manière délicate et sensible les corps blessés ou expropriés, les sols durablement pollués. Ainsi Mano Labour déploie une succession de voiles de tulle couleur chair, rosée et beige, parfois recouverts de légères bâches de plastique. Suspendus au plafond, ils troublent notre regard en rendant perceptibles les filtres et les niveaux de lecture. Les formes vaguement cartographiques appliquées sur le tulle, face à une carte du continent africain partagé entre les puissances coloniales, ne laissent pas tout de suite deviner qu’elles sont en fait composées de gants de latex blancs découpés. Ces derniers ont été importés du Nigéria par l’artiste, comme en témoigne une pile de boîtes d’emballage posées à proximité, à demi dissimulées par une bâche plastique.

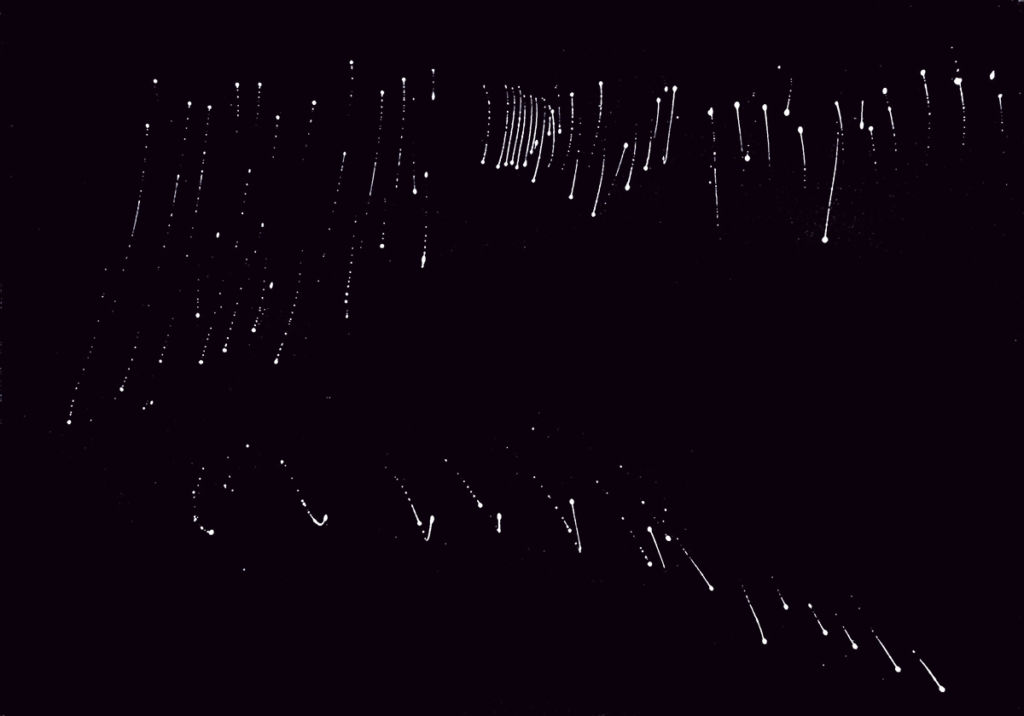

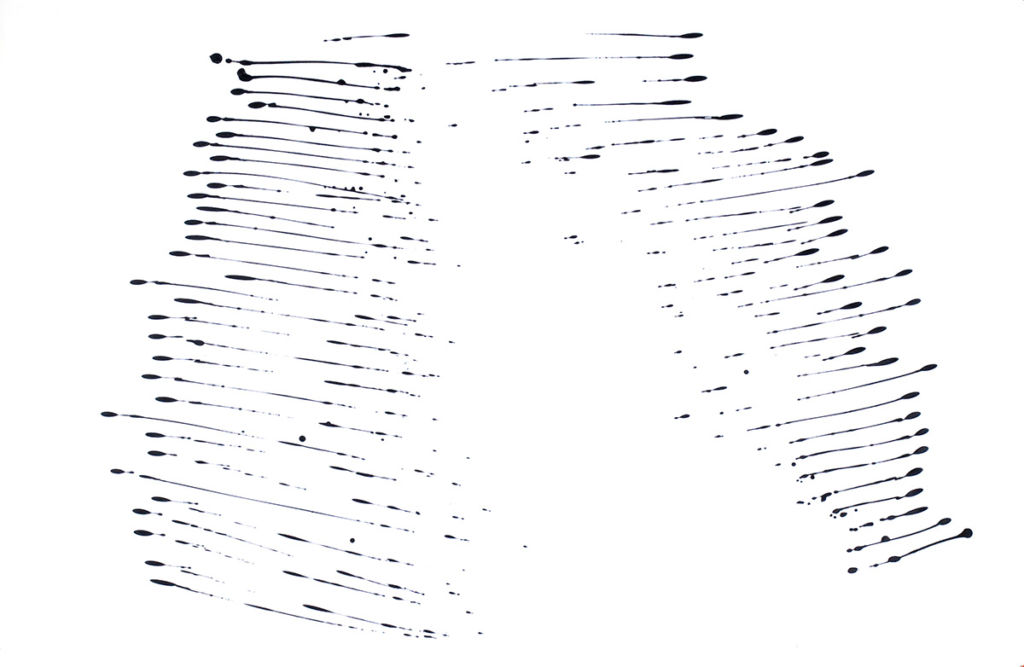

Vue de l’exposition, « Sous couvert du contrôle des ressources », Villa Vassilieff, Paris, 2017. Ndidi Dike, « A Bend in the River » (détail), 2017. Courtesy de l’artiste. Image : Aurélien Mole.

Bénéficiaires privilégiés

Issu de très dures conditions de travail, en RDC ou en Côte-d’Ivoire, le latex sert aussi à fabriquer les gants que portent les agents, fonctionnaires ou employés d’entreprises de sécurité privées, qui « traitent » les migrants aux frontières de l’Europe. Ces mêmes gants servent aux archivistes et conservateurs de musée pour protéger les objets qu’ils manipulent (objets qui, dans les musées ethnographiques européens, témoignent de l’appropriation des richesses culturelles du continent africain) mais aussi pour éviter d’être contaminés par les bactéries ou moisissures dont ces artefacts pourraient être porteurs. Aux yeux de l’artiste, le latex incarne le violent paradoxe de l’exploitation des ressources qui transitent vers l’Europe : alors que matières premières et objets manufacturés passent sans difficulté les frontières fluides de l’économie de marché, les corps migrants qui tentent de suivre le même chemin sont perçus (et gérés) comme une menace.

Les gants avaient préalablement servi à Ndidi Dike de moules pour former de fragiles mains de « plâtre de Paris » (le plâtre le plus utilisé par les artisans). Certaines portent encore des restes de latex tels des bandages. Ces mains hypertrophiées, aux doigts souvent brisés, se dressent alignées dans les boîtes d’emballage. Dépourvues d’empreintes et donc d’identité, elles sont parsemées de paillettes évoquant la trace de minerais comme le coltan. Utilisé notamment dans la fabrication des téléphones mobiles et dans l’industrie aéronautique, le coltan est extrait par des hommes, des femmes et des enfants dans des conditions proches de l’esclavage. Ces mains semblent alors lancer un appel, clamer le droit à la dignité et à la mémoire des « vies jetables » qu’elles rappellent à notre conscience, tout en dénonçant la réalité d’un système prédateur dont nous sommes, – nous spectateurs de l’art occidentaux -, consciemment ou non, les bénéficiaires privilégiés.

L’œuvre emprunte son titre à un roman de V.S. Naipaul, A Bend in the River. Un marchand indien, musulman, installé dans une petite ville à l’intérieur d’un pays d’Afrique de l’Est nouvellement indépendant, y observe depuis un point de vue « extérieur » les changements rapides provoqués notamment par l’appât des ressources d’ivoire et d’or, et la corruption qui gangrène peu à peu son environnement. C’est ce même regard « étranger » que Ndidi Dike a posé sur Paris et ses environs, en prenant la décision de mêler les objets rapportés du Nigéria à des matériaux locaux, eux-mêmes chargés métaphoriquement. C’est ce qu’elle a fait pour son œuvre Access en récupérant des chutes de cuir abandonnées par des maisons de haute-couture parisiennes : suspendues au mur, elles évoquent l’architecture des tours de banlieue où sont parquées de nombreuses familles immigrées ou descendantes d’immigrés. De la même couleur de chair claire que les tulles de Mano Labour, ces luxueux pans de cuir dessinent eux aussi l’empreinte en négatif de corps à la fois nécessaires à l’économie des pays européens et pourtant rejetés dans leurs marges.

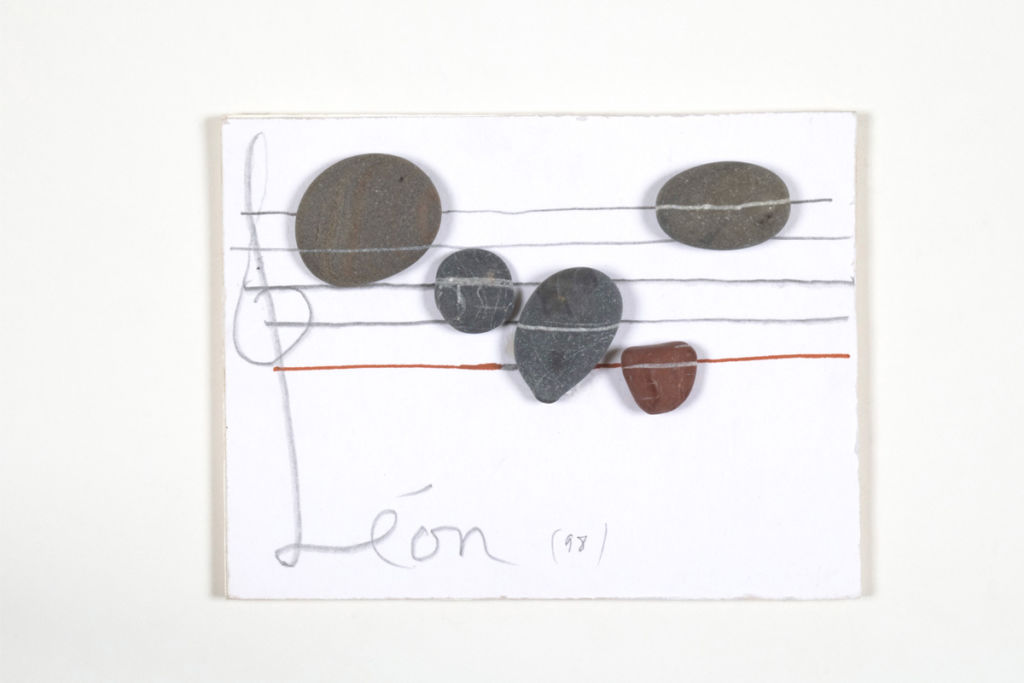

Vue de l’exposition, « Sous couvert du contrôle des ressources », Villa Vassilieff, Paris, 2017. Ndidi Dike, « Extraction Scarification Residues » et « Duality of Domesticated Debt Bondage », 2017. Courtesy de l’artiste. Image : Aurélien Mole.

Une forme d’émancipation

Duality of Domesticated Debt Bondage (« La dualité de la servitude pour dette domestiquée ») évoque les relations d’interdépendance entre une main d’œuvre domestique souvent immigrée, quelquefois sans papiers, et la classe sociale aisée qui l’emploie, parfois au mépris des droits les plus élémentaires. Des vêtements de travail coulés dans du plâtre sont étendus sur un séchoir à linge au pied duquel est emmêlé un filet acheté par Ndidi Dike à un pêcheur nigérian. Les plis figés des tenues rappellent la noblesse de la sculpture classique mais la couche de plâtre qui s’effrite, jonchant le sol d’écailles blanches, suggère encore une fois la fragilité de ces existences sans visage. Le titre de l’œuvre fait également allusion à la dette scandaleuse qui lie de nombreux pays africains à leurs anciens colonisateurs et entrave leur développement économique.

Les mailles légères du filet, nouées à la main par les pêcheurs, font écho aux monumentales cages à poules en rotin de Rattan Aerian. Elles aussi rapportées du Nigéria, elles composent sur les murs, au plafond et au sol une sculpture hybride où se nichent un ventilateur et des câbles électriques récupérés sur le lieu de résidence de Ndidi Dike à Paris. Deux des cages, transformées non sans humour en abat-jours, couvrent des ampoules du lieu d’exposition . Ces ustensiles autrefois fonctionnels, nécessaires à l’économie familiale, évoquent l’appropriation fréquente d’objets quotidiens, considérés comme exotiques, métamorphosés en éléments de design « ethnique ». Leur valeur commerciale augmente alors considérablement, sans pour autant profiter aux personnes qui les ont fabriqués. En réinsérant ces objets dans l’histoire de l’art, Ndidi Dike révèle les liens qui l’unissent à « la grande Histoire », celle de la colonisation, de l’exploitation des ressources et de la migration. En procédant par assemblages et associations, elle confère aux objets le rôle de témoins, de passeurs de récits. Il appartient aux visiteuses et visiteurs de s’en saisir (symboliquement) pour générer de nouveaux récits – critiques, multiples, incontrôlables – du monde.

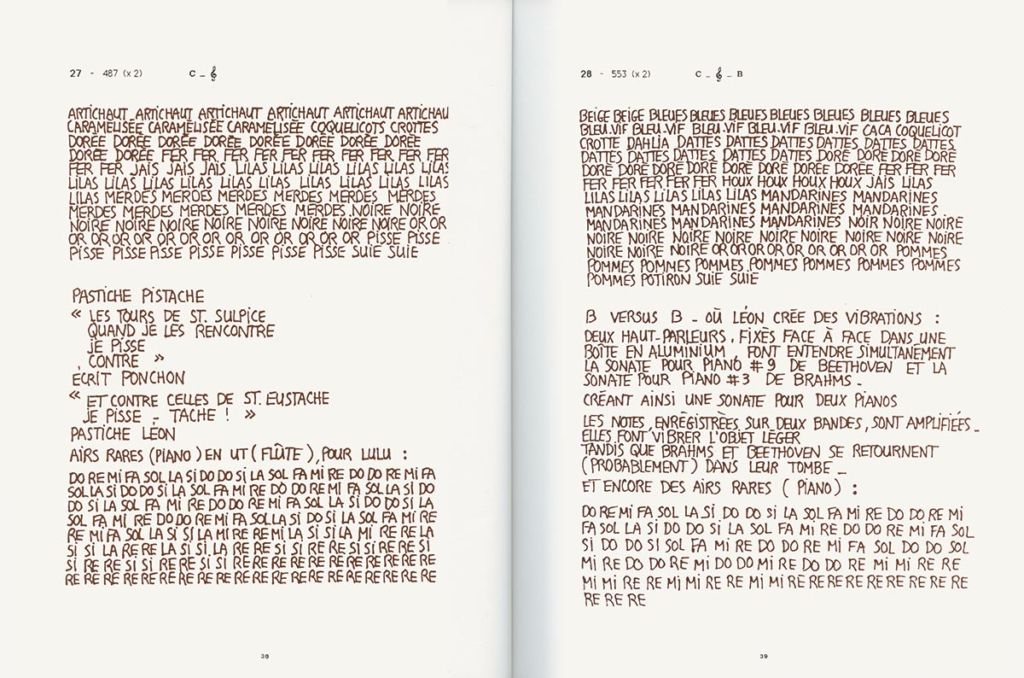

Vue de l’exposition, « Sous couvert du contrôle des ressources », Villa Vassilieff, Paris, 2017. Ndidi Dike, « Rattan Aerian », 2017. Courtesy de l’artiste. Image : Aurélien Mole.

Tissés entre les fibres de rotin, les fragments de tissus, de plastique et de câbles racontent ainsi les trajectoires composites que le travail artistique de Ndidi Dike révèle sans ostentation ni littéralité. Si l’itinéraire des corps absents qui peuplent ses œuvres s’avère presque impossible à cartographier, c’est bien en raison du manque de récits, auquel le travail de l’artiste vient remédier à sa manière. Des rencontres inattendues s’opèrent ainsi au creux de ses œuvres, comme avec Maryland, du nom de l’État américain accueillant l’une des populations les plus mélangées du pays. Des couvercles tressés de paniers à oignons rapportés du Nigéria couronnent une plaque de verre industriel, entrelacés de lambeaux de tissus et d’un flotteur de filet de pêche, élément récurrent du vocabulaire plastique de Ndidi Dike. Ces flotteurs évoquent aussi, pour l’artiste, la traversée entreprise par ces êtres humains qui cherchent à rallier l’Europe par voie de mer, au péril de leur vie.

L’exploitation extrêmement violente des ressources et des corps devient ainsi la matière fluide, sous-jacente, à partir de laquelle l’artiste façonne des œuvres qui se déplient au gré des multiples strates de récits véhiculés par les matériaux qui les composent. Le « mano labour », le travail de sa main à elle, y apparaît aussi, comme une manière d’engager une relation incarnée avec les récits qu’elle déploie et les figures anonymes qu’elle invoque. Les œuvres que nous venons de décrire sont conçues comme des essais, des tentatives fragiles et belles, à l’image de Extraction Scarification Residues, grande carte imaginaire réalisée à partir de couches chatoyantes d’acrylique pailleté, appliquées sur une fine bâche de plastique. Celle-ci rappelle autant la scarification des sols creusés de galeries minières que la pollution des eaux teintées de splendides couleurs iridescentes par les déchets industriels. Chaque œuvre attend de susciter de nouvelles conversations et de nouveaux récits, aussi impossibles soient-ils. Les œuvres de Ndidi Dike pourraient ainsi être situées « à la limite de l’indicible et de l’inconnu », pour reprendre les termes de la chercheuse américaine Saidiya Hartman. Dans Venus in Two Acts, cette spécialiste de la littérature afro-américaine analyse les possibilités de raconter, sans la reproduire, la violence infligée aux corps noirs par l’esclavage. Prise entre espoir et échec, elle invite à rendre visibles dans le récit les limites de l’écriture de l’histoire, dans une tentative sans cesse renouvelée d’offrir aux êtres dépossédés a home in the world (Saidiya Hartman, “Venus in Two Acts”, Small Axe 12/2: 1-14, 2008) .

Version remaniée d’un texte paru en 2017 dans une micro-édition consacrée à Ndidi Dike par la Villa Vassilieff, Sous couvert du contrôle des ressources.

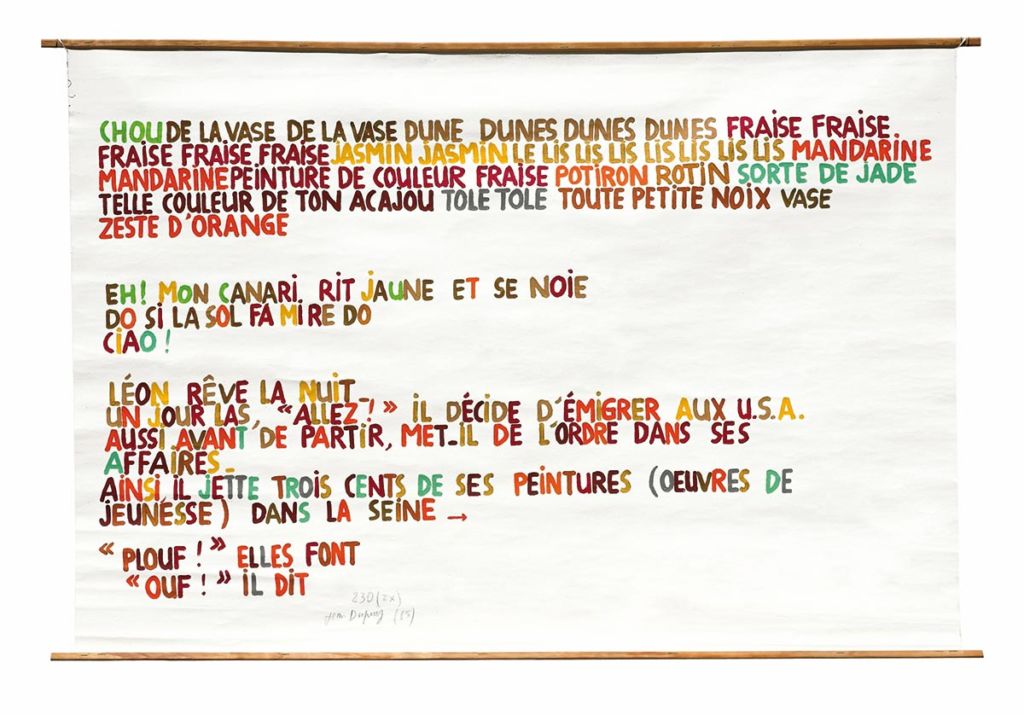

Couverture : Vue de l’exposition, « Sous couvert du contrôle des ressources », Villa Vassilieff, Paris, 2017. Ndidi Dike, « Maps », 2017. Courtesy de l’artiste. Image : Aurélien Mole.