A l’occasion de la sortie du livre THE GREAT OFFSHORE, Art, argent, souveraineté, gouvernance, colonialisme (UV Éditions) qui traite des paradis fiscaux, Switch (on Paper) republie un entretien avec ses auteurs, le collectif RYBN, mené à l’automne 2020 par P. Nicolas Ledoux pour la revue OpticalSound n°7. Trente-six mille signes qui nous plongent dans l’univers des algorithmes hérétiques et autres paravents, proxys, fusibles qui sont la face plus ou moins cachée de toutes ces économies douteuses qui nous gouvernent.

Nous avons découvert votre travail en 2011 lors de l’exposition Fréquences 3 au centre d’art Transpalette à Bourges où vous aviez créé un environnement olfactif qui diffusait du sérum isotonique dans l’air en fonction des données de la pollution atmosphérique. Votre dernière exposition s’intéresse au business offshore et à l’histoire du capitalisme mondial. Pouvez-vous déjà en quelques mots présenter le collectif, puis nous cartographier les sujets que vous avez abordés ces dernières années ?

Aller plus loin

ADM8, Anti-Atlas des frontières, Espace Architecture Flagey-ULB, 2016 © Myriam Boyer

RYBN.ORG est un collectif d’artistes et une plateforme de recherche indépendante fondée en 1999. Le collectif mène des enquêtes en suivant une approche extra-disciplinaire 1, selon le concept proposé par le critique d’art Brian Holmes.

Ces enquêtes cherchent à attirer l’attention sur certains phénomènes qui dépassent ou restent en deçà des seuils de perception humaine, et qui sont représentatifs des transformations actuelles du capitalisme à son heure cybernétique. Par exemple, le trading haute fréquence et ses algorithmes réagissant à la microseconde (ADM 8, 2011 ; ADM X, 2013 : ADM XI, 2015) ; les krachs éclairs qui surviennent sur les marchés financiers (Flashcrash, 2011) ; les marchés des droits à polluer (AiR, 2009) ; les réseaux opaques et les schémas transnationaux de l’évasion et de l’optimisation fiscales (The Great Offshore, 2017) ; les méthodes d’organisation rationalisée et productiviste du travail à l’heure du Digital Labor (Human Computers et AAI Chess, 2018), etc.

Les formes plastiques qui résultent de ces investigations donnent à faire l’expérience sensible de ces phénomènes et transformations en cours, pour en saisir les enjeux politiques et sociaux profonds, qu’on pourrait résumer, à la suite des travaux du juriste Alain Supiot, comme des manifestations concrètes de l’émergence d’une gouvernance par les nombres 2.

Pouvez-vous nous éclairer sur la manière dont vous travaillez en collectif et sous quel statut vous « signez » vos productions, comment vous envisagez le partage – ou non – de la propriété intellectuelle et artistique de vos créations ? Comment cela se passe-t-il avec les institutions quand vous vendez une œuvre, une prestation ?

Le collectif est à géométrie variable et anonyme : les productions sont toutes signées par le collectif. Venant de la scène net.art du milieu des années 1990, qui amène avec elle l’open source, le piratage, le hacking, le peer-to-peer, la propriété intellectuelle nous apparaît comme un leurre – et au passage, un excellent véhicule de fuite des capitaux vers les Bermudes pour les multinationales.

Nous avons d’ailleurs travaillé sur la question de la propriété intellectuelle dans un projet sur les inventions décrites par Philip K. Dick dans ses romans, et que nous tentons de breveter (IPPI, 2015). En miroir, nous avons rassemblé dans un cabinet de curiosités les brevets récents déposés par les GAFAM et qui contiennent les germes d’une réalité dystopique tout droit issue des romans de Philip K. Dick (IPPI-CC, 2019).

Nous nous positionnons donc radicalement du côté de l’open source et de la mise à disposition des productions et contenus. De même, nous nous intéressons à mettre en perspective par collages et rapprochements des connaissances, documents et objets sortis de leur contexte, et que nous réassemblons en autant de bibliothèques spécialisées, et qui accompagnent chacun de nos projets.

Le numérique nous rappelle aussi continuellement le caractère éphémère et volatile des productions, à coup de pannes, de disparitions, et de destructions de mémoires soudaines. Tout notre écosystème techno-informationnel est marqué par une grande obsolescence des supports, des protocoles, des systèmes et des informations. Nous portons un intérêt particulier aux machines qui s’autodétruisent, dont nous nous appliquons à observer la destruction, lente ou rapide selon les cas (ADM 8, 2011 ; Data Ghost – Golem, 2017). L’exemple le plus parlant et qui répondra à la question plus directement c’est OK, que nous avons réalisée à l’occasion d’une commande pour la collection du CNAP, Pop-up 2011, collection d’œuvres numériques sur clés USB : OK s’autodétruit en même temps que l’ordinateur sur lequel elle est lue si, par mégarde ou à dessein, l’utilisateur accepte la proposition qui lui en est faite par l’intermédiaire d’une fenêtre de dialogue système 3.

Les institutions publiques sont très réticentes quand il s’agit d’acheter ou de faire entrer une œuvre collective ? dans une collection, en particulier pour les problèmes liés aux ayants droit mais aussi et sans le dire pour des questions de valorisation : les collectifs ont une durée de vie bien moindre que celle de l’artiste classique et donc un potentiel de risque de dévaluation important. De même les collectionneurs privés. Avez-vous été confrontés à ce type de situation ? L’éphémère, le piratage, l’anonymat sont des positions difficilement compatibles avec le marché – moteur principal de l’économie réputationnelle et financière du système de l’art. Comment RYBN.ORG gère-t-il cette situation paradoxale et pour quelles raisons intervenez-vous dans un écosystème à l’opposé de vos opinions ?

Phineas Ficher, HackBack, A DIY Guide To Rob Banks, 2019

L’art n’est ni réductible à son marché, ni à ses institutions, qu’elles soient publiques ou privées. Pas plus que le marché n’est au service de l’art (bien au contraire). Le marché de l’art est pour nous un sujet d’étude critique, du fait qu’il entre de plain‑pied dans notre étude sur les réseaux de l’économie offshore. Ce marché agit aujourd’hui comme un conduit privilégié pour l’optimisation fiscale organisée des super riches. C’est la nouvelle incarnation du secret bancaire suisse, qui a dû se réinventer à la suite d’une longue bataille juridique perdue contre les États-Unis pour la domination du marché de la gestion de fortune. Nous en avons exploré les mécanismes, les soubassements et les infrastructures dans notre projet The Great Offshore (Algoffshore 2, 2018).

L’art du marché est formaté par le marché (en conformité avec ses exigences de neutralité, ses besoins d’éclats) et appauvri dans la délimitation de sa zone d’intervention. Malgré l’ambiguïté de cette proximité avec le marché, et malgré le potentiel de neutralisation et réappropriation institutionnelle, l’art est un excellent support à toutes sortes d’expérimentations sociales, politiques et écologiques. L’art a une longue tradition d’hérétiques, d’iconoclastes, d’insoumis – on pense bien sûr, pour l’histoire récente, aux situationnistes et à Guy Debord, à Hans Haacke, à Mark Lombardi, à Antoni Muntadas, à Harun Farocki, et à tout un ensemble d’autres figures difficilement catégorisables.

On peut aussi mentionner de nombreuses situations de production et de diffusion non conformes, alternatives, témoignant d’une grande inventivité, où les artistes et les collectifs prennent en main la question des conditions de diffusion. Par exemple, le festival de musique au casque Le Placard de Erik Minkkinen et Sylvie Astié, ou encore le bivouac radiophonique Modulation de Julien Clauss ou encore le collectif ∏-Node. Rappelons également les zones autonomes et éphémères (TAZ) , théorisées par Hakim Bey 4, que les institutions ne savent exposer ou conserver sans les dénaturer, ou se faire déborder : la scène des squats et des raves dans les années 1980-1990 ; celle du net.art dans le milieu des années 1990, alors difficilement commodifiable, authentifiable ou monétisable, car trop volatile, autonome, et autosuffisante sur Internet ; ou encore, celle des médias activistes et des médias tactiques dans les années 2000 (avec les Yes Men, Konrad Becker, Franco Berardi…) ; enfin aujourd’hui, celles des pratiques extra‑disciplinaires, avec par exemple l’Association des Astronautes Autonomes 5, Bureau d’études, le collectif Aliens in Green, les Critical Engineers, les Telekommunisten, DISNOVATION.ORG, Melle Smets, etc.

Nous sommes d’accord mais on ne peut que constater la neutralisation et la récupération de la critique par le système de l’art et en particulier son marché. Ainsi, les « tableaux » de Guy Debord dont le Dépassement de l’art est exposé comme une « vraie peinture » au Palais de Tokyo, et vaut une fortune. De même les œuvres de Hans Haacke et consort. En ce qui concerne les collectifs des années 1990 et en particulier les propositions autour de la musique : elles sont restées en dehors du monde de l’art ou y ont fait des passages justement nécessairement éphémères, principalement pour des questions de diffusion et de valorisation. Il y a toujours une ambiguïté avec les pratiques frontières et leurs basculements inévitables à l’intérieur ou à l’extérieur, surtout quand elles perdurent – souvent rattrapées par l’histoire ou le monde qui s’accélère et inévitablement participe soit à leur capitulation, soit à leur disparition (Société Réaliste, Ultralab™, etc.) ou leur dissolution – ici on pensera à l’action de l’artiste Raivo Puusemp à Rosendale dans les années 1970. Olivier Quintyn, dans Valences de l’avant-garde. Essai sur l’avant‑garde, l’art contemporain et l’institution, parle de critique transinstitutionnelle qui étend « la conflictualité hors de l’institution art, en se connectant à d’autres institutions sociales, parfois en provoquant des crises ou des dissensus forcés » (cf les Yes Men en effet ou Salvage Art Institute). Vous situez-vous alors du côté des hérétiques ou des braconniers ?

Parmi les hérétiques, sans hésiter. Il s’agit d’ouvrir continuellement de nouvelles brèches, de nouvelles failles, qui sont toutes par nature temporaires, et les plus intéressantes sont bien évidemment hors du marché de l’art. La nature et l’architecture des systèmes, quels qu’ils soient, ne doivent pas être pensées comme des fatalités, mais comme autant de terrains de jeu, de systémiques à exploiter, à mettre à profit.

Dans ce sens, par exemple, notre projet ADM XI pourrait être défini comme un plan stratégique de contamination du marché financier, par une mise à disposition des traders et des quants de codes sources d’algorithmes hérétiques, absurdes, poétiques, déficients 6. Ici, la stratégie de contamination, comme celle d’un virus informatique, mise sur la tendance au mimétisme des traders. Sans croire à une transformation de l’intérieur, il s’agit donc plutôt d’identifier les stratégies potentielles de contamination, comme autant de modèles opérationnels, avant que la brèche ne se referme.

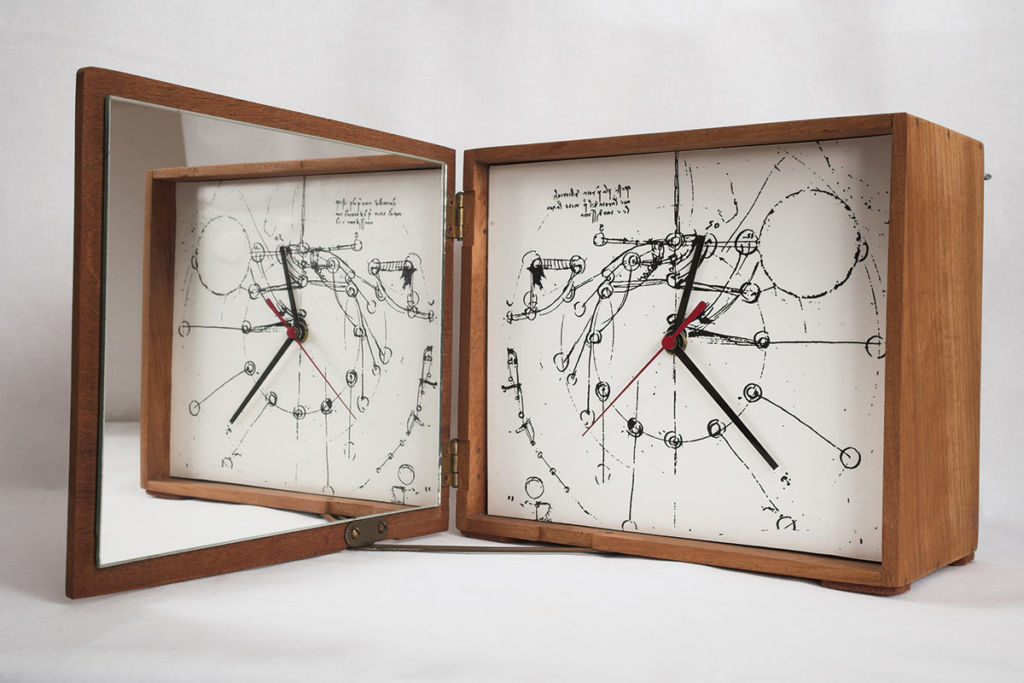

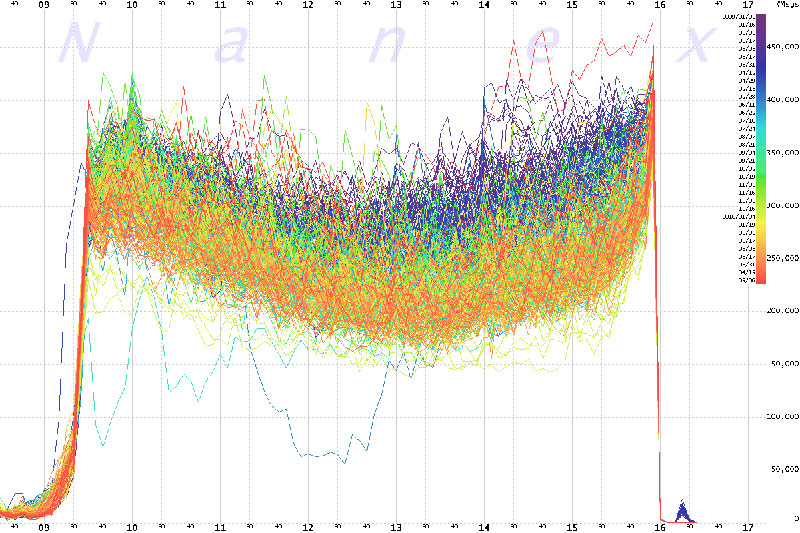

Un autre exemple : notre pièce Flashcrash, performance qui rejoue le fameux krach financier du 6 mai 2010, et qui s’intéresse à l’écosystème technique de la finance contemporaine et à sa proximité avec le domaine de l’informatique. Les marchés sont aujourd’hui totalement informatisés et traversés par des modes opératoires ressemblant aux attaques informatiques de type Déni de service (DDoS) 7. Il s’agit de rendre le système dysfonctionnel, d’en perturber l’agenda en générant une suractivité et d’identifier les champs d’opérations à exploiter. Par exemple, le Flash Crash a révélé que les horloges qui gèrent les relations inter-marchés se désynchronisent sous le coup de transactions massives et synchronisées, générant des prix aberrants (voir à ce sujet les analyses du Nanex sur le Flash Crash). Dans le monde de la finance, où chaque microseconde compte, le dysfonctionnement, les crises, les krachs, permettent de mettre en lumière les mécanismes profonds du système, là où ces mécanismes sont opaques en temps normaux.

Nous entretenons une ambiguïté dans les formes et les objets que nous produisons, aux yeux des milieux dans lesquels ils opèrent. En les positionnant sur plusieurs tableaux, nous tentons de favoriser la contamination d’idées hérétiques dans les domaines que nous fouillons (finance, offshore, datamining). Les Algoffshore, nos modèles spéculatifs d’évasion fiscale automatisés, sont voués à être expertisés et brevetés, faisant basculer le projet The Great Offshore de la critique indirecte à l’autocritique par le système lui‑même, qui va auditer les programmes que nous imaginons et les légitimer, malgré leur absurdité inhérente. Cela conduit souvent à une double incompréhension sur le statut des objets que nous produisons. ADM 8, le robot trader, n’est pas une œuvre d’art pour le milieu de l’art et son public, mais peut l’être du point de vue des banquiers, et conséquemment, reste étranger à tous les domaines par lesquels il transite.

Human Computers in ‘Algotaylorism’ cur. Aude Launay, La Kunsthalle, 2018 © Sébastien Bozon

Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail du projet The Great Offshore et sur la manière dont vous abordez la question de la représentation des données mais aussi de la documentation (plaquettes des banques, livres, articles…) ?

The Great Offshore est un projet de recherche qui s’intéresse aux circuits de la finance offshore. Il a été réalisé tout d’abord sous la forme de recherches de terrains, dans une douzaine de territoires ciblés : Angleterre, Irlande, Jersey et Guernesey, Bahamas, Îles Caïmans, Delaware, Suisse, Liechtenstein, Malte, Luxembourg, Pays-Bas. Pour faciliter nos visites sur place, nous avons conçu une méthodologie mixte entre Tactical Media et dérive situationniste.

Il s’agit d’une application téléchargeable sur Smartphone, le Offshore Tour Operator, un GPS psychogéographique qui organise, de manière autonome, des visites audioguidées des quelque 800 000 adresses des Offshore Leaks (base de données comprenant les données compilées par l’ICIJ des Swiss Leaks, Paradise Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks et Offshore Leaks). Ici, plutôt que de visualiser, il s’agit de faire l’expérience de ces données abstraites, et d’organiser des intrusions dans les circuits offshores, qui deviennent alors moins distants, moins exotiques, moins opaques. C’est une tentative de réancrer notre perception de l’offshore dans le réel, dans toute sa banalité, et de sortir de l’imagerie romantico‑coloniale des cocotiers, des films à la Humphrey Bogart, ou des romans de pirates. Nous prenons systématiquement une photo de chaque adresse que nous atteignons. L’assemblage de ces photos nous donne une vision plus précise de la besogne laborieuse qui se trame derrière ce pan obscur de l’économie mondialisée. Des gratte‑ciels de la finance, nous passons à des immeubles ordinaires, sans fard, comme ce fameux bâtiment en briques rouges du 1209 North Orange Street à Wilmington au Delaware, immeuble qui contient plus de 285 000 sociétés fantômes.

Le projet s’étend aussi bien au‑delà de la base de données de l’ICIJ, dont nous restons résolument critiques vis-à-vis de sa politique de médiatisation, trop souvent spectaculaire, et au vu de sa rapide obsolescence. Nous enrichissons donc cette base de données en lui ajoutant de nouvelles couches de récits, plus locaux et plus situés. À Bâle, par exemple, avec un tour dans le quartier du Frei Lager de Dreispitz pour visiter les zones de fret des œuvres d’art, ainsi que les adresses des agents qui facilitent le lien entre art et optimisation fiscale. Ou encore, en cours de réalisation, un tour des data centers de Dublin, en collaboration avec Paul O’Neil ; ou, à Bruxelles, avec CEO, l’agrégation du Lobby tour dans le quartier européen 8. Avec ces ajouts, nous nous permettons d’insérer des récits plus spéculatifs, plus systémiques, plus infrastructurels.

Le projet joue donc avec une certaine couche de surinformation. Nous exposons volontiers la documentation que nous avons patiemment constituée, une véritable bibliothèque spécialisée sur l’offshore, couvrant de nombreux sujets annexes, et que nous proposons à la consultation et à l’usage, sur Internet, mais aussi dans les centres d’art, transformés pour l’occasion en centres de ressources ultra-spécialisés. Il s’agit non seulement de rendre vivant, d’animer ces archives et ces documents, mais aussi d’en faciliter l’accès, la lecture, de proposer d’en faire l’expérience. Certains documents, issus de différents fonds sont peu accessibles et ont été transposés sur microfilms – comme ces documents que nous avons récoltés à la Banque Nationale Suisse, à la Banque d’Angleterre, aux Archives Nationales des Bahamas, dans les Vertical files du Delaware, etc. Le projet propose également une véritable vidéothèque thématique. Il s’agit d’une véritable composition par couches. Car sur ces premières couches de documents bruts, se superposent d’autres couches d’interprétations et d’analyses. Certains documents choisis sont discutés, analysés, disséqués par différents spécialistes que nous invitons, et dont nous rendons accessibles les témoignages, réalisés sous forme d’interviews (voir par exemple le sous projet Space Offshore, où nous faisons intervenir Konrad Becker, Pippa Goldschmidt, Alain Denault, Frédéric Neyrat, Ewen Chardronnet, etc.) Toutes ces couches sont concentrées sur le site internet que nous avons dédié au projet et qui compile l’ensemble des documents sous la forme d’une encyclopédie catégorisée.

Nous hébergeons sur nos serveurs les documents, pour en préserver la mémoire et en garantir l’accès. Certains de ces documents sont d’ailleurs régulièrement référencés dans des échanges sur les réseaux sociaux, donnant un autre type d’usage à cette bibliothèque sur l’offshore, comme aux autres que nous avons consacrées au Trading Algorithmique, ou aux Human Computers. Cela nous positionne sur le web également comme une base de ressources spécialisée sur les sujets qui traitent du capitalisme cybernétique.

Nanex, HFT data visualisation, 2014

Ces documents sont assez quelconques en tant qu’objets, dans leur mise en forme à la manière de la communication institutionnelle des banques classiques ou des compagnies d’assurance. Ils relativisent l’impression que l’on peut éprouver de la vision très « cinématographique » ou fantasmée que les médias nous servent et qui doit participer aussi à la stratégie commerciale des acteurs du système. Votre approche désacralise un système, des méthodes, une communication. Est-ce une stratégie de votre part ? À l’opposé du travail photographique de Paolo Woods qui dans sa série sur les paradis fiscaux en montre la dimension bling-bling, trading et bancaire très esthétique…

Dans le débat actuel sur l’Intelligence Artificielle (IA), les médias et les politiques ne se focalisent que sur les annonces des grands groupes d’innovation, et les discours des chercheurs-stars qui monopolisent le discours (comme Yann LeCun par exemple), favorisant l’invisibilisation des petites mains qui sont mises au travail par ces dispositifs qu’on imagine entièrement automatisés. Dans le cas de l’IA, c’est au Bangladesh, en Malaisie, en Indonésie ou au Kenya (mais aussi dans une proportion croissante, aux États-Unis et en France), qu’on trouve ces travailleurs invisibles, et qui, pourtant, permettent à ces systèmes d’exister (à défaut de fonctionner). Les Human Computers modernes, ce sont les modérateurs de contenus, les tagueurs, les entraîneurs d’algorithmes, les turcs mécaniques. En outre, ce travail est de plus en plus disséminé, dilué et déguisé dans les sociabilités des plateformes et des réseaux sociaux, avec leurs lots de Captchas, de requêtes de reconnaissance ou de tag des photos de nos amis, etc. Ici, ce sont les utilisateurs qui sont imperceptiblement mis au travail, en plus de se faire soutirer leurs données personnelles.

Le cloud computing et les mirages de l’immatérialité ont récemment cédé la place aux infrastructure studies, à la mise en avant de la consommation électrique des plateformes, de la pollution qu’elles génèrent, de l’enchevêtrement des réseaux de câbles sous-marins, de la toxicité des déchetteries à ciel ouvert où viennent s’échouer nos ordinateurs en fin de vie (comme Toxic City à Agbogbloshie au Ghana par exemple), ou encore, de la géopolitique de l’extraction de minerais rares avec lesquels sont confectionnés nos téléphones soi-disant intelligents, qui alimentent les bases de données des data brokers, si ce n’est celles officieuses de la NSA. Ce que nous apprenons de ces études systémiques, c’est que chaque phénomène complexe possède un back office, moins sexy, moins éblouissant qu’il n’y paraît. Il faut passer de l’autre côté, observer l’envers du décor. Comprendre et retracer l’intégralité de la chaîne, et l’analyser de bout en bout.

En prolongeant cette même idée sur la finance, derrière l’imagerie bling‑bling des photos de Paolo Woods, derrière cette imagerie qui reproduit et qui perpétue le regard colonial et légitime sa puissance, qui donne « envie d’en être », s’affaire dans l’ombre, une armée de comptables, de prête‑noms, de précaires. Les petites mains et rouages du système, qui disent de la finance non pas qu’elle est une affaire de jets privés, de success-story sur les marchés, mais bien un labeur scriptural, une industrie besogneuse, une administration laborieuse de l’exploitation, qui facilite et qui fait le lit de l’émergence du phénomène de l’ultra‑richesse. Pas de milliardaires ou de multinationales, sans cette armée d’avocats, de fiscalistes, de comptables, qui optimisent, arrangent, contractualisent, négocient, légifèrent. Non plus sans ces intermédiaires qui prêtent leurs noms, leurs adresses, leurs identités, leurs casiers judiciaires parfois, en échange de quelques miettes du gâteau. Tous ces multiples collaborateurs sont autant de paravents, de proxys, de fusibles. Nous entrons dans l’âge de la proxy politics 9.

Comment rendre compte de ces phénomènes, lorsque, dans notre cas précis, les contrats de Trusts sont tenus secrets dans des coffres, lorsque les sociétés sont fantômes, inexistantes ? C’est le paradoxe auquel nous nous attaquons avec The Great Offshore. Il s’agit donc de trouver des moyens de donner à voir et de rendre compte d’un phénomène systémique, puissant et transversal, et qui est par nature fuyant et invisible. Les moyens que nous mettons en œuvre sont autant de tentatives, souvent infructueuses, d’essayer de percer cette chape de plomb, de nous émanciper de l’imagerie morbide qui la dépeint habituellement avec une grande complaisance, tout en façonnant notre regard collectif. L’objectif est bien de proposer un nouvel imaginaire, plus à même de faire comprendre la réalité du phénomène, d’élaborer collectivement une critique, d’imaginer des manières de résister.

Vous en rendez compte au moyen d’expositions avec une scénographie particulière à la manière d’une salle de documentation plongée dans l’obscurité avec çà et là des petites tables éclairées par une lampe individuelle sur laquelle sont posées des documents, des ordinateurs… Au mur des cartes, des diagrammes, des photographies. Il y a visuellement une volonté de s’écarter du white cube et de se rapprocher d’une exposition plus scientifique et grand public comme on peut en trouver à la Cité des sciences et de l’industrie. Le dispositif est décor et participe d’une ambiance spécifique, nécessairement factice et un peu en contradiction avec la réalité froide des contenus que vous rendez accessibles, comme autant de traces, de preuves, d’éléments à charge. Comment abordez-vous la question de l’exposition, du décor ? Est-ce une signature et une position esthétique du collectif ?

The Great Offshore, Les Tanneries, 2020 © Wilfried Bartoli

Depuis nos recherches sur l’algorithmique (de 2005 à 2015), nous abordons nos sujets par une branche de l’anthropologie des techniques connue sous le nom d’archéologie des media (Friedrich A. Kittler, Vilém Flusser, et Gilbert Simondon en figures tutélaires). Louis Bec dirait même Épistémologie Fabulatoire . Il s’agit d’imaginer et d’inventer des taxonomies adaptées aux phénomènes techniques complexes contemporains auxquels nous faisons face. Les espaces que nous mettons en place sont donc autant des salles d’études et de travail, fonctionnelles, que des « cabinets de curiosités ». Il y a quelque chose de la bibliothèque (de Babel) mais aussi de la salle de dissection et de la leçon d’anatomie, ainsi que de la salle des espèces menacées et disparues du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, et bien évidemment du Freak Show (de Tod Browning).

Pour l’exposition au centre d’art Les Tanneries, on pourrait le voir également comme une dissection géante du phénomène offshore, explosée dans l’espace, en s’attachant à toutes les traces qui sont à même de créer un récit. Une sorte d’éclaté, comme ces reconstitutions de la navette Columbia de la NASA après son crash, où les pièces sont toutes rassemblées et mises côte à côte afin de conduire les expertises forensiques. Il y a aussi, bien sûr, dans le cadre de reconstitutions pré-accidentelles, la promesse induite de l’effondrement du système, alors qu’il est mis à nu, autant qu’il est mis en pièces.

Ceci dit, nous abordons les espaces artistiques de manière plus vaste que les seuls espaces consacrés. Les white cube sont des espaces morts, où l’on entrepose des traces de nos activités. Ces dernières débordent largement le cadre artistique. Reprenons par exemple les projets ADM XI et ADM 8. Ce sont des intrusions sur les marchés financiers, où l’on vient positionner des entités semi-autonomes dans l’espoir de les voir se reproduire (comme un virus). Ou bien encore, avec le projet AAI Chess, structuré autour d’une partie d’échec infinie qui se déploie sur les réseaux de micro‑travail de Amazon Mechanical Turk (MTurk). Les espaces où nos projets évoluent de la manière la plus intéressante sont les milieux mêmes qu’ils abordent. The Great Offshore crée plus de liens et de relations lorsqu’il est montré à la foire de Bâle, à Malte, à Amsterdam ou à Dublin, même si le phénomène offshore, résonne ici aussi, mais de manière plus souterraine.

Enfin, si l’on sort volontiers des white cubes, il s’agit d’y faire rentrer un peu du dehors. Dans The Great Offshore aux Tanneries, un exemple parmi d’autres, on se sert des Tanneries pour placer un miroir pair à pair du Sherwood Hack, réalisé par la hackeuse Phineas Fisher . L’espace d’expo devient alors partie prenante de la chaîne logistique de l’accessibilité et de la pérennité des données.

Lors du Mini-festival (7-8 mars 2020), toujours aux Tanneries, nous demandions aussi aux invités du plateau radio d’apporter des éléments à insérer dans l’exposition des Tanneries, pour la faire évoluer, mais pour l’ouvrir aussi à d’autres thématiques, à d’autres ailleurs, tisser de nouveaux liens, y faire rentrer du dehors. Dans ce cas précis, avec Ewen Chardronnet, faire résonner le « Capitalisme Alien » avec les projets spatiaux du Luxembourg ; avec Samon Takahashi et son projet Helveticalia, développer sur les relations coloniales entre la Suisse et le Brésil, pour prolonger les thématiques historiques initiées avec l’Angleterre et les Pays‑Bas ; poursuivre la Gold Line, infrastructure de communication HFT qui relie les bourses de New York à Mahwah et Chicago , avec Dinah Bird et Jean-Philippe Renoult, et la mettre en lien avec le site de diffusion de RTL à Junglister.

Vous ne répondez pas à la question de la signature et/ou d’une esthétique « propriétaire »… Est-ce par méfiance ou refus du geste artistique ? Pourtant très présent dans la scénographie et le scénographisme ?

Pour préciser les partis-pris esthétiques de l’exposition, elle est construite en cercles concentriques autour de la « salle noire », au centre, qui présente une série de diagrammes analytiques ; puis un espace intermédiaire périphérique, avec les bureaux et les vitrines, qui donnent à consulter les sources d’information qui nous ont servi pour la recherche, et propose un collage de documents composites ; et autour, aux murs, les Offshore Tour, documentation de nos dérives géolocalisées, qui sont une forme de lecture subjective. Le tout est relié par une bande son qui accompagne les visiteurs et qui commente les éléments visuels présents dans l’espace. La voix off fait le lien entre tous les éléments et plonge le visiteur dans un récit qui structure la visite et l’exposition.

Dans la plaquette The Great Offshore éditée par Semaine, la critique d’art Aude Launay s’appuie sur une citation d’un article de Brett Scott publié dans The Guardian : « La quantité même de données générée par les opérations est trop importante pour que l’investisseur moyen puisse les vérifier. Les investisseurs individuels se fient aux rapports annuels présentant un bilan consolidé de la société. » Dans le cadre de l’exposition, nous pourrions remplacer investisseur par visiteur ? Le temps de visite est souvent proche de la dérive… Comment abordez‑vous la question du visiteur et de l’accès aux documents ? Le white cube comme espace mort l’est depuis longtemps. Pourquoi alors continuer à l’investir ? Comme un produit d’appel ? Une porte d’entrée ?

Difficile de comparer des visiteurs à des investisseurs… les attentes concernant les retours sur investissements sont considérablement différentes. Pour autant, ce que nous essayons d’aménager dans nos expositions, outre le projet artistique sur la représentation du réel, ce sont aussi des espaces de documentation spécialisés, permettant à certains visiteurs de s’en emparer comme des salles d’études ou de lecture. Cela reste évidemment marginal dans un flux de spectateurs qui viennent se divertir, ou se cultiver, mais cela permet aussi peut-être d’opérer un retournement sur la perception de l’art comme un divertissement culturel, et permet également d’en recentrer ses buts sur des objectifs stratégiques.

De la même façon, comme aux Tanneries et à la Labomedia, pour le week‑end du 7 et 8 mars 2020, nous organisons dans les espaces qui nous accueillent des plateaux radio, que nous espérons conviviaux et participatifs, permettant de prolonger le détournement stratégique des centres d’art. À cette fin, nous ne voyons pas les centres d’art comme des espaces consacrés mais comme des structures tournant sur des financements publics et dont la mission est aussi d’héberger des discussions et débats politiques.

Vous ponctuez cet article de nombreuses citations et liens qui appuient vos propos et les inscrivent dans la réalité, leur donnent autorité et fiabilité, une forme aussi à la manière des articles scientifiques. Cela vous met à distance du discours plus conventionnel des artistes-plasticiens. Est-ce une stratégie délibérée de positionnement à la manière du discours du collectif Art Orienté Objet ?

Samon Takahashi, l’un des intervenants de ce plateau radio public du 7 mars, et qui a présenté son projet Helveticalia & Tropicalpen, référencé plus haut, débute son intervention par une citation de Norman Mailer : « C’est de l’accumulation des détails que naît la vérité ».

Cela peut être un élément de réponse, ou alors, c’est une déformation professionnelle, hybride, venue du croisement entre les cultures qui nous ont façonnés : culture de l’hyperlien (et du net.art), de la presse d’investigation (type Monde Diplomatique), de la littérature scientifique, ou encore de l’open source. On cite nos sources, non pas tellement pour faire autorité, mais pour favoriser la construction collective de la pensée.

Quel statut donnez-vous à cet entretien ? Un élément de plus dans le dispositif complexe de documentation de vos projets, du collectif ? Une manière de vous représenter ?

Le choix numéro 1 correspond assez bien, oui. On peut effectivement voir ce type d’exercice comme une manière de continuer et prolonger la dissémination des enjeux et objectifs de nos projets.

En couverture : The Great Offshore, Espace Multimedia Gantner, 2017 © Wilfried Bartoli