Chorégraphie de soi et identité en mouvement Entretien avec Sarah Andrieu

Entretien par Christian Rinaudo

Partant d’un point de vue ethnographique, Sarah Andrieu analyse l’évolution de la danse contemporaine au Burkina Faso. Issue de récits intimes ou collectifs, cette enquête de terrain croise la création de danseurs et danseuses qui font de leur pratique un désir d’émancipation comme la volonté d’en faire un métier à part entière. Pour son auteure, c’est aussi une manière de faire de sa recherche un « engagement ».

Christian Rinaudo : Vos premières recherches exploraient les processus de spectacularisation des danses au Burkina Faso. Vous y analysiez les politiques culturelles mises en place à partir des années 1980 et montriez que l’idéal de création d’une identité nationale dans ce pays oscillait entre les deux pôles de la négation et de la reconnaissance de la diversité culturelle. Que voulez-vous dire par là et la situation est-elle différente aujourd’hui ?

Sarah Andrieu : Avant de répondre, je me permettrais juste de faire un pas de côté historique tant le Burkina Faso a une histoire singulière. Cet éclairage est important pour comprendre la généalogie de ses politiques culturelles. Le pays, appelé Haute-Volta sous le régime colonial, a été « supprimé » dans les années 1930 : une partie du territoire a alors été « rattachée » au Soudan Français, une autre au Niger et une dernière à la Côte d’Ivoire. La colonie a ensuite été « recréée » dans les années 1950 avant d’accéder à l’indépendance en 1960. Par la suite, les premiers gouvernements du pays attachèrent peu d’importance au sentiment d’identité nationale. Alors que dans les autres pays ouest-africains, des Orchestres et des Ballets nationaux, des musées et des festivals culturels furent créés pour donner à voir, à entendre et à sentir les nouvelles nations, en Haute-Volta, les régimes militaires qui se sont succédés durant les premières années d’indépendance ne mirent en place aucune politique culturelle. Il faut attendre l’arrivée au pouvoir de Thomas Sankara leader de la Révolution Démocratique et Populaire en 1983 pour qu’une conscience émerge à propos de l’imaginaire national. L’un des symboles forts et concrets de cette nouvelle politique est le changement de nom du pays. Lors du premier anniversaire de la Révolution, la Haute-Volta devient « Burkina Faso », littéralement « pays des hommes intègres » en langue moore et diula. Les habitants du pays furent nommés « burkinabè » (terme invariable) en référence à la grammaire de la langue fulfulbé. Ce jeu symbolique et inventif sur le nouveau nom du pays révèle de façon plus globale l’idéal de construction du nouvel imaginaire national conçu comme une « fusion » ou un « alliage » des différences ethno-culturelles. Un travail similaire sera réalisé avec les danses traditionnelles. Les responsables en charge des nouvelles politiques culturelles vont inciter les danseurs à « fusionner » leur technique avec d’autres, à s’inspirer des pratiques gestuelles de leurs voisins proches ou éloignés afin de créer une pratique dite « de synthèse » qui rassemblerait les savoir-danser de toutes les populations présentes sur le territoire national. Idée concrètement impossible à mettre en œuvre mais qui provoqua d’intenses débats, tant au sein de l’élite en charge de l’élaboration de la politique culturelle nationale qu’au sein des troupes et des groupes de danseurs. Peut-on s’approprier la danse de l’Autre ? Cet autre a-t-il le droit d’interpréter ma tradition ? Si je « colle » d’autres danses à la mienne, est-ce que je remets en question les spécificités de ma culture propre ? C’est la construction de l’identité et l’altérité qui est ici en jeu. Mes premières recherches de terrain m’ont conduite à aborder ces débats d’un point de vue ethnographique, observer et documenter le travail de différentes troupes de danse burkinabè ayant des rapports distincts à l’identité, la tradition, le récit régional, national ou continental.

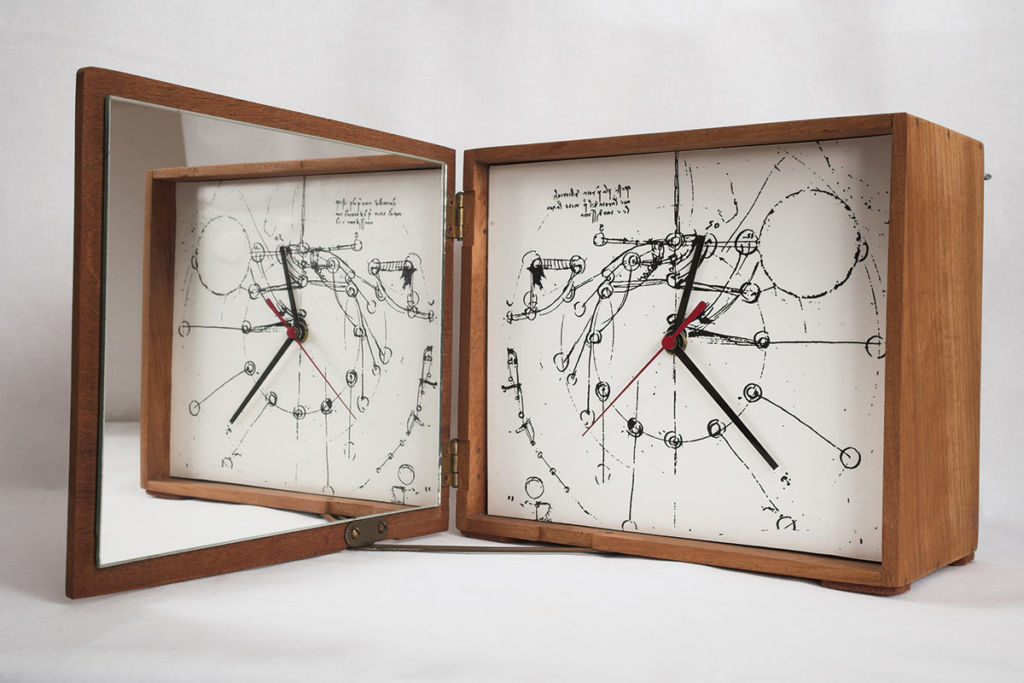

Spectacle d’inauguration de la triennale « Danse l’Afrique Danse ! », Ouagadougou, novembre 2016 © Sarah Andrieu

Aujourd’hui, la politique culturelle burkinabè suit celle de l’UNESCO, plus particulièrement sa déclaration universelle sur la diversité culturelle, une notion reprise dans de nombreux textes et projets à l’échelle locale. Celle-ci serait porteuse de toutes les valeurs et de tous les espoirs. Elle favoriserait le « dialogue entre les cultures » ; elle est également associée à la paix et aux droits de l’Homme ; enfin elle serait un « facteur de développement ». La politique culturelle burkinabè est ainsi davantage tournée vers le développement des industries culturelles et créatives – avatars du néo-libéralisme –, la professionnalisation des artistes, mais également la lutte contre le terrorisme dans un pays particulièrement meurtri par des attaques qui, en cinq ans, ont causé la mort de plus de 1 600 individus, contraint 1 million de Burkinabè, soit 1 habitant sur 20, à quitter leur maison pour venir grossir les rangs des « déplacés » au sein même du pays, et empêché plus de 35 0000 enfants d’accéder à l’école.

Au-delà de l’engagement, du moins rhétorique, du ministère de la culture pour endiguer cette crise, il est important de rappeler les actions fortes entreprises par les artistes dans ce contexte violent et meurtrier. Les initiatives artistiques « privées » ont toujours occupé une large place au Burkina Faso et aujourd’hui, ce sont véritablement elles qui occupent le devant de la scène culturelle face à un État qui n’a guère les moyens d’investir dans une politique culturelle conséquente. Créés par des artistes aux trajectoires internationales, s’appuyant sur des réseaux transnationaux tissés entre l’Afrique et l’Europe, les festivals et les lieux de création poursuivent leurs activités malgré les violences terroristes et proposent même des espaces pour penser cette réalité. La 11e édition des Récréâtrales du 24 au 31 octobre 2020, festival de théâtre dont les représentations ont lieu dans les cours des habitants du quartier de Bougsemtenga à Ouagadougou, avait décidé d’un thème au parfum de résistance : « Nous dresser », un « refus de courber l’échine face à la terreur, un appel à la résistance, un désir de rester debout, de cultiver la cohésion » selon les mots d’Aristide Tarnagda, le directeur du festival. En décembre 2020, le festival Rencontres chorégraphique Dialogues de Corps a quant à lui choisi de placer la crise sanitaire et les confinements au cœur de son programme baptisé « Nos solitudes partagées ».

CR : Vos recherches récentes portent notamment sur le développement des métiers de la danse contemporaine au Burkina Faso. Comment la danse professionnelle a-t-elle évolué dans ce pays et quelles sont les grandes figures qui l’ont marquée ?

SA : La grande majorité des danseuses et danseurs avec qui je me suis entretenue m’ont souvent expliqué « Ici, au Burkina Faso, la danse, ce n’est pas un métier », « Si tu dis que tu es danseur, on va te dire : il faut chercher du boulot ». Cette opposition entre danse et métier est constante dans les récits des intéressé.e.s mais également présente dans les déclarations des personnes que je croisais au quotidien : chauffeurs de taxi, vendeuses d’eau, boutiquiers, collègues et ami.e.s…

Ce que j’ai pu observer au sein du festival Dialogues de Corps puis, plus tard, à l’intérieur du Centre de développement chorégraphique La Termitière, c’est une volonté farouche des danseuses et danseurs burkinabè inscrits dans des réseaux artistiques transnationaux, de changer ce regard et d’offrir aux jeunes Burkinabè et plus généralement aux jeunes talents ouest-africains qui souhaitent s’engager dans cette voie, des espaces de formation où iels pourront acquérir des savoir-faire techniques mais également un lieu où leur choix professionnel serait respecté et soutenu, leur désir et leur crainte écoutés.…un espace où l’on peut prendre confiance, et se dire « c’est possible de devenir danseur », et plus encore, « c’est possible de devenir danseur en vivant à Ouagadougou » tant le lien entre métier de danseur, « voyages » et installation en Europe est fort.

Formation « Engagement Féminin », Compagnie Auguste et Bienvenue, La Termitière, Ouagadougou, juillet 2013 © Céline Paquay

Plusieurs figures de la création chorégraphique burkinabè travaillent dans ce sens. Nous pouvons citer Irène Tassembedo, première danseuse à avoir été formée à l’étranger, dans les années 1980, lorsqu’elle intégra l’école Mudra Afrique fondée au Sénégal par le président Leopold Sédar Senghor et le chorégraphe français Maurice Béjart. Après avoir vécu une vingtaine d’année à Paris, elle est revenue s’installer à Ouagadougou en 2007 pour y fonder une école conçue comme un espace où les jeunes peuvent acquérir des « clefs » techniques mais également artistiques et administratives leur permettant de devenir des danseuses et danseurs professionnel.le.s. Salia Sanou et Seydou Boro, deux artistes qui, dans les années 1990, ont créé la compagnie Salia nï Seydou en même temps qu’ils collaboraient avec la chorégraphe française Mathilde Monnier, se sont également énormément investis dans le secteur de la formation en initiant en 1997 les rencontres chorégraphiques Dialogues de Corps puis en inaugurant en 2006, dans un quartier populaire de la capitale, La Termitière, qui est devenue en quelques années un haut-lieu de la danse en Afrique de l’Ouest, nœud d’un vaste réseau artistique où circulent des talents d’horizons divers et qui propose également des formations longues de trois ans. Citons enfin Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié qui ont créé en 2008 un espace de formation dédié exclusivement aux danseuses tant les inégalités de genre structuraient et structurent encore la danse professionnelle burkinabè. Baptisée Engagement Féminin, cette formation se déroule chaque année à Ouagadougou en juillet ou en août et propose un format mixte d’apprentissage mêlant cours, ateliers et accompagnement à la création.

Au final, s’il n’est pas encore possible de dire que les métiers de la danse jouissent d’une reconnaissance pleine et entière au sein de la société burkinabè, j’ai eu la chance d’assister à la fabrique d’un champ artistique professionnel disposant de ses espaces de transmission, de création et de diffusion. J’ai également été témoin de la reconnaissance internationale grandissante de chorégraphes du Burkina Faso, de leur installation permanente ou temporaire en Europe ou aux États-Unis mais également de leur structuration en collectif pour renforcer le champ chorégraphique burkinabè et faire entendre aux pouvoirs publics le rôle joué par les artistes de la diaspora dans les dynamiques sociale, économique et même politique de leur pays1. Car en effet, ce sont là encore les artistes de la diaspora qui s’investissent dans la création de ces espaces de formation dans un pays où il n’existe ni école ni institut artistique national proposant une formation en danse.

CR : Tout en étant localement situés, vos travaux ethnographiques menés en Afrique de l’Ouest mais aussi entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe vous ont permis d’explorer ce que vous appelez des imaginaires de la globalisation. En quoi les dynamiques circulatoires informent-elles ces imaginaires produits par les acteurs que vous suivez ?

SA : C’est une question complexe tant les imaginaires sont divers et les dynamiques circulatoires hétérogènes. D’une part, je voudrais souligner que les imaginaires de la globalisation sont présents chez les danseurs que j’ai rencontrés à Ouagadougou que ces derniers aient voyagé ou non. S’il reste nécessaire aujourd’hui d’internationaliser sa carrière pour s’accomplir professionnellement, une large majorité des danseurs burkinabè (les plus jeunes en formation mais pas uniquement) ne circule que peu ou pas. Cela ne veut pas dire que ces individus ne déploient pas d’imaginaires de la globalisation tant Ouagadougou, Bobo Dioulasso ou les autres villes du Burkina Faso sont connectées au reste du monde : les images, les imaginaires et les récits y circulent avec les individus mais également avec la radio et la télévision, Internet et les smartphones. Autre élément qui peut être important à préciser : les différences qui existent entre des imaginaires qui se déploient ou s’énoncent dans la sphère intime et d’autres que l’on élabore pour un public dans le cadre d’une performance. Ainsi, le fait de ne pas voyager ou même d’être bloqué (par l’administration qui accorde ou non un Visa par exemple) va jouer sur le « travail de l’imagination2 » tout autant que le fait de circuler intensément. J’ai pu observer, dans le cadre de discussions informelles avec des danseurs peu mobiles, la manière dont était élaboré un « exil imaginaire », proche de celui observé par l’anthropologue français Thomas Fouquet auprès de la jeunesse de Dakar au Sénégal3, au sein duquel l’ailleurs est fantasmé et l’ici et maintenant délaissé, désinvesti. L’espace très cosmopolite de La Termitière où se côtoient artistes africains et européens venus transmettre ou créer, danseurs burkinabè de retour de tournées ou, s’ils résident en Europe, en période de travail au Burkina Faso, consolide ces exils imaginaires. Les interactions qui existent entre les danseurs peu ou pas mobiles et ceux pour qui la mobilité constitue un style de vie nourrissent ces inventions de soi où la circulation, la liberté de mouvement, le passage d’un monde à l’autre occupent une place centrale. Cet « exil imaginaire » est peu présent au sein des créations ou plus exactement ce n’est pas nécessairement ceux qui le vivent au quotidien qui s’en emparent. En 2006, Serge Aimé Coulibaly4 a fait de cette thématique le cœur de A benguer, qui en nouchie (argot ivoirien) désigne l’Occident. Dans cette pièce regroupant 4 danseurs et 3 musiciens, il était question des « benguistes », ces Africains qui reviennent au pays et « font les malins » en distribuant des billets de banque au DJ dans les « maquis » d’Abidjan, bars-dancings en plein air. Mais A benguer, c’était aussi une pièce hommage à ces « explorateurs contemporains » disparus en mer ou bloqués aux frontières de l’Europe.

Si ces formes d’exil imaginaire occupent une large place dans la fabrique des subjectivités contemporaines de la jeunesse ouagalaise, c’est davantage les imaginaires de la localité – entendue au sens large comme espace symbolique regroupant son histoire, ses ancêtres, ses valeurs et ses savoirs propres – qui occupent le devant de la scène tant chez les danseuses et danseurs aux carrières transnationales que chez celles et ceux qui circulent peu. Il serait trop long là encore d’entrer dans les détails de ces mises en scène du « local » mais notons que les pratiques liées à l’univers de la tradition constituent un formidable réservoir d’inspiration pour les artistes burkinabè : la lutte, cette pratique à la fois ancienne et très contemporaine qui à Dakar attire tout autant de public qu’un match de football, inspira Salia Sanou dans son spectacle Clameur des arènes, mais également Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié dans Zouhan-La parole ; dans Kirina, opéra orchestré par Serge Aimé Coulibaly, la matière artistique est empruntée à l’histoire de la création de l’empire du Mali au XIIIe siècle. Dans ces pièces, l’histoire mobilisée n’est pas déconnectée du monde ni du temps présent. Il s’agit davantage de donner à voir d’autres imaginaires de et sur l’Afrique à des publics occidentaux mais également de mettre en valeur des techniques du corps, des mythes, des valeurs qui font sens pour les publics du continent africain. L’un des principaux défis auxquels se trouvent confrontés les danseuses et danseurs burkinabè est de pouvoir « parler » à plusieurs types de publics, sans se laisser enfermer dans les attentes exotiques de certains spectateurs occidentaux ou les stéréotypes de certains spectateurs africains qui font de la « danse contemporaine » une pratique de et pour « les blancs ».

CR : Vous vous êtes également intéressée à ce que vous avez appelé « des récits chorégraphiques de soi féminins » au Burkina Faso. Quelles formes prennent ces écritures chorégraphiques de soi et en quoi relèvent-elles d’une individualisation des carrières, d’une « création en solo » ?

SA : Le solo occupe aujourd’hui au Burkina Faso une place importante au sein des trajectoires professionnelles. Au cœur de certains festivals5, il constitue également un élément clef du « projet artistique » de fin d’études à La Termitière. Évidemment, créer en solo/un solo, du fait de la légèreté de ce type de pièce (en particulier en terme de coûts de transport) et de sa reconnaissance au sein du marché globalisé de la danse contemporaine, offre aux artistes qui se lancent dans le métier une insertion plus aisée sur les circuits internationaux. Cependant, ce que j’ai souhaité montrer dans cette étude autour des solos burkinabè, c’est la manière dont cette forme artistique « occidentale » venait rencontrer des dynamiques d’individuation et d’individualisation très fortes au sein des sociétés africaines contemporaines. Ce type de spectacle permet aux jeunes danseuses et danseurs de s’accomplir en tant qu’artistes, auteurs de leur création mais également en tant qu’individus, auteur.e.s de leur propre existence. Le solo constitue un espace où l’on peut explorer de nouvelles techniques du corps mais aussi donner à voir des images de soi qui sont à la fois très intimes et collectives. Lorsque les danseuses burkinabè s’en emparent, c’est à la fois pour évoquer des fragments d’existence personnelle mais également pour proposer des imaginaires féminins qui renvoient à des prises de paroles, de pouvoir et de liberté. Le solo est aussi pour les danseuses un moyen de prendre en main leur trajectoire professionnelle et d’échapper parfois à des formes de destin imposé. Lorsqu’elles mettent en récit leur trajectoire, elles insistent sur le choix d’une vie à rebours des attentes locales, une vie faite de « voyages » et de tournées à l’opposé de celles des autres femmes attachées à la sphère domestique, une vie où l’on ose s’affirmer, dire ce que l’on pense et ressent. Ces récits ne doivent pas être pris au pied de la lettre même s’ils doivent être pris au sérieux. Ils mettent en scène des vies contrastées et stéréotypées opposant la « danseuse aventurière » à la « femme au foyer » soumise. Ces deux figures n’existent pas dans la réalité de manière si tranchée mais cette opposition permet aux danseuses de donner encore plus de force à cette liberté de mouvement à laquelle elles aspirent mais qui, soulignons-le, est également pesante tant le choix de cette carrière est mis en balance avec d’autres désirs et projets essentiels, comme celui de fonder une famille.

Formation « Engagement Féminin », Compagnie Auguste et Bienvenue, La Termitière, Ouagadougou, juillet 2013 © Céline Paquay

CR : Votre démarche ethnographique repose beaucoup sur l’aménagement de moments de rencontre avec des danseuses, durant lesquels leur récit de soi peut prendre le temps de se construire, comme dans le projet Engagement Féminin que vous avez suivi avec votre collègue Nadine Sieveking, un espace de formation en danse contemporaine localisé à Ouagadougou et destiné aux femmes ouest-africaines. Ces échanges offrent l’occasion aux danseuses de mettre en mot leur propre trajectoire et leur sensibilité. Ils sont aussi une source qui peut parfois nourrir leur travail créatif. Comment percevez-vous ces interactions entre démarche d’enquête et processus créatif ?

SA : La confiance que nous ont accordée Auguste Ouédroago et Bienvenue Bazié lors du travail ethnographique entrepris avec Nadine Sieveking autour du projet de formation Engagement Féminin qu’ils ont créé à Ouagadougou, a tout de suite été très forte. Lorsque nous avons débuté le travail de terrain en juillet 2011, nous avons rapidement été intégrées au groupe et si nous ne participions pas à la formation sur le plateau, nous étions du matin au soir présentes avec les formateurs et les stagiaires. Nous avons observé les moments de travail technique et créatif, partagé les pauses, les rires et les moments de fatigue, nous avons également mené des entretiens avec chacune des danseuses participant au projet. Ces moments de discussion avaient lieu en fin de journée, nous menions parfois les entretiens ensemble mais lorsque nous sentions que c’était pesant pour certaines de nos interlocutrices d’avoir en face d’elles un duo d’anthropologues, nous nous séparions pour former des dialogues plus équilibrés entre danseuse et chercheuse. Ces entretiens, dont la forme était celle du récit de vie, furent très bien vécus par les danseuses qui nous ont souvent remercié de leur offrir l’occasion de mettre en mots des moments parfois douloureux de leur parcours.

Il n’est pas certain que les danseuses aient réellement fait le lien entre ces moments d’entretien et les improvisations dansées centrées sur l’intimité, très présente durant la formation. L’exercice du récit de vie peut aisément devenir matière à création dans un contexte esthétique où savoir se raconter et mettre en scène son intimité sont deux techniques très valorisées sur le plan artistique. Il pourrait donc y avoir une articulation forte entre technique ethnographique et processus créatif mais il faudrait pour cela établir dès le départ un partenariat « artistes-chercheurs » avec des désirs, des enjeux, des cadres éthiques et méthodologiques clairement définis. Dans le cadre de ce projet, l’enquête anthropologique a conservé tout du long une visée de recherche même si elle a ensuite donné lieu à une forme de restitution singulière.

CR : Engagement Féminin a aussi été l’occasion d’expérimenter une recherche empirique menée en duo. Qu’est-ce que cela vous a apporté et souhaitez-vous dans l’avenir développer des formes renouvelées de travail en équipe ?

SA : Après la longue période de travail solitaire éprouvée durant la thèse, j’ai découvert avec beaucoup de joie et de plaisir la recherche empirique menée en duo avec Nadine Sieveking, collègue anthropologue aujourd’hui rattachée à l’Université de Göttingen. Pour travailler ensemble sur le terrain, il faut s’entendre, avoir une sensibilité compatible et des manières proches de concevoir le terrain. Tout ceci s’est avéré dans notre équipe et nous avons été rapidement assimilées par les danseuses et danseurs comme un couple inséparable. Les longs moments d’échange durant le processus d’enquête mais aussi après, lors de notre retour en Europe, ont constitué une pratique précieuse et très stimulante, nourrissant tout autant l’enquête que le processus d’analyse et d’écriture.

Je souhaiterai poursuivre cette dynamique de terrain partagée ou de partage du terrain. La crise sanitaire actuelle n’est pas propice aux voyages, mais les idées autour d’un nouveau terrain à Abidjan associé à l’invention de nouvelles formes de collaboration sont néanmoins en germe !

CR : Outre le travail en équipe et votre implication auprès des artistes, vos recherches vous ont conduite à inventer des formes de restitution hétéroclites. Comment le travail d’anthropologue peut-il être partagé avec les artistes auprès de qui vous menez vos enquêtes ethnographiques et plus largement avec des publics non académiques ?

SA : La restitution des analyses issues de l’enquête auprès des actrices et des acteurs avec lesquel.le.s nous avons dialogué, partagé une expérience, qui nous ont ouvert les portes de leur lieu de travail ou même de leur maison, est une étape importante du processus de recherche ethnographique. Échanger, présenter ou donner à lire les travaux universitaires (mémoires, thèse) ou articles scientifiques aux artistes avec lesquels on a collaboré constitue la forme la plus basique de cette restitution. Au-delà de cette remise de documents qui ne seront pas forcément lus par ceux qui sont au cœur de nos écrits, nous avons avec Nadine, suivant la demande de Bienvenue Bazié et Auguste Ouédrogo pour les 10 ans du projet Engagement Féminin, fabriqué un livret d’une vingtaine de pages constitué principalement d’extraits d’entretiens que nous avons réalisés avec les danseuses du projet. La possibilité de donner à lire ces extraits à un public élargi, la manière dont ces paroles pouvaient être comprises par des lecteurs parfois éloignés du milieu de la danse burkinabè, la sélection de ces récits parfois intimes, ont entrainé des échanges soutenus et soulevé de nombreux questionnements éthiques. Si donner à lire ces extraits d’entretiens constituait pour nous la meilleure manière de donner la parole aux danseuses sans parler à leur place et se substituer à leurs mots, la seule matière dont nous disposions était constituée de retranscriptions d’entretiens qui n’avaient pas été réalisés dans le but d’être diffusés à un large public. Il nous fallait conserver ce « pacte » ethnographique : les danseuses ont donc été anonymisées, les extraits d’entretiens furent thématisés et assortis d’une courte notice contextuelle permettant une meilleure compréhension. Ce livret a été notamment proposé aux spectateurs français venus assister au spectacle « Les vivants », mis en scène par Lacina Coulibaly, Bienvenue Bazié et Auguste Ouédraogo et interprété par sept danseuses ouest-africaines ayant participé à Engagement Féminin. Il continue aujourd’hui d’accompagner les moments de présentations du projet, en France ou au Burkina Faso où il est proposé à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont cette formation est vécue par les danseuses.

Formation « Engagement Féminin », Compagnie Auguste et Bienvenue, La Termitière, Ouagadougou, juillet 2013 © Céline Paquay

CR : Dans le programme de recherche Création en migration financé par Université Côte d’Azur, vous travaillez actuellement auprès de chorégraphes burkinabè installés en Europe afin de décrire les formes d’articulations entre art, activisme et migration. Pour quelles « causes collectives » ces artistes en migration se mobilisent-ils et quelles formes leurs engagements prennent-ils ?

SA : Création en migration est un cadre de réflexion très stimulant qui m’a permis d’entreprendre des enquêtes de terrain en France auprès d’artistes que j’avais connus au Burkina Faso et d’ouvrir la porte d’un champ de recherche qui ne m’était pas familier. J’ai pu travailler autour des formes d’engagement des artistes burkinabè installés en Europe qui sont à la fois hétérogènes mais tous multi-situés. Comme je l’ai déjà évoqué à plusieurs reprises, les actions de ces artistes se déclinent à la fois en Europe et au Burkina Faso. J’ai mentionné Serge Aimé Coulibaly, qui travaille à partager d’autres imaginaires africains dans ses spectacles présentés sur les scènes internationales tout en créant un espace de formation et de diffusion à Bobo Dioulasso avec la création d’un lieu artistique baptisé Ankata et d’un festival-concours de solo destiné aux jeunes créatrices et créateurs du continent. Salia Sanou, chorégraphe installé à Montpellier et co-créateur avec Seydou Boro de La Termitière, s’emploie quant à lui à décloisonner et ouvrir les espaces de la danse contemporaine en France en travaillant avec des danseurs amateurs, dans l’espace public. Au Burkina Faso, il introduit la danse dans des camps de déplacés et imagine avec les réfugiés des espaces d’expression corporelle et musicale. Autre artiste burkinabè résidant à Berlin, Ahmed Soura met au cœur de son propos artistique la déconstruction des stéréotypes racialisants et s’intéresse à la place accordée aux artistes noirs en Allemagne. Il imagine dans le même temps un espace culturel à Banfora, sa ville natale située à l’ouest du Burkina Faso, au sein duquel les habitants de cette petite ville pourraient voir des films, des pièces de théâtre ou des spectacles de danse dans plusieurs langues. Auguste Ouédraogo et Bienvenue Bazié, très investis dans les sphères artistique, associative et sociale de la ville de Bordeaux où ils résident, poursuivent leur bataille pour l’accès des danseuses à des carrières professionnelles via Engagement féminin. C’est la complexité et le caractère multi-sites de ces engagements que je tente de décrire dans ce projet tout autant que les défis concrets auxquels se trouvent confrontés ces artistes.

CR : Enfin, vous participez depuis peu à un nouveau programme collectif de recherche intitulé « Cultures du numérique en Afrique de l’Ouest : musique, jeunesse et méditations ». Vous comptez y réaliser une ethnographie des vidéo-clips en Côte d’Ivoire. Après les imaginaires de la globalisation forgés par la danse contemporaine professionnelle au Sud et au Nord, les formes esthétiques et chorégraphiques « populaires » des vidéo-clips. Est-ce cette autre manière de se connecter au monde qui vous intéresse dans ce projet ?

SA : Ce projet sur les Cultures du numérique en Afrique de l’Ouest est passionnant et je suis heureuse de pouvoir collaborer à nouveau avec l’ethnomusicologue Emmanuelle Olivier avec qui j’ai eu la chance de travailler tout juste au sortir de ma thèse dans le cadre d’un vaste projet sur les circulations de musiques et de danses en contexte global. Ce nouveau programme de recherche consacré aux pratiques et usages des technologies numériques en Afrique réunit des ethnomusicologues, des anthropologues, des ingénieurs sonores, des sociologues et des économistes. J’y entame une recherche sur « le monde » des vidéo-clips à Abidjan qui traitera de leur fabrication et des nouveaux métiers qui leurs sont associés mais également de leur dynamique circulatoire et des imaginaires (du corps notamment) qu’ils transmettent. J’ai hâte d’ouvrir ce nouveau chantier et d’entreprendre les recherches de terrain que j’imagine bien différentes de mes précédentes enquêtes sur la danse contemporaine burkinabè, qui constitue certes un milieu cosmopolite et transnational tout à fait passionnant mais qui est également un tout petit monde. Il m’est apparu parfois comme une île dans la ville de Ouagadougou tant les dynamiques professionnelles et sociales que je pouvais observer au sein de La Termitière sont singulières. Prendre comme objet les vidéo-clips de musique et de danses populaires ivoiriennes (le fameux « coupé-décalé » en particulier), c’est travailler sur des pratiques extrêmement répandues qui circulent, sont regardées, imitées, dansées par un nombre très important de personnes. Ce nouvel objet permettra d’appréhender d’autres manières de se connecter et se situer dans le monde. Ces vidéo-clips sont connectés aux imaginaires globalisés de la blackness qu’ils s’attachent à re-sémantiser, tout autant qu’ils relaient les représentations de l’autochtonie dans un contexte social et politique où la construction de la figure de l’étranger occupe une place centrale.

Remerciements aux danseuses et danseurs burkinabè pour leur accueil bienveillant et à la photographe Céline Paquay pour son autorisation généreuse à diffuser ici certaines de ses photographies.

Sarah Andrieu est anthropologue, maitresse de conférences au département des Arts de l’Université Côte d’Azur. Elle est membre du Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants (CTEL) et membre associée à l’Institut des mondes africains (IMAF). Ses recherches, menées au Burkina Faso depuis 2002, portent d’une part sur les usages politiques des danses traditionnelles par l’état postcolonial et d’autre part, sur les dynamiques de circulation d’esthétiques, de savoirs, d’imaginaires dans le champ globalisé de la « danse africaine contemporaine ». Elle a participé à différents programmes de recherches collectifs dont les programmes « Système de savoirs et d’apprentissage en Afrique », « Création musicale, circulation et marché d’identités en contexte global » et les projets IDEX Université Côte d’Azur « Créations en migration » et « Pratiques de l’entretien en danse ». Elle est actuellement membre du projet de recherche « Cultures du numérique en Afrique de l’Ouest : musique, jeunesse et médiations » coordonné par Emmanuelle Olivier au sein duquel elle ouvre une recherche sur le monde des vidéo-clips en Côte d’Ivoire.

Elle est membre du conseil scientifique du GIS études africaines et du comité scientifique éditorial de la revue Recherches en danse.

Couverture : Engagement Féminin, Compagnie Auguste et Bienvenue, La Termitière, Ouagadougou, juillet 2013 © Céline Paquay

1.Notamment au sein de la récente association des danseurs et chorégraphes du Burkina Faso et de la diaspora baptisé Mbomen (Dansons en langue fulfulbé).

2.Pour reprendre les termes d’Arjun Appadurai. Cf : Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

3.Voir notamment Thomas Fouquet, 2007, « Imaginaires migratoires et expériences multiples de l’alterité : une dialectique actuelle du proche et du lointain », Autrepart, n°41, pp. 83-98.

4.Danseur et chorégraphe burkinabè aujourd’hui installé en Belgique et qui continue d’être très présent non seulement au Burkina Faso notamment à Bobo-Dioulasso où il a créé le festival de danse solo « Simply the best » et un lieu de création-transmission baptisé Ankata, mais également à Ouagadougou où il présente systématiquement ses dernières créations qui tournent parallèlement dans les plus hauts-lieux de la culture européenne (festival d’Avignon, Théâtre national de Wallonie-Bruxelles, Théâtre national d’Amsterdam, Biennale de Lyon…).

5.Notamment le festival-concours « Africa simply the best » créé par Serge Aimé Coulibaly à Bobo-Dioulasso.