Tout est à vif (Sur la peinture d’Adrian Ghenie) Entretien avec Yannick Haenel

Écrivain hanté par la peinture expressive, Yannick Haenel a écrit en 2020 un livre (Déchaîner la peinture, Actes Sud) sur l’œuvre d’Adrian Ghenie, artiste roumain d’une quarantaine d’années. Peintre d’histoire au travers de portraits de « monstres » du passé (Hitler, Göring, Ceaușescu …), Ghenie produit des « kidnapping macabres » dans des déluges chromatiques. Il est aussi un peintre d’atelier, dans sa solitude créatrice, archétype de l’artiste intense et habité, idéalisé par Yannick Haenel dans ses ouvrages.

Frédéric Maria : Si on commençait par la fin ? Dans les dernières lignes de Déchaîner la peinture, votre ouvrage consacré au peintre roumain Adrian Ghenie, vous affirmez que votre travail « ne relève pas de l’histoire de l’art ou de la critique » mais qu’il est le fruit d’une « enquête passionnée ». Pouvez-vous nous dire en quoi a consisté cette enquête et comment est née cette passion ?

Adrian Ghenie, The Collector 4, 2009, huile sur toile, 200 × 240 cm. Crédit & courtesy © Adrian Ghenie

Yannick Haenel : Je conçois chacun de mes livres comme une aventure d’écriture qui nécessite ses propres conditions, sa durée, son intensité, son protocole, son partage du profane et du sacré, sa bibliothèque intérieure. Que j’écrive sur Adrian Ghenie ou sur le procès des attentats de janvier 2015 que je viens de couvrir durant trois mois, il s’agit de la même chose, c’est-à-dire de littérature. Je ne me plie pas à un genre, mais me rends disponible à ce qui le déborde : je cherche juste à trouver les mots. Après m’être confronté au modèle narratif de la « biographie » avec La solitude Caravage, je n’ai plus eu envie d’arrêter d’écrire sur la peinture : elle suscite un tel engagement d’écriture, un tel afflux nécessaire de nuances, une telle ampleur d’immersion que j’ai poursuivi avec Adrian Ghenie, que je ne connaissais pas, et dont on me proposait de me montrer les œuvres. C’est un coup de téléphone de Harry Jancovici, l’éditeur de Logique de la sensation, le livre de Deleuze sur Bacon, qui a tout déclenché : j’étais en plein dans l’écriture proliférante du Caravage, un été de canicule, seul, à Paris, et Harry Jancovici m’a proposé de venir voir chez lui des reproductions de tableaux de Ghenie. Je suis allé à ce rendez-vous immédiatement, par curiosité. Là, Jancovici avait procédé à une sorte de dispositif : des catalogues d’exposition étaient ouverts sur une grande table, si bien qu’à peine passé la porte, je ne voyais qu’eux, j’étais pris, captivé, capturé par l’univers de Ghenie. J’ai dit oui tout de suite, et je me souviens que le livre commençait déjà à s’écrire à travers notre conversation : Ghenie m’a tout de suite inspiré. Ce qui fait venir les phrases, c’est ça qui m’intéresse. La peinture est muette, mais elle demande à se dire. Je dirais même, à la manière de Lacan, qui le dit de l’amour, qu’elle ne va pas sans dire. Bref, je suis reparti avec tous les catalogues sous le bras, et il a été convenu que j’écrive une « monographie ». Je me suis donc lancé dans un face-à-face avec ce modèle d’écriture, que je me suis amusé à faire dériver. Je ne sais si je suis parvenu à en déjouer les procédures, mais ce n’était même pas le but : il s’agissait de faire surgir de la matière-Ghenie un stock de phrases et de pensées qui en retour éclairent celle-ci. Regarder Ghenie en tous sens, c’était entrer dans une effervescence parlante. Je n’ai pas composé de livre, ça s’est fait par ajustements successifs, par tableaux de phrases. J’ai commencé à m’interroger sur la série des peintures stupéfiantes qui représentent Göring, j’ai considéré que cette série pouvait constituer une porte d’entrée, alors je suis entré. J’ai écrit : « Regardez cette chambre rouge… » — et là, ça n’a plus arrêté, le livre s’est déroulé de lui-même, la peinture se pensait dans ma tête. C’est une enquête, mais aussi une sorte de roman cérébral, une hypothèse esthético-métaphysique où je tente de deviner la succession des gestes, des décisions, des orientations de Ghenie. J’élabore un parcours de l’œuvre, qui relève de ma seule intuition, c’est-à-dire de ma fantaisie. Je ne sais ce qu’en pense Ghenie. Et puis c’est surtout un texte qui rend compte d’une ardeur : celle qui s’est allumée au contact d’une œuvre, et que j’espère contagieuse, du moins transmissible. Le feu est sans limites. En côtoyant les tableaux de Ghenie, je n’ai cessé pendant des mois d’avoir des phrases, de prendre des notes, d’accumuler des formulations. J’étais dans ce feu qui est le livre lui-même, et qui se propage aux formes d’une passion que fait naître la peinture.

FM : À 43 ans, malgré ses succès internationaux et bien que défendu à Paris par la Galerie Thaddaeus Ropac, Adrian Ghenie est encore peu connu en France. Pouvez-vous nous le présenter ? Dans quel cadre a eu lieu votre rencontre avec l’homme et l’œuvre ?

Adrian Ghenie, Vincent van Gogh as an old man, 2014, huile sur toile, 50 x 40 cm. Crédit & courtesy © Adrian Ghenie

YH : Je ne peux pas vous « présenter » Adrian Ghenie, je le connais à peine. Je l’ai vu une fois, à Berlin, dans son atelier. Nous avons eu un dialogue compliqué, car il ne parle pas français et je parle mal anglais. Je me sentais très libre, absolument redevable de rien, même pas limité par une quelconque amitié. Ghenie, je le dis sans malice, j’en ai fait mon personnage, un « personnage conceptuel », comme diraient Deleuze et Guattari : celui du peintre contemporain. Je ne désirais pas écrire une monographie à la façon des critiques d’art, qui souvent se contentent de faire une fiche améliorée sur les artistes. Encore une fois, j’étais pris avant tout dans un acte de littérature. La littérature ne relève pas du renseignement culturel. Franchement, puisque à notre époque d’archives instantanées, il est possible d’avoir des informations en trois secondes en allant sur Internet, j’ai pensé que c’était tout à fait absurde que je donne des éléments biographiques sur Ghenie : ils sont sur votre téléphone ! Et puis, le fait que Ghenie soit un peintre très coté, je m’en foutais complètement. C’est une dimension qui peut éventuellement être pensée par des sociologues de l’art, car le succès peut transformer une œuvre, et troubler ses stratégies esthétiques, c’est une évidence ; mais pour écrire le livre que je désirais écrire — c’est-à-dire une expérience de pensée avec une œuvre —, ça n’a pas joué : je veux dire que ce n’est pas parce qu’il vaut cher que je l’ai choisi, puisque en vérité je ne l’ai pas choisi, on me l’a proposé. J’ai vu tout de suite qu’était pensé, à travers cette œuvre et son obsession chromatico-historiale, ce qu’il en est du nihilisme européen au XXe et au XXIe siècle ; c’est cela qui m’a fait écrire sur lui. Cela rejoignait mes préoccupations nietzschéennes, disons. Ce n’est pas par provocation ni même par principe que je ne m’intéresse pas tellement à la biographie de Ghenie, car par ailleurs je peux m’intéresser en détails aux biographies d’artistes (par exemple le Caravage ou Bacon, auquel je vais consacrer le dernier volume de cette trilogie d’écriture sur la peinture) ; mais c’est parce que la dynamique d’écriture que j’avais initiée en regardant ses tableaux excluait l’idée même de renseignement. Pour vous répondre quand même, disons que je suis sensible au fait qu’il soit roumain, c’est-à-dire que son processus de vie ait été au cœur de conflits historiques liés au totalitarisme ; j’aime aussi qu’il ait beaucoup pratiqué le souterrain, peignant dans une cave, dans le noir même, d’après ce qu’il dit ; que son père était dentiste, peut-être fou (mais j’ai déjà l’impression d’inventer) ; et lui-même, je le vois comme une incarnation contemporaine de « l’homme sans qualités » musilien, une intelligence de l’esprit, et s’il m’a plu de le vider de toute biographie, ce n’était pas pour l’agresser ni agresser le genre de la critique d’art, mais parce qu’il m’a semblé que cette « absence de qualités » disait quelque chose sur la manière dont le démoniaque a pris chez lui la place de l’esprit, dont il laisse sa peinture être la proie du diable (ou du cauchemar de l’Histoire, pour le dire autrement). Dans le nom de Ghenie, il y a quelqu’un d’autre, vous voyez ? Et cet autre, pour qu’on le voie à l’œuvre — pour qu’il se dévoile, notamment à travers le masque de Darwin — il fallait que Ghenie n’apparaisse pas trop.

FM : Jusqu’à présent, la peinture de Ghenie semble se diviser en deux grandes périodes plus ou moins articulées autour de l’année 2010. Une première période soucieuse d’une certaine restitution figurative, des « peintures d’Histoire », dans une palette sombre dominée par le noir, le blanc et le « rouge viscères » à laquelle a succédé un « déluge chromatique » entraînant une perturbation de la visibilité, un brouillage des pistes, des déformations, un effacement des traits avec un sort particulier réservé au portrait. Avez-vous une explication concernant cette évolution, ce renversement ?

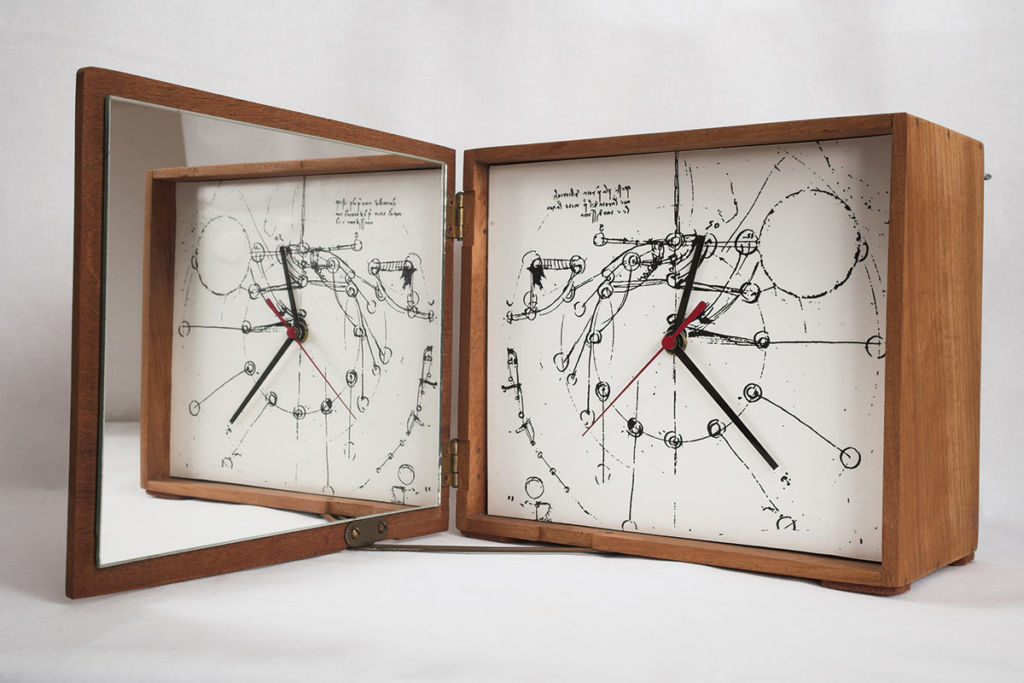

YH : La fin d’un cycle, chez les artistes, est semblable à ce moment dans l’amour où l’on arrête de penser à une personne, et où une autre arrive. C’est aussi cruel que vital. Pour un écrivain, passer d’un livre à un autre met en jeu des opérations de désir semblables. Il y a aussi, je suppose, la résolution d’un problème esthético-philosophique, en l’occurrence, chez Ghenie, la fin d’un cauchemar : celui des spectres de l’Histoire qui viennent visiter les têtes qui, en pensant, en souffrant, héritent du xxe siècle. Il me semble qu’en réalisant en 2010 cette installation, Dada Room, qui reconstitue à sa manière la Première Exposition Dada de 1920, Ghenie en finit avec sa peinture d’Histoire : comme s’il exposait, rangeait, stockait ses tableaux dans cette chambre historique (et de fait, il y a certains de ses tableaux dans l’installation). Une fois sa peinture passée du côté de Dada, une fois qu’elle s’est inscrite du côté de ce combat artistique-là — dans cette chronologie extatique de l’avant-garde politique —, le voici libre de se déchaîner. Le titre que j’ai choisi pour mon livre, Déchaîner la peinture, fait entendre bien sûr la violence qui agite continuellement le geste de Ghenie, mais surtout la mise en liberté dont elle ne cesse de procéder. En passant de la restitution spectrale des figures du crime à l’ouverture d’un espace chromatique qui se débride, il casse ses chaînes. La très grande maîtrise picturale de Ghenie bénéficie d’un tel acte, lequel galvanise ses propres possibilités à travers la mise en scène d’un réengendrement artistique. Je crois que Ghenie est à la fois un peintre très sauvage, au sens où il prend des risques en déstabilisant constamment sa cohérence plastique, et un artiste stratégique, qui ne cesse de penser son œuvre à l’intérieur de l’histoire de l’art mais aussi de sa propre histoire.

FM : Vous faites remonter l’« agonie historique du visage » à Munch. Pour vous, Bacon – à qui Ghenie est souvent comparé – aurait transformé le visage en tête tandis que Ghenie ferait de cette tête une gueule. Vous parlez de greffes, de corps mutant, presque de transhumanisme. Votre propos se fait alors volontiers politique. En 2015, dans Je cherche l’Italie, écrit pendant les années où vous avez vécu à Florence, une époque marquée par la fin du règne de Berlusconi, on lit : « En me consacrant à L’Annonciation de Fra Angelico ou au Déluge de Paolo Uccello, je redécouvre la passion politique. » Et page 90 de l’édition Folio : « Les krachs sont apparemment boursiers, en réalité ils feront bientôt imploser nos têtes, comme dans les tableaux prophétiques de Francis Bacon. » Quel écrivain politique êtes-vous ?

Adrian Ghenie, Carnivorous flowers, 2009, huile sur toile, 42 x 52 cm. Crédit & courtesy © Adrian Ghenie

YH : C’est la grande question ! Regarder les visages, écouter les paroles, décrire les corps, c’est ma politique (je n’ai de politique qu’à travers l’écriture). Ce qui nous arrive mondialement s’écrit avant tout sur nos têtes, et je ne parle même pas des masques que nous portons depuis bientôt un an. C’est pourquoi l’intrusion de la tarte à la crème est si décisive chez Ghenie : elle signale à quel point nous sommes attaqués, à quel point nos corps ne font plus que subir et se soumettre aux impacts. Après avoir peint les corps en noir et blanc de l’ancien nihilisme, celui des guerres d’affrontements idéologiques, il diagnostique la mondialisation du ravage sur les gueules, devenues elles-mêmes champs de bataille. La tarte à la crème est sans doute une manière de cribler la figuration maléfique d’un excès de matière qui fait exploser le cadre des scènes d’Histoire. L’Histoire est en train d’être avalée, nous ne sommes plus nulle part, et les visages sont devenus un territoire dont l’épiderme est absent : ils ne renvoient plus ni à une identité ni un être, mais à des codes — au marquage de la mutation. C’est ça un mutant, pas nécessairement une créature technologique, mais quelqu’un qui est mangé par son masque. Personne ne prend garde à la perte d’expressivité, car la folie ambiante fait signe vers l’hystérie, mais ce déchaînement qui nous touche tous a lieu sur fond de froideur ; et l’horizon de la froideur, c’est la perte d’expression — c’est l’inexpressif. Autrement dit — et la peinture de Ghenie, en ce sens en effet très « politique », m’aide à le sentir —, nous vivons un moment surexpressif par impossibilité d’être encore expressifs.

FM : Adrian Ghenie a 12 ans au moment de l’exécution des Ceaușescu qui vient mettre fin à plus de vingt ans d’un régime exécrable marqué par le culte de la personnalité. Ghenie, dites-vous, peint aussi contre le portrait politique, contre l’image officielle « sans aspérités ». Il peint le dernier visage, le non-visage qui, s’agissant de Trump, « figure terminale de la politique », peut se réduire à une simple mèche blonde. Et en effet une mèche suffit : on voit Trump malgré son visage en bouillie. Il semble donc que nous appartenions à un temps qui peine à trouver son nom et son visage. Que dit l’artiste à cet endroit et à ce moment de l’Histoire ?

YH : La propagande ne se limite plus aujourd’hui à faire régner un bonhomme : tous les noms ont été dissous dans la connexion globale. Trump est le dernier homme à croire en la publicité ; dans ce domaine, il est allé le plus loin : il n’a pas cessé, même une fois président, de se vendre. Le devenir-marchandise intégral de l’humain, c’était lui. Et le devenir-marchandise intégral, c’est le déchet — la merde. Mais je crois, et la peinture de Ghenie nous en indique l’horizon, que plus personne ne se portera désormais candidat au règne symbolique : ce sont les procédures qui règnent, pas les humains. Le dispositif n’a plus besoin de noms, sauf en tant qu’activateurs narcissiques (pour faire croire en la démocratie, disons). Je ne sais si Ghenie voit tout cela, mais en tout cas sa peinture rend compte du devenir plastique du culte de la personnalité, lequel a effectivement compté dans son apprentissage : dans ses tableaux, le visage s’est effacé, dissout comme un écran vide que vient saturer l’exacerbation monstrueuse des autoportraits. À la fin, puisqu’il n’y a plus personne derrière le visage, on y place un miroir, et la gueule de l’artiste apparaît. Déguisé ? Il est lui-même devenu l’objet de sa peinture, c’est-à-dire un mutant.

FM : Vous admettez que le fait de peindre des tyrans est facteur de trouble et favorise les interprétations ambiguës mais vous réfutez une quelconque fascination d’Adrian Ghenie pour l’idéologie nazie et rappelez que pour lui peindre consiste à attaquer plastiquement les figures du pouvoir. Les Pie Fight Interior, l’humour noir de ces entartages – laissant sur la toile des coulures de peinture crème à la place des faciès –, prenant notamment Hitler pour cible (« la peinture est le seul attentat réussi contre Hitler »), en sont l’éclatante illustration. Vous êtes particulièrement admiratif du Pie Fight Interior 8, mettant en scène le Führer en robe longue telle une cantatrice moustachue et lamentable… Pouvez-vous nous parler de cette œuvre ?

YH : Un artiste ou un écrivain véritable, c’est quelqu’un qui ne se penche pas sur l’abîme pour faire semblant. En s’approchant de la zone du danger, il en reçoit des impacts qui perturbent son immunité. En d’autres termes, il ne se protège pas : quelque chose de l’infernalité passe chez lui. C’est le prix à payer pour qui veut savoir. Ainsi les artistes, les écrivains — sauf s’ils désirent s’illustrer simplement comme belle âme ou bonne conscience de leur époque (ce qui est le cas pour la quasi-totalité) —, concentrent-ils en eux quelque chose du mal qu’ils interrogent. Aujourd’hui, il faudrait que tout le monde soit propre, et que nos pensées soient aseptisées : il ne faudrait jamais penser à mal. Ainsi les artistes doivent-ils être artistiquement corrects. C’est bien sûr une farce, et un contre-sens sur ce qu’il en est de l’art, qui est le lieu où se débattent les démons. Qu’est-ce qu’un écrivain gentil, jamais ivre, et pas du tout obsédé sexuel aurait à nous dire sur le monde ? Rien. Même chose pour les artistes, dont je sens bien qu’ils sont soit emmiélés d’humanisme soit possédés par le trash (ce qui revient étrangement au même : le trash n’étant qu’une manière de folkloriser le diable, et donc de rendre insignifiant le mal). Tout ça pour dire que Ghenie n’est en rien attiré personnellement, idéologiquement, par le nazisme ou par les représentations du maléfique qu’il remet en jeu. Simplement, le côté obscur dit tout de la chose, et il le sait ; sa peinture y va, pour le traiter. Peindre Hitler est en effet un acte stupéfiant. Mais il faut croire que Ghenie a assez confiance en son art pour ne pas avoir peur de s’exposer ainsi au malentendu. Il faut croire que Ghenie est un véritable artiste pour oser se laisser perturber par le démoniaque. Hitler, chez Ghenie, est une forme qui meurt. La toxicité à l’œuvre. Un déguisement de déguisement de déguisement. Le néant effarant de la mort en vie. Et en même temps, une femme qui crie — ou plutôt non : Hitler déguisé en femme qui crie. Même pas : Ghenie déguisé en Hitler déguisé en femme qui se croit dans un opéra. Bref, il s’agit bel et bien de représentation. La puissance de Pie Fight Interior 8 tient à ce que le carambolage chromatique somptueux rencontre une anomalie anatomique monstrueuse. Mais à la fin, je me demande : est-ce bien Hitler ? N’est-ce pas un hasard de pinceau ? La gueule qu’a peinte Ghenie vient d’un photogramme de film à sketches : c’est en effet une actrice qui ouvre la bouche et se prend une tarte à la crème dans le visage. Et ce n’est que par le hasard de l’image arrêtée que quelque chose dans sa lèvre rappelle un homme. Le génie de Ghenie consiste alors à peindre cette image en la commutant spectaculairement en une radioscopie viscérale de l’envers du nazisme (car on est dans le cabinet de travail d’Hitler, à la nouvelle chancellerie du Reich).

Adrian Ghenie, Pie Fight Interior 11, 2014, huile sur toile, 280 × 230 cm. Crédit & courtesy © Adrian Ghenie

FM : La série Le Collectionneur qui convoque à quatre reprises la figure historique de Göring, numéro 2 du régime nazi, dans des tableaux sombres et saignants est particulièrement insoutenable. À défaut de fascination, peut-on penser qu’Adrian Ghenie ait voulu se peindre en Hermann Göring, qu’il ait voulu aller à la rencontre d’un double maléfique, de son mauvais génie ?

YH : Je ne crois pas que Ghenie soit en jeu dans cette série extraordinaire. Au contraire, il s’agit de l’autre, l’Adversaire, comme on nommait naguère le diable. Et en l’occurrence, à travers la figure du spoliateur d’art qu’était le nazi Hermann Göring, il s’agit de l’acheteur, de celui qui met de l’argent sur la peinture. Je n’aimerais pas être un collectionneur de Ghenie : je sais qu’il y en a énormément de par le monde, et qu’ils paient cher le moindre tableau ; mais enfin, la série The Collector en dit long sur le regard que jette Ghenie sur l’envers de l’acte créateur : il y aurait, de l’autre côté, une prédation de la peinture qui culmine dans l’acte cannibalique d’un kidnapping macabre. Dans ces tableaux on voit quelqu’un qui règne en enfer, quelqu’un qui s’approprie l’art pour l’offrir à sa seule jouissance, celle du maître des ténèbres installé dans son antre. Pour qui peint-on ? À qui Ghenie destine-t-il sa peinture ? Ce sont des questions qui sont ici traitées avec une terrible intuition du maléfique. Ceux qui aiment notre art ne lui veulent pas forcément du bien ; la vampirisation est l’horizon du regard.

FM : À partir des années 2010, Ghenie brosse une grande quantité d’autoportraits. Notamment des autoportraits en Darwin ou en Van Gogh, explorant la technique du collage, remodelant son modèle à travers d’improbables greffes débordant le genre, c’est-à-dire relevant d’un art dégénéré. Cette référence revendiquée à Dada vous la creusez dans votre texte. Si Ghenie consacre une partie de son art à se trouver des cibles, pensez-vous que ses autoportraits soient une façon de retourner l’arme contre lui ?

YH : Les anciens peintres n’avaient souvent personne sous la main, ou pas assez d’argent pour avoir un modèle : je pense au Caravage ou à Van Gogh, ainsi l’autoportrait a-t-il été un art de pauvre en même temps qu’un acte de retour de la peinture sur elle-même. Ghenie utilise sa propre tête comme un porte-chapeau, un moyen d’y poser des masques ; la surface du visage n’est plus chez lui qu’une palette, un réceptacle pour la peinture, d’où aussi le recours ironisé — mais aussi très profond — à la technique de la tarte à la crème, qui projette de la matière chromatique sur les gueules et, à sa manière sardonique, les peint. Il y a sans doute une schizoïdie performative et très spectaculaire à l’œuvre chez Ghenie : la multiplicité grimaçante des autoportraits (dont certains font vraiment peur) frise la démence. Je le dis en souriant, et chez moi le mot « folie » n’est pas à entendre de manière pathologique ; mais enfin il y a un déchaînement autofigural chez lui qui semble en effet déchiqueter la pauvre notion d’identité. On est dans un geste de destruction du visage, lequel semble ne se survivre à lui-même, à travers ses modelages, ses collages, ses greffes, que comme un haillon. Je pense que le grand sujet de Ghenie n’est pas lui-même, mais la mutation génétique, et qu’il traite sa propre image comme un support d’expérimentation post-darwinien : qu’est-ce qui ne cesse de dégénérer dans l’humain, c’est sa question. Avec Bacon, disons qu’on était dans la boucherie ; avec Ghenie, on est dans le laboratoire. Dans les deux cas, c’est le corps humain qui est disséqué. Tout ça n’est pas très alléchant, mais nous en sommes là des Temps modernes : le kilo de corps humain ne vaut plus rien, les organes sont en soldes, et on peut produire désormais des humains sans en passer par la reproduction. Bref, la génétique a supplanté toutes les autres sciences dans le domaine de la connaissance (et dans celui, bien sûr, de la rentabilité) ; elle a pris toutes les places : qui se soucie encore réellement de philosophie, d’ethnologie, voire de cosmologie ? On est déjà bien plus loin : dans l’élevage du clone. Les transhumanistes sont non seulement en train de modifier l’histoire des humains, mais de la terminer. Le recyclage de l’espèce humaine est en cours ; et chez Ghenie, j’en perçois, à tort ou à raison — et sans que lui-même exprime quelque opinion que ce soit — une perception aiguë. Un peintre est un « diagnostiqueur », pour utiliser une expression de Nietzsche ; il fait advenir des symptômes : il voit ce qui se trame sous les épidermes, il donne des formes et des couleurs à cette maladie ontologique qu’on appelle l’être humain. En ralliant rétrospectivement son art à Dada, Ghenie semble affirmer que l’art est nécessairement dégénéré. Non seulement Ghenie assume le dégénéré, mais le promeut comme vérité de l’être : à travers lui se dévoile ce qui arrive à l’espèce. Darwin n’est pas pour rien son double préféré.

FM : Plus que Bacon, Van Gogh semble être la grande affaire de Ghenie. Il y a l’affaire des Tournesols : en 2014, Ghenie ajoute une « répétition » aux Tournesols (l’ensemble de tableaux peints par Van Gogh à Arles entre 1888 et 1889), et peint à son tour des fleurs maladives en écho au Vase avec cinq tournesols disparu dans les flammes lors des bombardements stratégiques américains sur le Japon, le 6 août 1945. La disparition de ce tableau renvoie à une autre perte inestimable : Le Peintre sur la route de Tarascon (1888) qui a brûlé dans les bombardements de Dresde en 1945. Vous vous arrêtez longtemps sur cette œuvre qui a fait l’objet de multiples reprises par Bacon tout au long de l’année 1956. À sa suite, en 2013, Ghenie en a proposé plusieurs variations. Dans cet autoportrait sur la route, Van Gogh gomme presque tous les traits du visage en même temps qu’il marque fortement l’ombre du corps au sol. Avec Bacon et Ghenie l’ombre gagne et, chez ce dernier, elle va jusqu’à absorber la silhouette du peintre dont il ne reste plus qu’un contour gazeux. Dans vos chapitres sur Tarascon on a l’impression que votre propos devient lyrique par nécessité, comme si la rencontre entre la peinture de Ghenie et votre œuvre personnelle se faisait sur cette portion de route autrefois parcourue par Van Gogh, Artaud, Bacon, Deleuze, comme si vous teniez à cheminer avec eux, vous inscrire dans cette lignée. Ressentez-vous les choses ainsi ?

Adrian Ghenie, Self portrait with horror mask, 2016, huile sur toile, 50 x 65 cm. Crédit & courtesy © Adrian Ghenie

YH : En effet, Van Gogh est l’alter ego de Ghenie, le modèle du peintre qui a vu les deux choses « qui ne se peuvent regarder en face », comme dit La Rochefoucauld : le soleil et la mort. En braquant son regard sur l’impossible, Van Gogh a inauguré l’engagement artistique de la modernité, Artaud a écrit là-dessus le plus beau des livres. Il me semble que Ghenie redéploie la figure de Van Gogh dans une direction plus métaphysique encore ; d’abord il refait en effet les Tournesols, en les exposant au feu historique des bombardements ; puis il redéploie la scène fondamentale de la route de Tarascon, celle de l’histoire de l’art, qui se joue ici dans son intégralité comme vocation sacrificielle, jusqu’à la nuit étoilée qui se confond avec l’autre scène fondatrice, celle du suicide. Ce n’est pas chez Ghenie un simple hommage illustratif, mais une passe spirituelle avec la figure de l’héroïsme pictural. L’acte de peindre est pensé comme acte de braver la lumière (de s’y brûler) ; il est affirmé comme endurance existentielle. La peinture est une ordalie : elle se situe entre le ciel noir et le soleil qui tue. Je crois que Ghenie ne se raconte pas d’histoires sur son engagement physique dans la peinture ; quand je l’ai vu dans son atelier à Berlin, nous avons parlé de tous ces artistes actuels qui, contrairement à lui, ont abandonné le travail de la main, qui ne dessinent plus, ne peignent plus, qui font de la vidéo ou des installations — bref, qui sont face à leur ordinateur, et passent leurs journées à toucher un écran. Ghenie est au contraire le dernier peintre, c’est-à-dire à chaque instant le premier, celui en qui tous les peintres reviennent — quelqu’un qui, comme Bacon, et après Bacon, s’est engagé à sa manière sur le chemin de Tarascon ; et ce chemin, je le reconnais : lorsqu’on écrit, on est aussi en route, après Flaubert, après Kafka, après Beckett et Georges Bataille, sur cette route effrayante et féérique où l’absolu coïncide avec la mise à l’épreuve de soi. On ne sait pas où l’on va ; mais sur cette route, j’y suis. Je m’y efforce en écrivant continuellement. C’est ma manière de me tenir dans l’existence : il y a la nuit, et des lumières que je vais cueillir en faisant tourner des phrases sur elles-mêmes. Alors les lumières fleurissent, et des livres s’écrivent qui racontent ce qui se passe sur cette route qui est à la fois un désert et un jardin, un terrain vague et une oasis : l’apocalypse ne cesse de s’y rejouer, mais le malheur n’est pas nécessairement au rendez-vous. C’est là, si l’on parvient à s’y tenir, que l’on reçoit les nouvelles les plus vives du monde ; c’est là que s’ouvrent les grottes, que s’offrent des couleurs nouvelles, et qu’on voit l’aurore et les biches, et les extases. En même temps qu’ils découvraient Lascaux, les humains bâtissaient des chambres à gaz : sur la route jamais interrompue de Tarascon, on a vue sur cet abîme. C’est pour cette raison que les pages du livre où apparaît Van Gogh sont plus « lyriques », comme vous dites : j’y suis. Je chante alors directement avec tous ces artistes ; j’y élucubre à mon tour, pour eux, avec eux, pour moi. Il n’y a plus de distance, ou alors si : c’est une distance avec moi-même. Ma modestie a pris la forme d’une extravagance étoilée sans limites ; je suis avec eux, dans le cortège historial, j’écris en jaune, en rouge, en violet, et je reviens pour vous le dire. Il y a toujours un peintre sur cette route ; ou un écrivain. Même les deux idiots dans Godot pensent qu’il y a quelqu’un ; et tous ceux qui ont emprunté cette route savent que ce qui s’y donne approfondit le passage. C’est le contraire de ce qui se trame dans le laboratoire général : le vif s’y met en liberté.

FM : Dans Évoluer parmi les avalanches, vous avez cette phrase étrange : « J’ai appris à lire au cœur des crucifixions. » Dans Le Sens du calme, on vous voit enfant rapporter fièrement à la maison un crucifix trouvé en chemin. Dans Cercle vous faites une analyse saisissante des Trois études pour des figures au pied d’une crucifixion de Francis Bacon : une crucifixion sans croix, avec un Christ-lombric gisant à terre. Dans Je cherche l’Italie, il y a la lettre grecque tau, en forme de croix, que saint François substitue à sa signature. Dans Cercle encore, le X d’ « eXisto » est peut-être aussi une croix. Sans oublier Le Crucifiement de saint Pierre dans La Solitude Caravage. Malgré son obsession pour le corps supplicié et le châtiment, on a l’impression chez Ghenie d’un art athée, laïque en tout cas. Diriez-vous cependant que le motif de la croix, qu’une forme de crucifixion est à l’œuvre chez lui ?

YH : Oui, vous avez remarqué, je tourne autour du Christ, même si la foi me semble un mystère : j’imagine, peut-être idiotement, que croire serait perdre le langage. Dieu me comblerait alors tellement que je n’aurais plus besoin d’écrire ; et j’ai peur de ça. Alors j’ai appris à aimer cet entre-deux inconfortable, tout à la fois inquiétant et délicieux, où la présence et l’absence de Dieu ne cessent d’ouvrir en moi des acuités contradictoires (pas si contradictoires que ça, finalement), et de déclencher des aventures de phrases, sans que ni l’une ni l’autre — présence ou absence — ne l’emporte sur moi. À la fin, il me semble que cet intervalle qui donne sur le dieu tout autant que sur sa disparition constitue la littérature elle-même ; et que c’est elle ma foi, mon sacré. La littérature, telle que j’en fais l’expérience, est un territoire ardent, une sorte de nuit blanche, un ciel étoilé vangoghien où se cherche la vérité ; et s’il arrive qu’on la trouve, ce n’est jamais que par épiphanies, c’est-à-dire poétiquement, à travers des éclats de chance qui se formulent en visions rythmées. Comment l’esprit et la parole coïncident, c’est quand même de cela qu’il s’agit dans la littérature, comme dans la spiritualité. Vous m’interrogez sur la crucifixion, je ne m’étais pas rendu compte qu’elle revenait si souvent : ça m’intimide, je préfère ne rien en dire. Quant à Ghenie, il me semble qu’il a peint une crucifixion dans sa jeunesse (il y a de nombreux tableaux de lui qui ont précédé la fameuse période noire des peintures d’Histoire, et qui sont d’une facture si classique qu’ils ne semblent peints par personne : on dirait de la pure virtuosité). Il m’a confié qu’il travaillait à une fresque dans une chapelle de Sicile ; je n’en sais pas plus. Mais il est vrai que le sacré semble plutôt absent de son œuvre, du moins éclipsé par la science.

FM : Vos écrits sont souvent associés à une peinture du désir, c’est encore le cas dans l’ouvrage collectif Les Désirs comme désordre (Pauvert, 2020) avec cette fois Delacroix pour guide… La première phrase de votre Caravage est éloquente : « Vers 15 ans, j’ai rencontré l’objet de mon désir. C’était dans un livre consacré à la peinture italienne », et vous vous souvenez d’une femme en corsage blanc avec « de beaux seins moulés dans la transparence d’une étoffe ». Dès l’origine peinture et désir sont donc associés. La peinture de Ghenie est très peu désirable, la nudité ne l’intéresse pas comme si, écrivez-vous, elle était « périmée à l’âge de la mutation des corps ». Alors qu’est-ce qui vous attire chez lui ?

YH : Ghenie et moi, en effet, rien à voir. Le désirable est pour moi l’objet même de l’art ; pour lui, non. Nous sommes, sur le plan de l’amour, aux antipodes : la substance même de la « dynamique amoureuse », comme dirait Rimbaud, semble étrangère aux espaces chromatiques de Ghenie. Beaucoup de mes amis ont été surpris de mon attrait pour une telle œuvre, qui se détourne tellement de l’étincelle érotique qui me comble. C’est la première fois que je m’intéresse à un peintre si éloigné de moi, mais je vous ai dit à quel point sa peinture produisait des diagnostics qui me passionnent sur la mondialité nihiliste. C’est un peintre-philosophe, voilà : vous savez que les philosophes laissent leur libido en dehors de leur œuvre (d’où aussi le fait que l’histoire de la philosophie tourne en rond, achevée depuis toujours, et se commentant elle-même à l’infini). Il n’y a en effet rien d’Éros dans son œuvre, alors que tout dans mes phrases s’éprouve sous le signe de ce dieu : je pense que l’écriture et l’érotisme sont une même chose, et même que l’écriture est l’érotisme. Il n’y a pas de féminin non plus dans ses tableaux, aucune femme représentée. Un déchaînement m’a requis chez lui, une liberté cyclonique, un soulèvement où le chaos cosmique semble égalé ; mais il est vrai que toute cette tempête reste froide. Au contraire, la violence du désir qui met en vie les œuvres que j’aime est animée par un emportement charnel : c’est la violence des nuances. Elle est à elle-même un art poétique, et une méthode de résurrection par l’érotisme. Le chemin des pigments qui s’allument à travers une œuvre vous mène à une appréciation qui se change en jouissance ; à ce point, le regard chavire en une étreinte qui se donne infiniment : la peinture du Caravage, par exemple, se jette ainsi dans vos bras, et toutes les histoires que vous avez avec elle vous gratifient, elles élargissent vos sens, elles vous destinent à une orgie de sensations, de pensées, de détails.

FM : Dans le livre, vous défendez à juste titre l’idée que la vie du peintre dans son atelier relève du mystère de la solitude : ce qui a lieu quand on peint échappe à la représentation. Il est arrivé qu’on filme un peintre en train peindre (Picasso, Hartung…) mais derrière le geste apparent l’acte reste invisible. Ce détour est-il une façon de nous parler de l’acte d’écrire ?

Adrian Ghenie, Degenerate art, 2016, huile sur toile, 200 × 180 cm. Crédit & courtesy © Adrian Ghenie

YH : Oui, Déchaîner la peinture est un livre sur la solitude créatrice. Le mot solitude n’est pas à entendre en termes doloristes, mais au contraire comme un état de disponibilité à ce qui sort du noir. J’écris désormais la nuit, le plus souvent très tôt avant l’aube, et la clarté s’agrandit alors au point que le monde, dans ces instants qui peuvent durer des heures, s’offre entièrement comme une matière lumineuse qui demande à être écrite. J’ai la sensation d’être comme un peintre : je vois des corps dans l’obscurité, de petites lumières s’inscrivent sur ma page, il y a un fil qui se déroule, comme si je détissais une pelote venue de je ne sais où ; et quelque chose se compose, un récit, oui toujours un récit, même si j’écris alors une étude, une chronique, un essai : c’est toujours une narration à travers quoi sont appelées les étendues du monde. Tout cela est sans témoin, tout cela est l’essentiel. Ça a lieu sans que personne ne s’en doute. C’est un combat avec l’invisible, un face-à-face, une étreinte ; et ce sont les moments les plus intenses de ma vie, avec l’amour.

FM : La peinture irrigue presque tout votre œuvre. Des tableaux reviennent de livres en livres, le Retable d’Issenheim, Guernica, ceux de Balthus, Bosch, Bacon, Van Gogh, Caravage… pour constituer une sorte de musée imaginaire. Au-delà, sauriez-vous nous dire ce que la peinture apporte à la littérature ?

YH : C’est la fin de cet entretien, et je me rends compte que je n’ai plus de forces. Je ne cesse d’essayer de formuler tout ce qui m’arrive, car rien ne va sans dire. Et le langage est devenu chez moi l’autre nom de l’amour. J’aime plus, j’aime mieux, j’aime infiniment en écrivant. Ce que la peinture m’apporte, ce qu’elle apporte à mon désir, à la littérature elle-même ? Je n’ai cessé de répondre à cette question à travers toutes celles que vous m’avez posées, non ? La peinture hante le langage comme les premiers visages s’impriment sur l’âme des enfants. Elle est là tout le temps, dans la nuit, quand je ferme les yeux. C’est la vraie matière de l’existence : le temps s’y est imprimé.

L’écrivain Yannick Haenel, fondateur avec François Meyronnis et Frédéric Badré de la revue Ligne de risque, est aujourd’hui à la tête d’une œuvre littéraire incontournable, principalement publiée chez Gallimard dans la collection « L’Infini ». Il vient de signer avec le dessinateur François Boucq Janvier 2015, des chroniques écrites sur le vif au cours du récent procès des attentats de janvier 2015 (Les Échappés – Charlie Hebdo). En 2020, il a fait paraître Papillon noir, livret pour une pièce musicale du compositeur Yann Robin, créée à Marseille en 2018 au théâtre de la Criée dans une mise en scène d’Arthur Nauzyciel. Outre une contribution à l’ouvrage collectif Les Désirs comme désordre (Pauvert) autour de La Mort de Sardanapale de Delacroix, il a publié Déchaîner la peinture (Actes Sud) un ouvrage d’art consacré au peintre Adrian Ghenie, quelques mois après La Solitude Caravage (Fayard).

Couverture : Adrian Ghenie, Charles Darwin at the Age of 75, 2014, huile sur toile, 200 × 270 cm. Crédit & courtesy © Adrian Ghenie