Dans les années 1970, la Colombie connaît un brusque développement économique et une modernisation sociale inédite. C’est dans ce contexte que l’artiste María de la Paz Jaramillo décide d’orienter son œuvre dans le sens d’une exploration de la condition féminine. Dans un premier temps, elle se concentre sur la figure de la prostituée, avant d’aborder les activités professionnelles habituellement réservées aux femmes, puis les thèmes de la danse et de la musique. Son art est le miroir de sa personnalité : une femme aux multiples facettes, faisant preuve d’une discipline et d’une détermination remarquables, rigoureuse et passionnée. Rencontre avec une figure majeure de la scène artistique colombienne.

Adriana Pena Mejia : Votre travail des années 1970 a été catalogué par certains critiques d’art colombiens comme féministe en raison de votre intérêt pour la femme.

María de la Paz Jaramillo : Dans les années 1970, j’ai fait plusieurs séries, comme Los oficios de la mujer, Las prostitutas et La máquina de la vida. À l’époque, je me concentrais sur le thème des femmes un peu déchirées, tristes, sans idée de bonheur, repliées sur elles-mêmes, parfois indignées. C’était un travail très différent de celui des années 1980 et 1990, où je représentais des couples heureux. Je ne me suis jamais considérée comme féministe. Le critique d’art Eduardo Serrano pensait le contraire. Il me qualifiait de féministe car je me focalisais sur la femme. Je crois que les hommes ont eu beaucoup de mal à trouver leur place dans le monde des années 1970 ; c’était en effet l’époque où la femme commençait à s’émanciper en Colombie. Ils étaient habitués à ce que leur mère ou leur épouse s’occupe de tout à la maison. Cependant, les jeunes femmes ne voulaient pas perpétuer cette tradition. Je me suis mariée très jeune avec un homme qui avait dix ans de plus. Il s’attendait à trouver une maison bien entretenue, ses chemises repassées et le repas servi tous les soirs. Je voulais une vie différente, vivre de mon art. Mon esprit rebelle et mon amour pour l’art m’ont amenée, plusieurs années après, à demander le divorce à un moment où c’était très mal vu.

APM : Pourquoi la femme était-elle au centre de votre démarche dans les années 1970 ?

MPJ : La femme était certes au cœur de ma pratique artistique, mais je n’en étais pas vraiment consciente. Des critiques me disaient que les femmes que je représentais étaient très fortes, grandes, plantureuses, saturées de couleurs. Tout cela sortait de mon inconscient, de mon estomac. C’est comme si je voulais témoigner du changement que nous étions en train de vivre. Je n’ai jamais manifesté mon accord avec les théories des féministes nord-américaines. Les problèmes des Colombiennes étaient différents de ceux des Nord-Américaines et des Européennes. Le contexte du pays était défavorable, marqué par la violence, la corruption, les inégalités sociales et la criminalité. Une grande partie de la population féminine colombienne se trouvait prise au milieu des affrontements armés. Néanmoins, je lisais des auteures comme Simone de Beauvoir et Virginia Woolf qui revendiquaient une émancipation féminine. Une chambre à soi (1929) m’a beaucoup interpellée. En tant qu’écrivaine, Woolf voulait avoir un lieu où écrire, mais à son époque quelle femme pouvait disposer d’un espace à elle ?

María de la Paz Jaramillo, crédit photographie © Mauricio Velez

APM : Les femmes sont généralement associées à des espaces comme la cuisine, la salle de bains, la chambre à coucher ou le jardin. Toutefois, ces lieux n’ont pas de présence dans votre œuvre. La série sur les prostituées par exemple, les montre, pour la plupart, dans des espaces indéfinis.

MPJ : Vous avez tout à fait raison. J’ai choisi de représenter les prostituées comme des femmes libres et ce malgré leur situation dramatique. Si je les avais placées dans des endroits spécifiques (cabaret, maison close, espace urbain…), je les enfermais ; par contre, si je les représentais dans des espaces incertains, je leur donnais la possibilité de s’affranchir. Il ne m’est jamais venu à l’esprit de montrer la ville dans mes œuvres, et pourtant c’est là que je voyais les prostituées travailler. Je les installais dans des espaces indéterminés pour que le spectateur puisse imaginer par lui-même où elles pouvaient se trouver. En supprimant l’arrière-plan dans mes œuvres, je montrais que la prostitution se pratiquait partout dans le monde, pas seulement à Bogotá.

APM : Comment en êtes-vous arrivée à vous intéresser à la prostitution ?

MPJ : l’atelier d’Umberto Giangrandi, l’un de mes professeurs à l’École des Beaux-Arts de l’Université des Andes, se trouvait dans la rue 22, au centre-ville de Bogotá, où il y avait un très grand nombre de prostituées et cela m’a beaucoup impressionnée. Ce qui m’a le plus frappée, c’est que les policiers venaient en camion, matraquaient les prostituées, les embarquaient et les amenaient au poste de police, tandis que les hommes qui étaient avec elles ne risquaient rien. Alors, dans cet atelier, j’ai commencé à réfléchir, je trouvais que ce qui se passait était injuste. Beaucoup de ces femmes pratiquaient la prostitution parce qu’elles avaient faim et qu’elles avaient besoin d’argent pour éduquer leurs enfants, et non par plaisir. Certaines de ces jeunes femmes, d’origine paysanne, avaient été chassées de la maison familiale parce qu’elles étaient tombées enceintes hors mariage.

APM : Avez-vous eu l’occasion de les approcher ?

MPJ : Elles m’ont d’abord regardée avec suspicion, puis elles m’ont fait part de leur malheur. Elles parlaient volontiers avec Umberto Giangrandi, qui était leur ami. Une chose m’a beaucoup touchée, leur solidarité. Elles organisaient des crèches un peu sommaires pour leurs enfants. Chaque soir, l’une d’entre elles était désignée pour s’occuper de tous les petits, qui pouvaient être jusqu’à dix ou quinze. Elles ne prenaient pas de contraceptifs. Au début des années 1970, la pilule commençait à être commercialisée en Colombie, mais elle était très chère. Certaines prostituées tombaient enceintes et décidaient de garder l’enfant, tandis que d’autres avortaient clandestinement. Je pense que les images des prostituées sont très fortes, car elles sont réelles. Elles témoignent d’une réalité quotidienne cachée.

APM : Si les images sont aussi puissantes, c’est aussi parce que vous avez eu recours au langage enflammé des expressionnistes allemands. Il a permis d’insuffler à vos œuvres une certaine violence.

MPJ : À l’université, j’étais la seule à représenter des prostituées, les autres préféraient les natures mortes ou les paysages. Mon intérêt pour l’expressionnisme allemand remonte à mes études à Londres. J’ai eu la chance de visiter des musées et des galeries, et d’y découvrir les artistes allemands. Ce qui m’intéressait chez eux, c’était leur manière crue, audacieuse, cinglante et grinçante de communiquer leur rage et leur colère. Dans les années 1970, la Colombie connaissait une période de turbulences sociales et politiques, il était donc devenu évident pour moi de rapprocher le contexte colombien de celui de l’Allemagne des années 1920. C’est ce rapprochement qui m’a permis de gagner le prix du Salon national pour l’œuvre La Señora Macbeth. Grâce à ce prix, de nombreuses galeries d’art se sont intéressées à mon travail et ont commencé à le faire connaître. Il y a aussi autre chose. Toute petite, mon père m’emmenait dans des musées et m’achetait des livres d’art. Cela a largement nourri mon vocabulaire artistique. Le soutien de mon père et la classe sociale à laquelle j’appartenais ont donc été essentiels dans mes choix. Si j’étais née au sein d’une famille défavorisée, je n’aurais probablement ni étudié les Beaux-Arts, ni voyagé à Londres, ni connu l’œuvre des expressionnistes allemands.

APM : Avec la série sur les prostituées, vous avez expérimenté différentes techniques de gravure. Pourquoi avez-vous choisi ce médium comme moyen d’expression privilégié ?

MPJ : La gravure est un procédé extrêmement beau, ouvert à de multiples expérimentations. Elle se décline en quatre techniques : la xylographie (gravure sur bois), la gravure sur métal, la sérigraphie (gravure sur soie), la lithographie (gravure sur pierre). Ces techniques offrent de nombreuses possibilités en matière de couleur, de texture et de composition. C’est grâce, notamment, à la gravure sur métal que mon œuvre s’est rapidement fait connaître. Comme la gravure est un art du multiple, elle m’a permis de démocratiser mon message, d’exposer dans différents endroits de manière simultanée et de vendre mon œuvre à un prix accessible.

APM : Pendant les années 1970, à un moment où le milieu artistique latino-américain se politise, la gravure se transforme en moyen de contestation. En Colombie, nombreux étaient les artistes, hommes et femmes, qui travaillaient avec la gravure afin de délivrer un message politique et d’arriver à toucher un public plus large. La gravure était alors pensée comme un élément déclencheur, capable de contribuer à des changements d’importance.

MPJ : Grâce à la gravure sur métal, j’ai pu non seulement exposer dans différents endroits, mais aussi toucher un public différent. Mes œuvres étaient très appréciées des jeunes. Ils les achetaient. Ma série sur les prostituées avait une saveur différente, qui attirait un public plus populaire. Elle se voulait être une critique sociale. Je désirais en effet attaquer le gouvernement qui se vantait de l’essor économique de la Colombie, alors que nombreuses femmes vivaient en situation de précarité. Le seul groupe qui a réprouvé mon travail a été celui des femmes des classes supérieures. Selon elles, une jeune artiste ne pouvait pas représenter des prostituées, c’était de « mauvais goût ».

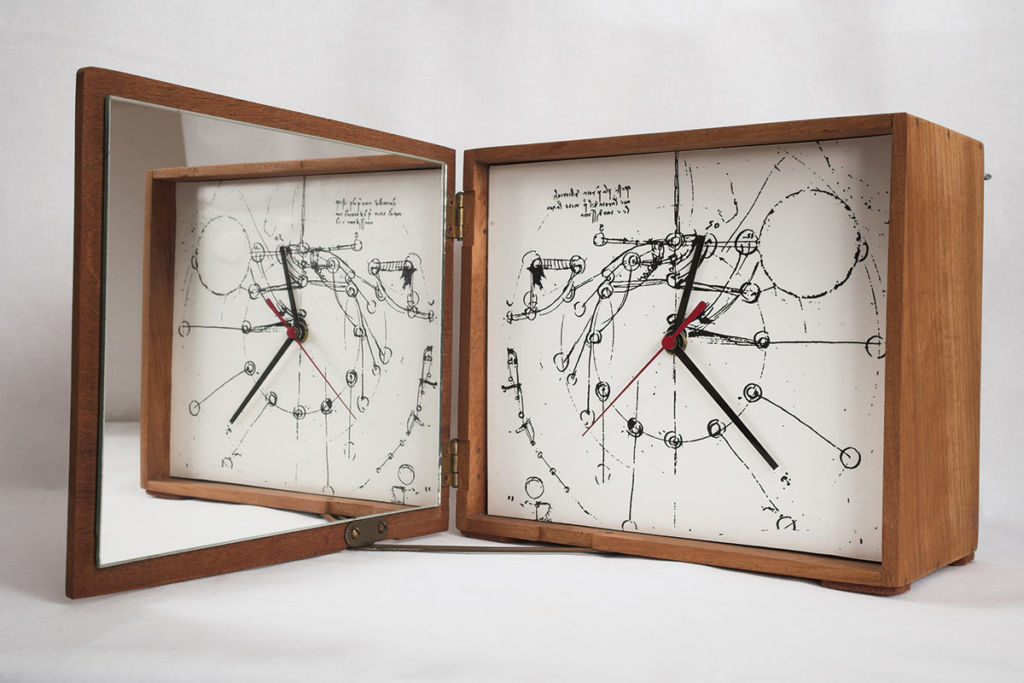

Maria de la Paz Jaramillo, Tu amor no me conviene, 1978, lithographie et sérigraphie 52 x 71cm, Collection Musée d’Art Moderne de Bogota

APM : Ce qui est captivant dans la série sur les prostituées, c’est l’association entre la sensualité et le grotesque. Les prostituées adoptent des gestes sensuels et se font désirer, mais leur corps est altéré, ainsi que leur visage, de manière à provoquer un certain malaise chez le spectateur.

MPJ : Le monde dans lequel elles vivaient était totalement grotesque. Je les ai déformées pour montrer à quel point la pauvreté modifie la physionomie des individus. Les bouches disproportionnées, les visages contrefaits, les nez trop grands, les pommettes saillantes ou les cernes prononcés font écho aux conditions de vie des prostituées. Je ne cherchais pas à décalquer leur réalité, mais à l’interpréter, ce qui explique la force des couleurs et la brutalité des traits. En dépit de leur situation, elles restaient des femmes sensuelles. Elles portaient des tenues courtes, tout en dentelles et transparences, se maquillaient excessivement et faisaient tout pour attirer de nouveaux clients. Je ne les ai jamais représentées entièrement nues, elles étaient toujours couvertes par quelque chose, un soutien-gorge ou une broderie. Je les dépeignais comme des personnes dignes. Pour moi, l’image de ces femmes était très importante.

APM : Pour construire leur image, vous avez utilisé la fragmentation comme stratégie artistique. À la différence de vos collègues masculins, qui représentaient le corps entier des prostituées, vous avez décidé de fractionner leur corps. Nous voyons les prostituées à mi-corps, sans bras, les seins découverts. Souligner cette zone érogène est-ce une façon de dénoncer la chosification du corps féminin ?

MPJ : Je laisse toujours toute liberté au spectateur. Il peut imaginer tout ce qu’il désire. Dans mes œuvres sur les prostituées, la composition est très fractionnée, de manière à stimuler la pensée du spectateur. Je lui donne la possibilité de compléter l’image. Le travail de l’artiste se poursuit par l’effort d’imagination du public. Les couleurs contrastées jouent également un rôle fondamental dans la composition de mes premières œuvres. Sur un fond neutre et plat, j’utilisais des couleurs vives pour rehausser la sensualité des prostituées. Mon objectif était d’explorer les effets des couleurs sur le métal à différentes étapes du processus technique. Cet intérêt pour les couleurs éclatantes remonte à mon enfance. En effet, je passais les vacances dans l’hacienda familiale, dans le département du Caldas. Pour y arriver, il fallait traverser les rues d’un village où il y avait un grand nombre de bars. Le maquillage outrancier et les couleurs vives des tenues des serveuses de ces établissements m’attiraient beaucoup. J’ai emprunté leur code couleur. Le maquillage est pour moi une sorte de masque. Je pense qu’on vit une vie masquée, c’est-à-dire que le matin, on se maquille pour sortir dans la rue et on se met un masque sur le visage. Il en va de même pour les acteurs de théâtre, les acteurs de cinéma et les chanteurs, mais au fond, chacun possède une façon d’être, une façon de penser différente. On peut avoir l’air heureux ou triste, comme les artistes de cirque. Ils donnent de la joie mais, à l’intérieur, ils meurent de tristesse. Il me semble donc que le maquillage est crucial, parce qu’il nous change.

APM : Considérez-vous la série sur les prostituées comme un témoignage visuel de la réalité des Colombiennes sans ressources ?

MPJ : Oui, je pense que c’est un témoignage du quotidien de ces femmes. Cette réalité m’a beaucoup offusquée et je voulais en attester, d’autant plus que j’avais vécu en Europe. J’ai commencé mes études à Londres, une ville où la libération des femmes avait été manifeste et où elles étaient libres de faire ce qu’elles souhaitaient. Les Anglaises avaient une vision de la vie totalement nouvelle qui me plaisait énormément. Mon retour à Bogotá a été très difficile, je ressentais une horrible pression et, en plus, j’avais épousé un macho. J’ai été très choquée par la manière dont les prostituées étaient brutalisées par leurs clients et par la police. J’avais l’impression qu’elles n’étaient qu’un objet de plaisir pour eux. L’œuvre La conocí en Cúcuta en est un exemple. Lors de mes études à l’Université des Andes, mes collègues et moi avons visité une exposition à Cúcuta. La majorité de mes camarades ont décidé d’aller passer leur soirée dans les maisons closes, car les prostituées de cette ville étaient très réputées. Je les ai accompagnés et j’ai aperçu dans la foule une jeune prostituée avec une expression de profonde tristesse. Son chagrin m’a beaucoup marquée et j’ai voulu en témoigner.

APM : Dans la série sur les prostituées et sur les métiers féminins (Los oficios de la mujer), la représentation du chapelet est récurrente. Pourquoi ?

MPJ : C’était une attaque contre l’Église catholique. Je suis croyante, mais je suis très critique envers toutes les institutions, que ce soit le gouvernement, la famille, l’académie des Beaux-Arts ou l’Église. Ce que je conteste, c’est l’emprise de la religion sur la vie quotidienne des personnes. Je ne comprends pas pourquoi le mariage et le sexe sont interdits pour les prêtres et les religieuses. Ils devraient avoir la possibilité d’avoir une vie sexuelle comme tout le monde.

APM : Los oficios de la mujer est une série sur les métiers et les activités des femmes. Quel était l’intérêt de ce thème ?

MPJ : Après avoir travaillé sur la prostitution, j’ai commencé à m’intéresser aux autres métiers féminins. J’ai donc représenté une chanteuse, une propriétaire, une ex-mannequin, une religieuse, une amante, une épouse, une veuve, entre autres attributions. J’y ai aussi fait figurer une cadre supérieure avec un collier de perles et portant une robe en dentelle. Dans les années 1970, les femmes commençaient à peine à exercer des métiers à responsabilité. De nouvelles portes s’ouvraient à elles et je voulais traduire plastiquement cette transformation. Je pense que les femmes qui travaillent ont accompli quelque chose d’intéressant. Voici une anecdote : la Croix-Rouge colombienne avait organisé un événement pour honorer les Colombiennes qui s’étaient distinguées par leur travail. Il y avait dix femmes dont une avocate, une politicienne, une chirurgienne, une ingénieure, une architecte, une écrivaine. Toutes celles qui étaient là, et moi avec, étions divorcées. Le statut de la femme a évolué très vite. Certains hommes n’ont pas supporté de voir leur épouse travailler et se passionner pour autre chose que leur famille. Les hommes voulaient encore être les propriétaires des femmes et imposer leur volonté, mais heureusement les choses ont changé.

APM : Dans le milieu artistique colombien des années 1970, avez-vous éprouvé une quelconque discrimination ?

MPJ : Les critiques d’art m’ont beaucoup aidée. Toutefois, les œuvres de mes collègues masculins étaient vendues à des prix plus élevés.

APM : Et en ce qui concerne la diffusion de vos œuvres ?

MPJ : La diffusion était très bonne, surtout parce que je faisais de la gravure. Grâce aux multiples, je pouvais exposer simultanément dans différents lieux ou galeries. Une fois, j’ai fait quelque chose d’intéressant, qui consistait à exposer les mêmes œuvres le même jour dans plusieurs galeries de différentes villes de Colombie (Medellín, Bogotá, Cali). Cette expérience m’a semblé merveilleuse. Sur le plan national, j’ai été l’une des premières artistes à exposer simultanément. Beatriz González et Ana Mercedes Hoyos l’ont fait après moi. La gravure m’a aussi permis d’internationaliser plus rapidement mon message. Pendant que j’exposais en Allemagne, je participais à des biennales en Pologne.

APM : Votre travail a également été publié dans les journaux nationaux.

MPJ : À Cali, mon travail a été publié plusieurs fois dans le journal El Mundo et dans Estravagario. Fernando Garavito, le directeur de l’Estravagario, m’invitait à illustrer le supplément culturel du journal. Mes illustrations qui représentaient des femmes n’étaient pas forcément en rapport avec le contenu des textes. C’était une expérience féconde, qui m’a permis de toucher un large public.

Maria de la Paz Jaramillo, La Corista, 1973, gravure sur metal, 70 x 50cm, Collection Musée d’Art Moderne de Medellin

APM : Parlons de Cali. Vous y avez emménagé en 1974. Cette ville marque un tournant positif dans votre création artistique. Après avoir représenté exclusivement des femmes, vous passez progressivement à la représentation des hommes. De plus, les couleurs vives et l’aspect grotesque des femmes s’adoucissent. À Cali, vous vous êtes intéressée à la danse et à la musique salsa, ainsi qu’à la photographie. Ce nouvel intérêt se manifeste dans Tu amor no me conviene (1978).

MPJ : Cali a effectivement changé ma manière de concevoir la vie et l’art. C’est là que j’ai commencé à côtoyer de jeunes artistes, comme Éver Astudillo, Pedro Alcántara, Óscar Muñoz, Fernell Franco, très attachés à la musique populaire, à la fête, au dessin et à la photographie. Nous étions un groupe d’artistes passionnés, surtout par la salsa et la réalisation de projets collectifs. Tu amor no me conviene est né de la conjonction de ces nouveaux centres d’intérêt. Inspirés par la même photographie de Gertjan Bartelsman prise lors d’une soirée salsa, Óscar Muñoz et moi avons réalisé deux sérigraphies distinctes. Si nous avions en commun la technique et le sujet, le rendu était différent. Dans l’œuvre d’Óscar, le noir primait, alors que dans la mienne les couleurs des tenues des danseurs étaient mises en valeur. Cette œuvre marquait notre intérêt pour toute expression issue du monde populaire. À Cali, régnait une ambiance aux antipodes de celle de Bogotá. Non seulement le climat et la végétation étaient différents, mais les personnes aussi. Elles étaient joyeuses et la musique égayait leur quotidien. Avec mes amis artistes, nous nous réunissions les vendredis pour danser la salsa dans des boîtes. Tandis qu’ils s’intéressaient à l’architecture des lieux, j’étais impressionnée par les couples de danseurs. Ils étaient spectaculaires. Ce qui m’attirait principalement, c’était leur façon de s’habiller. Ils adoraient porter des tenues multicolores avec des paillettes, des franges, avec des volants et des transparences. Pour les danseurs, la salsa était le grand spectacle. Ils se montraient heureux et prenaient des poses, comme s’ils étaient des vedettes de cinéma. Les soirs où l’on sortait, je prenais avec moi mon petit appareil et je faisais des photos des danseurs de salsa sans que personne ne s’en rende compte. Je voulais capturer leur danse, leurs gestes et leurs tenues.

APM : Pendant les années 1970, Cali était le foyer artistique de la Colombie. Les femmes, parmi lesquelles figuraient Fanny Mickey, Maritza Uribe de Urdinola et Marta Hoyos, ont contribué considérablement au rayonnement artistique de la ville.

MPJ : Les femmes ont en effet occupé une place très importante à Cali. Elles étaient différentes des femmes de Bogotá. Elles étaient plus travailleuses, plus disciplinées, plus ouvertes. Maritza Uribe de Urdinola a fondé le musée d’art moderne La Tertulia et Amparo Carvajal, le festival d’art. Elles étaient des pionnières et ont fait de cette ville le centre artistique de la région. Les biennales d’arts graphiques en sont l’exemple. Même si j’étais mariée, je me sentais plus libre à Cali, plus importante, dans le sens où je pouvais faire beaucoup plus de choses. L’ambiance accueillante et tropicale de Cali m’a permis de basculer vers la danse et la musique. J’ai alors cessé de peindre des femmes tristes et grotesques, pour passer à la représentation de couples heureux dansant la salsa.

APM : Cali a aussi vu naître un mouvement cinématographique et littéraire d’envergure.

MPJ : Oui, un certain mouvement culturel s’est développé à Cali. Ce n’étaient pas uniquement les arts plastiques qui rayonnaient, mais aussi le cinéma, la photographie et la littérature. Ce mouvement s’appelait Caliwood et l’un de ses protagonistes en était Andrés Caicedo. Les personnes qui faisaient partie du mouvement étaient surtout intéressées par la culture populaire. Par exemple, j’ai commencé à écouter des boléros à Cali parce que chez mes parents, on écoutait la musique classique, ou Frank Sinatra, ou ce genre de musique ; pas de salsa, jamais de boléros. Au moment même où le mouvement culturel est né, Cali se transformait sur les plans démographique et urbain. De nouveaux quartiers, des routes, des écoles, des hôpitaux et des théâtres voyaient le jour. Cali était la ville phare de Colombie et cela rendait la vie agréable.

APM : Dans Tu amor no me conviene, réalisée à Cali, vous célébrez la danse par le biais des couleurs. Cette œuvre est un exemple de la façon dont les couleurs tropicales de Cali vous ont inspirée.

MPJ : En-dehors de la série sur les prostituées, tout le travail réalisé autour de la danse est très jeune, très colombien, très latino-américain. C’est en fait la couleur qui unit les Latino-Américains. En Europe, la couleur est autre chose, c’est un principe technique de plus, mais en Amérique latine, la couleur est un élément identitaire. Ce dont nous parlons à travers la couleur, c’est de l’ardeur de la jeunesse, du désir de vivre, de l’exubérance de la végétation et de la sensualité féminine.

APM : Pour clore cet entretien, parlez-nous des portfolios collectifs réalisés sous la direction du graveur portoricain Lorenzo Homar à la fin des années 1970.

MPJ : Lorenzo Homar était un grand professionnel de la sérigraphie. L’artiste colombien Pedro Alcántara l’avait invité à enseigner cette technique à Cali. Beaucoup d’artistes sont venus et ont profité de son enseignement. Enrique Grau, Alejandro Obregón, Édgar Negret, Anibal Gil, entre autres, ont contribué à la réalisation des portfolios collectifs. Mais les femmes graveuses n’étaient pas très nombreuses. S’ajoutant à cette expérience, les biennales d’arts graphiques de Cali (1971, 1973, 1976) ont permis la création d’un espace de partage et d’échange parmi les artistes latino-américains. Cali est devenue peu à peu un centre artistique. Des artistes argentins, brésiliens, mexicains, péruviens, et même des nord-américains, venaient à Cali pour participer aux manifestations et aux portfolios. C’était vraiment une période bouillonnante, pendant laquelle les arts graphiques ont connu un réel engouement, tant en Colombie qu’en Amérique latine.

Remerciements : l’auteure remercie l’artiste María de la Paz Jaramillo d’avoir autorisé la publication de cet entretien réalisé à Bogotá (Colombie).

Couverture : Fernell Franco, Prostitutas, 1968, emulsion de gelatine d’argent, 20,3 x 25,3cm, Collection Vanessa Franco