Till Roeskens a choisi de vivre son art comme un engagement de terrain. Artiste, ouvrier agricole, berger mais aussi conteur, de l’Allemagne à Venise, d’Israël à la Palestine en passant par les Alpes, la Camargue et Marseille, il raconte pour Switch (on Paper) ses expériences nomades et pourtant parfaitement situées.

De l’Allemagne à Venise

J’ai grandi en Allemagne, en divers endroits, dont à Düsseldorf. Mon père adoptif avait une grande admiration pour Joseph Beuys. Je me souviens de la nouvelle de sa mort, en 1986. J’avais 12 ans. Je suis venu en France à 16 ans, pour un séjour linguistique qui devait durer trois mois et qui s’est prolongé ! J’étais dans une école Steiner dans le Bourbonnais ; à côté j’ai appris l’art du vitrail avec un maître verrier, ce qui m’a donné envie d’aller à Venise pour apprendre à souffler le verre à Murano. Je suis parti en Italie à 18 ans, j’ai d’abord travaillé dans des fermes, j’ai suivi le soleil et me suis retrouvé à passer l’hiver en Sicile. Au printemps, j’ai fait un grand tour de la Sicile à pied, en expérimentant une vie basique, avec très peu d’argent, je dormais dans des grottes, j’enjambais les barrières pour visiter les temples… Puis quand je suis monté à Venise, je me suis vite aperçu que Murano, c’était de la production pour les touristes, et que je n’allais pas faire ça. A Venise, j’ai alors rencontré une fille qui dessinait dans les rues et voulait tenter d’entrer aux Beaux-Arts, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? J’aimais dessiner des paysages, j’en ai même vendu place Saint-Marc… J’ai passé le concours, j’ai été reçu. Mais j’étais bien perdu là. On avait 6 heures d’anatomie par semaine… En histoire de l’art, il fallait attendre la quatrième la 4e et dernière année pour aborder le XIXe et le XXe siècles, c’était bien long pour comprendre quelque chose à l’art de son temps… J’ai vite zappé la première année, pour passer du temps à Venise. On vivait à quatre, de quatre pays différents, entassés dans une maisonnette avec vue sur le canal…

Israël, la Jordanie, l’Egypte, le Sahara et les bédouins

J’avais encore la bougeotte, je voulais aller plus loin vers le sud, vers le seul désert que je connaissais déjà, en Israël, où ma grand-mère m’avait emmené un jour… en me donnant du pays une image très idéalisée. Elle n’était pas juive, mais elle avait beaucoup d’amis en Israël. Elle était originaire de Gdansk, et lors d’un voyage organisé en Israël, elle avait fait la rencontre d’une Israélienne qui venait aussi de Gdansk, toutes les deux avaient même la nostalgie du même pays perdu. C’est devenu sa meilleure amie ! Alors, à 20-21 ans, je suis allé faire un volontariat dans une sorte de kibboutz. Les gens étaient sympathiques, mais je me suis vite aperçu que je n’étais pas du côté où l’on avait vraiment besoin d’aide : nous vivions entourés de clôtures, au milieu de pelouses arrosées en plein désert, alors que les villages arabes derrière les barrières n’avaient pas assez d’eau… Peu à peu, je suis passé de l’autre côté, en rencontrant des bédouins qui vivaient près de là, dans des villages illégaux. Dans des sortes de réserves d’Indiens, où ils ne pouvaient pas vivre leur vie traditionnelle. Ils n’avaient pas le droit de faire paître leurs troupeaux, car tout le désert était accaparé par Israël, soit zone militaire soit zone naturelle… J’ai énormément aimé ces personnes, et je crois que ça a été essentiel, dans mon parcours, de rencontrer cette culture nomade, de rencontrer la réalité de l’oppression, aussi, et de la résistance…

Et puis ça a été important, quelques mois plus tard, de côtoyer les bédouins en Jordanie où ils continuaient de nomadiser avec leurs troupeaux en liberté. Nous avons fait un grand voyage, avec mon amie de l’époque, à pied surtout, parfois en autostop, à travers toute la Palestine, la Jordanie et l’Egypte, et dès qu’on voyait une tente à l’horizon, on savait qu’on aurait un abri, un feu, un repas pour la nuit ! Ça et là, on s’arrêtait pour participer aux travaux agricoles. L’accueil et la générosité de tous ces gens était extraordinaire.

Et on a continué jusqu’au Sahara. Là je me suis arrêté devant la grande mer de sable : j’étais arrivé. Impossible d’aller plus loin à pied. Il y avait l’absolu de ce contraste entre l’aridité totale du désert et l’abondance des oasis, et cet idéal que je garde en moi d’une agriculture vivrière, qu’on dirait peut-être permaculturelle aujourd’hui, avec ce mélange d’oliviers, d’orangers, de palmiers dattiers, et de petits champs aux pieds des arbres… Alors je me suis dit : « Soit tu restes là, soit tu retournes en Europe et tu essaies d’apprendre quelque chose sérieusement, pour avoir ta pierre à apporter » …

Lors d’une fête à Emmaüs

Alors j’ai commencé des études « sérieuses ». J’avais 24 ans. J’ai passé le concours d’entrée aux Arts Décoratifs de Strasbourg et j’ai été reçu. Et j’ai trouvé une voie dans les études. Jusque-là, j’aimais peindre, j’aimais écrire, mais aux Arts-Déco, j’ai compris que je pouvais combiner les textes et les images et que ça raconterait davantage que chacun des deux… Et puis j’ai assez vite laissé tomber la peinture, dont les contraintes m’encombraient. Je ne trouvais pas la bonne distance. Je me prenais trop la tête sur comment représenter les choses, et n’en arrivais pas à la question de quoi représenter. Alors le passage à la photographie a été salutaire, j’ai découvert que la pratique artistique pouvait être une façon de continuer à voyager ! Je suivais des règles de jeux que je m’inventais pour explorer maintenant un environnement plus proche. Je faisais du stop au hasard pour rencontrer des gens et des lieux, ou bien je décidais d’explorer ce qui se cachait derrière le coin de la rue…

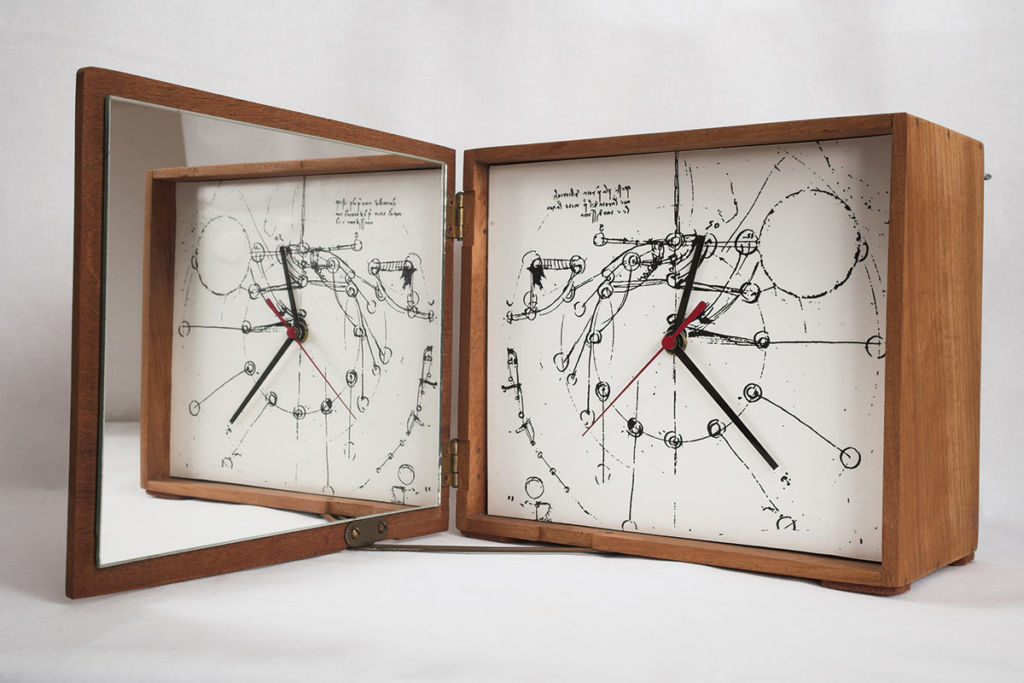

Pierre Mercier a été important pour moi. Il pratiquait l’enseignement comme un art à part entière. Il se référait beaucoup à Robert Filiou. C’est entre autres grâce à lui que j’ai commencé à faire des conférences-diaporamas, des récits performés. Mais c’était pour différentes raisons, aussi grâce à un conteur que j’avais écouté lors d’une fête à Emmaüs, qui racontait des histoires de Mongolie, avec de petites peintures sur bois pour illustrer son récit… je me suis rendu compte que c’était cette légèreté-là qui m’intéressait, pouvoir aller vers les gens avec une boîte de diapos et des histoires dans la tête, qui ne pèsent pas bien lourd, ça correspondait à cet idéal un peu ascétique que j’avais toujours en moi, de vivre avec peu, de chercher l’essentiel, de pas prendre trop de place… J’avais bien essayé de faire des grands tirages photo sur Dibond, mais je me suis vite rendu compte que l’idée d’avoir à les vendre m’encombrait autant que l’idée de les entasser chez moi ! Et qu’adresser directement une parole et un regard aux autres me plaisait davantage que d’accrocher des choses aux murs.

J’ai passé le diplôme en 2003, en assumant le fait que je ne montrais aucune production finie ou vendable : je manipulais des objets, des images, et je racontais des histoires. Avec un aller-retour entre deux pôles, d’une part des formes de voyages individuels, parfois solitaires, parfois à la rencontre des autres, et d’autre part des ateliers collectifs, que j’ai commencé à animer, en hôpital de jour d’abord, puis dans un centre d’hébergement qui se trouvait juste à côté de notre école. J’y rencontrais d’autres voyageurs qui avaient des expériences autres de l’espace, de l’errance, de la ville, des expériences fortes. On a élaboré des formes différentes pour inscrire leurs récits dans la ville : des panneaux directionnels, des dalles au sol…

Au foyer de la Sonacotra de Strasbourg

Ces deux fils-là, les lignes de voyages personnels et les choses faites dans la rencontre, ont commencé à se rejoindre dans ce que j’ai nommé les Plans de situation. L’année qui a suivi mon diplôme, j’ai eu mon premier travail payé, une résidence dans un Foyer Sonacotra à Strasbourg. Pendant plusieurs mois j’ai arpenté les couloirs du foyer, j’ai frappé à toutes les portes, j’ai recueilli des témoignages, avec l’idée de les rapporter. Parfois j’ai pris des photos, des portraits, ou bien des photos d’objets dans les chambres, pour saisir comment des lieux étaient différemment investis par ces personnes venant des quatre coins du monde. Elles avaient des histoires parfois légères ou drôles, parfois dramatiques, tragiques, qui disaient toutes la précarité et la fragilité des choses. Ça me semblait important de les écouter, car je voyais à la fois mon avenir personnel comme précaire, et la société dans son ensemble comme très fragile, comme prise dans un système qui allait dans le mur. J’avais l’impression que ces personnes étaient des pionniers, qu’elles expérimentaient des situations qui nous concernaient tous.

La restitution de ces rencontres a pris pour la première fois une ampleur un peu monumentale, une heure et demie de récits appris par cœur, avec des images qui étaient projetées sur la façade du foyer, à la tombée de la nuit. J’avais une bassine d’eau et entre chaque récit, je me lavais le visage, comme pour changer de personnage. La plupart des résidents de la Sonacotra ne se connaissaient pas entre eux, donc ce moment était aussi pensé comme un partage des histoires entre eux. Bien sûr, j’avais relu et remis à chacun son récit avant de le partager. En général, ils en étaient assez fiers. Et plusieurs personnes rencontrées m’avaient parlé d’avoir eu une situation, dans leur vie, et d’avoir perdu leur situation, et en parallèle j’étais allé au cadastre photographier un plan des lieux pour l’affiche de l’événement et il y avait sur la feuille cette mention : « Plan de situation, 1/1000 ». Un Plan de situation, c’est la carte la plus précise d’un endroit, avec les limites, les frontières, les forces qui régissent l’espace… Alors je me suis dit, c’est ça que j’essaie de faire, me situer et situer les choses – questionner des situations humaines prises dans une situation géographique. Et je me suis dit, après le Plan de situation un sur mille, il faudra faire le deux sur mille, et ainsi de suite ! Il y a du boulot !

Plans de situation à Sélestat … et ailleurs

Au foyer, il y avait des histoires du monde entier qui se croisaient en un lieu, mais par la suite, j’ai eu envie de partir moi-même dans toutes les directions à partir d’un point quelconque. Mais comment le déterminer ? En fait, j’étais bien paumé, en sortant de l’école. Un jour, j’ai recroisé Pierre Mercier, qui m’a dit, alors, tu veux travailler ? Va voir la DRAC, le FRAC, appelle-les de ma part… et des portes se sont ouvertes. Le FRAC Alsace, à Sélestat, était alors dirigé par Pascal Neveux. Il m’a dit : « les histoires sur le territoire nous intéressent ». Alors j’ai décidé que cette petite ville et ce FRAC étaient des lieux quelconques à souhait pour servir de point de départ. Et pendant six mois, je suis allé régulièrement là-bas, je partais du FRAC, je regardais tout ce qu’il y avait autour, je toquais à toutes les portes. D’un côté, il y avait un club de canoë kayak, où j’ai rencontré un juge de porte. De l’autre une usine de brosses à dents qui allait se délocaliser en Chine. A côté, un marché forain. J’ai essayé de tout comprendre, j’ai rencontré le maire, le commandant de la police, la mendiante au coin de la rue, les ouvriers en train de refaire la rue, etc. et chacun d’eux m’emmenait ailleurs, et tout se rejoignait au final avec tant de courts-circuits dans tous les sens dans ma tête que j’en avais le vertige. Je disais aux gens : j’essaie de faire une conférence sur tout, à l’exemple de Sélestat ! Pour présenter ce deuxième Plan de situation, j’avais un diaporama avec l’écran à côté de moi et de l’autre côté un panneau blanc où je commençais par tracer une croix : « imaginons qu’on est ici ». Ensuite je dessinais, au fur et à mesure des rencontres, un plan de la ville sur le panneau, en avançant par proximité géographique comme par association d’idées, ou parfois en sautant du coq à l’âne.

Dans les Plans de situation, j’emmène les gens sur un terrain labyrinthique, mais s’il y a un thème, un fil rouge, c’est vraiment celui de l’orientation : comment se situer, avec, à ce moment-là, un besoin de mettre à plat toutes les hiérarchies du discours… ne pas vouloir décider ce qu’est un lieu digne d’être visité ou non, une parole digne d’être écoutée et transcrite ou non – j’essayais d’avoir des yeux neufs et des oreilles neuves.

Assez vite, en parallèle de Sélestat, la suite des Plans de situation s’est un peu enchaînée au hasard – puisque je ne voulais pas choisir – avec de nouvelles invitations : une à Collioure, dans les Pyrénées Orientales, en 2005, qui a abouti à un livre avec des histoires autour de la frontière et de ses passages, de la contrebande et de l’immigration… Et puis au Québec, avec l’histoire autour de l’appropriation encore récente des terres par les colons, qui a donné lieu à une exposition et un catalogue. Et j’ai un cinquième Plan de situation qui n’a jamais été terminé, dans le Languedoc, sur la cabanisation, les conflits entre la loi de l’Etat et tous les gens qui essayent de bricoler leur vie…

Till Roeskens, Plan de situation #7 : Consolat-Mirabeau, Marseille 2009 – 2012. Performance dans la cour de l’ENSA-Versailles, 2016. Crédit photo : Eduardo Serafim

Plan de situation à Marseille

L’été 2006, j’ai suivi la mère de ma fille qui venait passer un an à Marseille pour une étude de terrain en ethnologie. Et là je me suis demandé comment j’avais pu habiter ailleurs ! Je me suis senti au milieu du monde. Au Panier, je montais sur mon toit, je voyais la mer à mes pieds, la ville, les collines : je voyais bien que j’étais au milieu ! Et j’ai revu Pascal Neveux devenu directeur du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, lequel allait déménager à la Joliette. Pascal Neveux m’a demandé si ça m’intéressait de travailler sur ce quartier. Oui, ça m’intéressait, mais je ne savais pas trop comment aller plus loin : j’avais déjà fait une conférence sur tout, je ne me voyais pas recommencer ! Alors je me suis dit, si j’essayais de faire du cinéma ? Voilà, le Plan de situation numéro 6 est devenu un film documentaire. Au cours des années 2007-2009, j’ai filmé un bout du quartier de la Joliette, où Euroméditerranée aplanissait tout pour construire des bureaux et des banques – et au lieu précis où le FRAC comptait s’installer, il y avait une maison, habitée, avec une procédure d’expropriation. Les habitants ont résisté mais ils ont été forcés de partir. Je suis allé sonner à leur porte : ce n’était pas simple puisque j’étais payé par l’institution qui devait venir à leur place. Mais c’est précisément cette situation, le fait d’avoir comme on dit, le cul entre deux chaises, qui m’a intéressé. J’ai passé presque trois ans à filmer ce pâté de maisons qui disparaissait peu à peu, avec ceux qui partaient, ceux qui arrivaient, ceux qui restaient, les ouvriers qui démolissaient, les aménageurs qui regardaient tout ça du haut de leurs bureaux juste en face… ça faisait une sorte de puzzle, avec des pièces qui s’imbriquent mal les uns dans les autres…

Vidéocartographies : Aïda, Palestine

Depuis mon long séjour dix ans plus tôt, la Palestine était toujours dans mon esprit. Parce que d’un côté, j’avais ce désir de ne pas choisir, d’accepter l’aléatoire, en considérant qu’il y a des choses à voir et à entendre partout, et de l’autre côté il y avait quand même des thèmes et des lieux qui me tenaient à cœur, à qui j’avais envie de donner de l’importance. J’ai fait pas mal d’allers-retours entre ces deux positions. Et ce qui m’importait était beaucoup lié à des notions d’espaces, d’appropriation, d’occupation, de frontières, etc., et pour moi, la Palestine était un point central dans cette histoire. Depuis dix ans, je savais que j’y retournerais un jour. Alors pendant trois années de suite, j’ai candidaté à l’AFAA (aujourd’hui Institut Français), mais ça n’a jamais marché. A la fin je me suis dit, j’y vais quand même, je me paie le billet. C’était en 2008. J’ai passé trois mois dans le camp de réfugiés Aïda, près de Bethlehem, et j’ai réalisé un film fait de cartes dessinées par les habitants du camp. A la base, ça devait être un Plan de situation aussi, mais finalement le titre qui est resté c’est Vidéocartographies : Aïda, Palestine. J’ai utilisé une technique de cinéma d’animation très artisanale, avec un cadre en bois au format paper-board, du papier tendu dessus et le dessin au marqueur qui traversait cet écran. Je demandais aux personnes de dessiner leur camp. Certaines avaient l’habitude du dessin, d’autres non. Au départ, il s’agissait de rapporter les histoires sur des espaces proches, la géographie du camp, puis de raconter où on peut aller de là, où on ne peut pas aller, mais comment on fait pour y aller quand même, avec des détours incroyables, des attentes aux check-points, ou par-dessous, par les canalisations, ou par-dessus avec des échelles : cette résistance quotidienne à l’occupation, pour préserver un minimum de liberté de mouvement, vitale. Et je suis tombé sur des conteurs incroyables… Et puis le fait de ne montrer que ces ébauches de cartes, à propos d’un pays dont on a vu beaucoup d’images qui sont devenus parfois des clichés, il me semblait que ça permettait de porter un regard neuf. Et les cartes montrent bien, au-delà de l’histoire des gens, comment ce sont les lieux eux-mêmes qui sont meurtris.

J’avais fait un premier montage sur place, pour pouvoir le projeter et le laisser aux personnes là-bas. Au retour, des amis m’ont dit : envoie ton film à des festivals de cinéma. Mais pour l’inscrire sur les sites des festivals, j’avais l’air bête : réalisateur : Till ; caméra : Till ; son : Till ; producteur : Till ; diffuseur : Till… Ça ne semblait pas être fait pour moi, mais j’ai fini par l’envoyer au FID [Festival International du Documentaire] à Marseille. Et il a été primé, en 2009. Et de là, il a fait un grand tour des festivals de documentaires… et à ce jour, ça reste mon « tube » !… On me le demande régulièrement pour des projections ou des expos, et je l’ai gratuitement mis en ligne comme le reste de mon travail, et si les gens ont de l’argent, ils paient quelque chose s’ils veulent. Mais ce film, ça a été une expérience que j’ai vraiment reçue comme un cadeau, avec le sentiment que quelque chose qui me dépassait.

Un conte documentaire

Les années suivantes, à Marseille, il y a eu une autre étape importante des Plans de situation, le numéro 7, qui m’a emmené vers la périphérie de la ville, où je me promenais déjà pas mal, mais que j’avais besoin alors de rencontrer plus de l’intérieur. Et ça s’est fait, de 2009 à 2012, grâce à une collaboration avec le Théâtre de la Cité, qui est très actif sur les formes documentaires. Ils m’ont proposé de travailler dans les quartiers Nord, à Consolat-Mirabeau, qui est une espèce de non-quartier, composé de plusieurs cités, de camps de gitans, d’une petite zone industrielle, de l’autoroute qui coupe brutalement en plein milieu, du chemin de fer qui coupe dans l’autre sens : un petit échantillon du bordel urbanistique marseillais. Quelques années après Sélestat, je me sentais prêt à revenir à une forme orale, assez différente des précédentes, et qui est vraiment devenue celle du conte. J’ai appelé ça pour la première fois un conte documentaire. Il n’y avait plus de projection d’images, seulement un récit et une carte, que je dessinais sur le sol à la craie au fur et à mesure de l’histoire que j’avais construite à partir de mes rencontres. On l’a donné à entendre d’abord sur les lieux mêmes, quatre soirs de suite, avec des chaises posées à des coins de rue ou sur des petites places. Les gens du quartier sont venus, et quelques personnes de l’extérieur. Et au contraire des conférences que je faisais avant, là, je suis devenu un personnage de l’histoire. Avant, je faisais toujours plutôt abstraction de la position de l’observateur que j’étais, j’essayais d’être une surface neutre. Mais là, pour la première fois, je me trouvais sur un terrain où je n’étais vraiment pas attendu, c’est-à-dire que les portes s’ouvraient difficilement, que dans la rue je rencontrais beaucoup de méfiance, on me faisait fortement sentir que j’étais un intrus, on m’attendait au tournant… et parfois j’arrivais à dépasser ça et il y a eu des rencontres et des histoires magnifiques, et d’autres fois ça restait douloureux. J’ai donc trouvé important d’inscrire ici le personnage que j’étais : celui qui va voir les autres, qui veut comprendre comment « les hommes vivent »… « est-ce ainsi que les hommes vivent ? ». Donc le ton du conte est beaucoup plus personnel, pour lequel j’étais peut-être plus mûr aussi : j’avais peut-être pris assez de distance avec moi-même pour pouvoir parler de moi comme si c’était un autre.

C’est une histoire que j’ai beaucoup racontée ensuite et que j’aime toujours raconter, les histoires de ces quartiers ont tourné dans différents endroits, dans des théâtres, des écoles d’art, dans d’autres banlieues, sur des places de village et même dans un festival de conte !

Pour en finir avec la série des Plans de situation, il y en a eu un huitième, il y a deux ans en région parisienne, à Clichy-Montfermeil, avec les Ateliers Médicis. De nouveau un conte pour l’espace public, mais à la place d’un plan, j’ai construit une maquette en carton de tout le quartier dont je racontais l’histoire, et qu’on voyait se construire puis se redémolir puis se reconstruire peu à peu… Pour l’instant, je ne sais pas s’il y aura d’autres Plans de situation après celui-là, même si j’ai longtemps rêvé de trouver LE Plan de situation qui me prendrait le reste de ma vie.

Till Roeskens, Plan de situation #8 : Grand Ensemble, Clichy Montfermeil, 2017 – 18 Performance d’une heure trente jouée trois fois sur l’esplanade du centre commercial Anatole France, Clichy-sous-Bois, septembre 2017

Ferme collective à Rome

Entre temps, il y a eu une année à la Villa Médicis, en 2013-2014. C’est arrivé à un moment où je commençais à me sentir à un tournant. Je commençais à avoir le sentiment d’avoir vu assez du monde pour savoir qu’il ne tournait pas comme je le souhaitais… Agir avec d’autres devenait plus urgent que de rester dans un travail contemplatif, et j’avais le désir aussi de travailler de façon plus indépendante que je ne l’avais fait jusqu’alors, c’est-à-dire que je souhaitais ne plus dépendre de l’argent public. Chaque fois, ça me donnait le sentiment d’être limité quelque part, même si on me donnait beaucoup de liberté. Par exemple, aller dans ces quartiers pauvres et dans ces camps de gitans et être payé pour aller voir des gens qui n’ont pas le sou, ça m’était difficile. C’étaient des questions qui m’habitaient depuis un moment. En 2011, j’ai commencé à rencontrer des lieux collectifs où se vivaient des tentatives de communisme anti-autoritaire, et j’ai participé au mouvement d’occupation des places avec les Indignés, ce qui a été un moment d’éveil politique. L’importance de se parler pendant des soirées entières, d’égal à égal, avec des inconnus dans la rue, pour savoir ce qu’on cherche ensemble – mais aussi la question : si on veut encore être là demain, entre-temps, comment on fait pour manger ? J’avais envie de faire ma part pour ces situations-là. Et je me suis souvenu que j’avais déjà eu cette intuition dans ma jeunesse, quand je travaillais dans des fermes, qu’un jour je voulais être paysan et artiste. Ça me semblait un bel équilibre de vie. Et puis, dans ces questions qui m’habitaient, sur la politique de l’espace, il y avait cette phrase qui clame que la terre doit être à ceux qui la travaillent… qui m’a toujours touché profondément : j’avais envie de faire partie de ceux qui la travaillent.

Tout ça était assez clair pour moi quand je suis parti à la Villa Médicis. J’ai trouvé une ferme collective à Rome, vers le bord de la ville, une ancienne occupation de terres, légalisée, et j’y travaillais un jour par semaine. J’ai passé le reste de mon année à écrire un livre, un gros bouquin, plein d’histoires et d’images, une tentative fragmentaire de faire la somme de mon expérience du monde à ce jour. Une façon de conclure un peu ce que j’avais essayé de fabriquer jusque-là, pour me permettre de prendre ce tournant nouveau. Ça s’appelle A propos de quelques points dans l’espace.

Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole

A mon retour à Marseille, j’ai quitté ma tanière du Panier pour m’installer dans un lieu collectif avec de la terre, dans un petit coin des quartiers Nord. On y a fait un grand jardin collectif et militant ces quatre dernières années, qui s’appelle le potager du Chiendent, parce qu’il y en avait beaucoup… ! Le jardin fonctionnait en échange avec le Manba, le collectif autonome de soutien aux migrants de Marseille. On était parfois très nombreux à jardiner. A habiter sur place, au plus fort on était une dizaine d’adultes et trois à six enfants. Et donc ce lieu a tenu quatre ans et cette année on doit le quitter. Le Chiendent cherche encore où replanter ses racines.

Entre temps j’ai fait une année de formation agricole, une formation de base qui s’appelle « Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole » avec l’option « élevage caprin ». Auparavant j’avais travaillé pendant un an comme salarié chez un chevrier à côté de Marseille, à Septèmes, tout près des quartiers Nord, à faire la garde et la traite. Et là, je viens de m’installer dans la Crau, vers Arles, avec des amis que je me suis faits ces dernières années, dans une ferme collective qui appartient au mouvement Longo Maï. La « Coopérative européenne Longo Maï » a 10 lieux collectifs dans divers pays d’Europe et qui fonctionnent ensemble. Et donc maintenant, c’est le défi : travailler à la production agricole au sein du collectif et garder du temps pour saisir à ma façon des fragments du monde. Heureusement Longo Maï est traversé par des personnes venant de partout et avec des parcours et des engagements très divers. Peut-être qu’un jour j’arriverai à trouver des formes pour raconter certaines des histoires que je rencontre ici.

De l’ordre du don

Depuis que j’ai été étudiant en art, j’ai jamais été à l’aise avec l’idée d’être artiste professionnel, même si j’ai été très content de gagner ma vie pendant quelques années avec ces activités. Dire « je suis artiste » a toujours difficilement passé mes lèvres. Il y a toujours pour moi l’idée beuyssienne (de Joseph Beuys) que chaque être humain est un artiste et si certains s’arrogent le nom d’artiste, ça veut dire que les autres ne le sont pas. Même le mot « art » me pose problème aujourd’hui. Il y a des arts et certains sont plus reconnus que d’autres. Mais les artistes qui m’intéressent ont tellement voulu exploser les frontières de ce qui se nommait « art » que j’ai l’impression qu’il faut arrêter d’utiliser ce terme, sinon on revient en arrière de ce qu’ils ont cherché. Ou alors, j’ai souvent eu le sentiment que ce que je pouvais nommer comme ça était de l’ordre du don, comme je l’avais ressenti en Palestine, c’est de la grâce qui t’arrive à un moment donné mais que tu ne peux maîtriser ou t’approprier. Être payé pour ça m’a presque toujours paru relever d’un malentendu. Même si je suis reconnaissant à tous ceux qui m’ont payé pour ça, qui le feront peut-être encore… parce que créer des choses tout en vivant d’un travail agricole est évidemment très difficile !

Le sentier d’un berger dans les Alpes

Je travaillais déjà comme aide-chevrier près de Marseille, trois longues journées par semaine, il me restait du temps pour faire ce jardin et beaucoup de choses à côté, et Nadine Gomez, la directrice du Cairn à Digne, m’invitait avec une certaine insistance… Je lui ai parlé de ce que je faisais et elle m’a dit « Si tu veux, on peut te faire rencontrer des bergers par ici ». Et alors je suis monté de temps à autre en Haute-Provence, et j’ai rencontré des bergers, et aussi des anciens bergers. J’ai fait deux très belles rencontres, l’une avec Marcel, qui doit avoir maintenant 94 ans, et qui a donc bientôt vécu un siècle de vie dans les montagnes, dans un temps qu’on a du mal à imaginer. Il s’est retrouvé à faire le berger tout seul à 13 ans, parce que son père était à la guerre. Il a longtemps vécu hors du capitalisme et du monde industriel et il garde un regard complètement halluciné sur le monde d’aujourd’hui. J’ai eu envie de garder trace de son récit et de l’inscrire dans le paysage, en créant et aménageant un sentier, qui est celui qu’il pratiquait pour aller de son village à la bergerie sur la colline, un sentier un peu en perdition après qu’une nouvelle piste avait été construite. On a donc réouvert ce sentier, on l’a balisé, et on a mis des plaques sur lesquelles sont inscrits des fragments de son récit de vie, qui résonnent avec les lieux qu’on traverse. C’est toujours dans une forme de métaphore, du sentier de montagne au chemin de vie.

L’autre ancien berger, c’était Charly, qui lui, dans les discussions, m’avait parlé à un moment donné de tous les noms de lieux de la montagne qui se perdaient, parce que les jeunes générations les pratiquaient autrement et ne s’en servaient plus. Il y en avait beaucoup qui n’étaient pas sur les cartes existantes. Alors je suis retourné le voir avec de grandes feuilles de papier, et il m’a dessiné toute sa montagne en inscrivant tous les noms qu’il connaissait. Ça s’est terminé par une exposition et l’inauguration publique du sentier en 2017, juste avant que je parte en formation agricole.

Et c’est un peu en continuité de cette expérience-là que j’ai commencé la formation, puisque je l’ai faite à Digne. A ce moment-là, la perspective d’avoir un jour un troupeau de chèvres en collectif dans les collines de Marseille m’attirait. A Marseille même, sur le plateau de la Mûre, il y a mille hectares de garrigue appartenant au domaine municipal. Et c’est très intéressant d’être au bord de la ville, car il reste des champs en friche, des talus, des anciennes carrières où il y a un peu de feuillus qui poussent… à Septêmes aussi, c’est ce frottement du troupeau à la ville qui m’a plu. A ce jour, ça ne s’est pas concrétisé. C’est pas grave. Mais c’est évidemment l’aspect anarchiste des chèvres qui m’attire. Elles se contrefichent de la propriété foncière !!!

Remerciements : Nadine Gomez et Giulia Pagnetti

Propos recueillis le 27 février 2019 à Marseille

Couverture : Till Roeskens, Palestine, 2009.