Laurence Bertrand Dorléac

Pour une histoire de l’art moins pure et plus incarnée

Entretien par Laurence Bertrand Dorléac

Des conséquences de la guerre sur la création, au soi-disant déclinisme européen en passant par les natures mortes et les matières vivantes, l’historienne de l’art Laurence Bertrand Dorléac défend une approche de l’art « moins pure et plus incarnée ». Où l’on comprend les choses en les expérimentant.

Switch (on Paper) : Vous avez étudié le déclin et le déclinisme tel qu’il s’exprime en Occident durant la période 1914-1945. Beaucoup de penseurs contemporains comme l’historien belge David Engels pensent à leur tour que nous vivons une période de déclin. Notre civilisation serait, selon une conception cyclique de l’histoire, un organisme vivant arrivé, à la fin du XXe siècle, à l’orée de la dégénérescence. Vous ne partagez pas semble-t-il cet avis

Laurence Bertrand Dorléac : Le déclin et le progrès fonctionnent en miroir et je tiens à distance ces deux constructions largement subjectives. L’histoire est une manière de répondre à toutes sortes de réflexions rationnelles mais aussi à d’autres qui le sont moins ou pas du tout. Du côté des affects, j’en avais assez du déclinisme sinon du décadentisme ambiant qui a retrouvé de la vigueur depuis les années 1990. Je voulais faire le tour de cette supposée défaite permanente et récurrente qui s’ancre dans le passé lointain de l’humanité puisque la pensée du déclin nait avant même la chute de la Rome antique. La corruption de la société est théorisée depuis que l’on pense la corruption du corps humain sauf que rien ne prouve que la société fonctionne comme un corps. Bien des éléments prouvent au contraire que les deux ne vont pas de pair.

Au XXe siècle, en Europe, cette pensée du déclin « biologique » des sociétés est réactivée à partir d’Oswald Spengler qui, sur fond de Première Guerre mondiale, s’inspire de toute une littérature décliniste antérieure, et de Friedrich Nietzsche qu’il trahit pour alimenter son Déclin de l’Occident, radicalisé par la situation historique et la défaite militaire de l’Allemagne. Fondé sur le ressentiment, son ouvrage pessimiste est suffisamment audacieux, péremptoire et dramatisé pour séduire et nourrir, non seulement la pensée nationaliste conservatrice allemande mais au-delà. À tel point que son livre sera un best-seller dans toute l’Europe jusqu’en 1945, et que même certains « modernes » s’y réfèreront : quand ils se laissent volontiers traverser par l’idée et le sentiment du déclin, ils sont habités par la hantise des origines qui leur fait voir la société contemporaine comme vermoulue.

Dans Contre-déclin (2012), j’ai opposé à cette pensée pessimiste l’œuvre du Claude Monet mélancolique mais actif : il ne généralisait pas ses impuissances en art qui le rendaient par ailleurs fou de rage. Alors que Spengler commence son Déclin de l’Occident en 1914 (après avoir renoncé à écrire un roman), Monet fonce dans l’aventure de ses improbables grands tableaux immersifs de nymphéas. Ses dernières expériences, à la limite de l’abstraction, devront attendre les libérations (militaire mais aussi politique, artistique ou psychique) de 1945 pour être vues et comprises au musée de l’Orangerie des Tuileries alors que Spengler deviendra, lui, illisible, invisible.

Or, après une longue période où cette théorie jugée avant tout fantasmatique est éclipsée, la pensée décliniste chère à Spengler trouve aujourd’hui un terreau fertile. Vous citez David Engels : il reprend le schéma morphologique de Spengler pour décrire la situation de l’Union européenne qu’il compare à la République romaine tardive avec sa cohorte de sombres indicateurs censés annoncer l’avenir proche : faible démographie, désindustrialisation, déchristianisation, pauvreté croissante, montée en puissance de la Chine ; il va jusqu’à intégrer dans son courant noir le mouvement des gilets jaunes. Quand on lui demande ce qu’il pense de l’influence que Spengler a exercée sur le nazisme, il refuse de les relier en soulignant les différences qui feraient de lui avant tout un penseur singulier et solitaire. Fin 2018, David Engels a remis, au nom de la Oswald Society qu’il préside, un prix à Michel Houellebecq qu’il estime en intellectuel moderne dont l’œuvre est traversée par « l’intense douleur d’une société touchant doucement à sa fin sans savoir se défendre. »

Switch (on Paper) : Une grande partie de votre travail de recherche a été consacrée à l’art pendant la guerre ou sur « les conséquences de la guerre sur les humains, les animaux, les villes, les choses » et bien sûr sur l’art. L’Occident n’a pratiquement plus connu de conflit direct et interne à ses frontières depuis 1945. Durant et après la Guerre froide, les conflits se sont néanmoins concentrés vers des pays colonisés ou anciennement colonisés. Pensez-vous que ce basculement géopolitique soit une des origines des post-colonial studies si présentes dans les réflexions et conceptions artistiques de notre époque ?

Laurence Bertrand Dorléac : Quand j’ai commencé par m’intéresser à la Seconde Guerre mondiale, rien n’avait encore été écrit sur le monde de l’art pendant la guerre et j’ai travaillé à combler cette lacune : nous vivions avec cette boite de Pandore qui pesait lourd. Une fois levés les écrous de ce « cauchemar sinistre et glacé » comme disait Roland Barthes, j’ai voulu changer de focale et « sortir » de la guerre qui avait sombrement accompagné mes chères études. Quand j’ai décidé de m’intéresser aux années 1960, là encore, c’était pour une part une décision rationnelle, mais pour une part seulement. Je me rends compte avec le recul que j’avais envie de savoir ce qui s’était passé dont ma génération avait expérimenté les embruns car le cœur des événements se trouvait en amont. Sauf que ce cœur-là, s’il avait trouvé sa forme dans le Pop Art, il portait aussi les traces de la tragédie de l’histoire.

J’ai commencé à écrire sur le sujet au début des années 1990, en particulier pour l’exposition organisée par Laurent Gervereau, Jean-Pierre Rioux, Benjamin Stora au Musée d’histoire contemporaine de Paris, La France en guerre d’Algérie. Des artistes comme Raymond Hains et Jacques Villeglé m’ont permis de penser le lien entre la Seconde Guerre mondiale et les guerres d’Algérie ou du Vietnam. Comme Niki de Saint-Phalle, dont l’œuvre était traversée par la violence politique, raciale et sexiste. Un peu plus tard, quand j’ai vu les images du happening organisé par Jean-Jacques Lebel, 120 minutes dédiées au divin Marquis (1966), je n’ai pas seulement perçu les signes de la libération sexuelle en cours avec toute la joyeuse frénésie qui l’accompagnait, mais aussi les stigmates des guerres, la Seconde, celle d’Algérie et les conflits raciaux. Et pour cause : Lebel était hanté notamment par la permanence dans l’histoire, de la torture, celle-là même qui se pratiquait sous le nazisme et qui ressurgit pendant la guerre d’Algérie. C’est le début de ma réflexion qui donnera L’Ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l’art des années 1950-1960 (2004). Ce livre est évidemment encore un livre sur la guerre et les effets de la guerre : pas seulement sur la Seconde Guerre mais aussi sur les guerres et les après-guerres de décolonisation. Si le post-colonial traverse tant d’œuvres d’art contemporaines, c’est bien normal après des années de silence que seuls quelques artistes et écrivains ont essayé de combler comme ils l’ont pu.

Pour les guerres du présent, j’ai dialogué récemment avec les artistes réfugiées syriennes qui m’ont demandé de réfléchir (à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, ENSBA, 2019) à leur situation en perspective avec l’histoire, à ce qui pourrait servir à penser la situation présente. Or, l’histoire ne « sert » pour agir au présent que dans la mesure où l’on ne s’imagine pas bloqués dans un schéma répétitif. Pour le pire mais aussi pour le meilleur, l’histoire est imprévisible et inventive. Comparer aujourd’hui les artistes réfugiés aux réfugiés républicains espagnols après la victoire de Franco en mars 1939, ce serait augurer du pire et entrer dans l’analyse performative à laquelle je me refuse, alors même que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Ce sont les expériences vécues par ces artistes qui sont déterminantes, car elles contribuent à susciter les différentes formes d’une liberté d’agir et de résister au funeste état des choses.

Switch (on Paper) : Au terme « civilisation » vous préférez celui de « société ». Quelle différence à vos yeux ?

Laurence Bertrand Dorléac : Aucun terme n’est mauvais en soi mais chacun porte une histoire, il est habité de fantômes. Or, depuis le XVIIIe siècle, « civilisation » a servi à trop de théories générales qui supposent l’idée d’une supériorité en servant de contraire à « barbarie ». Les termes de « culture » ou de « société » sont plus ancrés dans l’histoire sociale et politique. Ils sont à la fois plus neutres et plus ouverts.

Switch (on Paper) : Vous organisez depuis deux ans un séminaire intitulé Les choses. Vous préparez également une exposition sur le sujet au Musée du Louvre à Paris entre avril et août 2022. Derrière ces « choses » se cache en fait une histoire de la nature morte. Pourquoi « les choses » viennent en premier et « la nature morte » en second ? Et pourquoi « choses » et non « objets » ?

Laurence Bertrand Dorléac : Parce que la nature morte est avant tout un agencement de choses. Or, si l’expression est désuète, elle est surtout fausse. Comme ses équivalents à l’étranger (still-life, stilleben, naturaleza muerta), elle s’impose en France tardivement, à partir de 1690 avec le peintre et théoricien Gérard de Lairesse pour désigner tous les objets inanimés tels que les fleurs, fruits, vases, ustensiles ou les instruments de musique… Mais entre nous, quand vous regardez une nature morte d’Andres Serrano, vous voyez bien que sa tête de vache (morte) est bien vivante et que son œil nous accuse, et tous les abattoirs du monde avec nous ! Je veux donc en finir avec l’expression stupide de « nature morte » pour rendre hommage au genre qui a traversé toute l’histoire de l’humanité depuis la Préhistoire — et non depuis l’Antiquité grecque, contrairement à ce que l’on a l’habitude de dire sous prétexte qu’elle nous a laissé des textes et des signatures d’artistes. Le dessin des choses nait bien avant l’Antiquité et nous en gardons la preuve dans les traces visuelles sur les parois des grottes, sur les poteries, sur les tables d’offrande…

À présent, pourquoi « choses » et pas « objets » ? Parce que l’objet est extérieur à nous, il est inerte et nous fait face, il existe dans son immobilité alors que la chose implique davantage d’interaction avec nous. Le terme choses est plus utile à notre projet qui veut rendre compte de leur vie et de notre dialogue avec elles, de notre action sur elles, de leur action sur nous, de leur action dans le monde — l’anthropologue anglais Alfred Gell, parle d’agency. Puis, contrairement au terme « objet », le mot « chose » ouvre bien davantage sur les mondes qui nous occupent, poétiques, littéraires, philosophiques, anthropologiques, etc. Les choses renvoient à Francis Ponge, Georges Perec, à Bruno Latour, Arjun Appadurai, Philippe Descola, Isabelle Stengers, Donna Haraway, Tristan Garcia, Marianne Alphant, Marielle Macé, etc., etc.

Malgré tout, l’idée qui peut nous réconcilier avec tous ceux et toutes celles qui ont pris « l’objet » pour une « chose », c’est que l’un et l’autre signifient bien davantage qu’ils n’en ont l’air.

Switch (on Paper) : Vous tentez de « libérer » la nature morte en analysant le rapport entre le vivant et le non-vivant à l’heure des Extinction Studies et de la Collapsologie. Vous dites ainsi que « les choses sont forcément sur la sellette ». Dès lors, que l’art et la nature morte peuvent-ils apporter aux débats actuels sur notre environnement et nos inquiétudes quant à l’avenir de la vie sur terre ?

Laurence Bertrand Dorléac : La nature morte n’est pas morte mais encore vivante — je joue évidemment sur les mots. La crise écologique pèse lourd dans notre façon d’envisager l’histoire. La notion de chose comme « actant », ou « actrice » du monde, je la retrouve au cœur des représentations depuis leur commencement (et ce qu’il en reste). Et là, il faut bien dire que Karl Marx a instruit une histoire religieuse du capitalisme archi-inspirée —, son premier chapitre du Capital est très actuel, quand il dit que les choses ne peuvent pas aller au marché toutes seules mais que parfois, elles se mettent à « danser », etc. Mais obsédé par le despotisme marchand, il a omis de voir ce que bien des artistes et, depuis Georg Simmel, les anthropologues contemporains ont vu : que les choses ont une vie beaucoup plus longue que leur existence en tant que « marchandises » du capitalisme. Elles ont une vie sociale, politique, religieuse, métaphysique, poétique, etc.

Prenons la question animale, même si l’on n’avait pas de texte mais seulement des images, le statut des bêtes, leur condition de vie et de mort ont régulièrement trouvé une forme dans l’histoire. Depuis qu’on les montre pendues, on pense au sort qui pourrait bien attendre l’humain-accrocheur et l’on n’a pas attendu Rembrandt et son Le bœuf écorché (1655) pour élaborer une pensée amie de l’animal. Ce qui a changé, c’est que si un agneau sacrifié de José de Ribera (1650-1660) attire la compassion, la Cabeza de vaca (1984) de Serrano nous a désormais à l’œil ; elle suscite moins la compassion que la crainte du jugement des humains massacreurs sans vergogne, agissant au nom d’une rationalité délirante, soi-disant économique.

Le fait que l’on pense aujourd’hui les fleuves et les arbres comme des acteurs qui doivent avoir des « droits » ne date pas d’hier, mais revêt désormais une forme juridique dans le processus d’urgence climatique qui s’est imposé. On trouve dans les œuvres, même anciennes, une façon troublante de mettre à égalité les êtres, les animaux et les choses, comme si depuis longtemps déjà, les artistes avaient donné une forme aux choses comme actrices à part entière du monde, où tout communique, tout interagit, tout a des conséquences. Et cela, dans un régime qui ne souscrit pas aux hiérarchies convenables qui font arriver les humains avant les animaux, et les choses en dernier. Tout devient intéressant et important, le dessin de la petite chose autant que le portrait du puissant. Ce qui nous apparait aujourd’hui comme des ruptures d’évidence, j’aime en rechercher les mouvements embryonnaires dans le passé.

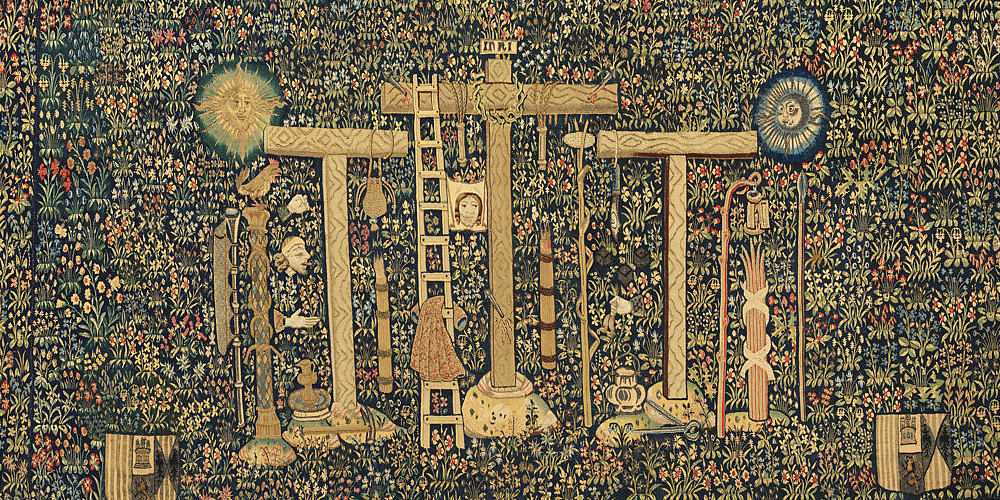

Tapisserie avec l’Arma Christi, École Flamande, entre 1475 et 1550, New York, Metropolitan Museum of Art, Cloisters Collection

Switch (on Paper) : « Le monde est pour vous saturé de choses à voir, à représenter, à aimer mais aussi à combattre ». Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Que nous devons lutter contre la prolifération des choses et de leur surconsommation ? Si tel est le cas ne pensez-vous pas qu’il y a aujourd’hui trop d’œuvres d’art, de biennales, d’expositions, de foires et de spéculation financière autour des ventes et que l’art au fond participe grandement à cette saturation des choses ?

Laurence Bertrand Dorléac : En fait, ce n’est pas moi qui dit cela mais Charles Sterling, que je cite dans mon livre, Pour en finir avec la nature morte (Gallimard, 2020) et qui a imaginé l’exposition la plus inventive possible en 1952 à l’Orangerie des Tuileries. Sterling est un historien de l’art juif polonais, venu s’installer en France dans les années de l’entre-deux guerres, avant de se réfugier à New York pendant l’occupation nazie et le régime de Vichy. Il a travaillé au Metropolitan Museum avant de revenir à Paris, au Louvre, où il a conçu une exposition sur la nature morte depuis l’Antiquité, montrant la puissance du genre mais se refusant à intégrer la photographie et le cinéma qu’il connaissait pourtant bien. C’était une toute autre époque mais notre future exposition sur les choses en 2022 fonctionnera aussi comme un dialogue entre les deux scénarios. Nous montrerons que les musées peuvent avoir une mémoire historique en rouvrant le jeu en permanence à partir des réflexions qui se renouvellent et qui, forcément, changent la donne.

Pour revenir à votre question, vous pensez à la surproduction des choses et aussi des œuvres, des expositions et des transactions financières autour de l’art. Vous envisagez la décroissance et l’on ne peut que vous suivre dans cette gêne face à une forme de fausse abondance obscène. Malgré tout, la décroissance a pu s’envisager dans l’histoire et c’est mon rôle d’historienne de le montrer, davantage que d’imposer une morale de l’austérité. On parle toujours d’ « éclipse » de la nature morte durant mille ans, entre la chute de l’empire romain et le début du XVIe siècle en Occident. Je voudrais montrer qu’il existe des exceptions — qui n’ont jamais été exposées dans le cadre de l’histoire de la nature morte —, à la fois en Europe mais aussi ailleurs, dès lors que l’on ouvre des fenêtres sur d’autres régions du monde. Il n’empêche, il est vrai qu’en Occident, la puissance du discours religieux est telle que les choses ne sont (quasiment) plus jamais représentées pour elles-mêmes, mais forcément avec les personnages du grand récit chrétien. Pendant mille ans ! Or, ces choses avaient acquis auparavant et depuis bien longtemps une indépendance, une autonomie, qu’elles ont perdue, et aucun artiste ne s’est risqué à enfreindre la loi (tacite) de leur servitude. L’absence de choses, de biens terrestres, de bimbeloteries inutiles a son histoire dont il vaut mieux connaître les modalités.

Si le sentiment de saturation des choses est réel pour un certain nombre d’entre nous, cette impression peut être bien différente lorsque l’on ne fréquente pas, plus ou pas encore les milieux de l’art contemporain. Cet effet de saturation, on s’en plaint déjà au XIXe siècle quand les œuvres d’art étaient installées, au Salon officiel du sol au plafond. Pierre Bourdieu parle de cela dans son cours génial sur Edouard Manet au Collège de France (1999-2000). Il se sert des chiffres du couple d’historiens Harrison et Cynthia White dans leur ouvrage Canvases and Careers : Institutional Change in the French Painting World : 57 % des peintures françaises vendues entre 1838 et 1857 étaient signées par des artistes vivants contre 11 % entre 1737 et 1756 et ils avancent le nombre de 4 000 personnes qui font de la peinture vers 1863 à Paris, ce qui est (déjà) énorme.

Tout cela, non pour relativiser mais pour remettre notre situation en perspective. Mais oui, je pense que l’on pourrait faire moins de choses pour avoir le loisir d’en profiter et de les évaluer — pas seulement avec des chiffres très élémentaires de fréquentation. Puis, je suis sensible à la mobilisation en cours : si des étudiants, enseignants et professionnels du monde de la culture, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de la conservation et de la restauration du patrimoine ont pris part à la grève mondiale pour le climat et à la marche en mars 2019, c’est qu’ils n’ont pas l’intention d’attendre le déluge…

Switch (on Paper) : Les cultures non occidentales – notamment amérindiennes – peuvent jouer un grand rôle dans notre perception des choses. Comment une exposition prévue dans un musée tel que le Louvre, montrant un art essentiellement européen, peut-elle intégrer cette donnée fondamentale ?

Laurence Bertrand Dorléac : Par nature claustrophobe, je veux ouvrir des fenêtres sur les choses non-occidentales même si je pars de notre sensibilité ancrée hic et nunc. Sinon, c’est pure théorie désincarnée. Je ne veux pas annoncer le programme avec trop de précision car nous sommes en plein chantier mais nous devrions proposer dans l’espace du Louvre un nouveau récit de la nature morte qui s’ancre dans un passé plus lointain que prévu en ménageant une place inédite à des œuvres d’autres cultures, qui n’ont pas encore été intégrées au genre « classique » de la nature morte purement occidental sinon européen. Puis, ce genre mélange constamment des objets non-occidentaux aux objets occidentaux. Il faut donc analyser les signes de ces présences, que l’on retrouve sous la forme de vases ou de tapis, en particulier.

Au chapitre de la reconsidération, la place des artistes femmes dans l’histoire de la nature morte est toujours minorée. C’est l’occasion de la revoir à la hausse, ce qui n’est vraiment pas difficile, surtout pour la période contemporaine.

Switch (on Paper) : Vous souhaitez « une histoire de l’art moins pure et plus incarnée ». L’idée est séduisante. Mais qu’est-ce que cela signifie quand on sait qu’un historien ou une historienne passe le plus clair de son temps dans la lecture et la recherche et non sur le terrain de la création. De même, vous parlez d’une exposition pensée comme « un laboratoire de recherche ». C’est un vrai fantasme pour beaucoup d’entre nous. Mais concrètement une exposition est presque toujours perçue comme un alignement d’objets plus ou moins pertinents, selon justement « les goûts et les caprices de l’époque ». Comment conjurer ce sort ?

Laurence Bertrand Dorléac : Vous me faites rire et c’est un bon début pour répondre. La lecture et la recherche peuvent s’incarner car nous sommes avec elles déjà dans l’action et dans la création. Ce qui fait la réalité de ma pratique d’historienne, c’est que notre dialogue avec les absents et les morts est singulièrement fluide. Je dialogue davantage et peut-être mieux avec le moine Mu Qi, Mary Shelley, Louise Moillon, Niki de Saint-Phalle ou Georges Perec qu’avec bon nombre de mes contemporains. Mais vous avez raison quand vous dites que tout cela est d’autant plus « incarné » si l’on vit (aussi) sur le terrain de la création contemporaine. Nous venons d’aller voir Barthélémy Toguo dans son atelier pour parler de l’œuvre que nous pourrions présenter de lui : la discussion avec lui en sa présence vaut évidemment mieux que tous les catalogues de ses accrochages…

Barthélémy Toguo, Poursuit of the Dragon, 2018, Aquarelle sur papier 28 x 38 cm

© Barthélémy Toguo / Courtesy Galerie Lelong & Co. et Bandjoun Station © Adagp, Paris 2020

Quant à l’exposition comme « laboratoire de recherche », si elle ne fonctionnait pas ainsi, j’arrêterais immédiatement. Je suis venue à cette pratique tardivement, en 2012, quand Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, m’a demandé de participer au commissariat de ce qui deviendra L’art en guerre. France 1938-1947, exposition présentée par la suite au Guggenheim de Bilbao. À cette époque, tout le monde attendait un scénario autour de « l’art de la défaite » que j’avais écrit plus de trente ans auparavant — j’ai commencé à travailler sur l’art pendant la Seconde Guerre mondiale à partir de 1980. Il se trouve que personne, aucun musée, n’avait jamais osé faire cette exposition avant, mais il était hors de question de montrer ce que je savais déjà. L’exposition est alors devenue un vrai labo de recherche et j’ai découvert (et pas seulement redécouvert) beaucoup de choses en choisissant comme terrain d’enquête le off de l’histoire : ce qui se passait clandestinement dans les camps français, les prisons, les ateliers, les cuisines, les cachettes… Je découvrais, tout en faisant l’exposition aux côtés de Jacqueline Munck et de notre équipe.

Pour LES CHOSES. Une histoire de la nature morte depuis la préhistoire, le président du Louvre Jean-Luc Martinez me fait confiance depuis 2014 et je pense l’exposition depuis. Elle aura lieu en 2022 et, entre temps, j’aurai publié un livre qui n’est qu’une étape parmi d’autres, une série de questions (et quelques réponses) couchées sur le papier. Le vrai chantier, celui où j’avance avec l’aide des œuvres mais aussi des rencontres avec les artistes, historiennes et historiens de l’art, anthropologues, philosophes, sociologues, par le biais encore de séminaires, cours, expositions, visites de collections, c’est bien le chantier collectif de l’exposition.

Mais la question que vous me posez concerne aussi la réception de cette expérience et là, il faut y travailler, y réfléchir, faire en sorte que la communication ne porte pas seulement sur la présence des chefs-d’œuvre (ou de ceux qui n’y sont pas, petit jeu idiot mais convenu), mais sur la nature de la recherche, de la nouveauté. Le pire n’est jamais sûr. La recherche est un domaine mal connu voire maltraité en France. Même à l’échelle des musées, elle est peu valorisée alors que les conservateurs et les conservatrices sont des chercheurs et des chercheuses et que bien des accrochages et des expositions temporaires procèdent de la recherche fondamentale. J’espère pouvoir faire passer le message le jour de l’ouverture de l’exposition.

Switch (on Paper) : Dans le cadre de votre enseignement à Science Po Paris, vous encadrez de nombreux jeunes chercheurs ou chercheuses. Qu’est-ce que leurs préoccupations vous apportent ? Font-elles évoluer votre regard sur l’art et la société de notre temps ?

Laurence Bertrand Dorléac : Et comment ! Tout me fait évoluer, en particulier la fréquentation des jeunes chercheurs et chercheuses qui changent eux aussi à grande vitesse par les temps qui courent… Ils sont animés par les débats de notre époque mais aussi par le sentiment d’urgence. Au fond, c’est peut-être ce sentiment-là, ce tempo-là qui a le plus d’efficacité sur moi. C’est sans doute la raison qui me pousse à travailler sur les formes données à l’urgence par Greta Thunberg pour le colloque que nous sommes en train de préparer au centre d’histoire de Sciences Po.

Un sujet aussi important que les représentations liées au sida sera traité par la présence de certaines « choses » dans l’exposition : le travail de Thibault Boulvain, — qui écrit une histoire totale de la crise épidémique — m’a permis de prendre la mesure de ce que recèlent les Strange Fruit (1992-1997) de Zoe Leonard, les bonbons de Felix Gonzalez Torres ou les champignons vénéneux de Frank C. Moore dans les années 1990. De même, sans les discussions autour des philosophies anciennes et actuelles avec Thomas Aït Kaci — qui prépare par ailleurs sa thèse sur Walter Benjamin —, je n’aurais certainement pas la même familiarité avec le monde des choses. Estelle Zhong m’a fait connaître des artistes anglais qui repensent aujourd’hui les choses de façon formidablement intéressante et Romain Noël m’aide à mettre à jour ma bibliographie autour des Extinctions Studies… Je vais sortir de cette aventure avec une tonne de dettes envers la jeune génération !

Switch (on Paper) : Lors d’une conférence récente, vous avez confié que vous ne compreniez les choses que lorsque vous les avez faites. Nous aimons cette conception empirique de la vie, conception profondément expérimentale. Mais est-elle compatible avec les logiques académiques de la recherche universitaire ?

Laurence Bertrand Dorléac : Je ne suis pas née à l’Université, je suis née bien avant… J’ai commencé bien avant à aimer, dessiner, peindre, écrire, faire de la musique, du sport, du théâtre, à voyager, jardiner, cuisiner, à me révolter. L’Université, j’y suis entrée quand j’avais 35 ans, autant dire que la logique académique n’a pas été intégrée efficacement … Ou bien l’on perd du terrain, ou bien de sa force : j’ai préféré garder le fil de mon goût pour l’expérimentation. Nos « puissances » se payent en perte de « pouvoir ». On ne peut jamais tout avoir !

Couverture : Extrait du film Stalker, Andreï Tarkovski, 1979, Films Potemkine