Activisme, écologie, architecture et poésie, la pratique libératrice de Gianni Pettena.

Entretien par Guillaume Désanges

Issu de la scène florentine, Gianni Pettena est une figure majeure de l’Architecture radicale, un mouvement né en Italie en 1965, dont le but était de repenser les fondements de l’architecture. Il s’agissait de contester tout impératif de construction et de le remplacer par des démarches conceptuelles et artistiques, en imaginant librement des manières alternatives d’habiter le monde. Pour Gianni Pettena plus précisément, la révision des principes de sa discipline passait par la quête d’une « racine première » de l’architecture, à partir d’une observation attentive et curieuse de la nature plus ou moins sauvage. Ainsi, au début des années 1970, c’est en arpentant des paysages désertiques du Sud-Ouest américain qu’il établira les bases d’une production personnelle à la fois réflexive et concrète, idéaliste et matérielle. De cette prise de conscience des possibilités architecturales « naturelles » d’écosystèmes épargnés par les marques de la culture industrielle occidentale vont naître de nombreux projets, installations, actions, performances, dessins, mais aussi sculptures, films ou textes, individuels ou collectifs, réalisés ou pas, théorisés ou intuitifs, qui constitueront les bases de son œuvre insaisissable et originale. Une pratique élargie de l’architecture, libérée et surtout libératrice, qui navigue entre l’activisme, l’art et la poésie.

Gianni Pettena, Ice House I, 1971, installation, Minneapolis (Etats-Unis), courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris © Studio Gianni Pettena

Guillaume Désanges (GD) : Je ne sais jamais comment te présenter, on te considère souvent comme un artiste mais j’ai choisi de voir en toi un architecte, car c’est saisi dans le champ architectural que ton travail me semble le plus intéressant. Comment te présenterais-tu ?

Gianni Pettena (GP) : Comme quelqu’un qui a une formation d’architecte, et donc le droit de détruire le paysage, mais qui a évité de pratiquer l’architecture de la manière dont on lui a suggéré. En fait, je suis un amoureux de l’architecture qui continue de l’aimer après plus de 50 ans. Et si tu aimes, tu aimes sans limite. Ma pratique n’est pas une pratique professionnelle dans la mesure où elle n’obéit à aucune contrainte, serait-elle culturelle, philosophique ou politique.

GD : Ta pièce intitulée Paesaggi della memoria (1987) se réfère à ton regard d’enfant sur des paysages de montagne, qui sont à la source de tes idées sur l’architecture. Peux-tu en dire plus sur cet intérêt que tu as manifesté très tôt pour la relation entre nature et architecture ?

GP : Je me souviens de l’architecture d’une place, à Bolzano, conçue par Marcello Piacentini dans les années 1930, qui me faisait penser aux tableaux de Giorgio De Chirico. Elle semblait vraiment dialoguer avec la nature, le ciel et les Dolomites environnantes. À cette époque, je ne le reliais pas encore à l’architecture, mais j’avais une conscience spontanée de ce décor qui m’entourait. Ce n’est que plus tard que j’ai commencé à vraiment penser à l’architecture, lorsque j’ai dû choisir une filière pour mes études universitaires. D’une certaine manière, inconsciemment, l’architecture était un choix qui me permettait de ne pas choisir, en laissant la porte ouverte à de nombreuses carrières professionnelles. C’était un domaine qui était censé laisser le champ libre à son expression personnelle.

Gianni Pettena, Clay House, 1972, installation, Salt Lake City (Utah, Etats-Unis), courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris © Studio Gianni Pettena

GD : Donc tu es entré à l’Université de Florence au début des années soixante pour étudier l’architecture, là précisément où va se dérouler l’incroyable et mythique aventure de ce que l’on appellera plus tard « l’Architecture radicale ». Un mouvement de jeunes architectes, parmi lesquels des groupes comme Archizoom, Superstudio et UFO, qui va repenser les principes de base de l’architecture en critiquant sa normalisation et en remettant en question « l’impératif de construire » pour le remplacer par des alternatives conceptuelles, théoriques et artistiques. En tant que membre éminent de ce mouvement, peux-tu nous raconter comment il a commencé ?

GP : En matière de recherche artistique, Florence était particulièrement active à cette époque, de même que Milan, Turin, Rome et Venise. Dès ma deuxième année à l’université, déçu de constater que l’on me préparait uniquement au métier d’architecte, sans me laisser l’opportunité d’apprendre une autre forme d’expression, j’ai commencé à fréquenter de plus en plus régulièrement les galeries d’art, les musées, les théâtres, les concerts, les ciné-clubs, etc. À la recherche de toute forme artistique capable d’exprimer les aspirations de ma génération. Cinéma expérimental, musique expérimentale, art expérimental : voilà ce qui était devenu ma véritable école. En troisième année, j’ai rencontré Ettore Sottsass et sa femme, Fernanda Pivano, écrivaine, traductrice et défenseuse de la littérature américaine, et notamment des poètes de la Beat Generation. Deux ans plus tard, en 1966, lors du vernissage d’une exposition des œuvres de Sottsass, j’ai rencontré deux membres d’Archizoom. Nous nous connaissions mais aucun d’entre nous ne parlait d’une situation particulière à Florence. Ce n’est qu’après nos premières publications dans des magazines que nous avons été définis comme des architectes radicaux par Germano Celant, en 1972. Avant cela, nous étions simplement des étudiants ou jeunes diplômés qui avaient un goût particulier pour la transgression.

GD : Vous aviez en commun le fait de critiquer la manière dont l’architecture était pratiquée et enseignée.

GP : Nous critiquions tout, pas seulement l’architecture.

GD : Il semble tout de même que vous rejetiez plus l’architecture moderne que classique.

GP : C’est une évidence. Nous étions entourés par la génération des Modernes. Notre démarche était donc une version appliquée à l’architecture de notre révolte contre le point de vue de nos parents et de nos professeurs. Contre une vision de l’architecture qui s’était développée dans les années 1930, dans l’entre-deux guerres. Nous étions contre l’anonymat, l’architecture de la spéculation, des fonds d’investissement, du capital. Voilà ce que nous détestions absolument et nous le détestions pour toutes les formes d’art. Ce que nous refusions, c’était l’architecture « au régime », comme je l’appelais. Nous n’étions pas des moines, nous avions une vingtaine d’années, en plein chamboulement hormonal. La réalité n’était pas seulement rationnelle, elle était aussi émotionnelle. L’architecture, et toute forme d’art, devait donc refléter cela. Nous voulions le « menu complet », pas seulement du riz blanc, il devait être enrichi par d’autres saveurs.

GD : Étiez-vous également contre l’idée corbuséenne de « machine à vivre » ?

GP : Non, certains architectes, qui gardaient un point de vue indépendant, comme Frank Lloyd Wright ou Le Corbusier, nous intéressaient beaucoup au contraire. Le Corbusier par exemple continuait d’utiliser les matériaux, certains motifs décoratifs, les ingrédients caractéristiques des menus architecturaux classiques.

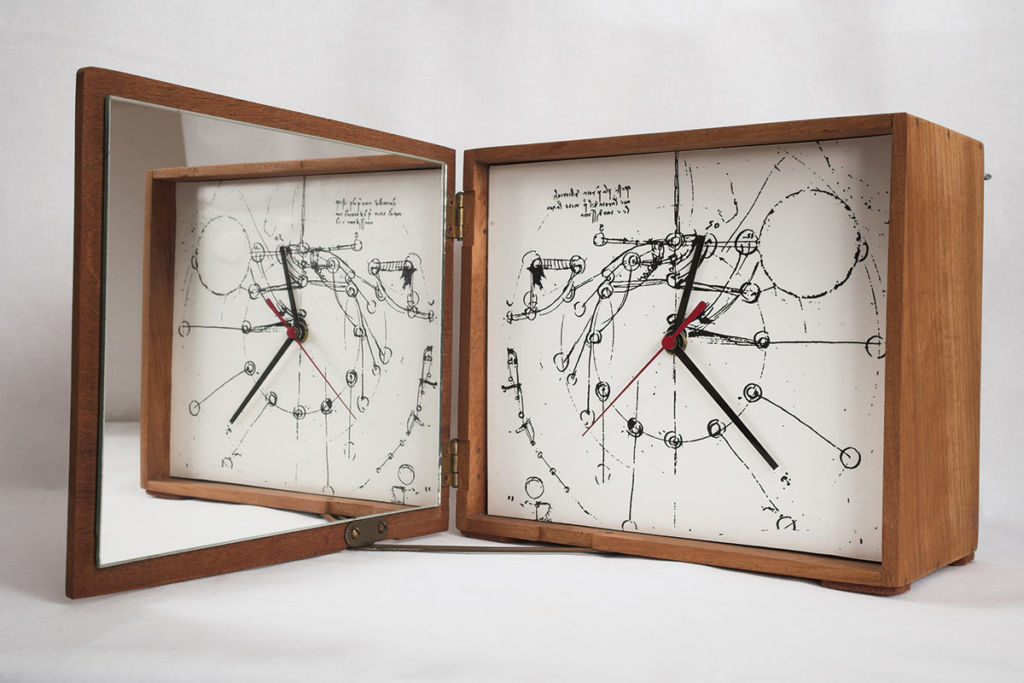

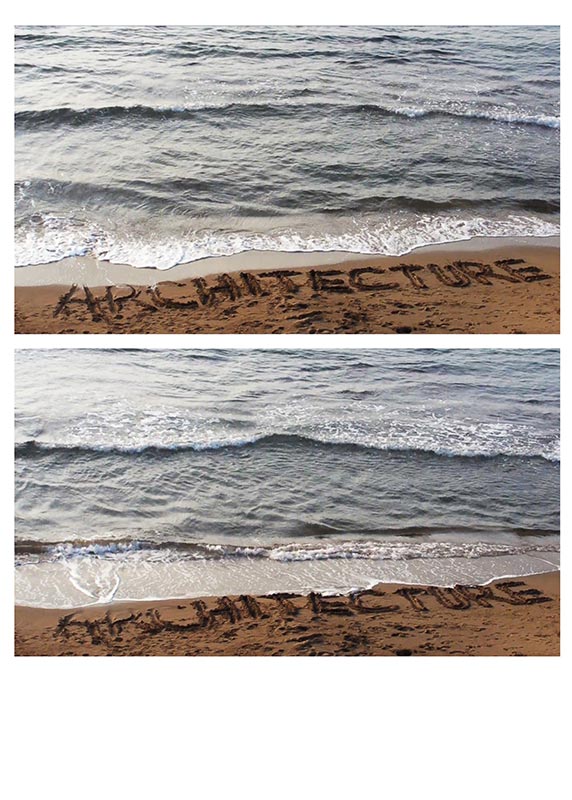

Gianni Pettena, Architecture + Nature, 2011, courtesy de l’artiste et Salle Principale, Paris © Studio Gianni Pettena

GD : Je vois quelques différences fondamentales entre toi et les autres membres de l’Architecture radicale. La première est que tu n’appartiens pas à un groupe, tu es une individualité, et pourtant il y a une absence de style marqué dans ta pratique. On reconnaît facilement le style de Superstudio ou d’Archizoom. Ton travail est beaucoup moins reconnaissable, il échappe à la question de la signature et de l’auteur.

GP : C’est vrai. Mes œuvres étaient à cet égard probablement plus en phase avec les processus de recherche que l’on connaissait dans le domaine des arts visuels. À cette époque, je n’étais pas en quête d’une signature. Mieux, j’évitais d’avoir un style. Mon travail consistait à choisir différents médias – films, installations, etc. – pour parler toujours d’architecture et, en particulier, envisager un type d’architecture qui n’était pas conçu ou destiné à être construit. Il se projetait physiquement dans le contexte urbain pour donner au regard de ma génération sa place dans une ville construite avec un regard du passé. C’est dans ce cadre que je revendiquais un espace pour mon propre langage contemporain.

GD : Pour cela, tu as choisi de proposer des expériences plutôt que des objets, autrement dit des gestes réversibles qui ne laissent pas de traces.

GP : Je voulais non seulement donner forme à mon point de vue mais aussi susciter un débat. J’étais intéressé par toutes les réactions à mon travail, positives ou négatives. Mon tout premier projet, réalisé en 1968 dans un immeuble d’inspiration Renaissance que j’avais aménagé pour une exposition d’art contemporain avec des bandes noires et argentées, a suscité la réaction de personnes qui pensaient que j’avais détruit le message du bâtiment. L’administration municipale a dû organiser une réunion publique sur la place principale, devant le bâtiment, pour me défendre.

GD : Archizoom, Superstudio ou même Archigram ont une façon de critiquer le modernisme en caricaturant les excès du capitalisme, sur un mode pop. En comparaison, tu es beaucoup moins frontalement contre les choses. Je dirai que tu es plutôt à côté. Très tôt, tu as arpenté des lieux abandonnés, la campagne ou le désert, préférant mettre en avant d’autres façons de vivre plutôt que de critiquer de l’intérieur la culture occidentale. Il y a quelque chose dans ta position qui est, je pense, moins ironique et plus idéaliste.

GP : De façon générale, ma génération réagissait contre la philosophie de la violence, essayant plutôt de comprendre ceux qui étaient différents de nous. Je ne me suis jamais vu comme un messager de la vérité. J’apprenais. Aux États-Unis, nous observions les Amérindiens, nous étudiions les minorités : différents types de communautés. Nous essayions de comprendre comment ils vivaient, quelle était leur vision, etc. Ma position était d’être curieux des différents contextes, physiques et sociologiques. En fait, je n’étais pas du tout pop. J’étais plutôt, si tu veux, un artiste conceptuel qui essaie d’exprimer de façon visuelle une philosophie des relations humaines.

GD : Je vois, mais les canons de l’art conceptuel ont laissé de côté le corps et la dimension émotionnelle, et c’est aussi ce que tu as exploré dans votre travail. Tu es à la fois plus romantique et plus physique.

GP : Nous voulions parler d’une réalité qui était tout à la fois rationnelle, théorique et émotionnelle.

Gianni Pettena, Paesaggi della memoria (detail), 1987, sable, plexiglas, lumière, dimensions variables, La Verrière, Bruxelles © Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès

GD : Quelles étaient tes relations avec les mouvements sociaux et politiques de l’époque ? Je pense au parti communiste, aux opéraistes, à l’anti-psychiatrie, qui étaient très importants en Italie.

GP : Le parti communiste était assez fort, mais ses vues étaient absolument dépassées. En théorie, ce parti aurait dû nous soutenir mais, dans les faits, il était contre nous. Parce que nous refusions toute espèce de limitation. Moi-même, je suis devenu membre, en 1966, et seulement pendant un an et demi, d’un parti appelé Partito Socialista di Unita Proletaria, qui était beaucoup plus à gauche que le parti communiste. La première fois que je suis allé aux États-Unis, il fallait, pour obtenir un visa, signer un formulaire dans lequel vous deviez répondre à cette question : « Avez-vous déjà été membre du parti communiste ? » Si je n’ai pas répondu positivement, c’est qu’en fait, j’étais encore plus à gauche. Je connaissais l’anti-psychiatrie et j’y étais naturellement favorable. Plus tard, j’ai poursuivi mes activités politiques en étant professeur à l’Université de Florence.

GD : Il semble que tu es plus du côté de l’anarchisme.

GP : Oui, en effet. Ma position était définitivement individualiste.

GD : Sottsass raconte dans une interview que tu avais le projet de lancer un sac de peinture rouge liquide sur le vice-président des États-Unis.

GP : C’était à Florence, au moment de la guerre du Vietnam. J’étais dans le même hôtel que Sottsass et je lui ai demandé si je pouvais aller dans sa chambre pour lancer ce sac sur le vice-président. C’était un geste absolument indépendant. Je ne faisais que donner forme à mes propres idées.

GD : C’était très dangereux, tu aurais pu aller en prison.

GP : Absolument, mais en bon anarchiste, j’avais mes plans.

GD : Lesquels ?

GP : Eh bien, m’échapper !

GD : C’est intéressant, car j’ai toujours pensé que ta pratique était un étrange mélange d’art, de théorie, d’activisme et de canulars. Si l’on prend l’un de tes projets les plus connus, Ice House II (1971), une vraie maison transformée en un énorme cube de glace, on peut percevoir cette idée. C’est politique et poétique, mais avant tout, cela devait être une vision étrange pour les passants, presque comme une farce. Quelles étaient tes intentions ?

GP : Il y avait une coïncidence d’éléments : l’anonymat des logements sociaux, le contexte et la météo, car Minneapolis a des nuits très glaciales en hiver. Cela a donc commencé par un constat : lorsque l’architecture est construite pour le profit, elle est toujours construite de manière anonyme et négligée. En homme de gauche, j’avais évidemment un point de vue critique sur ces conditions, au nom des personnes qui étaient censées vivre là. En réponse, avec quelques-un.es de mes étudiant.es, nous avons construit une boîte en bois autour d’une maison, que nous remplissions tous les jours de 50 cm d’eau environ, pour qu’elle puisse geler pendant la nuit. Une fois que nous avons fini de recouvrir tout le bâtiment, nous avons démonté la boîte en bois, et la maison de glace est apparue. On pourrait aussi voir cela comme une suggestion sur la façon de construire de nouveaux bâtiments, plus respectueux de la nature.

GD : Faisais-tu également référence à une technique d’architecture plus élémentaire et vernaculaire, comme celle l’igloo ?

GP : Oui, bien sûr. Recourir à des matériaux naturels était une façon pour moi d’écrire une sorte d’hymne, une ode à l’architecture faite main par ses habitants même, sans la participation d’aucun architecte.

Gianni Pettena, Human wall, 2012, argile, fils et bois, La Verrière, Bruxelles © Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès

GD : Avais-tu les mêmes intentions lorsque tu réalises la Clay House (1972), une maison entièrement recouverte d’argile, référence aux maisons de terre des premiers temps et aux techniques d’architecture traditionnelles ?

GP : A la différence des maisons de glace qui étaient vides, la maison d’argile était habitée. J’ai donc demandé à la famille qui y vivait si elle acceptait que l’on recouvre sa maison d’argile. Ainsi, ses habitants ont vécu pendant un temps donné dans cette maison totalement recouverte : fenêtres, murs, mobilier extérieur… C’était l’acte de négation d’une construction pensée pour une petite famille de la bourgeoisie blanche, vivant dans un quartier blanc de la ville. Ce n’est pas un hasard si l’argile évoque la couleur des excréments. La police est venue, appelée par des voisins qui se sont plaints que des hommes aux cheveux longs vandalisaient la maison en face de la leur. Un petit garçon s’est arrêté pendant que nous réalisions l’opération et m’a demandé : « Vous êtes en train de construire ou de détruire ? » Je pense que c’est le meilleur commentaire que j’ai eu sur ce projet.

GD : Les maisons de glace vont fondre et la maison d’argile finit par sécher, s’altérer, accueillir des insectes et des plantes. Ce sont des sculptures vivantes qui changent de forme. Elles échappent à ton contrôle. C’est aussi une négation de l’architecte en tant que « maîtrise ».

GP : Absolument. La négation de tout contrôle visuel, conceptuel et politique, avec lequel, en tant qu’anarchiste, j’étais en désaccord et sur lequel je voulais m’exprimer.

GD : Pour utiliser une sémantique propre à la physique ou à l’électricité, je dirais que ton architecture est conductrice et pas isolante. Le climat, les saisons, les éléments, les températures s’immiscent et conditionnent la vie à l’intérieur du bâtiment, ce qui contredit totalement l’idéal moderniste qui consiste à se séparer de la nature, la contrôler, voire la détruire si nécessaire. Je ne me souviens plus où, mais j’ai lu une fois un discours intéressant sur la modernité comme une guerre ancestrale menée par les êtres humains contre la nature, considérant les abris de jardin comme des arsenaux remplis d’armes.

GP : Je suis d’accord. Le simple fait de construire un mur qui protège de la nature est le signal que l’on n’est plus un membre nomade de la nature, comme tout autre animal, changeant d’endroit au gré des saisons. On reste là et on défend sa position contre la nature. C’est très différent de l’occupation de cavernes ou de l’utilisation d’un tipee comme foyer pliable. La nature n’est plus une équivalence, elle devient une altérité, qui n’est plus en connection avec l’humanité et son activité. Depuis cette phase sédentaire, nous transformons la nature pour notre profit personnel.

GD : Dans un autre de tes projets importants, le Tumbleweeds Catcher (1972), l’architecture devient un monument célébrant les débris méprisés de la nature.

GP : Absolument, mais c’est surtout un monument qui célèbre la liberté. Ces herbes folles ont une vie ennuyeuse et stupide parce qu’elles sont là, dans le désert, à attendre que l’été finisse. Après que les buissons soient devenus secs, les mauvaises herbes commencent à tomber, à être transportées par le vent. Si leur existence paraît stupide quand elles sont en vie, elle s’avère d’une réelle beauté et d’une totale liberté quand elles sont mortes. Dès que l’humanité a créé des structures, comme des clôtures sur l’autoroute, qui ont stoppé ces herbes folles, elles ont connu une seconde mort. À partir du moment où vous avez conquis une certaine liberté, il y a toujours une institution pour essayer de mettre un terme à votre rébellion personnelle. Vous devez toujours obéir à la loi d’une communauté. J’ai donc construit cette tour sur un terrain vague de Salt Lake City pour donner aux herbes folles la possibilité de contourner la ville et de poursuivre leur course à travers le désert.

Gianni Pettena, Breathing Architecture, 2012-2017, installation, bois, La Verrière, Bruxelles © Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès

GD : About Non-Conscious Architecture (1972-1973) est un autre de tes projets phares : une série de photographies du paysage et de bâtiments vernaculaires, qui montre différentes situations culturelles et naturelles dans une perspective architecturale. Une façon originale de pratiquer l’architecture readymade sans rien construire mais en donnant un cadre à l’existant.

GP : En tant qu’Européen, j’étais frustré de vivre sur un continent où les traces des civilisations précédentes se superposent au fil des siècles. En tant que jeune architecte, je cherchais un endroit où cette présence était absente, où je pouvais me sentir comme un peintre devant une toile blanche. On m’a conseillé de m’intéresser au désert du Sud-Ouest des États-Unis. Finalement, j’ai découvert que même dans ces endroits magnifiques, la présence humaine était palpable, notamment dans les grandes réserves des Navajos. Pour eux, la Monument Valley est « la vallée des temples ». Cela m’a fait prendre conscience du fait que nous considérons l’architecture comme une activité réservée aux êtres humains, qui répond à différentes fonctions ou signes culturels, alors que ce peuple nomade reconnaît sa propre architecture dans la nature. C’est ainsi qu’est née cette série de photos.

GD : Tu accomplis toujours des gestes qui sont réversibles, produisant des observations plutôt que des productions, des expériences plutôt que des objets. Au-delà de ton rapport à la nature, cette idée de lutter contre la surproduction et la matérialité dans l’art relève d’une véritable écologie de travail.

GP : Oui, dans tous mes travaux sur l’architecture et l’environnement, il y a toujours cette idée de recycler ce qui existe déjà. L’utilisation de matériaux naturels, mais aussi la réutilisation de matériaux déjà produits, qui peuvent être recyclés, et qui peuvent être démontés après usage. Sans produire aucune sorte de pollution.

GD : Tu as réalisé un autre geste radical et réversible avec Paper (Midwestern Ocean) (1971), lorsque tu as rempli une galerie de bandes de papier blanc que les visiteurs devaient découper avec des ciseaux. Cette installation immersive inverse notre perception de l’architecture, en l’effaçant et en proposant sa réappropriation par les utilisateurs hors de tout concept externe prédéterminé. C’est une critique en acte de « l’autorité architecturale », mais aussi une expérience sensible puissante.

GP : Cette pièce a été réalisée pour la première fois il y a 50 ans, lorsque j’étais professeur au Minneapolis College of Art. À l’occasion d’une conférence publique, nous avons rempli la salle de conférence avec du papier provenant des restes d’une imprimerie de journaux de Minneapolis et nous avons montré au public comment utiliser des ciseaux pour couper les bandes. C’était un encouragement à donner forme à différentes voies et possibilités, faisant de chacun un ou une architecte. Evoluer dans des espaces architecturaux est quelque chose que nous faisons chaque jour de manière tout à fait inconsciente. Si ce processus devient plus conscient, nous comprenons que nous sommes également en train d’inventer, de communiquer à travers un langage visuel développé dans l’espace, ce qui est la définition de l’architecture. Ainsi, les visiteurs ont découpé différents chemins à travers les bandes de papier, pour arriver au centre de l’espace où ils ont créé une structure plus grande et commune à partir des bandes. Les bandes découpées étant assemblées en assises, j’ai pu entamer la conférence sur mon travail en ayant démontré l’objectif que j’avais en tête et me réjouissant du fait qu’un nouvel espace venait de naître de ce travail collectif.

GD : A propos de l’idée de lutter contre la nature, je me demandais si la terrible inondation de Florence, en 1966, a été déterminante pour toi ? Ce fut une expérience traumatisante, mais aussi séminale pour une génération de militants politiques en Italie, voire en Europe. Penses-tu que cette vision ait pu jouer un rôle dans la conscience que tu as du pouvoir de la nature et de la précarité de l’architecture ?

GP : Oui, le pouvoir de la nature mais aussi l’inefficacité totale des administrations. A cette époque, je travaillais à mon mémoire de fin d’études et j’ai dû complètement arrêter. Avec ma copine, nous sommes allés dans la partie la plus endommagée de Florence pour apporter notre aide. Chaque jour, nous devions inventer collectivement des stratégies et des astuces pour nourrir les 700 personnes qui avaient survécu et tentaient de s’auto-organiser. Finalement, mon mémoire s’est orienté sur les conséquences de l’inondation et les moyens d’éviter qu’un tel événement ne se reproduise. Pourtant, très peu de choses ont été faites depuis. Avec le changement climatique, il n’est pas impossible que cela se reproduise.

GD : Nous pourrions regarder rétrospectivement t travail avec ces images en tête : Paper (Midwestern Ocean), comme une inondation de papier effaçant totalement l’architecture, une certaine vision de la catastrophe dans les Ice Houses et la Clay House, qui ressemble à de la boue…

GP : Absolument. La présence de l’eau, étrangement, est un élément constant dans mon travail. Il y a aussi cette conférence que j’ai donnée à mes étudiants, près de Londres, les pieds dans l’eau glacée de la Tamise. J’avais très froid, la marée montait. À un moment donné, j’ai dû m’échapper car je ne voulais pas être submergé. Ma façon de théoriser mon travail sur l’architecture a été mise en danger par la force de la nature. J’enseignais que l’on ne peut pas la combattre. Mieux, qu’elle doit être comprise. Nous devons développer des stratégies pour construire une coexistence entre l’homme et la nature.

Gianni Pettena, Paper (Midwestern Ocean), performance-installation, 1971-2021, ISELP, Bruxelles © Isabelle Arthuis / Fondation d’entreprise Hermès

GD : Au cours de ces vingt dernières années, la conscience écologique a grandi pour devenir une préoccupation commune. Tout ce qui a été dit dans les années 1960 n’est aujourd’hui plus considéré comme une prise de position politique et idéologique, mais une réalité que personne ne nie. En ce domaine, te considères-tu comme un pionnier ?

GP : L’organisation politique vient toujours après le travail. La situation du changement climatique était déjà dramatique au début des années 1960, mais personne n’en parlait, à l’exception de Richard Buckminster Fuller, qui était un ingénieur et une sorte de prophète. Ou des gens comme les hippies. La nouvelle génération a tout à fait le droit de dire que nos générations ont créé le problème. La majorité d’entre nous est restée silencieuse et n’a pas cherché à peser sur les décisions politiques. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont censées prendre des décisions contre les impacts néfastes sur l’environnement et le changement climatique. C’est pour cela que j’ai adoré l’intervention très violente de Greta Thunberg aux Nations Unies. Elle était très sévère et avait absolument raison. C’est quelque chose qui me rend fou, le fait de me demander où j’étais quand ils détruisaient notre planète, et de constater que je n’en ai pas fait assez pour l’empêcher.

GD : Ton travail consiste principalement à lutter contre les dominations, en particulier contre la figure supérieure de l’architecte : l’homme fort, puissant, instruit et riche, maître des arts et de la science. En réponse, ta position est totalement anti-héroïque. Dans mestiere dell’architetto (2002), tu essaie d’escalader une montagne, dans une position très précaire. J’aimerais t’entendre à propos des récents débats sur les revendications minoritaires, le mouvement post-colonial et néo-féministe par exemple, que certains libéraux ou gauchistes de ta génération dénigrent parfois. Quand on regarde les images de l’Architecture radicale, on ne voit pas de femme.

GP : Oui, presque aucune. On pourrait même dire dans l’architecture en général, à l’exception de Zaha Hadid, qui a été une incroyable combattante, Odile Decq, Elizabeth Diller (Diller/Scofidio/Remfro), Kazuyo Sejima, pour ne citer que celles que j’aime le plus. Je suis totalement d’accord et je sympathise avec ces nouvelles lutte contre la violence, et pour les minorités, en particulier les nouvelles féministes. Quand j’enseignais à Minneapolis, j’avais des étudiants natifs américains et noirs et la moitié de la classe était composée de femmes, il y avait de belles discussions mais, c’est vrai, pas tant d’initiatives que ça. Malheureusement, chaque génération doit se battre pour ses convictions, faire entendre sa voix, son opinion. Elle a le droit de mener son propre combat, et même l’obligation de le faire. Sinon, nous renonçons tous à notre devoir d’éthique.

À l’invitation du cycle « Matters of Concern | Matières à panser », curaté par Guillaume Désanges à la Verrière – Fondation d’entreprise Hermès, Gianni Pettena a réalisé sa première exposition personnelle en Belgique en 2021. Autant documentaire que sensorielle, elle réactivait une large sélection d’œuvres historiques tandis qu’une grande installation intitulée Paper Midwestern Ocean prenait tout l’espace de l’ISELP (Institut supérieur pour l’étude du langage plastique), proposant un renversement de l’expérience spatiale.

Aller plus loin

En couverture : portrait de Gianni Pettena © Studio Pettena