Face à la pandémie du coronavirus, une contre-fièvre s’est propagée de manière virale dans le monde de la pensée, pour en faire le diagnostic, traiter ses symptômes et imaginer un remède possible. Depuis le début de la crise, des centaines de textes et d’interventions, issus de tous les champs intellectuels, sont sortis de tous côtés, comme le signe d’un moment décisif de nos sociétés mondialisées, en péril et en quête de nouveaux modèles d’existence.

C’est à l’aune d’un événement qui sidère, écrase, agite ou terrifie les consciences – un procès inique, un scandale d’Etat, une révolution, un attentat… – que résonnent le plus souvent les voies des intellectuels. L’épidémie du coronavirus est venue cruellement confirmer cette loi d’airain de la vie intellectuelle. Généralement discrètes, silencieuses, ou confinées à l’intérieur de frontières délimitées par les mondes académiques et médiatiques, ces voies souffrent d’un manque d’attention et d’égards de la société dans son ensemble jusqu’à ce que, suite au surgissement de l’improbable dans nos vies, l’urgence de leurs échos s’impose à tous. Comme si nous avions besoin des intellectuels pour, sinon donner du sens à ce qui nous arrive, essayer de penser le présent qui bascule et d’esquisser les contours du monde à venir. Les blessures des sociétés convoquent toujours des pensées, à défaut de pansements.

Il suffit de se souvenir des interventions pléthoriques suite à des événements planétaires comme le 11 septembre 2001, la crise financière de 2008, les printemps arabes de 2011, les attentats de 2015, le réchauffement climatique, le mouvement Me#too ou plus récemment en France la crise des Gilets jaunes, pour s’en convaincre. Les penseurs donnent alors de la voix, pour le meilleur (la réflexion à chaud procédant d’un long travail de recherche), et parfois pour le pire (le conformisme de la parole inepte, procédant d’une forme d’autosuffisance tapie chez l’intellectuel de surplomb).

Le retour en force de la parole intellectuelle face à un événement monstre

La crise du coronavirus aura, de ce point de vue, poussé jusqu’à la caricature ce double tropisme, marqué comme jamais par la dualité entre l’essentiel et l’accessoire, entre textes exigeants et témoignages confinés dans le confinement. Dès les premiers jours de la pandémie, des « écrivains » en goguette dans leur maison de campagne, livraient, dans une naïveté confondante et confuse, leur journal du confinement, sur un mode détaché du monde plutôt que distancié des corps. Il fallait que des romanciers de haute tenue, tels l’écrivain israélien David Grossman, prennent la parole, pour que la littérature se mette néanmoins au niveau de l’épreuve historique. Dans un texte splendide, paru dans Libération le 24 mars, l’auteur espère que, « peut-être, lorsque l’épidémie sera derrière nous et que l’atmosphère se chargera du sentiment de la guérison, de la convalescence et de la santé, un nouveau souffle animera les individus, un souffle de légèreté et d’une sorte de renaissance ». « Peut-être quelques signes grisants de candeur sans une once de cynisme. Peut-être que la tendresse deviendra soudain, pendant quelque temps, une consigne inscrite dans la loi. Peut-être comprendrons-nous que cette épidémie meurtrière nous offre l’occasion d’extirper de nous-mêmes des couches de graisse, d’avidité bestiale (…) »

“Peut-être comprendrons-nous que cette épidémie meurtrière nous offre l’occasion d’extirper de nous-mêmes des couches de graisse, d’avidité bestiale (…)”

Prolongeant donc le vieux tropisme de l’intervention spéculative en temps de crise, en radicalisant ses modalités, à la mesure de son caractère inédit aux airs de fin du monde, l’épidémie du coronavirus a ainsi replacé la fonction de l’intellectuel au cœur du débat public. Comment pouvait-il en être autrement avec le vertige suscité par cet « événement monstre », pour reprendre une vieille expression de l’historien Pierre Nora, qui l’appliqua au début des années 1970 aux événements de mai-juin 1968.

En quelques semaines, la crise sanitaire a ainsi provoqué une crise économique mondiale et impliqué de profonds changements politiques, nationaux et internationaux. Qui aurait pu l’anticiper voire l’imaginer ?

Evénement monstre, et surtout événement monstrueux, la pandémie du coronavirus a donc mobilisé, au-delà de la recherche médicale en première ligne, le monde de la pensée selon le modèle consacré de l’historien du présent. Jamais dans l’histoire récente, nous n’avions assisté à cette forme de coexistence, stimulante pour l’une et l’autre, entre la famille des « experts » et celle des « penseurs » (que l’on oppose souvent, à cause de leurs visées inverses dans le rapport au pouvoir ; à son service, pour les uns ; critiques, pour les autres). A la parole, nécessaire, des experts du monde de la santé (dont on a découvert les visages et les voix, comme jamais avant, à tous les niveaux hiérarchiques), s’est adjointe celle des intellectuels, qui débordant les enjeux scientifiques et le décompte des morts, interprètent l’événement, pour essayer de transformer le monde qui en procédera. Il n’est pas anodin que certains, tel l’historien Jérôme Baschet, aient même vu dans l’entrée en scène du Covid-19 le vrai moment d’inauguration du XXIème siècle (plus encore que le 11 septembre 2001), comme la guerre de 1914 inaugura le XXème. C’est dire la force conférée à l’événement !

C’est souvent moins la fin du monde qu’un nouvel équilibre à naître dans lequel les humains ne se considéreraient plus tout-puissants que la crise annonce. La lauréate du prix Nobel 2018 de littérature, Olga Tokarczuk, écrit dans le journal quotidien Le Frankfurter Allgemeine Zeitung : « sous nos yeux, le paradigme de la civilisation qui nous a façonnés au cours des deux cents dernières années se dissout comme un brouillard au soleil, paradigme selon lequel nous sommes les seigneurs de la création, nous pouvons tout faire car le monde nous appartient. De nouveaux temps arrivent ».

Pour certains, le caractère vraiment historique de l’événement se joue sur son versant économique. L’historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz, qui fut un des premiers à introduire en France la notion d’anthropocène, se méfie du « réductionnisme climatique » qui ramènerait tout à la question du réchauffement, et de la lecture ontologique « humain/non-humain » de la crise actuelle. Pour lui, « ce qui est inédit et potentiellement historique, c’est que la plupart des gouvernements ont choisi d’arrêter l’économie pour sauver des vies ».

“Ce qui est inédit et potentiellement historique, c’est que la plupart des gouvernements ont choisi d’arrêter l’économie pour sauver des vies.”

Si la force de l’événement fait donc consensus parmi les intellectuels comme parmi les citoyens, elle épouse des visages différents selon les modes d’analyse que chacun y projette. Face à l’événement, brutal, se déploie une grande variété de regards bruts, qui disent, par leur multiplicité même, l’inévitable impossibilité d’en livrer une analyse complète et absolue. C’est dans l’accumulation, le tri et la synthèse, pour qui y parvient, que peut s’imposer une meilleure compréhension de l’événement.

Des centaines de textes, personnels et collectifs, ont été publiés dans tous les journaux, quotidiens et hebdomadaires, sur des blogs, des sites spécialisés dans le débat d’idées (AOC, The Conversation…), au point de générer un trop-plein d’idées, d’hypothèses, de critiques, oscillant entre diagnostic du présent et prophétie, colère et espérance, raison et peur, urgence et coup d’après. De quoi donner le tournis à certains lecteurs, perdus dans cet océan de mots affinés par le confinement lui-même, et indexés à ce que l’historien François Hartog appelle un nouveau « trouble dans le présentisme »

Comme une riposte à l’atonie des corps captifs, cette hypertrophie cérébrale dévoile pourtant les contours d’un nouveau monde à reconstruire, autant qu’elle traduit la vitalité d’un monde intellectuel, réactif à l’événement en dépit de la crise statutaire qu’il traverse. Il y a à peine quelques semaines, le monde de la recherche en colère était dans son ensemble mobilisé contre les projets de réforme de l’Université, et contre les modes d’organisation et de financement de son travail, bureaucratisé et précarisé. Sans être réglée et apaisée, cette crise statutaire s’est paradoxalement incarnée dans la production de nombreux textes, comme la preuve d’un dynamisme intrinsèque du monde de la recherche, que l’Etat voudrait à tort assécher. L’un des traits marquants de cette crise sanitaire tient à cet effet d’exposition inédit du monde de la pensée, collé à l’événement, concentré sur la distanciation la plus juste possible avec lui.

Comme le remarquait la journaliste de Libération Cécile Daumas, « dans un monde à l’arrêt, où les certitudes se trouvent bouleversées, des intellectuels de tous horizons s’emparent des questionnements suscités par la pandémie en cours. Entre crise du modèle néolibéral, réhabilitation du care et réflexions sur l’après »

Le problème reste de s’entendre sur les règles de ce temps nouveau. À ce jeu, chaque intellectuel avance ses propres pions, indexés à ses chevaux de bataille personnels, portant sur des enjeux climatiques, économiques, sociaux, démocratiques, éthiques ou géopolitiques… Dans ce magma de textes dispersés, il serait certes possible de reconnaître que beaucoup des questions soulevées ne sont pas forcément neuves en elles-mêmes. Et qu’elles ne font en réalité que prolonger des débats déjà anciens. L’historien Enzo Traverso estime par exemple que « cette pandémie globale n’a rien révélé de nouveau ». « Elle a seulement poussé à leur paroxysme une série de tendances qui ont été décrites au cours de ces dernières années. Par exemple, le fait que les frontières entre le biologique et le politique deviennent de plus en plus floues. C’est le triomphe du biopouvoir théorisé par Foucault (…) De même, tous les travaux sur l’écologie politique nous expliquent depuis des années que les écosystèmes à l’intérieur desquels nos civilisations se sont succédées ne sont plus en mesure de s’autoréguler, et qu’on ira vers une multiplication de crises et de pandémies (…) Enfin, le virus ne fait qu’amplifier les inégalités qui sont à la base de l’économie néolibérale».

“Le fait que les frontières entre le biologique et le politique deviennent de plus en plus floues. C’est le triomphe du biopouvoir théorisé par Foucault.”

Reliés à des sujets de réflexion déjà balisés, la majorité des textes produits durant le confinement traduisent pourtant une forme d’accélération et de radicalisation d’hypothèses, de diagnostics et de critiques circulant depuis plusieurs années dans le champ intellectuel.

La crise du modèle néolibéral

La critique du modèle néolibéral – en particulier ses contradictions les plus profondes quant à la valeur accordée à la vie -, nourrit une immensité d’interventions. Beaucoup de sociologues et philosophes insistent sur le fait que la gravité de ce virus n’est pas liée uniquement à sa létalité, ni à sa contagiosité, mais aussi, selon le politiste Laurent Jeanpierre, « à la capacité des systèmes de santé d’accueillir des patients nombreux en état grave pour des périodes de deux semaines environ ». « Le capitalisme néolibéral, qui valorise en principe le « capital humain » comme pièce cardinale de la valorisation économique, se montre incapable, par aveuglement idéologique, d’entretenir les conditions d’entretien de la vie ».

L’économiste Frédéric Lordon rappelle sur son blog comment avant même l’épidémie le pouvoir macronien maltraitait ceux qu’il considère aujourd’hui comme des héros : les personnels médicaux, urgentistes, aides-soignants…

Un constat également valable pour le cas américain, comme l’analyse la philosophe Judith Butler, regrettant que Donald Trump défende la vision capitaliste de la crise sanitaire, et laisse augurer une exacerbation tragique des inégalités socio-économiques dans l’accès aux soins. Des solutions qui commençaient pourtant à s’esquisser avec Bernie Sanders avant son retrait de la course à la présidentielle .

L’une des manières de prendre acte de la crise du modèle néolibéral tient à l’impréparation de l’Etat lui-même. Beaucoup de chercheurs reviennent à l’occasion de la gestion de la pandémie sur les carences des Etats, en particulier de l’Etat français. Les sociologues Olivier Borraz et Henri Bergeron dénoncent le manque de coopération, de coordination, de transparence de l’Etat et de sa technostructure

Cette incurie et impréparation gouvernementales rappelle comment la faillite du système de santé reste au cœur du problème, comme le soulignent les sociologues Michel Callon et Pierre Lascoumes : selon eux, le combat des adversaires du principe de précaution, principe pourtant inscrit dans la Constitution, a ralenti la réaction face à l’arrivée du Coronavirus. L’épidémie du Covid-19 constitue ainsi un excellent révélateur de l’emprise de l’anti-précautionnisme sur les décisions publiques. « Ce courant intellectuel a pénétré profondément l’espace politico-administratif, en particulier dans le domaine de la santé publique. Et cela d’autant plus aisément, qu’il est compatible avec la volonté politique de réduction des budgets sociaux et de la dette publique. »

Cet aveuglement coupable de la part de l’Etat génère des colères à vif chez certains universitaires, tels l’historien Johann Chapoutot qui estime que parmi les leçons à tirer de cet événement, « il faudra dire, haut et clair, qu’une nation, un pays, une société n’est pas une entreprise, et que le citoyen et l’être humain n’est pas ce robot unidimensionnel qui vise à maximiser son profit – cet Homo œconomicus qui, de simple hypothèse des économistes néoclassiques, est devenu le seul horizon anthropologique des médiocres qui célèbrent «ceux qui ont réussi» et stigmatisent «ceux qui ne sont rien» – alors que personne n’est «rien».

La manière d’indexer quasi-mécaniquement la crise du virus à la maladie du modèle néolibéral peut aussi susciter de la méfiance du côté même des philosophes de gauche. Le philosophe Pierre Zaoui observe ainsi que « Susan Sontag, dans La Maladie comme métaphore, texte qu’elle écrit à l’époque où elle a un cancer, a presque tout dit sur la question : il est immonde d’employer la maladie comme métaphore des maux de notre propre société (…) La maladie, c’est seulement la maladie des malades et il faut la leur laisser. C’est là une leçon pour toute la gauche critique qui semble aujourd’hui très prompte à voir dans cette pandémie le symbole de tout le macronisme, de tout le néolibéralisme, de tout le néocapitalisme. C’est idiot, c’est abject pour celles et ceux qui en sont aujourd’hui les victimes singulières, et c’est sans effet pour l’avenir. S’il y a une seule chose que cette épidémie révèle, c’est la nécessité absolue, pour les temps terribles qui s’annoncent en raison du réchauffement climatique et de toutes les autres catastrophes qu’il va engendrer, de restaurer un Welfare State et une solidarité européenne et internationale qui préservent à la fois les vies et l’économie ».

“S’il y a une seule chose que cette épidémie révèle, c’est la nécessité absolue, pour les temps terribles qui s’annoncent en raison du réchauffement climatique et de toutes les autres catastrophes qu’il va engendrer, de restaurer un Welfare State et une solidarité européenne et internationale qui préservent à la fois les vies et l’économie.”

Les libertés publiques menacées

Ce procès disséminé de l’Etat néolibéral se déploie aussi sur son versant sécuritaire. Au cœur des débats, s’immiscent les craintes autour du resserrement de la société de contrôle et du sacrifice des libertés individuelles élémentaires. « Ce que l’épidémie fait clairement apparaître, c’est que l’état d’exception auquel les gouvernements nous ont habitués depuis longtemps est effectivement devenu la condition normale », écrit le philosophe Giorgio Agamben dans un texte discuté et souvent critiqué

L’emploi d’outils de surveillance de masse contre le Covid-19 pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les libertés, analysent trois chercheurs de Harvard, Adrien Abecassis, Dipayan Ghosh, et Jack Loveridge, dans une tribune appelant à définir les droits et devoirs fondamentaux dans le monde numérique.

Enzo Traverso s’inquiète aussi que des mesures adoptées comme exceptionnelles puissent devenir permanentes. « L’Etat qui, à partir d’un souci justifié de santé publique, devient un Etat qui règle nos vies, c’est ce qu’on peut appeler l’affirmation d’un paradigme biopolitique. Le pouvoir devient un biopouvoir, et si la politique devient une politique “immunitaire”, conçue pour que chacun se protège des autres, alors ça deviendra beaucoup plus difficile de produire du “commun”. Nos vies seront touchées dans leur ensemble ».

Le romancier et activiste Alain Damasio s’alarme à son tour, en observant que « mettre en scène l’anxiété, la stimuler par des statistiques partielles et cumulatives, en appeler à l’affect si facile à maximiser qu’est la peur, la répandre intensément par une inflation médiatique obscène est une stratégie classique pour faire avaler le tout sécuritaire ». « Réduire les sorties à un kilomètre de chez soi, interdire les espaces naturels (sans risque aucun de contamination), proscrire tout plaisir pourtant inoffensif et sanctionner les soi-disant incivilités virales est un indice ténu mais probant d’une volonté à peine déguisée de (for) mater les populations. La stupeur initie la peur – qui mute vite en torpeur. Or ces mesures doivent allumer une petite lampe rouge dans nos têtes ».

Spéculations sur le monde d’après

Si le modèle néolibéral, aussi résilient soit-il (la crise de 2008 l’a cruellement rappelé, en remettant sur des rails le capitalisme financier qu’elle était censée mettre à terre), fait office de cible favorite pour les intellectuels, une autre ligne puissante, corrélée, se dégage sensiblement dans la masse des textes : l’effort pour penser comment la crise actuelle pourrait ouvrir sur un temps nouveau. Un temps nouveau libéré dans ses grandes largeurs des préceptes d’un capitalisme absolutisé par le modèle néolibéral, et s’appuyant sur des principes politiques renouvelés et sur une prise de conscience radicale du péril climatique. Le « monde de l’après » obsède ainsi la majorité des penseurs, comme si chacun mesurait bien que plus rien ne sera comme avant, une fois que la pandémie sera sous contrôle.

L’écrivaine Arundhati Roy l’affirme ainsi : « Quoi qu’il en soit, le coronavirus a mis les puissants à genoux et le monde à l’arrêt comme rien d’autre n’aurait su le faire. Nos pensées se précipitent encore dans un va-et-vient, rêvant d’un retour à la normale, tentant de raccorder le futur au passé, de les recoudre ensemble, refusant d’admettre la rupture. Or la rupture existe bel et bien (…) La pandémie actuelle est un portail entre le monde d’hier et le prochain. Nous pouvons choisir d’en franchir le seuil en traînant derrière nous les dépouilles de nos préjugés et de notre haine, notre cupidité, nos banques de données et nos idées défuntes, nos rivières mortes et nos ciels enfumés. Ou nous pouvons l’enjamber d’un pas léger, avec un bagage minimal, prêts à imaginer un autre monde. Et prêts à nous battre pour lui ».

“La pandémie actuelle est un portail entre le monde d’hier et le prochain. Nous pouvons choisir d’en franchir le seuil en traînant derrière nous les dépouilles de nos préjugés et de notre haine, notre cupidité (…) Ou nous pouvons l’enjamber d’un pas léger, (…) prêts à imaginer un autre monde. Et à nous battre pour lui”

Si beaucoup d’intellectuels se méfient en France de la rhétorique guerrière mobilisée par le président Macron, beaucoup se demandent, comme l’indique François Hartog, si la crise majeure que traverse le monde ne serait pas « une occasion, un kairos qui, interrompant les temporalités usuelles du temps chronos, pourrait ouvrir sur un temps nouveau ». Pour David Gossman, l’épisode Covid-19 peut devenir un événement fondateur. « Peut-être que la conscience de la brièveté de la vie et de sa fragilité inciteront des hommes et des femmes à adopter un nouvel ordre de priorités, poursuit l’écrivain. A s’efforcer davantage à distinguer l’essentiel et l’accessoire. »

Manifestation, ou plutôt répétition d’un effondrement général à venir, la pandémie offre l’occasion de tout remettre à plat l’organisation du monde lui-même : ses échanges marchands, ses règles d’organisation sociale, les mécanismes de la mondialisation, ses principes éthiques, l’attachement au vivant, la conscience écologique… Beaucoup de penseurs attachés à l’écologie font le pari que la crise sanitaire prépare, induit et incite à se préparer à la mutation climatique. Une figure intellectuelle en première ligne ces dernières semaines (et ces dernières années), Bruno Latour, estime qu’il s’agit, dès aujourd’hui, de poser les bases d’un modèle de société rénové, s’opposant à un système productiviste qui s’échappe “des contraintes planétaires”. Pour lui, l’intervention du virus peut servir de répétition générale pour la crise suivante : « celle où la réorientation des conditions de vie va se poser à tout le monde et pour tous les détails de l’existence quotidienne ». Et le philosophe d’observer au passage que la « mobilisation générale » contre le virus ne prouve en rien que nous seront prêts pour la suivante.

L’anthropologue Frédéric Keck, souvent interrogé ces dernières semaines, affirmait que « cette pandémie est le signe que l’espèce humaine peut disparaître ».

Face à cette menace, la philosophie morale revient en force. Avishag Zafrani se raccroche à l’ontologie de Hans Jonas, auteur du fameux principe responsabilité en 1979, pour qui « contrairement à d’autres philosophes, l’être n’est pas une essence conceptuelle oubliée, mais bien le vivant ». « L’éthique à inventer était donc une éthique du futur, prenant en compte la responsabilité pour des temps indistincts, des personnes fictives, et des espaces dont nous ne pouvons anticiper les reconfigurations ou les défigurations ».

Lorsque la crise sera endiguée, tout ne pourra donc pas redevenir comme avant. C’est l’hypothèse que font aussi deux chercheurs à Oxford et Rio, Ian Goldin et Robert Muggah, pour qui « tous les États devront modifier en profondeur leur logiciel politique, économique et social, et apprendre à collaborer réellement pour le bien commun ».

Ce qui paraît inévitable, c’est de défendre plus ardemment la biodiversité, car, selon l’écologue Philippe Grandcolas, l’épidémie n’est pas qu’un problème médical. L’émergence des maladies infectieuses « correspond à notre emprise grandissante sur les milieux naturels ». On déforeste, on met en contact des animaux sauvages chassés de leur habitat naturel avec des élevages domestiques dans des écosystèmes déséquilibrés, proches de zones périurbaines. On offre ainsi à des agents infectieux des nouvelles chaînes de transmission et de recompositions possibles ».

C’est bien une nouvelle Terre habitable qu’il s’agit ni plus ni moins de réinventer. « Si, de fait, le covid-19 est l’expression spectaculaire de l’impasse planétaire dans laquelle l’humanité se trouve », observe le philosophe Achille Mbembe, « alors il ne s’agit, ni plus ni moins, de recomposer une Terre habitable parce qu’elle offrira à tous la possibilité d’une vie respirable. Il s’agit donc de se ressaisir des ressorts de notre monde, dans le but de forger de nouvelles terres. L’humanité et la biosphère ont partie liée. L’une n’a aucun avenir sans l’autre. Serons-nous capables de redécouvrir notre appartenance à la même espèce et notre insécable lien avec l’ensemble du vivant ? Telle est peut-être la question, la toute dernière, avant que ne se ferme une bonne fois pour toute, la porte ».

“Serons-nous capables de redécouvrir notre appartenance à la même espèce et notre insécable lien avec l’ensemble du vivant ?”

A cette urgence écologique liée à la biodiversité, d’autres pistes de réflexion pragmatiques sont proposées ici et là. Pour certains universitaires, dont Frédéric Worms et Dominique Bourg, il faudrait mettre en place un « Grenelle du Covid-19 » pour préfigurer la société d’après l’épidémie. Car seule une concertation entre les acteurs de la vie politique, scientifique et de la société civile peut permettre de s’en sortir et de ressortir. « Nous appelons donc à préparer une sortie de confinement impliquant tous les acteurs représentatifs de la société : organisations syndicales et professionnelles, associations et ONG de tous secteurs (environnemental, médical, caritatif, éducatif, culturel, etc.), responsables politiques nationaux et locaux, ainsi que les scientifiques et soignants ».

Contre la restriction des libertés, la surveillance généralisée, l’abandon des plus fragiles, le souci de la rentabilité financière…, une majorité d’intellectuels appellent surtout à repenser le soin, le care, ce concept politique un peu moqué il y une dizaine d’années. L’une de ses promotrices en France, la philosophe Sandra Laugier, le rappelle : « La catastrophe sanitaire, et le soutien populaire qu’elle génère pour les soignant·e·s tant aimé·e·s applaudi·e·s chaque soir à 20 heures, montre l’injustice radicale des politiques menées contre les services publics et (re) met la protection sociale au cœur des préoccupations partagées, d’où l’avait délogée l’évidence inégalitaire de la maximisation des profits. Plus que d’un changement, il s’agit d’une prise de conscience douloureuse d’un renversement des valeurs accepté depuis des décennies et dénoncé dès l’origine par l’éthique du care : les métiers les plus véritablement utiles sont les moins bien payés et les moins bien considérés ».

“La catastrophe sanitaire montre l’injustice radicale des politiques menées contre les services publics et (re) met la protection sociale au cœur des préoccupations partagées, d’où l’avait délogée l’évidence inégalitaire de la maximisation des profits.”

Le monde d’après mode d’emploi ?

Outre le fait de l’espérer et d’en imaginer le cadre, comment mettre en action ce monde de l’après ? Et peut-on être certain que tout va vraiment changer ? Le géographe Boris Grésillon en doute : « En temps de crise collective, l’imagination, dopée par l’angoisse, est fertile et elle échafaude volontiers des scénarios de changement radical. Cette capacité humaine à se projeter dans l’inconnu est une force autant qu’une illusion. Mais que se passerait-il si, une fois la pandémie passée, rien ne changeait ? »

Le philosophe Alain Badiou estime même que « la leçon de tout cela est claire : l’épidémie en cours n’aura, en tant que telle, en tant qu’épidémie, aucune conséquence politique notable dans un pays comme la France ». « À supposer même que notre bourgeoisie pense, au vu de la montée des grognements informes et des slogans inconsistants mais répandus, que le moment est venu de se débarrasser de Macron, cela ne représentera absolument aucun changement notable. Les candidats “politiquement corrects” sont déjà dans la coulisse, comme le sont les tenants des formes les plus moisies d’un “nationalisme” aussi obsolète que répugnant »(…) « Il faudra aussi en passer par une critique serrée de toute idée selon laquelle des phénomènes comme une épidémie ouvrent par eux-mêmes à quoi que ce soit de politiquement novateur. »

Personne ne sait au fond ce qui nous attend vraiment ; d’où la profusion de ces textes qui aimeraient nous aiguiller ou se convaincre de le savoir. Pour Pierre Zaoui, tout est possible, le meilleur comme le pire : « Les familles qui auront perdu des proches vont-elles se transformer en pasionarias révolutionnaires ou en pleureuses vieux style ? Les pauvres qui vont vivre une épreuve épouvantable, confinés à six dans 30 m2 sans balcon, vont-ils s’effondrer un peu plus ou au contraire finir par exploser ? Les riches qui vont vivre finalement assez tranquillement ce confinement vont-ils prendre conscience de l’impossibilité de leur rêve de vivre loin de tous, protégés de tous, ou vont-ils au contraire le durcir ? Le gouvernement va-t-il être du côté de la stratégie du choc, au sens de Naomi Klein, c’est-à-dire profiter de cette crise pour détruire un peu plus les piliers de notre État-providence, ou bien va-t-il faire machine arrière ? On ne sait pas mais ce sont à chaque fois les questions qu’il faut aujourd’hui se poser parce que cette crise, comme toute crise, ne transforme personne naturellement, elle aide seulement à mettre au jour et à souligner un peu le vrai enjeu du temps : voulons-nous vraiment nous transformer ? Et si oui en quoi ? »

“cette crise, comme toute crise, ne transforme personne naturellement, elle aide seulement à mettre au jour et à souligner un peu le vrai enjeu du temps : voulons-nous vraiment nous transformer ?”

Aucun des intellectuels ne livre le mode d’emploi évident de ce monde d’après (ce n’est pas leur fonction), en dehors des principes qui devraient le guider. Comment face à ce fait total, mondial, où les réponses juridiques, sanitaires, politiques, restent prisonnières d’un cadre national, reconstruire un monde sur des bases nouvelles ? La juriste Mireille Delmas-Marty souligne que si cette pandémie est la démonstration saisissante du caractère inévitable, inéluctable, de l’interdépendance entre les humains et entre les États, « on se trouve face à des pratiques divergentes, voire opposées, qu’il faudrait parvenir à rendre compatibles, au sein d’une communauté mondiale qui reste à inventer. »

Il n’y aura évidemment pas que les intellectuels à écouter pour nous en sortir. Dans un texte très fort, les sociologues Sandra Laugier, Pascale Molinier et Patricia Paperman affirment avec force la nécessité d’inclure dans les débats d’autres points de vue et d’autres voix que celles des dominants. En particulier, toutes ces femmes, toutes ces infirmières, les vraies expertes de ce qui se passe, et qui s’activent à faire tenir le monde ne sont créditées d’aucune expertise, d’aucun savoir susceptible de réorganiser le monde. « Intégrer les voix de tous ceux et en majorité celles qui font vivre la société, dans les définitions de ce qui compte est bien affaire de démocratie : d’élargissement du public et d’intégration de l’ordinaire et du contingent dans la préoccupation politique, de reconnaissance de la compétence de personnes subalternes dont profitent les dominants qui les mobilisent plus que jamais aujourd’hui à leur service, leurs ambitions politiques ou leur expansion économique que rien selon eux ne doit arrêter ».

C’est bien une communauté mondiale, attachée au social, au soin, à la solidarité, aux voix dominées, au vivant dans ce qu’il a de plus fragile, aux libertés, à la paix des échanges en milieu tempéré, à la lutte contre le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources naturelles et le consumérisme, qui forme l’horizon, utopique et concret, de ce qui nous arrive et nous traverse. Les voix des intellectuels mobilisées en renfort cérébral des gestes héroïques de la communauté des soignants ouvrent des voies, esquissent des modèles vertueux, selon un modèle renouvelé de l’intellectuel contemporain concentrant en lui-même plusieurs modes d’intervention autrefois distincts voire opposés entre eux : l’intellectuel universel, l’intellectuel spécifique, l’intellectuel expert, l’intellectuel médiatique, l’intellectuel révolté… A l’heure du coronavirus, chaque intellectuel est tout cela en même temps, comme si la gravité des temps présents ne pouvait se permettre d’ergoter à l’infini sur des catégories spéculatives. Penser, aujourd’hui, c’est tenter de sauver le monde, à partir d’une réflexion et d’un travail de recherche suffisamment étayés pour que chacun d’entre nous y prête attention, à mesure du péril. Si les intellectuels, dans la variation même de leurs voix, dessinent les perspectives pertinentes de cette émancipation, il reste aux sociétés, aux Etats, aux peuples, de s’y accrocher plus que jamais pour s’en sortir, et sortir enfin.

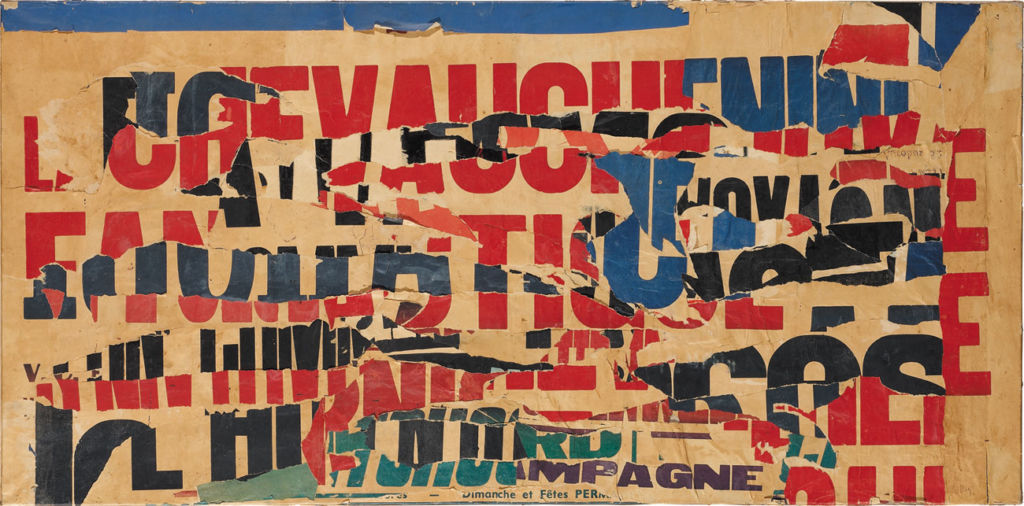

Image de couverture : Jacques Villeglé, Porte Maillot – Ranelagh (LE 20) , novembre 1957. Affiches lacérées marouflées sur toile. Courtesy Galerie GP & N Vallois, Paris © Adagp, Paris 2020