Puissant symbole contre-culturel émergeant dans les banlieues états-uniennes au cours des années 1960, pratique sportive aux allures de surf urbain, le skate a depuis longtemps déjà transporté son esthétique des rues aux espaces sacralisés de l’art contemporain. Mais, au-delà des graffeurs stars et des artistes skateurs, il se fait plus discrètement le véhicule d’une émancipation qui semble concerner autant les jeunesses afghanes que la place des femmes dans l’espace public.

Objet urbain désormais banalisé, le skateboard fait pourtant doublement œuvre. Dans sa matérialité d’abord, planche de bois aux surfaces travaillées, qui peut sembler parfois inspirée du travail d’un Basquiat par exemple, ou graffée par des artistes contemporains (Jef Aérosol, COPE2). Et dans son maniement ensuite, ses figures, libres ou codifiées, et le rapport qu’il entretient avec le corps et l’espace.

Ce n’est pas un hasard si ce sport a, depuis des décennies les faveurs du milieu de l’Art. Ce surf de béton, sauvage à ses débuts dans les années 1960 à 70, lorsqu’il tentait de coloniser bancs et équipements publics, canalisations ou bassins de natation vides aux formes incurvées en Californie, semble avoir une photogénie naturelle qui a été abondamment documentée en photos et films. Les silhouettes des skateurs, qui fusent sur le trottoir, se déplacent souvent elles-mêmes, caméscope à l’épaule, comme on le voit dans le film de Jonah Hill, 90’s, sorti en 2018.

Le skateboard s’est rapidement imposé comme l’élément essentiel de la coolitude masculine et urbaine. Ses quatre fondements réunissent tous les signes de la virilité : indépendance, transgression, danger et donc, courage. Le tout avec nonchalance et pantalons oversized.

Dans les années 1980-90 toutefois, en raison d’une chute de sa popularité du fait d’accidents fréquents, l’image du skateboard s’est ternie, à mesure aussi qu’elle s’accompagnait d’une attitude plus dure, plus sulfureuse et tendue, dont la bande son garage punk coïncide avec la vague de musique grunge qui émerge aux oreilles du grand public.

Kids de Larry Clark, projeté en sélection officielle de l’édition 1995 du festival de Cannes, a été interdit aux moins de dix-sept ans aux États-Unis et aux moins de douze en France en raison de ses références à une sexualité explicite, la violence et la consommation de drogue des jeunes skateurs new-yorkais. Le film 90’s quant à lui, bien que récent et moins tragique – peut-être parce qu’il se fonde sur la nostalgie du réalisateur – fait aussi l’état d’un boy’s club qui boit, se drogue, enfreint les règles et aux pieds desquels les filles se pâment.

Mais au-delà de l’épaisseur narrative que fournissent ces portraits d’underdogs (outsiders), le skateboard demeure en lui-même un véritable véhicule artistique clé pour appréhender le monde et comprendre la ville avec acuité.

Le skateur Dave Bachinsky effectuant une figure sur l’œuvre Running Horses (artiste inconnu) dans l’espace public à Shenzhen, extraite de l’ouvrage de Raphaël Zarka, Riding Modern Art (B42 éditions) © Bryce Kanights

Le skateboard chez Raphaël Zarka

L’artiste français Raphaël Zarka skate depuis son enfance, et cette pratique a forgé son œil et par conséquent son travail artistique. Sa recherche plastique s’intéresse aux surfaces et à la relation qu’entretiennent certaines formes avec leur environnement, comme c’est le cas dans le skate où il est toujours question de chercher un spot et un matériau praticable.

Sa série photographique débutée en 2011, intitulée Les Formes du Repos, met en scène par exemple des objets massifs abandonnés dans des terrains vagues. Ces structures, souvent de béton, évoquent parfois des sculptures qui pourraient avoir leur place dans les galeries ou musées.

Cette relation de la rue au musée est particulièrement visible dans l’exposition Paving Space (2017) pour laquelle Raphaël Zarka a transformé le grand hall du centre d’art BPS22 à Charleroi, en Belgique – ancien hangar industriel tout de pierre, de métal et de verre – en immense parc dans lequel des skateurs étaient invités à investir l’espace et rider les sculptures modulaires de l’artiste, réalisées en acier corten et inspirées par les volumes géométriques du mathématicien allemand Arthur Schoenflies. La publication de l’exposition Riding Modern Art (Éditions B42) était quant à elle constituée d’images glanées à travers le monde, représentant des skateurs en train d’exécuter des figures sur de véritables sculptures disséminées dans l’espace public.

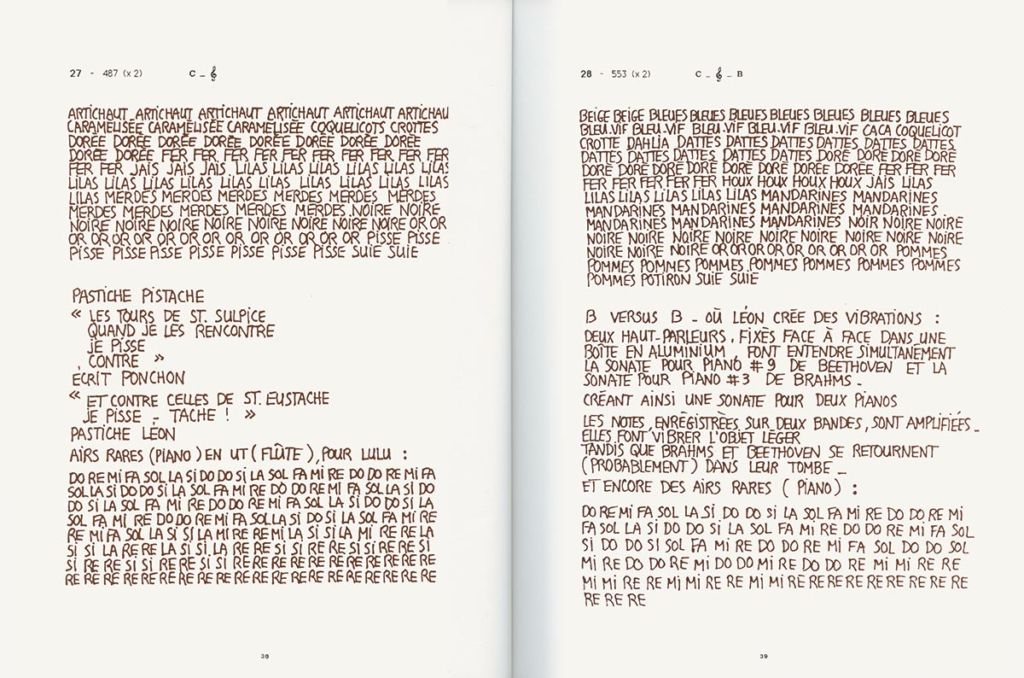

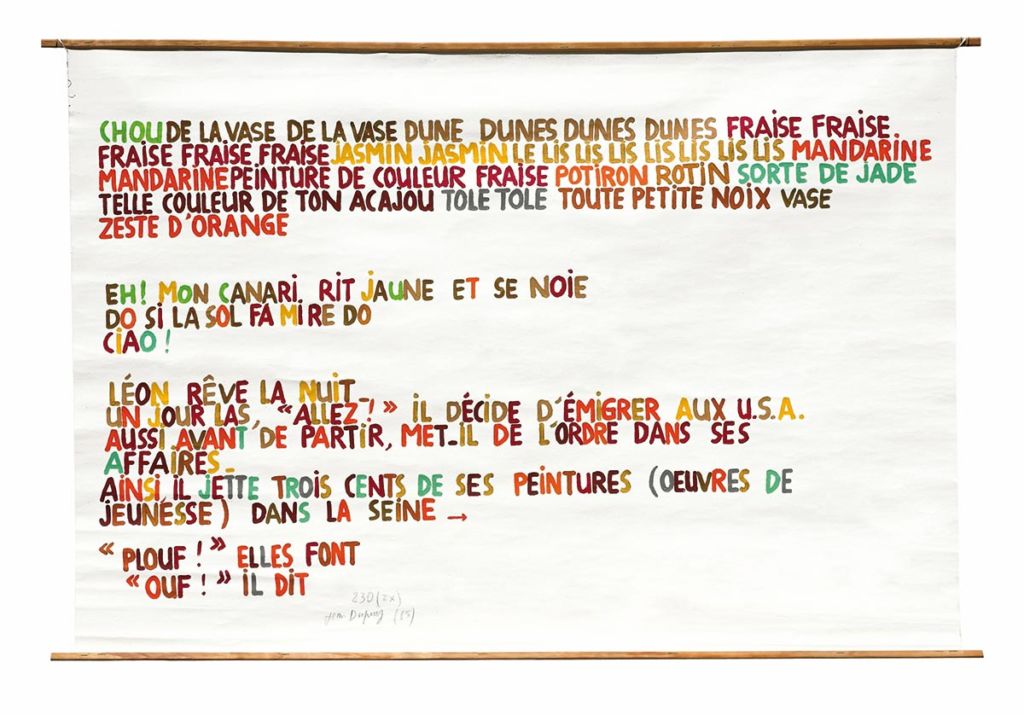

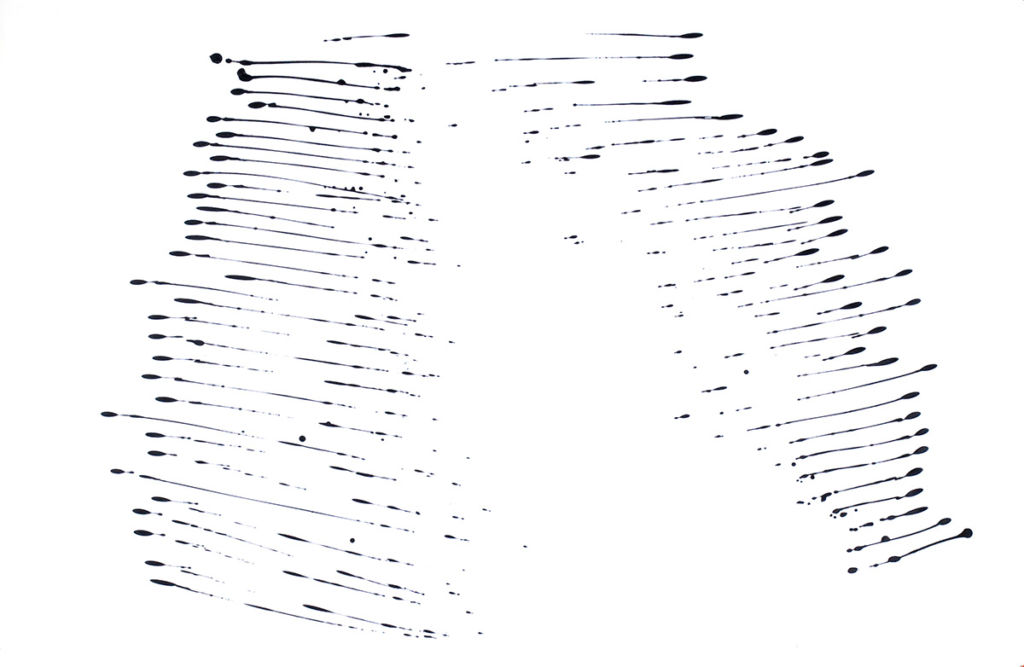

Par-delà les arts visuels, les skateurs ont également un rapport particulier à la musique. Ils déchiffrent les matériaux et les objets comme s’il s’agissait de partitions. Les roulements, les figures plaquées, les bruits caractéristiques et les respirations constituent les sons et instruments à la base de leurs compositions.

Reflet générationnel, perméable à l’esthétique et à l’art, le skateboard est pourtant resté jusqu’à très récemment un sport masculin.

Sports masculins vs sports féminins ?

Dans un rapport de 2017, l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) conclut que de grandes disparités existent encore entre les hommes et les femmes dans la pratique du sport amateur. Bien que les femmes soient de plus en plus nombreuses à faire du sport a minima une fois par semaine, leurs homologues masculins sont encore loin devant (45% pour les hommes de 16-24 ans, contre 33% des femmes). D’autant que pour ces dernières, l’une des principales motivations recensées est celle de perdre du poids.

Les inégalités sont particulièrement flagrantes dans le monde professionnel. Un cas d’école avait secoué les réseaux sociaux en 2019 : les Bleues en pleine préparation de la Coupe du Monde de football, avaient dû laisser leurs chambres au château de Clairefontaine aux Bleus qui, eux, préparaient un match amical.

Les femmes doivent donc jouer des coudes, des épaules, des pieds même pour se faire une place. Dans un bar près de chez moi, l’écran qui retransmet en direct les matchs de football à longueur de journée n’est éteint que lorsqu’il s’agit de matchs féminins. Des femmes, en effet, il faut se méfier quand elles accèdent à la renommée dans un milieu dont les hommes se veulent les seuls tenants.

Pourquoi les femmes ne se satisfont-elles pas de la danse, de la natation synchronisée, du yoga, de la gymnastique rythmique ? Tout ce qui est censé accroître leur souplesse, leur agilité, sans négliger leur grâce bien sûr. Des corps fins, toniques mais pas ostensiblement musclés, voilà ce qu’on attend d’elles sur une vaste partie du globe.

N’oublions pas que la femme a longtemps été façonnée par et pour le regard de l’homme. Comme l’écrit le critique d’art marxiste John Berger dans son ouvrage Voir le voir (1972), « l’homme regarde la femme et cette dernière, [à force] se regarde être regardée ». Ainsi, bien que l’observée soit féminine, l’observateur à l’intérieur de la femme serait un masculin, ambassadeur de la culture patriarcale.

En 2014, une publicité pour les protections hygiéniques Always a fait le tour de la toile. On avait alors demandé à des enfants et adolescent.e.s, de courir ou de jouer « comme une fille ». Le résultat était sans appel, le qualificatif « comme une fille » a été assimilé à une consigne risible, moquée, voire insultante. Selon un sondage, seules 19% des femmes attribueraient une connotation positive à l’expression « comme une fille », avec une forte chute de la confiance en soi à partir de la puberté, où le regard masculin prend le relai de celui de la femme. Les incidences sont nombreuses sur les attitudes, les relations, la santé mentale, l’audace, la réussite professionnelle.

image extraite de la série Betty sur HBO (en France, OCS par Canal +), réalisée par Crystall Moselle, spin-off de son film Skate Kitchen (2018)

La pop-culturisation du féminisme

En 2010, un groupe de Madrilènes a créé le Longboard Girls Crew. Alors lycéenne, je suivais assidûment sur Youtube les aventures de ce gang de filles qui dévalaient sans protection – en mini-short même – des collines à plus de 100 km/h. Plus tard, je m’y suis mise.

La longboard a longtemps été la cousine effacée du skateboard. Plus longue, plus stable, plus rapide, c’est la forme chérie des amateur.trice.s de glisse. Mais peut-être à cause de son peu de présence dans les villes, son apparente sobriété et sa pratique plus sage, moins underground, elle semblait destinée aux femmes. D’autant que la discipline ne possédait pas encore de têtes d’affiches comme c’était le cas avec le skateboard (Tony Hawk, Rodney Mullen ou les Z-boys dont les débuts sont retracés en 2005 dans le film Les Seigneurs de Dogtown de Catherine Hardwicke).

Les filles tendent à se construire en marge des garçons, par rapport à eux. Dès la cour de récréation, ce sont ces derniers qui occupent l’espace central : le terrain de foot. Les filles, elles, sont « reléguées aux coins » comme le formule la géographe française du genre Edith Maruéjouls. Dans la rue, il en va de même puisque la ville « appartient aux hommes » souligne Yves Raibaud, lui aussi géographe du genre. Les hommes, à qui bénéficie le système de domination, exercent un contrôle social des corps et des attitudes des femmes. Dans l’espace urbain, cela va du regard appuyé aux violences sexuelles. En réaction – plus ou moins consciente – les femmes finissent par traverser les lieux publics plutôt que de s’y attarder. Pourtant, depuis deux ans, l’association française de skateboard féminin Realaxe constate l’explosion du nombre d’adhésions de filles de tout âge.

Par ailleurs, par sa « pop-culturisation », le féminisme, devenu un argument marketing puissant, permet à des initiatives culturelles d’être financées, voire lancées sur de grandes plateformes de streaming. Le film américain Skate Kitchen (2018) réalisé par une femme, Crystal Moselle, et son spin-off en série Betty (2020), disponible sur HBO, en sont des exemples phares. Les deux ont participé à populariser la pratique féminine du skateboard et à la redéfinition de la place des femmes dans l’univers masculin qu’est notamment le skatepark, où elles faisaient il y a peu encore figure d’incongrues. Ainsi, soutenu par le mouvement féministe et les œuvres cinématographiques affiliées, un élan de solidarité et de sororité de la glisse a vu le jour sur les réseaux sociaux. Les filles ont commencé à filmer et partager leur apprentissage. Et l’information s’est propagée.

L’Oscar décroché à Hollywood, suivi d’un BAFTA à Londres en 2020, par le court documentaire Learning to Skateboard in a Warzone (if you’re a girl), réalisé par deux femmes (Carol Dysinger et Elena Andreicheva), illustre cette évolution. Il met en lumière le travail de la branche afghane (et pionnière en la matière) de l’ONG allemande Skateistan, qui permet à des filles issues de quartiers défavorisés de Kaboul d’aller à l’école en minibus et d’apprendre à lire, écrire, mais aussi skateboarder.

En 2014 déjà, la photographe anglaise Jessica Fulford-Dobson remportait le second prix Taylor Wessing pour le portrait de quelques-unes des filles afghanes bénéficiant du programme Skateistan. Au-delà d’être une activité physique, exprime-t-elle, skater est une opportunité de « développer l’autonomie des jeunes femmes » dans un pays déchiré par la guerre, où leurs libertés sont restreintes et où aller à l’école à pied est trop risqué (les agressions et kidnappings y sont fréquents). « Personne ne pouvait en fait interdire aux filles de skater, c’était trop nouveau » se souvient Oliver Percovich, le skateur australien à l’origine de Skateistan Afghanistan.

À vos planches, prêtes, partez

Quand je marche dans la rue, il m’arrive souvent maintenant de me faire dépasser par des filles – parfois très jeunes – sur des planches à roulettes. Une partie de ces nouvelles générations réinvestit l’espace public, et pas n’importe comment. En adoptant un sport qui écorche les genoux et tord les chevilles, une activité qui les éloigne définitivement des talons et jupes étroites qui entraveraient leur liberté de mouvements. En suivant ces filles, on va s’habituer, je l’espère, à voir débouler autour de nous une flopée de femmes qui osent et glissent, souveraines, loin des sifflets ignares. Qui montrent que faire « comme une fille », c’est aussi être téméraire, capable d’une grande maîtrise mentale et physique. Que faire « comme une fille », c’est aussi se relever hilare après être tombée, ou bien pleurer tout en persévérant. Que faire « comme une fille » n’a rien de réducteur, rien de définitif. Et pour finir, que faire « comme une fille » (à noter qu’on ne dit pas « comme une femme), ne veut décidément pas dire grand-chose.

Aller plus loin

En couverture : session de skate à Bamyan, dans le cadre du programme éducatif mis en œuvre par Oliver Percovich et l’ONG Skateistan © skateistan.org