À la fin d’une conférence, le bioacousticien Gordon Hempton, index sur les lèvres, signifie au public de s’abstenir d’applaudir. C’est dans le silence éberlué de corps qui ne s’attendaient pas à devoir se taire, que l’intervenant descend de l’estrade, et disparaît en coulisses. Le silence improvisé là est pourtant loin d’être vide. Au contraire, il charrie la densité d’un instant particulier. Il est paradoxalement composé de sons, tout comme l’était la célèbre pièce 4’33” de John Cage. Hempton a une jolie formule pour exprimer cette idée, « la Terre est un juke-box éclairé par le soleil ».

Du chœur de l’aube, lorsque les oiseaux se mettent à chanter, jusqu’à la tombée de la nuit, la surface du monde s’agite. Ça bout, ça feule, ça siffle, ça craque, ça bourdonne, ça crie. Le tout se maintenant dans un équilibre précaire, où certains sons s’effacent au profit d’autres, qui les surpassent. Chaque espèce occupe une niche acoustique, en terme de fréquence mais aussi de temporalité, qui est nécessaire à sa reproduction et à sa survie. Un exemple édifiant en est celui des grenouilles du Mono Lake, en Californie. Ces dernières, réunies en groupes sur les berges du lac, développent un coassement synchrone pour se défendre d’éventuels prédateurs en se faisant passer pour plus grosses, plus massives qu’elles ne le sont. Malheureusement pour elles, l’endroit est désormais troublé par des avions de chasse, qui le survolent au cours de manœuvres d’entrainement. Les grenouilles sont de ce fait contraintes de s’interrompre et laisser passer les jets pour reprendre leur concert. Sauf qu’il leur faudra presque une heure pour retrouver un rythme synchrone. Pendant ce temps, coyotes et chouettes en profiteront pour en isoler certaines, et les dévorer.

Dans la forêt tropicale de Hoh, près de Seattle

Le juke-box millénaire qu’est la Terre a vu son volume considérablement augmenter en l’espace d’un siècle et demi. Des sonorités nouvelles se sont mêlées à celles originelles jusqu’à les effacer. Le grondement sourd des climatiseurs et les moteurs qui pétaradent, les réacteurs d’avion qui décollent et atterrissent, les sirènes de toutes sortes, les marteaux-piqueurs, les scies électriques participent de ce chaos que l’on nomme anthropophonie – autrement dit, l’ensemble des bruits engendrés par l’activité humaine.

La pollution sonore tue

Le bruit, cet amalgame chaotique, incohérent, contre-nature que notre espèce s’évertue pourtant à propager derrière elle à mesure qu’elle s’étend, a été momentanément mis à l’arrêt en France avec le premier confinement. Pour les citadin.e.s, les improbables pépiements d’oiseaux et le souffle du vent, seuls, avaient pris possession de l’espace, le silence froid semblait pour un temps figé dans le béton. Dans un monde façonné par l’image, on en oublie parfois l’importance de l’environnement sonore qui, contrairement à la dimension visuelle, nous enveloppe complètement. C’est pourtant ignorer que la pollution sonore peut s’avérer mortelle pour l’homme. Une exposition longue et fréquente à des sons au-delà de 85 décibels, soit le niveau sonore d’une cantine bondée, multiplie le risque de troubles cognitifs comme la perte de concentration ou la capacité de mémorisation, de même que les dommages électro-physiologiques au nombre desquels, la crise cardiaque. Responsables, la hausse du taux de cortisol – l’hormone du stress – et une mauvaise régénération du corps et du cerveau, imputable à un sommeil perturbé, voire contrarié.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), par mesure de prudence, recommande un seuil maximal tolérable de 53 dB pour le trafic routier en journée, et de 45 dB la nuit, afin de réduire les risques pour la santé. En considérant ce seuil de tolérance, l’Agence Européenne de l’Environnement estime que 20% des Européens, soit 113 millions d’individus, seraient exposés chaque jour à un niveau sonore trop élevé. Plus grave encore, quelque 12 000 d’entre eux en décèderaient chaque année. On comprend pourquoi le silence, même éphémère et fragile, a été un soulagement pour la plupart d’entre nous. Je l’envisage du point de vue d’une jeune femme qui a quitté la campagne pour aller étudier en ville mais aussi d’une génération qui, écouteurs visés aux oreilles, cherche le plus souvent, à défaut de fuite dans l’espace, une échappatoire à la pollution sonore, dans un geste qui malheureusement nous déconnecte encore plus de ce qui nous entoure.

Entendre ou écouter

Mono Lake, Californie

Ignorer la sensibilité de notre système auditif, c’est faire fi de notre réceptivité naturelle aux sons de faible intensité, auxquels appartiennent spécifiquement les chants d’oiseaux qui, autrefois, nous étaient d’une importance vitale. Discerner leur silence soudain, c’est capter un signal qui nous met en alerte. Quel danger cet avertissement silencieux annonce-t-il ? Et si, à l’inverse, l’on se dirige vers un lieu d’où émanent des chants multiples, denses, variés, on peut s’attendre à ce qu’il soit abondant en eau et en nourriture.

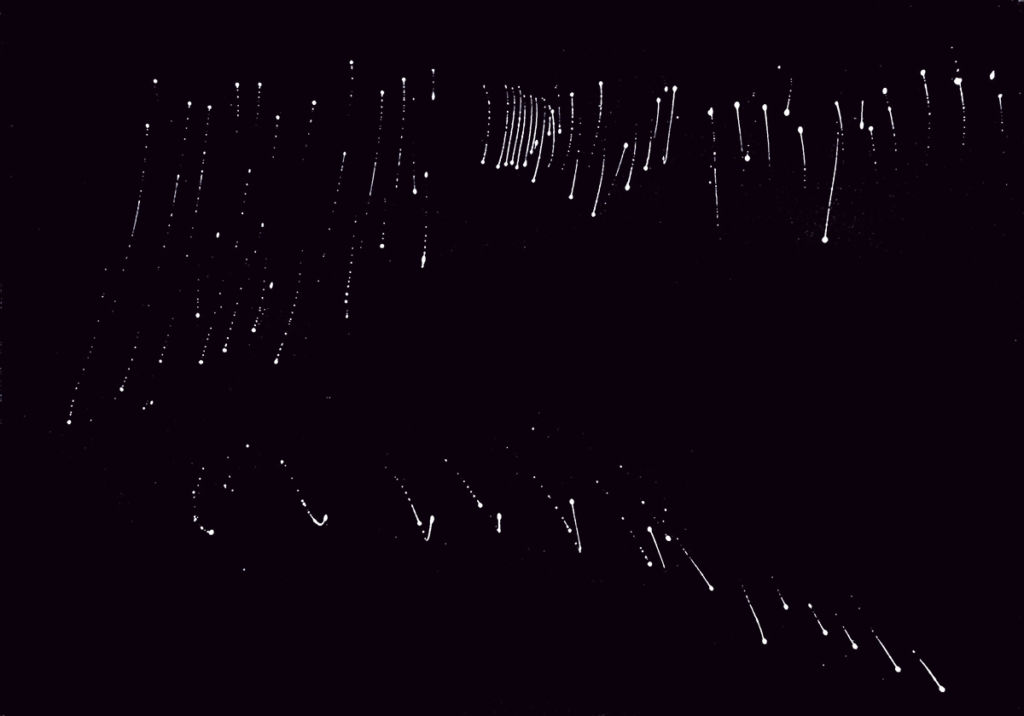

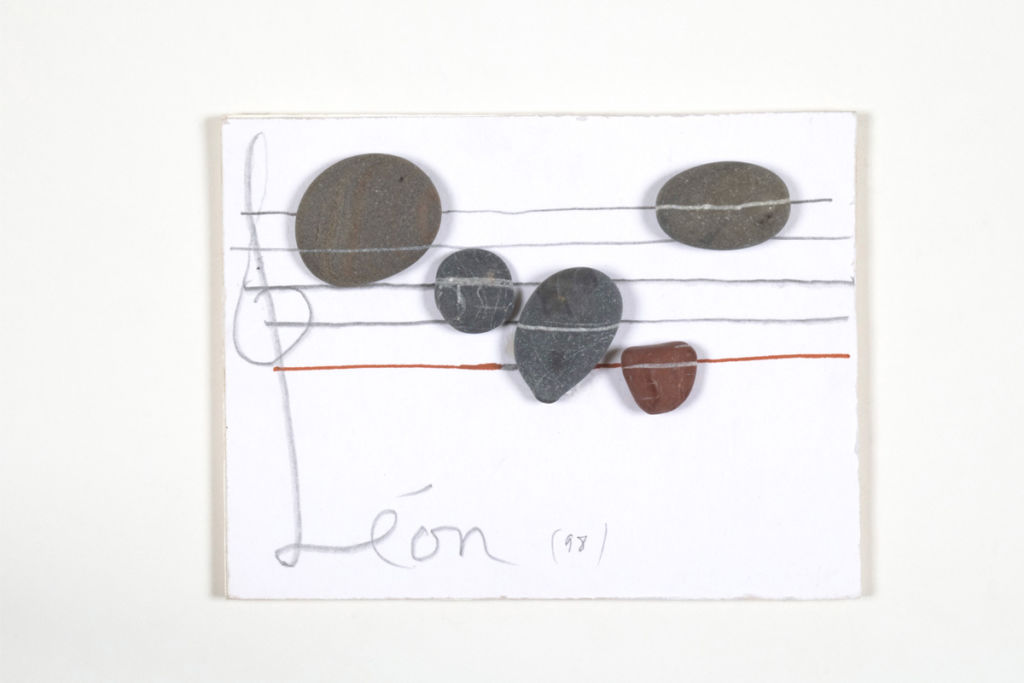

De son propre aveu, Gordon Hempton a écouté pour la première fois de sa vie à 27 ans – si l’on définit « écouter » comme la volonté de quitter la passivité d’entendre, en prenant conscience de ce qui nous entoure, en acceptant de s’y plonger tout à fait. Gordon Hempton, l’homme qui descend de l’estrade sans altérer le silence, s’est ainsi allongé il y a trente-cinq ans de cela au beau milieu d’un champ, où, étendu de tout son long sous les maïs fouettés par la pluie, il a écouté de bout en bout un orage le traverser. Le treillis couvert de boue, les oreilles à demi noyées, il éprouva un choc tel qu’il décida d’abandonner ses études pour se consacrer à l’écoute de la nature. Depuis, il parcourt le globe, d’abord en quête de sons, puis à la recherche de sanctuaires naturels vierges de toute contamination antropophonique. À ce jour, il n’a pu en recenser qu’une cinquantaine tout au plus. Pis encore, ils disparaissent à grand pas – si ce n’est à grand bruit. « Le silence est en voie d’extinction », s’insurge-t-il dans le projet One square inch of Silence, dispositif associant un album où l’on peut écouter des enregistrements sonores de plusieurs régions des États-Unis, et une petite pierre rouge déposée quelque part dans la forêt tropicale de Hoh, au sein du parc national olympique près de Seattle, qui localiserait symboliquement l’endroit le plus calme du pays. Avertis du projet, des pilotes de ligne auraient même modifié leur trajectoire, pour préserver ces quelques centimètres de silence.

L’itinéraire de vie de Gordon Hempton fait singulièrement écho à un autre, celui du musicien Bernie Krause dont le début de carrière à succès est marqué par sa collaboration avec les Doors, ses compositions pour musiques de films comme Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, et son utilisation du synthétiseur qu’il contribua à populariser dans la pop musique. Originaire de Détroit, archétype de la cité industrielle, Krause n’avait à l’origine qu’un contact limité et circonspect avec la nature – en pur produit urbain d’une culture déconnectée, car effrayée peut-être, par son environnement.

À l’occasion de son album de musique électronique Dans un sanctuaire sauvage paru en 1970 et inspiré par l’écologie, Bernie Krause s’est rendu en forêt pour enregistrer la nature. Il ne lui fallut pas longtemps, à la suite à cette expérience révélatrice, avant de quitter les studios pour se consacrer tout entier aux silences bruyants de la biophonie et de la géophonie, respectivement les sons générés par les organismes non-humains d’un environnement donné, et les sons non-biologiques audibles dans n’importe quel espace, comme l’eau d’une rivière, par exemple.

La schizophonie des sons

Beaver & Krause, in a wild sanctuary, Warner Bros Records, 1970

Avec la crise sanitaire, un mouvement d’exode urbain s’est déclenché en France. Il touche les habitants aisés des métropoles après qu’ils aient été, non pas confrontés à une écoute initiatique de la nature, mais obligés de rester confinés chez eux. Bien que l’on puisse arguer qu’il s’agit d’un exode dirigé vers la province plutôt que vers la campagne, en distinguant le souhait d’habiter une maison avec jardin, proche de tous commerces, plutôt que dans un hameau isolé en zone blanche, il est indéniable que l’humain manifeste de nouveau et massivement son besoin de nature. L’expansion mondiale ces dernières années de la sylvothérapie ou shinrin-yoku, qui consiste à faire l’expérience d’authentiques bains de forêts, en atteste. Et ce n’est pas sans raison. Des études, comme celle dirigée par le Forestry and Forest Products Research Institute au Japon, ont montré que le contact multisensoriel avec la forêt avait un effet apaisant. Faute de pouvoir emmener ses détenus se promener en forêt, une prison de l’Oregon a décidé de leur projeter des films sur la nature et l’espace à titre expérimental pendant une année. Le résultat est sans appel : la violence a diminué de 26% pour le groupe ayant bénéficié de ce programme.

L’expression « se mettre au vert », qui signifie se retirer à la campagne, illustre une nouvelle fois la prépondérance de l’image sur le son. Pourtant, l’ouïe est de tous le sens privilégié des animaux. Souffririons-nous de ce que R. Murray Schafer, compositeur, écologiste et théoricien canadien, inventeur du concept de paysage sonore, appelle « schizophonie », où le son et sa source sont dissociés ? Les très urbains lettristes l’auraient appelé discrépance.

Avant que la tempête n’éclate

Si le monde de l’Art est loin d’être exemplaire pour son empreinte carbone notamment, un nombre sans cesse croissant d’expositions traitant de la crise climatique sont organisées par de grandes institutions. Au Guggenheim Museum de New-York, Countryside : The Future en 2020 illustre ainsi les changements profonds que subit la campagne, et cherche à envisager son futur, au regard du réchauffement planétaire et du pillage par l’homme des ressources.

Dans le même temps, bon nombre d’artistes et de galeristes s’installent à la campagne, que ce soit de façon temporaire, avec les résidences du Grizedale Arts situées dans le nord rural de l’Angleterre, ou permanente, comme le Cample Line en Ecosse, projet artistique niché en pleine campagne dans le sud-est de l’Ecosse. Il ne s’agit pas, pour les artistes qui le fréquentent, de s’y établir pour se consacrer à leur création loin du manège infernal des grandes métropoles, mais de rétablir un dialogue intime avec la nature, tout en profitant d’un coût de la vie moins élevé qu’en ville. Une autre illustration en est le collectif Myvillages devenu fondation, créé par les artistes Kathrin Böhm, Wapke Feenstra et Antje Schiffers en 2003, réunissant pour l’heure deux sites en Allemagne et un troisième aux Pays-Bas, et dont l’objectif est de promouvoir une nouvelle compréhension du monde rural en tant que lieu de production culturelle. Cette considération n’est pas récente. On peut ainsi penser au mouvement Arts & Crafts de William Morris à la fin du XIXe siècle, qui prônait la reconnection avec la nature face à l’industrialisation et au développement urbain, ou le Land Art de la seconde moitié du XXe siècle, mouvement au sein duquel les artistes utilisaient le cadre et les matériaux de la nature pour élaborer leurs œuvres. Les motivations de ces derniers étaient néanmoins différentes. Il s’agissait pour eux de s’extraire du white cube, de s’affranchir du curateur omnipotent, de lier art et vie. Aujourd’hui, il s’agit pour ces artistes néo-ruraux d’une urgence viscérale, celle de défendre la nature à laquelle l’humain est inextricablement lié.

Dans le film de Céline Sciamma, Portrait de la Jeune Fille en Feu, Marianne joue l’Été de Vivaldi au clavecin. Elle explique que l’œuvre évoque un orage qui monte, et l’agitation des oiseaux et des insectes qui la précède, avant que la tempête n’éclate. La nature est en effet la première musicienne. À ceux qui lui demandent pourquoi il a abandonné le monde de la musique au profit des sons naturels, Bernie Krause répond : « c’est là que j’ai vraiment rencontré la musique ». C’est en ce sens qu’il a contribué à élaborer en 2016, Le Grand Orchestre des Animaux, présenté à la Fondation Cartier.

Sur le site web réalisé pour l’exposition, il est toujours possible d’écouter cette symphonie de la nature, mais aussi de percevoir sa destruction progressive par l’Homme.

Countryside : the Future, vue d’exposition, Guggenheim Museum, New York, 2020. Photo David Heald

Musique ou musical ?

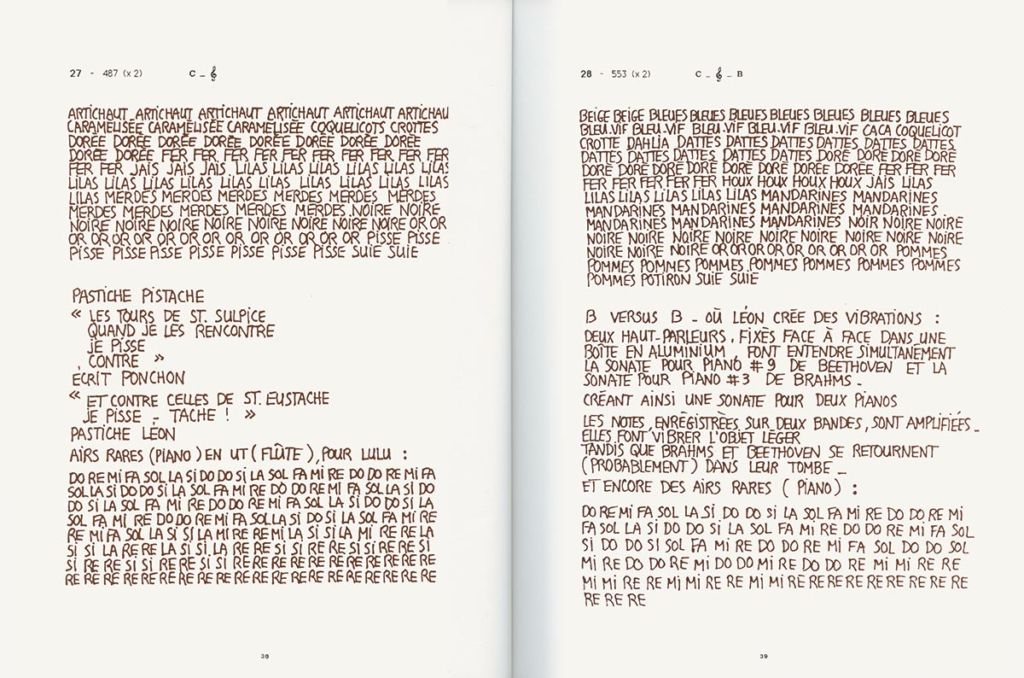

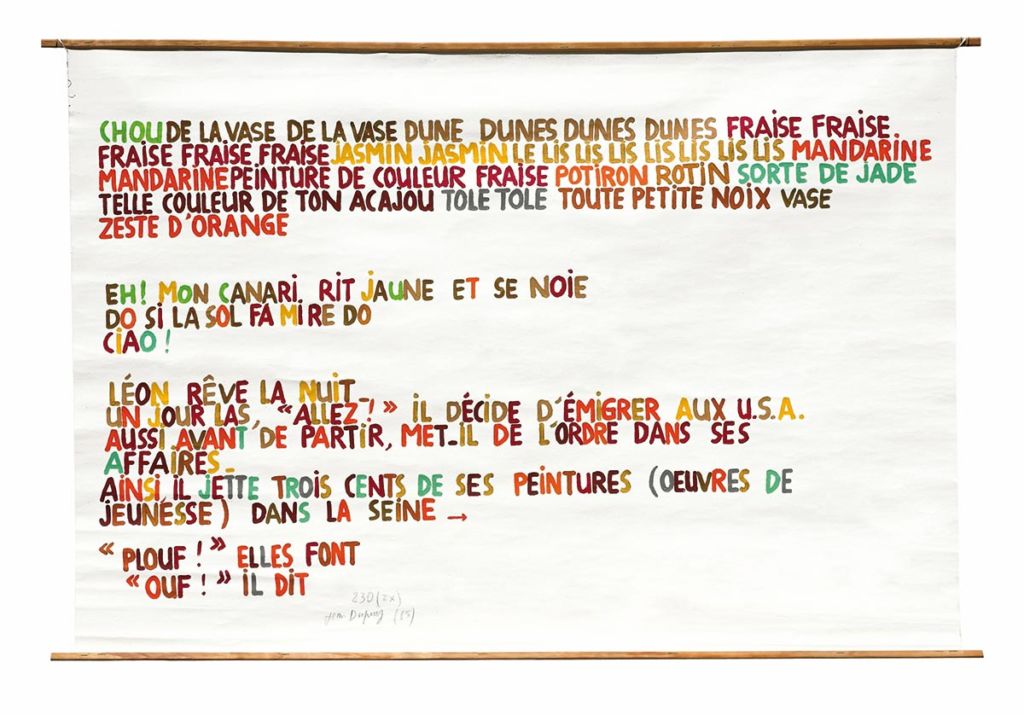

Que soient considérées comme musiques les œuvres qui s’appliquent à imiter directement des éléments naturels, tels qu’au XVIème siècle, Le Chant du rossignol de Clément Janequin, ou Les Tourterelles de François d’Agincourt au XVIIème, n’étonne plus. Il en va de même pour des compositeurs qui s’inspirent de la puissance de la nature, de son mystère, comme Claude Debussy. En revanche, que soit qualifié de musique un enregistrement du proto-orchestre qu’est le monde naturel tel que le qualifie Bernie Krause, donne à réfléchir. Lors de l’exposition Le Grand Orchestre des Animaux à la Fondation Cartier, une spatialisation du son avait été réalisée par le studio anglais United Visual Artists, qui offrait une expérience à la fois immersive et visuelle au visiteur. Parler de musique lorsque les bruits sont produits sans intention, comme c’est le cas du son infime de la neige qui fond, ou de l’eau qui se jette d’une cascade renvoie autant aux idées défendues par Luigi Russolo dans l’Art des bruits qu’à la tradition du paysage en peinture puis en photographie. Avec ses captations biophoniques, Bernie Krause s’avère proche de photographes comme Ansel Adams ou Sebastião Salgado avec son projet Genesis. Dans les enregistrements, comme dans la photographie de paysage, il est question de saisir une réalité, partager une émotion mais aussi pour les trois artistes susmentionnés, de militer pour la Terre. Car l’urgence est plus aigüe que jamais. Là où il y a 50 ans, il fallait à Bernie Krause 10 heures d’enregistrement pour en extraire une heure de sons exploitable, il lui en faut aujourd’hui 1 000. 50% des sons de la nature ont disparu en 50 ans, affirme-t-il, et la moitié des sons qu’il a captés au cours de sa carrière correspondent désormais à des habitats détruits. En cause, la crise climatique, l’extractivisme planétaire et l’anthropophonie éradicatrice.

Couverture : Salle d’écoute des paysages sonores enregistrés par l’américain Bernie Krause (musicien, bioacousticien) Exposition Le grand Orchestre des Animaux, 2016, Fondation Cartier, Paris. © Jean-Pierre Dalbéra