Corps et foules politiques, entretien avec Maxime Boidy par Julia Marchand

A partir des black blocs et des Gilets jaunes, Maxime Boidy et Julia Marchand évoquent la représentation des corps ou des foules dans l’iconographie politique, de James Ensor à Jeremy Deller, avec, en arrière-plan, l’ombre enveloppante du Leviathan de Thomas Hobbes.

« Le black bloc, terrain visuel du global. Éléments pour une iconologie politique de l’altermondialisme », Terrains/Théories, n°5, 2016. En ligne : https://journals.openedition.org/teth/834

Richard Rorty (Ed.), The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method, The University of Chicago Press, 1967.

J’ai approfondi cette double transformation dans mon bref essai « Politiques de la visibilité », La Revue des livres, n°14, 2013, p. 76-79.

Jonathan Crary, Techniques de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle, Éditions Dehors, 2016, p. 65-66.

Anne Steiner, Le Temps des révoltes. Une histoire en cartes postales des luttes sociales à la « Belle Époque », L’Échappée, 2015.

Jérôme Baschet, Le Sein du père. Abraham et la paternité dans l’Occident médiéval, Gallimard, 2000.

Siècles noirs : James Ensor & Alexander Kluge. Catalogue de l’exposition présentée à la Fondation Van Gogh, Arles, du 17 novembre 2018 au 10 février 2019. Commissariat : Julia Marchand.

Jean-Jacques Rousseau, « Discours sur l’économie politique », Écrits politiques, 10/18, 1972, p. 36.

Collectif anarchiste de Green Mountain, « Communiqué au sujet des tactiques et de l’organisation » (2000-2001) : http://www.atelierdecreationlibertaire.com/Les-Black-Blocs,386.html#nh2

Joshua Clover, « Les émeutes des ronds-points », Agitations : https://agitationautonome.com/2018/12/11/les-emeutes-des-ronds-points/

David Batchelor, La Peur de la couleur, Autrement, 2001.

Stefan Jonsson, A Brief History of the Masses. Three Revolutions, Columbia University Press, 2008.

Jeremy Deller, The English Civil War part II: Personal Accounts of the 1984-85 Miners’ Strike, Artangel, 2001.

Lawrence Grossberg, « Le cœur des Cultural Studies », L’Homme et la société, n°149, 2003, p. 45.

Julia Marchand : Sociologue de formation, tu te définis aujourd’hui comme chercheur en « études visuelles », une discipline davantage connue dans le milieu universitaire anglo-saxon (les « Visual Studies »). Ta thèse, soutenue en 2014, porte sur la culture visuelle et l’iconographie politique du black bloc que tu définis comme un « terrain visuel du global1 ». Comment analyse-t-on le black bloc en tant que sociologue et en tant que chercheur en études visuelles ?

Maxime Boidy : Bien que leur histoire intellectuelle soit plus ancienne, les Visual Studies anglo-américaines se sont structurées durant les décennies 1980-1990 autour d’un « tournant visuel », ou « pictorial turn », faisant notamment écho au tournant linguistique décrit deux décennies plus tôt par le philosophe Richard Rorty2. Désormais, ce serait l’image, et non plus le langage, qui constituerait le cadre d’intelligibilité premier de nos sociétés, le fondement de nos savoirs, de nos formes de communication, voire de nos conditions économiques et politiques.

L’effet d’annonce révolutionnaire de ce « tournant visuel » m’a en fait très peu intéressé. En revanche, j’ai cultivé une curiosité pour une de ses thèses centrales : ce tournant visuel se serait produit simultanément dans les savoirs savants et dans les cadres de la vie quotidienne, l’un n’allant pas sans l’autre. Dans les savoirs savants, en particulier dans la philosophie politique et les sciences sociales, la visibilité est effectivement devenue un terme foisonnant, polysémique, qui sert aujourd’hui à redéfinir aussi bien l’espace public que la subjectivité humaine. Dans les discours « ordinaires », c’est-à-dire, pour le dire vite, dans la vie quotidienne, la communication entrepreneuriale ou la parole militante, les usages des notions de visibilité ou d’invisibilité n’ont cessé de se renforcer. S’insérer dans la vie professionnelle, ou tout simplement exister et compter aux yeux des autres, s’exprime dorénavant à travers ce vocabulaire. Il s’agit d’un phénomène très récent3.

C’est là que le black bloc entre en scène. Il désigne une tactique de manifestation urbaine consistant à défiler collectivement, à se masquer et se vêtir de noir de telle sorte que la police ne puisse identifier les militants. Apparue dans les années 1980 en Allemagne de l’Ouest, cette tactique a connu une expansion constante de par le monde, au sein des cercles anarchistes et contestataires les plus divers, au point de devenir ce « terrain visuel du global », expression par laquelle j’ai tenté de rendre compte de cette expansion planétaire à partir de l’ancrage politique originel du black bloc, antérieur à la chute du mur de Berlin. Ce qui m’a intéressé, c’est que son moment d’apparition correspond précisément à la périodisation du « tournant visuel ». D’autre part, l’expansion globale des usages du black bloc a été émaillée de nombreux discours militants sur la visibilité ‒ le plus célèbre, non seulement en France, mais ailleurs dans le monde, étant celui du bien nommé « Comité Invisible ».

Ma thèse était théorique. On pourrait dire qu’elle a moins porté sur le black bloc que sur les difficultés, voire les impossibilités d’en rendre compte en l’état des savoirs disciplinaires universitaires. (Les approches artistiques me semblent mieux équipées que les sciences sociales dans la mesure où l’esthétique requiert ici une vraie attention.) La sociologie et la science politique travaillent en analysant un « terrain » préalablement délimité, qu’il s’agisse d’un corpus d’événements ou d’un mouvement social dans son ensemble comme, à l’heure actuelle, les « Gilets jaunes ». Sur le plan des méthodes, ces disciplines procèdent en questionnant les acteurs, en produisant des données statistiques, en tentant de comparer certaines pratiques à d’autres « répertoires d’action » : c’est ce qui, pour les sociologues, désigne le fait de porter un gilet jaune pour manifester et se mobiliser collectivement. J’ai cherché pour ma part à établir d’autres comparaisons, plus inattendues, afin d’aboutir à une compréhension inédite du phénomène. J’ai notamment voulu montrer que, loin de n’être qu’une simple pratique militante, le black bloc matérialise nos conditions de visibilité politique contemporaines. Il s’agit d’une « image épistémologique », c’est-à-dire une image à la fois littérale et métaphorique qui illustre la manière dont nous appréhendons ce qu’est la vision. Celle-ci oppose l’anonymat au culte de la célébrité, le camouflage à la vidéosurveillance généralisée, l’uniformisation des tenues vestimentaires à l’omniprésence des publicités de mode dans l’espace urbain, etc. J’emprunte cette idée au théoricien étasunien Jonathan Crary, qui l’a appliquée à un tout autre objet visuel : la chambre noire aux xviie et xviiie siècles. Dispositif technique pour les peintres, la « camera obscura » est aussi à cette époque une métaphore de l’entendement très répandue chez les philosophes. Le black bloc possède aujourd’hui un « statut ‘‘mixte’’ » similaire à la « camera obscura » d’hier, à savoir celui « d’une image épistémologique prise dans un ordre discursif et d’un objet appartenant à une configuration de pratiques culturelles4 ». En somme, les sociologues comparent le black bloc à d’autres manières de militer et de manifester. Pour ma part, je le compare à d’autres manières de voir et de représenter.

JM : Tes recherches reposent sur une étude élargie de matériaux visuels hétéroclites, qui place bord à bord illustrations de journaux, photos de presse, discours politiques, affiches militantes, photographies d’amateur, et désormais reproductions d’œuvres. Comment envisages-tu cette mise en relation ?

MB : Je viens de commenter la dimension très théorique de mes recherches. D’un autre côté, elles impliquent une méthode très empirique. Je pars d’un discours, qu’il soit visuel ou linguistique, et j’établis des relations à partir des matériaux que je découvre au fil de l’enquête. Cela doit permettre de déterminer une échelle précise à partir de laquelle un nouveau discours devient énonçable afin d’envisager le précédent sous un jour différent, de le critiquer ou de l’interpréter. Cela m’amène à préciser davantage la distinction entre sociologie et études visuelles. Constituer un corpus sociologique, cela revient à réunir une série d’informations à partir de critères préétablis (par exemple, un nombre déterminé d’entretiens menés en vue de documenter un phénomène avec le plus de points de vue possible). Ici, au contraire, il s’agit de redéfinir en permanence la réunion et l’importance des éléments. Dire que le black bloc est à la fois une « configuration de pratiques culturelles » et une « image épistémologique » (selon les termes de Crary), c’est le placer à un méta-niveau dont il a précisément besoin pour sortir d’une configuration réductrice, mortifère, où il est tour à tour glosé par les cercles militants qui en défendent la légitimité, cadré par les savoirs policiers qui en répriment l’usage, clivé par les discours journalistiques qui, dans leur grande majorité, le condamnent sans donner la moindre grille de lecture alternative.

JM : Tu as expliqué t’être intéressé à plusieurs manières de représenter la contestation, ce qui me conduit à t’interroger sur les modes de représentation des collectifs politiques, en s’attardant, tout d’abord, sur une définition de l’iconographie politique.

MB : Dans le champ francophone, l’iconographie politique désigne, de façon générale, l’étude de l’imagerie à caractère politique via sa production matérielle, élitiste ou populaire, du tableau de maître à la caricature satirique. La carte postale, par exemple, a donné lieu à des travaux qui concrétisent cette définition. La sociologue Anne Steiner a publié il y a quelques années un important ouvrage retraçant l’histoire des luttes politiques et syndicales à la Belle Époque, entre 1906 et 1914, en s’appuyant sur de nombreuses cartes postales qui montrent des scènes de grèves et d’émeutes ‒ barricades, soupes populaires communistes et autres déploiements de troupe dans les régions industrielles ou agricoles en révolte5. L’image n’est pas illustrative : elle est tout à la fois documentaire et narrative.

Ces savoirs sont structurés dans le monde germanique en une véritable sous-discipline de l’histoire de l’art : la Politische Ikonographie. En France, la définition de l’iconographie politique varie en fonction des écoles de pensée qui la convoquent ; elle s’intéresse à la signification de motifs ou d’éléments de gestuelle (par exemple le poing brandi ou le salut bras tendu), aux allégories politiques figurant la démocratie ou la République (Marianne), aux représentations d’institutions telles que l’État. Le cas d’étude classique en iconographie politique est la gravure d’Abraham Bosse pour le frontispice du Léviathan (1651) du philosophe anglais Thomas Hobbes, représentant la communauté des citoyens sous la forme d’un géant dominant le monde ; les citoyens composent le corps tandis que la tête incarne la souveraineté étatique. L’iconographie politique implique aussi d’analyser la généalogie pré-politique de ces modes de représentation. Dans le cas du Léviathan, cette ascendance est religieuse, développée autour du xe siècle dans l’iconographie chrétienne au travers du motif du « sein d’Abraham » représentant la communauté des élus rassemblés au Paradis dans le corps du patriarche6. Cette ascendance se déploie aussi à partir du xiiie siècle avec le thème de la « Vierge de miséricorde » rassemblant le peuple des croyants sous son manteau protecteur.

Un autre éclairage concerne la définition de l’iconologie politique, que j’associe à l’étude de la relation visible-dicible (ou texte-image) comme relation constitutive d’une forme politique ou du fait politique en tant que tel. En ce sens, la concomitance de la forme visuelle du black bloc (dissimulation urbaine, uniforme noir…) et des discours sur la visibilité relève de l’iconologie politique : cela structure cette « image épistémologique ». Il s’agit d’étudier des visibilités non- iconographiques que les savoirs disciplinaires tendent à négliger, du fait que précisément l’image est trop rapidement associée à l’iconographie, à l’imagerie graphique, à ce que l’on « voit avec les yeux », pour ainsi dire. Un exemple peut clarifier ce point. Gustave Le Bon est un théoricien célèbre pour sa Psychologie des foules (1895), traité auquel on le réduit trop souvent. Dans un ouvrage postérieur, Psychologie politique et la défense sociale (1911), on peut lire : « Les multitudes ne sont jamais impressionnées par la vigueur logique d’un discours, mais bien par les images sentimentales que certains mots et associations de mots font naître. » Pour Le Bon, tandis que les individus possèdent une rationalité pleine et entière permettant d’associer aux mots leur « signification réelle » (sic), c’est-à-dire langagière, les foules se laissent déborder par la force visuelle des mots et basculent dans le visible et l’irrationnel. Dès lors, le langage et l’imagerie se muent en capacités et incapacités politiques qui déterminent le pouvoir d’action respectivement attribué aux êtres individuels et collectifs. Une iconologie politique des foules, qui reste à écrire, débute ici, et non dans les tableaux de l’art social de la fin du xixe siècle ou dans telle autre iconographie : à l’endroit précis où une définition de l’image vient construire la foule comme objet politique.

JM : Dans l’entretien « Du carnaval au black bloc » publié dans le catalogue de l’exposition « Siècles noirs : James Ensor et Alexander Kluge» (éditions Fondation Van Gogh)7, tu mettais en relation le frontispice du Léviathan avec la gravure La Belgique au xixe siècle de James Ensor. Le premier exemplifie selon toi le « corps politique unifié » : « C’est le moment où les citoyens délèguent leur pouvoir au souverain, où ils se soumettent totalement à lui. Dans les termes de Thomas Hobbes, cela correspond au moment où une “multitude” devient un “peuple”. » La gravure de Ensor, quant à elle, montre « la multitude » : « Le peuple redevient multitude, revendique son droit à être instruit, réclame le suffrage universel, fait sédition. » Comment sont apparues ces différentes catégories : peuple, multitude, foule ? Et qu’en est-il de la catégorie de « corps politique » ?

MB : Avec le Léviathan de Hobbes, l’idée de corps politique trouve sa visualisation classique. Sa meilleure description verbale figure quant à elle chez Jean-Jacques Rousseau ‒ « une comparaison commune et peu exacte à bien des égards », précise-t-il : « Le Corps politique, pris individuellement, peut être considéré comme un corps organisé, vivant, et semblable à celui de l’homme. Le pouvoir souverain représente la tête ; les lois et les coutumes sont le cerveau, principe des nerfs et siège de l’entendement, de la volonté et des sens, dont les juges et magistrats sont les organes ; le commerce, l’industrie et l’agriculture sont la bouche et l’estomac qui préparent la subsistance commune ; les finances publiques sont le sang qu’une sage économie, en faisant les fonctions du cœur, renvoie distribuer par tout le corps la nourriture et la vie ; les citoyens sont le corps et les membres qui font mouvoir, vivre et travailler la machine8. » Tout est dit, ou presque ; à savoir que l’idée de corps politique façonne une vision anthropomorphe de la communauté des citoyens entendue comme totalité, un modèle qui rend indispensable l’existence d’une tête, d’un chef. J’ai aussi étudié le black bloc comme un « non-corps » politique, comme une antithèse que notre contemporain a produit en réponse à cette métaphore pluriséculaire. Certains témoignages militants sont explicites sur ce point : « Nous devrons attaquer la tête du Léviathan et nous l’attaquerons à partir de l’ombre, puis à nouveau au grand jour et face-à-face9. » Face-à-face qui s’opère non pas entre deux têtes, mais entre la tête de l’État et un bloc acéphale.

La notion de peuple remonte quant à elle à l’Antiquité. Elle se fracture en deux notions, « populus » et « plebs », désignant respectivement la totalité politique (le « peuple français ») et la classe des citoyens à laquelle l’exercice de la politique est interdit (le « bas-peuple »). La notion est donc ambiguë, irréconciliable avec elle-même. C’est aussi, dans une moindre mesure, le cas de la multitude et de la foule. L’intérêt principal que présente leur étude est de les voir mises en regard par des régimes d’équivalence ou d’opposition, sur le plan iconographique ou sur le plan discursif chez un même auteur. Reprenons le cas exemplaire de Gustave Le Bon, et son propos sur « les multitudes impressionnées par les images sentimentales que certains mots et associations de mots font naître ». Autre commentaire extrait de sa Psychologie des foules : « Les foules ne sont pas influençables par des raisonnements, et ne comprennent que de grossières associations d’idées. » Sans être totalement synonymes, les idées sont des images ; la foule est multitude. Nombre d’auteurs, en particulier au xixe siècle, prennent soin d’énoncer ces similitudes et ces différences dans leurs écrits. Dans La Mer (1869), l’historien Jules Michelet écrit par exemple : « J’aime le peuple, et je hais la foule », fustigeant les touristes côtiers et les pollueurs de plage de son temps.

JM : Comment regarde-t-on le mouvement des Gilets jaunes en tant que chercheur en études visuelles ? Malgré ta prudence à produire une analyse de ce mouvement, que pouvons-nous dire de sa « visibilité » ? Il a fait l’objet d’une mise en relation avec les révoltes passées telles que les jacqueries médiévales : comment, à ton tour, inscris-tu ce mouvement dans une généalogie plus large ?

MB : Le mouvement des Gilets jaunes procède d’une alliance politique inédite et d’une recherche de visibilité, aussi bien urbaine que médiatique — l’appellation consacrée des gilets utilisés par les manifestants et manifestantes est « vêtements à haute visibilité ». Sa force initiale émane, me semble-t-il, de la simplicité du symbolisme qui le constitue. L’État oblige chaque automobiliste, chaque citoyen ou citoyenne, à posséder un gilet fluorescent de manière à pouvoir apparaître « optiquement » si besoin est, comme individu, corps singulier. Et voici que ce gilet offre l’occasion à celles et ceux qui l’ont revêtu d’opérer un renversement symbolique complet, une sorte de retour à l’envoyeur : apparaître non plus optiquement, mais politiquement aux yeux de l’État, en tant que sujet collectif et non plus comme corps individuels.

Sur le plan des idées politiques précédemment évoquées (foule, multitude, etc.), celle qui domine les débats est le « peuple » : l’idée selon laquelle les Gilets jaunes seraient « le peuple » et vice versa. On assiste dès lors à une lutte relativement classique sur le sens du mot « peuple » et sur le(s) groupe(s)s légitime(s) à s’en emparer. « Foulards rouges » et autres détracteurs se revendiquent comme étant, eux aussi, le peuple et contestent cette captation. De ces luttes ont jailli de nombreuses associations historiques peu solides, de la Grande Jacquerie médiévale à Mai 1968. Certaines thèses récentes mieux construites sont intéressantes en termes de périodisation. Joshua Clover, par exemple, est l’auteur d’une théorie générale de l’émeute entendue comme « lutte pour la circulation ». Il oppose l’émeute à la grève ouvrière en tant que modalité d’action définie comme une « lutte pour la production », principalement au sein de l’usine. Clover décrypte le mouvement des Gilets jaunes comme une résurgence de formes de luttes préindustrielles dans le capitalisme postindustriel, alors que la grève n’est plus en mesure d’établir un rapport de force suffisant. Ce type de grille de lecture historique donne à voir les ronds-points, espaces de circulation s’il en est, comme les nouvelles places de marché10. Dès lors, ce qu’a signifié leur occupation par les Gilets jaunes dès le début du mouvement saute aux yeux.

JM : Le mouvement produit-il de nouvelles images, au sens le plus strict et le plus large du terme ? En convoque-t-il de plus anciennes ?

MB : L’image nouvelle me semble être les Gilets jaunes eux-mêmes, que ce « retour à l’envoyeur » sur le plan symbolique établit déjà comme une image épistémologique au sens déjà évoqué. Image colorée, puissante et persistante, au point que le pouvoir puisse nourrir une « chromophobie », pour reprendre un terme forgé par l’artiste et écrivain britannique David Batchelor afin de désigner une peur de la couleur d’ordre culturel, qu’il décrit profondément ancrée dans nos sociétés. Son essai vaut d’être convoqué dans la mesure où cette problématique conduit Batchelor à aborder la notion de corporéité également évoquée. La chromophobie s’incarne selon lui dans l’idéalisation du corps classique : proportionné, clos sur lui-même et caractérisé par la blancheur et la netteté achromatique. À ce corps classique, il oppose le réalisme grotesque et carnavalesque du corps médiéval, qui correspond sous une forme actualisée aux foules de James Ensor et aux Gilets jaunes11.

Selon moi ‒ mais il s’agit peut-être là d’une déformation liée à une attention spécifique portée à l’iconographie précédemment évoquée ‒, les images les plus frappantes du mouvement des Gilets jaunes à ce jour sont celles qui en convoquent de plus anciennes, consciemment ou non. J’en retiens trois. La première est la fresque murale de La Liberté guidant le peuple réalisée par l’artiste de street art Pboy dans le XIXe arrondissement de Paris, qui a fait l’objet de nombreux commentaires. Une chose peu mentionnée, du moins à ma connaissance, est néanmoins la diversité des classes sociales représentée dans le modèle. Le célèbre tableau d’Eugène Delacroix prend pour sujet l’insurrection parisienne de 1830. Petits bourgeois et prolétaires trônent sur la même barricade, une inclusivité qui ne fait qu’accroître la portée allégorique du tableau. Dans la fresque, toutes ces figures sont revêtues d’un gilet jaune : alliance de classe faite image, en écho aux alliances passées, non moins précaires et ambiguës.

La seconde est ce corps politique sous la forme d’une photomosaïque numérique que des Gilets jaunes ont diffusé sur les réseaux sociaux : buste du ministre de l’intérieur du gouvernement français Christophe Castaner composé de centaines de selfies de manifestants aux visages tuméfiés, voire mutilés par l’usage policier de lanceurs de balles en tirs tendus. Photomosaïque du corps blessant incarné par les corps blessés. Quant à la dernière, il s’agit de Gilets jaunes défilant dans les rues de Rouen au début du mois de janvier 2019 en brandissant une banderole où on peut lire « Nous vivons pour marcher sur la tête des rois » (citation extraite de la pièce Henri IV de Shakespeare). La notion de « corps politique » reprend ici toute sa chair. Mais une corporéité comme « non-corps », sans hiérarchies : celles et ceux qui la composent ne veulent plus être dominés par une « tête », quelle qu’elle soit.

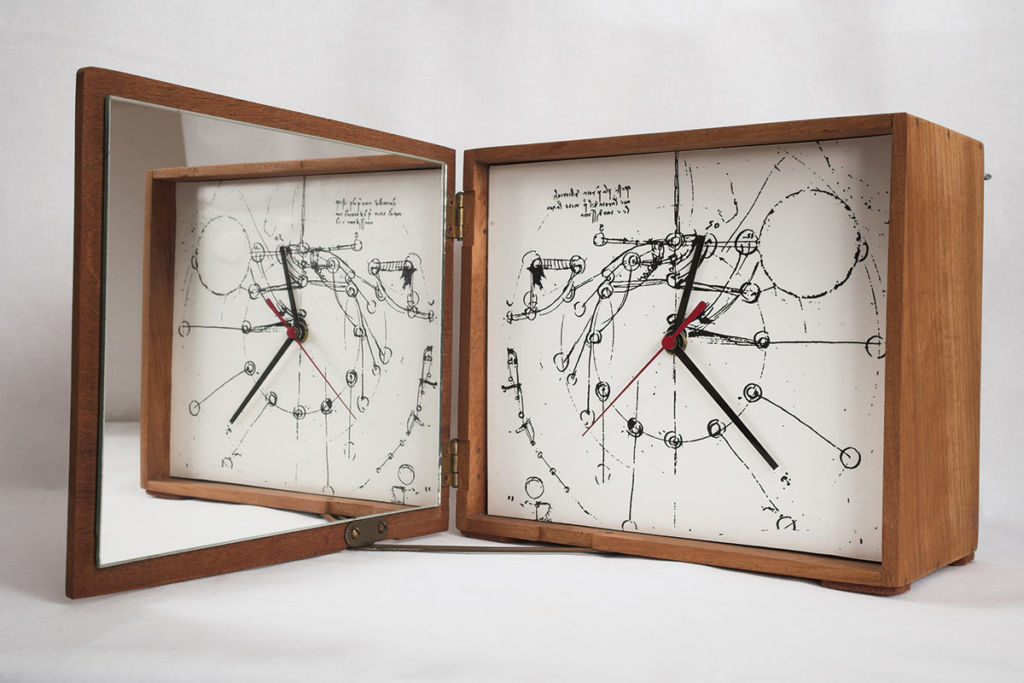

James Ensor, La Belgique au XIXe siècle. Eau-forte en sépia et noir, 170 x 236 mm. © Ensor Foundation Ostend Collection et Adagp, Paris, 2019

JM : Dans le même catalogue « Siècles noirs : James Ensor & Alexander Kluge » tu mets au jour le climat émeutier derrière L’Entrée du Christ à Bruxelles de James Ensor. Procédons à la démarche inverse : au-delà de La Liberté guidant le peuple, quel corpus d’œuvres rattacher au climat d’insurrection actuel ?

MB : Le climat émeutier qui entoure la production des estampes d’Ensor est trop souvent négligé, comme l’est la politisation de la figure du Christ à laquelle il s’identifie fortement en se présentant lui-même en martyr ou en crucifié. Sur un mode carnavalesque, un politiste suédois, Stefan Jonsson, a remarqué que dans plusieurs gravures réalisées à cette période, l’on aperçoit une Marianne coiffée d’un bonnet phrygien qui embrasse à pleine bouche un bourgeois cravaté. Ce motif du baiser rejoint l’idée d’une alliance de classe, que le petit peuple imposerait à la bourgeoisie ; motif ambigu, comme l’est le carnaval lui-même12.

L’œuvre d’Ensor est d’une actualité puissante alors même que depuis le 17 novembre 2018 s’étend un mouvement qui brouille l’ensemble des codes politiques avec lesquels nous avions l’habitude de composer depuis des décennies : par le recours à l’émeute au détriment de la grève ouvrière et de la manifestation encadrée, par l’absence des syndicats et des partis politiques dans la structuration de la mobilisation, etc. D’autres œuvres plus contemporaines pourraient être convoquées. Je pense notamment à The Battle of Orgreave de Jeremy Deller, le reenactment d’une émeute policière intervenue en juin 1984, durant le mouvement de grève des mineurs britanniques, que l’artiste anglais a réalisé en 2001 avec des centaines de figurants parmi lesquels nombre de participants de l’époque. L’un des objectifs de Deller était de faire entrer cette bataille syndicale et populaire, menée contre les réformes d’inspiration néolibérale de Margaret Thatcher, dans l’histoire britannique à l’égal des autres grandes dates qui la jalonnent. En tant que grève ouvrière tournant à l’émeute, la « bataille d’Orgreave », telle qu’on la qualifie communément, est représentative du mouvement transitoire que décrit Joshua Clover sur le plan des modalités d’action politique et des formes de révolte ; la date mérite donc d’être retenue par-delà la simple célébration des cultures ouvrières, qui nourrit le projet de Deller. Mais son œuvre, qui mêle fiction et réalité, invite surtout à méditer sur les conditions de représentation et d’apparition des corps collectifs auxquelles le mouvement des Gilets jaunes nous confronte samedi après samedi. Il faut savoir qu’une publication accompagne The Battle of Orgreave, dans laquelle figurent des témoignages de syndicalistes ou de femmes de mineurs, ainsi qu’une très riche documentation ethnographique. De façon significative, Deller a choisi de l’intituler The English Civil War Part II, soit « Le deuxième acte de la guerre civile anglaise » — le premier étant la guerre civile intervenue au xviie siècle, qui a abouti à une disparition temporaire de la monarchie. Or ce « premier acte » est aussi l’arrière-plan de l’écriture du Léviathan de Hobbes, et bien évidemment de la représentation du corps politique unifié d’Abraham Bosse13.

JM : Au regard de ces remarques relatives à Jeremy Deller et des autres exemples, il me semble intéressant de conclure par un retour à la méthodologie. Dans tous les cas, dans une pratique artistique comme dans ta démarche, cela me semble reposer sur un ensemble de mises en relation, de recoupements, de déplacements, d’articulations.

MB : La méthodologie que je viens d’esquisser et, me semble-t-il, celle que Deller met en œuvre dans The Battle of Orgreave doivent beaucoup à l’un des concepts-clés des Cultural Studies : l’articulation. Parmi la pléthore de définitions qui en ont été données, le théoricien étasunien Lawrence Grossberg la décrit comme « la pratique qui consiste à faire, défaire et refaire des relations, à établir de nouvelles relations à partir d’anciennes relations ou de non-relations, à dessiner des lignes et à tracer des connexions14 ». D’autres définitions plus historiennes insistent sur l’ascendance du concept, emprunté par les théoriciens des Cultural Studies aux écrits du philosophe marxiste italien Antonio Gramsci, notamment son célèbre concept de « bloc historique », lui-même inspiré du syndicalisme révolutionnaire français de la Belle Époque. C’est un point remarquable, car voici un autre « bloc », qui n’a aucun rapport direct avec le black bloc, mais qui laisse entrevoir une histoire discontinue, souterraine, de cette idée de bloc dans l’histoire politique. Ici, le point d’application est bel et bien méthodologique : comment articuler tantôt pour prouver, tantôt simplement pour faire voir, selon que l’on est sociologue ou artiste. Que des démarches soient similaires ne signifie pas qu’elles aboutissent au même résultat, ni qu’elles soient soumises aux mêmes impératifs.

Outre les usages du concept d’articulation dans les sciences sociales ou dans la création artistique, j’ajouterai pour conclure que le concept est aussi à l’œuvre dans les pratiques curatoriales. Ton exposition « Siècles noirs » en propose une version implicite en associant les images de James Ensor aux textes et surtout aux montages d’Alexander Kluge. L’objectif, il me semble, n’était pas d’arriver à une proposition unifiée, mais précisément à un assemblage d’éléments que l’hétérogénéité va mettre au travail suivant des voies inédites. « Le temps sans genre », l’essai que Paul B. Preciado a écrit pour le catalogue, associant biographiquement son corps trans au Léviathan, l’un et l’autre « constitué[s] de morceaux d’autres corps, organiques ou inorganiques, qui sont recomposés pour fabriquer un corps nouveau » (sic), est exemplaire en ce sens. Une voix subjective, venue d’ailleurs, matérialise une relation somme toute très objective entre la gravure du Léviathan et l’œuvre d’Ensor : une relation clairement apparente mais à laquelle personne, à ma connaissance, ne s’était intéressé avant cette exposition. Ou comment articuler le Léviathan à la théorie queer de la même manière que Jeremy Deller le rapporte au climat politique britannique de son adolescence, au moment où toute son œuvre a germé.

Couverture : Protestation lors du G20 de Hambourg, juillet 2017. © Flickr, Thorsten Schröder