Observatrice de l’apparition ces dernières années d’une imagerie fluide ou ondulatoire, comme de la résurgence de formes analogiques, d’un retour du mysticisme, de l’animisme, et d’une véritable anxiété écologique, l’artiste anglaise et suisse Joan Ayrton met en perspective ces sensations de notre époque avec celles du psychédélisme qui ont bouleversé la société de la fin des années 1960. Débarrassé de ses oripeaux folkloriques, le psychédélisme est ici perçu comme un prisme sur les dérèglements en cours et à venir, surtout par temps de crise…

Mouvance poétique et philosophique théorisée par Astrida Neimani dans son ouvrage Bodies of water paru en 2017 : l’hydro-féminisme, inspiré des écrits de Lucie Irigaray, Maurice Merleau-Ponty ou Gilles Deleuze, propose un nouveau mode de phénoménologie poshumaniste féministe qui considère nos corps, et l’eau, qui pour l’essentiel les compose, comme faisant partie d’un tout non séparé du monde environnant.

Le développement des connaissances, des outils de mesure et d’enregistrement a donné lieu à un moment de grand « héroïsme scientifique » avec des explorateurs.trices comme Haroun Tazieff, Michel Siffre, Katia et Maurice Krafft, qui n’hésitaient pas à prendre des risques considérables (mortels dans le cas du couple Krafft) sur le terrain.

Il existe de nombreuses sources sur l’aventure cybernétique de la contre-culture californienne. Parmi les plus belles, on trouve l’article écrit par Stewart Brand paru en 1995 dans Time Magazine We owe it all to the Hippies ; l’ouvrage de Timothy Leary paru en 1996, peu avant sa mort, Chaos and Cyberculture, dans lequel il dresse un inventaire de l’héritage de l’ère psychédélique et un bilan des multiples réalisations du monde cybernétique ; et aussi le formidable ouvrage de Fred Turner Aux sources de l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brand, un homme d’influence, paru en 2016.

Switch (on Paper) : Votre œuvre protéiforme tente d’analyser les « instabilités et dérèglements du monde physique », notamment au travers de ses éléments minéraux ou géologiques. Il s’agit là d’une véritable ambition.

Joan Ayrton : Jusqu‘à une date récente le terme « géologique » se référait essentiellement aux sciences de la Terre, or, manifestement, l’usage du mot, ces dernières années, s’est amplifié, excédant le strict domaine des études scientifiques : sa temporalité, en principe si lente qu’elle ne se conçoit que par un effort de pensée, est devenue contemporaine, s’écoulant dans le temps humain et dans notre monde quotidien. Nous sommes ainsi appelés à vivre, réfléchir, et travailler à l’intérieur du géologique en tant que donnée sensible de notre temps présent.

Hanako Murakami, The Immaculate #G5, 2017 Silver print by enlarger, 40.5 x 30.1 cm, Unique. © Adagp, Paris 2020

C’est en considérant cette infiltration dans les esprits, le langage (on parle de séismes ou de tsunamis politiques …) et les pratiques contemporaines que, depuis quelques années, je mène mon propre travail, une recherche formelle – en peinture, photographie et film – et théorique qui porte sur les enjeux du regard, de la représentation et de l’image, en sondant de multiples façons les relations complexes entre le monde humain, le monde minéral et les dérives de la modernité. Je développe, par exemple, actuellement, une série photographique sur la figure du barrage, prouesse technique des temps modernes et objet de pur fantasme de la catastrophe ; je prépare aussi un film qui scrutera les gestes d’un artisan de Tokyo dans l’art de la marbrure, le minéral surgissant de petites « aberrations » techniques liées aux mélanges des peintures. Souvent je me réfère à l’un des textes de Robert Smithson pour définir ma relation personnelle à la chose géologique : « (…) One’s mind and earth are in a constant state of erosion, mental rivers wear away abstract banks, brain waves undermine cliffs of thought, ideas decompose into stones of unknowing, and conceptual crystallizations break apart into deposits of gritty reason (…) ». La science n’est ici pas prise à la lettre. Smithson (qui pourtant la connaît bien) a recours à sa puissance métaphorique pour décrire un phénomène de pensée, de rêverie, une géologie abstraite. Je cherche pour ma part du côté d’une poétique de l’instabilité, du tremblement, ou d’un désordre de la matière…

Switch (on Paper) : Vous émettez une hypothèse, celle de la résurgence du psychédélisme ou du moins d’un psychédélisme contemporain.

Joan Ayrton : On a vu apparaître ces dernières années une imagerie numérique fluide, ondulatoire, déréglée, ou une autre au contraire très analogique et expérimentale ; des installations immersives, invasives, proposant des expériences sensorielles ou synesthésiques. Et puis, derrière les formes, une résurgence de mysticisme, d’animisme, de chamanisme ; la troisième vague féministe a engendré l’hydro-féminisme1, ou un retour du care … L’artiste est aussi curateur.trice, chercheur.se, poète, parfois guérisseur.se ; il/elle travaille seul.e, en groupe, en collectif, en communauté. De ces glissements statutaires, de ces instabilités (voulues, fertiles, nécessaires), de ce besoin de faire corps émergent, semble-t-il, des psychédélismes. Celui que je regarde n’est pas du côté d’un revival, de motifs dits « clichés » d’un psychédélisme années 1960, je considère ce qui relève d’un « état de conscience altéré, ou augmenté » dans le temps présent. Aussi, à cette observation s’est ajoutée une interrogation : je me suis demandé de quoi ce psychédélisme était la résurgence. Ma recherche a commencé là.

Switch (on Paper) : Vous évoquez dans le psychédélisme la recherche de paysages premiers, « avec souvent le corps-à-corps d’êtres humains avec des paysages érotisés ».

Le géologue Michel Siffre à l’intérieur du gouffre de Scarasson où il réalisa en 1962 une première expérience hors du temps (ou sur le temps psychologique), claustré durant 2 mois sans repère temporel

Joan Ayrton : Une plongée dans l’histoire du psychédélisme et du LSD, avec son inventeur Albert Hofmann, ses artistes et auteur.e.s, puis dans des textes et œuvres qui habituellement n’entrent pas dans ce registre, a mis en lumière l’omniprésence du phénomène d’expansion de pensée, ou de conscience, une aventure intellectuelle et spirituelle ayant influencé la scène littéraire et artistique bien au-delà de ce qui est imaginé communément. J’ai ainsi lu ou relu par le filtre du LSD les écrits de Richard Buckminster Fuller, de Gene Youngblood, de Stewart Brand, d’Ursula Le Guin, ou de Robert Smithson : l’extrait de son texte cité plus haut m’est soudain apparu comme la description littérale d’une expérience hallucinatoire.

Aussi, la redécouverte de ces œuvres et écrits révèle une très forte présence du géologique, à commencer par les motifs récurrents que l’on pourrait nommer des « paysages premiers » : volcans, déserts, montagnes et cosmos. Et souvent, en effet, un corps-à-corps d’êtres humains avec ces paysages érotisés. On pense à Judy Chicago, ses Atmospheres pyrotechniques, à Gina Pane entre ciel et terre, à Zabriskie Point d’Antonioni, aux conquêtes cosmiques de Sun Ra … Les esprits étaient puissamment imprégnés d’une autre imagerie naissante de l’époque, celle de la NASA en pleine conquête de l’espace. La fin des années 1960 déjà très marquée par le traumatisme d’Hiroshima, vit dans le même temps la guerre froide, la menace atomique et de formidables développements scientifiques et technologiques, non seulement dans l’espace, au creux des volcans2, dans les fonds marins, mais également avec le développement de la cyberculture. La seule année 1968 voit une complète révolution de la géologie – avec la reconnaissance des théories de la dérive des continents et de la tectonique des plaques – la mission Apollo 8 – première vue de la terre des yeux d’un être humain – mais également la toute première démonstration informatique – « mère de toutes les démos », comme on l’appelle, devant un parterre de 1000 informaticiens, 1er mail envoyé, premier hypertexte, première souris. L’écrivain Alvin Toffler a donné un nom au choc généré par un trop grand changement survenu en un temps trop court : Future Shock, le titre de son livre paru en 1970. Au même moment, toujours en Californie et toujours en 1968, avait lieu le pic du mouvement hippie et des acid trips… C’est ce choc et le vertige qu’il engendre que je regarde. Les états psychiques provoqués par les avancées de la science et l’appréhension qui en découle, et la conviction souvent encore inconsciente – sublimée par la drogue ? – d’un dérèglement inéluctable, enclenché par les impérialismes… Un grand élan écologique naît de cet effroi, avec ce qui pourrait être un nouveau genre de spleen, on cherche un retour au paysage d’avant les hommes ou une fuite en avant vers un futur émancipé. C’était longtemps avant l’invention du terme « anthropocène ». Or une forme d’anxiété liée au géologique semble déjà manifeste, si bien qu’on peut se demander si le psychédélisme n’est pas un phénomène géologique en soi – l’homme sent que tout se dérègle : il invente une molécule qui lui dérègle le cerveau. Le LSD a été un puissant antidote à l’effroi, plongeant les esprits et les corps dans un rêve immobile, hallucinatoire, mystique, parfois terrifiant, mais toujours dans un temps dilaté ou évanoui comme chez les astronautes de la NASA. La drogue était en cela profondément subversive : par la résistance qu’opposait la désorientation temporelle – plongée mentale dans un temps long – aux obligations de production d’une société capitaliste. L’anxiété écologique – même sourde – qui, je crois, hante les esprits aujourd’hui, en l’occurrence peut-être ceux des jeunes artistes que je regarde, me semble relever d’un même état d’esprit, d’un effroi devant le jaillissement de trop de futur dans le présent.

Switch (on Paper) : L’image du psychédélisme s’est rapidement dégradée, devenant ringarde ou folklorique avec ses clichés colorés sur le monde hippie. Comment l’expliquez-vous ?

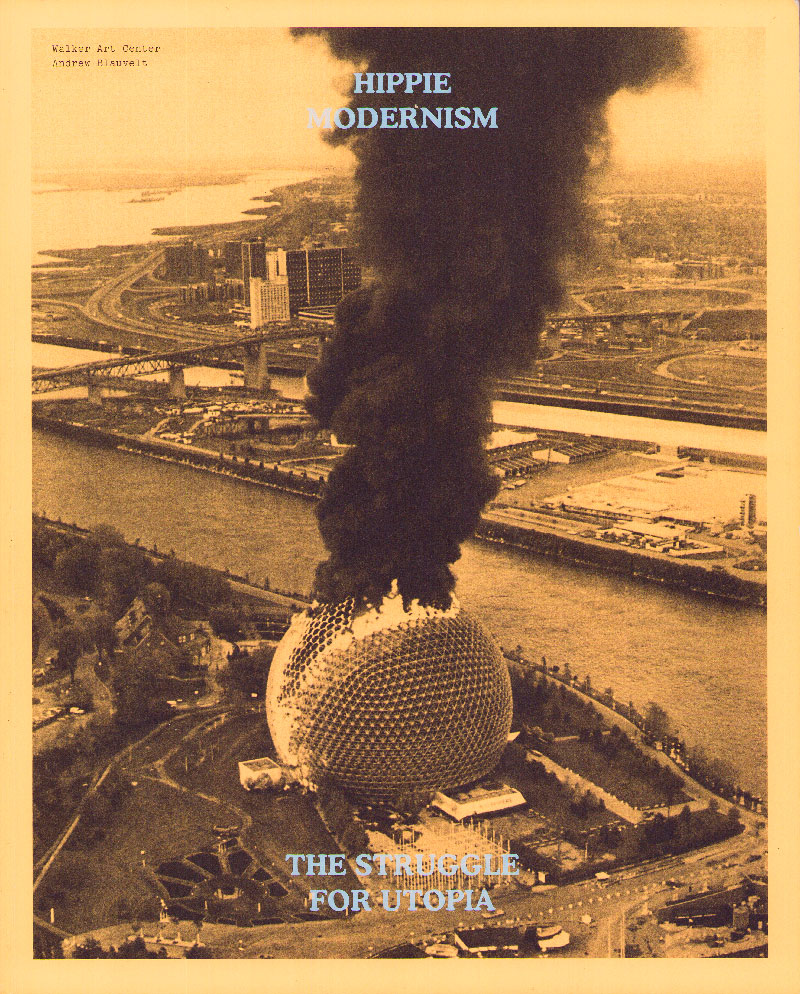

Joan Ayrton : L’art psychédélique m’apparaît particulièrement décrédibilisé dans le champ de l’art visuel où il tient rarement lieu de référence, même lorsque les liens formels sont apparents. Il semble au contraire produire un effet repoussoir : son association au monde hippie suscite en effet quasi automatiquement une réaction de recul, ou de légère moquerie. Le folklore associé au genre est manifeste également dans le domaine éditorial, rares sont les publications sur l’art psychédélique dont la typographie et la mise en page ne soient pas caricaturales. Un des quelques ouvrages récents à justement ne pas tomber dans ce piège est le magnifique catalogue de l’exposition Hippie Modernism, the Struggle for Utopia, qui s’est tenue au Walker Art Center de Minneapolis en 2015.

Couverture du catalogue : Hippie Modernism : The Struggle for Utopia, Minneapolis : Walker Art Center 2015, Andrew Blauvelt

Je pense en vérité que la « ringardisation » de l’art psychédélique a été l’outil et la conséquence de la répression du LSD survenue radicalement en 1965 aux États-Unis. Or il en a été de même avec l’Art nouveau dont le psychédélisme s’est tant inspiré : né en réaction contre les dérives de l’industrialisation à outrance, il se caractérise lui aussi par ses rythmes et son ornementation organique, végétale ou biologique, son caractère invasif, son aspiration à un rêve moderne et socialiste dont l’enjeu est de glorifier l’artisanat au détriment de l’industrie, d’amener la beauté dans la vie au quotidien. Pourtant, le mouvement est soudainement réprimé, condamné, et lui aussi ringardisé (on parle d’art nouille). L’Art nouveau aura été un moment d’utopie, mais aussi un sursaut écologique, un saisissement extravagant face aux dérives d’un monde moderne en train de naître, l’intuition d’un dérèglement à venir.

En somme, ce que je vois dans les formes qui apparaissent aujourd’hui relève de ce qui pourrait s’appeler un « cycle des inquiétudes » : l’écho de ce qui s’est déjà produit dans le passé, dans les années 1960 avec le psychédélisme et fin 19ème avec l’Art nouveau (on pourrait aller jusqu’au Rococo de la fin du 18ème) : un tremblement, une dérive de quelques courtes années durant lesquelles les formes s’affolent, ondulent, désobéissant – c’est ma propre vision – aux lignes droites de la modernité, à un ordre patriarcal qui reprend ses droits – dans ce qu’on pourrait nommer un sexisme des formes – sitôt ces courants discrédités.

Switch (on Paper) : Doit-on penser que notre société s’est entichée d’un nouveau psychotrope qui modifierait notre perception ?

Joan Ayrton : Toutes les époques ont eu leurs drogues liées à de grandes révolutions artistiques – musicales surtout – et sociétales, mais il semble que le LSD ait bénéficié d’un accompagnement inédit quant à ses possibilités intellectuelles et métaphysiques. Dans sa Politique de l’extase, Timothy Leary annonce un accroissement de notre lexique : « Il se peut que d’ici 20 ans notre vocabulaire dans le domaine de l’expérience et de la psychologie (en anglais, il est d’une pitoyable pauvreté) se soit considérablement accru pour rendre compte de territoires expérimentaux et de formes de pensée aujourd’hui inconnus ». Le phénomène a donné naissance, entre autres, dans la communauté hippie, à une révolution informatique, utopique par excellence : s’inspirant des potentialités élargies du cerveau, elle en devenait l’extension par ses facultés de mise en réseau et d’interconnectibilité. Le projet était également politique et subversif du fait qu’il permettait l’émergence d’une communauté connectée, horizontale, égalitaire par l’anonymat de l’usager.ère (mais dans un monde pourtant très homogène, principalement masculin et blanc, remarquera Fred Turner3). Ainsi naissaient l’ordinateur personnel et l’Internet, avec leur mise en système des savoirs articulant directement conscience humaine et totalité architecturée du monde. Le LSD aura, de ce point de vue, donné forme à notre temps. On sait pourtant à quelle vitesse l’informatique a été pervertie, inféodée à la spéculation et au profit, et mise au service d’une surveillance de masse. Pour revenir aux psychotropes, l’état de conscience altérée, le glissement de perception collectif que je regarde aujourd’hui excèdent, il me semble, le contexte de la fête et des drogues (même si elles en font partie), et m’engagent à regarder du côté du monde numérique, justement, de sa virtualité, ses communautés, ses potentialités cognitives, désormais post-humaines ; et plus largement de l’emprise du néo-libéralisme sur nos existences, de nos dépendances aux réseaux sociaux, des usages économiques et financiers du net, de l’augmentation drastique des dérèglements sociétaux et environnementaux dans un monde sur-connecté, et, de ce fait je crois, du géologique infiltré dans la psyché du temps présent. Tout cela constitue le contexte – anxiogène, et à quel point aujourd’hui ! – dans lequel les formes que je regarde émergent. Je ne cherche cependant pas à expliquer avec plus de précision ce qui les fait advenir, ce serait sans doute une erreur. Elles sont là, et elles sont un écho de formes passées.

Switch (on Paper) : Vous êtes artiste et non historienne de l’art et encore moins géologue. Et pourtant vous procédez à une analyse forensique des matériaux artistiques et scientifiques, en les creusant comme justement les géologues le font dans leur recherche de terrain.

Joan Ayrton : J’aime évidemment beaucoup cette analogie ! L’idée chez moi naît la plupart du temps d’une image qui m’arrête et me frappe pour une raison souvent énigmatique sur le moment. Or c’est en tentant, plus ou moins consciemment d’abord, de résoudre l’énigme initiale qu’une réflexion prend forme dans un processus toujours empirique : je chemine d’une lecture à l’autre, d’un domaine de pensée ou de savoir à l’autre, procédant par assemblage, par connections, par couches (stratifiées). C’est une construction lente, rugueuse et accidentée dont émerge le plus souvent une idée formelle, parfois un texte à écrire. Dans ce cas-ci, l’hypothèse engage une véritable recherche qui englobe mon travail d’artiste, une enquête approfondie et un projet curatorial. Elle prend sa source aussi dans la curiosité, et le plaisir que je prends à regarder ce que font les jeunes artistes.

Carin Klonowski, TLCD, performance, 15’, installation (tentures imprimées, vidéo sur écran, moquette noire, brochure, néons), 2018-2019

Switch (on Paper) : Votre recherche va, nous l’espérons, aboutir à une exposition. Sans forcément nommer tous les artistes que vous imaginez convoquer, quels sont ceux ou celles qui incarnent le plus ce psychédélisme contemporain ?

Joan Ayrton : Hanako Murakami (1984 – Japon) sonde par exemple les origines physiques et conceptuelles de la photographie avant même l’existence du terme, au temps des toutes premières fixations de lumière sur des surfaces sensibles. D’une pratique expérimentale et empirique, puisée dans les notes de Niépce ou Daguerre, mêlant chimie originelle et technologie contemporaine, émerge une imagerie profondément minérale, cosmique, quasi atomique. Ana Vaz (1986 – Brésil) travaille ses films et performances par enchevêtrements d’images, de mots, de textes, de voix, « entre ethnographie et spéculation, entre frictions et fiction », analysant – au travers de l’histoire des impérialismes et des systèmes de domination – nos liens à la terre et aux espèces, aux environnements cultivés ou sauvages. Co-fondatrice de Black(s) to the future, collectif d’expérimentations prospectives, Mawena Yehouessi (1990 – Bénin), artiste, curatrice et chercheuse fabrique des lieux physiques, virtuels, graphiques, philosophiques, mais avant tout communs, ou sous-communs (en référence au poète et chercheur Fred Moten) qui travaillent, revendiquant l’indiscipline théorique, les notions de futurités alternatives ou d’alter-futurismes.

Dans sa performance nommée TLCD pour « Thérapie LCD », Carin Klonowski (1986 – France), artiste, chercheuse, poète et éditrice, curatrice au sein du collectif Syndicat Magnifique, propose une séance de relaxation numérique, une plongée hypnotique dans la matière de l’écran, dans le miroir noir, envoûtant, sublime, puis dans sa matérialité réelle, dans les pixels et cristaux liquides qui font « advenir l’image », selon ses mots, dans l’alchimie même de l’écran, dans ses couleurs codées. Lola Gonzàlez (1988 – France), quant à elle, met en scène dans la plupart de ses films une communauté de personnes de son âge – ses amis et sa fratrie dans la vie. Dans Veridis Quo (2016), une quinzaine d’entre elles, assemblée dans une grande maison au bord de la mer, attendent on ne sait quoi, peut-être la guerre (elles sont armées), peut-être la fin du monde. Lorsqu’elles se réveillent un jour presque toutes aveugles, curieusement résignées, et organisées, elles entament une marche qui les mène vers le haut d’une falaise. Les yeux blanchis, toutes, au même moment, face à la mer, dans ce qui semble être une hallucination collective, fixent un horizon qu’elles ne voient pas.

Ana Vaz, Há Terra!, 2016. Photogramme 16 mm transféré en HD, 13 min (courtesy d’Ana Vaz et Spectre Productions)

Si l’on trouve des accents « psyché » plus littéraux chez certain.e.s, ce n’est pas une lecture que l’on ferait de prime abord chez d’autres. Or chez tous.tes, je vois ce phénomène de pensée hallucinée, parfois spirite, magique, et surtout commune, partagée. Avec une forte présence du paysage, et du géologique. Et émanant de ces formes, les possibles contours d’utopies nouvelles. Aussi, si ma recherche historique m’a menée vers une première scène psychédélique presqu’exclusivement portée par des noms masculins, une autre s’est rapidement révélée, mixte et puissamment activiste, sans doute celle qui aura porté plus loin et qui resurgit aujourd’hui. Enfin, je ne souhaite pas dans cette recherche me risquer à une analyse générationnelle et me contente d’observer des signes, d’établir des connections. Je trouve surtout des indices dans les écrits des protagonistes, comme dans ceux du collectif Syndicat Magnifique qui se présente en ces termes : « grandi entre l’effondrement du mur de Berlin et le digital turn, le Syndicat construit des projets curatoriaux qui produisent des atmosphères séductrices et inclusives. Ses objets théoriques – voracité de l’image et des réseaux de communication, injonction au développement personnel et à la productivité, individualisme et défiance politique – sont autant de sources de préoccupation que d’exaltation formelle ».

Switch (on Paper) : Enfin, dernière question forcément d’actualité, la crise sanitaire que nous vivons depuis plusieurs mois a-t-elle fait évoluer votre regard sur vos investigations ?

Joan Ayrton : Oui, forcément, le choc est si grand qu’il me fait ici tout mettre au conditionnel, tant les certitudes sont ébranlées. J’évoquais il y a quelques semaines la fonte de la calotte glaciaire, les feux de forêts australiennes, les théories de l’effondrement avec lesquels les utopies et désenchantements contemporains composaient désormais. Nous étions au temps des conséquences visibles et objectives d’un monde altéré, mais un monde encore multiple et fragmenté. Le virus soudain apparu nous a projeté dans une réalité à l’échelle de la planète. L’état de sidération dans lequel nous nous trouvons est global et inédit. Et nous qui pensions tant à la géologie, c’est par le biologique, le vivant et non l’inerte que la catastrophe est arrivée. L’historien et politologue Thomas Gomart, dans un entretien paru dans le Monde le 8 avril, évoque « une crise aigüe de l’interdépendance, qui rappelle que les vivants se tiennent biologiquement », citant Teilhard de Chardin, prêtre jésuite, géologue, paléontologue et philosophe, auteur du Phénomène humain, paru en 1955, ayant eu une grande influence sur R. Buckminster Fuller et Gene Youngblood notamment. Ce que nous lisons et entendons peut-être le plus, au cœur de ce bouleversement mondial, est la manifestation d’un insatiable besoin de penser individuellement et collectivement ce qui se passe, de réfléchir. La noosphère tant évoquée dans le Phénomène humain – « nappe pensante » entourant la terre, matérialisant toutes les consciences de l’humanité – prend aujourd’hui tout son sens : « En vérité – écrit Teilhard de Chardin – pour un géologue imaginaire qui viendrait, beaucoup plus tard, inspecter notre globe fossilisé, la plus étonnante des révolutions subies par la Terre se placerait, sans équivoque, au début de ce que l’on a très justement nommé le Psychozoïque. Et en ce moment même, pour quelque Martien capable d’analyser psychiquement aussi bien que physiquement les radiations sidérales, la première caractéristique de notre planète serait certainement de lui apparaître, non pas bleue de ses mers ou verte de ses forêts, – mais phosphorescente de Pensée ».

Remerciements : Clara Schulmann, Vanina Géré, Virginie Yassef, Benoît Hické, Erik Bullot, Jeff Guess et Riccardo Venturi Ce projet de recherche a fait l’objet d’une conférence, Relief, l’art et la terre, donnée avec Gilles Tiberghien dans le cadre des « Jeudis de la Villa Médicis », en mars 2019, à l’invitation de Riccardo Venturi..

Couverture : Lola Gonzàlez, Veridis Quo, 2016, HD video, 15 min. Production Centre d’Art Passerelle (Brest) and Ars Futura. Courtesy : galerie Marcelle Alix © ADAGP Paris