Au début des années 1990, après à la chute du Mur de Berlin et plus de 40 ans de guerre froide émaillés de multiples conflits à travers la planète, l’espoir d’un monde meilleur se faisait jour. Aujourd’hui, il n’en est toujours rien. Les drames et les traumatismes ne cessent de se multiplier avec omniprésents les désastres écologiques qui s’installent jusque dans notre quotidien. Avec beaucoup de foi et d’engagement Kim Levin pose une question essentielle. Comment les artistes contemporains peuvent-ils représenter ces désastres, ou comment l’art peut-il contribuer à la prise de conscience des maux de notre époque ? En évitant bien sûr le spectacle et la surenchère.

« Il n’existe aucun témoignage de civilisation qui ne soit également un témoignage de barbarie. » Ces mots, par trop familiers, sont bien entendu de Walter Benjamin, qui s’est suicidé alors qu’il tentait de fuir l’Europe occupée par les Nazis, en 1940. Ils sont inscrits sur sa tombe, en Catalogne.

En octobre 1991, le Congrès annuel de l’AICA s’est déroulé à Santa Monica, en Californie, organisé conjointement par feu notre collègue Merle Schipper et moi-même. Cinquante années avaient passé et le Reich de mille ans n’était plus. Le Mur de Berlin était tombé, l’empire soviétique s’était écroulé et tout semblait possible. La thématique du congrès était « Au-delà des murs et des guerres : Art, politique et multiculturalisme. » Rares étaient ceux qui prenaient au sérieux les indices d’une nouvelle logique répressive aux États-Unis. Andres Serrano avait été attaqué au Sénat pour « blasphème » ; le directeur d’un musée de Cincinnati avait été poursuivi pour « pornographie » en raison d’une exposition de Robert Mapplethorpe. Au cours du Congrès de 1991, qui comportait des interventions de membres de l’AICA en provenance de la quasi-totalité des anciens états satellites de l’Union soviétique, la Yougoslavie a soudainement été démantelée, de sorte que deux de nos intervenants se trouvèrent provisoirement sans État. Mais il s’agissait tout de même d’une période d’euphorie, de changement et de possibles.

Le monde a radicalement changé depuis cet interlude d’optimisme. La planète comptait à l’époque cinq milliards d’habitants. Aujourd’hui, nous sommes plus de sept milliards et demi. Entretemps a eu lieu un nombre incalculable de désastres géopolitiques, de faillites économiques, d’erreurs politiques, de guerres asymétriques, d’actions terroristes, de catastrophes écologiques et de destructions volontaires de notre héritage humain – y compris celle des Bouddhas de Bâmiyân en 2001, celle du musée de Bagdad en 2003 et celle de la grande mosquée al-Nouri de Mossoul, l’été dernier. Les crises des réfugiés, la montée des nationalismes, le déclin des valeurs démocratiques, l’omniprésence de la surveillance et l’incivilité des réseaux sociaux sont parmi les questions qui frappent le monde d’aujourd’hui, en plus des nouveaux murs et des nouvelles guerres. Les migrations, devenues une urgence mondiale, sont à présent un sujet central. Notre siècle, qui commence à peine, est déjà le théâtre d’innombrables scènes de réfugiés quittant désespérément leur pays. Pour être pertinent, l’art contemporain doit avoir pleinement conscience de tout cela.

Le monde de l’art fait face à ces défis sous le coup d’une forte incompréhension. Depuis l’exposition Magiciens de la Terre au Centre Georges-Pompidou en 1989 à Paris, les thématiques des grandes expositions et biennales internationales ont souvent intégré une esthétique du nomadisme et de la migration. Les artistes, les commissaires et les critiques ont suivi l’itinérance de leur propre carrière, ne faisant parfois pas la distinction entre le nomadisme choisi et l’urgence nécessaire des crises de réfugiés, partout autour du monde. Comme l’avaient indiqué Gilles Deleuze et Felix Guattari, être nomade, c’est une manière d’appréhender un espace déterritorialisé, là où le migrant est forcé de traverser des espaces territorialisés. La différence est considérable. L’un est volontaire, l’autre ne l’est pas. Partout n’est pas équivalent à nulle part.

Discorde, rage, et panique

Je vis dans un pays que je ne reconnais plus comme le mien et je me demande à quel moment je devrai demander asile ailleurs. Nous vivons désormais tous dans un monde déstabilisé par les perturbations politiques et les désastres environnementaux. Nous vivons dans un monde d’états-nations qui s’érodent, d’entités transnationales en pleine expansion et d’urgences planétaires. Le niveau des mers monte, les coraux se meurent, les déserts s’étendent, les glaciers fondent. Des conditions climatiques extrêmes que l’on voyait autrefois tous les cent ans surviennent à présent chaque semaine. La Chine, l’Inde, le Népal et le Bangladesh ont connu des inondations et des glissements de terrain d’ampleur colossale l’été dernier. À l’automne 2017, alors même que j’écrivais ce texte, de nouveaux désastres survenaient sans cesse. Des ouragans géants inondaient le Texas et la Floride, tout en dévastant Puerto Rico, la République dominicaine et les autres îles des Caraïbes. Le Mexique subissait trois tremblements de terre meurtriers en quelques jours. Des éruptions volcaniques et des incendies provoquaient des évacuations de masse. Il y a aussi eu des attaques terroristes, dont le massacre de Las Vegas, méthodiquement planifié par un homme blanc américain aisé, un retraité sans motif discernable. Tout ceci tandis que des menaces d’attaques et contre-attaques nucléaires sont brandies par des dirigeants instables. L’ambiance à l’heure actuelle est faite de discorde, de rage et d’indignation, de panique.

Aux États-Unis, pays qui contribue à l’aggravation des problèmes, même le monde de l’art semble avoir perdu la tête. Certains artistes ont appelé à la destruction du travail, d’autres à l’annulation d’expositions. Des musées s’autocensurent pour cause de menaces violentes. Je parle bien sûr ici de la polémique suscitée par l’Open Casket de Dana Schutz, un tableau représentant le cadavre d’Emmett Till, à la Whitney Biennial 2017. En 1955, Emmett Till, un adolescent afro-américain natif de Chicago, souffrant de bégaiement, rendait visite à son grand-oncle dans une petite ville du delta du Mississippi. Il fut kidnappé et lynché parce que la propriétaire blanche de l’épicerie l’avait accusé à tort de lui avoir fait des avances. L’indignation suscitée a joué un rôle de catalyseur pour le mouvement des droits civiques. Je fais également allusion au Scaffold de Sam Durant, retiré du jardin des sculptures du Walker Art Center de Minneapolis, après que la tribu Dakota, ou ce qu’il en reste, ait organisé des manifestations de protestation. Pensée comme un commentaire sur la peine capitale, cette œuvre reproduisait une potence, autrefois officiellement utilisée par les autorités. En 1862, une potence identique avait été employée dans une ville des environs pour exécuter 38 guerriers Dakota, suite à une bataille contre les états-Unis. Durant, qui n’avait pas connaissance de ces faits, a présenté ses excuses et a fait don de l’œuvre aux Sages du peuple Dakota, pour qu’ils en disposent à leur guise. Après de longues discussions, ils l’ont démantelée pour l’enterrer dans un endroit tenu secret. Je veux aussi parler de la levée de boucliers suscitée par l’identité cherokee de Jimmie Durham avant la création de sa rétrospective At the Center of the World au Walker Art Center. Durham connaît la langue cherokee et il affirme que sa famille a vécu de longues années dans une réserve, mais il n’est pas officiellement membre de la Nation Cherokee. Il y a aussi Theater of the World, une exposition d’art chinois de 1989 à 2008, au musée Guggenheim de New York. Avant l’ouverture de cette exposition, le musée a reçu de violentes menaces provenant de groupes pour les droits des animaux, le poussant à retirer trois œuvres essentielles présentant des animaux vivants (deux d’entre elles en vidéo, l’autre étant une structure contenant des scorpions, des lézards et des insectes). Dans la presse, un éditorial a indiqué : « Des œuvres provocatrices d’artistes chinois contre l’oppression censurées dans le pays de la liberté. »

Cet esprit de discorde dépasse largement le cadre du monde de l’art. Dans certaines parties des États-Unis n’ayant jamais véritablement accepté la défaite lors de la guerre de Sécession, des monuments confédérés ont fait l’objet d’affrontements. Il y a les néonazis, le Ku Klux Klan et un terroriste local qui a semé la terreur et la mort à Charlottesville, en Virginie. Ailleurs, des élus locaux ont fait discrètement disparaître des monuments controversés et le maire de New York a même évoqué la possibilité de retirer la statue de Christophe Colomb du Columbus Circle. Alors que j’étais étudiante en histoire de l’art et que nous croyions à l’idée du progrès, les affrontements entre Byzantins iconophiles et iconoclastes constituaient des reliques à peine crédibles de l’histoire antique. Mais nous avons connu des poussées d’iconophobie avec l’effondrement du système soviétique et un phénomène similaire est en train de se produire aux États-Unis, avec l’implosion du capitalisme néolibéral. Disposant d’une formation d’archéologue, je suis opposée à la destruction des objets historiques, quels qu’ils soient. L’amnésie sélective est dangereuse. Le passé doit être préservé, ne serait-ce qu’à titre préventif, pour éviter de refaire les mêmes erreurs.

L’Ange de l’Histoire

On peut affirmer avec certitude que les migrations existent depuis l’apparition sur Terre de l’Homo Sapiens, et même bien avant, évidemment, mais cela n’a rien de particulièrement rassurant au vu des crises que connaît actuellement la planète. Plus de 65,5 millions de personnes sont devenues réfugiées l’année dernière autour du monde. Occupant une place centrale à la Biennale de Venise 2015 organisée par Okwui Enwezor, la description qu’avait faite Walter Benjamin de « l’Ange de l’Histoire », demeure une métaphore adéquate. « Un tableau de Klee, Angelus Novus, représente un ange qui recule, s’éloignant d’une chose qu’il regarde. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche entrouverte et ses ailes déployées. C’est ainsi que l’on doit voir l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une série d’évènements qui s’enchaînent, lui voit une seule et unique catastrophe, qui sans cesse accumule les ruines sur les ruines et les déverse à ses pieds. Il voudrait pouvoir s’arrêter un instant pour réveiller les morts et ré-agréger ce qui a été détruit. Mais une tempête soufflant du Paradis a attrapé ses ailes. Elle est si puissante que l’Ange ne peut plus les refermer. La tempête l’entraîne irrémédiablement vers l’avenir, auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines monte jusqu’au ciel. Cette tempête, c’est ce que nous appelons le progrès. »

Les mots de Walter Benjamin définissaient l’œuvre avec puissance et évoquait de manière indélébile une ère de désespoir. Soit dit en passant, le travail évoqué n’était pas un tableau au sens d’une peinture, mais un de ses premiers dessins par transfert à l’huile, un monotype. Ses dimensions sont à peine de 31 x 24 centimètres. Paul Klee l’a réalisé en 1920, Benjamin l’a acheté en 1921 et ce dessin est resté sa plus chère possession. La description de Benjamin est devenue bien plus célèbre que le tirage qui l’avait inspiré – personne n’ayant pu le voir pendant soixante-six ans.

« Nous donnerions n’importe quoi pour croire à nouveau au progrès », a récemment écrit un critique du New York Times. Dans l’édition de mai 2017 du magazine e-flux, à l’occasion d’une conversation avec Anton Vidokle, Hito Steyerl a mis à jour l’ange de Benjamin : « Aujourd’hui, la tempête nous arrive d’un avenir dépourvu de ressources et d’espoir, qui pousse les gens vers le passé. » Les épreuves actuelles que traverse le Monde ont des racines distantes dans un passé fragmenté, mais les amnésies sélectives et les angles morts du xxe siècle ont peut-être plus d’impact. Nous, critiques, historiens de l’art et théoriciens, nous rendons le projet moderniste responsable de tout cela : une utopie censément internationale qui n’a jamais regardé en face ses limites et ses comportements néocoloniaux. Quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir au Cambodge au milieu des années 1970, ils ont massacré tous ceux qui portaient des lunettes : il s’est peut-êtr du premier génocide anti-modernité. La révolution de 1979 contre le Shah d’Iran était tout aussi opposée à la modernité dans ses intentions.

À l’époque, j’étais pour ma part impliquée dans la théorie postmoderniste, dont l’objectif était de corriger les errements du modernisme et de la modernité, par le biais du multiculturalisme, de l’inclusion et de la diversité. Une théorie plutôt étrange du Self et de l’Autre infiltra le débat, mais l’identité de cet Autre n’a jamais été très claire. À mesure que la théorie postmoderne et l’art évoluaient, les distinctions ethniques devenaient de plus en plus spécifiques : l’idéal de la diversité s’est en quelque sorte retourné contre lui-même pour se transformer en division. En matière d’art, on en arriva à débattre de la légitimité des uns à s’exprimer sur le travail des autres : « Comment osez-vous commenter le travail d’artistes russes, vous qui n’avez pas grandi en Union soviétique, vous ne connaissez pas la langue », m’a un jour admonesté un commissaire d’exposition russe lors d’une table ronde. Dans le monde réel, tout ça est allé jusqu’au nettoyage ethnique et aux massacres – le Rwanda au début des années 1990, Sarajevo quelques années plus tard.

Sculpture sociale et Chroniques de l’Homo Sapiens

En 2010, Daniel Joseph Martinez réalisa une installation murale aride à la galerie Simon Preston de New York. Les mots griffonnés à la main sur les murs de la galerie racontaient l’histoire de 31 génocides différents, dont la majorité était survenue au cours du xxe siècle. Le titre de l’installation était Chroniques d’Homo Sapiens. (Je suis ici pour faire des listes. Qu’ils pensent donc à ce que contiennent ces listes. La plus grande partie de la population mondiale est sur des listes de personnes disparues).

Le premier texte :

« Amérindiens

1492 – Années 1900 : Amérique du Nord

Nombre de morts total : Inconnu. Estimé à 10-12 millions d’Amérindiens ; seuls 250 000 étaient encore en vie sur le territoire des états-Unis à la fin du xixe siècle. »

Le dernier texte :

« Darfour

2003 – présent, Soudan

Nombre de morts à ce jour : de 180 000 à 460 000 Soudanais. »

Le seul objet – et la seule image – était le cadavre d’un lièvre suspendu au plafond, près de la dernière ligne de texte, tel un point d’exclamation. Le lièvre rendait hommage à la sculpture sociale de Joseph Beuys (Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort, 1965), mais il critiquait également son excès d’optimisme : le cadavre de l’animal mort portait une ceinture explosive miniature.

Le génocide n’a rien de nouveau. Et comme le montrait clairement l’installation de Martinez, la plus grande partie de la population mondiale a toujours été sur des listes de personnes disparues. Ce sont les survivants des génocides, des guerres, des famines et des autres désastres qui deviennent réfugiés et migrants, comme cela a toujours été le cas.

Le travail inébranlable de Martinez restant toujours relativement méconnu, je rappelle qu’il s’était tout d’abord fait connaître en tant que créateur des badges d’accès métalliques de la Whitney Biennial de 1993 : sur chaque badge était imprimé le fragment d’une phrase : « Je ne peux pas. Imaginer. Jamais vouloir. Être Blanc. » Une autre de ses élégantes provocations est constituée par l’autoportrait animatronique qu’il avait réalisé pour le pavillon américain de la Biennale du Caire en 2010. Réalisé en taille réelle et extrêmement réaliste, ce sosie biomécanique était entièrement vêtu de blanc. Sur la boucle criarde de sa ceinture, on pouvait lire « Ishmael ». Il s’agitait de manière inquiétante et était pris de convulsions sur le sol blanc d’un espace d’exposition tout aussi blanc, comme s’il était frappé d’une crise épileptique, à la stupéfaction des spectateurs. Son titre : Appelez-moi Ismaël : de la Terre pleinement éclairée irradie un désastre triomphant. Ismaël n’est pas seulement le narrateur du Moby Dick de Herman Melville, que l’on a parfois interprété comme une allégorie de la « blanchitude ». Il est aussi un prophète vénéré aussi bien par les Musulmans, les Chrétiens et les Juifs. Dans une interview pour The Brooklyn Rail, Martinez se demandait : « Une machine peut-elle devenir plus humaine qu’un humain, la machine peut-être être le dernier espoir de notre humanité ? » Il parlait de complicité.

Le pouvoir de l’image absente

La complicité pourrait bien être indispensable à un art qui se préoccupe des atrocités et des épreuves subies par les populations déplacées de force. Benjamin a écrit que « la critique est une question de mise à distance adéquate », mais lorsque l’immédiateté prend le pas et des populations entières disparaissent, il peut s’avérer impossible de trouver la distance critique. Les images perdent leur pouvoir. En ces temps incertains, l’éthique de la pertinence culturelle prend le pas sur les questions esthétiques. Et en de tels moments, l’art doit être envisagé du point de vue des traumatismes plutôt qu’en termes esthétiques. L’image absente devient plus puissante que toute image envisageable. Ainsi, l’affirmation de Theodore Adorno contre la poésie après Auschwitz est à nouveau pertinente.

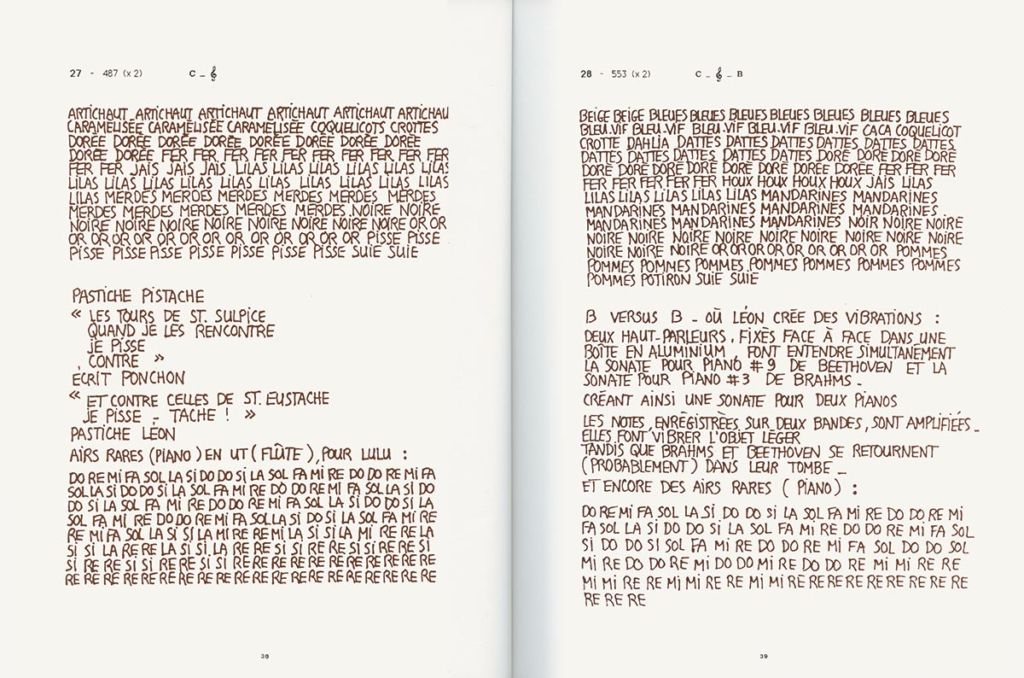

Pensons aux images absentes du Rwanda Project (1994-2000) d’Alfredo Jaar, qu’il nomme « tentatives de représentation – toutes ont échoué. » Concernant l’un de ces projets, qui comprenait un empilement de centaines de milliers de diapositives identiques des yeux d’une survivante des massacres perpétrés par les Hutus, Jaar a écrit : « Je me souviens de ses yeux, les yeux de Guteta Emerita. » Trevor Paglen affirme que ses photographies de surveillance de cieux magnifiques dans lesquels se dissimulent des satellites espions et des drones invisibles n’ont pas pour objectif de rendre visible l’invisible, mais de « montrer à quoi ressemble l’invisibilité ». Les installations de Thomas Hirschhorn dans des quartiers d’immigrés, où des images perdues s’annulent les unes les autres, traitent également de la responsabilité du témoin. Concernant ses nouveaux collages De-Pixilation, il indique : « Personne ne peut me dire ce que je vois ou pas. » Il y a aussi des projets immatériels. Pensons à l’Immigrant Movement International de Tania Bruguera, entamé en 2010, ou encore sa pétition afin que le Pape accorde la citoyenneté vaticane aux réfugiés, qu’elle nomme The Francis Effect. Pensons aussi aux différentes œuvres d’Emily Jacir traitant du passage de la frontière entre la Palestine et Israël, ou au projet Bottari Truck – Migrateurs de Kimsooja, traitant de la soumission traditionnelle des femmes en Corée. Dans les situations d’urgence, les images perdent leur pouvoir. Je m’en suis aperçue pour la première fois après le 11 septembre, quand les images des tours du World Trade Center ont immédiatement été retirées des publicités et des cartes postales. De nombreux artistes travaillent actuellement sur le pouvoir de l’absence et sur la présence de ce qui n’est pas là.

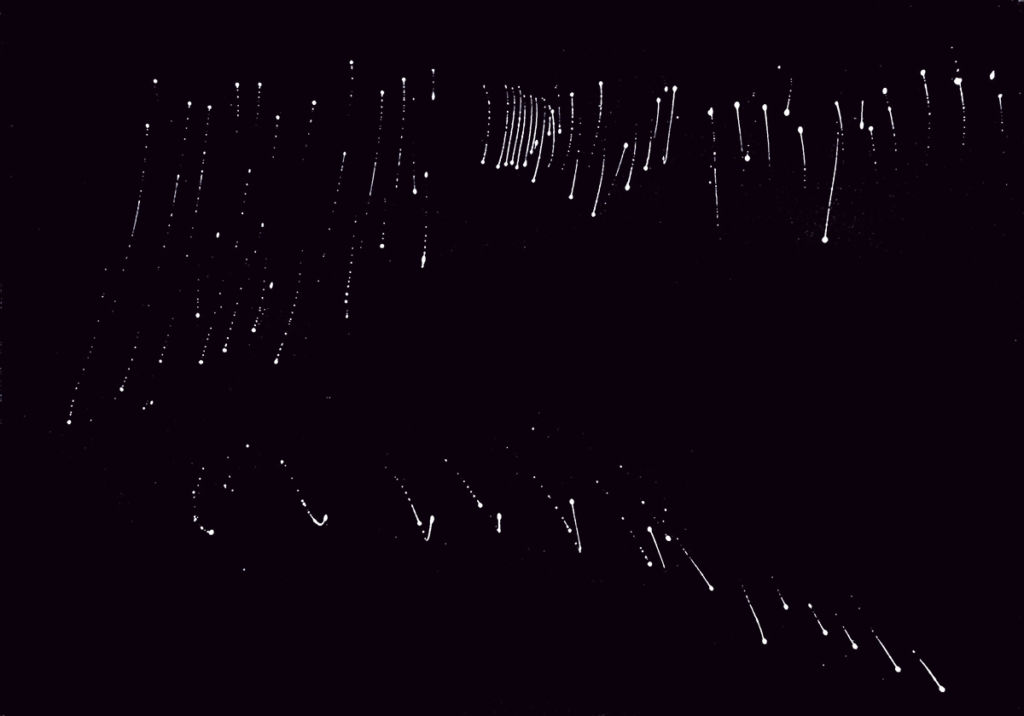

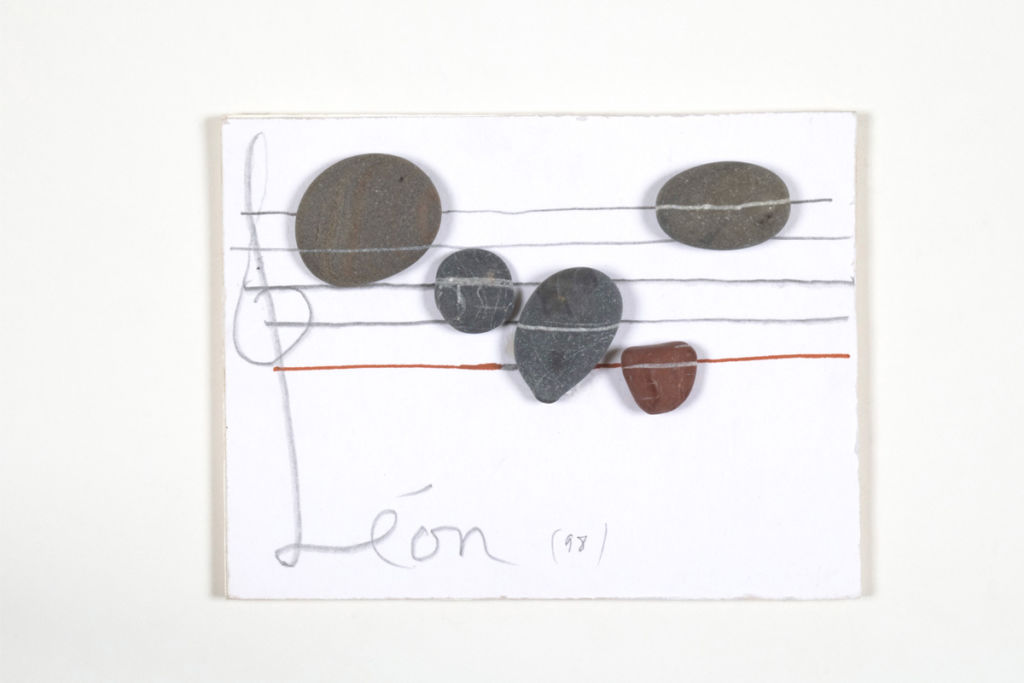

« Je considère que la guerre est le principal évènement de notre époque, » a déclaré l’artiste colombienne Doris Salcedo, dont les œuvres intégrées abordent depuis longtemps l’absence, l’oubli et la douleur des arrachements. Son Shibboleth (2007-08), une gigantesque fissure dans le sol du Turbine Hall de la Tate Modern était, disait-elle, un espace négatif représentant les frontières et ce que vivent les immigrants en Europe. Également réalisée au sol, sa nouvelle installation, Palimpsest, récemment présentée à Madrid, rend hommage aux victimes des migrations en mer. Constitué de 192 dalles de pierre entre lesquelles l’eau peut s’écouler, ce mémorial en l’honneur des migrants noyés comporte un système hydraulique complexe faisant apparaître et disparaître les gouttes d’eau, comme des larmes : éphémères, les gouttes épellent les noms de ceux qui ont péri en mer en essayant de rejoindre l’Europe.

Quant à l’Ange de Klee, que Benjamin adorait, il s’est lui aussi trouvé entraîné dans un voyage non désiré. Avant de chercher asile loin de la folie de l’Europe occupée par les Nazis en 1940, Benjamin confia ses possessions, dont l’Angelus Novus, à son ami Georges Bataille à Paris. Bataille le transmit à Adorno, qui le légua à l’érudit allemand Gershom Scholem – la veuve de ce dernier en faisant don au Musée d’Israël de Jérusalem en 1987, où le public put le voir pour la première fois. On a ici un exemple édifiant du pouvoir que possède l’image absente.

Lors de la Documenta 14 en 2017, l’artiste nigérian Olu Oguibe, qui a passé son enfance durant la guerre au Biafra, a érigé un obélisque de béton de 16 mètres en plein cœur de Kassel. Celui-ci évoquait la crise des migrants en arabe, en anglais, en allemand et en turc, avec cette citation de la Bible : « J’étais étranger, et vous m’avez recueilli. » Ce monument aux réfugiés a remporté le prix Arnold Bode.

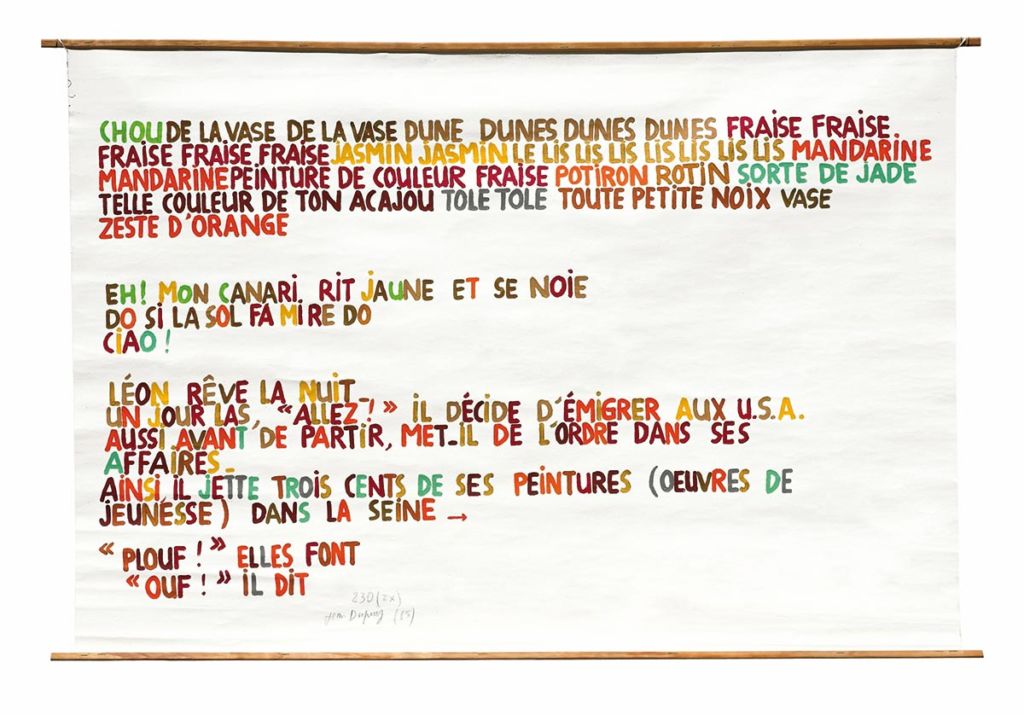

Également à la Documenta 14, l’invisible Whispering Campaign de William Pope.L, une installation sonore mobile, diffusait les murmures et les chansons des migrants au moyen de haut-parleurs cachés dans des véhicules d’entretien et des espaces publics de Kassel et Athènes, pour évoquer la quasi-invisibilité des réfugiés. Ses composants invisibles (nation, peuple, sentiment, langue et temps) confirment le pouvoir de l’image absente. Les œuvres de Pope.L, y compris ses performances extrêmes à ramper sur Broadway, mettent en scène les clichés, la lutte et l’invisibilité qu’implique le fait d’être descendant d’esclaves. Comme l’avenue de Broadway elle-même, la performance est baptisée The Great White Way: 22 miles, 9 years, 1 street. La récente installation de Pope.L, intitulée Trinket, comporte un gigantesque drapeau américain de plus de 16 mètres mis en lambeaux par de puissants ventilateurs.

Les limites de l’articulation humaine

Parmi les œuvres liées à l’immigration, certains artistes en exil ont utilisé des cartes comme métaphores. Parmi eux, on trouve la Libano-Palestino-Britannique Mona Hatoum, dont Routes II (2002) représente le tracé des vols internationaux ; la trilogie Grossraum (2004-05) de l’artiste néerlandaise Lonne van Brummelen, évoquant trois traversées de frontières vers l’Europe ; ou encore le Mapping Journey Project (2008-2011) de la Franco-Marocaine Bouchra Khalili, documentant huit voyages clandestins à travers la Méditerranée. Tiffany Chung, une artiste vietnamo-américaine ayant elle-même été réfugiée dans son enfance avec la guerre au Vietnam, réalise des cartes brodées, des dessins cartographiques et des installations sur la mémoire, les ruines, l’absence et la perte. Parmi ses sujets, on trouve la diaspora vietnamienne, le séisme de Kobe de 1995, ou encore la guerre de 2014 en Syrie.

Né en Irlande, Richard Mosse est surtout connu pour ses photographies des paysages où se sont déroulées les guerres au Congo, prises à la pellicule infrarouge (aujourd’hui retirée du marché) de surveillance militaire, avec des couleurs dépassant le spectre visible par l’humain. Ses Heat Maps (2016), réalisées à la caméra militaire thermique, traitent des crises des réfugiés. Leurs tons argentés et leur absence métallique de couleur produisent des images fantômes de sites réaménagés pour accueillir des réfugiés, notamment l’ancien aéroport de Templehof, le camp d’Idomeni et l’Hellinikon Olympic Arena. Mosse a également réalisé un film sur trois écrans, Incoming, produisant, à la caméra thermique militaire, des images évanescentes de déportés irakiens et syriens. Il explique que son travail tente de rendre compte de « ce qui existe aux limites de l’articulation humaine. »

Le Bureau of Refugees de Kara Walker (2008) abordait la migration vers le Nord des esclaves libérés des États du Sud, après la guerre de Sécession. L’importance de cet exode de masse a longtemps été négligée par l’histoire et l’art, exception faite des tableaux Migration Series réalisés par Jacob Lawrence en 1940-41. Avec son monumental sphinx de sucre entouré d’enfants de mélasse, A Subtlety or The Marvelous Sugar Baby…, un travail temporaire dans l’usine désaffectée de la Domino Sugar Factory à Brooklyn en 2014, Walker résumait brillamment l’histoire amère des Afro-Américains, avec des odeurs doucereuses et des références complexes à l’esclavage et à Aunt. Cette œuvre était dédiée aux travailleurs sous-payés ou non rémunérés qui avaient exploité le sucre dans le Vieux Sud. Ses plus récents travaux sur toile, présentés à la Sikkema Jenkins Gallery de New York rendait compte de la culpabilité inextricable qu’induisent les relations raciales aux États-Unis.

Là où le travail de Walker explore les retombées de l’esclavage, les nouveaux tableaux d’Ellen Gallagher, récemment présentés à Los Angeles, s’intéressent au Passage du milieu – la migration de force dans des bateaux surpeuplés d’esclaves enlevés en Afrique pour être déportés aux Amériques. Gallagher se focalise sur l’océan, qui a englouti tant de gens. À propos des disparus, on estime qu’entre 1525 et 1866, un minimum de 20 millions de personnes ont été enlevées pour le commerce des esclaves. La moitié d’entre elles sont mortes en chemin. Son titre Accidental Records évoque l’océan et les millions de disparus qui ont péri dans ses profondeurs. Gallagher explique : « Les mers n’ont que faire de nous… à l’heure même où j’écris, des milliers de migrants les traversent… ».

Le traumatisme comme spectacle

Il y a également le cinéaste slovaque Tomas Rafa, qui documente « le problème honteux du nationalisme » depuis 2009. Ses films de cinéma-vérité, The New Nationalisms, montrent les affrontements et les manifestations de groupes xénophobes et néo-fascistes contre des réfugiés désespérés arrivant en Europe centrale. Ils témoignent de la vie des réfugiés à la frontière des pays et au centre des villes. Ses images sont aussi puissantes qu’intolérables, comme il se doit. Le travail de Rafa est un témoignage sans intermédiaire de l’immédiateté : il s’agit d’un art qui s’absente avec la distance.

Il y a enfin Ai WeiWei, qui, nous le savons tous, a été maintes fois maltraité par les autorités chinoises. Il est désormais un réfugié, mais un réfugié mondialement célèbre. Au cours des dernières années, il s’est fortement engagé au niveau de la crise des réfugiés sur l’île grecque de Lesbos et ailleurs. Il est littéralement devenu la figure officielle de l’art sur les réfugiés. Son vaste projet public sur les barrières était récemment présenté à New York. Son nouveau film, Human Flood, a bénéficié de critiques enthousiastes. Son activisme est admirable. Cela étant, ses réponses artistiques aux déportations et à la notion de perte peuvent se montrer problématiques. Il a ainsi utilisé les affaires abandonnées de réfugiés pour des installations, a disposé des milliers de gilets de sauvetage abandonnés sur les façades de musées et de salles de concerts. Sa déplorable reconstitution de la photo du cadavre d’Alan Kurdi, l’enfant syrien noyé sur une plage, était une honte. Son exposition Law of the Journey, présentée l’été dernier à la Galerie nationale de Prague, comportait un bateau de réfugiés de 70 mètres de long embarquant 300 mannequins sans visage. Disons simplement que le pouvoir de l’image absente échappe à cette œuvre.

Le traumatisme peut aussi devenir un spectacle. Récemment, à la fondation Prada de Milan, le réalisateur oscarisé Alejandro Gonzalez Inarritu a présenté Carne y Arena (Virtually Present, Physically Invisible). Décrit comme un déstabilisant travail haute technologie de réalité virtuelle cinématique, ce film était censé proposer une expérience convaincante de réalité virtuelle faisant vivre les terreurs vécues lors des migrations entre le Mexique et la frontière des États-Unis, avec des patrouilles d’hélicoptères, des douaniers, des cellules de détention et des migrants virtuels. Je soupçonne un dilemme éthique au cœur numérique de cet engagement virtuel par procuration, dont la durée dépassait à peine six minutes. Lorsqu’on traite du sujet si sensible de la migration, il est indispensable d’analyser la délicate frontière qui distingue l’empathie de l’exploitation, la complicité de la confrontation, le traumatisme du spectacle gratuit. Il existe un abysse infranchissable entre le partout et le nulle part.

Civilisation et barbarie

Un dernier élément ironique est à noter, concernant le petit ange de Klee. Les historiens J.K. Eberlein et Carl Djerassi ont chacun de leur côté suggéré que l’Angelus Novus était une référence directe à Hitler. Historiquement, c’est tout à fait possible. L’ascension d’Hitler, qui avait servi dans un régiment bavarois de l’armée allemande au cours de la Première guerre mondiale, commença à Munich en 1919. En 1920, son talent oratoire pré-Nazi avait convaincu de nombreux adhérents à ses opinions extrêmes. Klee a lui aussi servi dans un régiment bavarois de l’armée allemande, à la fin de la guerre (il peignait des camouflages sur les avions) et il est bien possible qu’il ait entendu parler de lui. Le titre même du dessin est favorable à cette interprétation. L’Angelus Novus n’a jamais été l’ange de l’histoire : il était l’Ange Nouveau. On peut attribuer cette mésinterprétation au sens de l’ironie de Klee et à la créativité de Benjamin. Or, RH Quaytman a récemment découvert que l’Angelus Novus est monté sur un portrait de Martin Luther gravé à l’eau-forte datant du xixe siècle, ce qui ne fait que renforcer la dimension ironique. Klee, qui était catholique, et Benjamin, qui était juif, deviendraient aussi indésirables l’un que l’autre dans l’Allemagne d’Hitler.

Une dernière idée concernant la civilisation et la barbarie. Alors que les factions guerrières et les catastrophes naturelles détruisent notre planète, les êtres humains sont déportés à une échelle considérable. Il m’apparaît que nous vivons actuellement une ère intermédiaire, similaire aux trois Périodes intermédiaires qui ont séparé l’Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire de l’égypte antique : des périodes où le pouvoir politique central s’était écroulé et où des chefs de guerre locaux se mirent à régner. Notre ère de transition est marquée par l’avènement des technologies robotisées et de tendances fascisantes, ainsi que par la résurgence des religions apocalyptiques. Dans le même temps, la révolution numérique, avec sa dépendance aux algorithmes et à l’Internet, contribue à la disparition de la rationalité. L’Humanité a été rendue responsable de la sixième grande extinction. Si l’égyptologie peut nous donner des repères, notre propre transition mondiale – qui suit la fin de l’idéologie moderniste – pourrait durer cent ans, ou plus. Et si l’Humanité survit à cette sixième extinction, nous pourrions devenir les victimes d’une nouvelle ère de ténèbres post-numérique, que nous aurons nous-mêmes créée.

[rl_gallery id= »12036″]

© 2017KimLevin

Traduction : Stéphane Corcoral

Remerciements : Mathilde Roman et AICA

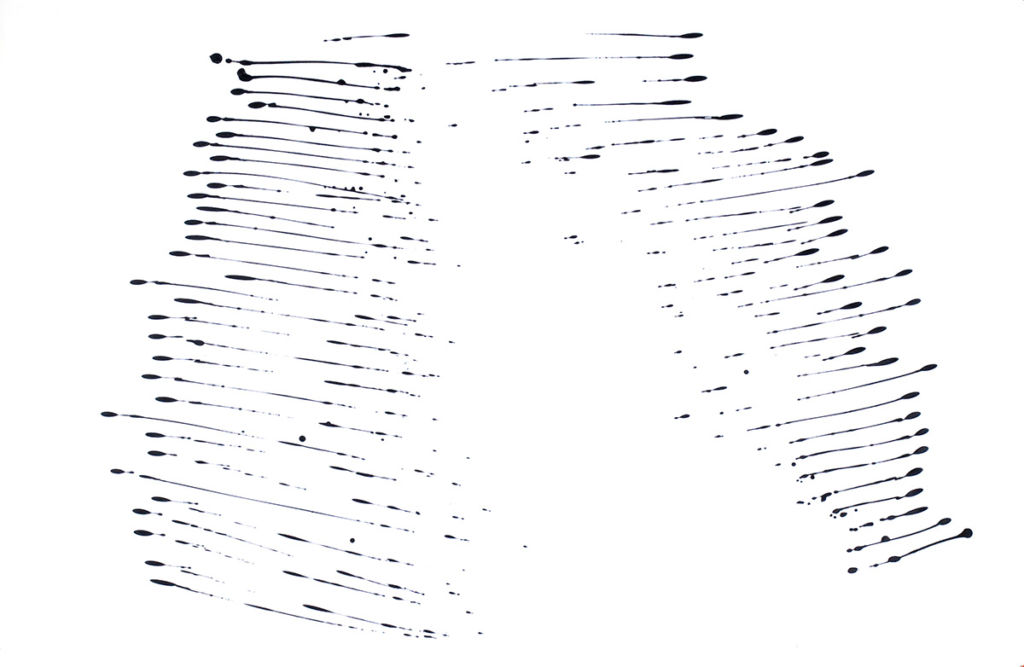

Couverture : Kimsooja, the Bottari Project (1996-)