(RIGHT IN) THE FEELS explore l’expression des sentiments à l’ère digitale. Gabriel René Franjou, Laurie Giraud et Martin Campillo, trois artistes ami·es, sont à l’initiative du projet exposé en ligne et à Bruxelles pour sa première manifestation. Il s’agit pour le trio d’artistes de décoder les pratiques autant que les outils du numérique. En usant du détournement et d’un parti-pris très attaché à une culture de l’Internet, c’est toute une démarche autour de la ré-appropriation qui est à l’œuvre.

Céliane Svoboda : Après avoir étudié à l’école de recherche graphique de Bruxelles (erg), vous constituez ( RIGHT IN) THE FEELS début 2020 avant la pandémie. En plus de vos affinités, quelles sont les pratiques personnelles qui vous ont permis de vous réunir autour de ce projet ?

Gabriel René Franjou : J’aime me définir comme travailleur culturel, cultural worker, une formule qui ancre ma pratique dans une certaine revendication et valorisation du travail du domaine de la culture, et qui permet d’englober une variété de pratiques différentes. La question de la transdisciplinarité est importante pour nous, elle est très mise en avant à l’erg et c’est aussi sur ce principe que fonctionne le groupe de travail non-a dont nous faisons tous les trois partie.

Plus concrètement, je travaille en son, en texte, en web, mais je m’intéresse surtout aux réseaux au sens large et à ce que produit la connectivité radicale : idées, relations, émotions, rapports de force, solutions de survie. Je crois qu’au fond, ce que j’essaie de faire en travaillant, c’est trouver une façon de continuer à habiter le monde, continuer à vivre, dans le care, si possible, dans la joie. Avec (RIGHT IN)THE FEELS, il s’agit clairement de ça : se réapproprier la force des émotions dans les réseaux numériques, puis dans la vie en général, comme stratégie de vie – de vivre mieux. Je travaillais déjà autour de la problématique de l’exposition depuis un certain temps, c’était le sujet de mon mémoire poétique. Je voulais approfondir ces sujets et surtout les ouvrir aux autres : ce sont des sujets qui touchent beaucoup de monde – parce qu’ils sont larges, certes, mais aussi parce qu’ils sont essentiels au quotidien.

Laurie Giraud : Je suis designer graphique indépendante, spécialisée dans le travail du livre et de supports imprimés, j’exerce à la fois sous mon propre nom mais aussi avec le studio GLOSS dont je suis co-fondatrice. À côté de ça, je mène des recherches ou m’inscris dans des projets qui impliquent un travail de médiation ou de direction artistique, notamment avec l’association non-a dont je suis membre avec Gabriel et Martin.

Rendre visibles des pratiques et des paroles qui ne sont pas mises en lumière, entrer en lutte, déjouer les liens tacites qui nous enchaînent au capitalisme, au patriarcat, essayer coûte que coûte de prendre soin du monde et de ses habitant·x·e·s humain·x·e·s ou non-humain·x·e·s…

(RIGHT IN) THE FEELS, vue d’exposition à la galerie de l’erg, Bruxelles, 2020

J’envisage le design comme une pratique politique. Le design se frotte sans cesse aux mythes – parfois violents – qui construisent notre société. Comme dit mon ancienne professeure Loraine Furter, « faire du design graphique c’est composer, amener des formes imaginaires, des représentations, des normes à se côtoyer ». Ces choix donnent aux designers beaucoup de pouvoir. La·e designer peut penser comment utiliser ce pouvoir, comment le subvertir ou le redistribuer. Par exemple, cela comptait beaucoup pour moi d’utiliser une typographie dessinée par une designer graphique – Leah Maldonado – et de mettre en lumière son super travail de typographe.

Martin Campillo : Après avoir étudié le design graphique à Marseille, j’ai reçu à l’erg un enseignement qui m’a vite éloigné des pratiques commerciales liées à ce domaine. Ma curiosité constante, mon désir de m’approprier les technologies qui m’entourent m’ont amené à apprendre seul la programmation et l’électronique, à continuellement bidouiller, bricoler – la notion de hack, liée à la ré-appropriation, est importante pour moi. La dimension pédagogique et la mise en commun animent également mon travail au sein du groupe non-a.

Pour l’exposition (RIGHT IN) THE FEELS , en plus d’avoir réalisé le site web et participé au travail curatorial ainsi qu’à l’organisation générale de l’exposition, j’ai été amené à participer à la réalisation des pièces de web art de Thiaba Egutchi Diop & Leo O’Faigan Konishi, et Xavier Duffaut.

Concernant ma pratique actuelle, je travaille avec mon collaborateur Nicolas Dau sur une émission façon talk-show où l’on aborde des sujets divers liés à la technologie et à la communication.

CS : Le nom ( RIGHT IN) THE FEELS fait écho aux nombreux mèmes qui traversent l’espace numérique. Que signifie l’expression pour vous ?

RITF : Cette expression est un moyen simple et efficace de communiquer une émotion forte, directe, instantanée – quand quelque chose nous frappe « right in the feels », droit dans le cœur, en plein dans les sentiments, c’est que ça nous a touché·e·s. Le fait qu’elle soit si répandue et si utilisée sur Internet montre bien à quel point on a le besoin et la possibilité d’exprimer des sentiments en ligne. Du fait de son côté populaire, et de l’abréviation de feelings en feels, elle a un côté presque enfantin, qu’on pourrait prendre pour une certaine distance ou du dédain. Pour nous, c’est au contraire la marque d’un rapport direct et décomplexé aux émotions en ligne. On a choisi ce titre pour annoncer d’entrée de jeu la couleur, et pour s’inscrire fermement dans un vernaculaire numérique. Voilà de là où l’on travaille, de là d’où on parle : on ne cherche pas à étudier les comportements en ligne en s’en extrayant, on est empêtré dedans, tout autant que vous. Il y a aussi cette idée sous-jacente, qui annonce plus un programme, celle du « right » – avoir le droit, et avoir raison, d’exprimer ses sentiments. C’est aussi une idée qui rejoint une phrase souvent reprise en ligne qui vient du domaine de la communication non-violente : your feelings are valid. Tu as le droit de ressentir ces émotions, c’est ok, merci de communiquer. C’est donc sur ce presque double-sens que s’appuie le titre du projet. Évidemment, le titre de l’expo en montre aussi l’ambition, ce qu’on essaie de faire : toucher les gens.

(RIGHT IN) THE FEELS, vue d’exposition à la galerie de l’erg, Bruxelles, 2020

CS : Le mème est omniprésent sur votre compte Instagram que vous avez utilisé comme « résidence pour artistes ». Habituellement, le mème est utilisé pour être sans cesse modifié et re-posté, comment celui-ci entre-t-il en jeu dans l’utilisation de la plateforme ? Le mème répond également à une esthétique singulière qu’on n’associe pas nécessairement à l’image instagrammable commerciale, comment expliquer votre démarche en tant que recherche artistique ?

RITF : La production et la circulation de mèmes est probablement l’un des exemples les plus marquants quand on parle d’émotions à l’ère numérique. C’est une pratique tellement riche, vivante, foisonnante, inventive, et intense. Le mode de production et de circulation des mèmes participe, pour nous, à leur force de frappe émotionnelle. Nous nous appuyons sur l’idée de moving information, initialement formulée par la critique Marjorie Perloff à propos de la poésie de Kenneth Goldsmith. Moving information, c’est déplacer, manipuler de l’information, du contenu, et être touché à la fois par le contenu et par l’acte même de le déplacer. C’est une idée d’une force inouïe, et que ces productions soient faites le plus souvent dans le seul but qu’elles se propagent et se disséminent, qu’elles soient reprises et modifiées, … c’est un concept super libérateur, super démocratique aussi. Hito Steyerl nous dit « dans l’espace numérique, le partage est une multiplication, non une division ». Plus on donne, plus il y a, tout simplement.

On pourrait faire une analyse socio-historique en replaçant les mèmes dans un contexte d’histoire de l’art, du readymade aux détournements des Situationnistes à la postproduction selon Nicolas Bourriaud, les lier au piratage, au remix, etc. Cependant, les mèmes ne dépendent pas vraiment pour l’instant d’un marché, de grandes théories, de manifestes. … Ce qu’on voulait faire en invitant des memers à poster sur nos comptes, c’était donner de la visibilité à cette pratique dans le cadre de l’exposition, l’inclure de la façon la plus organique possible. Plus que chercher à hisser les mèmes au rang d’art, il s’agissait de montrer que dans les mèmes se trouvent des émotions aussi fortes, singulières et fertiles que dans ce qu’on considère comme l’Art avec un grand A.

Pourquoi Instagram ? Notre position numérique se veut insidieuse : nous voulons travailler de l’intérieur du réseau. Cela sous-entend, quand on parle de l’internet des plateformes, de l’intérieur d’un espace normé, capitaliste, rentable. Tu dis que les mèmes ne correspondent pas à l’idée qu’on se fait de contenu instagrammable. Pourtant, ces communautés existent et continuent de produire et reproduire coûte que coûte. Il faut (dans un premier temps en tout cas) négocier avec ces espaces, avec ce trouble, avec le système, que le but soit de le changer ou juste de survivre – d’ailleurs, on voit de plus en plus de comptes de mèmes se faire censurer ou carrément désactiver par Instagram. Rien n’est gagné.

En donnant un espace et un cadre pour le partage de mèmes, on ne fait au final qu’ajouter un chaînon dans l’histoire de leur circulation, et on participe activement à leur écologie. Gérer une sélection de mèmes, c’est aussi un acte de curation quelque part.

(RIGHT IN) THE FEELS, vue d’exposition à la galerie de l’erg, Bruxelles, 2020

CS : (RIGHT IN) THE FEELS n’est pas traduit alors même que vous jouez avec les langues et les langages dans votre exposition, si la base du projet qui vous réunit est pensée en anglais, que vous permet la traduction d’une langue à une autre ?

RITF : L’espace numérique, aussi mondialisé soit-il, est un espace en anglais. On parle tous un anglais bâtard qui est celui d’Internet. C’est aussi pour ça que nous avons décidé de ne pas traduire le titre du projet – le garder dans sa langue d’origine, qui n’est pas juste de l’anglais, mais de l’anglais d’Internet, une langue qui de nos jours est presque mieux comprise que l’anglais classique. Les raisons de cette domination linguistique de l’anglais dans l’espace numérique sont évidemment liées à l’histoire du colonialisme, du capitalisme, de la technologie, qui font de l’anglais la langue la plus parlée sur le globe. Quand le numérique se développait, qu’il fallait penser un langage pour communiquer avec la machine (un acte assez impressionnant, quand on y pense, la communication entre humain et non-humain), cela s’est pensé en anglais. Depuis en gros les travaux de Grace Hopper, la plupart des langages de programmation se fondent sur l’anglais. Donc même la structure sous-jacente du numérique repose sur cette langue. Puis, Internet s’est surtout d’abord développé aux USA et donc quand le reste du monde les y a rejoints, parler à et sur Internet signifiait parler surtout à des anglophones. Aujourd’hui, même pour les francophones, une bonne partie de l’Internet est en anglais et son langage vernaculaire, du « lol » au « mood » au « crush », s’est immiscé dans la vie quotidienne. On a tou·te·s dans nos subconscients une espèce de mare informe d’anglais Internet. Voilà pourquoi nous avons estimé que l’expression devait rester la même, que nous communiquions en anglais ou en français.

Après, il ne faut pas oublier que nous sommes ancré·e·s à Bruxelles, une ville à majorité francophone, que l’expo a eu lieu dans une école, elle aussi francophone, et donc la traduction des textes et infos de l’exposition était aussi tout simplement un enjeu d’adresse. Le bilinguisme était présent dès le début de l’initiative, l’appel à projets a été diffusé en français et en anglais, on avait une certaine volonté d’internationalisme (facilité par tout le côté en ligne) et à un niveau plus personnel, Gabriel a la chance d’être franco-américain et donc d’alterner entre les deux langues, dans ses pensées et ses pratiques.

CS : Vous jouez autour d’un champ lexical de l’émotion, du sentiment, et des affects. Ces termes sont parfois pris à parti dans le champ médiatique pour décrédibiliser une parole, quel souhait porte le projet ? Amener ces différentes questions autour des sentimentalités ou du « feels » dans le champ numérique ?

RITF : Oui, l’émotion est encore souvent vue comme l’inverse de la raison, un phénomène dont il faudrait fondamentalement se méfier, instable, immature, douteux, surtout en politique. C’est le genre d’opposition binaire qui nous pourrit la vie. C’est aussi évidemment une perception très genrée et oppressive. Exprimer ses émotions serait un signe de faiblesse, de perte de contrôle, d’hystérie pour utiliser un terme lourd d’histoire, une caractéristique négative attribuée dans le discours dominant le plus souvent aux femmes en général ou aux hommes en déficit de masculinité, que ce soit pour discréditer des politiques, des artistes, ou les personnes qui témoignent d’une agression. Quand on sait où le grand projet de la Raison, le projet des Lumières, très associé à la technique, au progrès, nous a mené·e·s au 20e siècle, il y a de quoi rester dubitatif. Il y a aussi cette idée sous-entendue que le progrès, l’innovation, la technique au sens large serait dénuée d’émotion, ou si on pousse un peu, de subjectivité. On sait pourtant que la technique et la production des savoirs sont très loin d’être neutres, elles dépendent de leur contexte et des subjectivités qui les forment. Il y a d’abord, pour nous, une volonté de lier la technologie et l’émotion, de rendre apparents les liens dans un sens comme dans l’autre, puis de redorer le blason des émotions : accepter de considérer les émotions comme une vraie force sociale et aussi comme un outil de vie.

Il y a la très belle phrase de Paul B. Preciado : « la joie, c’est une technologie de vie ». Si l’on suit cette idée, l’étude des technologies englobe à la fois le domaine du numérique et le domaine des émotions. Assumer, étudier, communiquer ses émotions, c’est un entraînement à la vie – et, au final, à la joie. Organiser cette exposition, c’était ça, c’était du travail sur les émotions, avec nos émotions, à la fois à l’échelle des travaux qu’on y a présentés, mais aussi dans le projet même : c’était la joie, c’était prendre soin les uns des autres, c’était du making kin dirait Donna Haraway, créer du lien, des connexions, les entretenir, que ce soit entre des gens ou des pratiques.

Une petite précision de vocabulaire, parce qu’il nous arrive à tou·te·s d’être imprécis avec les mots qu’on utilise pour parler de ce sujet : la neuroscience nous apprend que l’émotion est une réaction physique qui s’opère en nous face à l’environnement, plus immédiate sans doute que le sentiment, qui lui s’installe sur la durée et a à voir avec un état d’esprit, une humeur. Quant à l’affect, c’est un mot qui a une longue histoire floue, le sens en philosophie et en psychologie varie. Pour nous, c’est tout ce qui est autour des émotions et des sentiments, comment on les vit, les communique, et tout ce qui charge l’air. Pour citer Patricia MacCormack : « l’affect n’a ni manque, ni contraire – tout est affect ».

(RIGHT IN) THE FEELS, vue d’exposition à la galerie de l’erg, Bruxelles, 2020

CS : L’algorithme rentable, efficace aime à se passer des affects ou à les re-capitaliser dans le système. Comment portez-vous la dimension politique de l’émotion dans votre pratique, à quel moment le projet artistique s’attache ou se détache-t-il d’une conquête de l’espace (qu’il soit numérique ou non) ?

RITF : Nous ne sommes pas très à l’aise avec le terme de “conquête” qui est un mot plutôt violent, qu’on peut aisément rattacher à une certaine forme de domination. On préfère imaginer cette exposition comme une proposition d’habitation. Cela laisse la possibilité à des personnes de s’emparer aussi de ces sujets, d’y mettre leur grain de sel.

On le sait, le capitalisme avale tout, détourne tout, recalibre tout – y compris quelque chose d’aussi primaire et universel que les émotions. Nous pensons bien sûr (entre autres) à l’industrie du wellness, les bouquins de self-help, ou ce qu’on appelle le neurocapitalisme et le design émotionnel (Peggy Pierrot a donné une super conférence sur ce sujet dans le cadre de l’exposition). Ou pire, on pense à cette fois où le patron de Google a dit que « si on ne vous fait pas pleurer, on a échoué », qui montre bien la prépondérance de l’émotion dans le vocabulaire numérique et capitaliste. Comment éviter de tomber dans ce genre de bien-pensance en surface, dénuée à notre sens de véritable force transformatrice ? Éviter la complaisance, les buts et solutions claires, atteignables et quantifiables, et les méthodes universelles. … Rien n’est simple, mais dans tous les cas, l’important est toujours de se donner le temps et l’occasion de réfléchir par soi-même à son rapport aux émotions et de chercher à se les réapproprier. C’est sans doute un processus d’abord introspectif mais qui doit aussi passer par du lien à autrui. C’est quand même la force de l’art, son potentiel comme force libératrice, introspective, donner à plusieurs personnes une expérience unique, sa capacité à changer la vie, en somme. Nous pensons que l’art peut être doté d’une force émotionnelle, même quand le sujet n’est pas explicitement celui des émotions. Dans le travail de curation, on ne voulait pas seulement montrer des travaux sur l’émotion, mais des travaux dont l’émotion est le domaine d’action. Pour finir, en reprenant ta question, on trouvera refuge chez le poète Henri Michaux : « l’espace du dedans », voilà peut-être l’espace à conquérir, ou reconquérir, d’abord.

CS : Le projet mené par votre collectif, pensé pré-pandemie, résonne beaucoup avec les différentes mutations vécues ces derniers mois. De nouveaux espaces de rencontres ont pu émerger dernièrement. Nous sommes nombreu·x·ses à avoir participé à des visio-conférences ou des apéros virtuels, ces nouvelles pratiques font réfléchir. Comment avez-vous vécu la version virtuelle de votre exposition et comment faites-vous le lien avec celle qui a eu lieu à la galerie de l’erg ?

RITF : Nous ne pouvions pas penser cette exposition d’arts numériques transdisciplinaire sans consacrer un volet aux œuvres de net art. L’exposition en ligne n’a au final pas grand-chose à voir avec la pandémie dans ses conditions d’organisation. Mais ce contexte a quelque part exacerbé plein de thèmes et de phénomènes dont on parle, et peut-être que ça a offert au projet et aux formes qu’il a prises, surtout en ligne, une pertinence accrue. Il y a eu par exemple le lancement en ligne de l’expo web, avec des concerts et performances streamé·e·s en direct – à ce moment, ce format d’événements était devenu bien plus courant, ce qui peut-être a facilité sa réception. Pour nous, ce dispositif-là faisait sens par rapport à l’expo, pandémie ou non. L’événement a été pensé spécifiquement pour le web. Ça rejoint aussi une idée qu’on a déjà évoquée : celle de travailler de l’intérieur du réseau. Réinsuffler dans Internet même des propositions artistiques à l’émotivité forte, détachées d’une logique de marché, de réseau social, ou d’exhibitionnisme, de rentabilité. D’ailleurs pas mal de travaux dans l’expo en ligne jouaient avec le détournement des outils ou des dynamiques du web – par exemple des blogs ultra-minimalistes qui décident de partager le moins de contenu possible sur leurs propres termes (Dorian Timmermans, Zeste Le Reste), ou carrément de retirer le contenu de l’équation et de ne garder que l’interface (Xavier Duffaut). Pour le lien avec le pan physique, l’expo était un tout : certaines œuvres du pan web ont été réactivées sous une autre forme dans l’espace de la galerie : nous concevons les œuvres, comme les mèmes, sans forme finale, fixe, disposées à être détournées, modifiées, reprises). L’exposition en galerie touchait plus aux frontières perméables entre le physique et le numérique, il s’agissait de propositions matérielles et palpables, qui montraient le champ d’action du numérique sur le réel – par exemple, une performance de Joséphine Jadot proposait de goûter des plats préparés à base de recettes à vertus réconfortantes partagées en ligne ; une œuvre d’Héloïse Doret donnait à voir le vivant non-humain qui évolue sur la surface de nos écrans, nourri par les manifestations physiques des émotions que l’on ressent dans l’utilisation de nos outils. La curation s’organisait autour de 7 axes thématiques, chaque œuvre à la fois de l’exposition en galerie et de l’exposition en ligne était rattachée à plusieurs axes. Ils nous ont permis d’exprimer un certain ancrage dans la lutte sans annoncer non plus de l’art explicitement activiste. Ils permettaient également de mettre en évidence les interconnexions des travaux et assuraient à notre sens une cohérence du corpus et des propos, même entre les deux pans de l’exposition.

(RIGHT IN) THE FEELS, vue d’expo à la galerie de l’erg, Bruxelles, 2020

CS : Votre site Internet qui permet de retrouver l’exposition virtuelle autant que des archives de cette première édition est pensé dans une charte graphique bien particulière, on n’échappe pas au bleu. Quels étaient pour vous les enjeux dans ce travail qui fait office d’œuvre à part entière ?

RITF : C’est le bleu Internet, le bleu des hyperliens et de la connectivité, le bleu de l’écran de Windows quand il crashe (le « blue screen of death »), mais aussi le bleu du blues, du feeling blue. C’était évident pour nous que le bleu serait la couleur par défaut de l’exposition.

Dans la conception de l’identité visuelle de ce projet, Laurie s’est plu à jouer avec la notion de fonctionnalité. Le texte et les infos sont mis en page de façon minimale et radicale, mais à côté, on est allé mettre à l’épreuve les limites de la lisibilité, notamment avec “logotype-image” de l’exposition, aux formes cryptiques et lyriques, ou avec l’iconographie sous forme de gifs animés.

Le site a été pensé comme un objet de design. Il y a ce contraste entre la fonctionnalité et la poétique : être un espace d’archivage, d’informations et de communication simple, et en même temps, nous voulions, une fois de plus, aller au-delà pour réellement habiter l’espace numérique. Il était important pour nous de produire un espace en ligne regroupant toutes les informations. Nous sommes sensibles à l’acte d’archivage, aux enjeux aussi de cet acte : écrire une narration, raconter comment ça s’est passé, comment les documents sont réceptionnés, triés. On tenait à ce que le site utilise les possibilités de connexions et d’intermédialité d’Internet, donc on a compilé des liens vers tous les sites et réseaux des participant·e·s, et on a cette section « ressources » avec différents articles, vidéos, pdfs autour des thèmes de l’expo. Puis Martin a eu l’idée des petits gifs super kitsch, clin d’œil nostalgique au web 1.0, qui surchargent vite l’espace du site – assez littéralement, c’est un miroir de la dynamique de surcharge de contenu sur Internet qui peut provoquer des émotions fortes, malgré (ou peut-être par) l’illisibilité, le bruit, le trouble. .. On doit être un peu fleur bleue, mais cette avalanche de gifs nous touche beaucoup.

Pour le logo, Laurie a détourné une fonte libre d’une typographe américaine, Leah Maldonado, qui était déjà très expressive pour la pousser au maximum. Le résultat est à peine lisible, mais il est tellement fort ! Outre qu’on retrouve dans le processus encore une forme de détournement typique des dynamiques Internet, c’est presque un hack, une désobéissance de pousser un lettrage à la limite du lisible, il y a une volonté de maximisation des émotions, c’est presque accélérationniste quelque part : les pousser à fond, même si elles en deviennent temporairement incompréhensibles, pour se forcer à les ressentir, les vivre, les confronter, pour au final mieux les comprendre. C’est une dynamique typique sur Internet – l’absurde qui dévoile une simplicité retrouvée.

CV : Vous définissez certains de vos partis-pris par une sorte de pratique du « hacking ». Que signifie pour vous ce terme ?

RITF : Pour nous, le hacking, c’est fondamentalement un détournement et la réappropriation d’une technologie. C’est évidemment un mot qui est fortement associé aux technologies récentes, mais on peut prendre le terme au sens le plus large possible, en dehors du domaine du numérique. … Bernard Stiegler a cette phrase d’une simplicité et force incroyable : « réinventer l’invention ». C’est un peu ça, le hacking, c’est se réapproprier un outil pour qu’il serve mieux à nos besoins, pour qu’il nous aide à vivre un peu mieux. Nous pensons que la compréhension du fonctionnement d’une technologie apporte beaucoup à l’expérience de cette technologie – en termes d’indépendance et d’ouverture des possibles, de résistance, mais aussi tout simplement en termes de plaisir.

Il y a une connotation morale derrière ce terme aujourd’hui : hacker est un acte criminel, dangereux, voire terroriste. On pourrait dire que pour nous, un·e hacker est simplement quelqu’un qui refuse un formatage oppressif des technologies et cherche activement à détourner les usages et effets de celle-ci. Ce qui est en soit un acte de résistance (que nous jugeons essentiel). Il faudrait démocratiser la figure du hacker et on encourage chacun·e à son échelle, à ouvrir les boites noires. C’est dans cette dynamique que les licences libres et les logiciels open source sont chers à nos cœurs : ce sont des principes qui encouragent activement la réappropriation des technologies, avec en plus cette dimension du commun, de la communauté, de la solidarité.

Enfin, nous voulions évoquer le Manifeste Hacker de McKenzie Wark, un livre dans lequel elle propose une vision large et puissante du hacking : n’importe qui produisant des nouvelles informations, sensations, émotions à partir de données brutes, hacke – et dans cette perspective, tout peut être hacké. En somme, l’univers technique tout entier a été produit par des hackers, tandis que des classes dominantes s’accaparent et exploitent ces inventions, qui finissent par nous opprimer.

La condition pour qu’émergent de nouvelles perceptions et émotions est la liberté totale de l’information et des flux. Sans quoi, l’information devient un produit capitaliste et les entités dont les profits dépendent de la rareté artificielle de cette ressource nous imposeront des formes et canaux redondants et ultimement oppressifs. Quand on met en lien ces idées qui ont presque vingt ans avec l’essor actuel des NFT, il faut continuer à se poser des questions. Hackons, donc, toujours, tout le temps, tous ensemble, à nos échelles : battons-nous contre notre reprogrammation et pour la liberté : la nôtre et celle de tout ce que l’on crée.

(RIGHT IN) THE FEELS, vue d’exposition à la galerie de l’erg, Bruxelles, 2020

CS : Vous jouez dans la sphère du numérique, parfois avec humour, parfois dans une position plus critique ; comment échapper au « totalitarisme technologique » dont vous faites mention sur votre site Internet ? Si le code est « le langage à l’état pur » comment faire émerger une sensibilité et une recherche de l’attention au cœur d’un monde numérisé ?

RITF : Ça demande une pratique consciente et informée du numérique, comprendre comment ça marche, voir ce qu’il y a à l’intérieur. Marshall McLuhan disait : « nous façonnons nos outils, puis nos outils nous façonnent ». Il s’agit de comprendre comment la technologie nous programme, quelles vies elle nous impose. La force du capitalisme et de tous les systèmes de domination, c’est qu’ils s’imposent comme naturels, comme éternels, sans alternative. Quand nos vies numériques sont régies par les mêmes principes de monopoles, de bulles, d’algorithmes prédictifs, de surveillance généralisée, nous risquons de tomber dans la même monotonie et de ne plus voir en dehors des sentiers tracés par les forces dominatrices et oppressives. Le risque est d’abord émotionnel et vital : perdre de vue nos propres émotions peut retirer tout sens à la vie. Ce projet en soi, et les travaux qui le composent, cherchent à fonctionner ainsi : se ré-approprier le numérique, se réapproprier nos émotions.

Pour réfléchir au totalitarisme technologique, on peut penser aux outils que nous utilisons chaque jour, redéfinir son workflow. Des solutions existent : on peut citer le travail formidable de framasoft, qui propose des alternatives open source aux logiciels qui ont le monopole, et qu’on a beaucoup utilisées dans l’organisation de ce projet. Partager (son code, sa production, ses idées…) devient ici un acte de lutte. Le partage devient un outil qui permet de court-circuiter le capitalisme.

À propos du code, et du langage numérique : nous trouvons dans le langage en général, et donc aussi dans le langage numérique, un champ d’action propice à ces questionnements. Pour qu’une chose intègre le réseau numérique, que ce soit du texte, une image, une idée ou une émotion, elle doit être transformée en langage – du langage binaire, certes, des 0 et des 1 – mais entre, ou plutôt avec 0 et 1, il y a déjà une infinité. À un second niveau, on trouve aussi dans la performativité du code et des algorithmes une certaine force presque magique : du langage qui annonce et réalise sa promesse. Une fonction qui s’exécute, c’est comme une formule magique, le langage s’active et agit sur le monde. Enfin, à un niveau plus apparent, le langage vernaculaire et populaire du web est aussi un domaine d’action au potentiel fou – avec ( RIGHT IN) THE FEELS, nous étions le plus souvent dans ce champ-là. Mais en fait, travailler sur le numérique revient in fine à travailler l’information, avec et dans du langage.

CS : Right in the feels. Droit dans le cœur ? Quel est le mème qui vous a percuté·e·s dernièrement ?

G.RF : Il y a quelques mois, il y a eu ce bateau coincé dans le canal de Suez. Les mèmes cette semaine-là étaient super, ils exprimaient si bien l’absurdité totale de la situation et de toutes ces ramifications économiques, historiques, sociales. …. Puis le bateau a été débloqué, le monde est passé à autre chose. Et j’ai vu l’autre jour ce mème-ci, qui regrette ce temps où nous étions soi-disant si heureux, la vie était plus simple. … c’est à la fois une parodie au ton totalement désespéré et en même temps vaguement optimiste, ça me rappelle que tout est relatif grâce au passage du temps. …

L.G : Un petit exercice pour revenir dans le présent lorsque les émotions sont trop fortes.

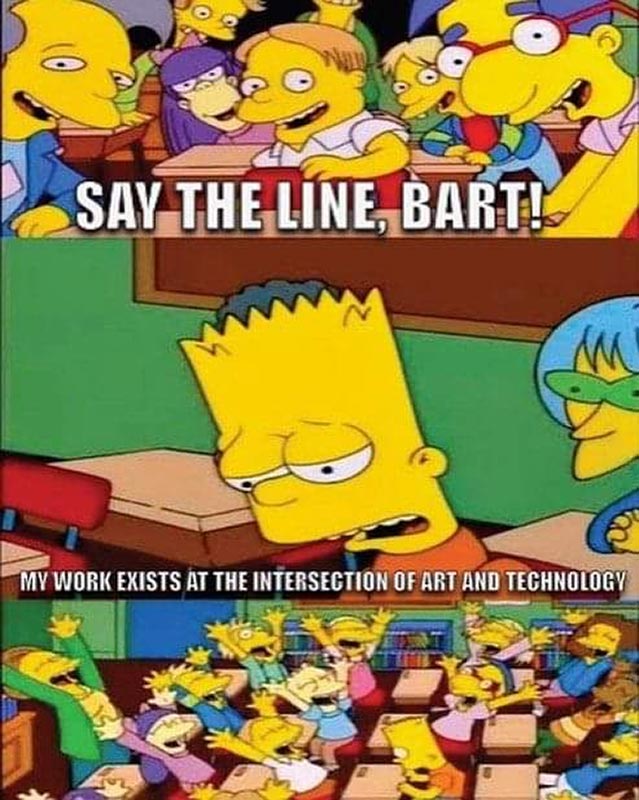

M.C : Avec cette image c’est surtout l’œuvre entière de l’artiste états-unien Brad Troemel que j’ai envie de vous faire découvrir. Il arrive avec humour et précision à détecter et expliquer des mécanismes obfusqués de l’art contemporain, de la technologie, des réseaux sociaux et des technolo-gies de la communication en général. Une pratique pédagogique salvatrice qui nous amène à repenser ce qu’on a pu apprendre dans nos écoles d’art et ailleurs.

En couverture : vue de l’exposition (RIGHT IN) THE FEELS à la galerie de l’erg, Bruxelles, 2020