La place de l’humain par rapport aux machines est un des questionnements qui taraude le contemporain, sans pour autant être nouveau. Chaque nouvel âge technologique et chaque pas d’ampleur franchi sur la voie de l’allègement du labeur humain dans l’exécution d’une tâche tend à raviver les utopies de la fin du travail autant qu’à exciter la crainte du remplacement des humains par les machines. Nous tournons en rond, depuis les premiers bris de machine luddites jusqu’à aujourd’hui, dessinant au travers des siècles les cercles concentriques de peurs de la substitution, toujours peu ou prou exprimées en des termes proches, de révolte en révolte et de siècle en siècle. Cette concurrence séculaire avec les machines, qui trouve ses racines dans le xviie siècle européen, peut être pensée à nouveaux frais grâce aux formes contemporaines que lui donne Xavier Antin.

Le dictionnaire du Littré définit le polymathe comme une « personne qui a étudié beaucoup de sciences différentes », cf. https://www.littre.org/definition/polymathe

Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison (Gallimard, Paris, 1975), p. 30-31.

René Descartes, Traité de l’homme (1648).

Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, trad. Senonevero et Julien Guazzini (Entremonde, Genève, 2018), p. 218.

Ibid., p. 219.

Ibid., p. 221.

Privatisation par les grands propriétaires, advenue en Angleterre dès le xvie siècle, des terres appelées « communs », jusqu’alors collectivement cultivées aux abords des villages. Cette privatisation s’effectue en faveur de l’élevage – notamment ovin –, qui est à la fois cause et conséquence de l’essor de l’industrie textile en raison de ses besoins importants en laine.

Federici, op. cit., p. 221.

Ibid.

Ibid., p. 232.

11 Karl Marx, Le Capital. Critique de l’économie politique, Livre premier, tome deuxième (Éditions Sociales, Paris, 1954), p. 110, cité dans Vincent Bourdeau, François Jarrige et Julien Vincent, « Le passé d’une désillusion : les luddites et la critique de la machine », Actuel Marx, no 39, 2006, p. 145‑165.

Ibid.

Edward Palmer Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise (Le Seuil, Paris, 2012).

Thèse développée dans Reinhart Koselleck, Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques (Éditions de l’EHESS, Paris, 1990).

Bourdeau et al., op. cit. (note 11), p. 147.

Type d’imprimante permettant d’imprimer des grands formats.

Entretien avec l’auteure, 9 novembre 2019.

Éthique selon laquelle les seuls principes moraux légitimes sont ceux de la non nuisance et de l’égale considération des intérêts, cf. Ruwen Ogien, L’Éthique aujourd’hui. Maximalistes et minimalistes (Gallimard, Paris, 2007).

Entretien avec l’auteure, 9 novembre 2019.

Paul Lafargue, Le Droit à la paresse (1880) (Éditions Allia, Paris, 1999), p. 36.

« […] the disappearance of the systems of representations that placed the working body at the juncture of nature and society – […] the disappearance of the human motor. » (traduction de l’auteure), cité dans Anson Rabinbach, The Human Motor: Energy, Fatigue, and the Origins of Modernity (University of California Press, Berkeley, 1992), p. 300.

Une généalogie du conflit humain-machines

Il semble aujourd’hui évident de supposer la compétition entre machines et humains. Nous devrions savoir, nous devrions être fort·e·s de notre certitude qu’un certain nombre d’opérations d’intellection, de cognition et de choix ne peuvent et ne pourront jamais être réalisées par une machine. La victoire de l’ordinateur Deep Blue sur le champion d’échecs Garry Kasparov, en 1997, ou bien la réussite au test de Turing d’un ordinateur se faisant passer avec succès pour un adolescent, en 2014, ont pourtant fait sensation. Chaque communiqué et article de presse annonçant ces succès technologiques contribue à raviver le péril d’une indistinction au seuil de notre imaginaire. Toutefois, un retour sur l’historicité de ces inquiétudes montre que celles-ci reposent toujours, depuis la première industrialisation, sur le choc produit par le « progrès » accompli vers un état de la technologie jamais connu jusqu’alors. Plus encore, ce ne sont pas seulement les prouesses des machines, mais la façon dont l’humain se perçoit et l’endroit où il place son humanité, qui pourraient être à l’origine de ces inquiétudes.

La conception mécanique du corps est l’objet principal de ces craintes renouvelées. Elle se fait jour à la fin du XVIe siècle, avec le philosophe Francis Bacon, puis dans la première partie du XVIIe siècle, quand René Descartes et Thomas Hobbes, puis le physicien Isaac Newton, et dans un autre registre, le polymathe1 William Petty, œuvrent à « créer » le corps. Cette redéfinition s’inscrit dans une perspective plus large de modification des formes de la discipline sociale qui commence à considérer le corps individuel comme une menace qu’il convient de discipliner pour maintenir l’ordre du corps social. Chez Bacon, parce que le corps est conçu comme une grande machine, il peut être connu et décrypté : l’entité corporelle peut être « pénétrée dans tous ses secrets ». Cette idéologie nouvelle réduit ainsi le corps à être « pris dans un système d’assujettissement » et à être « calculé, organisé, techniquement réfléchi2». La philosophie mécaniste qu’élaborent Descartes et Hobbes au siècle suivant poursuit dans cette voie : dans le Traité de l’Homme3, Descartes conçoit « cette machine », ainsi qu’il qualifie le corps humain, comme n’étant qu’un automate dont « [l]a mort ne vaut pas plus un deuil que le bris d’un outil4», tel que l’écrit la philosophe Silvia Federici. Dans un moment de « science du travail capitaliste naissante5», ces pensées sont à l’origine de l’idée selon laquelle le corps peut être subordonné à des modes de travail impliquant prévisibilité et uniformité des comportements. « [C’est] dans les spéculations des deux philosophes que nous trouvons conceptualisée pour la première fois la transformation du corps en machine-travail6», résume-t-elle. Intéressée par les origines de l’accumulation primitive et les conséquences du mouvement des enclosures7 sur la capacité des femmes à tirer de leur labeur des moyens de subsistance, Federici tissait ainsi, à la suite de Michel Foucault, l’histoire des métaphores utilitaires appliquées au corps en ce premier xviie siècle, lesquelles se sont déplacées du rapport entre terre et travail au rapport entre corps et travail8. Une pensée analogue à celle développée par Isaac Newton au sujet de la masse et du mouvement – la masse tend à l’inertie si aucune force ne lui est appliquée – aurait investi la vision du corps, « inerte, chose stérile que seule la volonté pouvait animer9». Une volonté répondant en l’occurrence au nom de « travail » et remplissant la fonction de la force sur la masse. Et Federici de conclure que « ces métaphores mécaniques reflètent moins l’influence de la technologie en soi, que le fait que la machine soit devenue le modèle du comportement humain10» au cours du XVIIe siècle.

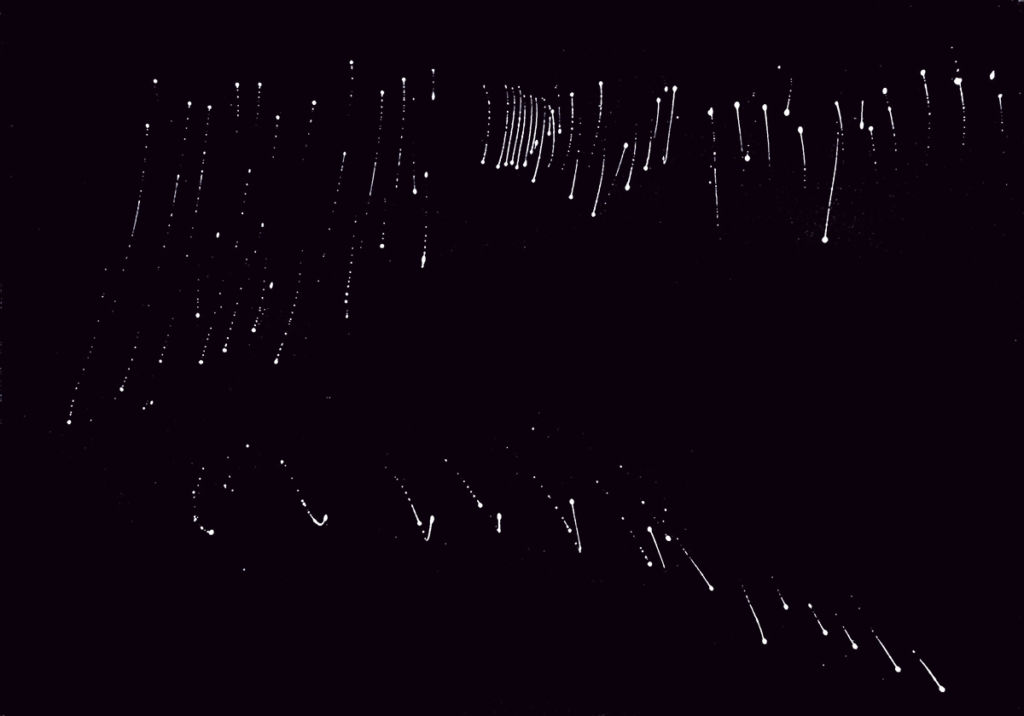

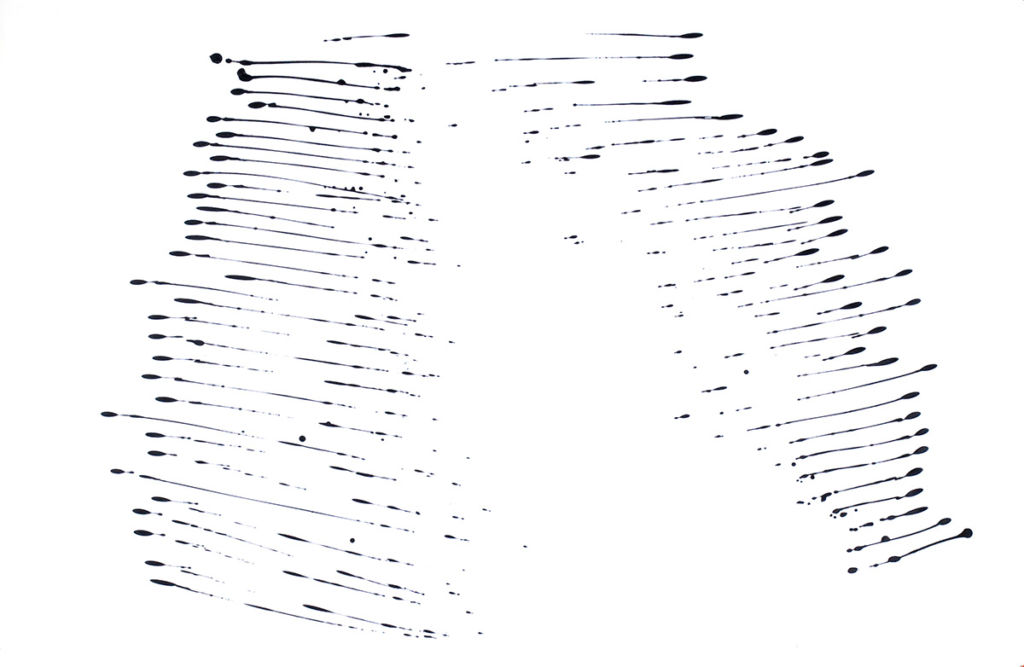

Xavier Antin, Sans titre, exposition Learning with errors, galerie Crèvecœur, Paris, 2012 © Photo Aurélien Mole / © Adagp, Paris, 2020

Une histoire ouvrière

Aussi, du XVIIe siècle au XIXe siècle, un filtre mécaniste est appliqué au corps, rendant possibles les analogies, mais plus encore les comparaisons, et donc les compétitions, avec l’inanimé. Ainsi, dans son récit de l’épisode luddite anglais advenu entre 1811 et 1812, Karl Marx citait des soulèvements préalables survenus depuis le premier XVIIe siècle en Angleterre. Il montrait, contre toute attente, que la révolte contre les machines n’avait pas attendu le luddisme pour exister11. L’histoire du luddisme, à laquelle Xavier Antin s’est intéressé au travers des œuvres évoquées ici, n’inaugure donc pas complètement la révolte contre le corps comme « machine-travail ». Le luddisme anglais et les révoltes des canuts français constituent bien plutôt l’aboutissement d’une défiance apparue avec la modernité.

Quand les premières révoltes survinrent en Angleterre en 1811, dans les villages situés aux alentours de Nottingham, les revendications de la bonneterie ne s’opposaient pas, à proprement parler, aux machines. Celles-ci étaient jusqu’alors acceptées tant qu’elles rendaient plus estimable encore l’agentivité humaine. Les révoltes de 1811 étaient focalisées sur le travail bâclé réalisé au moyen de machines qui, de ce fait, portaient atteinte à l’honneur de ces ouvriers à l’indéniable savoir-faire12. La révolte initiale reposait en somme davantage sur les conditions de travail – ce que l’adjonction de machines au procès de production fait à la part humaine du travail – que sur les conditions d’emploi – le remplacement d’êtres humains à telle ou telle tâche par des machines –, conditions d’emploi qu’on acceptait initialement de voir améliorées par leur mécanisation.

Ce phénomène de bris de machine, que l’historien E. P. Thompson baptisa le premier du nom de luddisme, a donc agi comme un catalyseur pour penser ce refus d’indistinction, propre à l’époque industrielle, entre humains et machines. En effet, La Formation de la classe ouvrière anglaise13 fait également le récit avant la lettre du refus de ces ouvriers de s’inscrire dans le « régime moderne d’historicité 14». Tandis que le régime ancien, auquel continuaient de se référer les Luddites, était pétri de rythmes cycliques, de tradition et de pérennité, le régime moderne d’historicité qui apparaît au cours des deux dernières décennies du XVIIIe siècle entraîne ses contemporain·e·s dans une marche forcée vers le progrès, rendant caduque l’ancienne pensée cyclique du temps. Les historiens Vincent Bourdeau, François Jarrige et Julien Vincent ont dépeint ce rapport au temps des Luddites, mâtiné de répétitions : « [l]es ouvriers, puisant dans les ressources d’une tradition politique aussi bien insurrectionnelle que constitutionnelle, cherchaient par le bris de machine, mais aussi par la pétition et la revendication corporatiste, à préserver leur cadre de vie, leurs mœurs, leurs valeurs professionnelles et la qualité des produits15. » Dans un monde de la première industrialisation, dont les systèmes de production comme les institutions sociales étaient sans cesse remis en cause, les attaques des Luddites sur les machines, ces concurrentes aux gestes qu’ils exécutaient jusqu’alors, font signe vers le refus de s’inscrire dans une historicité moderne qui carbure à l’espoir investi dans un futur meilleur. On les craint, on leur fait barrage, mais au fond, réussit-on vraiment à les stopper, et au nom de quoi ?

Les machines expérimentales de Xavier Antin

Depuis les premiers soulèvements au XVIIe siècle jusqu’aux premiers éclats luddites, le dénominateur commun de ces controverses repose sur l’humanité du travail. Poursuivant cette histoire des révoltes contre la concurrence machinique, Xavier Antin réactive l’histoire du luddisme non pas comme un soulèvement contre les machines, mais comme une occasion d’expérimenter leur potentiel révolutionnaire. Dans une pièce simplement intitulée Les Luddites (2012), un traceur16 était hacké par l’ajout de pinceaux sur ses têtes d’impression. Il était attendu de celui-ci qu’il imprime une reproduction d’une gravure représentant des Luddites s’attaquant à un métier à tisser Jacquard. Ce dernier, dont le fonctionnement à cartes perforées fut une proto-informatisation du tissage des indiennes, fut au cœur des révoltes des Canuts en 1831 et 1834 à Lyon. Les Luddites avait donc pour sujet la représentation de l’une des machines qui cristallisa les plus vives colères ouvrières de l’industrie textile française du premier XIXe siècle, autant que la subversion d’une autre machine quant à elle inventée dans le deuxième XXe siècle. En effet, la représentation qui finalement émanait du traceur était surprenante. L’image n’apparaissait que de façon fantomatique, car imprimée avec 1% de la densité d’encre nécessaire, tandis que les pinceaux fixés sur les têtes d’impression avaient étalé l’encre, brouillant ainsi toute lecture de la reproduction de la gravure. L’obstruction de l’image participait alors d’un luddisme dont le sabotage n’annulait pas le fonctionnement de la machine ; il ne s’agissait pas de détruire cette dernière, mais d’en dérégler les capacités. La machine, celle en qui on a confiance pour produire et reproduire de façon standardisée, se voyait investie du principe même de la contestation. Plus encore, le projet permettait de s’apercevoir qu’une machine, en soi, est dénuée de menace pour qui veut bien en examiner et en désenchanter les entrailles : « J’ai remis les mains à l’intérieur de la machine, déclarait Xavier Antin, pour y retrouver une forme d’humanité, pour y redécouvrir des opérations et des gestes miniaturisés par l’outil numérique, afin de rappeler ce qu’à une certaine époque étaient un geste, un bras, un système de production17. » L’histoire de la production ne se dissocie pas ici de l’histoire de son détournement et de ses usages impropres.

Xavier Antin, The Weavers, vue d’exposition, CAC Brétigny, Brétigny-sur-Orge, 2020 © Photo Aurélien Mole / © Adagp, Paris, 2020

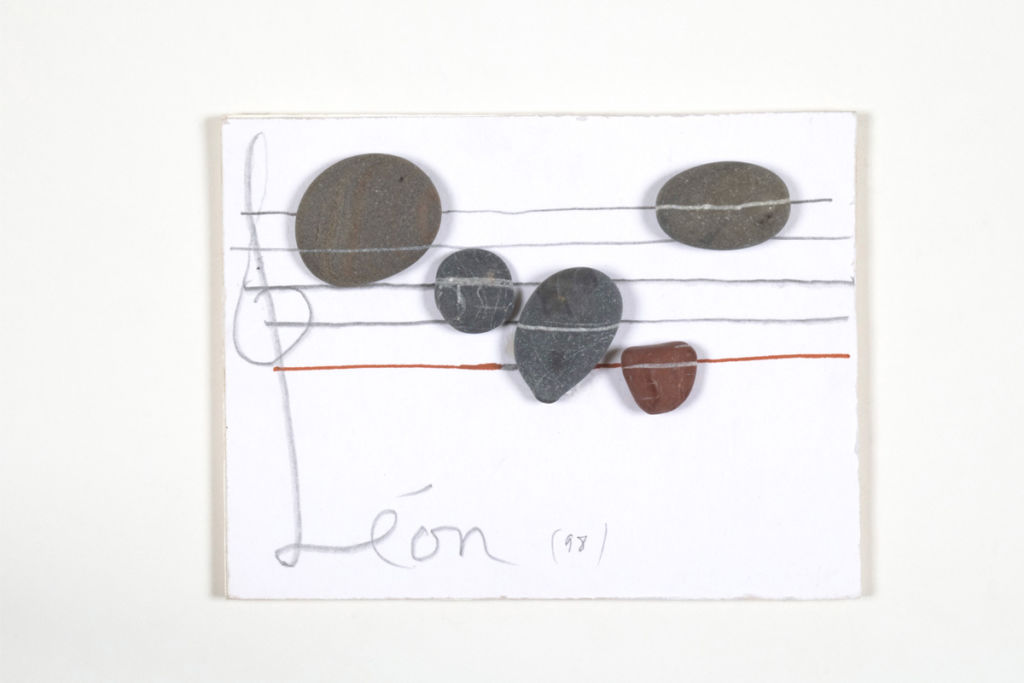

Machine et critique de la valeur

Le traceur des Luddites était pris dans une réflexion plus large sur l’organisation des systèmes de production. Cette recherche, dont on a pu observer d’autres expressions dans l’œuvre Just in Time or A Short History of Production (2010) et les expositions Learning With Errors et Offshore, présentées à la galerie Crèvecœur, à Paris (2014), et The Eternal Network au centre d’art Spike Island, à Bristol (2016), fait se rejoindre l’histoire de l’impression (qui a éminemment trait à l’histoire de la diffusion des révoltes) et l’histoire de la production industrielle (qui les fit naître). Elle s’est renouvelée dans le travail de l’artiste avec une machine qui, cette fois, a pour fonction de « miner » du Bitcoin, opération consistant en la vérification de la validité de transactions monétaires, et donnant lieu à une rétribution de celles et ceux qui, grâce à leurs serveurs informatiques, ont effectué l’opération. Cette cryptomonnaie, la plus connue de toutes celles existantes à ce jour, se voit ainsi amassée par la machine grâce à une succession d’actions de minage cumulées. Une première œuvre ainsi créée a été montrée à Singapour entre décembre 2018 et mars 2019 au centre d’art Aloft Hermès pour l’exposition Vanishing Workflows (des fleurs de Singapour). Elle consistait en une sculpture faite d’un châssis métallique au centre duquel se trouvait le dispositif extrayant le Bitcoin. Son procédé fut dédié à l’achat de fleurs auprès d’un commerce de la ville. Quand la somme requise pour permettre l’achat d’un bouquet était atteinte, la commande était automatiquement passée, puis les fleurs livrées et disposées dans l’espace d’exposition, le tout formant une nature morte évolutive composée de lys, de chardons, d’œillets, d’eucalyptus et autres fleurs et feuillage. Cette première étape du projet tendait à explorer la place de l’humain dans la production, dans une perspective à mi-chemin entre le rêve libertarien – qui procède de la doctrine du libéralisme radical, à laquelle sont fortement attaché·e·s les créateur·ice·s du Bitcoin, et qui prône la disparition de l’État au profit d’une coopération libre entre les individus – et le réordonnancement sauvage des pouvoirs politiques et économiques au nom de ce libéralisme radical. Elle donna lieu à une œuvre aussi fascinante qu’elle s’avéra dystopique : au sein de ce système qui envoie des ordres automatisés, l’initiative humaine était réduite à portion congrue. La machine servait, somme toute, à explorer le potentiel de minimalisme moral18 du projet par son fonctionnement en circuit fermé.

Revenue en Europe, la machine s’est vue accompagnée de deux nouvelles homologues : elles ont été présentées concomitamment, à Paris et à Marseille, de mai à juillet 2019, dans les espaces de la galerie Crèvecœur. Le projet d’exposition marseillais, intitulé La Dépense, avec témoins, mobilisa le dispositif d’extraction du Bitcoin pour soutenir les projets d’Éva Barto, Kevin Desbouis et Guillaume Maraud, les trois artistes invité·e·s à engager cette dépense. Tou·te·s trois se partagèrent les 412,49€ que la machine réussit à miner au cours de l’exposition (« le cours du Bitcoin était alors bas19», explique Xavier Antin). Quand la première artiste choisit de participer au règlement de la note d’électricité de la galerie pour le temps de l’exposition – les machines étant gourmandes en énergie –, le second se rémunéra pour le travail d’écriture développé pour et durant l’exposition, tandis que le troisième reversa les revenus à son fonds de soutien « 23122015 ». Le dispositif était dissimulé tout en demeurant accessible et visitable dans le sous-sol du lieu. Il laissait trace de sa présence par le long câblage qui appelait à aller le dénicher. L’espace parisien en revanche le présentait en son centre, où son souffle bruyant semblait exprimer son effort, tant et si bien qu’il fut programmé pour ne fonctionner qu’aux moments où le personnel de l’espace d’exposition s’en absentait. L’artiste a ainsi créé des « machines dérangeantes », dérangeantes par le bruit qu’elles génèrent et qui leur donne « un air de bestiole », contrevenant aux bonnes conditions de travail du personnel de galerie, et par les faibles bénéfices retirés qui révèlent le déclin inexorable de la rentabilité du minage de Bitcoin.

Sa machine, explique Xavier Antin, n’a pas de raison d’être si elle ne sert pas à financer d’autres projets. L’éthique redistributive progressivement conférée à cet outil de production de richesse préside désormais à ses utilisations. Elle prend part à une forme de potlatch où chacune de ses émissions de richesse correspond à une dépense, qui justifie sa raison d’être et sa mise en marche, donnant à quiconque en bénéficie l’opportunité de développer sa pratique. Il n’y aurait pas de sens à la faire fonctionner dans une perspective thésaurisatrice, insiste l’artiste. Le trésor qu’elle renferme consiste bien plutôt dans sa capacité à subvenir aux besoins des projets d’autrui. Prolongeant la mise en exergue des traces d’humanité dans les machines, présente dès ses premiers projets, la machine à miner contribue à faire communauté – d’artistes autant que d’œuvres.

Xavier Antin, Just in Time, or A Short History of Production (installation), 2010 / © Adagp, Paris, 2020

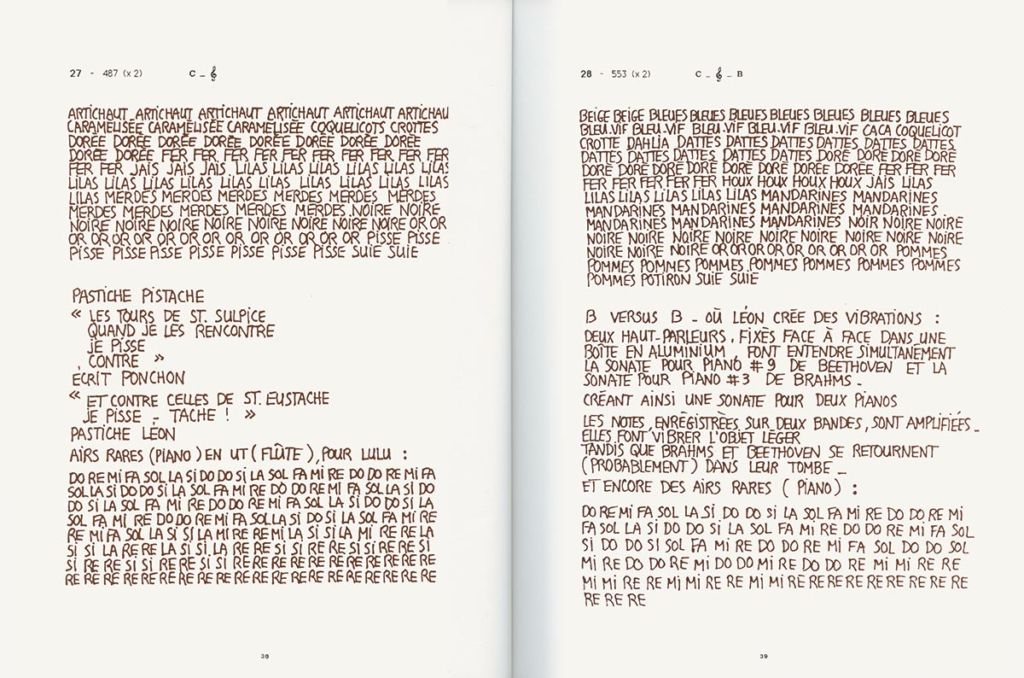

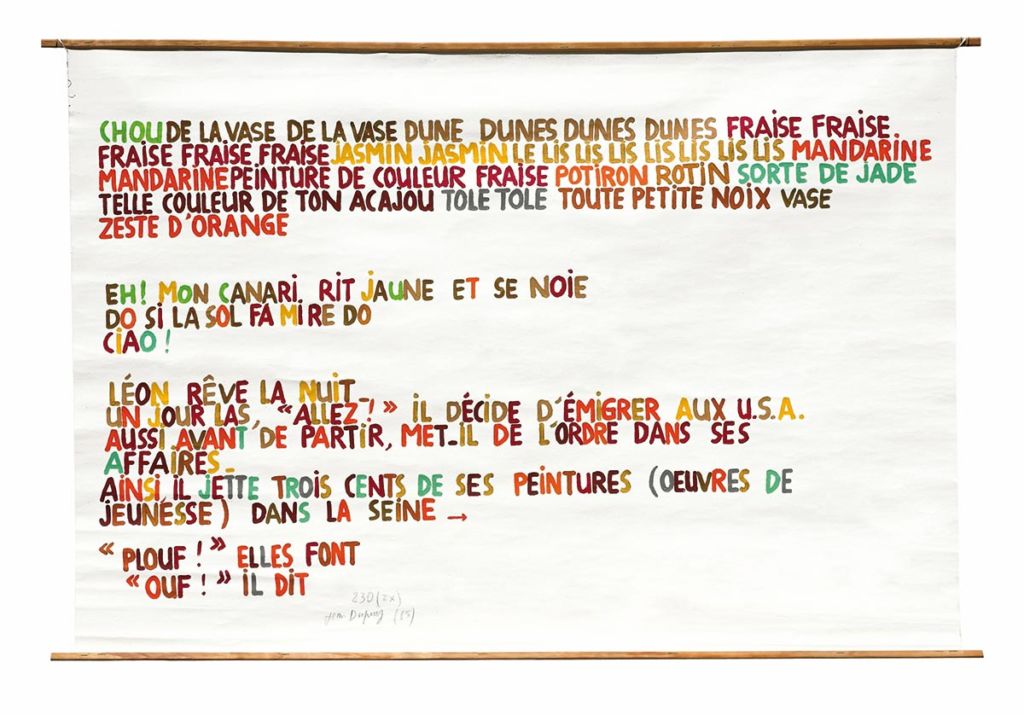

Des machines intelligentes

L’élan conciliateur que l’artiste a impulsé avec les machines et en leur sein même ne s’arrête pas ici. Pour un projet au centre d’art CAC Brétigny, présenté entre janvier et mars 2020, sept nouvelles machines créées pour l’occasion et dotées d’intelligence artificielle développent entre elles un échange verbal. Le titre donné à cette installation, Weavers, emprunte au nom anglais donné aux tisserands, mais aussi aux tisserins, oiseaux qui tissent leurs nids en communauté. Les sculptures se voient toutes dotées d’une intelligence artificielle qui puise dans une vaste base de données de textes choisis spécifiquement pour chacune d’elle, participant à l’élaboration de leur caractère. Elles développent entre elles une écriture qui s’inscrit dans la continuité des expérimentations de l’Oulipo et de la poésie concrète anglo-saxonne. Chacune de ces machines tisse du texte autant que des liens sociaux, contribuant à créer une société de machines, analogue aux organisations humaines ou animales. Dans ce projet, la machine n’est pas érigée en altérité mécanique face à l’humain : elle forme son prolongement en tant qu’outil et miroir qu’il se tend à lui-même. À terme, une publication restitue les échanges que, comme les tisserins, elles ont noués entre elles au fil de l’exposition.

En 1880, lors de la publication de son Droit à la paresse, Paul Lafargue déplorait qu’ « [à] mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l’homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l’ouvrier, au lieu de prolonger son repos d’autant, redouble d’ardeur, comme s’il voulait rivaliser avec la machine. Ô concurrence absurde et meurtrière20! » À cette surenchère entre humain et machines de l’ère industrielle contre laquelle se dressèrent les Luddites, a succédé, au siècle suivant, l’époque du post-workerism, prônant la fin de la théorie de la valeur travail et la désuétude du corps dans le procès du travail. À en lire l’historien Anson Rabinbach, le corps de la fin du XXe siècle se voit frappé d’obsolescence. Il observait, dans The Human Motor, un déplacement du travail du centre vers la périphérie de la société, symptôme de « la disparition des systèmes de représentation qui avaient placé le corps au travail à la jonction de la nature et de la société – […] la disparition du moteur humain21. »

C’est autour de cette présence raréfiée du corps comme trait d’union que s’enroule, à première vue, le fil rouge qui lie entre elles les machines de Xavier Antin : chacune d’elles frôle les bornes de l’anthropomorphie, qu’elles soient machines complices de la révolte comme du processus de création (Les Luddites ; Just in time or a short history of production ; Learning with errors ; The Eternal Network), machines-substituts (Vanishing workflow) ou bien machines adjuvantes (La Dépense, avec témoins ; The Weavers). Les œuvres qui en émanent révèlent que si bien des actions qu’on dit humaines ne nous appartiennent pas, en revanche, les usages des machines créées nous reviennent. Ces projets ne prônent ni la candeur envers toute nouvelle machine ni le techno-scepticisme. Ils rappellent, en revanche, que nous sommes en droit et en capacité de créer des machines à la hauteur de ce que nous souhaitons ou de ce que nous ne souhaitons pas d’elles. Nous qui craignons d’être supplanté·e·s dans notre agir, voici que face aux machines, nous nous voyons rappelé·e·s à l’évidence oubliée qu’elles peuvent être faites pour faire, faites pour ne rien faire, et aussi, faites à faire des choses improductives mais riches de potentialités d’agir par le sabotage, le hacking et le bricolage pour celles et ceux qui les ont créées.

Éditeur : Vincent Simon

Remerciements : Laurence Bertrand Dorléac

Couverture: Xavier Antin, Worker (Kevin), exposition La dépense (avec témoins), galerie Crèvecœur, Marseille, 2019 © Photo Jean-Christophe Lett / © Adagp, Paris, 2020

Ce texte est produit avec le soutien de la Fondation Antoine de Galbert (Paris) :

https://fondationantoinedegalbert.org/