Si tout le monde pense pouvoir cerner avec un minimum d’assurance et de précision ce qu’est un syndicat, personne ne sait précisément quels flux juridiques, économiques ou sociaux une activité de syndicaliste est capable de générer, d’augmenter ou de stopper. Comment, au-delà, ou plutôt en deçà des formes visibles du fait syndical (mobilisations, déclarations, pétitions, assignations) se tisse un ensemble de gestes et de liens qui modifient la texture du réel et font advenir de nouvelles normes, à rebours de la logique instrumentale des indicateurs chiffrés. Un essai par l’écrivain et syndicaliste Laurent Quintreau.

Judith Butler, Rassemblement Pluralité, performance et politique (Fayard, 2016).

David Graeber, Bureaucratie, l’utopie des règles (Les Liens qui Libèrent, 2015)

Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel (Editions de Minuit, 1968)

Philippe Lorino et Michel Sailly, Lean (Séminaire n° 35 de l’Observatoire des cadres, cfdt cadres, 2014)

Micea Eliade, Le chamanisme ou les techniques archaïques de l’extase (Bibliothèque historique Payot, 2007)

Harmut Rosa, Accélération, Une critique sociale du temps (La Découverte, Paris 2010)

Frédéric Gros, Désobéir (Albin Michel, 2017)

Valérie Charolles, Philosophie de l’écran : dans le monde de la caverne (Fayard, 2014)

Théodore Adorno, Minima moralia : Réflexions sur la vie mutilée (Payot, 2016)

Frédéric Lordon, La société des affects. Pour un structuralisme des passions (Editions du Seuil, 2013)

Marcel Duchamp, Entretiens avec Pierre Cabanne (Allia, 2014)

Nicolas Bourriaud, Formes de vie, l’art moderne ou l’invention de soi (Denoël, 2003)

Ecosystème silencieux

Machinerie humaine au service d’un collectif, l’organisation syndicale produit socles de droits et filets de sécurité pour l’ensemble de la société. Il est ainsi des secteurs de la protection sociale et de la formation, gérés dans les pays scandinaves, en Allemagne ou en France par des instances paritaires au sein desquelles employeurs et salariés (en nombre égal) débattent, se concertent, s’autorégulent. On pourrait en dire tout autant des différents lieux syndicaux où s’élaborent, avec des représentants du patronat, la justice au travail, les salaires minimas conventionnels ou les contentieux liés à la maladie ou aux accidents professionnels : conseil des prud’hommes, commission paritaire des conventions collectives, tribunal de la sécurité sociale…

A l’inverse des sphères politiques ou de celles du show-business, impensables sans une hyper-visibilité médiatique et une inflation des egos, une organisation syndicale agit pour des millions de personnes dans le silence et l’anonymat, restant fidèle à l’étymologie du mot (composé du radical « syn » qui en grec ancien marque la réunion, la sympathie d’être avec, et des deux dernières syllabes « diké », qui désignent le droit, la justice). Traversant de nombreux domaines d’expertise, le syndicalisme fait des trouées et trace des lignes de fuite entre les disciplines et les savoirs (droit, sociologie, psychologie, comptabilité…) pour armer une indignation collective à l’encontre de certains aspects de la réalité. A sa charge de trouver par la suite le bon geste, la formule adaptée au but recherché, qu’elle concerne la santé des salariés, la sécurisation de leur parcours ou la qualité de vie au travail.

Pierres de touches de cet effacement du moi devant le nous, les leaders syndicaux (élus par les différentes strates de l’organisation à qui ils doivent régulièrement des comptes) sont la plupart du temps extrêmement discrets sur leur vie privée. A l’heure où n’importe quel sous-ministre est enclin à s’exhiber dans des magazines People, il est encore à ce jour impossible d’y trouver le secrétaire général d’une grande confédération.

Aligné sur « une forme de réactivité qui implique une dépossession de l’égologie, selon le mot de Judith Butler1, le syndicalisme s’adapte aux environnements complexes (nonobstant l’éternel refrain sur le faible taux de syndicalisation dans les pays latins, taux qui ne prend en compte ni l’audience syndicale, ni le taux de couverture des salariés par les accords de branche ou d’entreprise, ni les bénéficiaires d’une action syndicale, qu’elle soit contentieuse ou de simple conseil). Il peut aussi survivre dans les milieux pauvres en représentation du démos – régimes autoritaires, théocraties, où le simple fait de revendiquer peut mener en prison, si ce n’est à l’échafaud – où il porte la voix des minorités, ou de majorités silencieuses désireuses d’un autrement du travail et des rapports sociaux.

Là où il existe, le contre-pouvoir syndical participe de l’ontologie sociale et nourrit en contenus pragmatiques ses questionnements : pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Comment construire un monde qui ne s’effondre pas en quelques jours ? C’est avec toute la force d’une praxis, réaffermie par les pourcentages de voix obtenues aux élections professionnelles et par les quitus donnés lors des congrès qu’il peut ainsi légitimement répondre à cette question kantienne-léninienne : que faire ?

“Quoi de moins joyeux que cette hystérie jusqu’au-boutiste, avec ses indicateurs en lieu et place de réflexion et cette « bureaucratisation du monde »”

Créer de nouveaux équilibres

Sous la pression de la concurrence internationale, des marchés financiers et des technologies numériques, ces dernières décennies ont en effet été le théâtre d’outrances et d’exagérations en tous genres : accroissement des inégalités salariales entre les plus bas et les plus hauts salaires, frénésie de process et d’objectifs chiffrés assignés à chacun entraînant une dégradation générale des conditions de travail avec les désordres que l’on sait – suicides, risques psycho-sociaux, burn-out . Quoi de moins joyeux que cette hystérie jusqu’au-boutiste, avec ses indicateurs en lieu et place de réflexion et cette « bureaucratisation du monde »2 qui produit des tonnes de règlements et de formulaires au profit d’une minorité qui mène l’homme comme la planète à l’épuisement ?

Loin du rêve platonicien auquel elle devait nous mener, l’adoration du chiffre a poussé l’homme et la nature à la vitesse de leur disparition. Et c’est la plupart du temps malgré eux que les acteurs économiques les plus divers sont impliqués dans cette course folle. D’un côté, les pays riches et ses cadres, ces « esclaves sublimés » 3, harcelés par les indicateurs de performance et incapables de se poser ne serait-ce que pour respirer, pour évaluer qualitativement le timing de leur existence. De l’autre, des cascades de sous-traitants payés trente-cinq ou quarante dollars par mois et vivant dans des conditions insalubres, à l’instar des mille-cent-trente-cinq ouvriers morts sous les décombres de l’immeuble Rana Plaza à Dacca au Bangladesh (c’est précisément grâce aux syndicats coordonnés par la Confédération Syndicale Internationale et aux organisations non-gouvernementales que les familles des victimes ont pu obtenir un début de réparation et qu’une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des donneuses d’ordre a pu être votée).

Contrepouvoirs présents dans les instances mondiales de coordination comme dans les entreprises ou les branches, les organisations syndicales écopent de la rude tâche de porter la parole des victimes de l’hybris : travailleurs précaires, salariés sans droits, victimes d’un lean management 4 calamiteux… Qu’elle soit juridique, institutionnelle ou tout simplement individuelle, leur action ne vise rien de moins qu’à rétablir un équilibre en opérant le passage d’un état à un autre, comme le faisait le thaumaturge des anciens temps par une série de rites censés créer un rapport de force susceptible d’influencer les puissances occultes 5. Modifier la marche de l’économie-monde et des individus qui la composent, assemblages hétéroclites de pensées, d’obligations professionnelles, de réactions chimiques, de chocs physiologiques, de comportements d’achats, pour les aider à se désenvoûter de la toute-puissance de l’économie.

“Épousant autant les innovations technologiques et processuelles que le mouvement de capitaux boostés par les vitesses extrêmes de l’algo-trading, cette mobilité permanente est à mettre au compte de la « tyrannie de l’accélération »”

De la volatilité à la stabilité

Toujours à la recherche d’optimisation et de remontées de dividendes pour les actionnaires, entreprises et organisations souffrent de sévères troubles obsessionnels compulsifs (TOC) du changement. Déménagements, modifications des périmètres juridico-économiques, cessions d’activités jugées moins rentables, plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) font partie du quotidien de tout salarié qui travaille dans le secteur privé (mais également dans le public ou le parapublic, puisqu’on sait que l’Etat utilise une quantité croissante de travailleurs dits « contractuels » tandis que les fonctionnaires sont depuis plusieurs années déjà soumis aux mêmes objectifs chiffrés et indicateurs de performances que leurs collègues des entreprises).

Epousant autant les innovations technologiques et processuelles que le mouvement de capitaux boostés par les vitesses extrêmes de l’algo-trading, cette mobilité permanente est à mettre au compte de la « tyrannie de l’accélération » 6 identifiée par le sociologue Harmut Rosa comme fondatrice de la modernité, impératif de faire beaucoup en peu de temps qui s’est étendu dans toutes les strates de nos vies. Cet état engendre un sentiment de précarité constant (louper ne serait-ce que quelques kilomètres-secondes de cette course peut mener à la déchéance, voire à l’exclusion) et modifie le rapport que le travailleur entretient avec ses lieux et outils de production. L’absence de repères fixes peut en effet générer un grand désarroi, notamment chez les êtres les plus fragiles (familles monoparentales, personnes souffrant de maladies, de handicaps ou ayant des parents à charge…) qui nous en font part lors de conversations en off ou, plus formellement, lors d’expressions relayées par les délégués du personnel.

Par sa capacité à saisir les tribunaux (via son syndicat, qui possède une personnalité civile pour ester en justice au niveau des tribunaux de grande instance, administratifs, à la cour d’appel ou de cassation), à mobiliser ses collègues et alerter les médias, un délégué syndical peut enrayer la machine à accélérer pour la connecter à des temporalités suspendues (celles des décisions en attente, qui autorisent une certaine forme de lenteur). Il peut également faire requalifier des licenciements collectifs aux prud’hommes, requalifications souvent coûteuses pour les entreprises. Son statut de salarié protégé (le droit du travail parle même à son égard de « protection exorbitante »), lui permet en outre d’appartenir à des échelles de temps différentes de la plupart de ses collègues. Enraciné dans une multitude d’ancrages revendicatifs (il peut être également juge prud’homme, conseiller du salarié ou négociateur de branche), il voit passer plusieurs générations de managers en restant au même poste, quelles que soient les tracasseries et les sanctions que l’employeur pourra lui infliger (ainsi que l’absence d’augmentation) ou les vicissitudes de l’entreprise (sauf s’il se trouve confronté à une liquidation judiciaire). Butée à la toute-puissance des directions, il incarne « la désobéissance qui humanise » que Frédéric Gros oppose aux « monstres d’obéissance du totalitarisme » qui sont à l’œuvre dans nombre de nos process de production 7. Pierre de touche d’un temps social long, sédimenté en stratifications multigénérationnelles (contrairement aux salariés précaires, aux auto-entrepreneurs et autres prestataires qu’il voit apparaître et disparaître en un clin d’œil), il incarne le réel dans son acception psychanalytiquement rassurante du « ce qui revient toujours à la même place ».

De l’asymétrie à la symétrie

La stabilité a son pendant esthétique : la symétrie, qui suppose une distribution équilibrée et harmonieuse des forces et des appuis. S’éloigner de ce cadre, c’est assurément s’approcher des situations les plus conflictuelles. Toute relation de travail est constituée de deux actants au pouvoir d’agir différent, qu’ils soient employeur et employé ou donneur d’ordre et sous-traitant (dans ce dernier cas, le lien de subordination a changé de nature, glissant du juridique à l’économique). Tandis que l’un peut à tout moment, et pour tous types de raisons, mettre fin au lien qui unit les deux parties, l’autre n’a souvent le choix que de subir organisation et conditions de travail (même si théoriquement, à la différence de l’esclave, n’importe quel travailleur peut démissionner à n’importe quel moment).

Ce cadre asymétrique qui gère les relations de travail apparaît avec une acuité particulière lors des entretiens préalables de licenciement. Ces moments où le salarié est convoqué par l’employeur pour lui signifier qu’une mesure de sanction (pouvant aller jusqu’au licenciement) est envisagée à son égard révèlent la véritable architectonique où s’opèrent les relations entre les deux parties (avec ses murs porteurs, ses fissures, ses éboulements, ses zones de risques et de confinement) : quand bien même le salarié convoqué serait-il le commercial le plus vendeur, le comptable le plus rigoureux, le créatif le plus disruptif, quand bien même n’aurait-il rien à se reprocher, il ne pourrait pas empêcher le couperet tomber sur son contrat de travail, ne lui laissant d’autre choix que d’accepter une transaction ou de contester son licenciement au tribunal des prud’hommes.

Or, ce processus n’a rien d’irréversible, et il suffit parfois de peu de choses pour qu’un autre scénario advienne. En ma qualité de délégué syndical ou de conseiller du salarié, il m’arrive souvent d’assister des salariés lors d’entretiens préalables de licenciement, parfois d’empêcher que le licenciement soit prononcé. Cet arrêt du couperet peut se faire pour les raisons les plus diverses, soit parce que les deux parties (rassurées par la présence d’un tiers extérieur à l’entreprise) n’avaient jamais pris le temps de discuter ensemble, soit parce que l’employeur réalise soudainement le caractère contreproductif de la décision qu’il s’apprêtait à prendre.

Je me souviens notamment d’une salariée à qui on reprochait une insuffisance professionnelle qui se caractérisait principalement, selon sa hiérarchie, par une indisponibilité après dix-neuf heures et une rigidité dans son emploi du temps. La salariée s’était défendue en mettant en avant son statut de jeune maman obligée de faire face à des obligations familiales (en l’occurrence, aller chercher son enfant tous les soirs à la crèche), ce à quoi il avait été répondu nécessités de service, exigences clients, excédent de travail se reportant automatiquement sur les collègues (argument pour le moins fallacieux puisque la salariée en question arrivait nettement plus tôt que les dits collègues, lesquels ne manquaient par ailleurs jamais de faire de remarques désobligeantes lorsqu’elle partait avant eux). C’est un mélange d’arguments juridiques issus d’actualités jurisprudentielles en matière de temps de travail et de discrimination qui m’a permis de peser sur le cours des choses en mettant en garde l’employeur contre les conséquences potentiellement désastreuses (les dommages et intérêts, les « externalités » négatives en terme d’image si cette affaire était portée dans les médias) d’un licenciement directement lié à la situation familiale de la salariée, sans compter les risques inhérents à l’embauche d’une autre personne.

Parce qu’il est rare que des sujets soient faits d’un seul bloc, de nouvelles unités subjectives peuvent prendre forme en chaque partie puis entre les deux parties, minuscules flux d’altérité qui pallie au manque initial de chacun – plus de confiance pour la partie « faible », plus de compréhension pour la partie « forte » – pour gagner en symétrie.

“Un être humain confronté à un temps total, absolu (où apparaîtraient en même temps, par exemple, le présent, le passé et le futur), tomberait dans la folie la plus inconcevable.”

De l’absolu au relatif

L’un des secrets de notre équilibre est selon l’Aleph de Borgès la linéarité du temps qui nous est donné par petites touches, jamais dans sa totalité. Un être humain confronté à un temps total, absolu (où apparaîtraient en même temps, par exemple, le présent, le passé et le futur), tomberait dans la folie la plus inconcevable.

Les technologies numériques à leur manière nous plongent aussi dans un temps et un espace débarrassé des limitations humaines. Où nous sommes capables d’accéder en une nanoseconde à la quasi-totalité du savoir. Où surtout nous sommes capables de le faire de n’importe où, à n’importe quel moment.

Alors que le danger d’une surcharge collective n’avait jamais été aussi imminent, la confédération française démocratique du travail (cfdt) a signé en 2013 un accord appelé « droit à la déconnexion » sur la branche des bureaux d’études, qui a ensuite été repris par une succession de rapports et de dispositions législatives, jusqu’à figurer dans le Code du Travail. De nouvelles négociations sont en cours dans les entreprises, certaines sur le point d’aboutir : parmi la multiplicité des thèmes abordés on pourrait énumérer l’obligation de sécurité de l’employeur (responsable de la santé et de la sécurité des salariés), les risques liés à l’utilisation des outils numériques et la nécessité d’en faire bon usage, les bienfaits de la déconnexion et les fonctionnalités permettant d’éviter la surcharge informationnelle, la mise en place de dispositifs du type pop-up protecteurs dans l’outil de messagerie… Bref, il est offert à tout un chacun une série d’outils, informationnels ou techniques, afin de mieux cohabiter avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Lot commun de toute disposition légale, l’effectivité d’un accord dépend de la conviction avec laquelle les différents acteurs de terrain sont capables de s’en emparer pour le faire vivre selon la règle bien connue chez les praticiens de la chose sociale qu’« un bon accord est un accord qui s’applique ».

S’il est utopique de penser qu’il suffira à extraire l’homo laborans de la fascination des écrans, ce monde « d’échos et de miroitements » qui signe « la fin la naturalité » 8, rien ne peut nous permettre de dire qu’il n’aidera pas à rétablir une homéostasie durable, quand bien même les organisations du travail et les indicateurs financiers privilégient les échelles de temps à court terme. Par leur présence dans les instances, leur mobilisation, leur action au jour le jour, les contrepouvoirs génèrent des systèmes de frottement susceptibles d’enrayer l’emballement de la machine à épuiser.

Adorno peut écrire qu’« il n’y a pas de vie bonne dans une vie mauvaise » 9, il faudrait être mauvais joueur pour prétendre qu’il n’y a pas, ici et là, des territoires qui se gagnent contre le nihilisme et la cupidité, et pour cela, des individus qui s’organisent pour offrir des vies plus vivables.

Des affects à bonne température

Entre « assujetissements tristes » et « assujetissements joyeux »10 qui forment pour Frédéric Lordon les deux pôles opposés de la servitude volontaire néolibérale capitaliste, il existe de nombreux états intermédiaires et mieux orientés que produit et fait naître une activité de syndicaliste. A rebours de cette ambiance de panique non-stop propre à notre société du spectacle high-tech où un flux d’évènements dramatiques chasse l’autre, où l’accroissement d’inégalités en tous genres donne le vertige (générant pour les rois de la captation des affects de forte intensité positive, et pour les autres le choix entre la frustration et le désespoir), se tisse une multitude de gestes et d’actions au service des populations les plus vulnérables, les plus exposées aux nouvelles formes d’aliénation. Cet engagement que perpétuent représentants du personnel, délégués syndicaux, militants de confédérations ou d’unions territoriales n’a pas seulement pour effet de créer de véritables poches de résistance à l’emprise croissante des chiffres sur les physiologies, mais il participe d’une écologie relationnelle où sont privilégiés les états émotifs tempérés, non emphatiques.

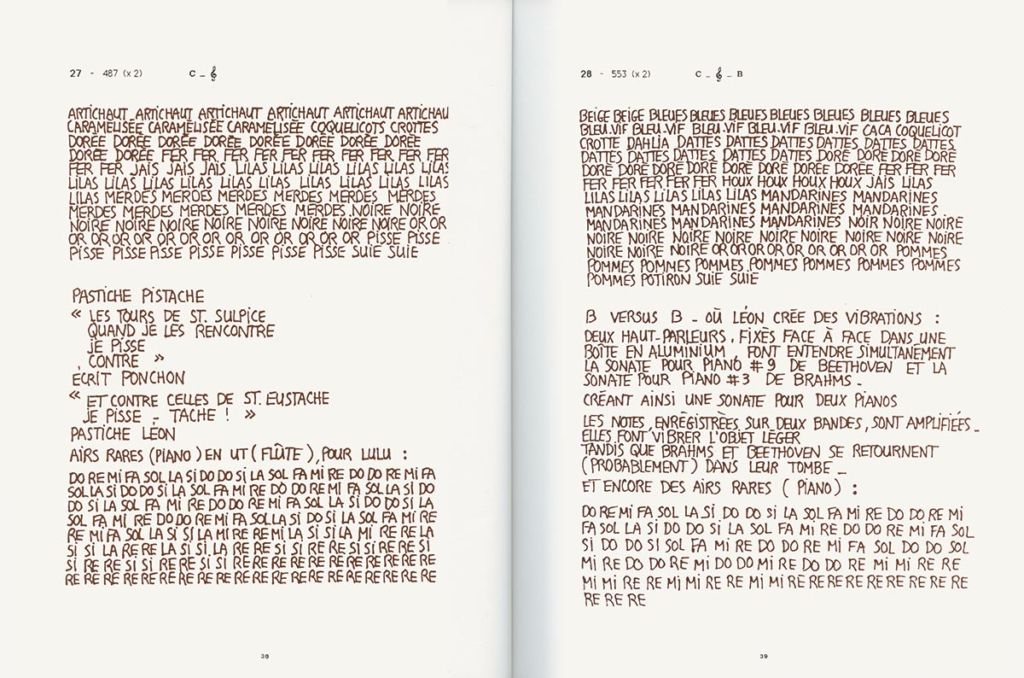

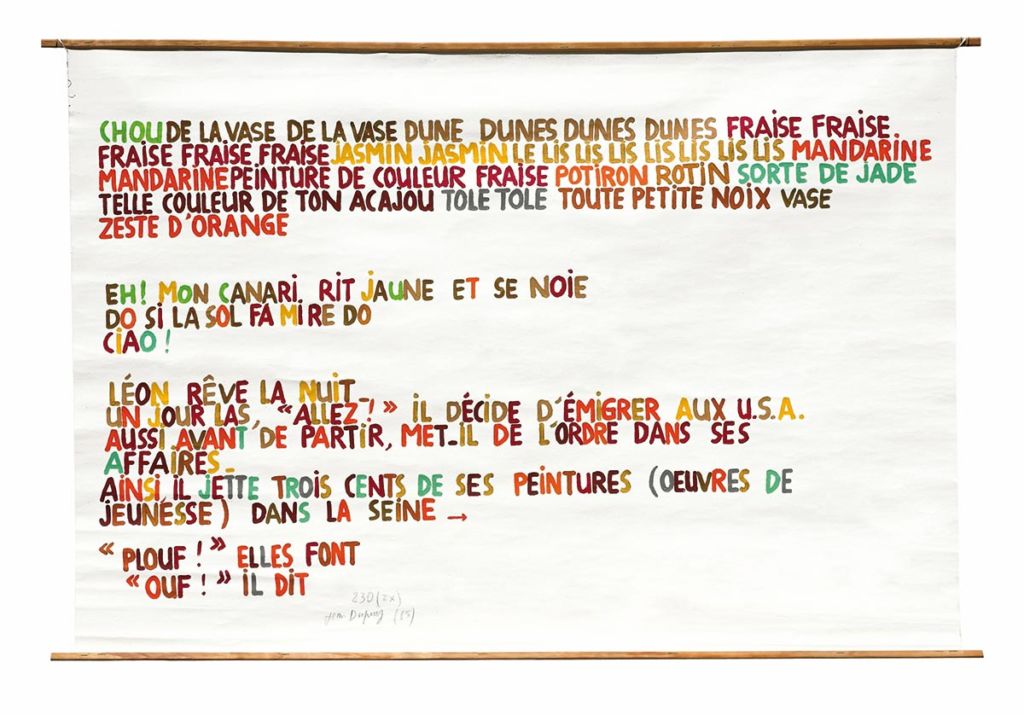

Créateur d’espaces psychiques neutres, designer de zones mentales aussi allégées en souffrance économique qu’enrichies en bienveillance, le syndicaliste du XXIe siècle pourrait, à l’instar de Marcel Duchamp, se définir comme un « respirateur »11. Si l’artiste moderne « incite à produire la vie quotidienne en tant qu’œuvre, moyen efficace de s’opposer à la réification et à la division de l’expérience en petites unités séparées »12, le syndicaliste, lui, aménage les cadres de vies et les emplois du temps (la société française serait-elle la même s’il n’y avait eu « les 35 heures » ?). Entre le militantisme au service d’un quotidien libéré des contraintes de production que Nicolas Bourriaud assimile au comportement artistique contemporain et le modelage, au cœur du travail, d’espaces subjectifs dont procède le syndicalisme, se dessine une même quête d’émancipation et d’appropriation de soi. Même si l’image qui lui est renvoyée n’est pas toujours à la hauteur de son engagement, le syndicaliste sera l’un des principaux bénéficiaires de cette dynamique existentielle qu’il fait vivre (en matière d’attention à l’instant, de connaissance de l’autre, d’équilibre de vie…).

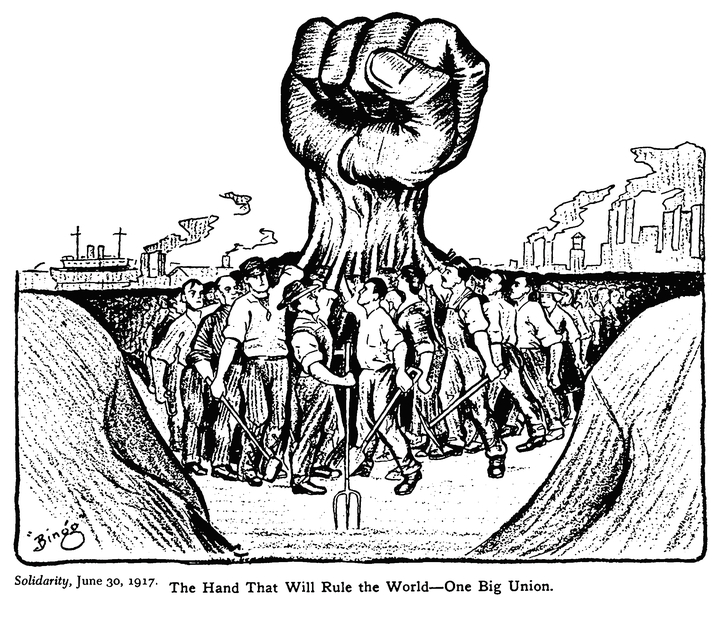

Cette représentation du militant syndical peut paraître à dix-mille lieux de l’image d’Epinal du tenant du grand soir. Mais le travail hegelien du « négatif dans l’histoire » (et son avatar marxiste de « lutte des classes », qui affûta les armes des mouvements ouvriers du XIXe et du XXe siècle) n’est pas mort. Il a pris d’autres formes. Il faut dire que « l’ennemi » a muté. Son extériorité caricaturale de capitaliste au cigare s’est disséminée dans des modes d’existence et de prédation enchevêtrés où chaque acteur de la vie économique peut être impliqué à tout instant (en tant qu’acheteur de vêtements fabriqué par des firmes qui font travailler des enfants, en tant que détenteur de plans d’épargne gérés par des fonds spéculatif, en tant que client stressant tout le personnel d’un restaurant par son impatience et son intransigeance …).

Au cœur des structures de production et des rapports sociaux, le syndicalisme se doit continuellement d’affûter ses « machines à faire bifurquer les subjectivités » pour les changer. Et créer un monde qui, à l’inverse du Rana Plaza, ne s’effondre pas en quelques heures.