Depuis quelques années fleurissent partout dans le monde des fondations d’art contemporain. Si certaines, de plus en plus rares, obéissent à des passions privées, la plupart répondent à des logiques de marketing ciblées vers l’industrie du luxe et des cosmétiques. Mais plus troublant encore, ces fondations reproduisent les mêmes stéréotypes de discours sur l’art que dans les institutions publiques, au risque d’un conformisme anesthésiant.

Sibylle Vincendon, « Avec son musée, François Pinault offre l’affaire du siècle à Paris et Anne Hidalgo », Libération, 27 avril 2016

Projet Phalanstère au CAC Brétigny ou « De l’orgie de musée ou omnigamie mixte en ordre composé et harmonique », Sternberg Press, CAC Brétigny, Work Method, 2017.

L’artiste a envahi l’espace de paillettes qui se propagent grâce au pas des visiteurs et s’incrustent définitivement dans les interstices du bâtiment.

« The Canaletto View – Der Canaletto Blick », avec Olga Chernysheva, Franz Erhard Walther, Marcus Geiger, Tomislav Gotovac, Sanja Iveković, Edward Krasiński, Roman Ondak, Florian Pumhösl, Ashley Hans Scheirl, Slaven Tolj, Clemens von Wedemeyer et Lois Weinberger ; commissaires, Kathrin Rhomberg et Pierre Bal-Blanc, Erste Campus, Vienne, Autriche, 2017. https://www.erstegroup.com/content/dam/at/eh/www_erstegroup_com/de/%C3%9Cber%20uns/erste-campus/erste-campus-art-in-architecture-booklet.pdf

Le titre de la version anglaise était « American Nightmare: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-Democratization », publié en 2006 chez Sage Publications, INC, California, puis publié en France l’année suivante aux éditions Les Prairies Ordinaires.

Dans un récent stand-up de l’artiste française Dominique Gilliot, À propos du financement des centres d’art, produit au Palais de Tokyo le 24 novembre 2017 lors de rencontres professionnelles organisées par dca, l’association qui fédère ces lieux d’expérimentation que sont justement les centres d’art, on pouvait relever deux idées exprimées par l’artiste face aux acteurs de ces institutions aujourd’hui fragilisées quant à leur financement public. Le premier est la proposition d’un label pour un patrimoine immédiat, comme alternative au patrimoine matériel et immatériel de l’humanité, histoire d’affirmer clairement une action et une économie du présent. Le second est de remplacer l’association à but non lucratif (dans sa version anglo-saxonne, le non-profit space) par un espace « en débit » ou « en déficit » – ce qui finalement convient mieux aux yeux de Dominique Gilliot pour qualifier le terrain où se pratique l’art contemporain.

Si le capital symbolique demeure a priori le seul résultat positif dans les comptes des institutions culturelles publiques sans but lucratif, il est néanmoins très difficile de mesurer ce même capital face à des recettes budgétaires quant à elles parfaitement quantifiables. On l’a observé récemment avec le déficit causé par l’organisation de la documenta 14 à Kassel et à Athènes. Pour combler ce trou, le land de Hesse et la Ville de Kassel se sont portés garants pour un prêt de 3,5 millions d’euros. Certains ont estimé que le fait de combler un déficit avec de l’argent public à cause de l’organisation d’une manifestation artistique était anormal, voire scandaleux. D’autres au contraire ont pensé que le fait d’organiser et de financer une partie de cette grande exposition en Grèce, alors en pleine crise de la dette publique, était un acte de solidarité et que le déficit causé – injustement affecté au seul volet grec de l’opération – n’était rien au regard des 150 millions d’euros de retombées économiques que rapporte en moyenne cette manifestation à Kassel et sa région.

De l’ombre au strass

Si seul prévaut l’intérêt général au sein des institutions publiques, les choses sont différentes pour les fondations privées. Il serait plutôt question de zone grise qui varie selon la proportion entre l’intérêt particulier et l’intérêt général, notamment si la structure privée souhaite bénéficier d’abattements fiscaux. De grise, cette zone devient argentée quand le mécène utilise sa fondation comme un faire-valoir. D’argentée, elle devient dorée dès qu’il s’agit des fondations d’entreprise qui mettent à profit leur soutien au service du business model de leur marque industrielle. En variant ainsi de l’ombre au strass, il est possible de mesurer le degré d’implication de l’entreprise dans l’intérêt général et d’en tirer les leçons. Il doit être également possible d’établir sur une échelle de valeur si l’artiste est invité au partage au-delà des finalités de l’entreprise ou s’il est employé à son bénéfice. De même, on doit pouvoir évaluer si le visiteur est honoré comme un citoyen ou considéré comme un consommateur.

L’émergence de la polis dans la Grèce ancienne traduit le passage du domaine économique qui réglemente les intérêts privés à celui des institutions civiques qui garantissent l’intérêt général. La cité se projette selon un nouveau schéma spatial. Le foyer de la place publique exprime désormais le dénominateur commun de la polis où sont débattus les problèmes collectifs. Il est édifié sur l’espace public et ouvert, et non plus cloisonné à l’intérieur des demeures privées et des lieux de culte. Le centre exclut le mystère, il est arbitraire et se déplace au gré des volontés collectives. Laïcisées, les institutions expriment ainsi la distinction entre intérêts personnels et intérêts partagés. S’exprimer dans une assemblée politique, c’est porter son opinion au milieu ; se retirer du milieu veut dire qu’on redevient un citoyen privé. Ce principe invite quiconque à porter un avis sage pour sa cité. Remis à l’échelle des fondations, on peut alors voir ce qui relève plus clairement d’une contribution au bénéfice de tous et d’un engagement pérenne ou alors d’une stratégie de visibilité, si ce n’est d’un opportunisme.

Société par actions

De quelle « anticipation » – en référence à Lafayette Anticipations inaugurée en mars 2018 à Paris – la fermeture presque simultanée de la Maison rouge – Fondation Antoine de Galbert dans la même ville est-elle le signe ? Ce dernier pourrait être celui du passage du libéralisme classique d’une économie selon le philosophe et économiste américain Adam Smith, encore attachée à la distinction entre rationalité politique (État) et économique (marché), à une économie néolibérale proche des conceptions d’un autre philosophe et économiste, l’autrichien Friedrich Hayek, qui considère le cadre marchand comme l’unique régulateur rationnel. Alors que la Maison rouge était une fondation reconnue d’utilité publique désintéressée, sans lien direct à une marque ou une entreprise, on feint à Paris de s’attrister de sa disparition, pour mieux célébrer l’apparition de nouvelles initiatives privées : les fondations d’entreprise.

Comment doit-on par ailleurs interpréter la décision de Francesca von Habsburg de délocaliser la fondation TBA21 de Vienne, la capitale autrichienne, qu’elle juge trop « statique » et dont la municipalité n’avait pas estimé possible d’assumer les coûts d’installation que lui demandait de prendre en charge la méga-collectionneuse, en échange de l’accès à son trésor ?

À Paris, c’est la municipalité qui serait venue proposer à François Pinault de s’installer dans un monument historique qu’il s’engage à restaurer. C’est le moins que l’on puisse faire en échange d’un bail de 50 ans, c’est à dire jusqu’à l’âge de la retraite de son petit-fils François Junior qui fait partie de la holding familiale. Les travaux de la Bourse du Commerce – Collection Pinault Paris sont évalués selon le journal Les Échos à 108 M€. 7,5 M€ de revenus sont octroyés à la Ville de Paris les deux premières années, ensuite 60 000 € par an durant 48 ans. Cela correspond à un loyer dérisoire de 200 000 € par an sur 50 ans, considérant le site prestigieux et sa superficie. C’est sans doute pour cette raison que François Pinault fait savoir qu’il n’a demandé aucune déduction fiscale pour son entreprise parisienne à la différence de la Fondation Vuitton qui a, selon le magazine Marianne daté du 13 mai 20171, ainsi récupéré plus de la moitié du coût de son projet, évalué autour de 800 M€. La Collection Pinault Paris n’est pas une fondation, c’est une Société par actions simplifiée à associée unique. Elle n’a donc pas d’obligation par rapport à l’intérêt général. François Pinault a pourtant réussi le tour de force d’obtenir de la Ville de Paris des conditions exceptionnelles pour son entreprise privée française en jouant l’ambiguïté dans les médias avec sa fondation située à Venise. Le journal Libération n’hésite pas à qualifier le geste de François Pinault « Cadeau du ciel capitaliste »2, en oubliant que les Gaulois ont toujours peur – avec raison – que le ciel ne leur tombe sur la tête !

Nouvelles puissances

Peut-on proposer des pistes d’évaluation pour mesurer la proportion de l’intérêt général dans la stratégie des fondations privées gouvernées par des familles ou des individus (par exemple la Maison rouge, Kadist, Luma, Pinault, Sandretto, TBA21) par rapport à celles qui obéissent à un management industriel (Cartier, Lafayette Anticipations, Ricard, Prada, Vuitton, Erste Bank) ? Pour les premières, souvent indissociables de la personnalité de leur fondateur, on remarque comment le rôle de collectionneur passif a évolué en quelques décennies à celui d’acteur influent du milieu de l’art pour s’afficher maintenant comme un prescripteur, parfois même en concurrence avec les galeries privées et les musées publics. Par ailleurs, pour la valorisation d’une collection, les œuvres doivent désormais nourrir impérativement le propos de commissaires dans le cadre d’expositions initiées par le collectionneur dans ses murs ou chez des tiers et ce, à l’occasion de prêts aux institutions publiques.

On peut d’autre part se féliciter qu’une dimension sociale s’impose dorénavant à tout collectionneur et en porter le crédit à une critique institutionnelle motivée par les artistes et les commissaires d’expositions dans les années 1980/90 en mettant l’accent sur le rôle émancipateur de l’art en matière d’éducation et de civisme. Cette activité pédagogique et ce rôle social placent les fondations d’emblée soit en complémentarité, soit en concurrence avec les institutions publiques, particulièrement avec les centres d’art et les musées sur le segment de l’intérêt général. Les fonds privés qui soutenaient jusqu’à présent les musées, ou plus rarement les centres d’art, pourraient du coup se replier sur leurs propres activités, fragilisant d’autant le secteur public.

Les institutions privées peuvent-elles par ailleurs se permettre de délivrer dans leurs expositions des messages critiques politiques ou sociétaux ? C’est rare. On peut même dire que leur manière d’approcher le vaste champ de l’éducation ou du vivre ensemble est plutôt convenue pour ne pas dire très conventionnelle. Sur le plan du soutien à la création, on reste sur un modèle très policé, normalisé par les valeurs du marché, garantissant la reconnaissance de l’œuvre en tant que « pièce » – alors que de nombreuses pratiques contemporaines échappent à cette catégorisation de l’art en tant qu’objet -, l’auteur en tant qu’« artiste » – bien que là aussi le discours esthétique s’ouvre depuis plusieurs années à des modes participatifs faisant intervenir plusieurs protagonistes dans les processus créatifs.

Nous sommes alors en droit de nous demander si cet investissement dans l’intérêt général n’est pas au bout du compte une façon de privilégier l’intérêt particulier et la fructification du capital investi dans une collection d’art contemporain. Toujours en Grèce ancienne, la chorégie, dont le but était d’entretenir les chœurs antiques tandis que l’État prenait en charge les auteurs des tragédies, avait aussi pour objectif d’asseoir le prestige des aristocrates par l’ostentation de leur richesse, de les faire apparaître en tête de la compétition, et de faire entendre leurs noms proclamés avec celui du poète vainqueur. La situation n’a donc pas évolué. Il semble même que les signes néo-féodaux comme emblème d’une nouvelle puissance resurgissent de manière plus ou moins consciente, avec notamment la tour imposante de la fondation Luma dans le paysage de la Camargue à Arles ou celle de Catherine de Médicis, en cours de restauration par la Collection Pinault en plein cœur de Paris.

Tous dans le même sac (signé Hermès)

Pour ce qui est des nouvelles fondations d’entreprises du luxe, leurs intérêts vont croissant pour la défiscalisation des bénéfices des groupes dont elles sont issues ; elles investissent massivement dans l’art contemporain en raison de la valeur ajoutée ainsi apportée en matière de communication à leurs produits. Ne nous y trompons pas : s’il faut saluer l’entrée sur la scène artistique de nouveaux relais sociaux qui contribuent eux aussi, largement, à l’expérimentation artistique, il faut néanmoins avoir envers eux la même exigence de transparence que celle qu’on a envers les institutions publiques. Il faut redonner de l’élan à une critique institutionnelle qui soit adaptée au développement liturgique de la scène artistique internationale qui reconduit des rites, des cérémonies et des prières sans les remettre en cause. Que ces rites imposent de surcroît aux artistes ou critiques un verre de Ricard en lieu et place du vin liturgique ou que se substituent à l’encens rituel les effluves de Must (de Cartier), Addict (de Dior) ou Guilty (de Gucci) montre un dérangeant mélange des genres, où tout est mis dans le même sac, fût-il signé Hermès.

On voit bien dans les stéréotypes colportés par ces marques les processus d’essentialisation qui consistent à enfermer les communautés artistiques dans des typologies culturelles ou des identités nationales : la mode et les spiritueux pour la France, les voitures et les banques pour l’Allemagne. Que disent sur nos corps toutes ces fondations du luxe ? Le dépeçage de chaque membre qui nous constitue fait l’objet d’études de marché et d’un marketing offensif. Qu’est-ce qu’elles disent également sur notre statut de citoyen ? Est-il voué à se conformer aux conduites de marché ou alors ces fondations encouragent-elle à développer des outils critiques qui les renforcent ?

Il faut donc déconstruire le cadre des énoncés des fondations d’entreprise de l’ère biopolitique, ainsi que le préconisait le philosophe Michel Foucault pour les institutions disciplinaires. Les fondations plus ou moins philanthropiques liées à ces entreprises du CAC 40 ou du DAX sont des lieux où l’on voit et qui font voir. Ces lieux impliquent une manière de rendre visible l’art à une époque donnée, comme l’asile ou l’hôpital général mettait au jour la folie en son temps en rassemblant dans un même ensemble les fous, mais aussi les vagabonds, les mendiants, les chômeurs et les libertins.

Conformisme disciplinaire

Il est donc nécessaire d’élucider leur politique et non simplement en souligner l’abstraction comme l’a fait pendant un an, entre avril 2016 et mai 2017, l’artiste Daniel Buren au passé critique engagé avec son intervention sur la peau extérieure du bâtiment de la Fondation Vuitton construit par l’architecte star Frank Gehry dans le parc du Bois de Boulogne à Paris. Il faut pour cela comprendre les rituels des fondations et se demander pourquoi, au lieu d’ouvrir radicalement de nouvelles perspectives, elles reconduisent les mêmes modèles que les institutions publiques ? Est-ce pour s’y mesurer ? Pour leur faire concurrence ? Pour les discréditer ou pour les remplacer ?

Lors d’une table ronde réunie à l’initiative de la fondation Banco Santander en Espagne, je prenais part à la discussion sur les nouveaux modèles d’institution artistique avec Patrizia Sandretto Re Rebaudengo pour sa fondation et Susie Guzman et Alice Workman, directrices de la galerie Hauser & Wirth pour le projet de résidence et d’étude Somerset mené dans la campagne sud de l’Angleterre par cette même galerie. Pour ma part, j’y présentais le Projet Phalanstère3, inspiré par l’industrie sociétaire de Charles Fourier et développé au CAC Brétigny, institution publique située dans la banlieue parisienne. Il était surprenant de constater en parallèle que, malgré la grande qualité de leur programme d’expositions ou de leurs initiatives, ni le projet de la fondation Sandretto Re Rebaudengo, ni celui de la galerie n’offraient de perspective d’innovation au-delà de celle que l’institution publique des musées et des centres d’art avait pu initier lors de la dernière décennie. Leur projet n’avait la vertu que de faire la même chose mais avec plus de moyens.

On aurait pu attendre de ces opérateurs indépendants une originalité, une alternative, de mener des expériences qui ne sont pas à la portée des pouvoirs publics. Pas du tout. Ils ne font que reconduire les modèles institutionnels, parfois même en renforçant leur conformisme disciplinaire : production d’œuvre comme produit, séparation des activités d’exposition et d’éducation accompagnée d’un renforcement des rôles (artistes, commissaire, éducateurs) et un cloisonnement de leurs espaces dédiés, cantonnement du visiteur dans un rôle unique.

Un point aveugle

Il y a bien des fondations qui cherchent à se démarquer. Ricard, on l’a vu, soutient un petite structure, la Villa Vassilieff en l’occurrence, – ce qui est peu en regard des moyens de l’entreprise.

Mais en échange d’une contrepartie basée sur la présence de la marque (Pernod Ricard Fellow) associée systématiquement au nom de l’artiste dans toutes les formes de communication comme si l’enseigne était co-auteur de l’œuvre d’art, une stratégie publicitaire autoritaire importée directement des États-Unis. N’y a-t-il pas pour ces capitaines d’industrie une manière plus subtile de « faire société » et de soutenir un artiste que de lui imposer de coller à son nom propre, si ce n’est à son corps, celui d’une marque commerciale ?

La fondation Lafayette Anticipations, avec une inauguration radicale du lieu à Paris (conçu par un autre l’architecte star : Rem Koolhaas), « squatté »4 par l’artiste américaine Lutz Bacher (récemment disparue), est née d’un projet prometteur voulant abolir la distinction entre l’atelier de l’artiste, la production et l’exposition. Un an après, les résultats sont loin d’être probants. L’autorité de l’architecture impose un rapport plutôt froid – une distance très éloignée du cœur de la création – avec le visiteur.

Les expéditions organisées en mer par l’académie TBA21 qui mobilisent artistes, scientifiques, collectifs et commissaires ouvrent une brèche intéressante en privilégiant les agencements mobiles aux systèmes. En effet, ce qui est productif n’est pas sédentaire, mais nomade. Mais, est-ce la même expérience émancipatrice qui est offerte au spectateur de cette aventure ? Est-ce le même point de vue pour les Viennois qui n’ont plus accès au programme de cette fondation, a fortiori après la fermeture de deux autres lieux d’exposition importants : les fondations Bawag et Generali. L’exposition « General Rehearsal » (26 avril 2018 – 16 Septembre 2018) qui a réuni les collections des fondations Kadist (Paris et San Francisco) et V-A-C (Venise) avec celle du musée national d’art moderne de Moscou semble augurer d’une première en faveur d’un renouvèlement du langage artistique et du statut de ses locuteurs. Visiteurs compris ? Cela reste à voir.

Pour bien définir où se situe mon analyse, c’est-à-dire à l’intérieur de ce régime entre public et privé auquel j’appartiens et qui n’empêche pas un regard critique, je m’appuierai sur une expérience. Avec Kathrin Rhomberg, en charge de la collection Kontakt (la collection d’art d’Erste Group et Erste Foundation), j’ai récemment conduit un projet de commande d’œuvres pérennes réalisées pour le siège de la banque à Vienne, en problématisant le rapport entre l’art et le capital, et en travaillant sur les compromis imposés par les points de vue convergents et contradictoires des usagers, des banquiers et des employés qui se croisent sur le site de l’entreprise financière. Le projet « The Canaletto View »5 prend appui sur la vue idéale de Vienne peinte par Bellotto (dit Canaletto) depuis le Palais du Belvédère, devenue le canon à respecter pour la hauteur des nouveaux immeubles construits autour de la capitale autrichienne, la Erste Bank comprise. Les œuvres qui sont issues de ce projet analysent et commentent ce principe d’étalonnage et le dispositif économique qui en découle pour ceux qui n’ont pas de compte en banque, les sans domicile fixe, (projet développé par Olga Chernysheva), pour ceux qui sont invisibles, les femmes de ménage (par Sanja Iveković), ou hors norme, les transexuels (par Ashley Hans Scheirl), pour n’en citer que certaines. Toute initiative sur le terrain privé a son point aveugle, un inconscient enfoui qui peut se révéler une fois l’exposition achevée et ce projet pour une importante fondation n’y échappe sans doute pas. L’exposition « The Canaletto View » a la vertu de rendre consciente l’absence d’idéalisme en la matière en prenant appui sur la vue idéale sur Vienne de Canaletto et d’exposer la vitalité des contradictions qui animent cette banque.

Wendy Brown dans son essai « Les habits neufs de la politique mondiale » publié en 20076 ausculte le couple inséparable que forment néolibéralisme et néo-conservatisme. Sans doute faut-il aller plus loin et mettre dos-à-dos la théologie des institutions publiques et privées en étant attentif à la manière dont l’art sert des intérêts variés. Pour ne pas réduire l’usage de l’art en l’isolant dans sa bulle spéculative ou dans sa vitrine de musée, il faut promouvoir un usage de l’art multiple et se servir les uns (public) des autres (privé) et vice versa. La question se pose par conséquent autant pour les institutions publiques que privées dans les sociétés démocratiques et d’autant plus en Autriche où le néo-conservatisme est associé à l’extrême droite. Jusqu’à quel point ces institutions autorisent ou empêchent l’usage du temps, des lieux, des moyens, des enquêtes, de la mémoire, des fantasmes, des mœurs et de l’histoire ? Il faut saluer le courage dont ont fait preuve en 2017 les artistes Sol Calero, Iman Issa, Jumana Manna et Agnieszka Polska dans leur prise de parole collective en tant que nominées du Preis der Nationalgalerie (prix qui détermine « l’artiste de l’année » vivant en Allemagne), sponsorisé par BMW, contre les conditions auxquelles elles ont été soumises. Le retournement d’usage qu’elles ont opéré en se saisissant de la cérémonie, et la précision de leur positionnement7, sont le signe d’une critique institutionnelle renouvelée, d’un nouveau genre. Pour confirmer que cette critique puise sa singularité dans le féminisme et les mouvements queer, on peut aussi citer le geste de l’artiste Candice Breitz. Celle-ci renomma temporairement son œuvre exposée à la National Gallery de Victoria, en Australie, avec le slogan de protestation « Wilson Must Go », et encouragea les autres artistes à faire de même. Ce slogan visait l’entreprise de sécurité Wilson, en charge des expositions et accusée de mauvais traitements envers les réfugiés et demandeurs d’asile retenus sur les îles de Manus (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et Nauru (Micronésie). Ces actes qui se prolongent dans la réalité ont une portée plastique et conceptuelle dont beaucoup d’œuvres contemporaines manquent assurément. Ils traduisent une pratique dont le philosophe Gilles Deleuze, dans son Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, nous invitait à nous armer : « C’est à nous de découvrir ce à quoi on nous fait servir ».

Athènes, avril 2018 – mai 2019

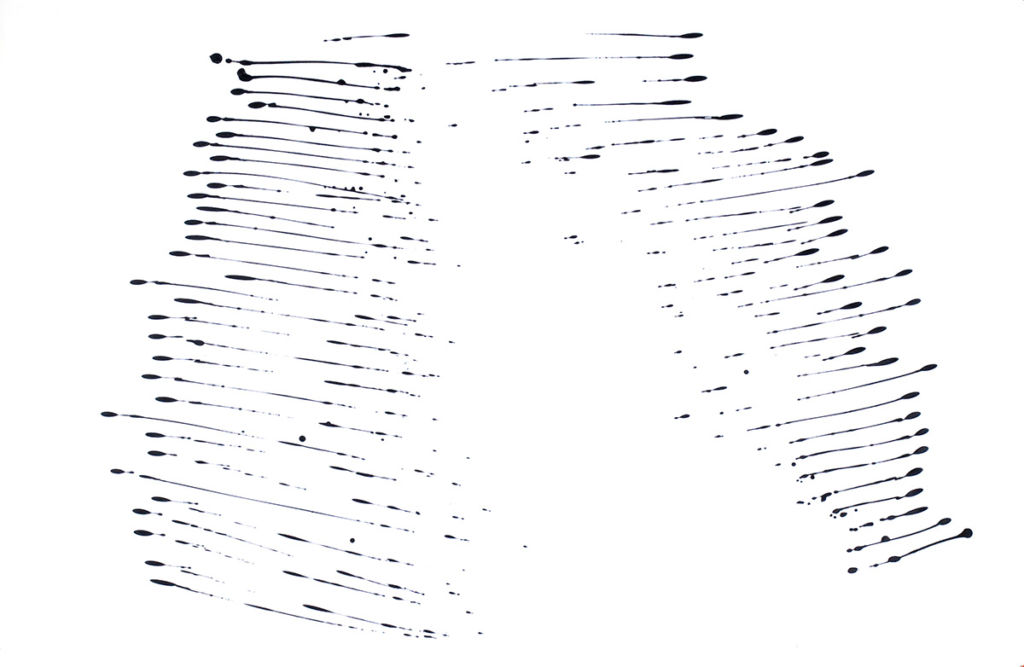

Couverture : Fondation Luma, Arles, France, 2018. Photograph courtesy Fondation Luma