Les films de Liv Schulman détournent tous les codes télévisuels et notamment ceux de la télé-réalité pour se livrer à une analyse mordante des représentations traditionnelles du genre et de l’identité. Loin de s’enfermer dans des postures savantes, l’artiste préfère jouer avec l’ironie et l’absurde pour mieux mettre à mal tous les poncifs. Sous leur apparence débridée, ses films cachent pourtant une pensée rigoureuse et une écriture serrée.

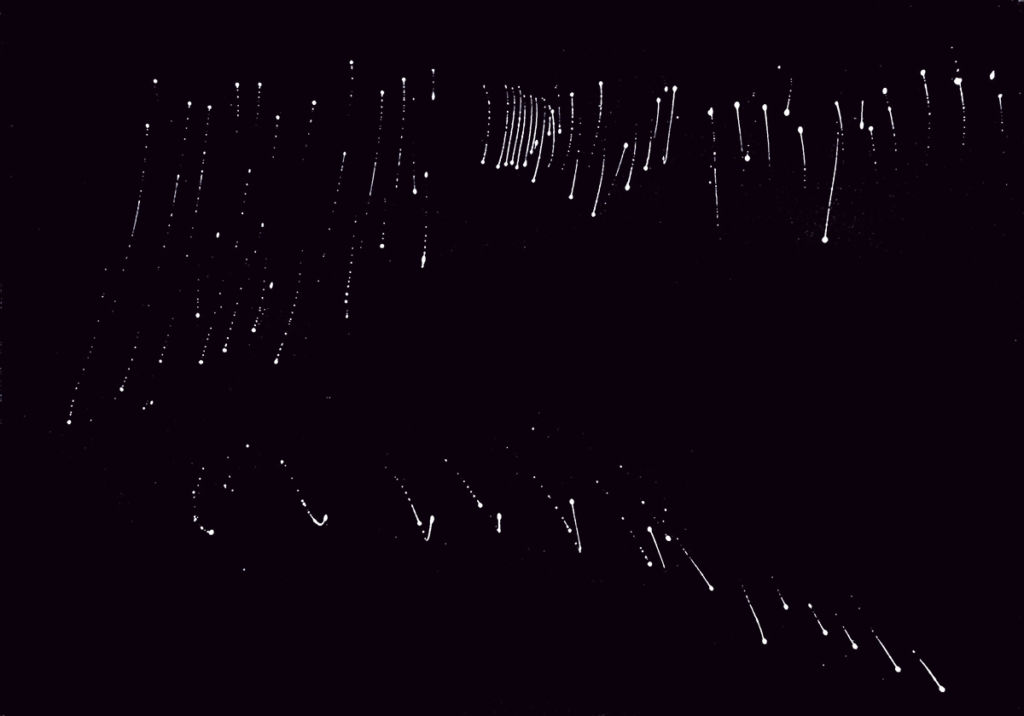

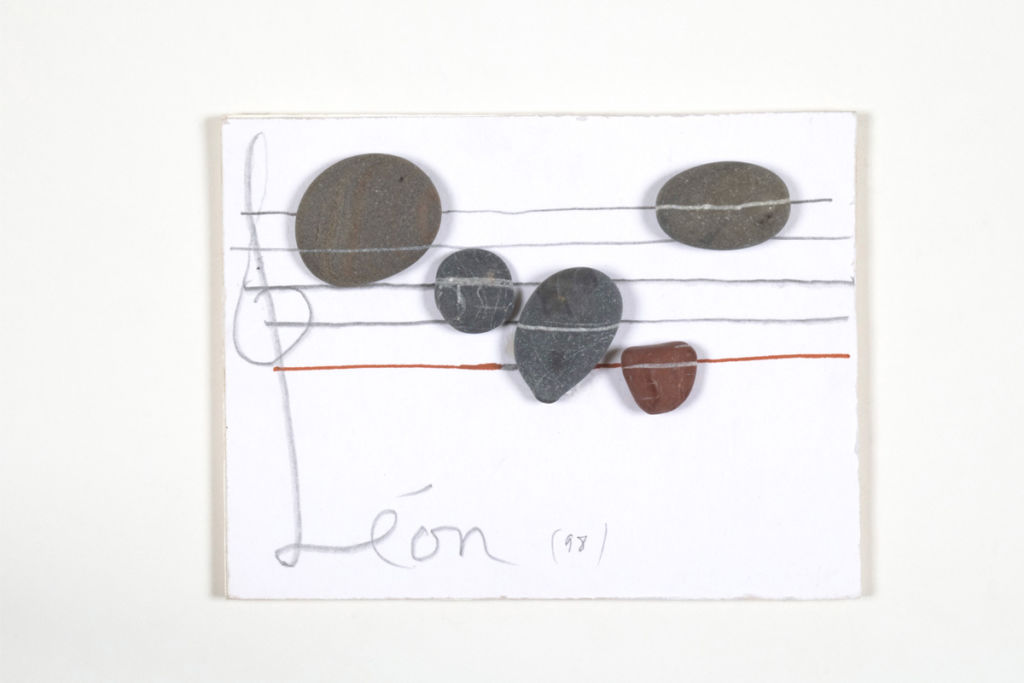

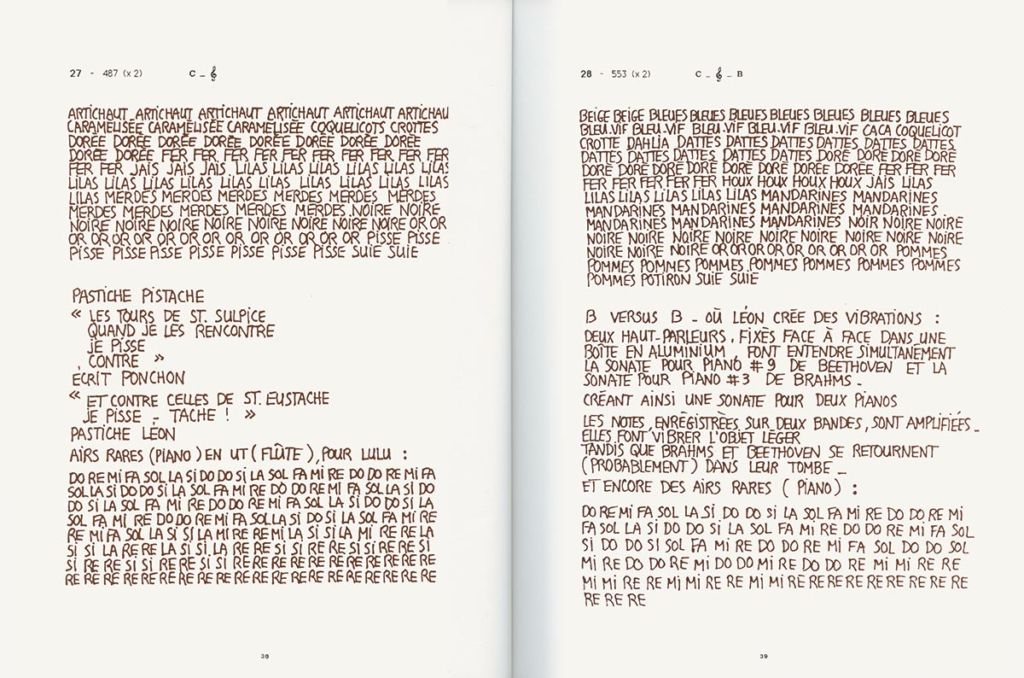

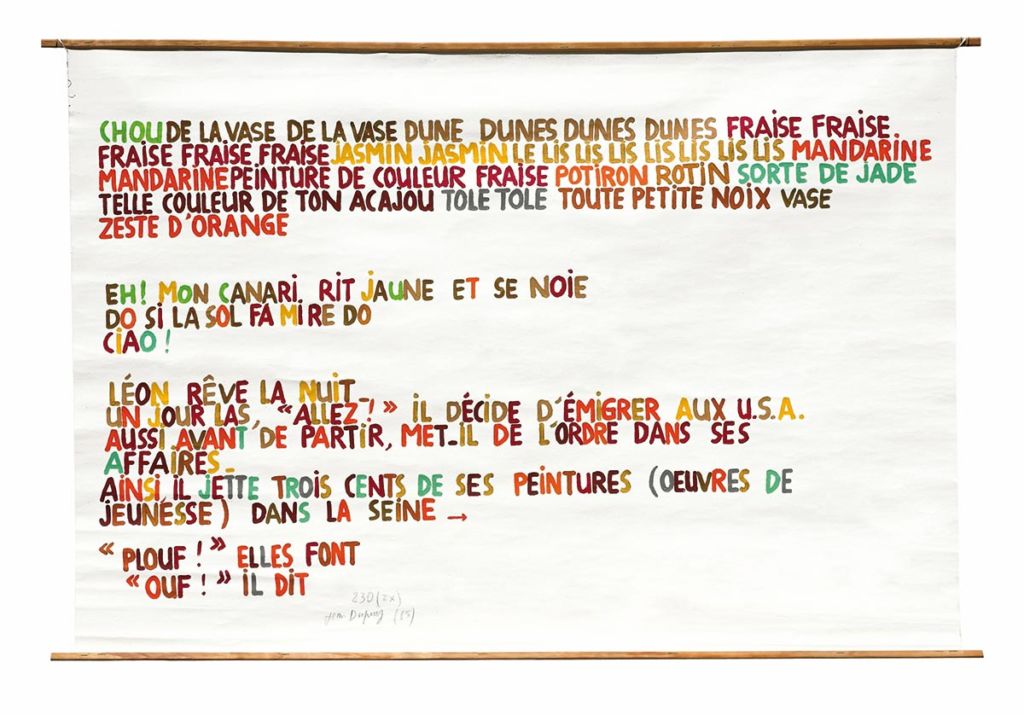

Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead, image extraite de l’épisode 2 © ADAGP, Paris, 2021

« L’ironie a toujours été mon truc », affirme l’une des protagonistes d’un film de Liv Schulman, trait que l’on pourrait attribuer à l’artiste argentine elle-même et aller jusqu’à prendre comme fil conducteur pour parcourir son œuvre. Car, dans le foisonnement d’une production qu’elle qualifie de « chaos créatif », composée pour beaucoup de discours abordant pêle-mêle (apparemment) des sujets aux enjeux sociétaux actuels majeurs — tels que la prise en compte du point de vue jusqu’alors marginalisé des femmes — les contextes et modes d’énonciation déplacent les contenus énoncés de leur ancrage habituellement intellectuel et lénifiant vers une désinvolture (là aussi apparemment) qui leur restitue une énergie subversive. Si elle réalise des installations et des performances, ce sont surtout ses films qui retiennent l’attention par une mise en forme surprenante qui emprunte aux poncifs des séries télé populaires. Dans ces œuvres dont elle a commencé la réalisation au début des années 2010 le médium est bien le message, mais sous des tournures qu’un caractère loufoque rend d’autant plus pertinentes.

Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead, image extraite de l’épisode 2 © ADAGP, Paris, 2021

La première œuvre-série de Liv Schulman, intitulée Control, comporte trois saisons de cinq ou six épisodes chacune, réalisées entre 2011 et 2016. Dans une diversité de scènes plus ou moins désolées, plage, chantier, stade, tournées dans les lieux où l’artiste a eu l’occasion de voyager, à Buenos Aires dans sa famille, à Tel Aviv chez des ami.e.s, à Paris où elle vit, à Rennes où elle avait été invitée pour la Ve Biennale, les épisodes nous font suivre un.e protagoniste, femme ou homme, différent.e à chaque épisode, mais toujours identifiable par son vêtement, objet fétiche de séries policières, un imperméable beige de détective. On pense évidemment à l’inspecteur Columbo, même si les sources d’inspiration de l’artiste sont avant tout les séries policières des télénovelas de son enfance et de son adolescence en Argentine. Mais, à la différence de ces dernières, dans Control, l’attitude du personnage principal est toujours absurde, proche en cela de l’agent Dale Cooper de Twin Peaks, mais surtout dans un décalage manifeste par rapport au réalisme documentaire des décors, plongé qu’il est dans la formulation de réflexions existentielles qui n’ont rien à voir avec l’élucidation d’un meurtre, ou la situation présente. A chaque épisode, le·la détective se lance en effet dans un long monologue sur la politique, sur l’avenir, dans une attitude que viennent parasiter des éléments étrangement prosaïques, produisant un effet de distanciation. Une réflexion savante et engagée sur la résistance par le chamanisme est ainsi énoncée à haute voix par une détective qui porte un exemplaire du magazine Vogue plié sous le bras. En somme, l’engagement exprimé par les prises de paroles des personnages est contrebalancé par des emprunts à des poncifs régressifs, relatifs aux séries télé qui, tout en n’altérant pas le contenu des messages, leur permettent d’échapper à une posture docte devenue aujourd’hui insupportable.

Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead, image extraite de l’épisode 3 © ADAGP, Paris, 2021

Vous voulez des clichés, vous allez en avoir.

En cela, il faut rapprocher les séries de Liv Schulman de celles d’une autre artiste qui fait partie de ses principales références, Melanie Gilligan, et notamment des trois épisodes de la série Self-capital en 2009. Chacun d’eux est introduit par une psychanalyste en perruque blonde qui présente ses patientes et constitue une série construite uniquement autour de personnages féminins intrigants dont, malgré les déguisements, on s’aperçoit vite qu’ils sont joués par une seule et même actrice. Ce choix renvoie au fait que de nombreuses séries télé mettent en scène des femmes parce qu’elles sont créées pour des tranches horaires, principalement l’après-midi et le début de soirée, qui ciblent un public féminin. Mais un seul type de femme : la femme au foyer bien sûr. Dans une perspective féministe, Melanie Gilligan retourne la situation avec une série qui semble destinée à des femmes excentriques et intellos. C’est dans ce sens aussi que Liv Schulman a pensé Le Goubernement, série en six épisodes de 2019 qui met en scène des récits mi-théoriques, mi-farfelus prônant une histoire de l’art élaborée et interprétée par des femmes, avec une pluralité de femmes, de visages, de voix, françaises, anglaises, espagnoles, maquillées à outrance ou n’importe comment, chaussées de talons aiguilles sexy et/ou coiffées avec une visière de tennis moins sexy, imitant parfois les beautés des séries policières grand public américaines avec leur démarche de mannequin de défilés ou, à l’opposé, déplorant des « chiottes » pleins à ras bord. De quoi s’agit-il ? De femmes qui ont beaucoup, beaucoup à dire, sur des sujets relevant autant de l’univers domestique que de problématiques universitaires – car oui, pour nous, les deux dimensions se superposent au quotidien – tels que le Surréalisme, le plan d’immanence ou les raviolis, le tout pensé en une synthèse un brin railleuse, sous-entendu vis-à-vis de ceux qui cloisonnent les domaines de la vie privée, traditionnellement dévolu aux femmes, et de la vie publique, plutôt dévolu aux hommes. C’est dans ce contexte que l’une des protagonistes prononce sur un air de vengeance cette phrase citée en introduction : « l’ironie a toujours été mon truc ». Car ici, les codes des séries télé, que ce soit la représentation superficielle des femmes-vamps qui se pavanent dans la rue ou le cliché de l’hystérie incontrôlée dans les inévitables séances de thérapie de groupe renvoient à elles-mêmes les formes d’énonciation du savoir autoritaires habituelles. La série, en substance, leur adresse cet avertissement : vous voulez des clichés, vous allez en avoir (point d’ironie).

Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead, image extraite de l’épisode 4 © ADAGP, Paris, 2021

Une danse joyeuse qui s’emballe

En effet, que l’on ne s’y trompe pas, si les films de Liv Schulman sont drôles et vivants, ils contiennent aussi une certaine agressivité jouissive. Pour peu qu’on les regarde et qu’on les écoute attentivement, on se rend compte qu’ils sont rigoureusement pensés et écrits, dans une visée polémique, la structuration en épisodes leur procurant une trame narrative minimale combinée à un point de vue situé qui autorisent des déclarations radicales sur des sujets « chauds ». C’est le cas d’une manière remarquable des scènes de dialogues de Que faire, série en trois épisodes de 2017, ainsi intitulée en référence à Lénine, réalisée lors d’une résidence au centre d’art de Noisy-le-Sec avec la participation des habitants. Reprenant le schéma des moments de vie collective que donne à voir la télé-réalité, les acteurs d’un jour discutent de rien de moins que du rapport entre capitalisme et sexualité — et on peut songer là au potentiel révolutionnaire de l’éros chez un philosophe comme Herbert Marcuse — ou de fragments de philosophie formulés dans un style absurde et fantasque qui conduit à se demander si tout cela est bien sérieux. Oui, c’est bien sérieux.

Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead, image extraite de l’épisode 2 © ADAGP, Paris, 2021

Enfin, dans Brown, Yellow, White and Dead, un huis-clos en quatre épisodes, diffusés fin 2020 sur la chaîne Paranoïa TV du festival Steirische Herbst de Graz – chaîne qualifiée de Netflix alternatif par sa directrice Ekaterina Degot –, Liv Schulman revient sur les thèmes qui lui sont chers, la sexualité, les droits des minorités, mais aussi le processus de création. Si l’artiste travaille encore une fois en adoptant les codes des séries télé et de la télé-réalité, elle s’attaque ici à un poncif cinématographique, celui de la réalisation du film en train de se faire. Dans un salon bricolé, barricadé de grands cartons marrons bien scotchés qui isolent l’action du monde extérieur (il y aura tout de même une scène dans la rue), des producteurs (les vrais), une réalisatrice (la vraie, évidemment), des acteurs (les vrais aussi), discutent d’un projet de film d’horreur qui, ce faisant, se réalise sous nos yeux. Lectures du scénario, tentatives de mise en scènes, analyses, critiques et disputes s’enchaînent, et voient les protagonistes se croquer un orteil ou se rouler par terre. Comme très souvent chez Liv Schulman, ici dans des amas de matières louches et visqueuses, les références inscrivent la série dans la lignée de films comme la Nuit américaine de François Truffaut ou Soigne ta droite de Jean-Luc Godard, dans une ambiance qui emprunte au gore, au cinéma Bis ou aux séries d’horreur populaires, à l’image de Cindy Sherman dans la transformation de sa propre identité. L’un des grands moments de Brown, Yellow, White and Dead est une discussion animée autour de la signification de l’insulte « pédé », où les protagonistes se frottent contre les murs dans une danse joyeuse qui s’emballe : ainsi se manifeste l’engagement LGBTQIA+ du film, sans ambiguïté, mais sur le mode libérateur d’un « état de transe anarchique », se moquant bien des donneurs de leçon.

Couverture : Liv Schulman, Brown, Yellow, White and Dead, image extraite de l’épisode 1 © ADAGP, Paris, 2021