Le soir même du vernissage, l’exposition Go Canny! Poétique du sabotage (10 février – 30 avril 2017) fut sabotée par les pièces qui en composaient le contenu, obligeant le centre d’art à fermer précipitamment ses portes. Du jamais vu. Autosabotée ? Ruse ou débordement intempestif ? Étions-nous pris au piège de nos propres promesses ? En repoussant les limites du centre d’art et du commissariat, l’exposition avait fonctionné tel un « camouflet », une mine qui provoque de puissantes explosions souterraines en laissant la surface du sol intacte. Le désir de révolution ne pouvait être célébré dans la lumière, il aura fallu, au contraire, en subir le retour de l’ombre.

Durant les quelques mois qui séparèrent les attentats de novembre 2015 en France et les élections présidentielles de mai 2017, qui suscitaient autant de désintérêt que de crainte de voir élire le « pire », un apparent désir de révolution s’immisça dans les expositions, parmi lesquelles « Soulèvements » de Georges Didi-Huberman et « L’Esprit français » élaborée par Guillaume Désanges et François Piron.

Prenant place dans l’un des hauts lieux de la Révolution française de 1789, à quelques pas des dernières têtes tombées sur la Concorde, l’exposition « Soulèvements », au Jeu de Paume, présentait un écrin de choix pour mener ou susciter un quelconque élan. « Désordres sociaux, agitations politiques, insoumissions, insurrections, révoltes, révolutions, vacarmes, émeutes et bouleversements, en tous genres » étaient au programme. Le parcours proposait un ensemble de plus de 250 œuvres et documents, ayant fait la grande comme la petite histoire, d’ici et d’ailleurs, de Goya à aujourd’hui. Un atlas de la révolte se dessinait sur les murs dans une ambiance austère, voire commémorative. La scénographie y était stricte, sans doute pour laisser la puissance évocatrice des œuvres agir par elle-même. Le visiteur progressait ainsi comme s’il tournait les pages d’un catalogue bien pensé et organisé en cinq grandes parties : Éléments (déchaînés), Gestes (intenses), Mots (exclamés), Conflits (embrasés), et Désirs (indestructibles). Car sans le désir, prévenait le commissaire d’exposition, pas de révolution ni d’étincelle et encore moins de soulèvement.

Mais la représentativité de gestes politiques allait s’avérer plus délicate qu’il n’y paraissait. La critique assistait, désemparée, à une révolution trempée dans le formol, dont l’ultime coquetterie aura été de hisser le « v » de SoulèVements comme les voiles d’un bateau partant à la conquête d’un monde perdu. La muséification avait posé le ton, de même que le cadre d’un environnement bourgeois, dont il semblait difficile de faire abstraction. Si l’époque et le lieu étaient propices à l’organisation d’une telle exposition, l’institution digérait toute velléité révolutionnaire et transformait en posture toute tentative de subversion. Le visiteur n’était que le spectateur d’une histoire de la révolution, dont il semblait d’emblée exclu.

Plus audacieuse, plus en phase avec un certain « esprit français » se forgeant dans les marges et dans les contre-cultures, l’exposition proposée par Guillaume Désanges et François Piron portait l’étendard de la révolte dans la droite filiation d’un programme iconoclaste, voire post-situationniste. Là encore, l’institution d’accueil présentait un cadre opportun. Ancienne usine réhabilitée, La maison rouge, présidée par Antoine de Galbert venait d’annoncer sa fermeture prochaine. L’exposition avait ce quelque chose de Manifeste et d’insolent, qui tenait aux dernières tribulations d’un lieu comme à la verve attestée d’un Guillaume Désanges. Ici aussi, il était question de mouvement de foule, mais d’une foule des insurrectionnels, des irrévérencieux, des politiquement équivoques, celle de la génération post-soixante-huitarde qui vit naître le punk et tomber le mur de Berlin. Pléthore d’artistes et d’auteurs, d’affiches et d’œuvres, s’entassaient sur les murs, le long d’un parcours, certes moins sage que la précédente, mais tout aussi profus ; profusion dont le caractère était plus anarchiste qu’exhaustif. Reste que l’exposition fut ici encore taxée de disparate, dépourvue de contextualisation et d’ancrage dans le réel. En un mot, sous la masse des documents exposés, plus de 700, assommante.

Le bashing a toujours été le sport préféré des Français, surtout lorsqu’une exposition essaie de leur parler directement, essaie de les sortir de leur torpeur. Malgré les critiques, furent néanmoins saluées, pour chacune d’elles, la dimension politique et la nécessité, toute contemporaine, de porter un regard nouveau sur un aspect de la vie civile. Mais le procès de l’esthétisation de la politique planait toujours, les injonctions étaient inlassablement battues en brèches par un public indocile dont les attentes ne pouvaient être comblées. Gavé d’images, d’archives insolites, de documents hétéroclites, le visiteur se trouvait bien en peine de s’approprier ces éléments de contestation. Régnait ici comme là, la nostalgie d’un passé à jamais révolu.

Tandis que la première exposition venait de se terminer et que la seconde n’était pas encore vernie, la Villa Arson accueillit le projet « Go Canny! Poétique du sabotage », que nous avions organisé Nathalie Desmet, Éric Mangion et moi-même. Parce qu’il semble intolérable d’introduire la révolution dans les Musées et parce que l’institution est par définition un lieu privilégié et bourgeois, nous étions conscients que toute tentative de transformation sociale ou d’incitation à la désobéissance civile prenait le risque de tomber dans une posture, dans le frisson convenu de la dissension ou de la rébellion. Or le sabotage, avant d’être une stratégie militaire, un complexe de résistance anarcho-syndicaliste ou procapitaliste, relève d’un acte créatif qui ne demande que le courage de son im-posture. Libre et affranchi des instances de contrôle, il affirme sa logique disruptive, sa part de mensonge ou de dissimulation, dans l’espièglerie et le camouflage.

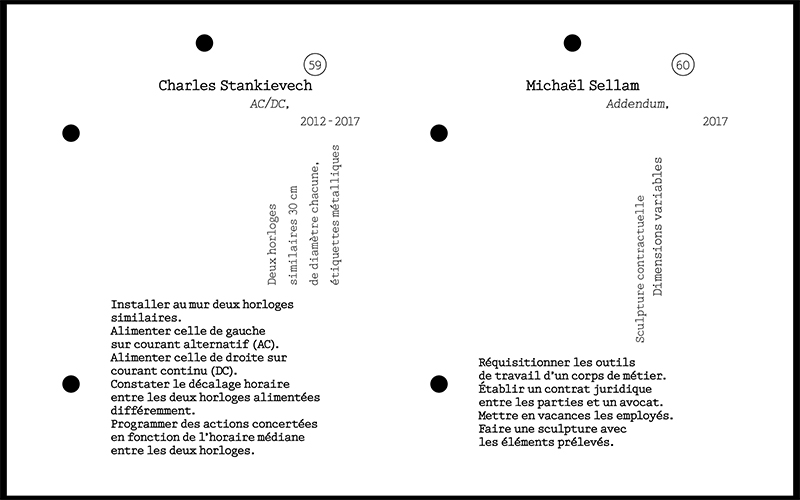

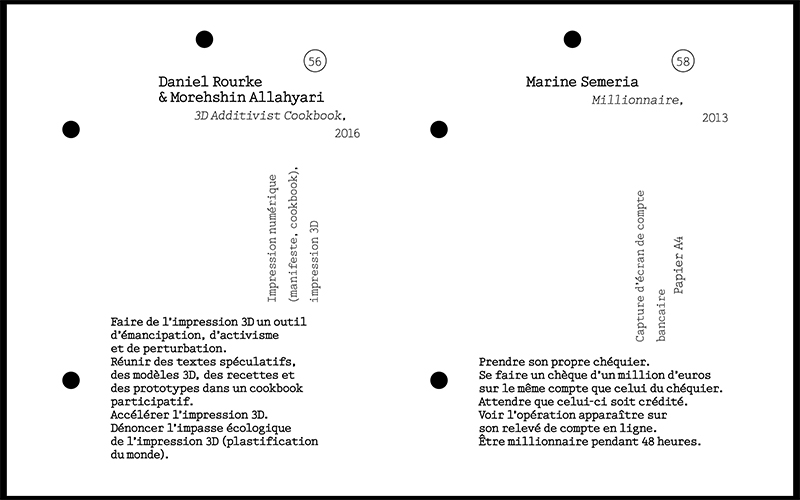

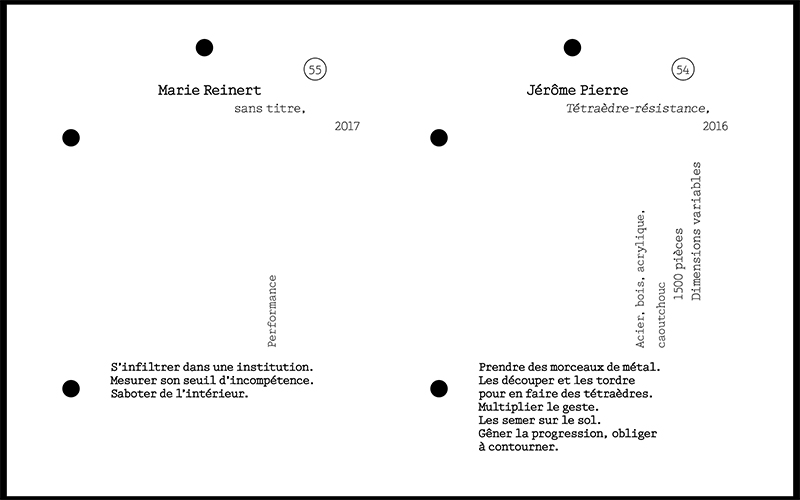

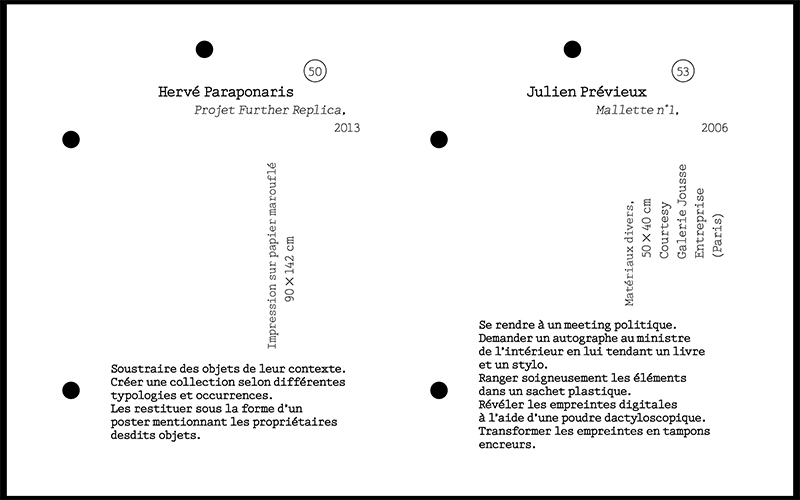

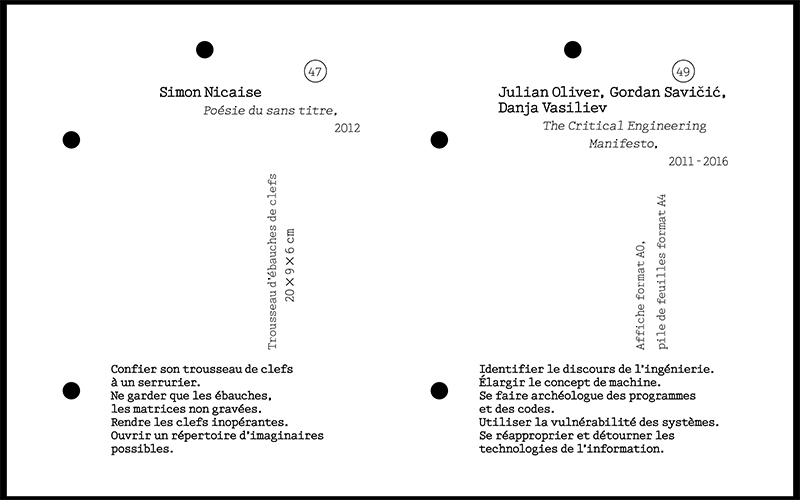

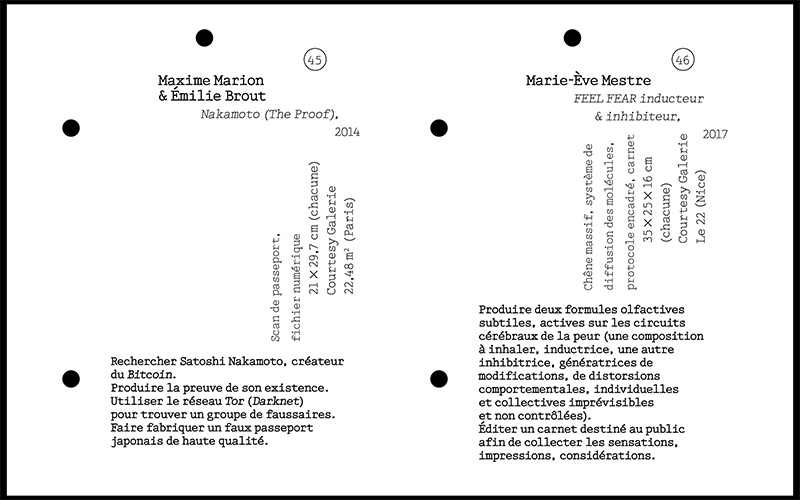

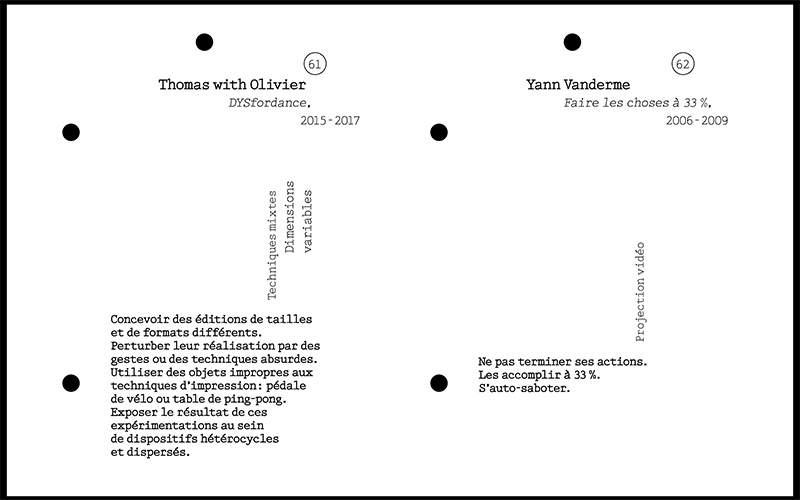

Les espoirs avaient été nourris de voir dans ce projet d’exposition une dimension plus ancrée dans le présent et le réel. Face à l’échec des formes de contestations, des mouvements de grèves à Nuit Debout, nous avions privilégié des « actions directes » et des interventions dans l’espace public. Les œuvres, souvent discrètes, fonctionnaient comme des amorces, des notices à l’attention d’un public qui pourrait s’approprier les propositions afin de les mettre en action à l’extérieur. Conçue comme un manuel de sabotage, l’exposition pariait sur les vertus politiques du grain de sable. Elle espérait faire germer une graine dans les consciences, en forgeant un désir individuel de soulèvement, un esprit agitateur, une forme de courage. Non pas détruire ou vandaliser, mais créer. Créer un espace du possible, à partir d’un registre individuel susceptible d’élargir la perspective au collectif et au politique. Nulle archive ne fut exposée sur les murs, il s’agissait plutôt d’invitations à la désobéissance, à détourner, à refaire chez soi ou dans un contexte donné, des modalités de dysfonctionnements proposés par les artistes.

Le sabotage mis en œuvre opérait à plusieurs niveaux, perturbant le contenant et le contenu de l’exposition : de l’enveloppe institutionnelle, dont le parcours fut semé d’embuches par les artistes (marche en trompe l’œil, irrégularité du sol, crèves pneus dans les virages, passage bloqué, accumulation de poussière) à des hackings de commissariats imbriqués (DISNOVATION.ORG, pirate box, laboratoire), donnant lieu à des micros expositions dans l’exposition. Son organisation avait en outre mobilisé une intelligence collective qui débordait le cadre du commissariat et celui de l’espace d’exposition, en impliquant l’ingéniosité du régisseur général, les chargés des publics ou de communication, mais aussi la librairie – qui accueillait des tracts anti-travail ou de boycott de l’exposition, de même que des brouilleurs GPS et WIFI qui parasitaient la chambre du concierge située au-dessus. Les jardiniers, le personnel d’entretien et les professeurs, dont certains outils de travail furent ôtés par l’un des artistes, étaient encore sollicités. Tous cherchaient à détourner le sabotage dont ils étaient les victimes consentantes et s’inscrivaient, en cela, dans un commissariat élargi, en même temps qu’ils faisaient œuvres. Ils sabotaient le sabotage et, ce faisant, y participaient bien davantage. Des gestes de bifurcation furent inventés, tout en laissant un goût amer à ceux qui les proposaient. Personne ne veut s’auto-saboter, en revanche tout le monde prenait un certain plaisir à saboter doucement le projet qui se montait collectivement. Il s’agissait de mettre en déroute chacune des phases d’exécution de l’exposition, ainsi du communiqué de presse dont la lisibilité fut sabotée par l’un des artistes de l’exposition. Des protocoles invisibles furent également activés en secret par les différents acteurs, rendant peu à peu le climat suspect, bien qu’animé et joyeux.

Le fait que cette exposition prit ses racines dans un lieu autant pédagogique qu’institutionnel, à savoir une école des beaux-arts, apportait sans doute, à l’opposé de ses consœurs, une dimension propice à la création, de sabotages en particulier. Du moins est-ce le vœu que nous en faisions. Encore fallait-il ajouter que la Villa Arson jouissait d’une certaine aura, oscillant entre le cadre idyllique des charmes de la Côte d’Azur et les arcanes des récits kafkaïens, dans une enceinte aussi bétonnée que florale. Située sur les hauteurs de Nice, l’école a ce quelque chose d’insulaire qui en fait une sorte de laboratoire reclus, où chacun est potentiellement acteur et victime du sabotage qu’il génère. Malgré ses ramifications diverses, l’exposition semblait forclose. Les sabotages se réalisaient de l’intérieur : se trompant de cible, ils sapaient les fondations de ce qu’ils prétendaient ériger et contester.

C’est ainsi que le soir même du vernissage, l’exposition fut sabotée par les pièces en composant le contenu, obligeant le centre d’art à fermer ses portes une heure avant la fin officielle. Du jamais vu. Autosabotée ? Ruse ou débordement intempestif ? Étions-nous pris au piège de nos propres promesses ? Des activations nées d’initiatives individuelles se retournaient de toutes parts. Certaines œuvres furent volées, des courts-circuits nous plongèrent dans le noir et endommagèrent le matériel technique, des performances et des actions de personnes extérieures s’invitèrent (protocole d’IKHÉA©SERVICES ?) et détournèrent le sens des œuvres présentées, au grand désarroi des intéressés. La Villa Arson était devenue le terrain de jeu du public et des étudiants qui ne tardèrent pas à mettre à l’épreuve le mot d’ordre de l’exposition : Go Canny! « Ne vous foulez pas », levez le pied, détournez les instruments et les outils de production à votre compte. Au lieu de tenir la médiation spécifique qui leur avait été confiée, les étudiants (sélectionnés précisément pour leur penchant au sabotage), se fabriquèrent des objets en 3D, utilisèrent le laboratoire et l’accès qui leur était offert d’avoir un espace privilégié à internet, des imprimantes et des outils de toutes sortes, afin de réaliser leurs travaux personnels. Ce que l’on prit pour de la nonchalance, voire une forme d’irrespect, n’était en définitive qu’une manière d’activer leur enseignement. Les meilleurs sabotages se faisaient, clandestinement, de l’intérieur du train qu’il s’agissait de faire dérailler. Ils se passent sous nos yeux, mais nous n’en percevons les effets que plus tard.

Si bien qu’en repoussant les limites du centre d’art et du commissariat, l’exposition avait fonctionné tel un « camouflet », dont le sens désigne une mine provoquant de puissantes explosions dans les galeries souterraines tout en laissant la surface du sol intacte. Le camouflet est encore, dans sa définition, une plaisanterie consistant à surprendre sa victime en lui soufflant de la fumée sous le nez, il est enfin « un affront, une vexation humiliante ». C’est ce que le sabotage ne peut opérer que maquiller, c’est-à-dire camoufler. Le désir de révolution ne pouvait être célébré dans la lumière, il aura fallu, au contraire, en subir le retour de l’ombre.

Couverture : Claude Cattelain, Composition empirique N° 7, 2016, © ADAGP Paris, 2021, Vue de l’exposition Go Canny! Poétique du sabotage, Villa Arson Nice (10 février – 30 avril 2017) © Photo Loïc Thébaud

Voir le catalogue de l’exposition

Catalogue de l’exposition Go Canny!

[tnc-pdf-viewer-iframe file= »https://www.switchonpaper.com/wp-content/uploads/2021/01/go-canny-manuel-lutte-ouvriere.pdf » width= »100% » height= »500″ download= »true » print= »false » fullscreen= »false » share= »false » zoom= »false » open= »false » pagenav= »false » logo= »false » find= »false » current_view= »true » rotate= »false » handtool= »false » doc_prop= »false » toggle_menu= »false » toggle_left= »false » scroll= »true » spread= »false » language= »fr » page= » » default_zoom= »page-width » pagemode= » » iframe_title= » » default_scroll= »0″ default_spread= »0″]