Une incertaine idée du pop 2 « I can see the whole room and there’s nobody in it »

Investigation par Agnès Gayraud

« Quelqu’un a dit que Brecht voulait que tout le monde pense de la même façon. Moi aussi je voudrais que tout le monde pense de la même façon. » Ainsi s’exprimait Andy Warhol. Le Pop Art warholien porte avec lui un genre d’idéal démocratique, celui de Roy Lichtenstein aussi, d’une manière plus ambiguë encore : mais au prix d’appropriations, de glissements, de juxtapositions et de neutralisations qu’Agnès Gayraud décrypte dans ce second volet de son enquête sur la manière dont le Pop Art a contribué à façonner une incertaine idée du pop.

« Sir, as a cartoonist, I was interested in Roy Lichtenstein’s comment on comic strips (…) Though he may not as he says copy them exactly, Lichtenstein in his painting currently being shown at the Guggenheim, some pretty close of the last panel of my Steve Roper Sunday Page of August 6, 1961. Very flattering… I think? »

Voir Patrice Peccatte, « Roy Lichtenstein et les comics : un art suffisant »

Entretien avec David Sylvester, 1966, in Roy Lichtenstein, Ce que je crée, c’est de la forme, Entretiens, 1963-1997, Éditions du Centre Pompidou, Paris, 2013, p. 32-35, cité par Patrice Peccatte, dans son article « Roy Lichtenstein et les comics : un art suffisant »

Oldenburg, Lichtenstein, Warhol: A Discussion with Bruce Glaser, June 1964, in Steven Henry Madoff (editor), Pop Art, A Critical History, University of California Press, 1997, p. 146. Trad. fr. in Roy Lichtenstein, Entretiens, op. cit., p. 24.

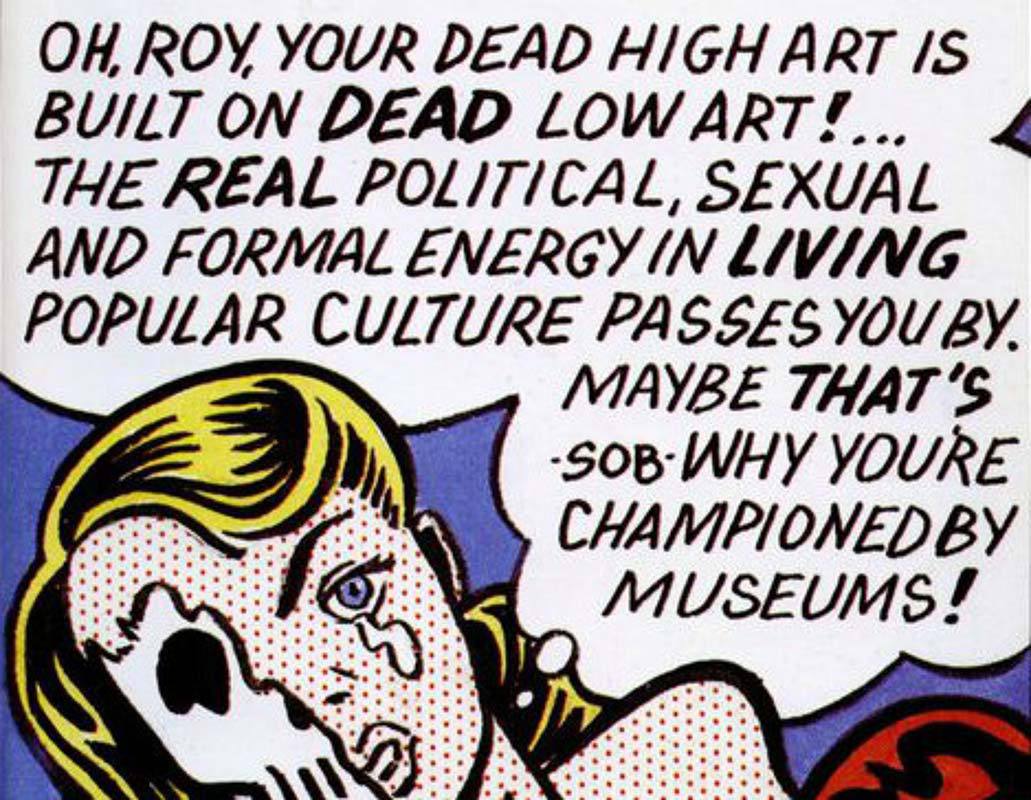

L’avant-plan du tableau substitue à l’aplat noir les trames Benday typiques de Lichtenstein. Il est présenté comme peint « d’après Jack Overgard », le dessinateur d’origine. Il a été exposé parmi d’autres détournements ou réappropriations dans le projet « Image Duplicator » (d’après le titre ironique de l’œuvre de Lichtenstein du même nom) à la galerie Orbital Comics de Londres en 2013.

RATFAB, Det brinner en eld (1984).

Lou Reed, John Cale, « Style It Takes », Songs for Drella, 1990.

Popism, op. cit.

Voir Popisme, et la scène de la comparaison entre les deux bouteilles de Coke.

Voir Marguerite Hennebelle « Andy Warhol et les pochettes de disque »

Sur l’usage du terme « commonism » préféré par Warhol, à ses débuts, vers 1962, à celui de « Pop Art », voir Caroline A. Jones, Machine in the Studio: Constructing the Postwar American Artist, University of Chicago Press, 1996, p. 304-305.

Extrait d’une interview avec Gene Swenson pour Art News, en 1963 : « ANDY WARHOL : Someone said that Brecht wanted everybody to think alike. I want everybody to think alike. But Brecht wanted to do it through Communism, in a way. Russia is doing it under government. It’s happening here all by itself without being under a strict government; so if it’s working without trying, why can’t it work without being Communist? Everybody looks alike and acts alike, and we’re getting more and more that way. I think everybody should be a machine. I think everybody should like everybody.

ART NEWS: Is that what Pop Art is all about?

WARHOL: Yes. It’s liking things.

ART NEWS: And liking things is like being a machine?

WARHOL: Yes, because you do the same thing every time. You do it over and over again. »

Voir Bertolt Brecht, « Popularité et réalisme » (1938), dans Écrits sur la littérature et l’art, vol. 2, traduction par André Gisselbrecht, Paris, L’Arche, 1970, p. 117 : « il nous faut un art populaire, (…) nous entendons par là un art pour les larges masses, pour le nombre, qui est opprimé par une minorité, pour ‘les peuples eux-mêmes’, la masse des producteurs, qui furent si longtemps objets de la politique et doivent en devenir les sujets. » Brecht établit clairement un sens « militant » du populaire, non en direction d’un peuple resté en retrait de l’histoire, mais pour un peuple qui fait l’histoire : « Notre ‘populaire’ à nous a trait au peuple qui non seulement prend une part pleine et entière à l’évolution, mais la détermine, la force, en usurpe pour ainsi dire la direction. Nous pensons à un peuple qui fait l’Histoire, qui transforme le monde et lui-même avec le monde. » Dans cet état d’esprit, « ’Populaire’ veut dire : compréhensible aux larges masses ; adoptant et enrichissant leurs modes d’expression ; adoptant leur point de vue, le consolidant et le corrigeant ; représentant la partie la plus avancée du peuple de telle sorte qu’il puisse accéder au pouvoir, c’est-à-dire dans des formes compréhensibles aux autres fractions du peuple ; renouant avec les traditions et les continuant ; transmettant à la partie du peuple qui aspire à la direction les conquêtes de celle qui assume cette direction actuellement. »

Voir encore Popisme, et la scène de la comparaison entre les deux bouteilles de Coke.

« When you see a gruesome picture over and over again, it doesn’t really have an effect » (in G.R. Swenson, « “What is Pop Art?” Interviews with Eight Painters », Art News, November 1963, p.61.

Extrait du catalogue Collection Art Contemporain — La Collection du Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne, sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007.

Écouter à ce propos Marie-José Mondzain interviewée sur France Culture, « Les Portraits de Warhol, quête de l’image immortelle ».

Cité dans le catalogue d’une exposition au Moderna Museet de Stockholm de février à mars 1968.

Warhol apparaît finalement tel qu’en lui-même dans les photographies de Richard Avedon, en 1987. Son torse scarifié par la tentative d’homicide de Valérie Solanas, quelques années plus tôt, dévoile un corps, une chair, une impression de finitude, aux antipodes de son esthétique picturale. Sa dernière œuvre est pourtant une mise en scène de disparition : la série des Shadows, cent deux toiles sérigraphiées de dix-sept couleurs différentes crées à partir d’ombres projetées de lui-même, qu’il présentait ironiquement comme un « décor disco », puisqu’elles furent installées avec cette musique en bande-son.

En 1963, Roy Lichtenstein expose au musée Guggenheim de New York un tableau resté célèbre: « I can see the whole room…and there’s nobody in it… ! » On y voit un grand aplat noir, au centre duquel un visage viril stylisé apparaît en partie, soulevant d’un doigt la surface noire d’un très large judas. La lumière et le phylactère semblent tous deux surgis de derrière la toile. Face à la toile, le spectateur est à la fois regardé et annihilé par le commentaire (« there’s nobody in it » : « il n’y a personne à l’intérieur »). Le regard du personnage traverse littéralement le spectateur sans le voir : les deux mondes ne communiquent pas. Saisissant, provocateur, le tableau rencontre un succès immédiat. Tout le monde sait qu’il s’agit de la copie d’une case de comic, mais ni Roy Lichtenstein ni quiconque dans le milieu de l’art ne juge bon de s’enquérir du nom de l’auteur du dessin original.

Suite à un article sur le Pop Art dans le Time, un dessinateur du nom de William Overgard adresse pourtant une lettre au courrier des lecteurs, que le magazine publie le 17 mai 1963 : « Monsieur, en tant que dessinateur de bande dessinée, j’étais curieux du point de vue de Roy Lichtenstein sur les comic strips. (…) Bien qu’il ne les copie pas exactement comme il le prétend, son tableau actuellement exposé au musée Guggenheim est vraiment très proche de la dernière case de ma planche de Steve Roper du dimanche du 6 août 1961. Très flatteur… Enfin, il me semble ? »1 L’auteur fait généreusement montre d’une perplexité amusée, mais pointe une pratique devenue systématique chez le peintre « pop » : l’anonymisation complète de ses sources, pourtant déjà bien identifiables à l’époque, ce qui fait aujourd’hui parler d’une logique d’appropriation2, voire — pour ne pas la confondre avec celle, explicite et assumée, de l’appropriationnisme d’Elaine Sturtevant, —d’expropriation des auteurs de comics.

Depuis 1979, le critique d’art non académique David Barsalou a entrepris de retrouver toutes les sources perdues dans l’anonymat de l’« imagerie populaire » des cases de bande dessinée recopiées par Lichtenstein. Sur le site de Barsalou, l’enquête a pris les dimensions d’une entreprise complète de déconstruction. La page « Deconstructing Roy Lichtenstein »3, met en regard les œuvres du peintre et les dizaines de cases originales associées aux noms de leurs dessinateurs: Bob Grant derrière « Look, Mickey », Arthur Peddy derrière « Nurse », Tony Abruzzo derrière « Drowing Girl » ou John Romita derrière « Girl Crying », pour n’en citer que quelques-uns. Bête noire des ayant-droits du peintre new-yorkais, le critique n’a pu éditer ses découvertes… faute d’autorisation de reproduction des tableaux.

De fait, Lichtenstein ne citait pas ses sources. Interrogé sur la valeur qu’il attribuait aux comics, il restait évasif, comme dans cet entretien de 1966 avec David Sylvester : « la sensibilité esthétique habituelle y est absente la plupart du temps […] Je m’intéresse à ce que l’on considère habituellement comme les pires aspects de l’art commercial. […] J’aime et je n’aime pas les bandes dessinées. […] Je trouve que lorsqu’elles sont bien dessinées, certaines parties – ça peut être dû au hasard ou au talent inné de la personne qui a fait la bande dessinée – peuvent être vraiment bonnes. Mais en général, je les trouve plutôt bidon.4 » Dans les années cinquante, les éditeurs exercent une autorité importante sur la direction artistique, et il est en partie vrai que les auteurs demeurent en retrait, pas toujours nommés. Mais cela change au cours des années soixante. En 1964, Warhol lui-même reconnaît que « les bandes dessinées citent le nom de l’artiste. On lit “dessin de”. Autrefois, on ne voyait pas ça dans les livres de BD.5 » Alors, n’y a-t-il donc vraiment personne, dans la pièce où l’artiste emprunte ses nouvelles formes ? Comme l’explique Patrice Peccatte dans son article fouillé sur les divers degrés d’appropriation chez Lichtenstein, l’appropriation, contrairement à celle qui emprunte au très connu, au déjà identifié ou à l’apparenté à l’art (comme dans le « Madame Cézanne » de Lichtenstein lui-même), fait tout bonnement disparaître ses sources dans le néant de l’insignifiance. Copiez, agrandissez, exécutez votre peinture, relevez le judas : le tour est joué ! Il n’y a plus personne. « I can see the whole art world… and there’s money in it… » ironise le phylactère d’un tableau de Carl Flint détournant l’appropriation de Lichtenstein.6 Cette chambre vide était bien une chambre avec vue sur le monde de l’art lui-même, dans lequel, à la faveur du changement de médium, du papier journal imprimé et jetable à la peinture sur châssis entoilé, les copies d’œuvres reproductibles ont acquis le statut d’œuvres uniques — et leur valeur marchande : en novembre 2011, « I can see the whole room… » a été vendu pour la somme record de 43,2 millions de dollars chez Christie’s à New York. Tel était probablement déjà le calcul de cet individu omniscient, au centre de la toile, qui affirmait pourtant ne rien voir.

Commonisme

Planche originale de Steve Roper par Allen Saunders et William Overgard in Lubbock Avalanche Journal, dimanche 6 août 1961, page 77

Ce genre de procès en propriété, Warhol avait de quoi le désamorcer…

D’abord, à la différence de Lichtenstein, Warhol a rapidement abandonné les copies de cases de comics. Surtout, il a effectivement participé au développement esthétique de la musique populaire de l’époque. À la Factory, à partir de 1964, passe devant son objectif toute la jeunesse dégingandée et créatrice de New York. Warhol produit et manage à partir de 1966 un des groupes les plus mythiques de l’histoire du rock, le Velvet Underground. On peut s’amuser des premières pochettes du Velvet Underground où son nom apparaît en lettres parfois plus grandes que celui du groupe, par exemple au verso de la pochette de « The Velvet Underground & Nico x Andy Warhol », où figure un immense « produced by Andy Warhol » en capitales, d’une taille de caractère qu’aucun producteur starifié aujourd’hui ne s’autoriserait. Il réalise de nombreuses pochettes de disques restées célèbres, de la pochette « à la banane » du Velvet à celle « à la braguette » de Sticky Fingers des Rolling Stones, jusqu’à celle réalisée en deux temps trois mouvements pour cet obscur groupe d’adolescents suédois, Roland & The Flying Albatross Band, dit RATFAB7. Il a enrichi la culture pop d’une esthétique bien particulière qui a inspiré des générations de musiciens. Qu’on pense à la fascination que lui vouait Bowie dans les années soixante-dix, jusqu’à lui consacrer une chanson que Warhol avait détestée, quand le tout jeune Bowie s’était présenté à lui pour la jouer. Par là, Warhol appartient de plain-pied à l’histoire de la musique populaire. Mais le populaire conserve aussi chez lui, dans ses créations picturales, le sens d’une sorte de renversement du communisme en blague pour artiste en manque d’inspiration.

« I’ve got a Brillo box and I say it’s art /It’s the same one you can buy at any supermarket /‘Cause I’ve got the style it takes/And you’ve got the people it takes », chantent Lou Reed et John Cale, reprenant des mots de Warhol8 dans leur Songs for Drella. « C’est la même chose, mais j’ai le style qu’il faut pour ça » (autant dire ici, le culot) et « toi, tu as les gens qu’il faut pour l’apprécier », ces innombrables passants qui descendent Broadway. Le privilège que l’artiste pop s’accorde sur l’imagerie qu’il reprend est un étrange privilège démocratique. Ce qu’il a fait, tout le monde pouvait le faire. Warhol le raconte, Danto y insiste : il y a eu dans l’apparition du Pop Art quelque chose de trans-personnel. Au printemps 1961, à différents endroits de New York, plusieurs artistes ont commencé à avoir cette intuition et à peindre de la même manière sans se connaître. Ce n’était plus un art de singularité, mais un art « collectif » qui s’inventait, du moins un art de ce que les gens ont de commun. « Tu peins ce que nous sommes ! »9 se serait exclamé Emile De Antonio devant la peinture littérale, « sans commentaire », qu’avait fait Warhol de la bouteille de Coke10. Pas de geste, aucun vécu expressionniste ajouté, juste la bouteille de Coke, telle quelle, reproduite, immédiate et compréhensible par n’importe quel buveur de Coca Cola, c’est-à-dire n’importe qui. Or, dans les années soixante, le monde visuel n’est pas seulement saturé d’un afflux de nouvelles marchandises, il est peuplé d’une masse de nouveaux consommateurs, adultes et adolescents boomers de l’après-guerre, spectateurs anonymes de ces publicités pour fast-food, de ces pochettes de disque— que Warhol concevait dès ses débuts en tant que graphiste pour des maisons de disques comme Columbia ou la RCA11 —, lecteurs innombrables de ces comics imprimés dans les journaux quotidiens. Et cela Warhol le comprend : l’ancien publicitaire ou graphiste qu’il est garde toujours en tête ce public, les « gens » (« the people ») qu’il invoque si souvent. Les nouvelles icônes ne sont pas seulement jetables, elles sont universellement partagées est légitime, exposées aux yeux de tous.

Dans une certaine mesure, ce point de vue du passant lambda concentre chez Warhol tout le sens du « populaire » : c’est ce que n’importe qui reconnaît, ni plus ni moins.

À la base de son « commonisme »12, il y a cette adhésion non critique à l’adhésion non critique des Américains à leurs idoles. Non pas un art du peuple, des opprimés, des minoritaires, non pas un art aux intentions émancipatrices, comme l’art savant tourné vers le populaire s’en était toujours réclamé depuis les Romantiques jusqu’au Réalisme socialiste, mais un art reconnaissable par « les gens », donc un art pour les passants.

« Quelqu’un a dit que Brecht voulait que tout le monde pense de la même façon, déclare Warhol à Gene Swenson en 1963. Moi aussi je voudrais que tout le monde pense de la même façon. En Russie, c’est le gouvernement qui s’en occupe, par le communisme. Ici, on finit par y arriver sans le secours d’un gouvernement autoritaire. (…). Tout le monde se ressemble et se comporte de la même façon, et ça s’accentue.13 » Même enfermé dans le Réalisme socialiste, Brecht avait bien sûr une ambition toute différente pour l’art populaire14. Mais « ici », c’est-à-dire en Amérique, pas besoin de ces grandes idées, le commonisme est déjà un mode de vie. Et le Pop Art est la restitution du monde des gens, de ces entités aspirant à être diverties et adoptant peu ou prou des comportements identiques. Exit le pathos marxiste de l’émancipation du « peuple ». Wahrol ne s’est jamais fait l’écho d’un discours critique sur l’Amérique, dès le départ, il mise à la fois sur des images qui parlent d’elles-mêmes et restent mutiques. Andy peindra sans « commentaire »15 le monde de monsieur tout-le-monde, chargé de réclames et d’images choc. Ce pop là n’a rien de l’intensité, de la gravité accordée d’habitude par l’art au populaire. Le « pop » de ce pop art voudrait justement décharger le populaire de toute gravité politique : il s’attache à la factualité et à l’acceptation de ce qui est.

De fait, il renverse la vieille hiérarchie greenbergienne entre « the many and the few », entre la masse des ignorants et les cercles d’initiés, non en construisant de quoi rendre accessible l’art de quelques-uns à la masse, mais en optant délibérément pour la masse.

Aimer tout le monde comme une machine

Le pop, en fin de compte, c’est d’« aimer tout le monde comme une machine »: entre les interventions du journaliste d’Art News et les réponses d’Andy Warhol, le pop aboutit à cette formule. Ce mélange d’affect et de déshumanisation (par mécanisation) exprime assez bien toutefois la conséquence expressive de son commonisme. Car le commonisme warholien bien compris est une forme de discipline d’insensibilisation, d’abord, contre les affects expressionnistes, contre les « gestes » d’une subjectivité qui veut rendre sur la toile sa singularité ostentatoire. Mais la pure froideur le décrit encore mal, il y a bien des affects, mais des affects dépersonnalisés : l’amour comme attitude systématique. Une sorte d’adhésion inconditionnelle sacrifiant jusqu’au jugement, jusqu’au point de vue. Cette adhésion de machine s’illustre dans les séries de Warhol aux sujets les moins « pop » et les plus sinistres.

C’est le cas de la série des Electric Chair, corrélée à la série Death and Disaster (commencée en 1962), qui représentait des scènes d’accidents de voiture et de suicide dans des journaux à sensation (voir, par exemple, Race Riot, 1963 ou Ambulance Disaster, la même année). Avec ces séries, Warhol introduisait une dimension sombre au moment où le Pop Art menaçait d’avoir l’air niais, enfantin, à trop mimer l’imagerie « kitsch » et neutralisée des marchandises, mais il menait surtout une autre recherche, plus formelle. « Quand vous voyez une image horrible, encore et encore, elle finit par ne plus avoir d’effet »16, explique-t-il à G. R. Swenson pour Art News. Ce qui intéresse Warhol, à ce stade, c’est l’effet de la reproduction répétée de ce type d’images sur une toile. La répétition, ou ré-duplication, n’est pas exploitée ici comme schéma génératif, telle qu’explorée dans la musique répétitive à peu près à la même époque : elle poursuit d’abord un but de neutralisation. Elle opère comme une stratégie de désamorçage du choc. Il s’agit moins d’amener le regard à des considérations empathiques ou critiques profondes que de le retenir à la surface de l’image. La Big Electric Chair de 1967 fonctionne de manière comparable. En 1960, les exécutions de condamnés à la peine de mort suscitent des protestations sans précédent dans l’opinion américaine. Warhol est en un sens dans l’air du temps, en important cette image dans son système graphique. Mais de ce sujet terrible, il semble plutôt tirer une méditation sur le vide. « Cette icône sale, écrit le critique Michel Gauthier, à la mauvaise définition, mal cadrée et dont le jeu des couleurs ne respecte pas l’organisation, n’est qu’un fantôme d’image. Allégorie de la mort, qui figure, en même temps, la mort de la mort. La chaise est vide, le corps est absent et, dans certaines pièces de la série, un monochrome viendra flanquer le motif de la chaise plusieurs fois répété. En d’autres termes, pareille peinture traduit avant tout le commerce fasciné de l’artiste avec le rien, dont la frivolité, la surface, la répétition, la mort ne sont que les différents avatars.17 »

La machine de mort se fait icône du vide, et les horribles scènes d’accident de voiture s’entre-neutralisent, par effet de répétition. Dans les deux cas, ces images sinistres acquièrent une objectivité troublante. Elles semblent exemptes de tout sensationnalisme. Pourtant, les Death and Disaster ne sont pas non plus une critique du sensationnalisme au profit d’une élaboration d’autres conditions, plus attentives et plus humaines, mais une mise en retrait des sujets au profit du traitement d’ensemble. Enveloppés par un graphisme aux couleurs presque fluorescentes, qui captive l’attention et les homogénéise, les sujets se fondent en motifs sous le monochrome. Sérigraphie et couches de peinture opèrent comme outils d’atténuation ontologique : le sujet se retrouve comme éloigné, ses contours indéfinis, c’est sa mise en image qui occupe le premier plan, dans une variante du formalisme qui confine au fétichisme de la forme.

Art Spiegelman, High Art Lowdown, in Artforum, December 1990.

Icônes morbides

Ce sens des « gens » a toujours rendu Warhol sensible à l’idée même de popularité, pour sa propre personne qu’il soignait et mettait en scène dans cette optique, mais aussi pour les autres — ces stars qu’il pouvait admirer en toute sincérité, comme Marilyn ou Liz Taylor, et dont il a produit d’innombrables portraits. Marilyn, Liz Taylor, Mao Zedong, Elvis Presley, John Lennon et des milliers d’autres visages, peints par choix du peintre ou sur commande, les visages passés au filtre Warhol furent nombreux, sans compter que toute personne passée à la Factory est photographiée, filmée. Les plus célèbres de ces représentations sont toutes obstinément centrées sur le visage, à l’exception de la série des Elvis sérigraphiés en pied, deux, trois, huit fois, d’après un photogramme du film Flaming Star.

Tout le monde a en tête les sérigraphies polychromes de Marilyn. Warhol les réalisa en 1962, après l’annonce du suicide de la star. L’idole s’est trouvée immortalisée en icône, c’est-à-dire, dans la tradition théologique orthodoxe que Warhol connaissait par sa mère ruthène, qui fréquentait les églises, en ces images qui sont plus que des images : qui portent en elles l’immortalité, du moins l’espoir de résurrection18. Preuve de ce statut qui excède la matérialité, quand en 1964, la performeuse Dorothy Podber entre dans la Factory et tire à balles réelles sur quatre portraits de Marilyn en plein front, après que Warhol lui en a « donné l’autorisation », l’artiste ne considère pas ces sérigraphies comme détruites ou abîmées. Il les nommera « Shot Marilyn » et les vendra avec les autres plusieurs millions de dollars.

La mort plane sur ces visages immortalisés. Pourtant ils semblent protégés de la finitude, à la fois idéalisés et déréalisés par le lissage produit par la technique sérigraphique et les aplats de couleurs. Mais il y a dans ces visages une forme de morbidité liée au fait que ces tableaux ne semblent plus représenter des individus particuliers mais une sorte de quintessence de la célébrité. Les icônes warholiennes ne disent rien de la singularité des icônes représentées, sinon qu’elles étaient célèbres. Leurs sérigraphies sont les traces immortalisées de cette idolâtrie: non pas les traces de Marilyn, mais le vestige de sa gloire, à laquelle, déjà morte, elle ne participe plus.

L’énoncé fameux de Warhol selon lequel « à l’avenir, chacun aura droit à quinze minutes de célébrité mondiale19 », anticipe de ce point de vue la multiplication des images de soi, que la démocratisation des appareils photos et des caméras amorce déjà dans les années soixante.

Face à la communication publique de soi sur les réseaux sociaux, le sentiment d’assister à cet âge de la célébrité universellement partagée. D’une certaine manière, par l’image de soi reproduite, l’individu démocratique devient une sorte d’icône… mais sans avoir été une idole. Son image stylisée devient l’indice d’une célébrité pourtant jamais advenue. C’est pourquoi l’effet graphique warholien sur d’autres visages a beau être reproductible, il ne produit pas le même sentiment, ce sentiment du « suaire », du négatif de la personne vivante puis disparue, si sensible dans les portraits de Marilyn ou de Lennon. De ce point de vue, les portraits warholiens de célébrités sont indissociables des idoles dont ils ont fixé l’image. Ils ne sont pas, comme les portraits hérités de siècles antérieurs de peinture, dont nous ignorons tout des modèles, des représentations autonomes ou autonomisées. Toute une part des sensations qu’ils inspirent procède du rapport entre l’idole défunte, qui a vécu, et cette empreinte sérigraphique qui sacrifie tous les détails de la chair pour n’en garder qu’un visage stylisé et iconique.

Dans cet écart entre la célébrité réelle et son symbole, les portraits warholiens trouvent toute leur force, chargés de nostalgie pour la fascination elle-même, d’un pathos même pour le fétiche au fond si fragile de la célébrité. Ce qu’il en reste, le code graphique, pictural, ne peut que mimer cette tension particulière, une fois récupéré et mis en circulation dans le monde démocratique : il est simplement pauvre, énième confirmation de la superficialité criarde du « pop » mal compris. À mesure que cette tension disparaît, la galerie de portraits peints par Warhol, en lieu et place d’une galerie peuplée de singularités, de différences, ressemble à un générateur de polychromes tapageurs, sans aspérités. Les visages warholisés s’effacent sous le traitement warholien20. L’icône n’est plus qu’une surface. Et c’est cette surface qui nous reste au moment de nous rapporter à notre tour à ces œuvres comme à l’imagerie pop du XXe siècle. Mao warholisé n’est plus l’homme de la Grande Marche, responsable aussi de la mort de millions d’individus : il est une figure « pop », juxtaposée au visage de Marilyn ou de Jackie, avant, pendant, après l’accident. Dans ces réduplications colorées, célébrité et culte de la personnalité s’identifient et s’entre-neutralisent : poster de fan, technique publicitaire et propagande s’équivalent. Une imagerie de la surface et de la confusion règne — sauf quand il s’agit de distinguer les valeurs marchandes.

Pour ceux qui méprisent le « pop » venu du Pop Art, et méprisent à travers lui la culture pop dont ils le croient inspiré, le pop n’est qu’un peu d’air du temps frelaté, à la fois le gossip, la fascination mièvre pour les célébrités, les boîtes de soupe ou autre objet technologique manufacturé plus contemporain, les contenus divertissants et la musique enregistrée. C’est la facilité, la surface, le plein de stimuli pour le vide de sens. C’est aussi l’histoire d’une conquête rusée du marché de l’art, avec bénéfices sonnants et trébuchants accumulés par des artistes sans complexe. Le média de masse qui fait valoir aujourd’hui son esprit « pop » hérite en partie de cet esprit, avec sa promesse de culture tous azimuts, son refus de hiérarchiser entre les contenus, et surtout pas entre le low et le high, entre enquête et biopic, entre mauvais goût et bon esprit, avec pour seul garde-fou l’injonction implicite à ne pas trop approfondir, à rester « pop », c’est-à-dire superficiel.

En profondeur pourtant, la manière dont le Pop Art s’est inscrit dans l’histoire des arts visuels et dans l’imaginaire pop a procédé de gestes à la fois plus complexes et plus ambigus. Glissement sémantique, appropriation, juxtaposition, neutralisation du politique, fabrication d’icônes… Ce « pop » n’a pas grand chose à voir avec ce qu’on a fini par appeler la « pop culture », et qui rassemble plutôt différents genres d’expressions dans des formes artistiques issues pour la plupart de la reproductibilité technique : le cinéma de genre, la bande dessinée, la photographie, le fanzine, les affiches, les pochettes de disque, etc. Paradoxalement, quand l’appropriation se double d’une anonymisation, ce Pop Art là va même à rebours du processus d’artification de ces différentes formes: il les oblitère, les rend invisibles. L’idée du « pop » qui s’y joue est tout autre. Elle a à voir avec la surface, la logique de la vitrine, mais aussi avec le refus de tout pathos politique et critique, voire avec la neutralisation des affects. Réduite à son tour à l’imagerie, une imagerie à la fois « underground » et dominante de la culture du XXe siècle, elle produit, sous ses couleurs vibrantes, un filtre d’homogénéisation, une machine à indifférencier, au contraire de l’élan qui a toujours animé la pop culture dans ses profondeurs, à rebours de l’impulsion véritablement populaire de cette dernière qui cherche infatigablement le spécifique dans la démocratie, l’idiosyncrasique, le particulier, bien plus que le commun. Quand « pop » résonne dans les bouches de ceux qui ignorent cet élan, le commonisme de Warhol et son ébahissement devant l’uniformisation du monde n’est plus un point de départ mais un point d’arrivée. Le nuage aux couleurs pop éclate et recouvre le monde d’une pluie grise.

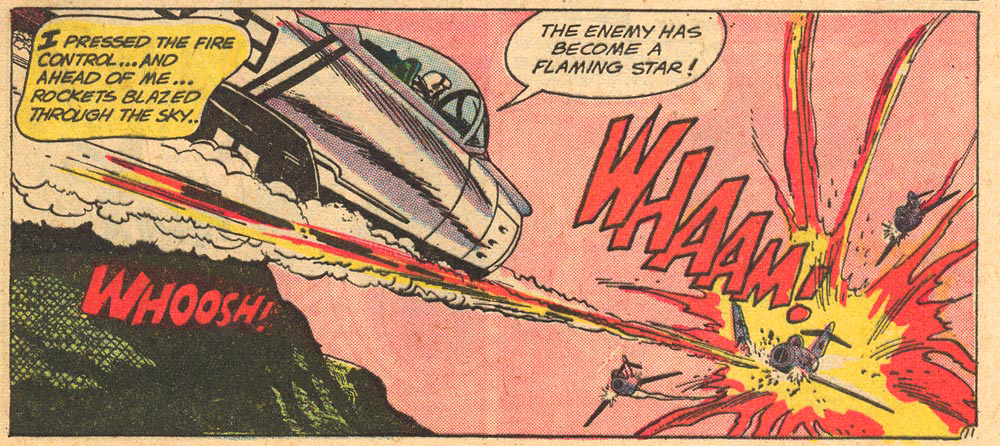

Couverture : Planche originale de Star Jockey par Robert Kanigher et Irv Novick in All American Men of War, n°89, février 1962