Si l’on ne parle pas expressément de musique et que l’on se tourne vers les arts visuels, le pop est une notion aussi familière que vague. C’est plus ou moins tout ce qui peut sortir d’un supermarché, jusqu’aux canettes de soda et hamburgers congelés. « All Pop everything », clame la plateforme Konbini. Mais d’où vient cette idée du pop où l’on fourre un peu tout : de la bonne vielle bouteille de Coke aux BD d’auteurs, des romans de gare au dernier smartphone ? Et si cette incertaine idée du Pop était en fait tout droit héritée du Pop art ? Dans un texte en deux parties, Agnès Gayraud entreprend une petite généalogie conceptuelle, faisant retour sur deux des grandes figures historiques du Pop art, Andy Warhol et Roy Lichtenstein.

Un « mème » internet est un élément, une bribe d’image, de séquence vidéo, repris en masse sur internet par duplication à l’identique, avec variation du texte qui l’accompagne. Le concept en avait été initialement développé par Richard Dawkins dans Le gène égoïste (1976), pour décrire un comportement transmis de manière non génétique, par imitation (mimésis).

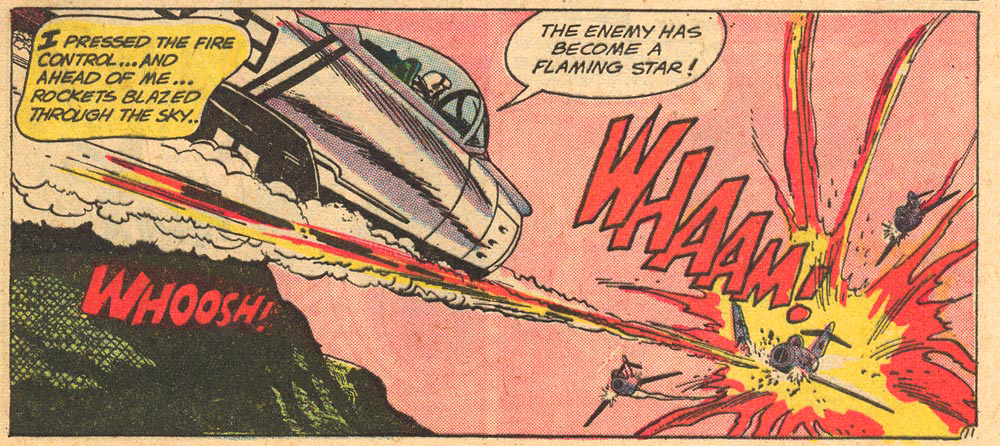

On pense au fameux mème « Batman giflant Robin », d’après une case extraite de World’s Finest #153, 1965, écrit par Edmond Hamilton et dessiné par Curt Swan. Cette claque fait l’objet de variations infinies: même image, parfois renversée symétriquement, accompagnée de mille textes possibles. Des générateurs de mèmes « Batman lapping Robin » sont disponibles en ligne.

Rauschenberg fut exposé pour la première fois en Europe dans le cadre d’une exposition sur le Dadaïsme.

Voir l’essai de Robert Rosenblum, « Cubism as pop art » (un essai de 1973 plus ancien sur l’usage des typographies dans le collage cubiste), in Low Art.

Qui traite en fait la question du pop(ulaire) de manière bien différente, concentrée sur ce que Hervé di Rosa appelle « les arts modestes » (bande dessinée, sculptures et peintures « touristiques », fanzines, etc.), plutôt que sur les objets de consommation.

C’est le terme inventé par les curateurs Donna de Salvo et Scott Rothkopf en 2013, à l’occasion d’une exposition au Whitney Museum of American Art. Le « Sinister Pop » est censé désigner un Pop Art dystopique, qui se ferait l’écho des dissonances sous la lisseur apparente des produits standardisés. Dans cette exposition figuraient les « Nine Jackies » de Warhol », mais aussi des œuvres de William Eggleston représentant des produits surgelés mal rangés dans un congélateur, les mégots géants de Claes Oldenburg (« Giant Fagends », 1967), mais aussi les trop rares femmes, Judith Bernstein, (« L. B. J. », 1967), Kristina Ramberg (« Istrian River Lady », 1974) et Rosalyn Drexler, ancienne lutteuse devenue peintre et dramaturge, dont les peintures aux titres évocateurs éclairent sans ambiguïté la domination de genre, une certaine violence virile ambiante (voir « Love and Violence », 1963, « The Winner », 1965, ou « Marilyn Pursued by Death », 1963).

Il s’agit du groupe d’artistes britanniques qui initia dans les années 50 le Pop Art anglais. Voir Lawrence Alloway, « Pop Art the Words », Topics in American Art Since 1945, New York, W.W. Norton and Company, pp. 119–122. D’autres sources attribuent à John McHale, un autre membre de l’Independent Group, l’invention du terme, quelques années plus tôt.

Voir John McHale, « L’icône jetable » (The Expandable Icon) (1959), traduction de Juliette Bessette, in Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne n° 140, été 2017, p. 59-67. Dans cet article de 1959, McHale s’intéresse à « aux manières dont les images recevables et exploitables des expériences humaines, c’est-à-dire les icônes de notre temps, se trouvent maintenant dans les arts populaires technologiques. » Là où « historiquement, cette fonction relevait des beaux-arts (fine arts) » qui fournissaient « toute une réserve d’’images exploitables’, de ‘configurations de l’expérience humaine’, de ‘constructions symboliques de la réalité’ qui permettaient à l’homme de se situer dans son environnement et de le maîtriser — qu’il s’agisse d’un univers extérieur ou intérieur (…) », p. 59.

La marque Coca-Cola ou Coke existe aux États-Unis depuis la fin du XIXe siècle. En Europe, elle est connue depuis la Première Guerre mondiale.

Arthur Danto, Andy Warhol, (2009), Les Belles lettres, 2011, p. (num).

Clément Greenberg, « Avant-garde et kitsch », Art et culture. Essais critiques, traduction française d’Ann Hindry, Macula, 1989, p. 11. « Avant-garde and kitsch » (1939), in Art and culture. Critical essays, Boston, Beacon Press, 1989, p. 5 [English version] : « that thing to which the Germans give the wonderful name of Kitsch: popular, commercial art and literature with their chromeotypes, magazine covers, illustrations, ads, slick and pulp fiction, comics, Tin Pan Alley music, tap dancing, Hollywood movies, etc., etc. For some reason this gigantic apparition has always been taken for granted. It is time we looked into its whys and wherefores. »

Clément Greenberg, « Avant-garde et kitsch », Art et culture, essais critiques, p. 12. « Avant-Garde and Kitsch », Ibid. p. 6.

Ibid.

Arthur Danto, Andy Warhol, (2009), op. cit. chapitre 2.

Notre traduction, voir VF. Andy Warhol et Pat Hackett, POPisme, traduction d’Alain Cueff, Paris, Flammarion, 2007, p. ? « The Pop artists did images that anybody walking down Broadway could recognize in a split seconds — comics, picnic tables, men’s trousers, celebrities, shower curtains, refrigerators, Coke bottles— all the great modern things that the Expressionists tried so hard not to notice at all. », Andy Warhol, Pat Hackett, POPism : the Warhol sixties, San Diego, New York, London, Harvest HBJ, 1980, p. 3.

Arthur Danto, Andy Warhol, ref.

Recopié d’une case de l’histoire The Super-Surprise! par Kurt Schaffenberger, dans Superman’s Girl Friend, Lois Lane #24, avril 1961.

Rien de plus banal que le terme de « pop » désormais. Au-delà de son référent musical, « pop », dans la culture, dans l’industrie de la communication massive qui est la nôtre, est avant tout la garantie d’une denrée culturelle reconnaissable, colorée, acidulée, facile à consommer et divertissante.

Partout où on le convoque, le seul mot de « pop » importe un peu de ce son creux et un nuage de représentations l’accompagne : portraits de célébrités, représentations d’objets de consommation populaires (autrefois la bouteille de Coke, aujourd’hui, disons, le smartphone), caricatures, personnages cultes de l’enfance d’une génération devenue adulte (dans les années soixante, Superman, aujourd’hui, Yoda), matériaux mainstream épars, autant de représentations qui fonctionnent comme des signes de la modernité « pop », démocratique, accessible et partagée.

À ce nuage de représentations typées, à la fois vague et évident, le Pop Art lui-même ajoute des éléments codifiés. Andy Warhol, peut-être la plus populaire de ses figures, a fourni le XXe siècle en représentations picturales de célébrités « cultes », de Marilyn à Mao, désormais en filtres Instagram. Des mèmes1 à base de cases de comics2 circulent abondamment aujourd’hui, évoquant les emprunts de Roy Lichtenstein aux héros de bande dessinée. Parmi d’autres applications, un tutoriel dénommé « simple Roy Lichtenstein style »3 pour Illustrator et Photoshop a même été développé en 2010.

« All Pop everything » dit aussi le slogan de Konbini, le site d’« infodivertissement », équivalent français de la plateforme américaine BuzzFeed depuis 2008, que financent des contenus publi-rédactionnels. Sorte de charabia politique a-syntaxique, rassemblant autour du totem « pop », « all » (« tous et toutes », pour la démocratie), et « everything » (« tout », pour le supermarché des contenus), cette formule évoque le « commonisme » dont Warhol se réclamait au début de sa carrière : une déformation ironique et nonchalante du communisme en idéologie satisfaite du consommateur de commodities (marchandises) qui arrivent en abondance sur le marché américain des années soixante.

Bien sûr, le Pop Art est beaucoup plus riche et divers que ce nuage pop (qui n’est justement pas la pop culture, et encore moins la pop music). Il va bien au-delà des œuvres de Warhol et de Lichtenstein. Les historiens de l’art associent d’autres représentants et représentantes au « Pop Art », au sens large : en Angleterre, John McHale (le premier à en avoir formulé l’expression), Edouardo Paolozzi, Richard Hamilton, tous trois au sein de l’Independent Group dès les années cinquante ; aux Etats-Unis, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg et quelques figures féminines plus rarement citées, telles que Rosalyn Drexler ou Kristina Ramberg. Les historiens font remonter le mouvement à des sources plus anciennes des avant-gardes (Dada4, les Surréalistes, voire le cubisme5) et y associent des héritages variés, dans la Figuration libre6 ou jusqu’à l’appellation récente de « Sinister Pop »7).

Toutefois, le nuage pop contemporain dont on parle ici n’a pas retenu beaucoup de ces subtilités de l’histoire de l’art. Tout se passe plutôt comme si dans ce vague amas du « pop » industriel, qui domine une part de la culture d’aujourd’hui, se jouait plutôt un héritage simplifié du Pop Art dans sa version américaine, réduit à deux de ses figures tutélaires, Warhol et Lichtenstein.

Ce texte n’est pas leur procès, mais plutôt une enquête, sur la manière, dont avec ces deux-là, le pop fut traité ; quelle idée du pop ces derniers ont-ils, bon an mal an, contribué à établir, avec l’aide de la critique d’art, qui continue de servir d’argument de vente ? Quelle incertaine idée du « pop » ont-ils léguée au monde contemporain ?

Glissement

Dans son livre tardif sur Andy Warhol, Arthur Danto raconte que l’expression « Pop Art » fut utilisée pour la première fois en 1958, par le critique britannique Lawrence Alloway. Membre actif de The Independent Group8, Alloway a en effet beaucoup réfléchi au statut des médias dans les arts populaires. Dès les années cinquante, il consacre des conférences et des écrits au « mass popular art », où il conçoit une sorte de circularité d’influences entre le high et le low, les arts populaires et les arts dits savants. John McHale, artiste et théoricien du même groupe, peut-être l’inventeur de la formule, ramène d’Amérique des images qu’il assemble en collages et théorise avec subtilité. Dans son texte de 1959, « L’Icône jetable » (The Expandable Icon), il prend acte d’un « déplacement » de la fonction iconique des images d’art. « Historiquement, cette fonction relevait des beaux-arts (fine arts) » qui fournissaient « toute une ‘réserve d’images exploitables’, de ‘configurations de l’expérience humaine’, de ‘constructions symboliques de la réalité’ qui permettaient à l’homme de se situer dans son environnement et de le maîtriser — qu’il s’agisse d’un univers extérieur ou intérieur ». Dans les sociétés occidentales d’après la Seconde Guerre mondiale, McHale montre que cette réserve d’images exploitables a changé de nature : « les images recevables et exploitables des expériences humaines, c’est-à-dire, les icônes de notre temps, se trouvent maintenant dans les arts populaires technologiques.9 » Reproductibilité technique et diffusion massive n’empêchent pas ces théoriciens de reconnaître dans cette réserve d’images exploitables de véritables arts populaires. Si les artistes formés dans la tradition réflexive des beaux-arts en utilisent des éléments, c’est sans passer sous silence cette dette : ils assument le jeu du découpage, de la citation, de la circulation dans les deux sens, des régimes de représentations et des degrés d’interprétation. Dans la composition d’Eduardo Paolozzi « I was a Rich Man’s Plaything », qui date de 1947, on voit pour la première fois figurer le mot « Pop! » en lettrage rouge inscrit dans une bulle (et un fragment de publicité pour Coca-Cola10), autour d’une pin-up accroupie et rêveuse. Ici, c’est bien ce genre d’icônes jetables qui se trouvent assemblées, découpées et collées ensemble sur un support de carton. Un nouvel art curieux des arts populaires mécanisés paraît naître, sans renier théoriquement l’autonomie des images qu’il emprunte. Il les reconfigure plutôt en une nouvelle image mentale, une vue d’ensemble qui lui donne une forme de recul, ou de surplomb sur ces matériaux coupés de leur médium, de leur usage d’origine.

C’est toujours dans cet esprit qu’Alloway emploie le terme, à la fin des années cinquante, pour désigner les arts populaires technologiques, plutôt que ce que leur empruntent des œuvres des beaux-arts. « Selon Alloway, précise toujours Danto, l’expression pop art était [donc encore] employée pour désigner la culture populaire soutenue par les médias américains, les films hollywoodiens en particulier. Il s’agissait, comme les romans de science-fiction, de créations sérieuses et dignes d’être étudiées, au même titre que les films d’art, la littérature savante et les œuvres appartenant à la culture d’élite. Mais par une sorte de glissement, l’expression en vint à désigner exclusivement les peintures (et les sculptures) représentant des objets et des images de la culture commerciale, des choses que tous les membres de cette culture pouvaient reconnaître sans qu’on doive leur en expliquer l’usage ou le sens.11 »

Au départ, « Pop Art » désignait différents types de productions artistiques populaires. Par glissement, il est ainsi devenu le label exclusif des représentations picturales d’« objets de la culture commerciale » — bref, le label exclusif d’un mouvement des « beaux-arts » (fine arts). Dans son récit de l’avènement presque héroïque du Pop Art américain, Danto ne juge pas que ce glissement mérite une analyse. Bien sûr, ces productions de science-fiction, de films hollywoodiens, de bande-dessinée, étaient populaires, il ne s’agit pas de le nier. Mais au moment d’adjoindre le caractère « pop » au statut d’art, il était prévisible, puisque ces productions populaires relevaient avant tout de la « culture commerciale », qu’on les évince au profit d’une identification nette et précise du « pop » propre aux beaux-arts, celui des ateliers de peintres et non des salles de cinéma, des galeries d’art et non des rayons de supermarché. « Pop Art » devait donc désigner « exclusivement » le seul moment où « pop » et art se rencontraient : dans les peintures d’artistes fréquentant les galeries d’art, dans les tableaux de Roy Lichtenstein et d’Andy Warhol.

Vue de l’exposition Warhol’s Wide World au Grand Palais, Paris, 2009

Non seulement Danto décrit ce glissement, mais il le reconduit. Il table ainsi sur des catégories conceptuelles qui rappellent — bien que ses conceptions soient très différentes — le modernisme de Clément Greenberg, qui opposait à la fin des années trente l’« avant-garde » et le « kitsch », en rangeant le génial Krazy Kat de George Herriman dans la deuxième catégorie, parmi le grand fatras de ce que la démocratisation et l’industrialisation de la culture produisaient déjà d’images, d’objets « populaires et commerciaux faits de chromos, de couvertures de magazines, d’illustrations, d’images publicitaires, de littérature à bon marché, de bandes dessinées, de musique de bastringue, de danse à claquettes, de films hollywoodiens, etc. […].12 »

Populaire d’un côté, art de l’autre.

Il fallait des peintres et la réflexivité de l’art sérieux pour trouver le moyen de réconcilier les deux dans ce qu’on appellerait désormais « Pop Art ». Par ce glissement de sens, la naissance même du label « Pop Art » imposait une première invisibilisation, un premier déni d’existence, à des formes d’expressions qui, comme Alloway l’avait relevé, avaient pourtant leur régime artistique propre. Etonnante alliance objective des critiques d’art défenseurs du Pop Art et du Modernisme dont ils étaient censés s’être émancipés : le Pop Art gagnant tout l’art, il balayait tout le populaire. L’humiliation du kitsch par l’art moderne et conscient chez Greenberg ne racontait pas autre chose.

Copie

Certes, Pop Art et modernisme se rapportent aux arts populaires suivant des attitudes bien différentes. Le Modernisme est un séparatisme : il voudrait dresser une muraille, une frontière infrangible entre le kitsch et l’avant-garde. Tout en maintenant l’hétéronomie entre ces deux mondes — sans quoi sa transgression serait invisible — le Pop Art montre plutôt que des transactions d’un nouveau genre sont possibles entre les deux. À commencer par la forme d’emprunt la plus évidente : la copie, qui tient à la fois du vieux principe artistique de l’imitation et d’une nouvelle forme de circulation des images, leur reproduction mécanique.

Or la copie, au sens de l’imitation, est précisément un trait du kitsch selon Greenberg. Un des traits du kitsch, selon lui, c’est d’imiter la haute culture. En tant que « succédané de culture », le kitsch a besoin de la culture authentique dont il « détourne les découvertes, les connaissances et la conscience historique d’elle-même à son profit13 ». En l’imitant maladroitement — que cette maladresse concerne la forme ou le fond —, il ne parvient généralement à la restituer que de façon académique, c’est-à-dire désuète, et c’est ce défaut qui le rend encore plus enfantin, pathétique, dérisoire. Mais peu importe que la culture kitsch soit incapable de puiser dans ses propres ressources, ces simplifications et ces affadissements conviennent à sa fonction : cette culture, observait Greenberg, « est destinée à une population insensible aux valeurs culturelles authentiques, mais néanmoins avide de ce divertissement que seule la culture, sous une forme ou une autre, peut offrir14 ».

Quand l’artiste new-yorkais Roy Lichtenstein met en œuvre et systématise la formule de la copie de cases extraites de comics à partir de l’hiver 1961, il semble effectuer le procédé inverse : recopier avec les moyens de l’ « art sérieux » qu’est la peinture, inscrite dans un mouvement dit d’avant-garde, des images « kitsch ». Dans les années quarante, il est vrai que le style des comics (alors en plein dans leur “Âge d’or”) de superhéros et de superhéroïnes, est marqué par une esthétique de statuaire de l’Antiquité grecque, et par la peinture académique européenne du XIXème siècle. On peut penser, par exemple, à la Wonder Woman amazone de William Moulton Marston. Toujours est-il que le schéma opposant le copieur-kitsch d’un côté et le copié-art de l’autre se trouve totalement renversé avec Lichtenstein. Certes, Greenberg s’aveugle déjà largement en figeant les rapports entre avant-garde et kitsch. À considérer la plupart des avant-gardes européennes des années trente, c’est même une aberration, mais Greenberg anticipe encore moins la possibilité d’un art copiste du kitsch. Avec ce genre de productions, le Pop Art sape incontestablement l’esprit de séparation du modernisme. Mais au profit de quoi ? D’un art plus « populaire » vraiment ? Plus soucieux de rendre au populaire sa capacité à faire art?

Confusion

« À la fin des années soixante, écrit Danto, reprenant le récit partagé par la critique d’art depuis un demi-siècle, un certain nombre d’artistes installés à New York et aux environs, se mirent chacun à produire de l’art à partir de l’imagerie populaire : vignettes tirées de bandes dessinées, dessins publicitaires vantant les mérites de biens de consommation courants, photographies de célébrités comme les stars de cinéma, images d’objets connus de tous en Amérique, comme les hamburgers et le Coca-Cola.15 » Voilà qu’aux « arts populaires technologiques » (expression un peu trop marxiste et encombrante employée par Halloway dans ses écrits théoriques) est substituée l’expression d’« imagerie populaire » pour décrire ce matériau. Nouveau glissement qui n’est, bien sûr, pas innocent. La désignation d’« arts », même technologiques, encourageait à distinguer les médiums, à reconnaître l’histoire de chacun d’eux, ses mouvements et ses contradictions. « Imagerie populaire » permet une identification bien plus vague, qui confond allègrement des formes de représentation (donc des arts, la bande dessinée, la littérature populaire) et de présentation (la publicité ou « les objets connus de tous en Amérique »). Plus loin : « qu’avaient d’intéressant les personnages de bandes dessinées, les étiquettes de soupe ou les cornets de glace ? » Mais qu’avaient-ils surtout de commun, est-on tenté de demander, si ce n’est pour ceux pour qui il était stratégiquement utile de confondre une œuvre de bande dessinée et une boîte de soupe, afin d’en faire un matériau reconnaissable quoiqu’indifférencié ? La reproductibilité technique ? Mais n’était-ce pas, dès le départ, un point commun trop vague et superficiel, de l’ordre de la boutade— comparable au geste d’assimiler, au hasard, tous les objets rouges, saucisse de hot-dog, planète Mars et drapeau communiste —plutôt que d’une véritable ontologie esthétique ?

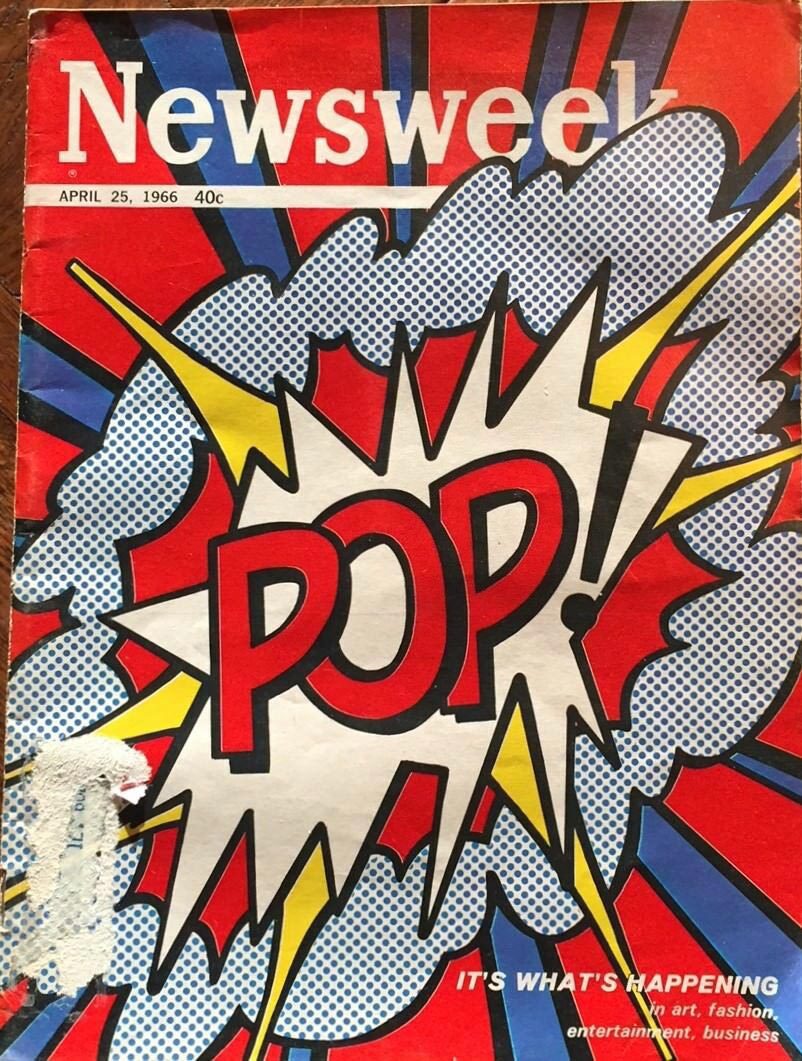

Roy Lichtenstein, Pop!, illustration originale pour la couverture de Newsweek, 25 avril 1966, impression offset sur papier couché blanc, 28,3 x 21 cm © Roy Lichtenstein

Certes, tout artiste visuel se rapporte à la phénoménalité de son époque. Et le Pop Art américain avait bien le droit de s’attacher à la phénoménalité du monde mainstream blanc américain des années soixante, mais en convoquant le terme de « pop », il s’appropriait davantage que des phénomènes bruts, il s’emparait en fait d’esthétiques déjà constituées, que par ce tour de passe-passe d’indifférenciation dans le grand fourre-tout de l’« imagerie populaire », il privait en même temps de toute autorité.

Vitrine (Juxtaposition)

Dans les notes qu’il enregistrait quotidiennement, avec un mélange de désinvolture et de conviction entrepreunariale, Warhol confirme ce biais perceptif. Il ne prétend même pas rassembler tous ces objets sous un concept générique, mais il s’intéresse aux effets de leur juxtaposition. Il raconte ainsi qu’il aime peindre en jouant sur un tourne-disque une chanson de rock à plein tube, parfois en même temps qu’une aria d’opéra, tandis que défilent les images d’une télévision sans le son.

« Les artistes Pop fabriquaient des images que n’importe quel passant descendant Broadway pouvait reconnaître en un quart de seconde — BD, tables de pique-nique, pantalons pour homme, célébrités, rideaux de douche, réfrigérateurs, bouteille de Coca-Cola — toutes ces grandes inventions modernes que les Expressionnistes travaillaient si dur à ne pas remarquer.16 » La démarche est libérale : laisser s’engouffrer dans la peinture tout un monde trivial de marchandises quotidiennes, où se côtoient bandes dessinées et tables de pique-nique, assumant la juxtaposition des marchandises dans les vitrines opulentes des années soixante. En toute cohérence, Warhol organise sa première exposition, en avril 1961, dans la vitrine d’un grand magasin, chez Bonwit Teller à New York, sur la Sixième avenue17. Y figurent côte à côte, derrière les mannequins vêtues de robes printanières, des tableaux peints à l’acrylique et au pastel gras, restituant des publicités découpées dans les journaux comme « Before & After » (reproduction d’une publicité pour les services d’un chirurgien esthétique) ou le célèbre Superman « Puff! », à la bulle de texte estompé18. Richard Hamilton ou Edouardo Paolozzi travaillaient plutôt par collages. Ici, comme chez Lichtenstein qui se met à peindre des cases de comics à peu près au même moment, il ne s’agit plus de collages, d’assemblages sur un même support d’images récoltées un peu partout mais d’œuvres peintes où l’image source se trouve reproduite dans le médium de la peinture, quant à elle, unique.

Nouveau « glissement » qui, comme la bulle de Superman, estompe encore le peu d’autonomie qui restait au matériau d’origine. Le tableau peint — unique, signé et soumis aux enchères des amateurs d’art — supplante définitivement le papier journal mal imprimé, reproductible et détruit après usage. Certes, l’histoire de l’art d’avant-garde du XXe siècle fait là un nouveau pas dans son autoréflexion critique. Dans cette vitrine warholienne s’exprime la conscience taboue de l’équivalence des marchandises. Leur juxtaposition neutralise un instant les différences de valeur et les tableaux révèlent leur affinité de marchandises avec les robes colorées. L’art s’expose finalement comme un simple produit de luxe, une marchandise coûteuse, mais à l’usage douteux, empruntant sa forme à des marchandises elles-mêmes jetables et bon marché. Or, ce plan d’équivalence n’est lui-même qu’une vitrine temporaire, avant que les marchandises reproductibles ne retournent à leur condition et les tableaux à leurs galeries et lieux d’enchères — où le Superman « Puff! » se vendra à plusieurs dizaines millions de dollars. Au-delà du ready-made duchampien qui déplaçait seulement l’objet (du monde trivial au musée consacré), l’œuvre-reproduction peut se cacher hors du musée, dans les vitrines de Broadway, sans menacer son identité. Comme, plus tard chez Warhol, les sérigraphies, ces œuvres, incognito dans une vitrine de prêt-à-porter, n’apparaissent pas en tant que pièces reproductibles (même si on peut en reproduire l’image), car avant tout, elles représentent la reproductibilité, par imitation ou répétition. Et elles la représentent via un médium pictural qui garantit leur caractère unique pour le marché. Elles persistent à fonctionner comme des pièces uniques empruntant le style des marchandises reproductibles, fabriquées en série, mais se réservant en fait un statut bien différent. L’effet d’équivalence de la juxtaposition n’était lui-même qu’une vitrine, un écran de fumée, soufflé dans un grand « Puff! », avec une ironie et une facétie parfaitement assumée.

L’équivalence entre les tableaux et les diverses marchandises qui les entourent dans la vitrine n’est qu’apparente. Mais l’indifférenciation que produit le geste de Warhol, entre toutes ces choses, est effective : bande dessinée ou robes de printemps, publicités pour les boîtes de soupe et bouteilles de Coca Cola, tous ces items de l’Amérique blanche reconstruite fondent dans le même creuset de l’imagerie populaire. En s’appropriant ce divers, toutes ces productions sorties de leur contexte, le Pop Art conserve le privilège de l’art sérieux. C’est un privilège à la fois symbolique — même si la légitimité artistique du Pop Art a d’abord été débattue —, et financier, puisque Warhol et Lichtenstein ont pu vendre à prix d’art ce en échange de quoi un dessinateur de bande dessinée n’avait reçu que quelques dollars.

Couverture : Andy Warhol, première exposition dans les vitrines du grand magasin Bonwitt Teller, New York, avril 1961