David Hammons est aujourd’hui l’un des plus célèbres artistes des États-Unis et de la scène internationale. Depuis plus de cinquante ans, son art sonde avec dérision, provocation et spiritualité la réalité culturelle et politique africaine-américaine en remontant l’histoire des émancipations noires. Dans la lignée des avant-gardes des années 1960, David Hammons produit une critique institutionnelle implacable tout en se jouant du système marchand de l’art. En créant des allers-retours entre la mémoire de l’esclavage et les références de l’artiste au blues et au jazz, cet article fait le choix de présenter son parcours des vingt dernières années à partir de quelques-unes de ses expositions phares.

David Hammons, Bill Hutson, Al Loving, Stanley Whitney, David Henderson, Jameel Moondoc, Norman Douglas, Deidre Scott, Sur Rodney Sur, Gerald Jackson, Steve Cannon, Matthew Debord, Okwui Enwezor, « African American Artists on Issues of Museums and Representation of African American Art », Nka: Journal of Contemporary African Art, n° 2, printemps/été 1995, p. 34-41. Sauf mention contraire, toutes les traductions sont de l’autrice.

Steve Cannon, né en 1935, est mort en juillet 2019 à New York. Il était le fondateur de l’espace d’art alternatif et de la revue, The Gathering of the Tribes. Il était un grand ami de David Hammons qui l’avait rencontré à son arrivée à New York en 1974.

Nka: Journal of Contemporary African Art, Op. Cit., p. 39.

Ibid., p. 37.

Glenn Ligon, « David Hammons and the poetics of emptiness », Artforum, VOL. 43, n°1, septembre 2004, p. 246.

Leroi Jones, Le Peuple du blues [1963](Folio, Gallimard, Paris, 1997), p. 53.

Colson Whitehead, Underground Railroad [2016]( Albin Michel, Paris, 2017), p. 94-95.

Voir au sujet du « nouveau MoMA », les articles de Helen Molesworth « The Kids Are Always Right » et de Kerry James Marshall « Close Encounters », dans Artforum, VOL. 58, n° 5, janvier 2020, p. 142-149 et p. 150-151.

Ralph Ellisson, Homme invisible, pour qui chantes-tu ? [1952](Grasset, Paris, 1969), p. 19.

Ibid.

«Endless, Immeasurable, Eternal, Impossible ». Sun Ra, « Anything can give up its life », The Immeasurable Equation, The Collected Poetry and Prose (Éditeurs : James L. Wolf, Harmut Geerken) (Waitawhile Books, Nordenstedt, 2005), p. 71. En 1985, David Hammons a invité Sun Ra & the Solar Arkestra à performer devant son Delta Spirit House, cabane réalisée à l’occasion de l’événement new-yorkais Art on the Beach organisé par Creative Time, Inc.

En 1995, dans le cadre d’une conversation initiée par Okwui Enwezor pour le deuxième numéro de la revue Nka: Journal of Contemporary African Art1 qui réunissait plusieurs artistes et penseurs africains-américains, Steve Cannon2, poète et écrivain, figure importante de l’activisme culturel noir new-yorkais dès les années 1960, prend la parole pour évoquer la fonction de l’écriture. Il affirme qu’il est indispensable de créer un langage qui protège l’œuvre d’art : « Cela accorde une porte d’entrée vers cette œuvre et cela permet de comprendre ce qui s’y joue3 ! » Un langage qui protège et révèle en même temps, telle serait la forme idéale pour appréhender le travail artistique de David Hammons, aujourd’hui artiste majeur de la scène internationale, qui se maintient dans les marges d’un milieu de l’art qu’il a toujours décrié, tout en en jouant avec l’agilité d’un magicien. Dans cette conversation, à laquelle il prenait également part, Hammons insiste auprès de ses pairs : « Une question fondamentale pour chaque artiste est qu’il-elle doit créer son propre lieu de promotion. Si on ne crée pas ses propres situations pour produire son soi propre [own personal self] et qu’on attend d’une mégastructure qu’elle nous produise, on peut juste tout arrêter et se poser à une fenêtre avec une bougie à la main. C’est comme pour les poètes qui écrivent des poèmes et qui doivent ensuite en faire un livre. Il faut créer le véhicule qui permette de se promouvoir. Il faut faire cela de façon individuelle sans attendre qu’une autre structure s’en charge de l’extérieur. C’est très basique. C’est le b.a-ba. Mais les artistes sont tellement arrogants qu’ils préfèrent se faire promouvoir par le système qui existe au lieu de créer le leur. Il y a des milliards de façons de se promouvoir, mais elles sont en dehors du système4. »

Vingt-cinq ans plus tard, sa position n’a guère changé, mais il a si bien créé son système de promotion que son œuvre est aujourd’hui l’une des valeurs phares du marché, avec des productions qu’il distille à son gré et dont certaines atteignent plusieurs millions de dollars. Sa méthode consiste à créer des expositions uniquement lorsqu’il est certain de pouvoir réaliser exactement ce qu’il souhaite dans les espaces où il est invité. Il impose toujours ses modalités : ne pas avoir à présenter de projet en amont, être dans une liberté sans condition, toucher une rémunération conséquente au préalable de toute divulgation d’idées. Ces deux dernières décennies, ce sont surtout les galeries privées qui ont pu réunir les modalités imposées par l’artiste. Exposer cette façon de procéder permet de comprendre comment la restriction d’informations, la sélection des invitations et le refus des compromissions font de David Hammons un artiste que les institutions rêvent de s’offrir tout en sachant, paradoxalement, que tout espoir est illusoire. Toutefois, s’il a choisi de rester insaisissable, ce n’est pas motivé par une volonté capricieuse de contrer le marché, mais pour des raisons liées à une intégrité artistique qui remonte au tournant des années 1970. À cette époque, il réalisait des empreintes corporelles [body prints] sur le modèle des anthropométries d’Yves Klein. Elles répondaient à l’actualité politique et sociale des luttes africaines-américaines en figurant le corps noir souvent entravé (Injustice Case, 1970) et en proie au racisme (Spade, 1972). Dès que ces travaux ont suscité l’intérêt croissant des collectionneurs et commencé à très bien se vendre, David Hammons a cessé de les produire. Se défaire à jamais de la servitude est l’un des mots d’ordre de l’artiste. L’autonomie farouche qui le caractérise n’est pas sans lien avec un instinct de survie qui se rattache à une histoire qui, elle, remonte à la période de l’esclavage.

David Hammons, This could be u, vue de l’installation à la galerie Hauser & Wirth, Los Angeles, 2019. Photo: Fredrik Nilsen Studio, © David Hammons, Courtesy de l’artiste et Hauser & Wirth

Une mémoire lointaine

Cette histoire se transmet par le biais de narrations ponctuées de fantômes transgénérationnels que citent les artistes, les poètes et les intellectuel·le·s africain·e·s-américain·e·s. Grâce à elles et eux, la traversée transatlantique de leurs ancêtres captif·ve·s dans des bateaux négriers, la réminiscence des cosmogonies africaines et la (sur)vie dans les plantations sont préservées, comme l’est la mémoire de l’une des plus grandes violences de l’humanité. Ces récits de l’esclavage sont aussi ceux, aux États-Unis, de Frederick Douglass, Sojourner Truth, Harriet Jacobs, Harriet Tubman – d’ancien·ne·s esclaves fugitif·ive·s – dont les écrits servent de jalons aux mouvements abolitionnistes. Ces expériences permettent de comprendre que la notion de liberté est dépendante de l’entrave physique et psychologique dont il s’agit de s’émanciper. David Hammons a toujours privilégié la nécessité de maintenir vif le lien qui le rattache à cette histoire. Il crée pour restaurer une mémoire lointaine en se référant aux sources musicales, poétiques et allégoriques qui véhiculent les fragments de croyances ancestrales, telles des météorites qui auraient traversé les espaces célestes pendant plusieurs siècles. Une phrase de l’artiste, citée par Glenn Ligon dans un article qu’il lui consacre, éclaire cette remarque : « JE NE SUIS PAS intéressé par ce que je suis. Je suis juste une force sur la planète qui joue avec ces choses et n’a ni identité ni personnalité5 ».

Étudiant son œuvre depuis plus de vingt-cinq ans, on peut opter pour une hypothèse osée : les importantes sommes d’argent qu’il reçoit pour la vente de ses œuvres ne contribuent pas seulement à un enrichissement personnel (il dépense d’ailleurs souvent une partie de cet argent en soutenant des artistes africain·e·s-américain·e·s, notamment de la jeune génération), elles servent aussi à racheter les âmes de celles et ceux qui ont été exploité·e·s, battu·e·s, déshumanisé·e·s, violé·e·s, tué·e·s pendant plus de quatre cents ans. Elles servent à prendre une revanche symbolique. Dans la logique de cette hypothèse, l’argent n’aurait pas d’autre valeur pour Hammons que celle d’apaiser enfin les esprits africains qui papillonnent sur les lieux, nombreux, de destins brisés, d’injustices incommensurables, de cruautés innommables. L’histoire de l’esclavage ne s’est pas arrêtée aux abolitions, elle s’est poursuivie par les expressions propres à la ségrégation, au racisme, au lynchage, aux répressions sociales, culturelles, politiques, policières des XXe et XXIe siècles. Né à Springfield dans l’Illinois, Hammons est lui-même issu d’un contexte ségrégué. Il s’engage dans le mouvement nationaliste de l’art noir dès les années 1960. Il a vingt ans quand il arrive à Los Angeles en 1963. Le mouvement des droits civiques avait commencé huit ans auparavant en Alabama ; 1963 est aussi l’année de la marche sur Washington quand Martin Luther King prononce son fameux discours, « I Have A Dream », devant le Lincoln Memorial. Les émeutes de Watts, un quartier de Los Angeles, éclatent en août 1965, six mois après l’assassinat de Malcolm X. Les violences et discriminations que subit la communauté africaine-américaine dans son combat pour la liberté se poursuivent. Qu’elles soient portées par un idéal pacifiste (Martin Luther King) ou une volonté d’autodéfense (Malcolm X), ces luttes et leurs répressions marquent durablement les consciences et chaque œuvre d’art créée dans ce contexte appelle à regarder frontalement le déroulement d’une histoire au long cours.

Le blues est sans doute l’une des formes les plus à même de matérialiser l’imbrication entre travail, conditions politiques et création artistique. Il faut relire le célèbre ouvrage Le Peuple du blues de Leroi Jones, qui paraît en 1963, pour saisir à quel point l’invention d’un chant et d’une musique qui prennent appui sur le labeur quotidien des esclaves est un marqueur historique. En évoquant la pérennité d’éléments qui ont traversé l’Atlantique, Jones définit le blues par son caractère improvisé : « Quant à cette improvisation, c’est à coup sûr un autre aspect majeur de la culture africaine, et elle a vigoureusement survécu dans la musique noire américaine. Le caractère même des premières musiques de travail indique qu’elles étaient en grande partie improvisées. Et, bien entendu, c’est la structure même du jazz que cette exposition mélodique, suivie d’un nombre arbitraire de réponses ou de commentaires improvisés6 ». L’improvisation, comme le blues, sont au cœur du processus créatif de Hammons.

La vérité abstraite

En 1997, David Hammons expose à la Kunsthalle de Berne : l’ensemble de l’espace est teinté d’une lumière bleue ; l’installation est un parcours ponctué de plusieurs interventions de l’artiste. La couleur bleue ayant envahi toutes les galeries, les spectateurs·trices se déplacent d’une salle à l’autre accompagné·e·s par la musique de John Coltrane, Charlie Parker et Muddy Waters. Blue et blues modulent l’exposition. Celle-ci devait, dans un premier temps, s’intituler Kind of Blue, en référence au célébrissime album de Miles Davis paru en 1959, mais David Hammons a finalement opté pour Blues and the Abstract Truth, citant la non moins fameuse composition d’Oliver Nelson datant de 1961 (The Blues and the Abstract Truth). Une batterie complète est exposée, l’instrument semble en attente d’être utilisé ; sur le tom basse, un chat roux dort, il est empaillé. L’immobilité de l’animal naturalisé est suspendue au silence des percussions et au scintillement métallique des cymbales. Baignés de bleu, les éléments font du blues une acoustique mentale accompagnant un glissement du visible vers l’audible. L’abstraction chez Hammons est autant une dématérialisation spatiale (il est d’une génération d’artistes qui a une connaissance précise de l’art conceptuel) qu’une référence philosophique au vide où la matière « lumière » serait habitée par la matière « son ». Immergé·e·s dans cette atmosphère, dans un état zen de « pleine conscience », celles et ceux qui en font l’expérience se meuvent en modifiant leurs perceptions spatiales et temporelles.

Cinq ans plus tard, entre novembre 2002 et février 2003, dans une exposition qui se tient à New York, l’artiste convoque une nouvelle fois la musique aux tonalités de blues. Cette fois, il choisit de laisser le public se repérer comme il le peut dans le gigantesque espace de la Ace Gallery à l’aide de petites lampes de poche dont la lumière bleue évoque autant de lucioles surgissant de l’obscurité. L’ensemble de la galerie est dans le noir complet et seuls les faibles faisceaux bleus, suivant les mouvements de celles et de ceux qui les portent, orientent les pas et les regards. Intitulée Concerto in Black and Blue, l’exposition rend une nouvelle fois hommage au blues ainsi qu’à la couleur bleue, racontant autant la spiritualité des Africain·e·s-Américain·e·s que la teinte de leur peau, ce noir bleuté qui renvoie à un épiderme qui n’a pas encore rencontré les cultures blanches, une teinte d’avant les colonisations. Cette exposition fait date dans la chronologie de Hammons. Elle synthétise les volontés d’un artiste pour qui la figuration de l’espace (ici celui de la galerie) passe par l’abstraction, voire la disparition. Alors que beaucoup de recensions sont publiées dans la presse, l’une des principales critiques, très imagée, émane de Steve Cannon, déjà cité, ami de David Hammons depuis les années 1970. Le poète a perdu la vue en 1989 et parle de l’exposition comme s’il en faisait une expérience visuelle. Il saisit la lueur et la noirceur en direct. Être aveugle et voir la lumière dans la nuit, tel est aussi l’hommage de Hammons à son ami. Dans l’article qu’il consacre à l’exposition pour sa revue The Gathering of the Tribes, Steve Cannon écrit : « C’est une pratique [celle de Hammons] qui, esquivant l’art comme marchandise, nous rappelle que l’art, à son meilleur, évoque la beauté et la contemplation, ce qui veut souvent dire qu’il n’évoque rien du tout. Ici, l’artiste nous permet de considérer la beauté et la contemplation à travers l’usage des éléments les plus basiques : la lumière et la couleur. Concerto in Black and Blue nous donne ces éléments basiques à travers l’usage d’outils les plus simples (des lampes de poche, un espace vidé d’objets et sans éclairage) tout en nous autorisant à nous engager dans un rituel très ancien7 ». Citer Cannon permet de retenir plusieurs idées importantes qui dépassent la simple référence à Concerto in Black and Blue et résument la constance et le contraste de certaines priorités chez Hammons : refus d’un art commercial, « beauté et contemplation » vidées de leur signification, « lumière et couleur » comme matières sacrées et ancestrales. L’exposition de David Hammons à New York figure tout un imaginaire nocturne dont la force est de créer des images mentales tout en faisant vibrer les sons sourds d’un concerto.

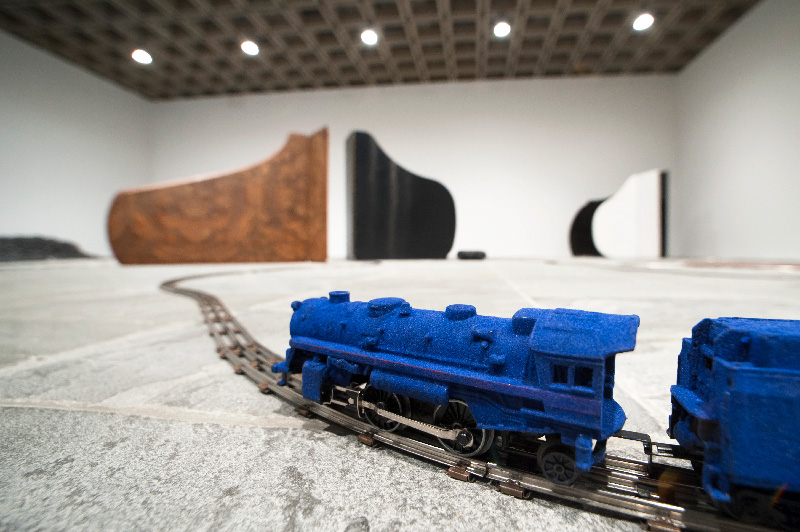

David Hammons, Chasing the Blue Train, vue de l’exposition Blues for Smoke au Whitney Museum of American Art, New York, février 2013. © Karsten Moran/The New York Times-REDUX-REA

Une nuit noire et étoilée

Dans un discours récent intitulé « Le Conteur, la nuit et le panier », Patrick Chamoiseau rappelle l’importance de la nuit, celle-ci autorisant l’expression de récits poétiques et habités. Il parle de l’écriture en se référant à la figure du conteur créole qui représente, selon lui, celui par qui écrire devient possible, par qui les mots et les récits sont véhiculés, qui fait de l’imagination le lieu où apparaissent les esprits. Mais tout cela ne peut exister que dans l’obscurité de la nuit. « Pour prendre son envol, le conteur a besoin de la nuit pour défaire cet espace et ce temps dominés. La nuit enveloppe la plantation. La nuit défait l’ordre du monde. Dans la nuit, l’ordre mis en place par le maître s’estompe. Il n’y a plus que des ombres. Elles effacent la grand-case. Elles effacent les bâtiments d’exploitation. Elles effacent les outils. Tout est noir autour de lui. Il ne voit même plus le maître, peut-être de passage et tapi dans un coin. Seuls les flambeaux éclairent le cadavre auprès duquel il se redresse. Ils éclairent aussi de leur braise tremblotante le cri muet des visages qui l’écoutent. D’où l’importance de la nuit. Sur la plantation, dans le lit d’une catastrophe existentielle, elle opérait comme un début de catastrophe esthétique qui achevait de vider la page juste avant la création8. » Cette jonction nocturne entre une « catastrophe existentielle » et une « catastrophe esthétique » est au cœur de la pratique de David Hammons. La catastrophe est ce chaos irréversible causé par l’esclavage, mais une catastrophe qui produit chez les artistes et les poètes la puissance du conte, de cette histoire que l’on raconte et qui raccorde la mort à la vie, qui relie le passé à aujourd’hui. Au-delà de celle de l’épiderme, le noir est aussi la couleur de la nuit qui permettait aux esclaves de s’enfuir en s’évanouissant dans les ténèbres.

Les voies empruntées par les esclaves fugitif·ve·s qui tentaient de regagner le Nord depuis le Sud des États-Unis s’appelaient Underground railroad, « un chemin de fer » clandestin dont Harriet Tubman était l’une des grandes initiatrices. Grâce au réseau qu’elle mit en place avec ses complices, entre 1850 et 1860, elle fit une vingtaine de voyages pour accompagner des centaines d’esclaves vers la liberté. Le train apparaît de façon symbolique dans le travail de David Hammons dès son installation Chasing the Blue Train en 1989. Y est présenté un petit train électrique bleu qui serpente au son de la musique de John Coltrane dans un paysage dessiné par un tas de charbon et des dos de pianos à queue évoquant des montagnes (le charbon et le train reconstituent tel un jeu de mots le nom du compositeur de jazz – coal et train). Récemment, dans son roman Underground Railroad, l’écrivain Colson Whitehead proposait une belle figuration de ce chemin de fer en l’imaginant circuler vraiment sous terre, dans un sous-sol creusé par et pour celles et ceux qui prenaient le risque de briser leurs chaînes et s’enfuir. Son personnage principal, Cora, qui choisit le marronnage, observe le renversement de perspective entre la terre et le ciel, entre les champs de coton aux milles fleurs blanches et les constellations étoilées auxquelles elle les compare. « Elle songea à la cueillette qui déferlait sur les sillons, aux corps africains qui travaillaient comme un seul homme, aussi vite que leur permettaient leurs forces. Les vastes champs éclataient de centaines de milliers de capsules blanches, reliées entre elles à l’image des constellations dans le ciel par la plus claire des nuits claires. Quand les esclaves en avaient fini, les champs se trouvaient dépouillés de leur couleur. C’était un processus magnifique, de la graine au ballot, mais aucun d’entre eux ne pouvait s’enorgueillir de son labeur. On les en avait spoliés. Saignés. Le tunnel, les voies, les âmes désespérées qui trouvaient leur salut dans la coordination de ces gares, de ces horaires : voilà un miracle dont on pouvait s’enorgueillir9. » Cet effet de miroir entre le ciel étoilé et les champs de coton, au-delà de la poésie qu’il dégage, articule ancrage et points de repères pour se guider dans une évasion. Les fleurs blanches fermement enracinées dans la terre illuminent le ciel. Les étoiles sont la boussole grâce à laquelle on peut s’orienter.

On garde le souvenir de promenades dans les rues de New York avec David Hammons au milieu des années 1990, le regard rivé vers les cieux à la recherche de l’étincelle guidant les pas. On comprend alors l’importance des étoiles pour l’artiste sans savoir alors que l’astrologie détermine parfois le rapprochement entre certaines destinées artistiques, comme il choisit de le montrer en 2017 dans l’exposition dont il est le commissaire au MoMA.

Face-à-face

À Los Angeles, à la fin des années 1960, Hammons suit l’enseignement de Charles White (1918-1979) à l’Otis Art Institute. Ce grand peintre de la dignité africaine-américaine laisse une trace indélébile chez le jeune artiste en formation qui lui rend hommage dès qu’il en a l’occasion. En préfiguration de la grande – et première – rétrospective de White organisée au MoMA en 2017, le musée acquiert une de ses toiles monumentales, Black Pope (Sandwich Board Man) (1973). Invité par l’institution à donner son avis sur la façon de présenter l’œuvre de White dans ce contexte, Hammons indique que la seule manière de la montrer convenablement serait de l’accrocher face à une œuvre de Léonard de Vinci. L’artiste devient alors le commissaire d’une exposition singulière qui ouvre à l’automne 2017 lorsque se concrétise sa suggestion de montrer la toile de White en même temps qu’un dessin à l’encre de Léonard de Vinci, Draperie de figure agenouillée (c.1491-1494), appartenant à la reine d’Angleterre. Obtenir ce prêt est un parcours du combattant, comme le rappelle Calvin Tomkins dans le long portrait qu’il consacre à David Hammons, publié dans le New Yorker du 9 décembre 2019. L’exposition ne se finalise pas seulement par le simple accrochage des deux œuvres sur les murs qui se font face. L’activation réelle de l’exposition ne se concrétise que par la présence d’un astrologue védique, Chakrapani Ullal, engagé par le MoMA à la demande de Hammons, qui établit les thèmes astraux de Charles White et de Léonard de Vinci, deux artistes nés en avril sous le signe du bélier. L’astrologue, invité à présenter publiquement ces thèmes astraux, précise d’emblée que, n’étant pas artiste, il ne sait pas dessiner, mais qu’il sait voir. Il souligne aussi l’énergie qui se dégage des étoiles. Dans la configuration spatiale choisie par David Hammons, les deux œuvres aux tonalités ocres sont accrochées sur un mur de couleur bleu nuit. Sur le document de visite ainsi que sur la page Internet du musée, on lit la phrase suivante : « En présentant leur destinée comme écrite dans les étoiles, Hammons déplace notre attention de la galerie vers la galaxie et nous demande de considérer les points communs entre ces deux artistes10. »

Grâce à Hammons, une institution comme le MoMA, qui a eu, jusqu’à une date récente, tendance à standardiser les accrochages en laissant peu de place aux artistes n’appartenant pas au format muséal mainstream, consent à produire ce projet atypique. En déconstruisant les hiérarchies esthétiques stéréotypées entre un peintre africain-américain et un symbole suprême de la Renaissance, et en soulignant leur dextérité artistique respective à plusieurs siècles d’écart, Hammons crée une rupture inédite dans la présentation muséographique. Descendu de son piédestal pour mettre les genoux au sol, au sens propre comme au sens figuré (c’est le sujet de la représentation du dessin de Léonard de Vinci où seule cette partie du corps est visible), le dessin symbolisant un corps en prière fait face à la figure imposante d’un « pape » noir, un prêcheur de rue à qui ses lunettes de soleil confèrent le look funky des années 1970.

Vue de l’exposition David Hammons: Five Decades à la Mnuchin Gallery de New York, 16 mars 2016. © Jake Naughton/The New York Times-REDUX-REA

En justifiant la juxtaposition de Charles White et de Léonard de Vinci par l’alignement des planètes, Hammons fait non seulement un pied de nez à l’histoire de l’art, mais renvoie aussi, dans le même temps, le musée à sa responsabilité. Aucune classification institutionnelle ne devrait juger les œuvres autrement que par ce qu’elles représentent (formellement et conceptuellement) ; cette classification doit exclure les discriminations sociales, raciales ou sexuelles, ce qui n’est et n’a pas toujours été le cas. Alors que les pratiques artistiques africaines-américaines, celle de David Hammons en particulier, sont de plus en plus sollicitées par le marché, l’histoire de l’art, le musée et la critique se doivent d’analyser les différences et les rapprochements esthétiques en tenant compte d’un contexte social, économique et politique qui détermine les enjeux auxquels les artistes se risquent. En créant une rencontre entre Charles White et Léonard de Vinci, Hammons impose une nouvelle historiographie tout en faisant de cette exposition son œuvre artistique à proprement parler. Si on étudie l’accrochage du nouveau MoMA, inauguré à l’automne 2019, on constate que ces associations entre artistes qu’a priori tout sépare sont au cœur de la muséographique actuelle. De fait, présenter les Demoiselles d’Avignon (1907) de Pablo Picasso et la toile American People Series # 20: Die (1967) de Faith Ringgold dans la même salle n’est pas très éloigné du geste symbolique proposé par David Hammons11.

Arc-en-ciel

En mai 2019 est inaugurée à Los Angeles, à la galerie Hauser & Wirth, une exposition de David Hammons, qu’il dédie à Ornette Coleman, grand saxophoniste de jazz et précurseur du free jazz, allant jusqu’à exposer deux de ses tenues, fétichisant ainsi l’inventeur de l’harmolodie. C’est la première exposition de David Hammons dans la ville californienne en quarante-cinq ans. Il y présente des œuvres anciennes choisies dans un répertoire serré qui a fait sa célébrité : ses travaux réalisés avec des cheveux crépus récoltés chez les barbiers de Harlem ou encore un bol transparent rempli d’eau figurant avec humour l’une des boules de neige de Blizz-aard Ball Sale (célèbre performance de 1983) qui aurait fondu. Des productions inédites complètent la présentation, notamment toute une série de toiles emballées dont seules des parties sont dévoilées révélant les couleurs et les textures. La dédicace à Coleman, dans la continuité des hommages précédents faits au jazz, est pour Hammons un moyen de s’approprier le concept d’harmolodie, où harmonie et mélodie fusionnent grâce à l’improvisation, pour le déplacer dans le domaine des arts visuels. L’exposition est pensée comme une installation mobile et fugace, prête à être décrochée ou remballée aussi vite qu’elle a été montée. L’éphémère est une temporalité que Hammons emprunte à la musique, il la déploie dans l’espace de façon à ce qu’aucune de ses œuvres, composées d’objets récupérés et assemblés, ne puisse confortablement s’installer. Cette exposition à Los Angeles est aussi pour l’artiste l’occasion de rappeler la précarité dans laquelle se trouve une partie de la population angeline et d’attirer l’attention vers une réalité économique largement déniée. Dans la cour de la galerie, le public est accueilli par une série de tentes dressées sur lesquelles est sérigraphiée la phrase « this could be u » [« cela pourrait être vous »]. Ces tentes ne sont pas destinées à être vendues comme des œuvres ; l’artiste a demandé qu’elles soient offertes à des associations d’aide aux sans-abris à l’issue de l’exposition. Interpeller le collectionneur potentiel, de surcroît lorsqu’il franchit le seuil d’une des galeries les plus puissantes du marché mondial, en narguant son statut de privilégié, telle est la critique directe formulée par Hammons. À quelques encablures de là, dans le downtown de L.A., se trouve Skid Row où résident les communautés les plus démunies, hommes et femmes aux corps zombifiés par la misère et la drogue qui sortent de leurs cachettes la nuit, une fois que le quartier d’affaires se vide. Les silhouettes de ces sans-abris sont des ombres décrites par Ralph Ellison dans Homme invisible pour qui chantes-tu ? (1952). Dans son seul et unique roman écrit à la première personne du singulier, l’écrivain évoque un homme invisibilisé par le racisme. « Je suis un homme qu’on ne voit pas » est la première phrase du prologue12. Un peu plus loin, il ajoute : « […] vous vous demandez si vous n’êtes pas simplement un fantôme dans l’esprit d’autrui. Disons, un personnage de cauchemar que le dormeur essaye désespérément de détruire13. » Afin de se sentir visible et vivant, le personnage éclaire le sous-sol dans lequel il vit par 1369 ampoules. Les hommes et les femmes de Skid Row n’ont aucune ampoule lumineuse pour les éclairer mais les tentes de Hammons sont un rappel solidaire de leurs conditions dégradées.

Depuis cinquante ans, les propositions artistiques de David Hammons mêlent l’imperceptible à l’imprévisible. Comme en suspension, ses œuvres sont guidées par l’intuition tout autant que par la virtuosité et l’intelligence. S’il est qualifié d’artiste énigmatique, le mystère dont il s’entoure est une protection. En 2008, il est invité à participer à la Nuit Blanche à Paris : « Pour ma pièce, j’ai prédit qu’il y aurait un double arc-en-ciel sur la ville la nuit du 4 octobre [2008]. En fait, j’avais vu un double arc-en-ciel juste deux jours avant que je rencontre les représentants de la Fondation Cartier et de la Ville de Paris pour parler du projet. Les deux parties furent d’accord mais, approximativement trois jours avant l’événement, la Ville de Paris enleva mon nom de la liste. Je pense qu’ils ont annulé parce qu’ils ne pouvaient expliquer [l’œuvre] à personne. Mais comment arrête-t-on ou empêche-t-on un arc-en-ciel de se produire14 ? » Dans la lignée de Marcel Duchamp, l’un de ses artistes préférés, David Hammons convoque l’inframince en confirmant que même ce qui semble invisible ou inénarrable existe, tout simplement parce que la chose qui a furtivement traversé l’esprit, qui a été pensée, part d’une idée et renvoie à une autre. Au croisement de l’animisme, de l’abstraction et de la dématérialisation, l’artiste connecte les histoires, jongle avec les récits et crée une conversation infinie à travers les ciels et les siècles. À la manière de l’œuvre de Sun Ra, célèbre musicien et poète afrofuturiste dont il est un grand admirateur et avec lequel il a collaboré en 1985, l’art rare de David Hammons, guidé par l’univers, est « infini, incommensurable, éternel, impossible15».

Edité par Vincent Simon

Couverture : L’artiste David Hammons dans son installation Concerto in Black and Blue en 2002 à la galerie ACE, New York. © Katharina Bosse/LAIF-REA